Лекции по Механике грунтов. Литература сниП 02. 0183. Основания зданий и сооружений сниП 02. 0385. Свайные фундаменты

Скачать 7.74 Mb. Скачать 7.74 Mb.

|

Коробова Ольга Александровна Коробова Ольга АлександровнаАудитория 430 Литература 1.СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 2.СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. 3.Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. - М.: Стройиздат, 1985. 4.Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – Л.: Стройиздат, 1988. 5.Цытович Н.А. Механика грунтов. – М.: Высшая школа, 1983 (1963). 6.Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. Механика грунтов, основания и фундаменты. – 1994. Лекция 1 – 27.09.11 Задачи в области фундаментостроения. Роль отечественных ученых в становлении механики грунтов. Основные понятия и определения. Фазовый состав, структура и текстура грунта. Задачи фундаментостроения:

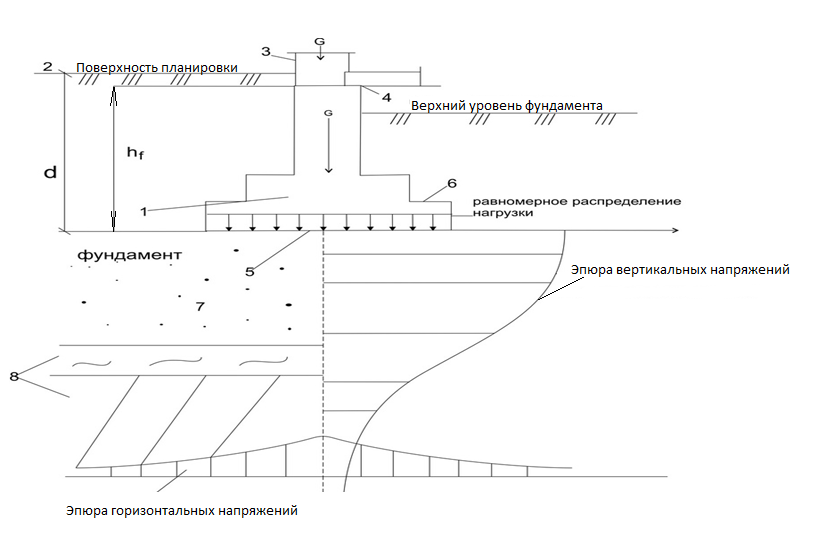

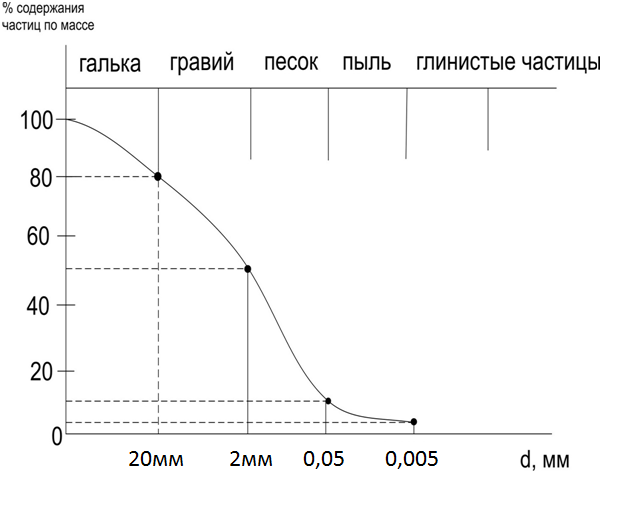

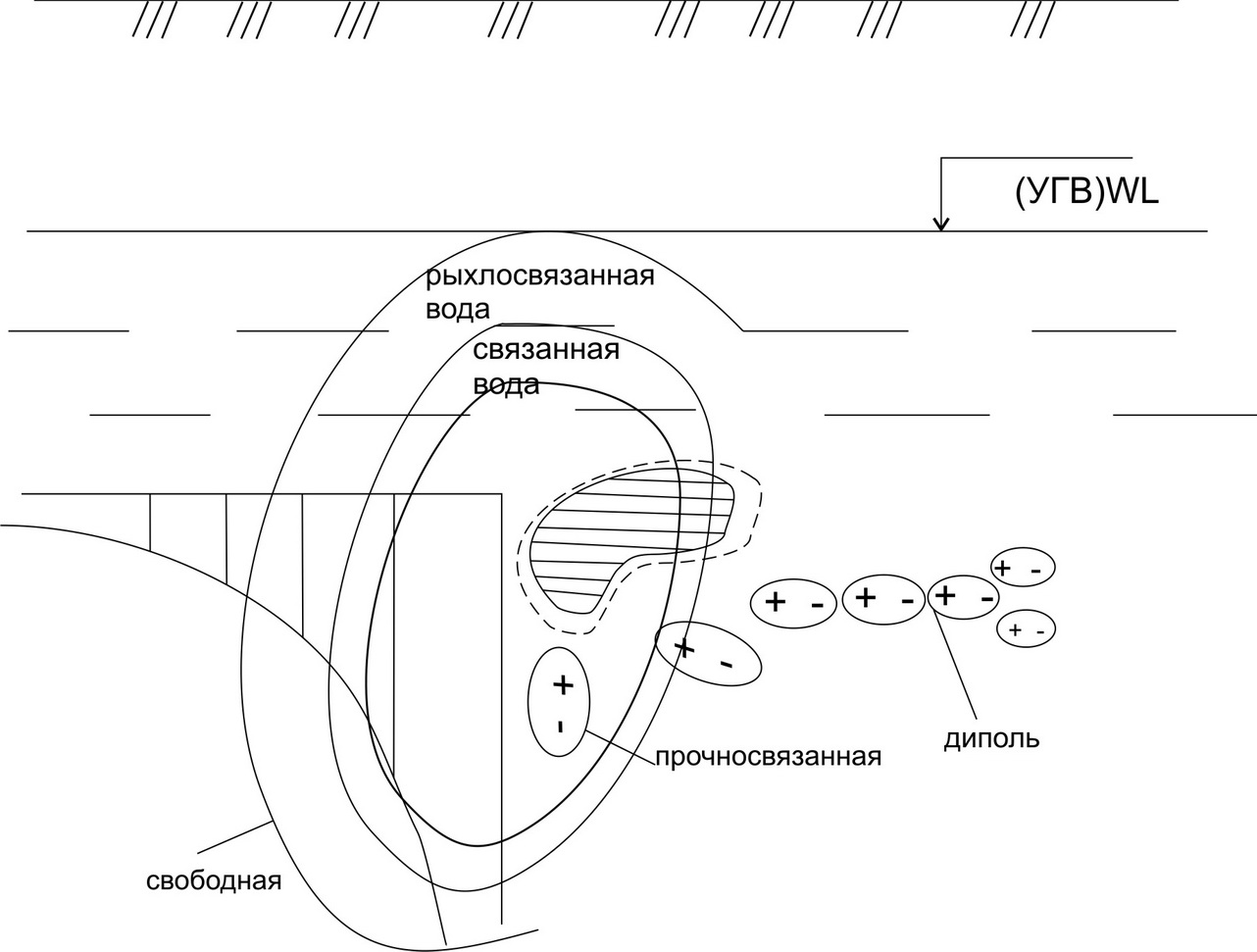

Стоимость работ по подготовке оснований и устройству фундаментов обычно составляют 20-30%. Основные понятия и определения Грунты – природные материалы, получающиеся в результате разрушения земной коры. Грунтами называют горные породы коры выветривания литосферы (каменной оболочки замли). ГОСТ 25.100-95 Грунты. Классификация – горные породы, почвы, техногенные основания, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека. Грунтовой основание – часть грунтового массива, на которую передаются (воздействуют) внешние нагрузки от зданий и сооружений и природные факторы(изменение температуры, водные потоки). Фундаментом называется нижняя часть здания или сооружения (подземная или подводная), воспринимающая нагрузки от верхней часть и передающая их на грунтовой основание. Основание, фундамент и подземная конструкция неразрывно связаны между собой, взаимно влияют друг на друга, по существу, должны рассматриваться как единая система. Рис 1.1  Высота фундамента hf обычно несколько меньше глубины его заложения d, поскольку обрез фундамента располагают, как правило, ниже планировочной отметки поверхности земли. hf – высота фундамента; d – глубина его заложения; 1 – фундамент 2 – поверхность планировки 3 – надфундаментные конструкции 4 – обрез фундамента (верхняя плоскость) 5 – подошва фундамента (нижняя плоскость) 6 – уступы 7 – несущий слой грунта (воспринимающий давление от фундамента) 8 – подстилающие слои Фазовый состав грунта В большинстве случаев грунты состоят из трех компонентов: твердых частиц (твердых тел), воды (жидкого тела) и воздуха или иного газа(газообразного тела), то есть составные части грунта находятся в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном. Если грунт состоит из твердых частиц, все поры между которыми заполнены водой, то он является двухкомпонентной (двухфазной) системой. Иногда его называют грунтовой массой. В мерзлом грунте содержится лед (пластичное тело), придающий грунту свойства, которые приходится учитывать, при строительстве в районах распространения вечномерзлых грунтов. Мерзлый грунт является четырехкомпонентной (четырехфазной) системой. В основном в грунте кроме твердых частиц и воды имеется воздух или иной газ, либо растворенный в поровой воде, либо свободно сообщающийся с атмосферой. Такой грунт является трехкомпонентной (трехфазной) системой. Твердые частицы обычно имеет тот же состав, что и материнская порода (сиенит, габбро). Диапазон изменения крупности частиц грунтов значительный. Частицы, близкие по крупности, объединяют в отдельные группы, называемые гранулометрическими фракциями (или просто фракциями), которым присвоены соответствующие наименования. Рис 1.2  График гранулометрического состава или неоднородности грунта Лекция 2 – 05.10.11 Чем больше твердых частиц, тем грунт прочнее. Галечный грунт отбирается на поле и затем его отправляют в лабораторию. Пробу высушивают, истирают в ступке и просеивают на сито. Для мелких грунтов плотность суспензии (смесь твердых частиц с водой) определяют ареометрами по скорости оседания твердых частиц в стоячей воде. Зерновой состав для фракции > 0,1мм определяют просеиванием через комплект сит. Для более мелких фракций (менее 0,1мм) применяют методы, основанные на определении размеров частиц грунта по скорости их выпадания из суспензии метод седиментации (образование осадка), используя зависимость Стокса для скорости падения шара в вязкой жидкости. Суспензию из пробы грунта и воды помещают в высокий стеклянный сосуд (цилиндр) и тщательно взбалтывают. Чем мельче частицы, тем медленнее они оседают в спокойной жидкости. Скорость падения частиц грунта оценивают по уменьшению плотности суспензии различными методами: ареометрическим, пипеточным и отмучиванием. Следует отметить что в следствии использования формулы Стокса определяются не действительные размеры частиц, а диаметр шара, который падал бы в жидкости (в воде) и с такой же скоростью как и сложная по форме частица. Жидкая составляющая грунта Вода в пылевато-глинистых грунтах в значительной степени предопределяет свойства грунта, которые в первую очередь зависят от ее относительного содержания. Минеральные частицы грунтов заряжены отрицательно, а молекулы воды представляют собой диполи, заряженные положительно на одном (атом кислорода) и отрицательно на другом (два атома водорода) конце. При соприкосновении твердой минеральной частицы с водой возникают электромолекулярные силы взаимодействия, которые притягивают диполи воды к поверхности минеральных частиц с огромной силой (особенно первые слои), и чем больше удельная поверхность частиц, тем большее количество молекул воды будет находится в связном состоянии. По современным данным электромолекулярные силы взаимодействия для первого ряда связных молекул воды составляют несколько сотен МПа. По мере удаления от поверхности твердых частиц, они быстро убывают и становятся близкими к нулю. Самые близкие к минеральной частице, слои в 1-3 ряда молекул воды, соприкасающиеся с твердой поверхностью, настолько связаны электромолекулярными силами притяжения с поверхностью, что их не удается удалить ни внешним давлением в несколько атмосфер, ни действием напора воды, и эти слои образуют пленки так называемой прочносвязанной адсорбированной воды. Отделить можно только высушиванием. Рис 2.1  Следующие слои молекулы воды будут связываться и ориентироваться граничной фазой по мере удаления от твердой поверхности грунтовых частиц все меньшими силами, они образуют слои рыхлосвязанной лиосорбированной воды, которую можно выдавить давлением до нескольких сотен кПа или нескольких МПа. Молекулы воды, находящиеся вне сферы действия электромолекулярных сил взаимодействия с поверхностью минеральных частиц, образуют свободную воду, которая подразделяется на гравитационную воду, движение которой происходит под действием разности напора, и капиллярную , подтягиваемую на некоторую высоту от уровня подземных вод силами капиллярного натяжения воды (капиллярными менисками, образующимися под воздействием адсорбционных сил поверхности в тонких порах грунтов и обусловливающими капиллярные силы в грунтах). К газообразной фазе относятся пары, газы, аммиак, метан, образующие кислоты, создающие агрессивные среды. Воздух содержится в замкнутых порах – идеального упругое тело. При нагревании объем воздуха увеличивается. Увеличенный в объеме воздух может привести к разрушению грунта. Газообразные включения могут находится (в том или ином количестве) в следующих состояниях: замкнутом (или защемленном), располагаясь в пустотах между твердыми минеральными частицами, окруженными пленками связанной воды; свободном, когда газы (воздух) соединяется с атмосферой и растворенными в поровой водой. Структура и текстура грунта Под структурой грунта понимают взаимное расположение различных по крупности и форме минеральных частиц и агрегатов и характер связей между ними. Связи между частицами грунта называют структурными связями. Прочность структуры грунта, то есть ее сопротивление изменению взаимного расположения частиц грунта зависит от прочности связей между ними. Все грунты делятся на связные и несвязные. Связные грунты отличаются от несвязных (сыпучих) грунтов способностью воспринимать хотя бы небольшие растягивающие напряжения и сохранять без обрушения вертикальные откосы. Связность грунтов объясняется: молекулярными силами взаимодействия между частицами, а также частицами и ионами в поровой воде (водно-коллоидные структурные связи); цементационными связями, соединяющими частицы грунта; капиллярными силами (давлением) в грунте. Взаимное расположение отдельных частиц (элементов) массива грунта с одинаковой структурой (структурные элементы) определяет текстуру грунта. Текстурой грунтов называют их сложение. Различают слоистую, слитную и сложную текстуру: - слоистая – наиболее распространенный вид сложения грунтов, характерный для морских, озерных и других отложений - слитная – присуща морским отложениям, имеющим однородное сложение в различных точках массива - сложная – порфировая, ячеистая, макропористая и другие (порфировой обладают морские суглинки, ячеистая – характерна для вечномерзлых грунтов, имеющих вертикальные и горизонтальные полости, заполненные льдом, макропористые - лессовые). Лекция 3 – 11.10.11 Физико-механические свойства грунтов Физические характеристики грунтов количественно оценивают свойства грунтов в естественном состоянии, а механические под воздействием нагрузки. Физические характеристики делятся на основные и вычисляемые. Основные получают из исследований. Три основные характеристики основных физических свойств:

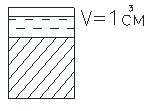

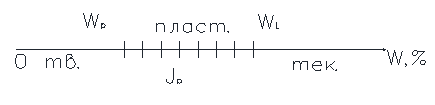

Природная весовая влажность грунта [W], [%], [д,е]. Выделим из грунта образец, объемом 1см2, и мысленно разделим его на две части: одну, занятую твердыми частицами (V1) и вторую занятую порами, располагающимися между этими частицами. Пространство занятое порами можно разделить на 2 части, одна из которых занята водой, а другая воздухом. Рис 3.1 q1 – масса твердых частиц q2 – масса воды Масса воздуха не оказывает влияния на результаты расчета. В соответствии с определениями:  – плотность грунта естественной (ненарушенной) структуры. – плотность грунта естественной (ненарушенной) структуры. - плотность твердых частиц. - плотность твердых частиц. - природная весовая влажность грунта. - природная весовая влажность грунта.Плотность грунта определяют взвешиванием по образцу отобранному в режущее кольцо, иногда парафинированием. Плотность твердых частиц определяют пекнометрическим методом, при этом методе вес (масса) твердых частиц в некотором объеме грунта, вычисляется как разность весов пиктометра (стеклянной колбы с уширением) вместе с помещенным его V сухого грунта и пустого пиктометра. Влажность грунта устанавливают взвешиванием образца естественной влажности до и после высушивания, при постоянной температуре t=105°С. Все три основные характеристики определяются только экспериментальным путем и служат для расчета других характеристик. Характеристики, определяемые на основе расчета:  - плотность сухого грунта – отношение массы частиц грунта после высушивания к объему образца ненарушенной структуры до высушивания. - плотность сухого грунта – отношение массы частиц грунта после высушивания к объему образца ненарушенной структуры до высушивания. - влажность грунта, выраженная через ρ и ρd. - влажность грунта, выраженная через ρ и ρd.ρd – масса единицы объема V грунта естественного сложения в абсолютном сухом состоянии. ρd - отношение массы грунта за вычетом массы воды в его порах к его первоначальному объему. Рис 3.2  => =>   Зная плотность грунта можно определить удельный вес грунта:  – удельный вес грунта. – удельный вес грунта. - удельный вес грунта в сухом состоянии. - удельный вес грунта в сухом состоянии.g = 9,81м/с2, [γ] = [кН/м3]  - удельный вес твердых частиц. - удельный вес твердых частиц.Пористость грунта (n) – отношение объема пор в образце к объему самого образца. Отношение объема твердых частиц грунта к объему образца – m. Рис 3.3    m+n=1 n=1-m Так как объем рассматриваемого образца принят равным 1см3, величины m и n будут соответственно объемами пор и твердых частиц в единице V грунта. Величины m и n можно получить из выражений.   Коэффициент пористости е – отношение объема пор к объему твердых частиц. e=n/m или   Коэффициент водонасыщения Sr (степень влажности) – отношение естественной влажности грунта к влажности, соответствующей полному заполнению пор водой (без пузырьков воздуха), то есть полной влажности Wsat. Согласно определению:  Где ρW – плотности воды. ρW=1г/см3, ρW=10кН/м9. Подставим значение Wsat в выражение Sr:  По коэффициенту водонасыщения различают грунты: 0 0,5 0,8 Удельный вес с учетом взвешивающих действия воды: определяется для залегающих ниже уровня подземных вод грунтов в соответствии с законом Архимеда по формуле:  В зависимости от влажности Герцоги для глинистых грунтов ввел 3 консистенции: твердую, пластичную и текучую. Для определения консистенции находят харак-е влажности, соответствующей границе текучести WL и границе раскатывания (пластичности) WP. WL – влажность грунта, при которой стандартный конус нагружается в образец на глубину 10мм (верхний предел пластичности). WP – влажность грунта, при которой он теряет способность раскатываться в шнур диаметром 2-3мм (нижний предел пластичности).  - число пластичности – разность между… - число пластичности – разность между…По IP определяем грунт: Супесь 0,01≤IP≤0,07 (7%) Суглинок 0,07≤IP≤0,17 (17%) Глины IP>0,17 Сравнение естественной влажности грунта, с влажностью на границе раскатывания (пластичности) и текучести позволяет устанавливать его состояние по показанию текучести IL.  Лекция 4 – 19.10.11 IL – характеризуется степенью взаимной подвижности твердых частиц в грунте естественного состояния. Чем больше подвижность, тем больше IL.  По показателю текучести или консистенции различают следующие состояния для глин и суглинков: - твердое IL < 0 (W - полутвердое 0 < IL ≤ 0,25 - тугопластичное 0,25 < IL ≤ 0,5 - мягкопластичное 0,5 < IL ≤ 0,75 - текучепластичное 0,75 < IL ≤ 1 - текучее IL > 1 (W>Wp) Для супесей (вследствие малой точности определения значений WL и Wp) различают 3 состояния: - твердое IL < 0 - пластичное 0 < IL ≤ 1 - текучее IL > 1 Плотность песков может быть установлена путем сравнения коэффициента пористости e природного сложения с коэффициентами пористости еmax в плотном еmin состоянии и определяется показателем плотности сложения Id:  - рыхлые 0 ≤ IL ≤ 0,33 - средней плотности 0,33 < IL ≤ 0,67 - плотные 0,67 < IL ≤ 1 еmin устанавливается при уплотнении песка постукиванием или вибрированием мерной колбы, а еmax при свободном насыпании песка в мерный сосуд. |