Византия. Медицина в эпоху феодализма в странах востока и западной европы

Скачать 51.33 Kb. Скачать 51.33 Kb.

|

|

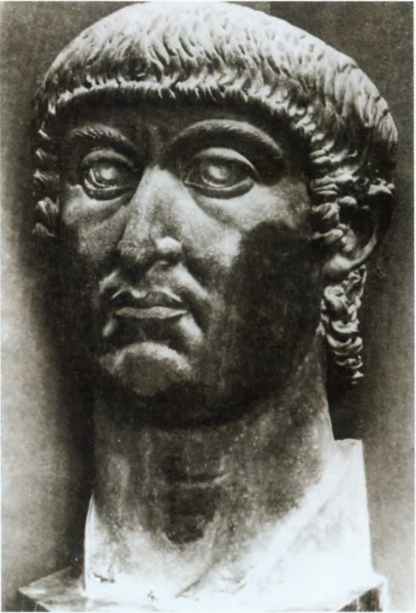

Выполнила студентка группы ЛД-32 Шильверст С.В. МЕДИЦИНА В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА В СТРАНАХ ВОСТОКА И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ Средние века явились временем становления, развития и упадка феодализма. В Западной Европе началом средних веков и феодализма считается 476 г. — год падения Западной Римской империи. В Европе эпоху средневековья условно делят на три периода: раннее средневековье (V—XI вв.), развитое средневековье (XI—XV вв.) и позднее средневековье (XV—XVII вв.). Медицина в Византийской империи (395—1453): Предыстория ее начинается во времена правления императора Константина, который известен введением христианства в качестве государственной религии и созданием новой столицы, которую он перенес из Рима, подвергавшегося набегам варварских племен, в древнегреческий городок Византии. В конце IV в., под натиском «великого переселения народов» Римская империя, сотрясаемая постоянными кризисами, ослабела еще больше. Ее восточные провинции в 395 г. окончательно отделились от Рима как Восточная Римская (Византийская) империя. Своего наивысшего могущества Византийская империя достигла во времена Юстиниана I. Вплоть до XII в. она являлась самым культурным государством Европы и оказывала большое влияние на развитие соседних стран. Ее столица Константинополь была «золотым мостом между Востоком и Западом», «царем городов» и «Римом Востока». Одним из выдающихся достижений византийской культуры явилось изобретение в IX в. братьями Кириллом (Константином) и Мефодием славянской азбуки – кириллицы, положившей начало славянской письменности. В IX в. установились тесные связи Византии с Киевской Русью, началось взаимное обогащение культур. В 1453 г. после захвата Константинополя турками последние византийские территории вошли в состав Османской империи – Византия прекратила свое существование. Ранневизантийская цивилизация унаследовала от античности устройство и быт городов: водопроводы, сточные системы, бани. Наиболее ярко это проявилось при строительстве Константинополя. Строительство колодцев было затруднено, так как почва было каменистая. Вода имела горько-соленый вкус и была непригодна для питья. Поэтому одной из важнейших задач было строительство акведуков, постоянно пополнявших запасы воды в колодцах, фонтанах и подземных резервуарах – цистернах. Констатинополь часто подвергался длительным осадам и успешно их выдерживал, отчасти благодаря значительным запасам питьевой воды, которые всегда имелись в подземных цистернах города. В ранневизантийских городах повсеместно существовали бани. Однако со временем баня в Византии перестала быть центром общественной жизни. Старые термы казались слишком роскошными и переделывались под христианские храмы. Столичные бани состояли из нескольких помещений, которые обогревались. В них подавалась горячая вода. Провинциальные бани имели очень убогий вид и топились «по-черному». В то же время баня оставалась местом врачевания: врачи предписывали больным баню 1-2 раза в неделю. В основу всех наук Византии была положена не античная философия, а теология. Утверждаясь на развалинах античного мира, христианство в Византии вытесняло языческую религию греков. Многие крупные церковные деятели Византии IV—V вв. учились в языческих школах и впоследствии активно боролись с некоторыми предубеждениями христиан против греко-римской античной литературы. Называя себя ромеями, а свою империю – Ромейской, византийцы-христиане гордились тем, что хранят культурное наследие Эллады и Рима. Однако из античного наследия отбиралось только то, что содействовало упрочению христианства. В области естествознания основные данные черпались из произведений Аристотеля. Своеобразными энциклопедиями естествознания в ранневизантийский период стали «Шестодневы», основанные на библейском сказании о сотворении мира в шесть дней. Основная цель «Бесед на Шестоднев» заключалась в изложении христианского учения о строении Вселенной и опровержении физических теорий античности. Наибольшей известностью пользовались «Шестодневы» Василия Великого и Георгия Писиды, они заимствовали из античности разнообразные сведения по естествознанию как реальные, так и фантастические. Ценные сведения о животном мире Египта, Эфиопии, Аравии, Цейлона и Индии содержатся в XI книге «Христианской топографии» Косьмы Индикоплова. Наряду с этим в ней утверждалось, что Земля есть плоскость, окруженная океаном и покрытая небесным сводом, где находится рай. Став идеологией средневековья, христианство оказывало определяющее влияние на общественные и политические процессы. Государственная доктрина прославления христианской монархии и культ византийского императора как главы всего христианского мира имели огромное влияние на всю общественную и идейную жизнь Византии. Главным источником и основой медицинских знаний в Византийской империи были «Гиппократов сборник» и сочинения Галена. Поиск естественнонаучного объяснения природы болезни приостановился, и на первый план вышло изучение практических приемов лечения, выработанных в предшествующие столетия. Будучи практиками, византийские врачи описывали и свои собственные наблюдения, нередко уточняющие описания отдельных растений и их лечебные свойства. Интерес к лекарственным растениям в империи был настолько велик, что ботаника постепенно превратилась в практическую область медицины, занимающуюся почти исключительно целебными свойствами растений. Основными источниками знаний о растительном мире были труды «отца ботаники» Феофраста и римского врача Диос-корида (сочинение «О врачебной материи»). Со временем приготовлением лекарств стали интересоваться и ремесленники-химики. В период средневековья химии как науки еще не существовало: шло количественное и качественное накопление сведений практического характера, составлялись специальные руководства по производству разнообразных веществ, главным образом красителей и лекарств. Накоплению определенных химических знаний способствовала алхимия, возникшая в первые века нашей эры. Алхимики верили в трансмутацию металлов и возможность получения химическим путем золота, серебра и драгоценных камней, занимались поисками философского камня и эликсира долголетия, который бы избавил человека от болезней и обеспечил бы долгую жизнь. Первыми христианскими врачами считались братья-близнецы Косьма и Дамиан. Во времена Диоклетиана они были преданы мученической смерти, впоследствии произведены в сан святых и почитаются в христианском мире как покровители врачей и аптекарей. Одним из самых выдающихся вралей Византии был Орибасий. После Орибасия в Византии было несколько выдающихся энциклопедистов-медиков. Среди них Аэций, который считается первым византийским врачом-христианином. Основное сочинение Аэция – руководство по медицине «Четверокнижие» в 16 книгах является компиляцией трудов Орибасия, Галена, Сорана и других авторов, а также содержит рецепты египетской и эфиопской медицины, охватывая, таким образом, почти всю практическую медицину региона Средиземноморья того времени. Известным современником Аэция был Александр, 12-томный труд Александра о внутренних болезнях и их лечении пользовался популярностью на протяжении всего средневековья. Александра при жизни называли «Целителем». Основным материалом для этого труда послужила собственная врачебная практика Александра. Точность в постановке диагноза и стремление выяснить причины болезней выгодно отличали его от других коллег. Главной задачей врача Александр считал профилактику. Византийские врачи использовали не только античное наследие, но и опыт арабоязычной медицины. Широкую известность получили прописи арабских лекарственных препаратов. Влияние арабской медицины более ощущается в сочинениях поздних византийских авторов (труд о свойствах пищи Симеона Сифа и книга по лекарствоведению Николая Мирепса). С историей Византии тесно связано возникновение и развитие монастырских больниц и больничного дела. Корни его уходят в начало IV века, когда на территории Египта зародилось пустынножительство – первая форма монашества. Его основатель Антоний Великий. Первые пустынножители (анахореты) бродили отшельниками по одиночке. Потом трудности жизни заставили монахов-пустынников объединиться. Так возникли монастыри. Первый «общежитейский монастырь» (киновия) был основан в Египте в 320 г. Впоследствии монастыри стали появляться в Палестине, Сирии и других областях Византийской империи. Постепенно монастыри стали местом, где вдали от мирских забот монахи (среди прочих дел) читали, переписывали и писали книги. Деловая организация и дисциплина монастырей позволили им в трудные годы войн и эпидемий оставаться цитаделью порядка и принимать под свою крышу стариков и детей, раненых и больных. Так возникли первые ксенодохии (т. е. монастырские приюты для увечных и больных путников) – прообразы будущих монастырских больниц. Василий Великий закрепил это в составленном им уставе киновитских общин. Монастыри производили также жесткий отбор того минимума церковной и светской литературы, которую с позиций церкви нужно было сохранить, переписать и прокомментировать. Результаты этого отбора определили будущие судьбы средневековой учености, впоследствии неразрывно соединившей себя со схоластикой. Первая большая христианская больница была Построена в Кесарии в 370 г. Василием Великим. Она походила на маленький город и имела столько зданий, сколько типов болезней тогда различали. Была там и колония для прокаженных – прообраз будущих европейских лепрозориев. В Византийской империи больницы были распространены повсеместно. При больнице работала школа для обучения врачебному искусству. Образование в Византийской империи носило светский характер. В IV-VII вв. основными его центрами оставались античные города. Александрия славилась медицинской школой, которая функционировала и после завоевания ее арабами (до начала VIII в.). Преподавание велось на греческом языке. Несмотря на религиозность византийского общества, в основу образования были положены не памятники христианской письменности, а произведения античных авторов, дополненные многочисленными толкованиями. Богословие не входило в число дисциплин высшей школы и изучалось в семье и в церквах. Система обучения была рассчитана на приобретение чисто светского образования. Философия рассматривалась как предварительная ступень к изучению богословия и являлась, таким образом, как бы «служебным инструментом» богословия, которое определялось как венец и цель всех наук, но, с другой стороны, считалось, что, если ей чрезмерно увлекаться, это приведет к ереси. Монастырских школ в Византии было сравнительно мало. Право их посещать имели только будущие монахи. Образование, получаемое в монастырях, было чисто религиозным. Медицина входила в программу византийского образования и преподавалась в тесной связи с четырьмя основными предметами высшей позднеантичной школы — математикой, геометрией, астрономией и музыкой, которые объединялись под названием «Quadrivium» (лат. – четырехпутье). Помимо них полный курс византийской высшей школы включал изучение грамматики, диалектики и риторики (с IX в. их совокупность стали называть «Trivium»). Перечисленные семь «свободных искусств» составляли основное содержание высшего общего образования уже в период поздней античности; они сохранялись на протяжении почти целого тысячелетия и в средние века легли в основу факультетов свободных искусств в университетах Западной Европы. Несмотря на свой практический характер, медицина в Византии продолжала считаться теоретической дисциплиной и изучалась по сочинениям великих медиков античности (христианская религия запрещала пролитие крови и анатомирование трупов). Особое внимание уделялось приемам лечения, выработанным в предшествующие столетия, и изучению лекарственных средств. В ранневизантийский период наибольшей известностью пользовалась александрийская школа. В поздней Византии крупными центрами медицинского образования стали школы в Константинополе и Охриде (Македония). По свидетельству современников, обучение медицине носило характер дискуссии. Орибасий из Пергама О  дним из самых выдающихся врачей Византии был Орибасий из Пергама (греч. Oreibasios, лат. Oribasius, 325-403), грек по происхождению. Родом из Пергама. Медицину он изучал в Александрии, которая в то время сохраняла славу крупнейшего медицинского центра Средиземноморья. Его учителем был знаменитый в то время врач Зенон с о. Кипр. Затем Орибасий присоединился к свите Юлиана; сопровождал его во время службы в Галлии. Впоследствии Орибасий стал другом и врачом императора Юлиана Отступника. Принимал участие в коронации Юлиана в 361 году и, получив должность квестора, оставался с императором вплоть до его гибели в 363-м. дним из самых выдающихся врачей Византии был Орибасий из Пергама (греч. Oreibasios, лат. Oribasius, 325-403), грек по происхождению. Родом из Пергама. Медицину он изучал в Александрии, которая в то время сохраняла славу крупнейшего медицинского центра Средиземноморья. Его учителем был знаменитый в то время врач Зенон с о. Кипр. Затем Орибасий присоединился к свите Юлиана; сопровождал его во время службы в Галлии. Впоследствии Орибасий стал другом и врачом императора Юлиана Отступника. Принимал участие в коронации Юлиана в 361 году и, получив должность квестора, оставался с императором вплоть до его гибели в 363-м. Высокообразованный Юлиан не принял христианской религии и всячески стремился сохранить наследие древнегреческой языческой цивилизации (в области медицины в частности). По его предложению (361) Орибасий составил свой основной энциклопедический труд «Collecta medicinalia» («Врачебное собрание») в 72 книгах, из которых до нас дошли лишь 27. В нем он обобщил и систематизировал врачебное наследие от Гиппократа до Галена, включая труды Геродота, Диоскорида, Диокла и других античных авторов. О многих сочинениях мы знаем лишь то, что успел сообщить Орибасий. По просьбе своего сына Евстафия, который изучал медицину, Орибасий составил сокращенный вариант своего обширного свода, так называемый «Synopsis» («Обозрение») в 9 книгах, который стал пособием для изучающих врачебные науки. Еще более кратким извлечением из «Синопсиса» явилась другая известная работа Орибасия «Euporista» («Общедоступные лекарства»). Она предназначалась для людей, не имевших врачебного образования и занимавшихся приготовлением лекарств в домашних условиях. Оба труда в V в. были переведены на латинский язык и дошли до нас в полном объеме. За свои научные взгляды и приверженность античным традициям Орибасий подвергался гонениям со стороны церкви, и после гибели Юлиана (в персидском походе в 363 г.) был временно изгнан из Константинополя, но позднее вернулся ко двору по приказу императора Валента. Список использованной литературы 1. Лисицын, Ю.П. История медицины [Текст]: учебник / Ю.П.Лисицын. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. – 400 с. 2. Сорокина, Т.С. История медицины [текст]: учебник для студентов высших медицинских учебных заведений / Т.С. Сорокина. – 8-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 560 с. |