методические указания. Методические рекомендации по взрыванию льда. Методические рекомендации по взрыванию льда. Глава 1 Взрывание льда Вода является практически несжимаемой упругой средой

Скачать 375.42 Kb. Скачать 375.42 Kb.

|

|

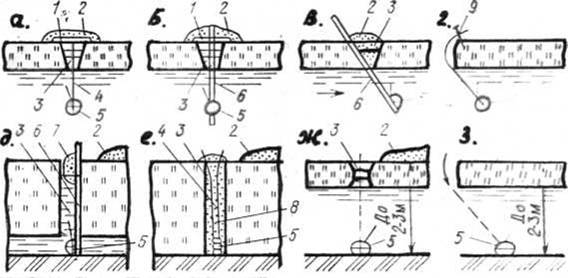

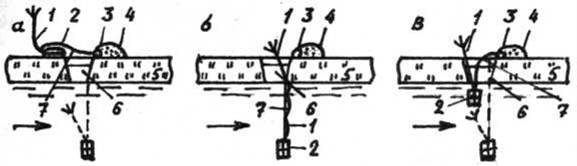

Глава 3 Общие правила ведения взрывных работ при взрывании льда Ледокольные взрывные работы имеют специфические особенности и в отдельных случаях более сложны, чем взрывные работы, проводимые на суше, поэтом требуют соблюдения ряда дополнительных правил техники выполнения работ и обращения с ВМ. Работы по раскалыванию ледяного покрова целесообразно проводить после подъема воды не менее трёх размеров толщины льда, когда он отрывается от берегов, при этом образуются закраины и даже полыньи, увеличивающие эффективность взрывных работ и снижающие их трудоемкость. Кроме того, при более позднем раскалывании ледяного покрова он становится слабее, тоньше и частично раскалывается естественным путем. Гидрологические условия большинства рек с медленным подъемом воды позволяют взрывать ледяной покров при закраинах, образующихся на несколько суток раньше первой подвижки льда. Если позволяют местные условия, к работе следует приступать в то время, когда на ледяном покрове нет воды. При определении времени начала взрывания льда, особенно при проведении работ выше защищаемого сооружения, надо иметь в виду следующее. Если после взрыва льда наступят сильные морозы, взломанный ледяной покров замерзнет. Это приведет к необходимости повторения работ. Кроме того, образуется дополнительное количество льда, что усложняет пропуск ледохода. Поэтому рекомендуется приступать к работе с наступлением устойчивой оттепели, когда образуются закраины (примерно не ранее чем за 10, но позже чем за 2 – 3 суток до подвижки льда). При большом объеме работ, выполняемых выше охраняемого сооружения, к взрыву ледяного покрова можно приступать и раньше. Ледокольные работы, выполняемые до начала ледохода непосредственно выше защищаемого сооружения, должны быть закончены до первой подвижки льда. Окончание работ по раскалыванию ледяного покрова в озерах и прудах может быть перенесено на более поздний срок – к началу сплывания с них ледяных полей. До начала взрывания ледяного покрова около защищаемого объекта, должны быть прорезаны прорези в виде сквозных борозд во льду. При работе нескольких команд взрывников на близком расстоянии друг от друга работы следует проводить согласованно. Надо иметь в виду, что взрывами могут быть вызваны преждевременные подвижки льда, нежелательные для поведения работ на нижерасположенном объекте. Для раскалывания льда на большие площади, учитывается, что действие взрыва распространяется во все направления с одинаковой силой, заряды следует располагать на расстоянии (5 – 15)W от свободной кромки ледяного покрова, льдины или затора. Не рекомендуется опускать заряды между стыками льдин, через трещины. Через прогалины и промоины опускать заряды нельзя. Опускать заряды через трещины и между стыками льдин (при соблюдении предосторожности) допускается только при отсутствии времени для подготовки лунок и если не произойдет раздвижка льдин, в результате которой заряд опустится на дно. Взрывы проводят в направлении, противоположном течению, а в стоячей воде с подветренной стороны (против ветра), так как при этом отколотые льдины уносятся в полынью или закраину, в результате чего последующие взрывы происходят в меньшем зажиме, что увеличивает их эффективность. Звуковые и световые сигналы подаются в соответствии с требованиями Единых правил безопасности. Способ опускания зарядов под лед не зависит от вида выполняемых работ и способа взрывания зарядов, он определяется толщиной льда, скоростью течения, глубиной воды, способом подготовки лунок. Чаше всего заряд опускают под лед на крепком шпагате (верёвке, проволоке), свободный конец которого привязывают к перекладине (планке, палке), уложенной поперек лунки. Во избежание соскальзывания в воду длина перекладины должна быть не менее чем на 0,5 м больше диаметра лунки.  Рис. 3. Способы опускания зарядов под лёд. 1 – перекладина; 2 – лёд из лунки; 3 – лунка; 4 – поддерживающий конец; 5 – заряд; 6 – шест; 7 – ледяная пробка; 8 – ледяная крошка и снег; 9 – гвоздь (груз). Перекладину вдавливают в лед, вынутый из лунки, а заряд располагают с нижней (по течению) ее стороны. При этом перекладина более устойчиво закрепляется от смещения и увеличивается эффект взрыва, если заряд относится течением. Поддерживающий конец пропускают через полу сжатый кулак, чтобы не сбило перекладину, не оборвало его в момент натяжения и чтобы убедиться, что заряд погрузился на нужную глубину. Заряд можно опускать на шесте (хворостине, длинной планке). Для этого заряд надежно привязывают к шесту, второй конец прикрепляют к перекладине или засыпают в лунке ледяной крошкой. Если отсутствует инструмент для образования лунки, нет времени её подготовить на плывущей льдине и на нее опасно входить, то заряд опускают на поддерживающем конце, закреплённом за толстый гвоздь, вбитый в край льдины с верхней (по течению) стороны. Заряд подвешивают и путём закрепления поддерживающего конца за груз, укладываемый на льдину в снег. Через лунки, просверленные в толстом льду, заряды опускают на поддерживающих концах и шестах. При опускании на шесте во избежание всплытия заряда верхнею часть лунки надёжно закупоривают заранее подготовленной ледяной (деревянной) пробкой. Шест втыкают в дно. В этом случае заряды применяют без балласта. Если вода в лунку не набирается то заряд опускают на дно лунки на шесте или шпагате. При этом ОШ выводят над льдом и зажигают после забойки лунки ледяной крошкой и снегом, которые уплотняют деревянным забойником. ОШ всегда привязывают к поддерживающему концу или шесту через 30 – 50 см в зависимости от скорости течения, чтобы шнур не запутался и не выдернулся. Так же подвязывают ДШ и провода, выводимые от заряда. При глубине воды, близкой к глубине погружения зарядов в воду (не более 2 – 3 м), их опускают прямо на дно водоёма через лунки или верхнюю кромку льда. Однако это может делать лишь в том случае, если допускается разрушение дна водоёма, течение не значительное и ниже нет объектов, которые могут быть повреждены взрывом заряда. Последние два способа применяют для раскалывания не плывущего льда. Во избежании разрушении дна заряды взрывают на расстоянии не менее 0,5 м от него. Перед опусканием зарядов проверяют глубину воды. ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать или подвешивать заряды на ДШ, ОШ зажигательной трубке или проводах электродетонаторов. Зажигательные трубки в зависимости от условий работы воспламеняют до или после опускания заряда под лёд, а также после погружения заряда до нижней поверхности льда. Перед опусканием под лед воспламеняют зажигательные трубки зарядов небольшой массы, когда число их (взрываемое за один прием) мал, толщины льда не значительна и застекленные объекты расположены на значительном расстоянии. Зажигательные трубки воспламеняют заранее при возможности срыва льдом зарядов (значительное время находящихся в воде), опускании их на дно без поддерживающих концов и если их надо взорвать быстро. Рис. 4. Способы зажигания зажигательных трубок подлёдных зарядов. 1  – ОШ; 2 – заряд; 3 – перекладина; 4 – ледяная крошка; 5 – лёд; 6 – лунка; 7 – поддерживающий конец. – ОШ; 2 – заряд; 3 – перекладина; 4 – ледяная крошка; 5 – лёд; 6 – лунка; 7 – поддерживающий конец.Преимущества этого способа: меньший расход ОШ, сокращение времени производства взрывных работ и снижение их трудоемкости. Непосредственно перед зажиганием шнуров взрывник обязан всё подготовить к быстрому опусканию зарядов (тщательно проверить размеры лунок, расправить поддерживающие концы и пр.). Размеры лунок проверяют специальным шаблоном, представляющим кольцо из толстой проволоки, прикрепленное к шесту. Диаметр кольца должен быть таким, чтобы через него свободно проходили заряды. Следует иметь в виду, что подготовленные и проверенные заранее лунки могут быть забиты льдом, выброшенным предыдущими взрывами, а также льдом, плывущим под ледяным покровом. Взрывник при зажигании ОШ до опускания заряда под ледяной покров может взрывать, за один прием не БОЛЕЕ ДВУХ ЗАРЯДОВ. Если лед толстый, за один прием взрывают много зарядов большой массы, нет опасений срыва зарядов льдом и при недалеком расположении застеклений, то ОШ зажигают после полного опускания зарядов под лед. Для удобства зажигания и монтирования сети ОШ, ДШ и концевые провода зарядов выводят выше льда не менее чем на 25 см. Концы ОШ зажигательных трубок располагают у края лунок так, чтобы они не намокли и было удобно ид поджигать. Преимуществом этого способа является его безопасность для взрывника и сокращение объема подготовительных работ вследствие применения лунок меньшего диаметра, чем для зарядов, шнуры которых зажигают до опускания их под лед. Однако при зажигании шнуров после опускания зарядов под лед они находятся в воде продолжительное время (до 5 мин и более). При этом могут быть случаи взрыва зарядов под льдом, если, например, значительным течением будет оторван балласт и заряд всплывёт или прижмётся к нижней поверхности льда. Вероятность таких случаев при зажигании шнуров до опускания зарядов под лед значительно меньше. На прочих участках ледяного покрова одному опытному взрывнику разрешается одновременно инициировать до 12 зарядов, заранее опущенных на всю глубину, с применением контрольной трубки. В целях экономии времени, ОШ для надёжности взрыва опускают до нижнего края льда, после поджигания опускают заряд на всю глубину. Однако надо помнить, что заряды, находящиеся в воде, по разным причинам (замокания ВМ, разрыв сети отрыв балласта и пр.) могут не взорваться или взорваться не в том месте. Поэтому необходимо сокращению периода между началом опускания зарядов в воду и их взрывом. Одновременно подготавливают и опускают в воду только то число зарядов, которое взрывают за один приём. Заряды инициируют немедленно после подготовки к взрыву (при любом способе их инициирования). Для раскалывания плывущих льдин, ликвидации ледяных заторов должно быть подготовлено заранее достаточное количество зарядов. Обычно следует иметь в запасе не более 15 зарядов разной массы на каждого взрывника. При раскалывании плывущих льдин и ликвидации ледяных заторов взрывник за прием взрывает только один заряд, ОШ которого, как правило, зажигает после погружения заряда в воду, особенно если отход в укрытие или на безопасное расстояние связан с трудностями. Число одновременно инициируемых зарядов и время зажигания ОШ определяет руководитель взрывных работ, учитывая толщину льда, массу и число взрываемых зарядов, пути отхода и отплытия от них. Для быстрого зажигания шнуров обнажают их пороховую сердцевину, для чего концы шнуров у лунок косо надрезают незадолго до взрыва. При взрывании зарядов огневым способом необходимо соблюдать определенную последовательность, их инициирования, чтобы увеличить эффективность, работ. Необходимую очередность взрывания зарядов обеспечивают за счет соответствующей длины шнуров зажигательных трубок и соблюдения определенности их воспламенения. Следует помнить, что при огневом взрывании за один прием нескольких зарядов, расположенных на близком расстоянии друг от друга, могут быть отказы соседних зарядов от разрыва бумажных оболочек, срыва шнура и пр. в результате воздействия ГУВ взрыва первого заряда. Такие случаи возможны, например, при инициировании зарядов массой 6 кг, расположенных на расстоянии около 5 м. Возможны отказы из-за нарушении жестких оболочек льдом, сдвинутым первыми взрывами. Разрешается в исключительных случаях бросать заряды на плывущие льдины, участки уплотнений шуги или на заторы только с берега, либо с защищаемого сооружения (из постов – укрытий) взрывникам, имеющим практический стаж на ледокольных работах не менее двух сезонов. Масса заряда не должна быть более 1 кг – при бросании с защищаемого сооружения на плывущие льдины; 2 кг – при бросании с защищаемого сооружения на неподвижный лёд; 3 кг – с берега. Заряды большой массы трудно бросать точно в нужное место и опасно из-за действия ударной воздушной волны на взрывника. Бросать с берег заряд массой 3 кг разрешается при большом расстоянии, защищаемого объекта (не менее нескольких десятков метров), когда можно применять зажигательные трубки соответствующей длины и если взрывник после броска может спокойно отойти в надежное укрытие. С лодки бросать заряды запрещается, можно только осторожно их укладывать или подвешивать на край льдины, если, например, на нее выходить опасно и надо быстро взорвать заряд. При этом соблюдаются определенные меры предосторожности (определенная длина шнура, устойчивая лодка с опытными гребцами, свободные пути отплытия и др.) При броске стоя ориентируются следующими примерными нормами дальности бросания зарядов:

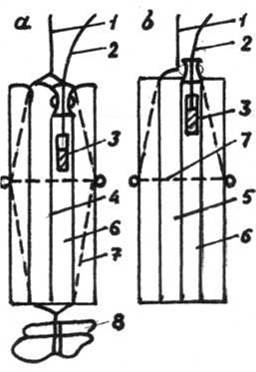

Безопасное расстояние по действию воздушной волны на взрывника (м) определяется по формуле: lбез = 153 Q, кг, (5) где Q – масса бросаемого заряда. При защите сооружений от ледохода выполняют работы, требующие разных способов взрывания зарядов. Так, для раскалывания плывущих льдин применяют огневой способ инициирования. Для образования майн взрывами в зажиме, наоборот, предпочтительнее электрический способ взрывания зарядов. Однако он не должен применяться, когда происходит движение подлёдного льда и других предметов, так как могут быть, отказы всех зарядов из-за разрыва сети. Взрывание зарядов электрическим способом и ДШ применяют в тех случаях, когда требуется одновременное инициирование нескольких зарядов. При электрическом способе взрывания необходимо учитывать следующие особенности. Вода является проводником электрического тока. Поэтому во избежание его утечки и коротких замыканий для монтажа сетей следует применять только хорошо изолированные провода. Электровзрывная сеть всегда должна быть двухпроводной. Использование воды, земли, труб, рельс, канатов и т. п. в качестве одного из проводов запрещается. Стремятся к тому, чтобы сростков в сети были как можно меньше. Отдельные короткие привода, находящиеся в воде (например, концевые), не должны иметь сростков. Для ускорения монтажа поверхностной сети изоляцию прямых сростков выполняют с помощью специальных зажимов. После монтажа сети обязательно проверяют ее целостность – измеряют сопротивление. Нарушения изоляции проводов являются трудно обнаруживаемыми и трудно устранимыми дефектами, которых происходит утечка тока. Взрывные сети под водой при быстром течении испытывают большие усилия на разрыв. Поэтому провода должны быть прочными. Во избежание обрыва (расползания) сростка сращивают по длине примерно около 10 см. Перед изготовлением сростка концы проводов связывают узлом для образования предохранительной петли. Особенно тщательно сростки делают в подводной части сети, учитывая наличие водной среды и трудность нахождения неисправных мест. Особое внимание обращают на соединение проводов электродетонаторов с взрывной сетью, так как обрывы чаще всего бывают в этих местах. Монтаж электровзрывной (детонирующей) сети производят из минимального числа заранее подготовленных и проверенных отрезков провода (шнура), длина которых во избежание их натяжения должна быть на 10 – 15% больше расстояния между зарядами. Если позволяют условия, окончательный монтаж сети производят после опускания зарядов под лед. При этом, опустив заряд, рекомендуется проверить приводимость сети. При возможном замокания зарядов или срыве их льдом сеть полностью монтируют на льду или берегу. Затем сеть опускают в воду, проверяют и взрывают. Подводную часть электровзрывной сети ответственных взрывов дублируют. Для большей гарантии можно дублировать и всю электровзрывную сеть. В качестве магистрали рекомендуется применять двужильный кабель, так как у него хорошая изоляция и сопротивление, он прочен и не запутывается. Преимущества взрывания зарядов ДШ в том, что значительно уменьшается опасность работ по изготовлению зарядов, заряжанию и ликвидации отказов и упрощается проведение работ в сложной обстановке, так как опасен в обращении, прочен и надежно закрепляется в зарядах. При бескапсюльном взрывании, когда инициирование шнура производят огневым способом, нет необходимости рассчитывать электровзрывную сеть применять контрольно – измерительные приборы и источники тока. При взрывании зарядов ДШ, как правило, обеспечивается большая надёжность инициирования основного числа зарядов, чем при электрическом способе. Если в последовательной электровзрывной сети при обрыве одного концевого провода происходит отказ всех зарядов, то при разрыве концевика шнура взрывается только один заряд, что не оказывает заметного влияния на качество всего взрыва. Однако при взрывании зарядов ДШ не гарантируется надежность взрыва, так как нет приборов определяющих качество шнура. Его применение значительно, удорожает стоимость взрывных работ. Недостатком является и необходимость сочетания с другим способом взрывания для инициирования самого шнура. При этом взрывание зарядов ДШ, особенно при ликвидации заторов, применяется чаще вследствие значительного уменьшения опасности работ. При взрывании зарядов применяют параллельно – ступенчатую схему соединения сети ДШ. Она наиболее экономична и применяется большого числа зарядов. При такой сети по льду вдоль рядов зарядов прокладывают магистральные шнуры, с которыми заряды соединяют концевиками шнура. Для повышения надежности взрывания сеть дублируют – по льду прокладывают обычно две параллельные нити шнура, которые скрепляют через 1 – 5 м, для того чтобы они соприкасались на возможно большем протяжении. Подводную часть взрывной сети дублируют в первую очередь. Если применяют кольцевание шнура, то магистральные шнуры обычно не дублируют. Увеличение сложности монтажа закольцованных сетей компенсируется их повышенной надежностью. При кольцевании не применяется соединение элементов сети шнура внакладку и накрутку. Их заменяют прямым узлом, обеспечивающим передачу детонационной волны с обоих направлений. Магистрали составляют из целых бухт шнура (лучше длиной 100 м). Все торцы шнура тщательно гидроизолируют например, заводскими алюминиевыми колпачками, обжимаемыми на шнуре, или другим способом, так как тэновой сердцевиной шнура всасывается влага, в результате чего значительно снижается его чувствительность к взрыву. Основную и дублирующую сети шнура взрывают одновременно от одного или нескольких (обычно двух) детонаторов, связанных вместе, т.е. огневым или электрическим способом – в зависимости от обстановки. Для повышения надежности взрыва и уменьшения стоимости работ, особенно если сеть ДШ инициируют электрическим способом, наружную сеть шнура заменяют электровзрывной (к концевикам шнура, выходящим из воды на лёд, подвязывают электродетонаторы). При этом, применяя электродетонаторы короткозамедленного действия, массовые взрывы можно проводить вблизи объекта. Если одновременность взрыва зарядов не обязательна, концевики шнура на льду инициируют зажигательными трубками. Для ускорения изготовления и взрывания зарядов (в оболочке из бумаги или хлопчатобумажной ткани) обвязывают посередине ниткой ДШ, которая и является инициатором взрыва заряда. Заряды опускают в воду на поддерживающих концах. Концы ДШ выводят надо льдом и к ним подвязывают зажигательные трубки, поэтому отпадает надобность их гидроизоляции. После этого ОШ зажигательных трубок воспламеняют в нужной последовательности до 12 зарядов на взрывника. Преимущества такого способа изготовления и взрыва зарядов по сравнению с их инициированием огневым способом в следующем: а) примерно в 2 раза быстрее изготавливают и взрывают заряды, так как не требуется гидроизолировать зажигательные трубки и готовить патроны боевики. Кроме того, затрачивается меньше времени на отход в безопасную зону (укрытие) ввиду большего числа зарядов, взрываемых за один приём; б) вследствие отсутствия детонаторов в зарядах работа по их изготовлению и опусканию под лед становится менее опасной, так как зажигательные трубки прикрепляют к ДШ в самый последний момент (перед взрывом) и воспламеняют после опускания зарядов под лёд; в) для изготовления и опускания зарядов под лед используют проинструктированных подсобных рабочих (под наблюдением взрывника). Другие правила взрывания льда (общие для всех видов работ) должны строго соответствовать Единым правилам безопасности. Глава 4 Подготовительные работы по взрыванию льда Подледные (подводные) сосредоточенные заряды для взрыва льда должны: - изготовляться из водоустойчивых ВМ. Когда ликвидация отказавших зарядов связана с большими трудностями, заряды следует изготовлять из ВМ, сохраняющих взрывчатые свойства под водой ограниченное время; - вместе с балластом иметь общую плотность не менее 1,3 г/см3 (при скорости течения 0,5 – 1 м/с); - иметь надежно прикрепленный балласт; - быть экономичными, простыми и требующими минимальных затрат труда для изготовления и подготовки к взрыву. Заряды должны взрываться от детонаторов или ДШ, а не через промежуточный детонатор-боевик (шашку ВВ и пр.). За последние годы ассортимент водоустойчивых ВВ значительно расширился и повысилось их качество. Поэтому сейчас больше возможностей для выбора ВВ и отпала необходимость в выполнении трудоёмкой гидроизоляции зарядов, что значительно упростило проведение работ. Использование неводоустойчивых ВВ, наоборот, увеличивает трудоёмкость, стоимость и опасность работ, а также усложняет их организацию. Для изготовления зарядов могут использоваться ВВ россыпью: алюмотол, гранулотол, аммонит 6ЖВ, аммонит скальный №1, аммонал водоустойчивый, детониты, динафталит. Для взрывания льда используют заряды: кумулятивные, шланговые, из шашек ВВ. Все упомянутые ВВ сохраняют взрывчатые свойства в воде в течении значительно большого времени, чем это требуется для производства взрывных работ (при взрывании льда заряды в воде находятся примерно от 2 мин, когда они по одному инициируются огневым способом, до одного – двух часов, если большая группа зарядов взрывается электрическим способом или ДШ). Однако следует иметь в виду, что гранулируемые ВВ (алюмотол, гранулотол, граммониты, граммоналы и гранулиты) особенно в воде, имеют пониженную чувствительность к начальному импульсу и требуют для взрыва промежуточного детонатора-боевика, в качестве которого обычно служат одна – две шашки-детонаторы. При большом разнообразии выполняемых работ, учитывая целесообразность сокращения ассортимента ВВ до минимума, при выборе ВВ предпочтение отдают наиболее универсальным ВВ. Таким являются ВВ в патронах небольшой массы (аммониты 6ЖВ, Скальный №1 и др.), а также в шашках. Желательно, чтобы ВВ не требовало балласта для заряда, т.е. обладало хорошей потопляемостью и было доступным для приобретения. Из средств инициирования для изготовления зарядов применяют: капсюли – детонаторы в металлической гильзе (КД-8А); ОШ в пластмассовой оболочке (ОШП); водоустойчивые электродетонаторы мгновенного (ЭД–8–Т, ЭД–8–Ж) и короткозамедленного действия (ЭДКЗ); водоустойчивые ДШ в пластмассовой оболочке (ДШВ) и экструзионные (ДШЭ–12). Ориентировочное время нахождения в воде: ОШП – 4 ч, ДШВ – 24 ч, ДШЭ – 12 – 30 суток. Алюмотол, гранулотол, граммониты, граммоналы, диномонит скальный №1, тротил, имея удельную плотность 1,3 – 1,7 г/см3, тонут в воде, и поэтому заряды в них, как правило, не требуют балласта. Заряды из других ВВ (как россыпью, так и в патронах), хотя они и тонут в воде – при проколотых пачках и мешках, для надёжного потопления изготовляют с балластом. Масса балласта зависит от плотности ВВ и балласта, скорости течения и массы заряда ВВ. Чем меньше плотность ВВ и балласта, больше скорость течения и масса заряда, тем больше масса балласта. При скорости течения более 0,5 – 1 м/с общая плотность заряда должна быть больше 1,3 г/см3: для меньшей скорости – меньше. Если плотность будет значительно меньше, то течение не даст заряду опуститься на нужную глубину и он взорвется на глубине менее расчетной и даже под нижней поверхностью льда, что крайне нежелательно. При отсутствии течения общая плотность заряда может ненамного превышать 1 г/см3 – достаточно того, чтобы заряд погружался в воду. Изготовленные заряды проверяют на отсутствие плавучести и нужную плотность. Груз помещают в одну оболочку при массе заряда ВВ до 20 кг и разделяют (прикрепляют к заряду) при массе – более 20 кг. При этом размер груза не должен превышать диаметра заряда. В качестве балласта, вводимого в оболочку заряда, обычно используют тяжелый песок, а прикрепляемого к заряду – песок, битый кирпич (обычно половинки, которые удобно привязывать), камень и другой материал. Массу балласта принимают из расчета 0,5 – 1кг на один кг ВВ в зависимости от плотности ВВ и балласта, а также скорости течения. К заряду балласт прикрепляют снизу оболочки, чтобы не было выброса его кусков и он свободно проходил через лунку. С этой же целью сосредоточенным зарядам придают цилиндрическую форму с отношением длины к диаметру не менее 2:1 До ледохода заряды изготовляют незадолго до начала взрывания льда – под открытым небом на берегу или на прочном ледяном покрове, не ближе 200м от склада ВМ и за пределами опасной зоны. Места изготовления зарядов выбирают с таким расчетом, чтобы взрывники приближались к ним, отходя от участков взрывов. Запрещается патронирование, изготовление зажигательных трубок и тем более зарядов в лодке, на самоходном судне защищаемом или другом каком либо объекте и не прочном льду. В ненастную погоду заряды изготовляют в палатках или под навесом. Место для изготовления зарядов должно быть ровным и сухим. При большом объёме срочных работ зажигательные трубки подготавливают заранее их хранят в сухом месте. Концы трубок обматывают пластиковой, полихлорвиниловой и другой липкой лентой. При изготовлении зажигательных трубок с обоих концов бухты шнура обрезают по 5 см, для того чтобы исключить отрезки с нарушенной пороховой сердцевиной. Место изготовления их должно находится на расстоянии не менее 25м от места изготовления зарядов. Длина зажигательных трубок не менее одного и не более 10м. Её определяет руководитель взрывных работ, и исходя из того, чтобы после зажигания первой трубки осталось достаточно времени на поджигании всех остальных трубок и на спокойный отход от зарядов на безопасное место. Минимальная длина шнура определяется числом взрываемых за один приём зарядов, временем необходимым на зажигание шнура заряда и на переход к следующему, а также временем отхода взрывника от зарядов не менее 60с. Следует иметь в виду, что из – за заторов льда, снежных заносов пути отхода по льду затруднительны. Кроме того, ОШ под водой горит несколько быстрее, чем на воздухе. Помимо надежного скрепления капсюля – детонатора с ОШ место соединения детонатора со шнуром должно быть тщательно гидроизолировано, чтобы предохранить детонатор и шнур от замокания. Такой гидроизоляцией одновременно достигается и более надёжное соединение детонатора со шнуром. Когда используются водоустойчивые ВВ капсюль – детонатор заряда окружен водой, поэтому гидроизоляция должна выполняться особенно тщательно, так как из – за некачественного ее выполнения могут быть отказы (особенно при длительном нахождении заряда в воде на большой глубине). В заряды большой массы, особенно взрываемые в труднодоступных местах, вводят две зажигательные трубки, поджигаемые одновременно. Трубки длиной более 4 м дублируют всегда. Подводную часть сети дублируют вводом в заряд двух электродетонаторов, соединенных последовательно или двух концевиков ДШ. Электродетонаторы, если позволяет прочность проводов, лучше применять с длиной проводов, обеспечивающей вывод их на лед без наращивания (наибольшая длина каждого из двух проводов электродетонаторов 4 м). При дублировании подводной части сети во избежание замокания ДШ в местах среза шнур следует применять без сростков – два концевика из целого отрезка с выводим обоих его концов на лёд. Выводимые из зарядов шнуры или провода должны быть закреплены так, чтобы усилие в случае натяжения их под воздействием течения и пр. не передавалось детонаторам. Для безопасности при переноске зарядов по скользкому, и тонкому льду, а также при большой массе зарядов особенно переносимых на большое расстояние вводить в них зажигательные трубки и привязывать балласт следует у лунок. При бескапсюльном взрывании зарядов конец ДШ вводимый в патрон (заряд), завязывают узлом или складывают не менее чем вдвое. Если оболочка патрона из бумаги или хлопчатобумажной ткани, то разрешается обматывать шнур вокруг боевика. При взрывании зарядов шашками – детонаторами в их отверстия пропускают четыре нитки ДШ, так чтоб они прилегали к стенкам отверстия. Шашки без отверстий обвязывают четырьмя непересекающимися нитками шнура, плотно прилегающими к граням шашки и одна к другой, и закрепляют их шпагатом или изоляционной лентой. Конструкция заряда зависит от вида применяемого ВВ и способа взрывания. Заряды из ВВ в патронах и шашках небольшой массы наиболее предпочтительны для взрывания льда из – за быстроты их изготовления и удобства применения. Для изготовления из патронированного ВВ зарядов массой до 2 – 3кг патроны в необходимом количестве связывают шпагатом.  Рис. 5. Подводные заряды из ВВ. а. – из порошкообразного ВВ; б. – из аммонита скального №1; 1 – поддерживающий конец; 2 – ОШ (ДШ, провода); 3 – капсюльдетонатор; 4 – патроны порошкообразного ВВ; 5 – патроны аммонита скального №1; 6 – патрон – боевик; 7 – шпагат; 8 – балласт. Заряды массой до 15 кг изготовляют связыванием нескольких пачек. Заряды еще большей массы составляют из пачек, помещаемых обычно в бумажные мешки. Оболочки пачек и мешки прокалывают для выхода воздуха, так как заряды из не проколотых пачек и мешков требуют увеличенного балласта. Взрывают заряды патроном – боевиком, введенным в середину заряда (наружные заряды инициируют со стороны, противоположной взрываемому льду). Взрывание наружных зарядив, особенно в сухих местах, возможно и зажигательными трубками (электродетонаторами), вводимыми в отверстие между патронами массой 200 – 300 г. где они плотно к ним прилегают, удерживаются от смещения и в то же время гарантированы от сильного сжатия. Взрыв детонатора, находящегося между такими патронами, вызывает полную детонацию из порошкообразного ВВ. Отверстия между патронами подготавливают деревянным стержнем с медной насадкой. Такие заряды изготавливают в 1,5 – 2 раза быстрее, так как не требуются боевики. Кроме того, работа по изготовлению и переноске зарядов становится более безопасной, потому что детонаторы вставляют непосредственно перед взрывом. Для изготовления зарядов используют преимущественно подсобных проинструктированных рабочих. Взрывники изготавливают только зажигательные трубки, вставляют их в заряды и взрывают. Этот способ взрывания зарядов не предусмотрен ЕПБ, однако в отдельных случаях является менее опасным и более удобным, чем взрывание обычным способом с изготовлением патрона – боевика. К зарядам из патронов ВВ небольшой плотности привязывают балласт, а к зарядам повышенной плотности балласт не прикрепляют. Заряды из патронов ВВ и шашек можно изготовлять заранее и хранить на складе. Преимущество патронов ВВ (200 – 300 г) в том, что из них можно быстро изготавливать заряды нужной массы, в том числе и небольшой – несколько сот граммов. Последнее особенно важно при работе вблизи объектов, например плавучих средств, где требуется точная дозировка зарядов. Кроме того, из них изготавливают удлинённые заряды небольшой массы, для опускания которых под лёд требуются лунки малого диаметра. Так, через лунку диаметром 12 см проходят заряды (из патронов 300 г) массой до 2 кг. Кроме ВВ в стандартных патронах диаметром 32 – 36 мм, выпускают ВВ в патронах большого диаметра – до 120 мм (массой несколько килограммов), изготовление зарядов малого диаметра. Тротиловые шашки ВВ удобнее использовать для изготовления зарядов небольшой массы связыванием нескольких шашек шпагатом. Заряды большей массы изготавливают обёртыванием необходимого числа плотно уложенных шашек в бумагу, мешковину и т.д. с перевязкой шпагатом. Взрывают заряды от шашки – боевика. При изготовлении зарядов следует надёжно закреплять в запальном гнезде шашки зажигательную трубку привязыванием её шпагатом к заряду и поддерживающему концу. Значительная плотность шашек (1,5 – 1,6 г/см3) позволяет изготавливать заряды без балласта. Преимущества зарядов из шашек ВВ те же, что и из патронов ВВ. Однако многие шашки обладают большой водоустойчивостью, в результате чего невозможна их самоликвидация замоканием в течение длительного времени, измеряемом ориентировочно годами. Более широкое применение зарядов из шашек сдерживается ввиду трудности их приобретения и высокой стоимости. Заряды из ВВ россыпью помещают в оболочку, чтобы можно было защитить его от повреждения течением и льдом. Оболочка должна обеспечивать целость заряда до момента его взрыва. Материал её определяется временем нахождения заряда в воде и его массой, наличием передвигающегося льда и скоростью течения. Для взрывания льда в большинстве случаев используют заряды до 10 кг инициируемые на глубине 1 – 3м после прибывания в воде не более нескольких десятков минут, когда скорость течения не превышает 1 м/с в толще воды не передвигается лёд, шуга и пр. Для изготовления зарядов, взрываемых в упомянутых условиях, применяют оболочки из трех – четырех слоев битуминизированной крафт – целлюлозной бумаги (плотностью 80 – 120 г/м2). Они наиболее дешевы, транспортабельны, просты в изготовлении. Оболочку из бумаги для зарядов (массой до 10 кг, когда балласт вводят в оболочку) делают следующим образом: 3 – 4 слоя бумаги накатывают на деревянную болванку с небольшой конусностью, для удобства снятия с неё оболочки. Размеры болванок и листов бумаги выбирают в зависимости от массы заряда Таблица 2. Таблица №2.

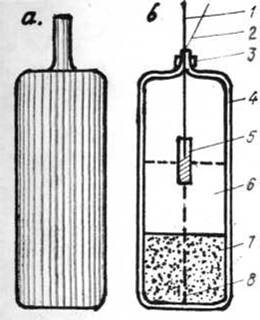

Выступающие края бумаги подворачивают, образуя дно оболочки, и далее снимают её с болванки. Лучше, для зарядов большой массы, положить на дно картонный кружок. После этого (при изготовлении зарядов из аммонита 6 ЖВ) в оболочку насыпают песок – балласт. Ри  с. 6. Болванка для подготовки оболочек (а) и заряд из аммонита 6ЖВ (б). с. 6. Болванка для подготовки оболочек (а) и заряд из аммонита 6ЖВ (б).1 – поддерживающий конец; 2 – ОШ (ДШ, провода); 3 – шпагат, перевязывающий края оболочки; 4 – бумажная оболочка; 5 – капсюль – детонатор (электродетонатор, ДШ); 6 – аммонит 6 ЖВ; 7 – песок; 8 – шпагат, перевязывающий заряд. Если заряды вскоре после их изготовления не взрывают, то песок должен быть сухим. Затем оболочку наполняют предварительно подготовленным аммонитом 6ЖВ, нормальная плотность которого достигается периодическим встряхиванием оболочки. Средство инициирования вводят в среднюю часть заряда. Сверху края оболочки перевязывают шпагатом. Для прочности, удобства переноски и подвешивания заряда в воде его перевязывают крест – накрест крепким шпагатом. Заряды примерно более 10 кг помещают в 4 – 5 слойные стандартные бумажные и матерчатые мешки. Для изготовления зарядов из неводоустойчивых ВВ применяют пластиковые и прорезиненные оболочки. Они водонепроницаемы, морозостойкие, эластичны, лёгкие, сравнительно прочны и недорогие. В них можно изготовлять заряды массой до 50 кг. Независимо от массы заряда, в тех случаях, когда быстрое течение и передвигающиеся льдины могут повредить слабую оболочку, необходимо применять прочные оболочки, стойкие к механическим воздействиям – матерчатые, пластиковые и деревянные ящики. Заряды в мешках и других оболочках имеют такое же устройство, как и заряды в оболочках, изготовленных с помощью болванки. Гранулотол и алюмотол применяют только в водонаполненном состоянии. При заполнении водой воздушных промежутков между гранулами улучшается потопляемость заряда и увеличивается эффект взрыва. Для потопления зарядов водонепроницаемые оболочки прокалывают. Бросаемые заряды изготавливают из наиболее мощных и плотных ВВ, не требующих балласта и оболочек. При этом эффективность раскалывания льда повышается не только за счёт применения более мощных ВВ, но и увеличения дальности броска. На бросаемых зарядах должны быть прочные обвязки – петли, удобные для забрасывания зарядов. Из патронированных ВВ бросаемые заряды составляют не менее чем из трёх патронов (диаметром 32 – 36 мм), так как заряды из одного – двух патронов разламываются от удара об лёд. Длина зажигательной трубки для зарядов, бросаемых с сооружения на льдины, должна быть не менее 15 и не более 25 см. Эта длина рассчитана с учётом времени необходимо для зажигания шпура, размаха руки с зарядом, его полёта от взрывника до подплывающей льдины и некоторого запаса времени. Взрыв заряда на льдине должен произойти до того, как она подплывёт к объекту. Использование зарядов с зажигательной трубкой короче 15 см опасно для взрывника. Если же трубка будет длиннее 25 см, то льдина на момент взрыва может оказаться слишком близко к охраняемому сооружению, что чрезвычайно опасно и для сооружения, и для взрывника. Длину зажигательных трубок зарядов, бросаемых с защищаемого объекта или с берега на неподвижный лёд, следует принимать не менее 20 – 25 см, чтобы не подвергать работающих неоправданному риску. С учётом опасности запоздалого и преждевременного взрыва бросаемых зарядов время горения ОШ должно соответствовать норме. Поэтому каждую бухту шнура, применяемую для бросаемых зарядов, после испытания на водоустойчивость, проверяют на равномерность и скорость горения. Для этого с концов и из середины бухты берут три отрезка по 60 см. Каждый из них должен гореть не менее 60 и не более 70 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||