Методические указания для самостоятельной работы для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии "Лаборант химического анализа"

Скачать 2.47 Mb. Скачать 2.47 Mb.

|

|

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт дополнительного образования НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКСМетодические указания для самостоятельной работы для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии "Лаборант химического анализа" Тюмень 2013 Нефтегазовый комплекс: метод. указ. для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии "Лаборант химического анализа" / сост. Л.В. Трушкова; Тюменский государственный нефтегазовый университет.- Тюмень: Издательский центр БИК ТюмГНГУ 2013.- 45с. Аннотация Методические указания "Нефтегазовый комплекс" предназначены для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии "Лаборант химического анализа" Рассмотрены вопросы состава и свойств нефтей, производственно-проектной оценки качества нефтей и направлений её переработки; первичной переработки нефти на установках АТ, ВТ. Приведена оценка качества прямогонных фракций нефти и их использования, рассмотрены вторичные процессы переработки нефти. Рассмотрены вопросы состава, основных свойств и показателей качества природных газов. ОГЛАВЛЕНИЕ Тема 1. Подготовка нефти и газового конденсата к транспорту и переработке………………………………4 1.1. Балластные компоненты нефти……………………………………4 1.2. Водонефтяная эмульсия. Методы разрушения водонефтяных эмульсий………………………………………….5 1.3. Требования, предъявляемые к нефти перед транспортом. Товарная нефть………………………………………………………....8 Тема 2. Фракционирование нефти. Определение потенциального выхода фракций………………………10 2.1.Определение потенциального содержания дистиллятных продуктов перегонки нефти с помощью ИТК………………………12 2.2.Технологическая классификация нефти. Технологический индекс……………………………………………13 Тема 3. Процессы ПЕРВИЧНОЙ переработки нефти……..14 3.1. Первичная перегонка нефти на промышленных установках …………….15 3.2. Классификация установок первичной перегонки нефти…………….17 3.3. Продукты первичной перегонки нефти ………………………………..19 3.4 . Установки вакуумной перегонки мазута……………………………22 ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 24 4.1. Выбор варианта переработки нефти……………………………….24 ТЕМА5. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ…………26 ТЕМА 6. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ГАЗОВ………………..34 ТЕМА 7. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА………………………………………37   Литература…………………………………………………………………45 Литература…………………………………………………………………45ВВЕДЕНИЕ Понятие «топливо» объединяет вещества, выделяющие (в результате тех или иных преобразований) энергию, которая может быть использована. Таким образом, энергетическим топливом называются горючие вешества, которые экономически целесообразно использовать для получения в промышленных целях большого количества теплоты. Это является основным требованием, предъявляемым к топливу. Основными видами органического топлива являются органические вещества: дрова, близкие к ним растительные материалы, торф, уголь, сланцы, нефть и природные газы. По способу получения топливо подразделяют на природное и искусственное. Природным топливом являются дрова, уголь, сланцы, торф, нефть, газовые конденсаты и природные газы. К искусственному относится топливо, полученное в результате термической переработки природного топлива: кокс; брикеты угля; древесный уголь; мазут; бензин; керосин; солярное масло; дизельное топливо; доменный и коксовый генераторные газы; газы подземной газификации. Топливо также подразделяют на твердое (дрова, уголь, сланцы, торф), жидкое (нефть, мазут, бензин, керосин, солярное масло, дизельное топливо) и газовое (природные газы, искусственные газы и газы подземной газификации). Тема 1. Подготовка нефти и газового конденсата к транспорту и переработке Нефть приготавливается к переработке в два этапа – на нефтепромысле и на нефтеперерабатывающем заводе. В задачу подготовки к переработке на обоих этапах входит удаление от нефти примесей, которые выходят из скважины вместе с нею: попутного нефтяного газа, механических примесей, воды и минеральных солей. 1.1. Балластные компоненты нефти Добываемая из нефтепромысловых скважин нефть, строго говоря, нефтью является лишь частично, поскольку вместе с ней из скважины выносится: газ, пластовая вода, содержащая минеральные соли и механические примеси. Углеводородный газ, называемый попутным газом, растворен в нефти и механически смешан с нею, количество его составляет от 10 до 300 м3/т нефти и называется газовым фактором скважины. Содержание пластовой воды в нефти колеблется от 5 до 90% на нефть и называется обводненностью скважины. Причем чем больше эксплуатируется скважина, тем больше воды содержит добываемая нефть в виде эмульсии. Пластовая вода сильно минерализирована. В добываемой из скважин нефти общее содержание минеральных солей составляет от 3000 до 12000 мг/л. Механические примеси (до 1% на нефть) состоят из песчинок, пластовой породы, кристалликов минеральных солей, окалины и др. Все перечисленные примеси являются балластными компонентами нефти, ухудшают ее качество и подлежат удалению. Такую «сырую» нефть нельзя транспортировать и перерабатывать на НПЗ без тщательной подготовки по следующим причинам: 1) высокое содержание растворенного газа в нефти отрицательно в ввиду того, что: а) увеличивается давление насыщенных паров нефти (Рн.к.), что снижает безопасность эксплуатации нефтепроводов; б) увеличиваются потери легких компонентов нефти (при транспорте даже с допустимым Рн.n. потери нефти составляют 2-4% нас.; в) легкие компоненты попутного газа (С2-С4) ухудшают ректификацию нефти. 2) Присутствие пластовой воды в нефти удорожает ее транспортировку по трубопроводам (увеличивается вязкость нефти) и увеличивает энергозатраты на ее испарение и конденсацию при переработке. 3) Наличие в нефти минеральных солей (особенно хлоридов Ca, Mg, Na и др.) придает ей высокие коррозионноактивные свойства, поскольку при повышенных температурах (выше 1000С) в присутствии воды они подвергаются гидролизу с образованием хлороводородной кислоты, разрушающей стальное оборудование: M   gCl2+H2O MgOHCl+ HCl gCl2+H2O MgOHCl+ HCl2   HCl + FeS FeCl2 + H2S HCl + FeS FeCl2 + H2S H  2S+Fe FeS + H2 . 2S+Fe FeS + H2 .4) При большом содержании механических примесей усиливается износ труб и образование отложений в нефтеаппаратах, что приводит к снижению коэффициента теплоотдачи. На нефтепромыслах эксплуатируются различные системы сбора и подготовки нефти. Используется герметизированная схема сбора и подготовки нефти, включающая следующие этапы:

Эту растворенную часть газа извлекают после отделения на промысле остальных примесей на стадии стабилизации нефти

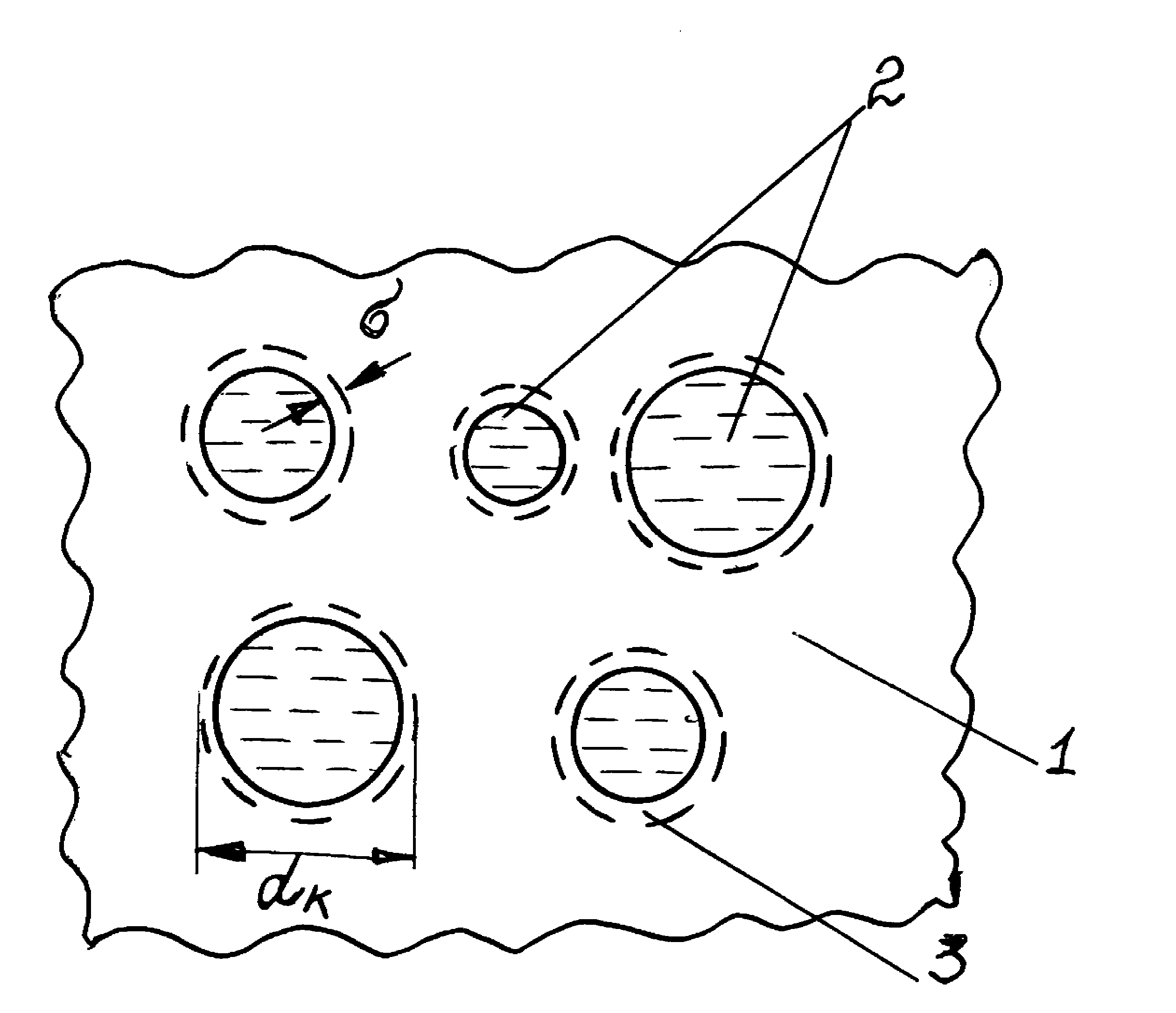

1.2. Водонефтяная эмульсия. Методы разрушения водонефтяных эмульсий Вода и нефть, взаимно нерастворимы (лиофобны) и при интенсивном перемешивании образуют водонефтяную дисперсную смесь (эмульсию «вода в нефти»). О  бразуется такая эмульсия за счет турбулизации водонефтяной смеси при движении ее по стволу скважины, через задвижки и штуцеры и по трубопроводам от скважины до узла подготовки нефти. Структура водонефтяной эмульсии схематично показана на рис. 1 бразуется такая эмульсия за счет турбулизации водонефтяной смеси при движении ее по стволу скважины, через задвижки и штуцеры и по трубопроводам от скважины до узла подготовки нефти. Структура водонефтяной эмульсии схематично показана на рис. 1Рис.1 Структура эмульсии «вода в нефти». 1-нефть (дисперсная среда) 2-глобулы воды (дисперсная фаза) 3-оболочка Капли (глобулы) диспергированной воды имеют диаметр (dk) от 0,1 до 1000 мкм, и каждая из них окружена адсорбированной на поверхности глобул сольватной оболочкой – концентратом высокомолекулярных полярных веществ нефти (смолисто-асфальтовых веществ), называемых эмульгаторами. Наличие этого сольватного слоя толщиной σ создает как бы защитную «скорлупу» вокруг каждой глобулы воды, препятствующую слиянию (коалесценции) глобул даже при самопроизвольном столкновении. Интенсивность адсорбции эмульгаторов на поверхности глобул воды определяется тем, что дисперсная фаза (вода) при указанных выше размерах капель имеет огромную межфазную поверхность (десятки квадратных метров в литре нефти). На такой поверхности может адсорбироваться большое количество веществ, стабилизирующих эмульсию. Устойчивость эмульсий зависит от следующих факторов:

Чем меньше диаметр глобулы, тем медленнее будет глобула оседать в массе нефти и тем более устойчивым будет эмульсия. Согласно формуле Стокса скорость оседания частиц (ω0, м/с) в спокойной жидкости (Re<1) описывается формулой: dk – диаметр капли, м μ – динамическая вязкость нефти, Па·с. 3. Физико-химических свойств нефти и химического состава эмульгированнной воды. Методы разрушения водонефтяных эмульсий. Все существующие методы подразделяют на три группы – механические, термохимические и электрохимические. Общим для всех этих методов является стремление достичь максимальной скорости осаждения ω0 взаимодействием в той или иной степени на параметры, определяющие ее по формуле 1.

Деэмульгатор вводят в поток нефти в количестве 5-50 г/т нефти. Термохимический метод в чистом виде используют обычно на промыслах как метод обезвоживания нефти с большой глубиной обессоливания.

Для достижения глубокого обессоливания нефти электротермо-химический способ осуществляют в две или три ступени с противоточной подачей свежей воды (установки ЭЛОУ НПЗ). При смешении нефти с пресной водой создается искусственная эмульсия (но с низкой соленостью), которую затем разрушают. Число ступеней обессоливания нефти определяется содержанием солей в исходной нефти и устойчивостью эмульсии. После глубокой очистки на установках ЭЛОУ нефтеперерабатывающих заводов поддерживается содержание воды менее 0,1% мас., солей – менее 5 мг/л; такая нефть пригодна для переработки. 1.3. Требования, предъявляемые к нефти перед транспортом. Товарная нефть В соответствии с ГОСТР51858-2002 условное обозначение товарной нефти, поставляемой в магистральные нефтепроводы, состоит из четырех цифр: Класс нефти (по содержанию серы). Тип нефти (по плотности, а при поставке на экспорт – дополнительно по выходу фракций и массовых долей парафина). Группа нефти (по степени промысловой подготовки). Вид нефти (по содержанию сероводорода и легких меркаптанов). По этим признакам регламентированы следующие классификационные нормы: Класс нефти (по содержанию серы, % мас.):

|