Методические указания для самостоятельной работы для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии "Лаборант химического анализа"

Скачать 2.47 Mb. Скачать 2.47 Mb.

|

Вид нефти

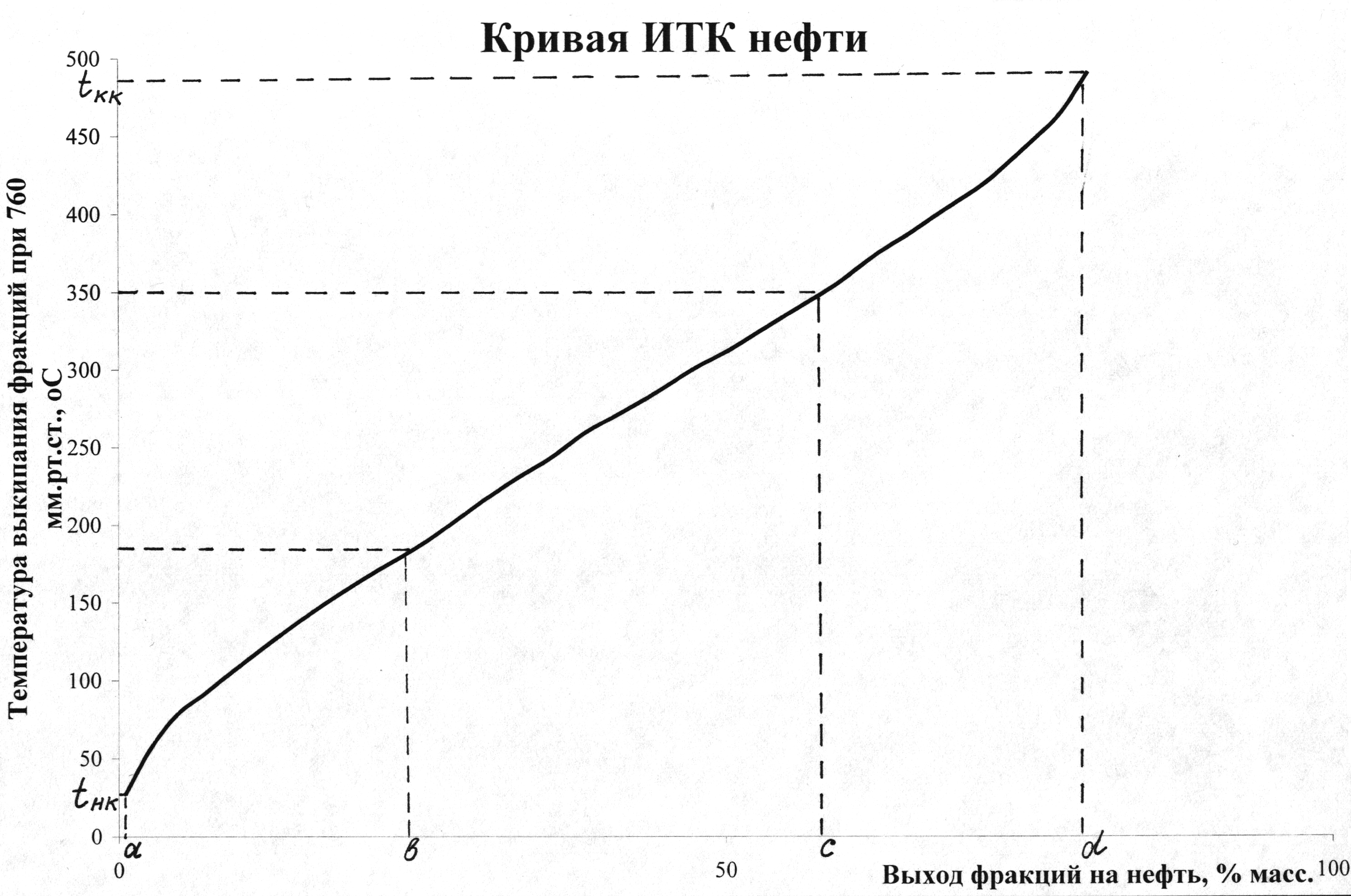

Тема 2. Фракционирование нефти. Определение потенциального выхода фракций Нефть и нефтепродукты представляют собой такую сложную смесь углеводородов и неуглеводородных соединений, что обычными методами перегонки их невозможно разделить на индивидуальные соединения. Как правило, нефти и нефтепродукты разделяют путем перегонки на отдельные части, каждая из которых является менее сложной смесью. Такие части принято называть фракциями или дистиллятами. Нефтяные фракции в отличии от индивидуальных соединений не имеют постоянной температуры кипения. Они выкипают в определенных интервалах температур, т.е. имеют температуру начала кипения (н.к.) и температуру конца кипения (к.к.). температура начала и конца кипения зависит от химического состава фракции. Например: бензиновая фракция – это фракция выкипающая в интервале (28-180)0С. Фракционный состав нефти и нефтепродуктов показывает содержание в них (в объемных или массовых процентах) различных фракций, выкипающих в определенных температурных пределах. Этот показатель имеет большое практическое значение. По фракционному составу нефти судят о том, какие нефтепродукты и в каких количествах можно из нее выделить. В основе всех методов определения фракционного состава нефти лежит дистилляция – тепловой процесс разделения сложной смеси углеводородов нефти на отдельные фракции с различными температурными интервалами кипения путем испарения нефти с последней дробной конденсацией образовавшихся паров. В зависимости от числа ступеней конденсации паров различают три варианта дистилляции нефти: 1. Простая дистилляция, когда образующиеся при испарении нефти пары полностью конденсируют, она в свою очередь подразделяется на: а) перегонка с постепенным испарением (ГОСТ 2177-85); б) перегонка с однократным испарением (ОИ), при котором при достижении заданной температуры в один прием (однократно) отделяют паровую фазу от жидкой. Выход (в % мас.) паровой фазы (долю отгона) определяют по формуле: е = Д / L 100, где Д- выход паровой фазы, % мас. L- количество сырья, % мас. Ни постепенным, ни тем более однократным испарением невозможно добиться четкого разделения нефтепродукта на узкие фракции, так как часть высококипящих компонентов переходит в дистиллят, а часть низкокипящих остается в жидкой фазе. Поэтому применяют перегонку с дефлегмацией и ректификацией. 2. Дистилляция с дефлегмацией, когда из образовавшихся при испарении нефти паров конденсируют часть высококипящих фракций, возвращая их в виде жидкой флегмы в кипящую нефть, а оставшиеся пары, обогащенные низкокипящими компонентами, полностью конденсируют. 3. Ректификация – дистилляция с многократно повторяющейся дефлегмацией паров и одновременным испарением низкокипящих компонентов из образующейся флегмы, чем достигают максимальной концентрации низкокипящих фракций в парах до их полной конденсации. Этот метод определения фракционного состава нефти стандартизирован (ГОСТ 11011-85) и выполняется в аппарате для ректификации нефти АРН-2 (аналогичный стандарт США – ASTMD-2892). При атмосферном давлении перегонку ведут до 220-2400С, после чего систему герметизируют и продолжают перегонку до 1,3 кПа (10 мм. рт. ст.) до 320-3400С, а затем давление понижают до 0,1-0,15 кПа и ведут до появления первых признаков термического разложения остатка. Полученные значения температур кипения отбираемых фракций и их выходов (в % мас.) представляют в виде таблицы или кривой и называют фракционным составом по ИТК (истинным температурам кипения). Кривая ИТК - линия, выражающая зависимость выхода дистиллятных фракций от температурного интервала (t кипения) их при перегонке с помощью ректификации. 2.1.Определение потенциального содержания дистиллятных продуктов перегонки нефти с помощью ИТК. При перегонке нефти в стандартных условиях на АРН-2 получают кривую ИТК (состав по ИТК), по которой можно установить выход любых фракций (бензиновых, керосиновых, дизельных и др.). Этот выход (в % мас.) принято называть потенциальным содержанием данной фракции в нефти (теоретическим выходом), а суммарный выход фракции до 3500С – потенциальным содержанием суммы светлых фракций в нефти ( В справочной литературе [10] содержатся данные по разгонке для нефтей в аппарате АРН-2. По этим данным можно построить кривую ИТК нефти и определить в ней потенциальное содержание фракций ( рис.2.1 ). Так для данной нефти: tнк - температура начала кипения нефти, о С; tк к - температура конца кипения нефти, о С; (о-в) – выход нестабильной бензиновой фракции; (а-в) – выход стабильной бензиновой фракции (н.к. – 1800С); (о-а) – выход газа;[ (о-с) – выход светлых фракций нефти; (100-с)% - выход мазута и нефти; (d-c)% - выход вакуумного дистиллята из нефти; (100-d)% - выход гудрона из нефти. На практике при перегонке нефти имеет значение не то, сколько светлых фракций выкипает в нефти при ее перегонке на АРН-2, а то, сколько светлых нефтепродуктов товарного качества можно получить из нефти при перегонке ее в промышленных условиях. В этом случае характеристикой нефти является потенциальное количество суммы светлых нефтепродуктов, которые можно получить из данной нефти ( Отношение  Рис.2.1. Кривая ИТК нефти2.2.Технологическая классификация нефти. Технологический индекс Предварительную оценку потенциальных возможностей нефтяного сырья можно осуществлять по комплексу показателей, входящих в технологическую классификацию нефти. В основу индексации нефти ( в соответствие с ГОСТ 38-01197-97) входят: содержание серы в нефти; потенциальное содержание фракций, выкипающих до 3500С; потенциальное содержание и качество базовых масел; содержание парафина в нефти. | |||||||||||