Методические указания фасции, клетчаточные пространства и флегмоны головы

Скачать 2.04 Mb. Скачать 2.04 Mb.

|

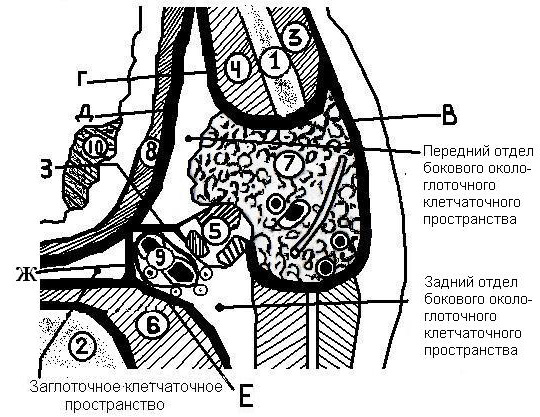

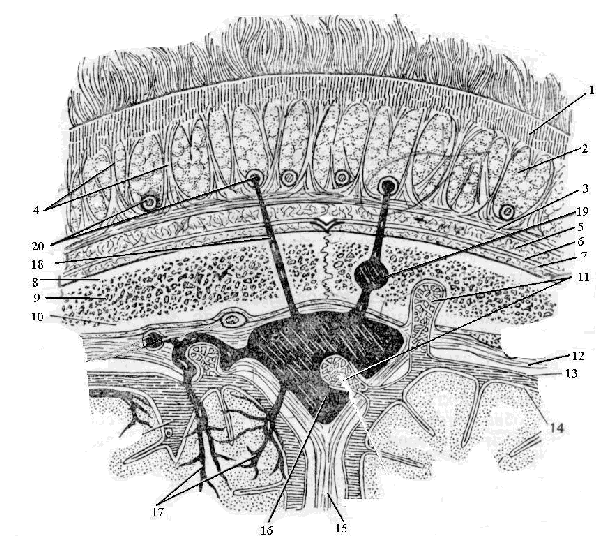

1 2 ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н. Бурденко КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ «ФАСЦИИ, КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ФЛЕГМОНЫ ГОЛОВЫ» УДК 611.91 + 611.93. 616.314:616.9Черных А.В., Витчинкин В.Г., Малеев Ю.В., Якушева Н.В. Фасции, клетчаточные пространства, флегмоны головы: Методические указания к практическим занятиям по оперативной хирургии и топографической анатомии / ФБГОУ ВО ВГМУ сост: А.В. Черных, В.Г. Витчинкин, Ю.В. Малеев,Н.В. Якушева - Воронеж: - 42с. Методические указания разработаны сотрудниками кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией на основе «Рабочей программы» по дисциплине «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» для специальностей /060101/ «Лечебное дело», /060103/ «Педиатрия», /060105/ «Стоматология». Указания содержат учебно-методический материал по фасциям, клетчаточным пространствам головы и принципам хирургического лечения флегмон, а также источники основной и дополнительной литературы. Предназначены для студентов, изучающих оперативную хирургии и топографическую анатомию. ПредисловиеТечение гнойных процессов головы, их локализация и распространение в значительной мере обусловливается особенностями топографо-анатомического строения фасциально-клетчаточных образований данной области. Знание фасций и клетчаточных пространств помогает практическому врачу предположить возможные пути распространения гнойных процессов, гематом и продвижения анестезирующих веществ при местном обезболивании, выбрать правильный доступ. Жировая ткань является анатомическим субстратом развития гнойника, а фасциальные листки могут быть существенным, а иногда и единственным препятствием на пути распространения воспалительного процесса. В последнее время участились случаи гнойно-воспалительных заболеваний в области лица и шеи (в том числе и одонтогенного происхождения) с тяжелым клиническим течением. Гнойно-воспалительный процесс может распространяться из первичного очага воспаления в соседние области, вовлекая лимфатические сосуды и узлы, жировую клетчатку, кровеносные сосуды с образованием в них тромбов и последующей эмболией (генерализация заболевания). Одонтогенная инфекция весьма вирулентна и имеет тенденцию к распространению не только по клетчаточным пространствам лица, но и шеи, а далее - в средостение. Для успешного лечения больных с данной патологией необходима углубленная топографо-анатомическая подготовка студентов, от которых требуется хорошая ориентировка в анатомических путях возможного распространения инфекционного процесса, умение своевременно, анатомически и косметически обоснованно, адекватно вскрыть и дренировать все формирующиеся гнойные очаги. Представленное пособие предназначено прежде всего для студентов стоматологического факультета. В нем систематизированы данные литературы о хирургической анатомии фасций и клетчаточных пространств головы с освещением их прикладного значения в вопросах диагностики соответствующих патологических процессов и осуществления рациональных методов их лечения. В описании фасций и клетчаточных пространств использовалась международная анатомическая номенклатура на латинском языке, что наиболее адаптировано к учебному процессу на факультете иностранных студентов. Заведующий кафедрой оперативной хирургиис топографической анатомией, д. м. н., профессор А.В. Черных. Фасции головы Фасции представляют собой листки соединительной ткани различной плотности, состоящие преимущественно из коллагеновых волокон с малым количеством клеток (фиброцитов). Они окружают отдельные мышцы, группы мышц, внутренние органы, образуют влагалища вокруг сосудисто-нервных пучков. Своими отрогами фасции прикрепляются к костям, образуя костно-фасциальные (костно-фиброзные) футляры. В функциональном отношении они являются мягким остовом, футляром для мышц, сосудов, нервов и внутренних органов. Пространства между фасциями, между фасциями и органами заполнены рыхлой жировой клетчаткой - клетчаточные пространства и щели - по которым легко распространяются флегмоны и гематомы. Различают три вида фасций: поверхностную, собственную и висцеральную. I. Поверхностная фасция (fascia superficialis, подкожная фасция) на лице имеет вид нежной, рыхлой пластинки. Она расположена в подкожной клетчатке, образует футляры для мимических мышц и поверхностных сосудов, нервов, лимфатических сосудов и узлов. Внизу она переходит в поверхностную фасцию шеи. В лобно-теменно-затылочной области она образует футляры для лобной и затылочной мышц, сливается с апоневротическим шлемом и в виде тонкой пластинки опускается в подкожную клетчатку височной области (рис. I - А), формируя слабо выраженные влагалища для подкожных сосудов и нервов. II. Собственная фасция (fascia propria) в области головы так же, как и в других областях, представлена более плотной пластинкой. Она прикрепляется к костям черепа и образует костно-фасциальные вместилища для мышц, сосудов и нервов. Отделы собственной фасции носят названия соответственно областям, в которых они проходят, или мышцам, которые они покрывают. Различают следующие листки собственной фасции. Височнаяфасция, fascia temporalis (рис. I - Б) представляет собой довольно плотную блестящую пластинку, вследствие чего ее называют также височным апоневрозом. Она покрывает снаружи височную мышцу и берет начало от надкостницы теменной кости у верхней границы области (верхняя височная линия). На 2-4 см выше скуловой дуги височная фасция расщепляется на два листка - поверхностный и глубокий, один из которых прикрепляется к наружной, а другой – к внутренней поверхности скуловой дуги. 2. Околоушно-жевательная фасция, fascia parotideomasseterica (рис. I – В; II - В) покрывает снаружи жевательную мышцу и, расщепляясь, образует капсулу околоушной железы, которая наиболее выражена в местах, где к ней прилежат футляры мышц. Вверху фасция прикрепляется к скуловой дуге, внизу – к наружной поверхности угла и тела нижней челюсти. По заднему краю ветви нижней челюсти она прочно срастается с надкостницей. С переднего края жевательной мышцы околоушно-жевательная фасция переходит в фасциальный футляр жирового тела щеки (Биша) – corpus adiposum buccae (Bichat). По ходу выводного протока околоушной слюнной железы (Стенонова протока) околоушно-жевательная фасция утолщается, образуя тяж Рише. 3. Межкрыловидная фасция, fascia interpterigoidea (рис. I – Г; II - Г) покрывает изнутри латеральную и снаружи - медиальную крыловидную мышцы. Прикрепляется вверху к наружному основанию черепа по линии от ости клиновидной кости до основания крыловидного отростка и к его наружной пластинке, а внизу – к внутренней поверхности угла нижней челюсти и к надкостнице заднего края ее ветви. Межкрыловидная фасция спереди, ниже крыловидного отростка, срастается с щечно-глоточной (висцеральной) фасцией, которая в свою очередь прикрепляется к заднему краю внутренней косой линии нижней челюсти. Межкрыловидная фасция разделяет язычный нерв, расположенный между ее листками или кнутри от нее, и нижний луночковый нерв (n. alveolaris inf.), расположенный от нее кнаружи. Этим объясняется то, что при мандибулярной анестезии у нижнечелюстного отверстия обезболивается только нижний луночковый нерв, а язычный сохраняет свою проводимость. Предпозвоночная фасция, fascia prevertebralis (рис. II - Е) покрывает спереди длинные мышцы головы и шеи. Она начинается у основания черепа, сбоку прикрепляется к поперечным отросткам шейных позвонков, внизу доходит до IV грудного позвонка, образует вместе с позвоночником костно-фасциальный футляр для предпозвоночных мышц. III. Висцеральная фасция в области головы окружает сзади и с боков глотку и носит название окологлоточной (рис. I – Д; II - Д). Вверху она прикрепляется вместе с глоткой к основанию черепа. Внизу переходит в околопищеводную фасцию. Кпереди она переходит в щечно-глоточную фасцию, покрывающую щечную мышцу. От заднелатеральных отделов окологлоточной фасции к предпозвоночной отходят справа и слева глоточно-позвоночные отроги (рис. II - Ж), отделяющие клетчатку, расположенную позади глотки, от клетчатки, находящейся сбоку от глотки. Эти отроги идут от основания черепа вниз, дополнительно фиксируя глотку. От шиловидного отростка, трех мышц, отходящих от него (шило-глоточной, шило-язычной и шило-подъязычной и их фасциальных футляров – пучок Риолана) к окологлоточной фасции идет отрог, называющийся глоточно-шиловидным (рис. II - З) или шило-диафрагмой. Этот отрог тянется от основания черепа до уровня шиловидного отростка и разделяет боковое окологлоточное клетчаточное пространство на передний и задний отделы (рис. II).  Р   исунок I. Фронтальный распил лицевого отдела черепа. исунок I. Фронтальный распил лицевого отдела черепа.1 – кости основания черепа, 2 – скуловая дуга, 3 – ветвь нижней челюсти, 4 – височная мышца, 5 – жевательная мышца, 6 – латеральная крыловидная мышца, 7 – медиальная крыловидная мышца, 8 – мышцы языка, 9 – глотка, 10 – поднижнечелюстная слюнная железа. А – поверхностная фасция, Б – височная фасция, В – околоушно-жевательная фасция, Г – межкрыловидная фасция, Д – окологлоточная фасция.  Рисунок I I. Горизонтальный распил лицевого отдела черепа. 1 – ветвь нижней челюсти, 2 – тело второго шейного позвонка, 3 – жевательная мышца, 4 – медиальная крыловидная мышца, 5 – шиловидный отросток и мышечный пучок (пучок Риолана), 6 – предпозвоночные мышцы, 7 – околоушная слюнная железа, 8 – глотка, 9 – сосудисто-нервный пучок (внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий, языкоглоточный, подъязычный, добавочный нервы, верхний узел симпатического ствола), 10 – небная миндалина. В – околоушно-жевательная фасция, Г – межкрыловидная фасция, Д – окологлоточная фасция, Е – предпозвоночная фасция, Ж – глоточно-позвоночный отрог фасции, З – шилоглоточный отрог фасции (шило-диафрагма). Понятие о фасциальных узлах, виды фасциальных и межфасциальных вместилищ. ФАСЦИАЛЬНЫЕ УЗЛЫ – места соединения нескольких фасциальных листков, прикрепленных непосредственно к костной основе или посредством связок, сухожилий и являющихся, благодаря их прикреплению к костям, стержневыми в мягком остове области. В образовании фасциального узла также принимают участие мышцы, фасциальные влагалища сосудов, нервов, органов и сами органы. По входящим в фасциальные узлы компонентам их можно разделить на три типа. 1. Апоневротический тип, когда узел составляют фасции с мышцами, действующими в различных направлениях. 2. Фасциально-мышечно-клетчаточный тип узла образуется фасциями, мышцами и клетчаткой. 3. Смешанный тип узла состоит из апоневротической и фасциально-мышечно-клетчаточной части. Каждый узел имеет определенную форму и размеры. Являясь органичной частью мягкого остова, фасциальные узлы дополняют костный скелет, выполняют опорную функцию, несут барьерную роль, обеспечивают тонус фасциальной системы, создают взаимосвязь между анатомическими элементами узла. При незнании топографической анатомии фасциальных узлов вскрытие гнойников может не отграничить процесс, а, наоборот, инфицировать незатронутые процессом ткани, если при вскрытии в узле будет нарушена целостность фасциальных листков, близко расположенных друг к другу, но не имеющих отношения к данному гнойнику. Нарушение места фиксации узла к костной основе лишит органы опоры и нарушит их анатомо-физиологическое положение, что незамедлительно отразится и на их функции. ФАСЦИАЛЬНОЕ ЛОЖЕ – вместилище для группы мышц, образованное собственной фасцией, ее межмышечными и глубокими пластинками. КОСТНО-ФИБРОЗНОЕ ЛОЖЕ – фасциальное ложе, в образовании которого принимает участие, кроме собственной фасции и ее отрогов, надкостница кости. ФАСЦИАЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩЕ – вместилище для мышцы (МЫШЕЧНОЕ ВЛАГАЛИЩЕ), сухожилия (СУХОЖИЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩЕ), сосудисто-нервного пучка (СОСУДИСТОЕ ВЛАГАЛИЩЕ), образованное одной или несколькими фасциями. КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО – объемное скопление клетчатки между фасциями одной или соседних областей. КЛЕТЧАТОЧНАЯ ЩЕЛЬ – вытянутый в одном направлении или плоский промежуток между фасциями соседних мышц, содержащий рыхлую клетчатку. СОСУДИСТО-НЕРВНЫЙ ПУЧОК – совокупность магистральной артерии, одной или нескольких сопутствующих вен, лимфатических сосудов, нерва, имеющих единую топографию, окруженных общим фасциальным влагалищем и кровоснабжающих, иннервирующих, как правило, одну и ту же область или орган. Абсцессы и флегмоны головы. Основные принципы оперативных вмешательств. АБСЦЕССОМ называется ограниченное гнойное расплавление клетчатки. ФЛЕГМОНА представляет собой разлитое гнойное воспаление клетчатки. Распространение флегмоны ограничивается фасциями, образующими данное клетчаточное пространство (клетчаточную щель). Дальнейшее распространение флегмоны происходит по путям, соединяющим одно клетчаточное пространство с другим. На лице чаще всего возникают ОДОНТОГЕННЫЕ ФЛЕГМОНЫ, которые первоначально локализуются в жевательном клетчаточном пространстве, в клетчатке области клыковой ямки или в клетчатке дна полости рта. АДЕНОФЛЕГМОНЫ (осложнения гнойных лимфаденитов) чаще всего возникают у детей 3-10 лет. Они могут локализоваться в заглоточном клетчаточном пространстве (заглоточный абсцесс) или в переднем отделе бокового окологлоточного клетчаточного пространства как осложнение ангин или хронических тонзиллитов. Реже они возникают в задиафрагмальном клетчаточном пространстве при инфицированных ранах или воспалительных процессах мозгового и лицевого отделов головы, откуда инфекция распространяется по лимфатическим сосудам в находящиеся здесь регионарные лимфатические узлы. Первичные флегмоны височной области и жирового тела щеки (Биша) могут возникать как осложнение травматических повреждений. Воспалительный процесс может переходить на клетчатку этих областей также из соседних клетчаточных пространств. Первичные флегмоны и абсцессы шеи обычно являются осложнением гнойных лимфаденитов, однако нередко они имеют одонтогенное происхождение и локализуются в клетчаточных пространствах шеи вследствие распространения воспалительных процессов лица на область шеи. Эти флегмоны чаще всего распространяются в поднижнечелюстное клетчаточное пространство, а по клетчатке основного сосудисто-нервного пучка медиального треугольника шеи или по околоорганной клетчатке могут доходить до клетчатки средостения, воспаление которого называется МЕДИАСТИНИТОМ (Avenzor). Целью оперативного вмешательства при абсцессах и флегмонах является вскрытие клетчаточного пространства, в котором локализуется гнойный процесс, удаление гноя и некротизированных тканей и достаточно широкое дренирование гнойной полости. При распространении воспалительного процесса в соседние или отдаленные клетчаточные пространства все они должны быть также вскрыты и дренированы. При этом большое внимание уделяется профилактике проникновения крови и гноя в дыхательные пути. На лице разрезы надо производить по строгим показаниям, когда операция со стороны полости рта не обеспечивает полностью адекватного дренирования клетчаточного пространства или невозможна из-за сопутствующего тризма мышц. При этом необходимо учитывать топографию ветвей лицевого нерва, протока околоушной железы, других нервов и сосудов, повреждение которых недопустимо, а также расположение линий Лангера - с учетом косметических требований разрезы следует проводить по возможности параллельно им. Клетчаточные пространства, абсцессы и флегмоны мозгового отдела головы Мягкие ткани свода черепа имеют различное строение в лобно-теменно-затылочной, височной области и области сосцевидного отростка. КЛЕТЧАТКА ЛОБНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНОЙ ОБЛАСТИ (regio frontoparietooccipitalis) (рис. III). Подкожная клетчатка (рис. III - 2) области имеет ячеистое строение. Она пронизана большим количеством фиброзных перемычек (производные поверхностной фасции), прочно соединяющих дерму с сухожильным шлемом, вследствие чего жировая ткань как бы втиснута в эти ячейки (строение по типу пчелиных сот). Указанные перемычки представляют собой производное поверхностной фасции (дериват). Она образует футляры для лобной и затылочной мышц и сливается с апоневротическим шлемом. Собственная фасция области имеет характер очень прочного апоневроза, покрывающего голову в виде сухожильного шлема (galea aponeurotica) (рис. III - 3). У боковых границ области по верхней височной линии теменных костей сухожильный шлем, постепенно истончаясь, прикрепляется к надкостнице. Прикрепление сухожильного шлема к кости ограничивает возможность распространения воспалительных процессов и гематом на соседние области. Артерии и вены, находящиеся в данном слое (рис. III - 20), прочно связаны с фиброзными перемычками и сухожильным шлемом, что препятствует их спадению (сосуды зияют при разрезе) и приводит к обильному кровотечению при повреждении. Кожа, подкожная клетчатка и сухожильный шлем представляют собой целостное анатомическое образование, называемое скальпом. Именно поэтому первичная хирургическая обработка (ПХО) ран данной области выполняется по типу некроэктомий, так как кожа относительно нижележащих слоев смещается плохо, края раны сопоставляются под значительным натяжением.  1 2 |