Учебно-методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов по теме «Электрические измерения». Методическое пособие по теме_ _Электрические измерения_. Методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов по теме Электрические измерения Для специальности 2022

Скачать 1.96 Mb. Скачать 1.96 Mb.

|

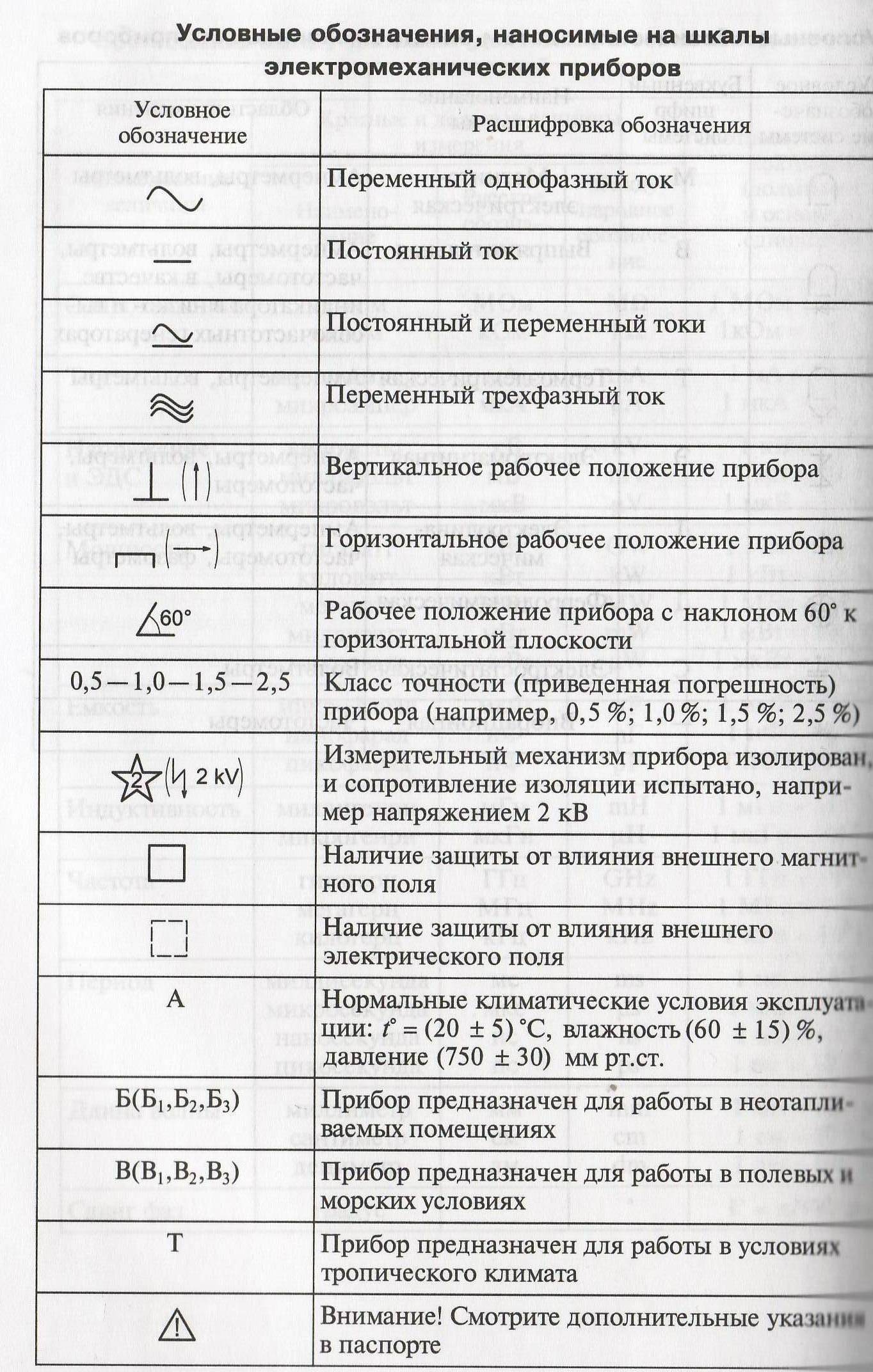

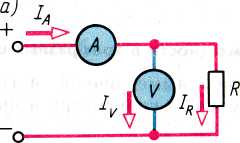

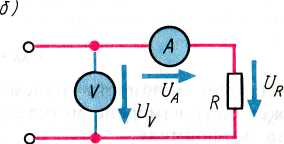

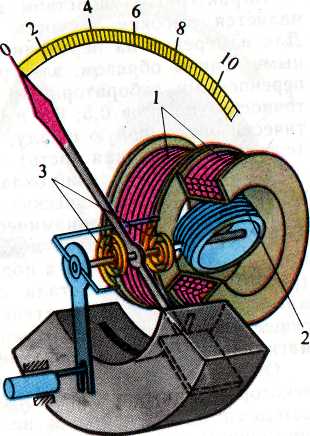

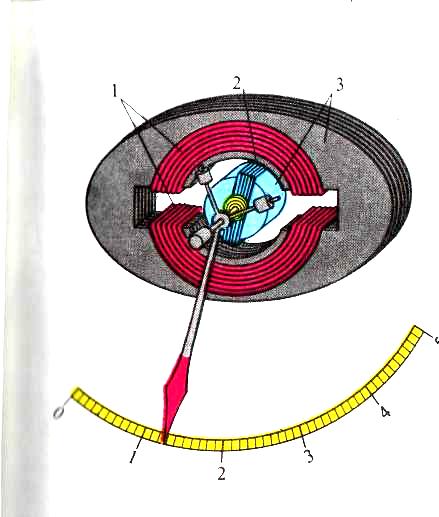

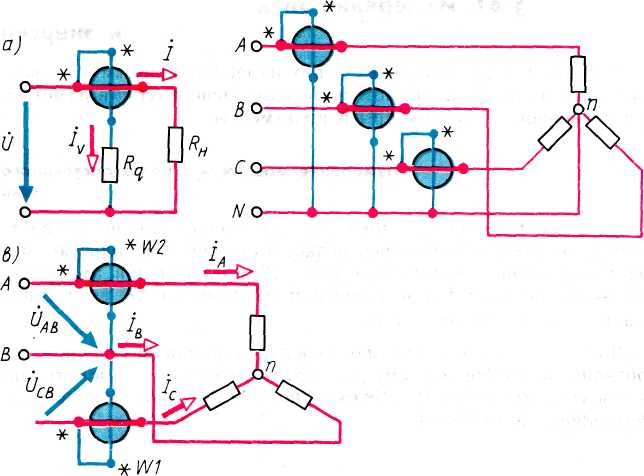

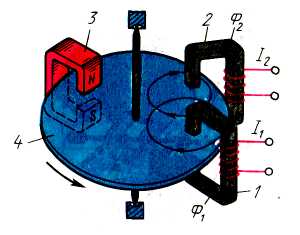

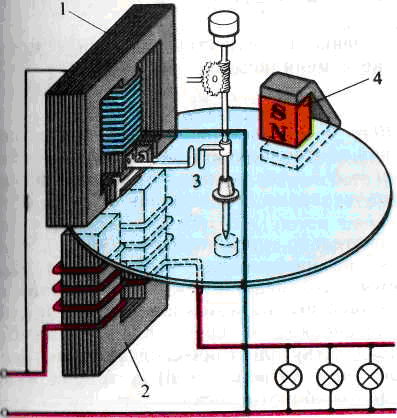

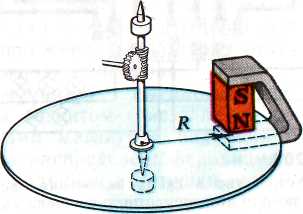

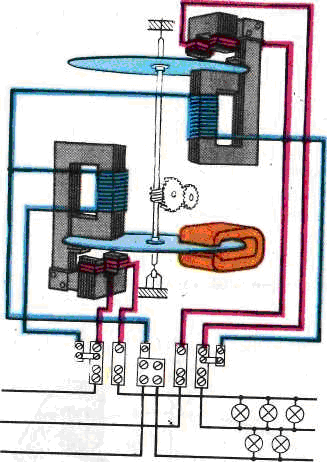

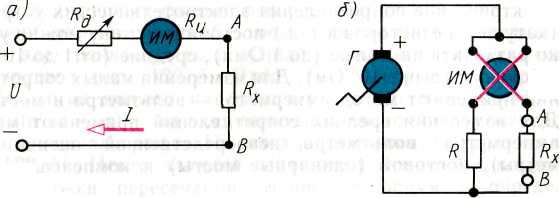

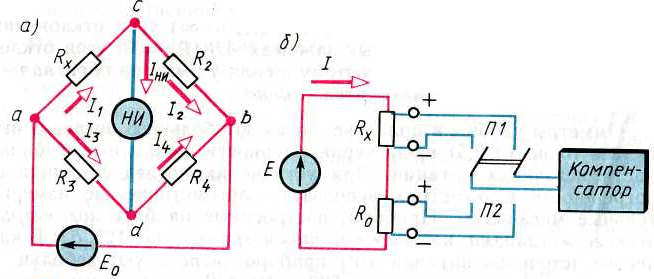

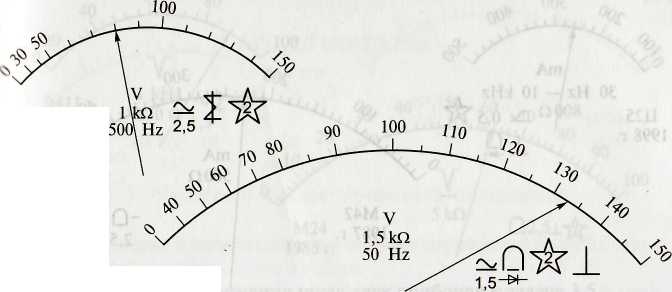

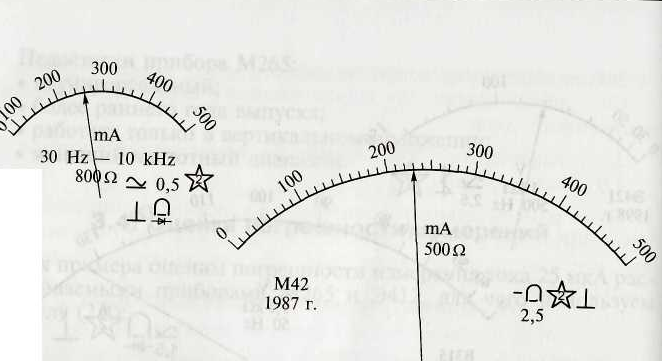

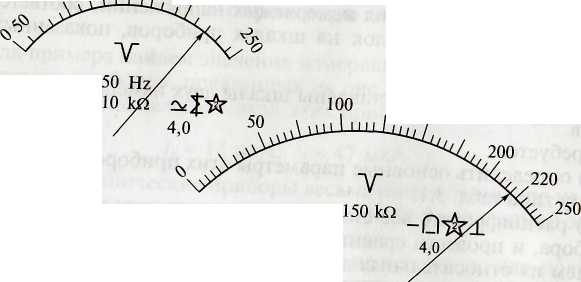

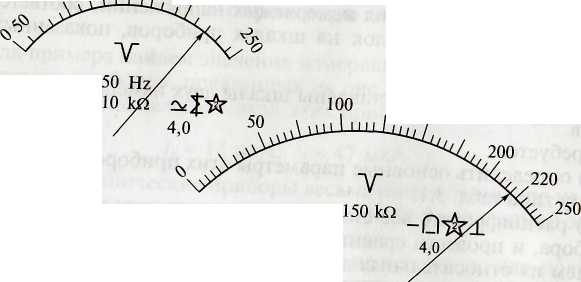

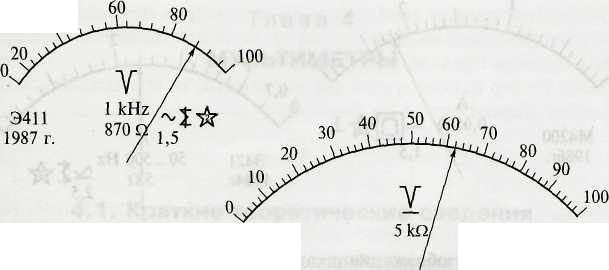

>>Измерение постоянного и переменного напряжения При измерении эдс и напряжения на каком-либо участке электрической цепи измеритель напряжения включают параллельно этому участку. При измерениях постоянных напряжений в диапазоне 1 - 1000 мкВ используют цифровые микровольтметры и компенсаторы постоянного тока. Значение напряжений от десятков милливольт до сотен вольт измеряют приборами магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической систем, электронными аналоговыми и цифровыми вольтметрами с использованием делителей напряжения и добавочных резисторов. Схема включения вольтметра с добавочными резисторами Rд приведена на рис. 3.8,б. Сопротивление их определяется из условия Rд1,2 = Rv (n1,2 – 1), где Rv – внутреннее сопротивление вольтметра; n1,2 = U1,2/Umv – масштабный коэффициент. Для измерения постоянных напряжений до нескольких киловольт применяют в основном электростатические вольтметры, реже приборы других систем с делителями напряжения. Малые переменные напряжения (до единиц вольт) измеряют с помощью приборов выпрямительной системы, аналоговыми и цифровыми электронными вольтметрами. Для измерения переменных напряжений от единиц до сотен вольт в диапазоне частот до десятков килогерц используют приборы электромагнитной, электродинамической и выпрямительных систем. В диапазоне частот до десятков мегагерц напряжение измеряют приборами электростатической и термоэлектрической систем, цифровыми вольтметрами. Большие значения переменных напряжений (свыше киловольта) измеряют теми же приборами, но с применением измерительных трансформаторов напряжения. Последние кроме преобразования переменного напряжения обеспечивают изоляцию вторичной цепи от первичной, находящейся под высоким напряжением. ЗАПОМНИТЕ При подключении вольтметра с внутренним сопротивлением Rv к участку электрической цепи изменяется ее режим работы. В этом случае возникает методическая погрешность измерения напряжения δv = - 1/ (1 + Rv/Rвх V), где Rвх V – входное относительно зажимов вольтметра сопротивление цепи. Чем больше внутреннее сопротивление вольтметра, тем меньше погрешность измерения. 3.3.3. Измерение электрической мощности Мощность в электрических цепях измеряют прямым и косвенным способами. При прямом измерении используют ваттметры, варметры, а при косвенном — амперметры и вольтметры. Измерение мощности в цепях постоянного тока В цепях постоянного тока для измерения мощности ваттметр применяют относительно редко, в основном используют метод амперметра — вольтметра (рис. 3.10.). Определив амперметром значение тока I и вольтметром напряжение U,вычисляют мощность по формуле Р = UI. Для уменьшения погрешности из-за влияния внутренних сопротивлений приборов схему рис. 3.10,а следует использовать при малом сопротивлении R,а схему рис. 3.10,6 — при большом сопротивлении Rнагрузки. Измерение мощности в цепях переменного тока Полную мощность S приемника измеряют, как правило, методом амперметра-вольтметра:S=UI, где Uи I - действующие значения напряжения и тока.   Рис.3.10. Схемы измерения мощности методом амперметра-вольтметра Активную мощность приемников Р = UIcosφ измеряют с помощью ваттметров на основе электродинамического (рис.3.11.) или ферродинамического измерительного механизма (рис.3.12.).  Рис.3.11. Электродинамический измерительный механизм: 1, 2 – катушки, 3 – пружины  Рис.3.12. Ферродинамический измерительный механизм: 1,2 – катушки, 3 – магнитопровод Электродинамические механизмыоснованы на принципе взаимодействия проводников с токами: два проводника с противоположно направленными токами взаимно отталкиваются, с одинаково направленными токами — притягиваются. В основном, измерительный механизм этой системы (рис.3.11) состоит из неподвижной 1 и подвижной 2 катушек, с токами IниIп. Ток в подвижную катушку Iп подводится через две растяжки или через спиральные пружины 3, которые вместе с тем служат для создания противодействующего момента. Катушки прибора могут быть без стального сердечника или со стальным сердечником и, хотя электродинамический принцип используется в обоих типах приборов, тем не менее, электродинамическими принято называть приборы первого типа, а ферродинамическими — приборы второго типа. Сила, создаваемая взаимодействием токов двух катушек прибора, пропорциональна произведению этих токов. Кроме того, эта сила зависит от тельного положения катушек, изменяющегося по мере перемещения подвижной катушки. Последняя зависимость выражается как пропорциональность изменению взаимной индуктивности ∆М при перемещении подвижной катушки на ∆α т. е. При одновременном изменении направления тока в обеих катушках направление вращающего момента не изменяется. Следовательно, как электродинамические, так и ферродинамические механизмы пригодны для переменного и постоянного токов. В механизмах без сердечника собственное магнитное поле слабо, так как оно создается в неферромагнитной среде. По этой же причине для получения точного вращающего момента катушки механизма должны иметь значительное число витков; но из-за большого числа витков сопротивление катушек сравнительно велико, что обусловливает относительно большое собственное потребление энергии такими механизмами. Для защиты от внешних магнитных влияний современные электродинамические механизмы помещают внутри двойного экрана из ферромагнитного материала пермаллоя. Внешние магнитные поля не проникают в экранированный механизм, так как замыкаются через экраны. Характерным свойством электродинамических приборов (без сердечников) является высокая точность из-за отсутствия ферромагнетиков в механизме. Для измерений на переменном токе эти приборы можно считать наиболее точными. Таким образом, электродинамические приборы служат главным образом переносными лабораторными приборами (в особенности ваттметрами) высокой точности (классов 0,5; 0,2 и 0,1). Электродинамические ваттметры имеют практически равномерную шкалу, а у амперметров и вольтметров она неравномерна (сжата ее начальная часть). Из-за плохих условий охлаждения и значительного собственного потребления энергии электродинамические механизмы не должны сильно перегружаться. Приборы электродинамической системы из-за сложности изготовления дороги. В ферродинамических механизмах неподвижная катушка 1снабжена стальным магнитопроводом 3,а подвижная катушка 2 охватывает стальной сердечник (рис. 3.12). Наличие стали создает в этих механизмах сильное собственное магнитное поле, следовательно, и больший вращающий момент, что позволяет существенно снизить собственное потребление энергии механизмами. Внешние магнитные поля на их показания практически не влияют. Отрицательным последствием применения стального сердечника является некоторое понижение точности из-за дополнительных погрешностей, вызываемых потерями в сердечнике и нелинейностью кривой намагничивания стали. При постоянном токе гистерезис вызывает разницу в показаниях при возрастании и убывании измеряемой величины. Наличие стали ограничивает частотный диапазон приборов (верхний предел примерно 500 Гц). Ферродинамические приборы изготовляют щитовыми и переносными для работы на переменном токе. Кроме того, ферродинамические механизмы применяют в самопишущих приборах, в которых требуются большие вращающие моменты.  Измерение активной мощности ваттметром в однофазных цепях производят по схеме рис. 3.13. Токовую обмотку включают в цепь последовательно с приемником Rн(т. е. в цепь тока I), а обмотку напряжения — параллельно приемнику Rн на напряжение U. Измерение активной мощности ваттметром в однофазных цепях производят по схеме рис. 3.13. Токовую обмотку включают в цепь последовательно с приемником Rн(т. е. в цепь тока I), а обмотку напряжения — параллельно приемнику Rн на напряжение U.Рис. 3.13. Схема включения ваттметра Реактивную мощность Q= UIsinφ в однофазных цепях измеряют только в лабораториях при проведении каких-либо исследований включением варметров по специальным схемам. 3.3.4. Индукционный механизм и приборы измерения электрической энергии Индукционный механизм (рис. 3.14.) состоит из двух неподвижных магнитопроводов 1 и 2 с обмотками и подвижного алюминиевого диска 4, укрепленного на оси.  Рис.3.14.Индукционный механизм 1, 2- магнитопроводы с обмотками, 3- магнит, 4-подвижный алюминиевый диск Магнитные потоки Ф1 и Ф2, создаваемые синусоидальными токами I1 и I2 и пронизывающие диск, смещены в пространстве. При этих условиях в диске образуется бегущее магнитное поле, под влиянием которого диск приходит во вращение. Магнит 3 служит для создания тормозного элемента. Среднее значение вращающего элемента Измерительные приборы на базе индукционных механизмов используют главным образом в качестве однофазных и трехфазных счетчиков энергии переменного тока. Счетчики имеют классы точности: 1,0; 2.0 и 2,5. Промышленность выпускает однофазные счетчики электроэнергии на токи 5 и 10 А и напряжения 127 и 220 В; трехфазные счетчики на токи до 50А и напряжения 127, 220 и 380 В для непосредственного включения и до 2000 А и 35 кВ для включения через измерительные трансформаторы.  Рис. 3.15.Устройство индукционного счетчика: 1,2— электромагниты, 3 — диск, 4 — постоянный магнит  Рис.3.16. Диск и тормозной магнит счётчика  Рис.3.17. Схема включения трехфазного двухэлементного счетчика 3.3.5. Сравнительный анализ приборов с измерительными механизмами различных систем По полученным в разделах 3.1 и 3.2 характеристикам проведем сравнительный анализ рассматриваемых приборов с указанием их достоинств и недостатков. Приведем критерии, используемые при сравнительном анализе измерительных приборов: ● класс точности ( чем меньше γпр, тем прибор лучше); ● внутренне сопротивление ( чем меньше rA, тем лучше амперметр, чем больше rV, тем лучше вольтметр); ● чувствительность ( чем больше S, тем прибор лучше); ● падение напряжения на амперметре ( чем меньше Ua, тем прибор лучше) либо потребляемый вольтметром ток (чем меньше Iv, тем прибор лучше); ● потребляемая приором мощность ( чем меньше Р, тем прибор лучше); ● диапазон измерения параметра (чем он больше, тем прибор лучше); ● частотный диапазон (чем он больше, тем прибор лучше); ● вид шкалы (лучше прибор с равномерной шкалой); ● наличие защиты от внешних магнитных полей ( прибор лучше при наличии такой защиты); ● год выпуска (чем прибор новее, тем он лучше); ● рабочее положение (лучше прибор, работающий в любом положении); ● по роду тока (лучше прибор универсальный). На основании приведенных критериев сравним рассматриваемые приборы М265 и Э412. Преимущества прибора М265: ● равномерная шкала; ● наличие защиты от влияния внешних магнитных полей; ● меньшая γпр; ● меньшее внутреннее сопротивление; ● меньшее падение напряжения; ● меньшая потребляемая мощность; ● более широкий диапазон измерения. Недостатки прибора М265: ● неуниверсальный; ● более раннего года выпуска; ● работает только в вертикальном положении; ● меньший частотный диапазон. А. Оценка погрешностей измерений) Для примера найдём погрешности измерения тока 25 мкА рассматриваемыми приборами М265 и Э412, для чего используем формулу (2.4): γд1= 1,5%●50 мкА/25 мкА = 3%; γд2= 4,0% ●50 мкА/25 мкА = 8%. Б. Определение значения измеряемого параметра) Для примера найдем значения измеряемого тока по положениям стрелок приборов, показанных на рис.3.1., для чего используем данные о цену деления шкал этих приборов из таб.3.1.: I1 = 17 мкА; I2 = 47 мкА. Электромеханические приборы весьма разнообразны по назначению, конструкции, принципу преобразования подводимой энергии и метрологическим характеристикам. Специальную систему маркировки, необходимую для получения достаточной информации об измерительном приборе, устанавливает ГОСТ 1845 – 59. Расшифровка условных обозначений, наносимых на шкалах приборов, приведена в приложении . 3.3.6. Измерение параметров электрических цепей Сопротивление R,емкость С, индуктивность Lизмеряют методами прямого и косвенного измерений. Измерение электрического сопротивления постоянному току ◄ Электрические сопротивления электротехнических устройств (катушек, резисторов и т.д.) постоянному току можно условно разделить на малые (до 1 Ома), средние (от 1 до 105 Ом) и большие (выше 105 Ом). Для измерения малых сопротивлений применяют метод амперметра — вольтметра и мостовой. Для измерения средних сопротивлений применяют методы амперметра — вольтметра, непосредственной оценки (омметры), мостовой (одинарные мосты) и компенсационный. Для измерения больших сопротивлений используют метод непосредственной оценки, реализуемой мегомметрами. Метод амперметра — вольтметра (см. рис. 3.10.) является наиболее простым для измерения малых и средних сопротивлений R. Схему рис. 3.10,а рекомендуется применять при измерении малых сопротивлений, так как в этом случае ток IА ≈ IRввиду того, что вольтметр обладает гораздо большим сопротивлением по сравнению с Rи поэтому справедливо равенство Iv « IR. Схему рис.3.10,б лучше применять при измерении средних сопротивлений, так как в этом случае напряжение Uv ≈ URввиду того, что амперметр имеет внутреннее сопротивление гораздо меньше сопротивления R. И змеряемое сопротивление находят из соотношения Недостатком этого метода является наличие погрешности, возникающей из-за внутренних сопротивлений измерительных приборов. Погрешность не превысит 1%, если для схемы рис. 3.10,а выбрать вольтметр с сопротивлением Rv> 100 R, а для схемы рис. 3.10,б — амперметр с сопротивлением RA < 100 R. Метод непосредственной оценки реализуется с помощью омметра, схема которого приведена на рис. 3.18,а. Он состоит из магнитоэлектрического измерительного механизма ИМ, шкала которого проградуирована в Омах, источника питания напряжением U, добавочного резистора Rd. Прибор имеет выходные зажимы АВ,к которым присоединяют измеряемое сопротивление Rx. Ток в цепи измерителя I = U/(Rд + Rи + Rx),где Rд, Rи и Rx — сопротивления соответственно добавочного резистора, измерителя и измеряемого объекта. Угол отклонения стрелки прибора определяется выражением где S1 – чувствительность измерения по току. ЗАПОМНИТЕ При разомкнутых зажимах АВ (Rx = ∞) угол отклонения α= 0, при закороченных зажимах АВ (Rx =0) угол отклонения максимальный, поэтому шкала у омметра обратная — нулевая отметка находится справа. Омметры удобны в использовании, но имеют большую погрешность (класс точности 2,5) из-за неравномерности шкалы и нестабильности источника питания. Для устранения последней причины погрешности в омметрах используют логометрические измерительные механизмы. Приборы, построенные на базе логометрического механизма, называют мегаомметрами (рис. 3.18,б). В качестве источника питания этих приборов используют небольшие генераторы Гс напряжением 500 и 1000 В, приводимые в действие вручную. Они служат в основном для измерения больших сопротивлений, например сопротивления изоляции. Для измерения сопротивлений свыше 109 Ом используют электронные при-боры, называемые тераомметрами. Широко применяют для измерения сопротивлений мостовой метод. Устройства, реализующие этот метод измерения, называются измерительными мостами. Одинарный (четырехплечий) мост (рис. 3.18,а) содержит четыре плеча и две диагонали. В одно плечо моста включают измеряемое сопротивление Rх,а три остальных плеча образованы резисторами с сопротивлениями R2, R3 и R4. В одну диагональ моста (между зажимами аи б)включают источник питания с эдс Е0,а в другую (зажимы cud)— нулевой индикатор НИ, выполняющий функции указателя равновесия тоста. Когда потенциалы узлов си dравны, ток в индикаторе Iни = 0, мост находится в состоянии равновесия (признаком равновесия моста является нулевое отклонение указателя НИ).При этом справедливы следующие соотношения:I1 = I2; I3 = I4; RxI1 = R3I3 или R2I2 = R4I4. Разделив почленно два последних уравнения друг на друга и учтя равенство токов, получим Rx/R2 = R3R4, или RxR4 =R2R3 ЗАПОМНИТЕ Произведения сопротивлений элементов, включенных в противоположные плечи уравновешенного моста, равны между собой. Из последнего выражения вычисляют искомое сопротивление Rx: Плечо R2 называют плечом сравнения, а плечи R3 и R4 — плечами отношения. ◄ Одинарный мост служит для измерения только средних сопротивлений. Малые и большие сопротивления им измерять не рекомендуется. Нижний предел (единицы Ом) измерения мостом ограничен влиянием сопротивлений соединительных проводов и переходных контактов, которые неизбежно оказываются включенными в плечо аспоследовательно с измеряемым объектом Rx.Верхний предел (105Ом) измерения мостом ограничен шунтирующим действием токов утечки. Для измерения сопротивления с повышенной точностью используют компенсационный метод. На рис. 3.19,б приведена схема измерительной цепи, включающая компенсаторы постоянного тока, переключатель на две позиции (П1и П2),образцовый резистор R0, источник питания Еи объект с измеряемым сопротивлением Rx. Измерив падение напряжения на Rxи Ro при двух положениях переключателя, определяют URo=RoI и URx=RxI.Искомое значение сопротивления Rxнаходят из выражения  Рис. 3.18 Схемы включения приборов для измерения сопротивлений а) омметра; б) мегаомметра  Рис. 3.19 Схема измерительной цепи а) с одинарным мостом; б) с компенсатором 3.4. Задачи для самостоятельного решения. 3.4.1.На рисунке представлены шкалы двух измерительных приборов. Требуется: 1) определить основные параметры этих приборов и заполнить форму типа табл. 3.1.; 2) расшифровать все символы, нанесенные на шкале каждого прибора, и провести сравнительный анализ этих приборов с указанием их относительных достоинств и недостатков; 3) рассчитать погрешность измерения γд напряжения, равного 80 В, обоими приборами; 4) определить значения измеряемых напряжений, соответствующих положениям стрелок на шкалах приборов, показанных на рисунке.  Изображения шкал двух приборов к задаче 3.4.1. 3.4.2.На рисунке представлены шкалы двух измерительных приборов. Требуется: 1) определить основные параметры этих приборов и заполнить форму типа табл.3.1.; 2) расшифровать все символы, нанесенные на шкале каждого прибора, и провести сравнительный анализ этих приборов с указанием их относительных достоинств и недостатков; 3) рассчитать погрешность измерения γд тока, равного 250мА, обоими приборами; 4) определить значения измеряемых токов, соответствующих положениям стрелок на шкалах приборов, показанных на рисунке.  Изображения шкал двух приборов к задаче 3.4.2  Изображения шкал двух приборов к задаче 3.4.3. 3.4.3.На рисунке представлены шкалы двух измерительных приборов. Требуется: 1) определить основные параметры этих приборов и заполнить форму типа табл.3.1.; 2) расшифровать все символы, нанесенные на шкале каждого прибора, и провести сравнительный анализ этих приборов с указанием их относительных достоинств и недостатков; 3) рассчитать погрешность измерения γд напряжения, равного 220 В, обоими приборами; 4) определить значения измеряемых напряжений, соответствующих положениям стрелок на шкалах приборов, показанных на рисунке.  Изображения шкал двух приборов к задаче 3.4.4. 3.4.4.На рисунке представлены шкалы двух измерительных приборов. Требуется: 1) определить основные параметры этих приборов и заполнить форму типа табл.3.1.; 2) расшифровать все символы, нанесенные на шкале каждого прибора, и провести сравнительный анализ этих приборов с указанием их относительных достоинств и недостатков; 3) определить значения измеряемых напряжений, соответствующих положениям стрелок на шкалах приборов, показанных на рис.3.5.  Изображения шкал двух приборов к задаче 3.4.5. 3.4.5. На рисунке представлены шкалы двух измерительных приборов. Требуется: 1) определить основные параметры этих приборов и заполнить форму типа табл.3.1.; 2) расшифровать все символы, нанесенные на шкале каждого прибора, и провести сравнительный анализ этих приборов с указанием их относительных достоинств и недостатков; 3) рассчитать погрешность измерения γд напряжения, равного 80 В, обоими приборами; 4) определить значения измеряемых напряжений, соответствующих положениям стрелок на шкалах приборов, показанных на рисунке. 4. МУЛЬТИМЕТРЫ 4.1. Краткие теоретические сведения Мультиметр также называют комбинированным прибором, тестером или ампервольтомметром. В настоящее время широко распространены аналоговые и цифровые мультиметры. Аналоговый мультиметр включает в себя индикатор магнитоэлектрической системы, набор шунтов и добавочных резисторов. Для измерения переменных токов и напряжений в прибор также входит преобразователь переменного тока в постоянный, называемый выпрямителем, который выполнен по схеме двухполупериодного выпрямления. Для измерения активного сопротивления в аналоговом мультиметре предусмотрен химический источник питания, а для измерения больших значений сопротивлений подключают внешний источник напряжения в несколько десятков вольт. К достоинствам мультиметров можно отнести: - многофункциональность, т.е. возможность их исполнения для измерения большого числа параметров (тока, напряжения, активного сопротивления резисторов, емкости конденсаторов, параметров маломощных транзисторов – h21э, Iк, б0 и т.д.); - многопредельность, а следовательно, широкий диапазон измерения параметров; - малые габаритные размеры, масса и цена; - универсальность, т.е. возможность измерения переменных и постоянных токов и напряжений. Недостатками мультиметров являются: - узкий частотный диапазон; - большие приведенная и действительная погрешности измерения (причем и у цифровых мультиметров); - непостоянство входного сопротивления в различных пределах измерения; - большая потребляемая мощность из исследуемой цепи. Цифровые мультиметры имеют расширенный диапазон измеряемых параметров, при их использовании нет необходимости определять цену деления и коэффициент шкалы, следовательно, исключается субъективная ошибка оператора, однако стоимость их выше, чем аналоговых. На задней панели аналоговых мультиметров приводятся сведения, позволяющие определить входное сопротивление прибора в используемом пределе измерения. Если тестер используется как вольтметр, то его входное сопротивление определяется по формуле rv = Uном / I, (4.1) где U ном - выбранный предел измерения; I – значение тока, указанное на задней панели выбора. Если тестер используется как амперметр, то его выходное сопротивление рассчитывается по формуле rA = U / Iном, (4.2) где I ном - выбранный предел измерения, U – значение напряжение, указанное на задней панели прибора. В паспортах некоторых тестеров приводятся удельные сопротивления Rуд постоянному и переменному токам. В этом случае входное сопротивление тестера rv = Rуд Uном . (4.3) Малое внутреннее сопротивление тестера, используемого в качестве вольтметра, оказывает шунтирующее действие на исследуемую цепь, при этом кроме основной погрешности измерения появляется погрешность шунтирования. Следовательно, чем внутреннее сопротивление тестера, используемого для измерения напряжение, больше, тем лучше. 4.2 Примеры решения задач Пример 4.2.1. На рисунке 4.1.изображена лицевая панель мультиметра Ц4353. Требуется определить перечень измеряемых данным прибором параметров. Решение. Рассмотрим изображение лицевой панели, начав с надписей под клеммами (зажимами) прибора. Зажим, обозначенный <<*>>, является общим, т.е. он используется при измерении любого параметра. Клемма, обозначенная буквами < Справа от клеммы < Следовательно, Rmin = 10 Ом, Rmax = 5 МОм. Пример 4.2.3. Требуется определить цену деления и чувствительность по напряжению постоянного тока в пределе 1, 5 В (рис. 4.3).             Рис. 4.3. Фрагмент шкалы мультиметра к примеру 4.2.3 Рис. 4.3. Фрагмент шкалы мультиметра к примеру 4.2.3 Решение. Коэффициент шкалы Kш = ---- = 0, 05, тогда 30 (30-25) B C1, 5 B = ------------- ● 0, 05 = 0, 05 B/ дел. 5 дел 1 дел. S1, 5 B = -------- = 20 дел. / B. 0, 05 B Пример 4.2.4. Требуется определить погрешность измерения мультиметром Ц4353 напряжения постоянного тока, равного 20 В. Решение. Погрешность измерения вычислим по формуле (2.5). На изображении лицевой панели мультиметра Ц4353 (см. рис. 4.1) находим его класс точности: gпр = 1,5 %. Выбираем предел измерения напряжения Uном = 30 В. Тогда gд = 1,5 % ∙30 В/20 В =2,25%. Пример 4.2.5. Требуется определить измеряемый параметр прибором при следующих известных данных: Положение переключателя пределов 150 V Нажатая кнопка << |