Аннотация А. Абдуллиной 3 курс (1). Министерство культуры республики башкортостан

Скачать 3.46 Mb. Скачать 3.46 Mb.

|

|

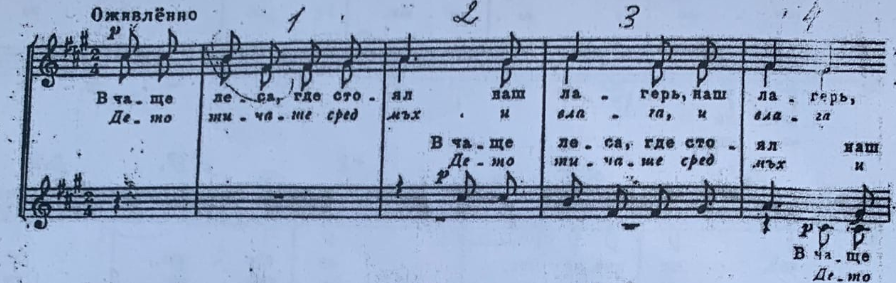

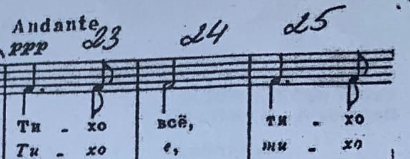

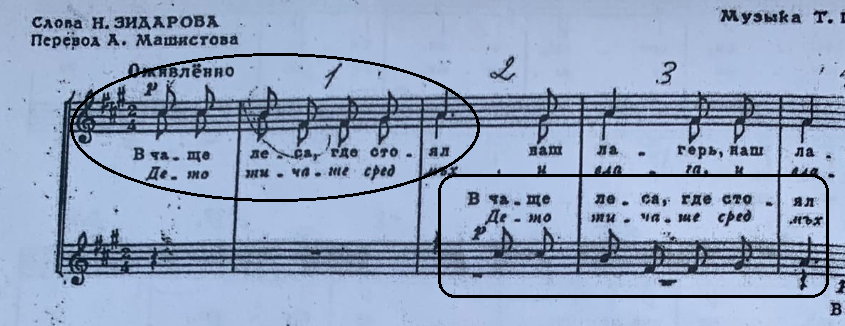

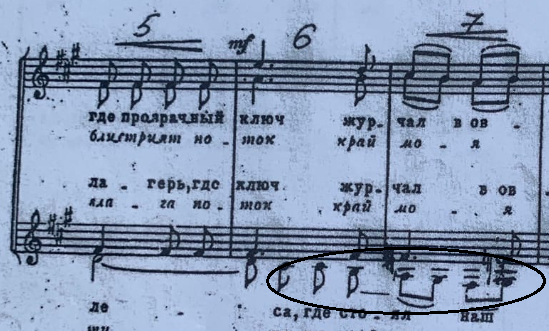

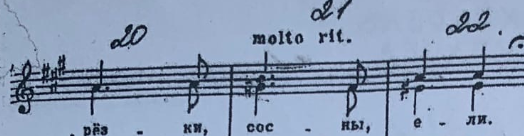

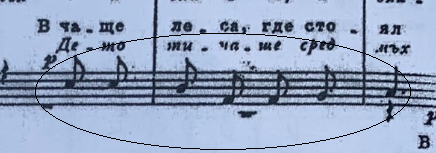

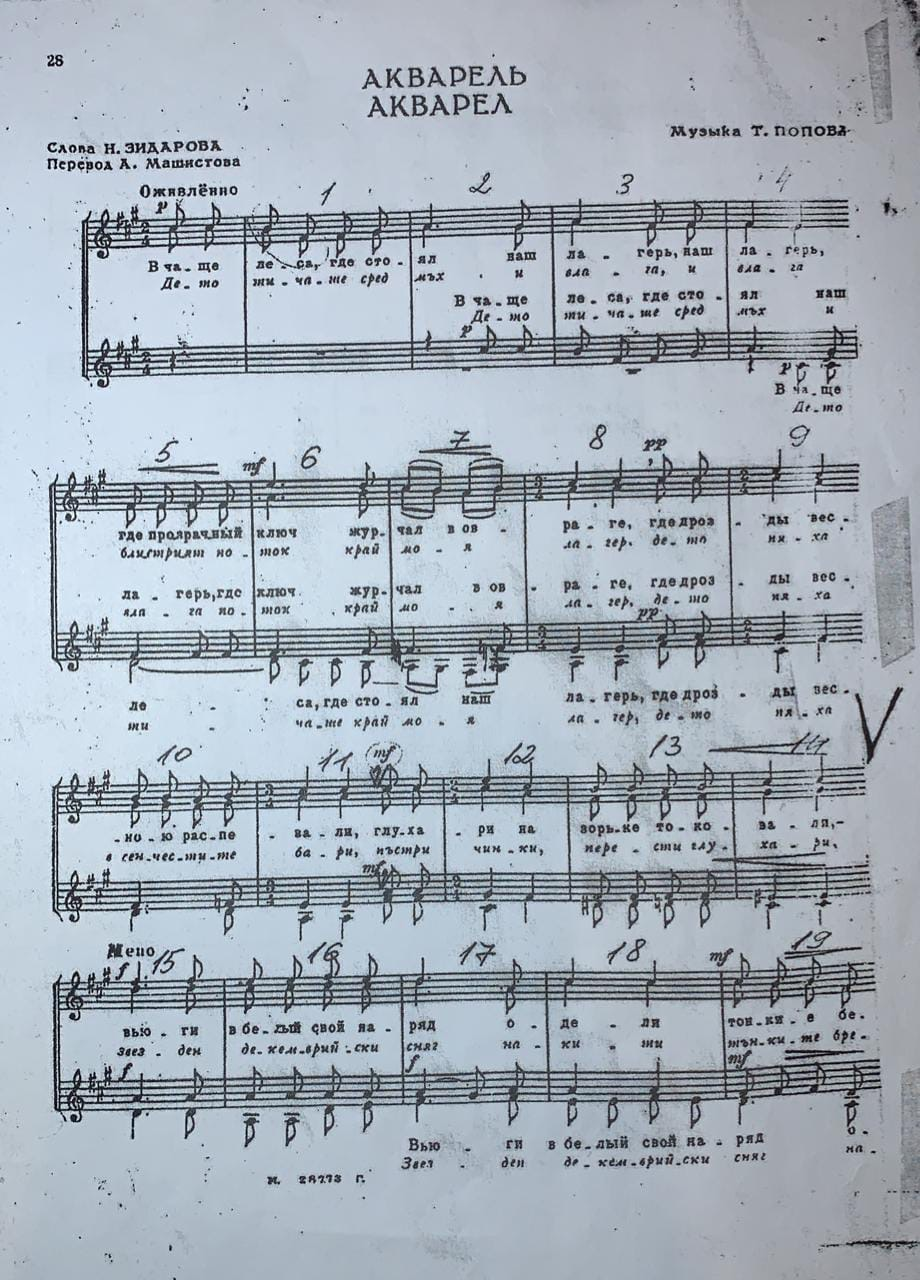

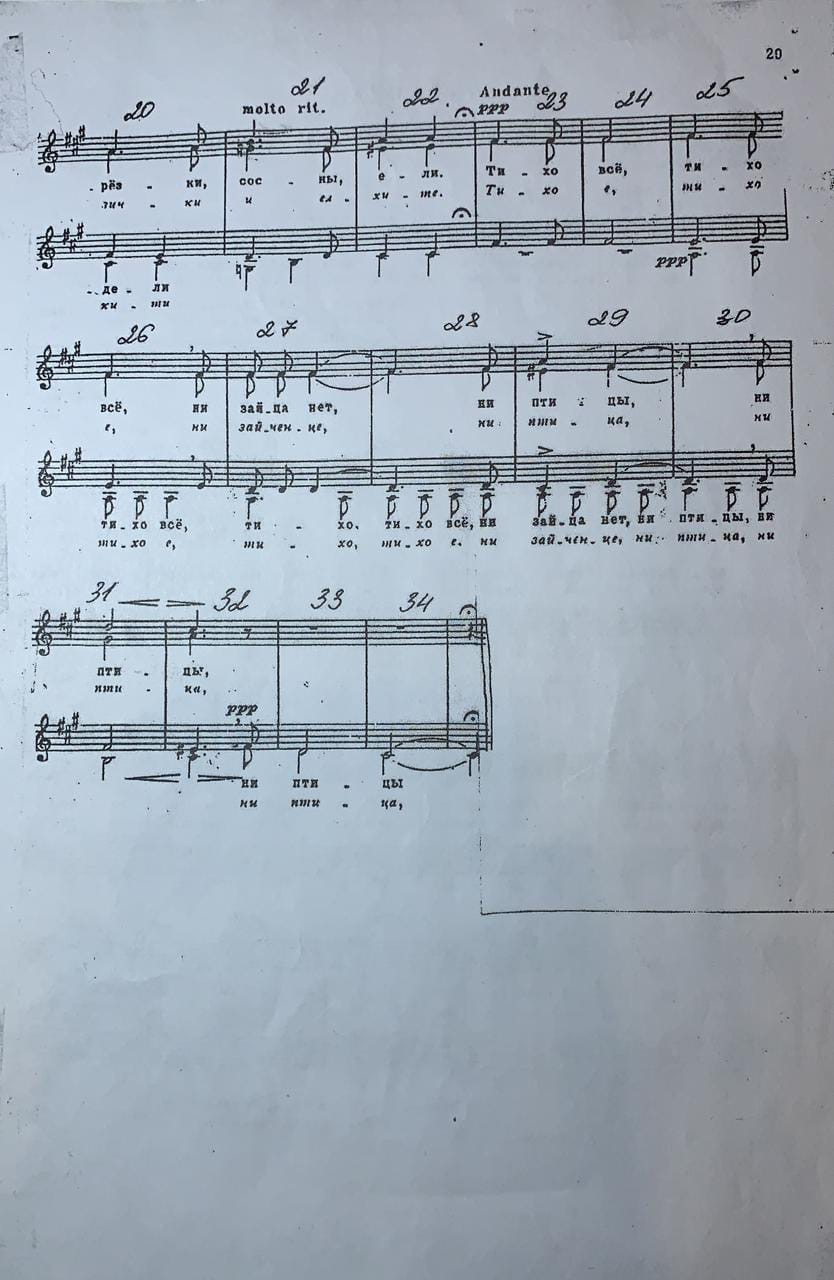

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж) АННОТАЦИЯ хорового произведения «Акварель» Музыка Т. Попова, слова Н. Зидарова, перевод А. Машистова Выполнила студентка III курса Абдуллина Альбина Преподаватель: Л. И. Утяшева Уфа-2020 План аннотации хорового произведения. I. Историко-стилистический анализ………………….3 1. Творческий портрет композитора ………………..…3. 2. Творчество поэта и текст произведения ………….…4. II. Музыкально-теоретический анализ………………. Вокально-хоровой анализ……………………………………….…..13. Исполнительский анализ………………………………………........16 Литература……………………………………………………………...17. Историко стилистический анализ Творческий портрет композитора. Тодор Иванов Попов (1921 – 2000) – один из талантливых отечественных композиторов Болгарии. Всё, что им написано, обладает неоспоримыми достоинствами. Письмо его разнообразно, но сквозь это разнообразие проступает его собственный личностный музыкальный мир. Лучшие качества его музыки – высокий профессионализм, серьезность мысли – были по достоинству оценены сразу, сочинения композитора завоевали прочное признание и уважение. Важно отметить, что Т. Попов начал работать дирижёром Военного театра в г. София и композитором ансамбля песни и пляски Министерства внутренних дел Болгарии ещё до того, как закончил учебную деятельность. В 1949 году успешно окончив Государственную музыкальную академию по классу теории и композиции у П. Хаджиева, в 1954 году поступает в аспирантуру Московской консерватории в класс Е. Голубева (выпуск в 1957 году). Наряду с исполнительским и композиторским творчеством Т. Попов активно участвовал и в просветительской деятельности. Так, с 1955 – 1962 гг. он был редактором журнала «Пионерски ръководител». В 1962 – 1969 годах являлся первым секретарём Союза болгарских композиторов, а с 1972 года – главным. Диапазон его творчества простирается от миниатюры до масштабных симфонических полотен. Им написаны: симфоническая поэма «Рожен» (1954), сюита «Далёкое детство» (1957), оратория «Светлый праздник» (1959), кантата «Песня о Большом дне» (1968), концерт для виолончели с оркестром (1952), 2 струнных квартета (1956, 1963), инструментальные пьесы и большое количество музыки к кинофильмам. Однако наиболее широко и многогранно композиторский талант Т. Попова проявляется в вокальном творчестве. Он является автором массовых песен, которые получили широкую известность на рубеже 1940-х – 1950-х годов (наиболее популярные из кинофильма «Утро над Родиной»). Творчество поэта и текст произведения. Оригинальный текст стихотворения, используемого Т. Поповым в хоровой миниатюре «Акварель» принадлежит современному болгарскому поэту Николаю Иванову Зидарову (1921 – 2007). Основное образование он получил в Государственном политехническом институте г. Софии (1948). Работал научным сотрудником, затем редактором (1947–1956) и главным редактором газеты «Септемвричи». В 1971 году получил звание Заслуженного работника культуры (1971). В 1964 – 1989 годах был участников совета директоров Союза болгарских писателей. Его творчество в основном связано с детской литературой. Им созданы такие известные стихотворения, как «Дороги и встречи» (1950), «Кремлёвская звезда» (1953), «Партизанский букет» (1966). Наряду с этим Н. Зидаровым написано большое количество детских книг «Мои синие каникулы» (1977), «Друзья детской планеты» (1984). Перевод стихотворения «Акварель» сделан Алексеем Ивановичем Машистовым (1904 – 1987), поэтом-песенником, который получил образование в Московской консерватории. В стихотворении «Акварель» раскрывается образ весенней природы. Поэт показал с помощью различных эпитетов умиротворенное состояние леса, где находится детский лагерь. Стихотворение написано в двусложной стихотворной стопе с ударением на первом слоге - хорей. «Акварель». В ча́/ще/ ле́/са/, где′/ сто/ял́/ наш/ ла́/герь, Где́/ проз/рач́/ный/ ключ́/ жур/чал́/ в ов/ра́/ге Где́/ дроз/ды́/ вес/но́/ю рас́/пе/ва́/ли Глу́/ха/ри́/ на/ зорь́/ке/ то́/ко/ва́/ли Вью́/ги/ в бе́/лый/ свой́/ на/ряд́/ о/де́/ли Тон́/ки/е́/ бе/рёз́/ки/, сос́/ны/, е́/ли. Ти́/хо/ всё́/, ти́/хо/ всё́… Ни/ зай́/ца/ нет́/, ни/ пти́/цы. Музыкально-теоретический анализ. Музыкальная форма. Анализируемое произведение представляет собой хоровую миниатюру, которая написана в сложной двухчастной форме. Первая часть (А) – включает в себя 3 предложения не повторного строения: 8 +7 + 8 тактов. Вторая часть (B) – состоит из одного предложения, которое расширено за счет повторения текста и выдержанных звуков – 13 тактов. Двухчастное строение отражается и в мелодике. Так, тема в первой части весьма разнообразна: композитор использует как поступенное движение, так и широкие ходы вверх и вниз. Пример  Во второй части мелодика выдержана преимущественно на одном звуке. Пример  Такой контраст непосредственно связан с образом: цветущая природа с журчанием ручья и пением птиц в первой части и зимнее оцепенение во второй. Склад изложения. Миниатюра «Акварель» написана в смешанном складе письма. В целом, для фактурного плана сочинения характерно преобладание гомофонно-гармонического склада над полифоническим. Полифония в виде имитаций наблюдается в начале произведения между первыми сопрано и альтами. Композитор таким образом изобразил покачивание деревьев и листочков в лесу от ветра .  Подобный пример наблюдается и в третьем предложении «Вьюги в белый свой наряд…». Наряду с этим в хоре встречается и подголосочность. Пример  Остальная фактура выдержана в гомофонно-гармоническом складе, где у сопрано выразительная мелодия, а в остальных партиях яркая гармоническая поддержка. Ритм. В организации ритмической структуры хора можно отметить преимущественное движение восьмыми длительностями. В них преобладает симметричное звучание текста, когда на один слог приходится одна ритмическая доля (силлабическое пение). Четвертные длительности вводятся для обозначения логических вершин во фразах и предложениях, а более мелкие длительности создают ощущение непрерывного движения музыкальной мысли. С точки зрения метра, композитор использует единый размер 2/4, за исключением 8 и 11 тактов, где Т. Попов использует 3/4, что придает произведению сквозное развитие. Тональный план. Гармония. Основная тональность сочинения fis-moll, однако, композитор не редко использует отклонения в другие тональности. Так, например уже в пятом такте наблюдается отклонения в D-dur, которое подводит нас к параллельной от основной тональности A-dur(8т). Второе предложение вновь начинается в fis-moll , но уже к 11 такту переходит в A-dur. В 13 такте на короткое время появляется h-moll, который подводит слушателя к модуляции в D-dur в третьем предложении (15т). Данная тональность звучит вплоть до последних тактов. В завершении произведения остается лишь один звук cis, который косвенно указывает на возвращение в основной строй – fis-moll. C точки зрения гармонии композитор использует трезвучия с обращениями. Отмечается преобладание автентических оборотов –T-D-T. Темп. Темповые характеристики миниатюры точно следуют за образом. Темп Оживлённо применяется вначале, что подчеркивает образ журчащего ручья, поющих дроздов и глухарей. Ремарку meno (менее) композитор ставит, когда в тексте появляется образ «вьюги» окутавшей деревья в белые наряды. Темп Andante (не спеша) подчеркивает оцепенение природы. Динамика. Анализируемое произведение богато различной нюансировкой, которая колеблется от ppp до f. Также присутствует и подвижная динамика – crescendo и diminuendo, с помощью которой композитор подготавливает переход от одной динамики к другой. Динамический план сочинения, как и другие средства выразительности, играет немаловажную роль в создании образов. Вокально-хоровой анализ. Хор «Акварель» написан для двухголосного женского хора сdivisi во всех партиях. Диапазоны хоровых партий: Первые сопрано – e (первой октавы) – f (второй октавы) Вторые сопрано – e (первой октавы) – d (второй октавы) Первые альты – с (первой октавы) – с (второй октавы) Вторые альты – f (малой октавы) – f (первой октавы) Диапазон голосов достаточно широкий: в каждой хоровой партии он октаву и более, общий диапазон хора равен двум октавам. Тесситура. Хоровые голоса находятся в достаточно удобных тесситурных условиях, рабочем диапазоне и наиболее звучащих регистрах. В эпизодах с яркой динамикой (mf-f) композитор свободно применяет высокие звуки, которые придают драматизм и напряженность. Однако дирижеру следует обратить внимание на низкие звуки, встречающиеся в партии альтов (a,gis,fis малой октавы), которые могут вызвать некоторые трудности в исполнении для певцов. Эти низкие звуки добавляют особую глубину и полноту звучания. В целом композитор умело использует возможности человеческого голоса, соотнося тесситурные условия с наиболее удобной силой звука. Строй. В хоре «Акварель» очень важно соблюдение мелодического и гармонического строя, которые неразрывно связаны друг с другом. Чистота вертикального строя зависит от правильного интонирования мелодии. Умение певцов петь в ансамбле, сливаясь интонационно и тембрально очень непростая задача. В мелодическом строе рассматриваемого хора существуют некоторые трудности. 1. Исполнение полутонов, часто встречающихся в мелодической линии голосов. Так, в мелодии вторых сопрано g-бекар будет исполняться широко, а последующие звуки fisи eis– остро, узко. Пример  2. Следует обратить внимание на моменты сопоставления высокого и среднего регистров, которые должны быть исполнены сглажено.  3. Использование скачков от ч.4 до м.7 По законам хороведения, чем шире интервал, тем он вокально неудобнее и труднее, и требует от певца единой вокальной позиции и постоянного интонационного самоконтроля В мелодической линии голосов наблюдается обилие скачков на ч.4 в нисходящем, так и в восходящем движении. Хористам необходимо устойчиво интонировать данные интервалы и уметь слышать свою партию в гармонии с другими голосами. Гармонический строй тесно связан с мелодическим строем и во многом зависит от точности интонирования мелодических линий, образующих гармоническую вертикаль. При разучивании эпизодов, в которых преобладает гармоническая фактура, в репетиционной работе необходимо медленно по руке дирижера выстроить все аккорды по вертикали так, чтобы каждый хорист услышал свой звук в общем звучании аккорда. Ансамбль. Особое внимание следует обратить на достижение общего ансамбля в хоре и частного ансамбля в каждой партии. После выстраивания частного ансамбля необходимо перейти к общему ансамблю и достичь слитности звучания, интонационной устойчивости. На протяжении всего хора преобладает естественный ансамбль. Динамический ансамбль подразумевает уравновешенность по силе звука голосов внутри каждой партии. Так как у хора чаще используется рабочий диапазон, удобные тесситурные условия, то достичь это не составит большого труда. Сложностью для исполнения будет являться резкая контрастная смена динамики, например на границе 7-8 тактов. Появление динамики p, после полнозвучного нюанса f, может привести к вялому, тусклому бездыханному звучанию. Певцам необходимо петь на хорошей опоре дыхания, используя мягкую атаку звука. Большой работы над динамическим ансамблем потребуют переходы от тихих нюансов к более звучным. Важно грамотно рассчитать динамическое наполнение звучания во всех голосах, чтобы добиться постепенного усиления звучности и избежать резкого перехода от p к f. С точки зрения ритмического ансамбля внимание дирижера должно быть направлено на точное исполнение пунктира. Определенную сложность в данном произведении может составить на первый взгляд достаточно простой ритмический рисунок – движение восьмыми длительностями, исполнение которого может привести к ускорению темпа, поэтому необходимо постоянное ощущение внутридолевой пульсации. Хоровая дикция. Донесение до слушателя поэтического текста в значительной степени зависит от дикции хора. Дикционный ансамбль предполагает одновременную и единообразную для всех певцов хора манеру произнесения текста. Соединение музыки и слова усиливает воздействие на слушателей: текст делает более конкретным и определенным мысли, выраженные в музыке. Специфика вокально-хоровой дикции заключается в продолжительном выдерживании звука на гласных и в быстром произношении согласных. Дикция в хоре обычно страдает из-за плохой артикуляции. Так, хор «Акварель» требует активной подачи слова. Например, в произношении при пении, как того требует анализируемое произведение, будет выглядеть так: сто-ялнашла-герь, бе-лыйсвойна-ряд и т.д Довольно часто встречается одна из самых труднопроизносимых согласных - буква «р», которая должна произноситься четче: лагерь, прозраный, ручей, журчал и тд При последовательном изложении согласных звуков они произносятся более четко, быстро и с большой активностью: прозрачный, дрозды, глухари, свой, птицы. Исполнительский анализ. Дирижёр выступает творцом художественного произведения в соответствии со своими творческими критериями и эстетическими представлениями, но при этом он должен строго придерживаться всех указаний композитора. Исполнители и дирижер хора Т. Попова «Акварель» должны обладать целым рядом профессиональных навыков. Задача дирижера создать подлинную атмосферу сочинения, стремясь довести до слушателя всю глубину содержания. Необходимо знание творчества композитора и его стиля. Для более полного представления и понимания сюжета стоит обратиться к анализу стиля болгарских композиторов. Хор «Акварель» исполняется мягким, наполненным звуком, legato . Характер жеста – мягкий и пластичный, без рывков, с наполненным долевым движением. При показе звуковедения legato дирижер должен следить за непрерывностью, плавностью переходов одного движения в другое, закругленностью и мягкостью дирижерского жеста. Однако дирижеру следует помнить о важности передачи в жесте не только связанности звуков, но и логических вершин. Отказ от четкого тактового деления позволяет дирижеру более свободно ощутить и показать направление движения во фразе. Показ вершин фраз осуществляется при помощи рельефного, укрупненного ясно выраженного движения руки, тогда как остальной материал требует более мелкого кистевого жеста. Важна сглаженность и выравнивание тембров не только по горизонтали (внутри партии), но и по вертикали (между партиями). Вокальный звук должен быть наполненным, но следует избегать тремолирования или излишнего «качания» голоса. В хоре могут находиться певцы с различными по силе голосами. Необходимо, чтобы баланс силы звучания строго соблюдался внутри каждой партии и между партиями в целом. Одна из сложностей исполнения произведения состоит в том, что часто в пределах тихой звучности композитор выписывает выразительные мелодические линии – восходящие и нисходящие, волнообразные и со скачками. Необходимо следить за динамической ровностью исполнения подобных мелодических линий. Важным и ответственным моментом в произведении является смена темпов Оживлённо – meno – Andante. При подготовке новых темпов дирижёру важно помнить, что темп должен быть полностью организован, постепенное «вхождение» в новый темп не допустимо. Большое значение для выполнения этой задачи будет играть ауфтакт, который приготавливает и создаёт представление о новом темпе. При воспроизведении непрерывно льющейся звуковой линии большую роль играет правильное распределение дыхания на всю музыкальную фразу. Экономный и равномерный выдох необходим для исполнения плавных, распевных мелодий. Поскольку музыкальные фразы в хоровом эпизоде довольно длинные по протяженности, хористам неизбежно придется применять цепное дыхание. В данном сочинении также может возникнуть и ряд дирижерских трудностей: понимание, осмысление и передача дирижерской техникой образно-музыкального содержания произведения, с помощью жеста, выражающего художественный замысел композитора. грамотное развитие драматургической линии, которое предполагает правильную фразировку, продуманное распределение сил и разнообразие жеста. Смена темпов, показ которых зависит от характеристики ауфтакта, энергии и силы жеста. Трудностью является показ внезапного спада динамики f-p. В данном случае от дирижера требуется резкое изменение объема жеста, чтобы исполнители стремительно отреагировали на данный нюанс. Для показа тихой динамики дирижер должен добиваться плавности движения, уменьшения амплитуды. Так же композитор применяет и подвижную нюансировку, что требует более обширного арсенала дирижерских средств и исполнительской гибкости. Анализируя исполнительские сложности данного сочинения, можно прийти к выводу, что хоровую миниатюру «Акварель» С.Н. Василенко может исполнять как профессиональным хоровым коллективом, так и учебным. Все выше перечисленные средства музыкальной выразительности используются композитором не случайно. Дирижеру и коллективу, исполняющим произведение, необходимо доверять авторской трактовке, тщательно изучая партитуру выполнять указания автора не формально, а глубоко проникая в образно-смысловое содержание партитуры. Литература. Виноградов, К.П. Работа над дикцией в хоре / К. Виноградов. – М.: Музыка, 1967. Дмитревский Г.А. Ансамбль хора // Г.А. Дмитревский / Работа с хором. – М.: Профиздат, 1972. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика / В.Л. Живов. – М.: ВЛАДОС, 2003. Копытман,М.Р.Хоровое письмо / М. Копытман. – М.: Советский композитор, 1971. Левандо, П.П. Хоровая фактура / П.П. Левандо. – М.: Музыка, 1984. Мазель, Л.А. Строение музыкальных произведений / Л.А. Мазель. – М.: Музыка, 1979. Садовников, В.И. Орфоэпия в пении / В.И. Садовников. – М., 1958. Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма / В.А. Цуккерман. – М.: Музыка, 1987. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособи / В.Н. Холопова. – СПб, 2001. Чесноков, П.Г. Хор и управление им. Вып.4 / П.Г. Чесноков. – М.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2015.   |