Мир глазами астронома

Скачать 1.44 Mb. Скачать 1.44 Mb.

|

|

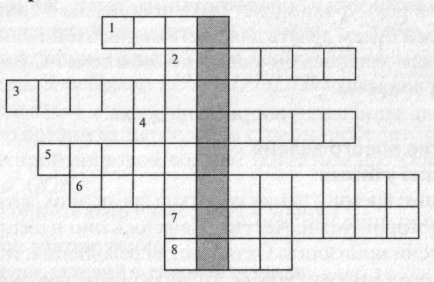

Тема: Новейшее время: история продолжается сегодня Цель: ознакомить учащихся с открытиями ученых, знаменитыми людьми XX в., их достижениями. Формируемые УУД: познавательные — самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме; коммуникативные — с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; регулятивные — формулировать учебные задачи, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, предвосхищать результат, оценивать качество и уровень усвоения материала; личностные -устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. Оборудование: электронное приложение к учебнику, лента времени, кроссворд, тест. Ход урока I. Организационный момент II. Актуализация опорных знаний Тест Вариант 1 1. Материк, который называют Новым Светом: а) Африка б) Америка в) Антарктида 2. Кто написал картину «Сикстинская Мадонна»? а) Рафаэль Санти б) Леонардо да Винчи в) Даниель Дефо 3. Техническое изобретение XIX в.: а) паровоз б) печатный станок в) компьютер 4. Кто открыл Америку? а) Фернан Магеллан б) Христофор Колумб в) Михаил Лазарев 5. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? а) Даниель Дефо б) Жюль Берн в) Рафаэль Санти 6. Великий путешественник, который доказал, что Земля имеет форму шара. а) Фаддей Беллинсгаузен б) Михаил Лазарев в) Фернан Магеллан Вариант 2 1. Колумб хотел открыть морской путь: а) в Индию б) в Америку в) в Африку 2. Что доказал своей экспедицией Фернан Магеллан? а) открыл Америку б) Земля имеет форму шара в) открыл Антарктиду 3. Какой след в истории оставили Беллинсгаузен и Лазарев? а) открыли Австралию б) открыли Антарктиду в) открыли морской путь в Индию 4. Автор картины «Мона Лиза»: а) Рафаэль Санти б) Леонардо да Винчи в) Даниель Дефо Известная картина Рафаэля Санти: а) «Мона Лиза» б) «Сикстинская Мадонна» в) «Тайная вечеря» Автор знаменитого «Робинзона Крузо»: а) Даниель Дефо б) Жюль Верн в) Леонардо да Винчи Известное произведение Жюля Верна: а) «Джоконда» б) «Двадцать тысяч лье под водой» в) «Робинзон Крузо» Какую эпоху историки называют Новым временем? a)XVI-XIXee. б)1Х-Хвв. в) XX в. Кроссворд  1. Фамилия французского писателя, автора произведения «Двадцать тысяч лье под водой». (Верн.) 2. Кто открыл Америку? (Колумб.) 3. Русский путешественник, открывший Антарктиду. (Лазарев.) 4. Материк, который называют Новым Светом. (Америка.) 5. Имя путешественника Беллинсгаузена. (Фаддей.) 6. Фернан Магеллан совершил кругосветное .... (Путешествие.) 7. Имя итальянского художника, написавшего картину «Джоконда». (Леонардо.) 8. Фамилия английского писателя, автора произведения «Робинзон Крузо». (Дефо.) (Ключевое слово в выделенных клетках: новейшее.) 3. Работа в парах - Давайте проверим друг у друга выполнение заданий 1, 3 нас. 9-10. (Ученики проверяют, правильно ли наклеены рисунки.) — Какие слова вы написали в задании 6? (Новое время, великие открытия, технические изобретения, прогресс и т. д.) III. Самоопределение к деятельности — Ребята, посмотрите на доску. Перед нами лента времени. Подберите нужное название различным эпохам. (Дети располагают названия к эпохам.) — Что особенного вы заметили в этой ленте времени? (На ленте нет названия последнего периода.) — Можем ли мы сразу назвать этот период? (Нет, мы еще этого не знаем.) — Сделайте предположения: после Нового времени как может называться период истории? (Высказывания детей.) — Прочитайте тему урока, записанную на доске. («Новейшее время: история продолжается сегодня») — Кто оказался прав или был близок к истине? — Можете ли вы определить конец этого времени? (До сегодняшнего дня.) — Какая цель урока может быть поставлена в связи с темой? — Что мы будем делать для достижения этой цели? — Что вам хотелось бы узнать по этой теме? Сформулируйте свои вопросы. (Учитель записывает вопросы на доске.) IV. Открытие нового знания 1. Рассказ учителя Новейшее время — самая короткая среди эпох, которые выделяются в истории человечества. Началось оно в октябре 1917 г., когда в России произошла Октябрьская революция. Жестокое это время — Вторая мировая война, атомная бомбардировка японских городов. Мудрое время — человек в космосе, а затем и на Луне. Время компьютеров — нужно ли объяснять значение этого слова? Время новейших материалов — нас уже не удивишь самолетом из различных пластмасс, кузовом автомобиля из стеклопластика и двигателем, где нет ни грамма металла... Трудное время - не только для людей, но и для нашей родной планеты Земля. Загрязнение и обмеление рек и озер, исчезновение многих видов растений и животных, появление озоновой дыры над Южным полюсом — все это результат безответственного отношения людей к природе. Новейшее время сейчас действительно самая короткая историческая эпоха. Сколько она продлится — зависит от нас с вами. 2. Работа по учебнику С. 28-29 — Прочитайте текст. Какие же изменения в жизни людей произошли? — Какие великие географические открытия были сделаны в начале XX в.? (Путешественники продолжали покорять бескрайние ледяные просторы Арктики и Антарктики. В 1909 г. американец Роберт Пири на собачьих упряжках достиг Северного полюса. А в 1911 г. норвежец Руаль Амундсен покорил Южный полюс.) — А как изменилось устройство государственной жизни? (В начале века во многих странах на вершине власти находился один человек — монарх, а к концу века в большинстве стран мира власть стала выборной.) — Какие изменения еще произошли в XX в.? (Изменились одежда и быт людей.) С. 30-31 — Продолжим читать текст учебника. Сформулируйте вопросы по прочитанному тексту. (Ученики работают самостоятельно. Далее задают вопросы по тексту друг другу в виде игры «Ты - мне, я - тебе».) — Чем еще запомнился XX в.? (Запомнился двумя страшными войнами. Это Первая (1914-1918) и Вторая (1939-1945) мировые войны.) — Какую организацию создали страны-победительницы после Второй мировой войны? (Организацию Объединенных Наций, ООН.) (См. дополнительный материал к уроку.) V. Первичное закрепление Выполнение заданий в рабочей тетради — Как вы ответите на вопрос задания 1 на с. 11? (Это здание ООН. В эту организацию входит большинство государств мира. Перед зданием флаги этих государств. Россия тоже является членом.) — Выберите правильные ответы, выполняя задание 2 на с. 11. VI. Физкультминутка VII. Работа по новой теме 1. Викторина 1. Какую организацию создали после Второй мировой войны? (ООН.) 2. Почему она была создана? (Чтобы сохранить мир на Земле и укреплять сотрудничество между разными странами.) 3. Какой год сейчас идет? Какой это век? 4. Какая историческая эпоха была 40 тыс. лет назад? (Первобытная история.) 5. А 4 тыс. лет назад? (Эпоха Древнего мира.) 6. 800 лет назад? (Эпоха Средних веков.) 7. 300 лет назад? (Эпоха Нового времени.) 8. Как называется эпоха, о которой говорили на уроке? (Новейшее время.) 9. Какой отрезок истории самый короткий? (Отрезок истории Новейшего времени.) 10. Чем интересен этот отрезок истории? (На протяжении 100лет жизнь людей менялась очень стремительно.) 11. Почему путешественники отправлялись в опасные экспедиции? (На карте мира еще оставались белые пятна.) 12. Кто первым достиг Северного полюса? (Роберт Пири в 1909 г.) 13. Кто первым побывал на Южном полюсе? (Норвежец Руаль Амундсен в 1911 г.) 14. Как изменилось устройство государственной жизни? (К концу века в большинстве стран мира власть стала выборной.) 15. Как изменились города? (Крупнейшие города насчитывают теперь по нескольку миллионов жителей, дома стали многоэтажными, построены из стекла и бетона, улицы стали широкими, автомобили, самолеты — более совершенными.) 16. Какие изобретения XX в. есть в каждом доме? (Холодильник, телевизор, радио, видеомагнитофон, компьютер, сотовый телефон.) 17. Каких успехов достигли наши ученые? (Разгадали тайны природы, из чего состоит все существующее.) 18. Какое интересное событие произошло в XX в? (Первый человек побывал в космосе.) 19. Когда это произошло? (12 апреля 1961 г.) 20. Кто был первым космонавтом? (Юрий Алексеевич Гагарин.) 21. Чем еще запомнился XX в.? (Двумя самыми страшными войнами — Первой и Второй мировой. В XX в. было изобретено самое разрушительное оружие в истории — атомное.) 22. Какая очень важная задача стоит сегодня перед человечеством? (Охрана окружающей среды, борьба с международным терроризмом, преодоление бедности.) (Ученики обсуждают вопросы рубрики «Обсудим!» на с. 32 учебника.) 2. Работа с CD (Просмотр презентации.) VIII. Подведение итогов урока - Какова была цель урока? — Какие знания мы открыли? (Высказывания детей.) (Ответы на вопросы рубрики «Проверь себя» на с. 32 учебника.) — На все ли поставленные в начале урока вопросы мы с вами ответили? (Учитель обращает внимание детей на доску, где записаны вопросы.) IX. Рефлексия — Дополните предложение: «Теперь я знаю, что...» — Что может сделать каждый из нас, чтобы эпоха Новейшего времени продлилась как можно дольше? — Что на уроке у вас хорошо получалось? — Над чем еще надо поработать? — Кого можно поблагодарить за урок? (Самооценка. Комментарий учителя.) Домашнее задание 1. Прочитать текст на с. 28—32 учебника. 2. Повторить материал раздела «Страницы всемирной истории». 3. Написать сочинение на тему «Что я могу сделать для своей эпохи?». Дополнительный материал Покорители космоса Человечество с глубокой древности стремилось к звездам. У древних греков был миф об Икаре, который на крыльях из воска и перьев пытался полететь до Солнца, но воск растаял, и Икар погиб. В России мысль о возможности полета в космос впервые высказал К.Э. Циолковский. Он всю жизнь проработал учителем физики и математики, а в свободное время конструировал ракеты и двигатели к ним. Эстафету у Циолковского принял СП. Королев. Под его руководством в нашей стране было построено множество космических аппаратов — искусственных спутников Земли и космических кораблей. Никто не мог сказать, что ждет человека в космосе. Неизвестно было, как поведет себя человеческий организм в невесомости, выдержит ли психика человека такой отрыв от родной планеты. Поэтому первыми космическими аппаратами управляли по радио с Земли. 4 октября 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. Затем в космосе побывали собаки — они всегда помогали ученым, помогли и на этот раз. С помощью собак выяснили, что в невесомости можно жить. 12 апреля 1961 г. весь мир облетело известие о том, что человек совершил полет в космос. Всего один виток вокруг Земли сделал Юрий Гагарин на корабле «Восток», но он навсегда останется в памяти людей первым землянином, побывавшим в космосе. Потом были длительные и групповые космические полеты, на орбите создавались станции из нескольких, состыкованных между собой, кораблей. В 1965 г. Алексей Леонов в специальном скафандре впервые вышел из корабля в открытый космос. 21 июля 1969 г. американские астронавты (так в США называют космонавтов) высадились на Луну, а в июле 1975 г. состоялось «рукопожатие в космосе» — советский и американский корабли состыковались и продолжили полет совместно. Освоение космоса продолжается. Мировые войны Сколько помнят себя люди, столько они воюют между собой. Воевали между собой первобытные племена, воевали древние государства. В Средние века более ста лет продолжалась война, названная Столетней. Но две войны занимают особое место в истории человечества — это мировые войны, так как в них были втянуты все крупнейшие государства мира. Обе эти войны «пришли» из Германии, основные боевые действия разворачивались на земле Европы. Первая мировая война продолжалась более четырех лет (с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918 г.). В ней участвовали 38 государств, на ее полях сражались более 70 млн человек, из них 10 млн погибли, а 20 млн получили ранения. Началась война из-за того, что столкнулись интересы Великобритании — одного из самых сильных и развитых государств мира — и Германии, которая только-только набирала силу. Германии нужны были земли, где она могла бы добывать сырье для своих заводов и фабрик и продавать свои товары. Весь мир в то время уже был поделен между крупнейшими государствами, поэтому Германия решила применить силу для достижения своих целей. Мир раскололся надвое: одни страны поддержали Германию, другие, в том числе и Россия, — Англию. Первая мировая война закончилась поражением Германии, но это ее ничему не научило. 1 сентября 1939 г. вторжением в Польшу Германия развязала Вторую мировую войну. Эта война была еще более разрушительной и кровопролитной, чем первая. Основным противником Германии стал СССР. Именно он оказал решительное сопротивление врагу, а затем разгромил его. Наша страна понесла в этой войне наибольшие потери. Сегодня людям во всем мире ясно, что третьей мировой войны допустить нельзя. Ведь современное оружие имеет такую разрушительную силу, что может уничтожить не только тех, против кого направлено, но и все человечество. Когда одного из выдающихся ученых спросили, каким оружием будут воевать люди в третьей мировой войне, он ответил, что не знает, но абсолютно уверен в том, что оружием четвертой мировой войны будут тубины и каменные топоры. Организация Объединенных Наций В мае 1945 г. была разгромлена фашистская Германия - государство, , развязавшее Вторую мировую войну. Это была самая кровопролитная война в истории человечества. Она нанесла такой ущерб, что люди многих стран, в первую очередь тех, которые воевали с фашистами, поняли старую истину: «Худой мир лучше доброй ссоры». Ведь любая «ссора» между двумя государствами может привести к страшным бедствиям. Вторая мировая война еще продолжалась, а люди воюющих стран уже думали о том, как строить мирную жизнь, как предотвратить новые войны, как сохранить мирные отношения между государствами. 26 июня 1945 г. в Нью-Йорке (США) была создана новая международная организация - Организация Объединенных Наций (ООН). В уставе ООН сказано, что создана она в первую очередь для поддержания международного мира и безопасности. Если народ какой-либо с граны попадет в беду, если в стране голод, стихийное бедствие или эпидемия (болезни) — на помощь тоже придет Организация Объединенных Наций: она доставит продукты, медикаменты, одежду нуждающимся, отряды врачей и спасателей. ООН занимается также вопросами развития хозяйства, культуры, образования. Центр ООН, ее штаб-квартира, находится в Нью-Йорке. Число государств, входящих в эту организацию, постоянно растет. Сейчас их более 180. _____________________________ Тема: Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы всемирной истории». Жизнь древних славян Цели:проверить знания и умения по данному разделу; формировать адекватную оценку своих достижений, представление о жизни древних славян. Формируемые УУД: познавательные — осознавать познавательную задачу, читать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить ее в материалах учебника; коммуникативные — формулировать собственные мысли; регулятивные — формулировать учебные задачи, определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, предвосхищать результат, оценивать качество и уровень усвоения материала; личностные — оценивать собственную учебную деятельность, достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. Оборудование: электронное приложение к учебнику, части разрезанных рубашек из бумаги для игры, энциклопедии, дополнительный материал по данной теме, физическая карта Евразии. Ход урока I. Организационный момент II. Актуализация опорных знаний 1. Вопросы для повторения (по выбору учителя) 1. Какая эпоха в истории человечества была самой долгой? а) Новейшее время б) эпоха Древнего мира в) первобытная история 2. Какая эпоха в истории человечества является самой короткой? а) Средние века б) Новейшее время в) эпоха Древнего мира 3. В глубине пещер первобытный человек изображал: а) животных б) людей в)растительность 4. Первые орудия труда первобытного человека были из: а) камня б) металла в) дерева 5. Следы существования первобытных людей археологи находят: а) в Восточной Африке б) в Северной Америке в) в Центральной Европе 6. На берегах какой реки возникло Египетское государство? а) Нил б) Дон в) Нева 7. Буддизм возник: а) в Европе б)в Индии в) на Ближнем Востоке 8. В Средневековье воин на коне, закованный в латы, в шлеме, с мечом и щитом — это: а)рыцарь б) ковбой в)оруженосец 9. Холм в Афинах, где находились главные храмы города: а) Акрополь б) Агора в) Академия 10. Здания для молитв у мусульман: а) соборы б) храмы в) мечети 11. Здания для молитв у христиан: а) мечети б) церкви, соборы в) молельни 12. Книгопечатание появилось: а) в Средневековье б) в Новое время в) в Древнем Египте 13. Металлические буквы в разборном шрифте, предложенном Гутенбергом, назывались: а) литеры б) литавры в) лавры 14. Кто первым побывал на Южном полюсе? а) Роберт Пири б) Фернан Магеллан в) Руаль Амундсен 15. Кто автор книги «Дети капитана Гранта» а) Жюль Берн б) Даниель Дефо в) Рафаэль Санти 16. В XX в. изобрели: а) паровоз б) автомобиль и) компьютер 17. Кто был первым космонавтом? а) Алексей Леонов б) Юрий Гагарин в) Валентина Терешкова 18. В XX в. было изобретено самое разрушительное оружие в истории: а) атомное б) химическое в) бактериологическое 2. Тест (Учитель может использовать задания теста 9 «Новое время. Новейшее время» из пособия «Окружающий мир. Разноуровневые задания. 4 класс».) 3. Проверочная работа (Ученики работают на с. 12 рабочей тетради, пользуясь учебником (с. 206—210). По «Страничкам для самопроверки» оценивают свою работу. Можно провести взаимопроверку.) 4. Проверка сочинений (Сочинения на тему «Что я могу сделать для своей эпохи?» учитель может поместить на доску, на выставку. Желающие могут зачитать свое сочинение вслух.) III. Самоопределение к деятельности О, Русь моя, тебе хвала, В веках ты видела немало. Когда б ты говорить могла, Ты многое бы рассказала! По Н. Кончаловской — О чем нам сегодня расскажет Русь? Прочитайте тему урока, записанную на доске. («Жизнь древних славян».) (Выслушать предположения детей.) - Посмотрите на вопросы на доске: кто? какие? где? как? чем? Что бы вы хотели узнать о своих предках? Сформулируйте свои вопросы, используя данные слова. (Ученики задают вопросы.) — Кто такие наши предки? - Какими они были? — Где жили? — Как жили? - Чем занимались? — Какова цель урока? (Узнать о жизни древних славян и ответить на поставленные вопросы.) - Ваши предложения по работе. (Работать по группам, чтобы успеть ответить на все вопросы.) IV. Открытие нового знания Работа в группах - Сегодня мы будем исследователями. Кто это? (Те, кто занимается научными исследованиями, выясняет, изучает что-то.) Я буду выступать в роли консультанта. У каждой группы свой объект для исследования: первая группа отвечает на вопрос «Кто такие наши предки?»; вторая расскажет о том, какими они были; третья — где они жили; четвертая группа исследует вопрос, как они жили; пятая узнает, чем они занимались. (Дети изучают предложенный им материал: учебник, энциклопедии, дополнительный материал по данной теме, ресурсы сети Интернет.) V. Первичное закрепление 1. Сообщения учащихся (Выступления групп. Учитель дополняет рассказы учащихся новыми сведениями, иллюстрациями, показом слайдов.) Кто такие наши предки? Нашими предками были славяне. Великий русский ученый М.В. Ломоносов считал, что предками славян являются мужественные люди, т. е. прославившиеся своими подвигами, и название «славяне» происходит от слова «славящиеся». Какими они были? Славяне были крепкими, выносливыми, готовыми к любым неожиданностям. Один из византийцев, живший в VI в., писал, что они очень высокого роста и огромной силы, цвет кожи у них не очень белый или золотистый, но и не совсем черный. Это неплохие и совсем незлобные люди. Им свойственны гостеприимство, радушие, проявляемое к иноземцам, и свободолюбие. Где жили? Полторы тысячи лет тому назад, в V в. н. э., славяне мощными потоками устремились на земли, простиравшиеся от Черного моря до Балтийского. В ходе этого движения славяне разделились на три ветви — восточную, западную и южную. Наши предки, восточные славяне, заселили в VI в. большую часть Восточно-Европейской равнины по берегам рек Днепр, Волга, Ока, Западная Двина. Как гласит летопись, славяне «пришли и сели по Днепру и назвались полянами», потому что жили они на больших полянах - местах, где лес был не таким густым, а другие - древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиной и назвались дреговичами, потому что «дрягва» - это болото, болотистая местность. Иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину по имени Полота, от нее и получили название полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильмень, прозвались своим именем словенами и построили город, назвали его Новгородом. А другие сели на Десне, и по Сейму, и по Суле и прозвались северянами. И так разошелся славянский народ... - Послушайте стихотворение Натальи Кончаловской и скажите, почему именно на этих территориях остановились славяне. Много было в чаще бора и медведей, и волков, Много уток на озерах, на болотах куликов. Коршун вился над лугами, и лосиною тропой Зверь с могучими рогами выходил на водопой. Поселялись люди редко на реке, в глуши лесной. Только предки наших предков появлялись тут весной. То ль в ладьях они приплыли, то ль верхами, то ль пешком, Посидели, обсудили, осмотрели все кругом И решили: места много, есть, что есть, и есть, что пить! Помолились люди Богу, стали строиться и жить. 2. Работа с картой - Рассмотрите карту на с. 35 учебника. Что вы можете узнать с ее помощью о расселении славян? (Славяне населяли огромные пространства Восточной Европы по берегам рек Днепр, Западная Двина, Дунай, Висла, от берегов Черного моря до берегов Балтийского моря.) - Найдите эти моря и реки на физической карте Евразии. (Дети работают у карты.) - Какие племенные объединения были у славян? (Жили славяне племенами: восточные славяне, западные славяне, южные славяне.) - Какое из племен занимало наибольшее пространство? (Племя восточных славян.) Как жили наши предки? Первоначально восточные славяне жили каждый своим родом и на своих местах. Во главе стоял родовой старейшина. Но по мере расселения славян на больших пространствах родовые связи стали распадаться. На общий совет — вече — теперь сходились все домохозяева округи. Они выбирали старейшин для ведения общих дел. В случае военной опасности сражалось все мужское население — народное ополчение. Жилище древних славян(см. иллюстрацию в учебнике на с. 37). Время было беспокойное, жители соседних поселков часто воевали между собой, поэтому селились славяне обычно в местах, окруженных крутыми склонами, глубокими оврагами или водой. Они возводили вокруг своих поселений земляные валы, копали рвы (глубокие канавы), ставили частокол из крепких бревен. Для этого срубали дерево, обрубали сучья, обтесывали, заостряли, а потом обжигали на огне. Бревна надо было обтесать гладко, врыть глубоко в землю, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Поэтому такая изгородь и называлась частоколом. Она была крепкой и стояла долго. Выходов за этот частокол делали несколько, чтобы в случае нападения можно было скрыться от врагов. Жильем служили землянки, выкопанные в земле. В домах древних славян пол был на метр углублен в землю, стены выложены из тонких жердей, очищенных от веток. Крыша тоже была из жердей, а на ней толстый слой соломы. Крышу изнутри поддерживал столб. Внутри такого дома всегда было прохладно, темно и сыро. Окна, прорубленные в стенах, на ночь и в холода закрывали досками или соломой — ведь стекол тогда не было. В углу находилась сложенная из камня печь — она обогревала дом, на ней же готовили еду. Печь топилась по-черному, это значит, что дымовой трубы не было и печной дым выходил через дверь или отверстие в потолке. Это помогало сохранить тепло в помещении, но от этого все стены были в копоти и в саже. В доме свободное место занимали стол и 2—3 деревянные лавки. В углу лежало несколько охапок сена, покрытых звериными шкурами, — это постели. Как ни просто устроено жилье, а в нем можно укрыться от непогоды и дикого зверя, согреться у печи и сварить еду. Чем занимались? Славяне селились по берегам водоемов. Поэтому основным их занятием было рыболовство. Реки были кормилицами. В них водилось множество рыбы. Наши предки были прекрасными рыболовами. Орудием ловли рыбы служил гарпун, а позже — сплетенные неводы — сети и ловушки. Сети плели из льна, ловушки — из ивовых прутьев. Жизнь среди лесов определила еще одно занятие славян — охоту. В лесах было много всяких зверей: медведей, волков, лисиц, оленей, лосей, кабанов, соболей, куниц. Охотились наши предки на диких животных с помощью лука со стрелами, деревянного копья с острым костяным наконечником. Использовали топоры с рукоятками и пращи (это кожаный ремень для метания камней). При помощи силков ловили славяне и птиц: уток, голубей, тетеревов. Силки это специальные ловушки из прутьев или веревок. Охота давала не только дополнительное продовольствие, но и одежду. Кроме того, шкурки пушных зверей, главным образом куницы, соболя, служили основным средством обмена, т. е. выполняли роль денег. Слово «куна» (мех куницы) значило то же, что сейчас слово «деньги». Наши предки разводили свиней, коров, коз, лошадей, домашнюю птицу. Женщины и дети занимались собирательством. Собирательство диких ягод, орехов, грибов, трав в жизни славян играло большую роль. Весной, когда кончались припасы, собирали молодые побеги и листья лебеды, крапивы. Лебеда часто заменяла хлеб, из нее в голодное время пекли лепешки. Собирали в весеннем лесу щавель, дикую капусту, дикий лук. Для этого наши предки использовали корзины, лукошки, котомки и берестяные короба. — А еще славяне занимались бортничеством. Что это такое? (Борть — это дуплистое дерево, в котором селился пчелиный рой.) Но самым главным становится земледелие. Труд земледельца был очень тяжелым. Сначала зимой расчищали участок в лесу. Весной его выжигали, зола служила удобрением. Землю пахали сохой. После этого поле рыхлили мотыгой, смешивали золу с землей, а затем его засевали. Человек наполнял лукошко семенами, вешал его через плечо, выходил на пашню. Нужно быть мастером, чтобы не получилось так: здесь густо, а там пусто. Сеяли славяне просо, пшеницу, ячмень, овес, рожь, бобы, горох. На огороде выращивали репу, капусту, свеклу, морковь, чеснок, лук. Хлеб славяне называли «жито» — от слова «жить», потому что без хлеба прожить они не могли: это был главный продукт питания. Недаром о хлебе в русском языке сохранилось множество пословиц. — Какие пословицы о хлебе вы знаете? • Хлеб — всему голова. • Не пролил семи потов — вот хлеб и не готов. Ржаной хлебушка — калачу дедушка. • Баловством хлеб не добудешь. Во что верили славяне? Древние славяне были язычниками, т. е. поклонялись многим богам. Они боготворили леса, водные источники и стихии, старались умилостивить духов, которые повелевали этими стихиями, кланялись и приносили жертвы идолам. Для поклонения своим богам славяне не строили храмы. Они совершали обряды в священных рощах, у священных дубов, где стояли деревянные и каменные статуи языческих богов — идолы. VI. Физкультминутка VII. Работа по новой теме 1. Работа с иллюстрацией — На иллюстрации на с. 36 учебника — выставка предметов быта славян. Обратите внимание на одежду. Как вы думаете, из чего делали ткань? (Ответы детей.) Раньше не было фабрик, поэтому люди сами выращивали и обрабатывали лен, ткали из полученных волокон полотно. Одежда называлась домотканой. Красили ткани отварами коры, корней, листьев растений. Рубахи, как мужские, так и женские, украшали вышивкой. Считалось, что узорная вышивка оберегала от злых духов. Игра «Собери рубашку» — Перед вами части разрезанных рубашек. Соберите из них мужскую и женскую рубашку. (Девочки собирают женскую рубашку, а мальчики — мужскую.) 2. Выполнение заданий в рабочей тетради — Рассмотрите карту на с. 13. Используя карту на с. 35 учебника, раскрасьте контурную карту в рабочей тетради. Выделите разным цветом территории восточных, западных и южных славян. Вдоль каких рек шло расселение славян? (Дунай, Днепр, Волга, Дон, Двина.) — Подпишите названия рек и морей. (Взаимопроверка по учебнику.) — Работая в парах, выполните задание 2 на с. 14. Какое утверждение неверно? (6.) — На рисунке задания 4 на с. 14 найдите предметы быта восточных славян. Обведите их. Сравните свой выбор с рисунками учебника (с. 36). 3. Викторина 1. В какой части Европы было поселение славян? (Славяне населяли огромные пространства Восточной Европы.) 2. Какие национальности позднее произошли от восточных славян? (Русские, украинцы и белорусы.) 3. Как жили славяне? (Жили славяне племенами.) 4. Почему славяне были крепкими, выносливыми? (Каждый их день был полон трудовых забот. Налаженную жизнь могло нарушить появление недругов, какое-либо бедствие.) 5. Чем занимались мужчины? (Все мужчины были охотниками, рыболовами.) 6. Чем занимались женщины? (Женщины готовили пищу, разводили огороды, ткали, пряли, шили. Многие из них занимались врачеванием, готовили лекарственные снадобья из трав.) 7. Почему славяне жили племенами? (Сообща занимались земледелием. Чтобы расчистить землю под пашню, приходилось вырубать лес.) 8. Как древние славяне выбирали место для жилья? (Место выбирали безопасное, вблизи рек, где-нибудь на пригорке, обычно на прибрежном холме.) 9. Из чего шили одежду древние славяне? (Из льна и шерсти.) 10. Назовите главного бога славян. (Перун — бог грома и молнии.) 11. В кого еще они верили? (Верили, что дом охраняет домовой, в лесу водится леший, в реках и озерах живут водяной и русалки.) 12. Почему верования славян были так тесно связаны с природой? (Их жизнь сильно зависела от природы: урожай, успех охоты и т. д.) (Ученики обсуждают вопросы рубрики «Обсудим!» на с. 39 учебника.) 4. Работа с CD (Просмотр презентации.) VIII. Подведение итогов урока (Ответы на вопросы рубрики «Проверь себя» на с. 39 учебника.) Прошли века, наполненные бурными историческими событиями. Потомки древних восточных славян - русские, белорусы, украинцы — образовали свои государства. Происхождение у них одно, языки близкие, история общая. Не зря говорят: «Народное братство дороже всякого богатства», «Старый друг лучше новых двух». Я надеюсь, что вы всегда будете помнить об этом. Это наша история. IX. Рефлексия — Какую тему мы сегодня исследовали? — Что вас особенно удивило? — Кого можно поблагодарить за урок? (Самооценка. Комментарий учителя.) Домашнее задание 1. Прочитать текст на с. 34-39 учебника. 2. Выполнить задание 3 на с. 14 рабочей тетради. Дополнительный материал Современные названия месяцев — январь, февраль и т. д. — пришли к нам от древних римлян. Древние славяне называли месяцы года по-своему, и названия месяцев славянского календаря связаны с занятиями наших далеких предков. Тяжелым трудом добывали себе пропитание славяне. Чтобы подготовить землю для посева, нужно было сначала расчистить участок в лесу — ведь там, где жили славяне, готовых полей не было. Зимний месяц, в течение которого рубили лес, назывался «сечень» (от слова «сечь» — рубить). Далее следовали месяцы «сухий» и «березол», во время которых лес сушили и сжигали. Сеяли прямо в золу, слегка разрыхленную деревянной сохой. Такое земледелие называли огневым, или подсечным. Чаще всего сеяли просо, но были известны и другие злаки - пшеница, ячмень, рожь. Из овощей была распространена репа. Месяц жатвы называли «серпень», а месяц молотьбы — «вересень». Названия месяцев у древних славян, происходящие от названий земледельческих работ, говорят нам о том, что земледелие было главным занятием славян. Но они также разводили домашний скот, охотились, ловили рыбу, собирали ягоды, грибы, мед диких пчел. Каждая семья изготавливала для себя все необходимое. В маленьких глиняных печах — домницах — из руды выплавляли железо. Кузнец выковывал из него ножи, топоры, наконечники стрел и копий, мечи и другие вещи. Женщины лепили глиняную посуду, ткали полотно и шили одежду. Покупали только то, что нельзя было добыть самим или сделать на месте, например соль — ведь ее не везде можно было найти. Денег тогда еще не было, поэтому расплачивались пушниной, медом, воском, зерном, скотом. Так же как и другие народы, славяне верили в богов. Они считали их похожими на людей. Каждый день выезжает из золотого дворца на огненных конях бог солнца. Солнце греет и кормит человека. Но бывает так, что солнце сердится на человека, и тогда сохнут ручьи, реки, горят травы и посевы, голод губит людей и животных. А вот черные тучи закрыли солнце. Разбушевался бог Перун. Он бьет дубиной — гремит гром, стрелами-молниями рассекает тучи, поливает землю дождем. Страшен в гневе Перун — он посылает на землю бури и ливни, выбивает градом хлеба, поджигает жилища, убивает скот и людей. «Убей тебя Перун», — говорили тому, кому желали зла. Чтобы боги были добрее к людям, славяне устраивали в их честь праздники. Главному богу посвящали несколько праздников. Первый — в декабре, когда день перестает убывать. Следующий — Масленица. Это праздник проводов зимы и встречи весны. Сначала провожали зиму: делали из соломы чучело, наряжали в женскую одежду и ставили на сани. Вокруг чучела водили хороводы, а потом сжигали его на костре. Встречая весну, славяне молили бога об урожае. До наших дней дошел обычай печь на Масленицу блины — символ солнца. Самый большой праздник — Иванов день, или Иван Купала, — в ночь с 23 на 24 июня. Парни и девушки собирались у реки, надевали на головы венки, водили хороводы, пели песни. Ночью прыгали через костры — славяне верили, что огонь очищает. Затем все бросали в воду свои венки, с песнями входили в реку и купались. А в жаркие июльские дни для славян был особенно страшным Перун — ведь он мог уничтожить урожай, и тогда люди погибли бы от голода. Поэтому 20 июля, в день Перуна, парни и девушки не водили веселых хороводов, не пели песен — они молили о милости грозное божество. ________________________________ |