Мышечная Ткань. Мышечная ткань. Мышечными тканями (textus muscularis) называют ткани, различные по строению и происхождению, но сходные по способности к выраженным сокращениям.

Скачать 467.5 Kb. Скачать 467.5 Kb.

|

|

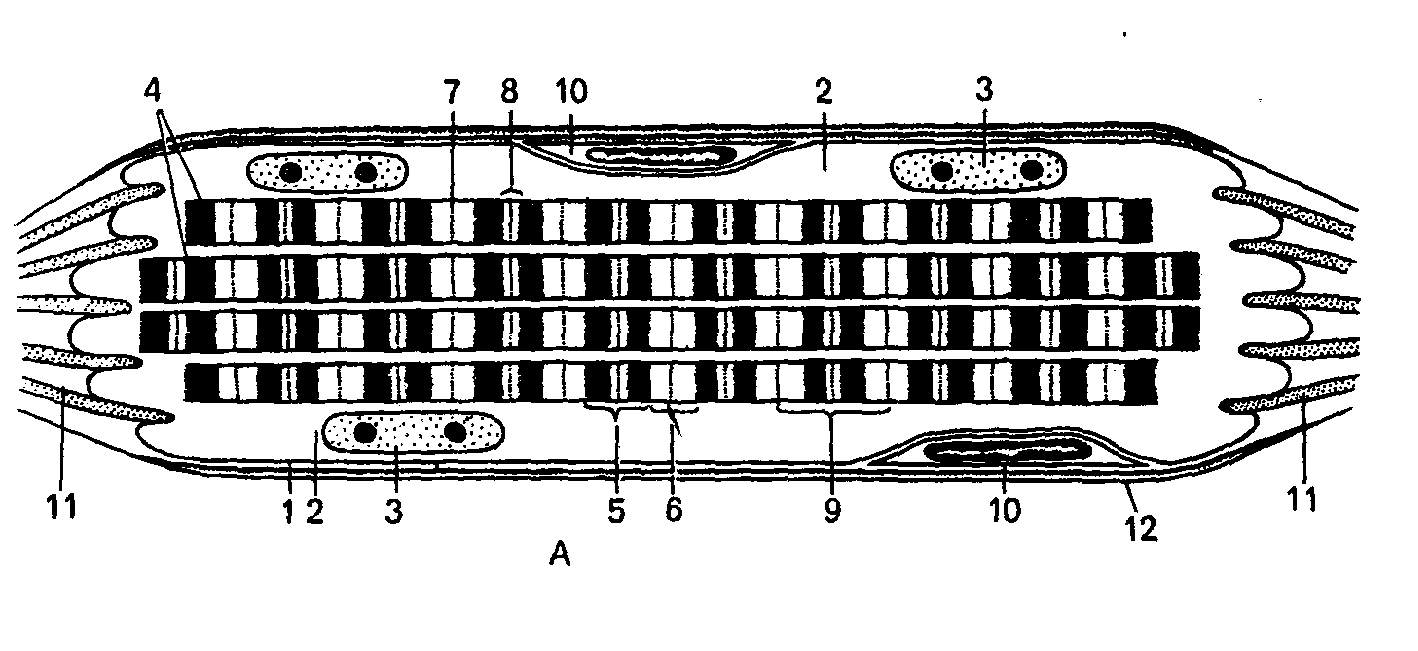

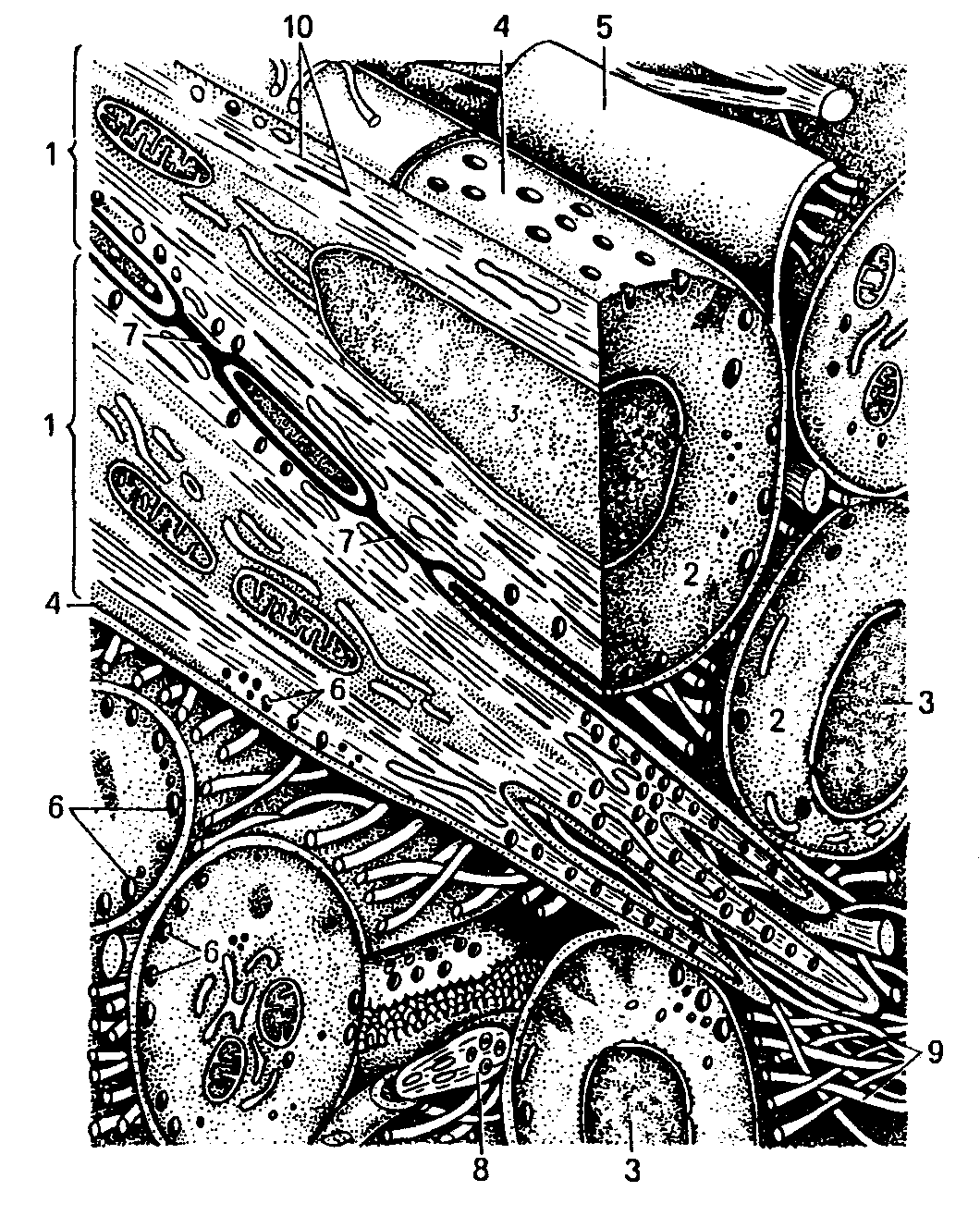

Мышечная ткань. Мышечными тканями (textus muscularis) называют ткани, различные по строению и происхождению, но сходные по способности к выраженным сокращениям. Они обеспечивают перемещения в пространстве организма в целом, его частей и движение органов внутри организма (сердце, язык, кишечник и др.). Свойством изменения формы обладают клетки многих тканей, но в мышечных тканях эта способность становится главной функцией. Общая морфофункциональная характеристика и классификация мышечных тканей Основные морфологические признаки элементов мышечных тканей - удлиненная форма, наличие продольно расположенных миофибрилл и миофиламентов - специальных органелл, обеспечивающих сократимость, расположение митохондрий рядом с сократительными элементами, наличие включений гликогена, липидов и миоглобина. Специальные сократительные органеллы - миофиламенты или миофибриллы обеспечивают сокращение, которое возникает при взаимодействии в них двух основных фибриллярных белков - актина и миозина при обязательном участии ионов кальция. Митохондрии обеспечивают эти процессы энергией. Запас источников энергии образуют гликоген и липиды. Миоглобин - белок, обеспечивающий связывание кислорода и создание его запаса на момент сокращения мышцы, когда сдавливаются кровеносные сосуды (поступление кислорода при этом резко падает). Классификация. В основу классификации мышечных тканей положены два принципа - морфофункциональный и гистогенетический. В соответствии с морфофункциональным принципом, в зависимости от структуры органелл сокращения, мышечные ткани подразделяют на две подгруппы. Первая подгруппа - поперечнополосатые (исчерченные) мышечные ткани (textus muscularis striatus). В цитоплазме их элементов миозиновые филамен-ты постоянно полимеризованы, образуют с актяновыми нитями постоянно существующие миофибриллы. Последние организованы в характерные комплексы - саркомеры. В соседних миофибриллах структурные субъединицы саркомеров расположены на одинаковом уровне и создают поперечную исчерченность. Исчерченные мышечные ткани сокращаются быстрее, чем гладкие. Вторая подгруппа - гладкие (неисчерченные) мышечные ткани (textus muscularis nonstriatus). Эти ткани характеризуются тем, что вне сокращения миозиновые филаменты деполимеризованы. В присутствии ионов кальция они полимеризуются и вступают во взаимодействие с филаментами актина. Образующиеся при этом миофибриллы не имеют поперечной исчерченности: при специальных окрасках они представлены равномерно окрашенными по всей длине (гладкими) нитями. В соответствии с гистогенетическим принципом в зависимости от источников развития (эмбриональных зачатков) мышечные ткани подразделяются на 5 типов: мезенхимные (из десмального зачатка в составе мезенхимы), эпидермальные (из кожной эктодермы и из прехордальной пластинки), нейральные (из нервной трубки), целомические (из миэпикардиальной пластинки висцерального листка сомита) и соматические (миотомные). Первые три типа относятся к подгруппе гладких мышечных тканей, четвертый и пятый - к подгруппе поперечнополосатых. Поперечнополосатые мышечные ткани Имеется две основные разновидности поперечнополосатых (исчерченных) тканей - скелетная и сердечная. Скелетная мышечная ткань Гистогенез. Источником развития элементов скелетной (соматической) поперечнополосатой мышечной ткани (textus muscularis striatus sceletalis) являются клетки миотомов - миобласты. Одни из них дифференцируются на месте и участвуют в образовании так называемых аутохтонных мышц. Другие клетки мигрируют из миотомов в мезенхиму. Они уже детерминированы, хотя внешне не отличаются от других клеток мезенхимы. Их дифференцировка продолжается в местах закладки других мышц тела. В ходе дифференцировки возникают две клеточные линии. Клетки одной из линий сливаются, образуя удлиненные симпласты - мышечные трубочки (миотубы). В них происходит дифференцировка специальных органелл - миофибрилл. В это время в миотубах отмечается хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть. Миофибриллы сначала располагаются под плазмолеммой, а затем заполняют большую часть миотубы. Ядра, напротив, из центральных отделов смещаются к периферии. Клеточные центры и микротрубочки при этом полностью исчезают. Гранулярная эндоплазматическая сеть редуцируется в значительной степени. Такие дефинитивные структуры называют миосимпластами. Клетки другой линии остаются самостоятельными и дифференцируются в миосателлитоциты (миосателлиты). Эти клетки располагаются на поверхности миосимпластов. Строение. Основной структурной единицей скелетной мышечной ткани является мышечное волокно, состоящее из миосимпласта и миосателлито-цитов, покрытых общей базальной мембраной. Длина всего волокна может измеряться сантиметрами при толщине 50-100 мкм. Комплекс, состоящий из плазмолеммы миосимпласта и базальной мембраны, называют сарколеммой. Строение миосимпласта. Миосимпласт имеет множество продолговатых ядер, расположенных непосредственно под сарколеммой. Их количество в одном симпласте может достигать нескольких десятков тысяч. У полюсов ядер располагаются органеллы общего значения - аппарат Гольджи и небольшие фрагменты гранулярной эндоплазматической сети. Миофибриллы заполняют основную часть миосимпласта и расположены продольно. Саркомер - структурная единица миофибриллы. Каждая миофибрилла имеет поперечные темные и светлые диски, имеющие неодинаковое лучепреломление (анизотропные А-диски и изотропные I-диски). Каждая миофибрилла окружена продольно расположенными и анастомозирующими между собой петлями агранулярной эндоплазматической сети - саркоп-лазматической сети. Соседние саркомеры имеют общую пограничную структуру - Z-линию. Она построена в виде сети из белковых фибриллярных молекул, среди которых существенную роль играет актинин. С этой сетью связаны концы актиновых филаментов. От соседних Z-линий актиновые филаменты направляются к центру саркомера, но не доходят до его середины. Филаменты актина объединены с Z-линией и нитями миозина фибриллярными нерастяжимыми молекулами небулина. Посередине темного диска саркомера располагается сеть, построенная из миомезина. Она образует в сечении М-линию. В узлах этой М-линии закреплены концы миозиновых филаментов. Другие их концы направляются в сторону Z-линий и располагаются между филаментами актина, но до самих Z-линий тоже не доходят. Вместе с тем эти концы фиксированы по отношению к Z-линиям растяжимыми гигантскими белковыми молекулами титина. Молекулы миозина имеют длинный хвост и на одном из его концов две головки. При повышении концентрации ионов кальция в области присоединения головок (шарнирный участок) молекулд изменяет свою конфигурацию. При этом (поскольку между миозиновыми филаментами расположены актиновые) головки миозина связываются с актином (при участии вспомогательных белков тропомиозина и тропонина). Затем головка миозина наклоняется и тянет за собой актиновую молекулу в сторону М-линии. Z-линии сближаются, саркомер укорачивается. Альфа-актининовые сети Z-линий соседних миофибрилл связаны друг с другом промежуточными филаментами. Они подходят к внутренней поверхности плазмолеммы и закрепляются в кортикальном слое цитоплазмы, так что саркомеры всех миофибрилл располагаются на одном уровне. Это и создает при наблюдении в микроскоп впечатление поперечной исчерчен-ности всего волокна. Источником ионов кальция служат цистерны агранулярной эндоплазматической сети. Они вытянуты вдоль миофибрилл около каждого сар-комера и образуют саркоплазматическую сеть. Именно в ней аккумулируются ионы кальция, когда миосимпласт находится в расслабленном состоянии. На уровне Z-линий (у амфибии) или на границе А- и I-дисков (у млекопитающих) канальцы сети меняют направление и располагаются поперечно, образуя расширенные терминальные или латеральные (L) цистерны. С поверхности миосимпласта плазмолемма образует длинные трубочки, идущие поперечно в глубину клетки (Т-трубочки) на уровне границ между темными и светлыми дисками. Когда клетка получает сигнал о начале сокращения, он перемещается по плазмолемме в виде потенциала действия и распространяется отсюда на мембрану Т-трубочек. Поскольку эта мембрана сближена с мембранами саркоплазматической сети, состояние последних меняется, кальций освобождается из цистерн сети и взаимодействует с актиномиозиновыми комплексами (они сокращаются). Когда потенциал действия исчезает, кальций снова аккумулируется и сокращение миофибрилл прекращается. Для развития усилия сокращения нужна энергия. Она освобождается за счет АТФ- и АДФ-превращений. Роль АТФазы выполняет миозин. Источником АТФ служат главным образом митохондрии, поэтому они и располагаются непосредственно между миофибриллами. Большую роль в деятельности миосимпластов играют включения миоглобина и гликогена. Гликоген служит источником энергии, необходимой не только для совершения мышечной работы, но и поддержания теплового баланса всего организма. Миоглобин связывает кислород, когда мышца расслаблена и через мелкие кровеносные сосуды свободно протекает кровь. Во время сокращения мышцы сосуды сдавливаются, а запасенный кислород освобождается и участвует в биохимических реакциях. Миосателлитоциты. Эти малодифференцированные клетки, являющиеся источником регенерации мышечной ткани. Они прилежат к поверхности миосимпласта, так что их плазмолеммы соприкасаются. Миосателлитоциты одноядерны, их ядра овальной формы и мельче, чем в симпластах. Они обладают всеми органеллами общего значения (в том числе и клеточным центром). Типы мышечных волокон. Разные мышцы (как органы) функционируют в неодинаковых биомеханических условиях. Поэтому и мышечные волокна в составе разных мышц обладают разной силой, скоростью и длительностью сокращения, а также утомляемостью. Ферменты в них обладают разной активностью и представлены в различных изомерных формах. Заметно различие в них содержания дыхательных ферментов — гликолитических и окислительных. По соотношению миофибрилл, митохондрий и миоглобина различают белые, красные и промежуточные волокна. По функциональным особенностям мышечные волокна подразделяют на быстрые, медленные и промежуточные. Наиболее заметно мышечные волокна различаются особенностями молекулярной организации миозина. Среди различных его изоформ существуют две основных - «быстрая» и «медленная». При постановке гистохимических реакций их различают по АТФазной активности. С этими свойствами коррелирует и активность дыхательных ферментов. Обычно в быстрых волокнах преобладают гликолитические процессы, они более богаты гликогеном, в них меньше миоглобина, поэтому их называют также белыми. В медленных волокнах, напротив, выше активность окислительных ферментов, они богаче миоглобином, выглядят более красными. Если по активности АТФазы мышечные волокна различаются довольно резко, то степень активности дыхательных ферментов варьирует весьма значительно, поэтому наряду с белыми и красными существуют и промежуточные волокна. В мышечной ткани разные волокна часто расположены мозаично. Свойства мышечных волокон меняются при изменении нагрузок - спортивных, профессиональных, а также в экстремальных условиях (невесомость). При возврате к обычной деятельности такие изменения обратимы. При некоторых заболеваниях (мышечные атрофии, дистрофии, последствия денервации) мышечные волокна с разными исходными свойствами изменяются неодинаково. Это позволяет уточнять диагноз, для чего исследуют биоптаты скелетных мышц. Регенерация скелетной мышечной ткани. Ядра миосимпластов делиться не могут, так как у них отсутствуют клеточные центры. Камбиальными элементами служат миосателлитоциты. Пока организм растет, они делятся, а дочерние клетки встраиваются в концы симпластов. По окончании роста размножение миосателлитоцитов затухает. После повреждения мышечного волокна на некотором протяжении от места травмы оно разрушается и его фрагменты фагоцитируются макрофагами. Восстановление тканей осуществляется за счет двух механизмов: компенсаторной гипертрофии самого симпласта и пролиферации миосателлитоцитов. В симпласте активизируются гранулярная эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи. Происходит синтез веществ, необходимых для восстановления саркоплазмы и миофибрилл, а также сборка мембран, так что восстанавливается целостность плазмолем-мы. Поврежденный конец миосимпласта при этом утолщается, образуя мышечную почку. Миосателлитоциты, сохранившиеся рядом с повреждением, делятся. Одни из них мигрируют к мышечной почке и встраиваются в нее, другие сливаются (так же, как миобласты при гистогенезе) и образуют миотубы, которые затем входят в состав вновь образованных мышечных волокон или формируют новые волокна. Скелетная мышца как орган Передача усилий сокращения на скелет осуществляется посредством сухожилий или прикрепления мышц непосредственно к надкостнице. На конце каждого мышечного волокна плазмолемма образует глубокие узкие впячивания. В них со стороны сухожилия или надкостницы проникают тонкие коллагеновые волокна. Последние спирально оплетаются ретикулярными волокнами. Концы волокон направляются к базальной мембране, входят в нее, поворачивают назад и по выходе снова оплетают коллагеновые волокна соединительной ткани. Между мышечными волокнами находятся тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани - эндомизий. Коллагеновые волокна наружного листка базальной мембраны вплетаются в него, что способствует объединению усилий при сокращении миосимпластов. Более толстые прослойки рыхлой соединительной ткани окружают по нескольку мышечных волокон, образуя перимизий и разделяя мышцу на пучки. Несколько пучков объединяются в более крупные группы, разделенные более толстыми соединительнотканными прослойками. Соединительную ткань, окружающую поверхность мышцы, называют эпимизием. Васкуляризация. Артерии вступают в мышцу и распространяются по прослойкам соединительной ткани, постепенно истончаясь. Ветви 5-6-го порядка образуют в перимизий артериолы. В эндомизий расположены капилляры. Они идут вдоль мышечных волокон, анастомозируя друг с другом. Венулы, вены и лимфатические сосуды проходят рядом с приносящими сосудами. Как обычно, рядом с сосудами много тканевых базофилов, принимающих участие в регуляции проницаемости сосудистой стенки. Иннервация. В мышцах выявлены миелинизированные эфферентные (двигательные), афферентные (чувствительные), а также немиелинизированные вегетативные нервные волокна. Отросток нервной клетки, приносящий импульс от моторного нейрона спинного мозга, ветвится в перимизий. Каждая его ветвь проникает сквозь базальную мембрану и у поверхности симпласта на плазмолемме образует терминали, участвуя в организации так называемой моторной бляшки. При поступлении нервного импульса из терминалей выделяется ацетилхолин — медиатор, который вызывает возбуждение (потенциал действия), распространяющееся отсюда по плазмолемме миосимпласта. Итак, каждое мышечное волокно иннервируется самостоятельно и окружено сетью гемокапилляров, образуя комплекс, именуемый мионом. Группа же мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном, называется нервно-мышечной единицей. Мышечные волокна, принадлежащие к одной нервно-мышечной единице, 'лежат не рядом, а расположены мозаично среди волокон, относящихся к другим единицам. Чувствительные нервные окончания располагаются не на рабочих (экстрафузальных) мышечных волокнах, а связаны со специализированными мышечными волокнами в так называемых мышечных веретенах (с интрафузальными мышечными волокнами), которые расположены в перимизии. Интрафузальные мышечные волокна. Интрафузальные мышечные волокна веретен значительно тоньше рабочих. Существует два их вида - волокна с ядерной сумкой и волокна с ядерной цепочкой. Ядра в тех и в других округлые и расположены в толще симпласта, а не у его поверхности. В волокнах с ядерной сумкой ядра симпласта образуют скопления в его утолщенной средней части. В волокнах с ядерной цепочкой в средней части симпласта утолщение не образуется, ядра лежат здесь продольно одно за другим. Рядом со скоплениями ядер расположены органеллы общего значения. Миофибриллы находятся в концах симпластов. Сарколемма волокна соединяется с капсулой нервно-мышечного веретена из плотной волокнистой соединительной ткани. Каждое мышечное волокно веретена спирально обвито терминалью чувствительного нервного волокна. В результате сокращения или расслабления рабочих мышечных волокон изменяется натяжение соединительнотканной капсулы веретена, соответственно изменяется тонус интрафузальных мышечных волокон. Вследствие этого возбуждаются чувствительные нервные окончания, обвивающие их, и в области терминалей возникают афферентные нервные импульсы. На каждом миосимпласте Сердечная мышечная ткань Гистогенез и виды клеток. Источники развития сердечной поперечнополосатой мышечной ткани (textus muscularis striatus cardiacus) - симметричные участки висцерального листка спланхнотома в шейной части зародыша - миоэпикардиалъные пластинки. Из них дифференцируются также клетки мезотелия эпикарда. В ходе гистогенеза возникает 5 видов кардиомиоци-тов — рабочие (сократительные), синусные (пейсмекерные), переходные, проводящие, а также секреторные. Рабочие (сократительные) кардиомиоциты образуют свои цепочки. Именно они, укорачиваясь, обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы. Рабочие кардиомиоциты способны передавать управляющие сигналы друг другу. Синусные (пейсмекерные) кардиомиоциты способны автоматически в определенном ритме сменять состояние сокращения на состояние расслабления. Именно они воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон, в ответ на что изменяют ритм сократительной деятельности. Синусные (пейсмекерные) кардиомиоциты передают управляющие сигналы переходным кардиомиоцитам, а последние - проводящим. Проводящие кардиомиоциты образуют цепочки клеток, соединенных своими концами. Первая клетка в цепочке воспринимает управляющие сигналы от синусных кардиомиоцитов и передает их далее - другим проводящим кардиомиоцитам. Клетки, замыкающие цепочку, передают сигнал через переходные кардиомиоциты рабочим. Секреторные кардиомиоциты выполняют особую функцию. Они вырабатывают натрийуретический фактор (гормон), участвующий в процессах регуляции мочеобразования и в некоторых других процессах. Все кардиомиоциты покрыты базальной мембраной. Строение сократительных (рабочих) кардиомиоцитов. Клетки имеют удлиненную (100-150 мкм) форму, близкую к цилиндрической. Их концы соединяются друг с другом, так что цепочки клеток составляют так называемые функциональные волокна (толщиной до 20 мкм). В области контактов клеток образуются так называемые вставочные диски. Кардиомиоциты могут ветвиться и образуют пространственную сеть. Их поверхности покрыты базальной мембраной, в которую снаружи вплетаются ретикулярные и коллагеновые волокна. Ядро кардиомиоцита (иногда их два) овальное и лежит в центральной части клетки. У полнэсвв ядра сосредоточены немногочисленные органеллы общего значения, за исключением агранулярной эндоплазматической сети и митохондрий. Специальные органеллы, которые обеспечивают сокращение, называются миофибриллами. Они слабо обособлены друг от друга, могут расщепляться. Их строение аналогично строению миофибрилл миосимпласта скелетного мышечного волокна. Каждая митохондрия располагается на протяжении всего сар-комера. От поверхности плазмолеммы в глубь кардиомиоцита направлены Т-трубочки, находящиеся на уровне Z-линии. Их мембраны сближены, контактируют с мембранами гладкой эндоплазматической (саркоплазматической) сети. Петли последней вытянуты вдоль поверхности миофибрилл и имеют латеральные утолщения (L-системы), формирующие вместе с Т-трубочками триады или диады. В цитоплазме имеются включения гликогена и липидов, особенно много включений миоглобина. Механизм сокращения кардиомиоцитов такой же, как у миосимпласта. располагается также своя моторная бляшка. Поэтому Интрафузальные мышечные волокна постоянно находятся в напряжении, подстраиваясь к длине мышечного брюшка в целом Организация кардиомиоцитов в ткань. Кардиомиоциты соединяются друг с другом своими торцевыми концами. Здесь образуются так называемые вставочные диски: эти участки выглядят как тонкие пластинки при увеличении светового микроскопа. Фактически же концы кардиомиоцитов имеют неровную поверхность, поэтому выступы одной клетки входят во впадины другой. Поперечные участки выступов соседних клеток соединены друг с другом интердигитациями и десмосомами. К каждой десмосоме со стороны цитоплазмы подходит миофибрилла, закрепляющаяся концом в десмоплакиновом комплексе. Таким образом, при сокращении тяга одного кардиомиоцита передается другому. Боковые поверхности выступов кардиомиоцитов объединяются нексусами (щелевыми соединениями). Это создает между ними метаболические связи и обеспечивает синхронность сокращений. Возможности регенерации сердечной мышечной ткани. При длительной усиленной работе (например, в условиях постоянно повышенного артериального давления крови) происходит рабочая гипертрофия кардиомиоцитов. Стволовых клеток или клеток-предшественников в сердечной мышечной ткани нет, поэтому погибающие кардиомиоциты (в частности, при инфаркте миокарда) не восстанавливаются. Гладкие мышечные ткани Различают три группы гладких (неисчерченных) мышечных тканей (textus muscularis nonstriatus) - мезенхимные, эпидермольные и нейролъные. Мышечная ткань мезенхимного происхождения Гистогенез. Стволовые клетки и клетки-предшественники в гладкой мышечной ткани на этапах эмбрионального развития пока точно не отождествлены. По-видимому, они родственны механоцитам тканей внутренней среды. Вероятно, в мезенхиме они мигрируют к местам закладки органов, будучи уже детерминированными. Дифференцируясь, они синтезируют компоненты матрикса и коллагена базальной мембраны, а также эластина. У дефинитивных клеток (миоцитов) синтетическая способность снижена, но не исчезает полностью. Строение и функционирование клеток. Гладкий миоцит - веретеновидная клетка длиной 20-500 мкм, шириной 5-8 мкм. Ядро палочковидное, находится в ее центральной части. Когда миоцит сокращается, его ядро изгибается и даже закручивается. Органеллы общего значения, среди которых много митохондрий, сосредоточены около полюсов ядра (в эндоплазме). Аппарат Гольджи и гранулярная эндо плазматическая сеть развиты слабо, что свидетельствует о малой активности синтетических функций. Рибосомы в большинстве своем расположены свободно. Филаменты актина образуют в цитоплазме трехмерную сеть, вытянутую преимущественно продольно. Концы филаментов скреплены между собой и с плазмолеммой специальными сшивающими белками. Эти участки хорошо видны на электронных микрофотографиях как плотные тельца. Мономеры миозина располагаются рядом с филаментами актина. Сигнал к сокращению обычно поступает по нервным волокнам. Медиатор, который выделяется из их терминалей, изменяет состояние плазмолеммы. Она образует впячивания - кавеолы, в которых концентрируются ионы кальция. Кавеолы отшнуровываются в сторону цитоплазмы в виде пузырьков (здесь из пузырьков освобождается кальций). Это влечет за собой как полимеризацию миозина, так и взаимодействие миозина с актином. Актиновые фила-менты смещаются друг другу навстречу, плотные пятна сближаются, усилие передается на плазмолемму, и вся клетка укорачивается. Когда поступление сигналов со стороны нервной системы прекращается, ионы кальция эвакуируются из кавеол, миозин деполимеризуется и «миофибриллы» распадаются. Сокращение прекращается. Таким образом, актиномиозиновые комплексы существуют в гладких миоцитах только в период сокращения. Гладкие миоциты располагаются без заметных межклеточных пространств. На концах клеток плазмолемма образует узкие трубчатые впячивания. Миоциты разделены базальной мембраной. На отдельных участках в ней образуются «окна», поэтому плазмолеммы соседних миоцитов сближаются. Здесь формируются нексусы, и между клетками возникают не только механические, но и метаболические связи. Поверх «чехликов» из базальной мембраны между миоцитами проходят эластические и ретикулярные волокна, объединяющие клетки в единый тканевой комплекс. Ретикулярные волокна проникают в щели на концах миоцитов, закрепляются там и передают усилие сокращения клетки всему их объединению. Регенерация. Физиологическая регенерация гладкой мышечной ткани проявляется в условиях повышенных функциональных нагрузок. Наиболее отчетливо это видно в мышечной оболочке матки при беременности. Такая регенерация осуществляется не столько на тканевом, сколько на клеточном уровне: миоциты растут, в цитоплазме активизируются синтетические процессы, количество миофиламентов увеличивается (рабочая гипертрофия клеток). Не исключена, однако, и пролиферация клеток. Мышечная ткань мезенхимного типа в составе органов Миоциты объединяются в пучки, между которыми располагаются тонкие прослойки соединительной ткани. В эти прослойки вплетаются ретикулярные и эластические волокна, окружающие миоциты. В прослойках проходят кровеносные сосуды и нервные волокна. Терминали последних оканчиваются не непосредственно на миоцитах, а между ними. Поэтому после поступления нервного импульса медиатор распространяется диффузно, возбуждая сразу многие клетки. Гладкая мышечная ткань мезенхимного происхождения представлена главным образом в стенках кровеносных сосудов и многих трубчатых внутренних органов, а также образует отдельные-мелкие мышцы (цилпарные). Гладкая мышечная ткань в составе конкретных органов имеет неодинаковые функциональные свойства. Это обусловлено тем, что на поверхности органов имеются разные рецепторы к конкретным биологически активным веществам. Поэтому и на многие лекарственные препараты их реакция неодинакова. Возможно, разные функциональные свойства тканей связаны и с конкретной молекулярной организацией актиновых филаментов. Мышечная ткань эпидермального происхождения Миоэпителиальные клетки развиваются из эпидермального зачатка. Они встречаются в потовых, молочных, слюнных и слезных железах и имеют общих предшественников с их секреторными клетками. Миоэпителиальные клетки непосредственно прилежат к собственно эпителиальным и имеют общую с ними базальную мембрану. При регенерации те и другие клетки тоже восстанавливаются из общих малодифференцированных предшественников. Большинство миоэпителиальных клеток имеют звездчатую форму. Эти клетки нередко называют корзинчатыми: их отростки охватывают концевые отделы и мелкие протоки желез. В теле клетки располагаются ядро и органеллы общего значения, а в отростках - сократительный аппарат, организованный, как и в клетках мышечной ткани мезенхимного типа. Мышечная ткань нейрального происхождения Миоциты этой ткани развиваются из клеток нейрального зачатка в составе внутренней стенки глазного бокала. Тела этих клеток располагаются в эпителии задней поверхности радужки. Каждая из них имеет отросток, который направляется в толщу радужки и ложится параллельно ее поверхности. В отростке находится сократительный аппарат, организованный так же, как и во всех гладких миоцитах. В зависимости от направления отростков (перпендикулярно или параллельно краю зрачка) миоциты образуют две мышцы - суживающую и расширяющую зрачок.  Рис 1. Поперечнополосатое мышечное волокно (миосимпласт). I - строение мышечного волокна на светооптическом уровне. А - схема, Б - микрофотография. 1 - плазмолемма; 2 - саркоплазма; 3 - ядра миосимпласта; 4 - миофибриллы; 5 - анизотропный диск (полоска А); 6 - изотропный диск (полоска I); 7 - телофрагма (линия Z); 8 - светлая зона (полоса Н), в середине которой проходит мезофрагма (линия М); 9 - саркомер; 10 - миосателлитоцит; 11 - сухожильные волокна; 12 - базальная мембрана  Рис 2. Саркомер (схема). 1 - линия Z; 2 - линия М; 3 - филаменты актина; 4 - филаменты миозина; 5 - фибриллярные молекулы титина  Рис. 127. Строение гладкой (неисчерченной) мышечной ткани (объемная схема) (по Р.Кристичу, с изменениями). 1 - веретеновидные гладкие миоциты; 2 - цитоплазма миоцита; 3 - ядра миоцитов; 4 - плазмолемма; 5 - базальная мембрана; 6 - поверхностные пиноцитозные пузырьки; 7 - межклеточные соединения; 8 - нервное окончание; 9 - коллагеновые фибриллы; 10 -микрофиламенты. Список используемой литературы.

План.

|