основы самообразования и самоорганизации. Практические задания по дисциплине основы самообразования и само. Москва 2021 Вопросы для развернутых письменных ответов в виде эссе Вопрос 9

Скачать 130.5 Kb. Скачать 130.5 Kb.

|

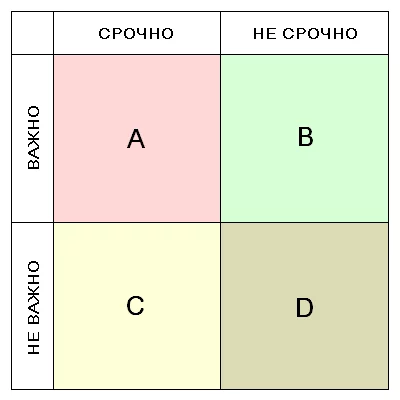

МОСКВА 2021 Вопросы для развернутых письменных ответов в виде эссе: Вопрос 9. В чем суть матрицы Эйзенхауэра? Данная матрица состоит из четырех квадратов, каждый из которых имеет свое обозначение. В квадраты вписываются дела, которые нужно выполнить сегодня или на протяжении определенного периода времени. На следующем изображении вы увидите схематическое представление того, как выглядит квадрат Эйзенхауэра, и сразу же поймете, как он устроен и что куда записывать.  После заполнения всей таблицы сразу становится понятно, какими делами следует заняться в первую очередь, какие можно отложить на потом, а какие вообще не нуждаются в выполнении конкретно сейчас или являются не настолько важными, чтобы тратить на них свое драгоценное время. В принципе, и так все понятно даже по схематическому представлению, но хотелось бы отдельно поговорить о каждом квадрате, чтобы точно не возникло путаницы. Блок A с важными и срочными деламиСмотрим на таблицу и видим, что в блок А попадают все важные и одновременно срочные дела. Бытует мнение, что при идеальном тайм-менеджменте это поле остается пустым, поскольку допускать завала нельзя. Однако если это уже произошло и появились дела, которые нельзя отложить, придется записывать их в блок А и приступать к выполнению немедленно. Дополнительно расскажу о том, какие планы нужно вписывать в этот квадрат, если все-таки неотложные дела уже появились: Если план не выполнен, и это негативно сказывается на достижении поставленной цели. Если при невыполнении какой-то задачи появляются затруднения и неприятности (их мы и разбираем отдельно). Если дела связаны со здоровьем. Не забывайте иногда использовать делегирование, то есть поручать выполнение дел в блоке А другим людям, если это является возможным. Так вы не потратите свое время на их выполнение, займетесь планами из других блоков и остановите образование снежного кома. Блок B с важными, но не срочными деламиЭтот блок считается основным, поскольку в него вписываются повседневные задачи, с которыми сталкивается каждый человек. Опубликованы исследования, говорящие о том, что люди, выполняющие дела преимущественно из этого блока, чаще достигают желаемого результата и становятся успешными. Важно отметить, что дела из блока B не являются срочными, а значит, на их выполнение можно потратить столько времени, сколько нужно, сконцентрировавшись на качестве, а не скорости. Однако не стоит забывать, что при первом же провале план быстро перекочует в блок А таблицы Эйзенхауэра, что не есть хорошо. Блок C со срочными, но не важными делами Логически можно понять, что большинство задач, относящихся к этому блоку, просто отвлекают вас от выполнения более важных дел, замедляя общий рабочий процесс. Добавление сюда планов, которые можно не делать, позволит разобраться с тем, что является отвлекающим маневром и только тормозит весь процесс. Переходить к таким планам нужно только тогда, когда с основными уже покончено. Блок D с несрочными и неважными деламиВ завершение разберу самый интересный квадрат Эйхенхауэра с буквой D, куда относятся дела несрочные и неважные. Если вы не знаете, что записывать в этот блок, то вот вам пара примеров: Просмотр фильмов и сериалов. Звонки друзьям. Компьютерные игры. Социальные сети. Не стоит думать, что нужно вообще отказаться от каких-либо развлечений, но нужно учитывать, что приоритетные задачи могут быстро накопиться и создать кучу, которую невозможно будет разобрать быстро. Приступайте к планам из блока D только после того, как разобрались с остальными. Матрица Эйзенхауэра – это лишь один из многих способов планирования и распределения дел. Ей можно воспользоваться, если такой метод вам близок или есть желание попробовать что-то новое в тайм-менеджменте. Простота и эффективность реализации – одни из ключевых причин, почему вам стоит присмотреться именно к этому методу. Вопрос 5. Самооценка и уровень притязаний. Стратегия решения проблем. Одним из немаловажных факторов, влияющих на процесс целенаправленного получения знаний учащимися, является влияние самооценки и уровня притязаний на процесс обучения. Самооценка относится к ядру личности и существенно влияет на поведение индивида. Она тесно связана с уровнем притязаний человека – степенью трудности целей, которые он ставит перед собой. Под самооценкой подразумевают оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка является важным регулятором ее поведения. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее развитие его личности. Самооценка выполняет регуляторную и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее взаимоотношения с другими людьми. Защитная функция самооценки, обеспечивая относительную стабильность и автономность личности, хотя может вести к искажению опыта. Самооценка характеризуется по следующим параметрам: 1)уровень ( высокая, средняя, низкая); 2)соотношение с реальной успешностью ( адекватная и неадекватная, или завышенная и заниженная); 3) особенности строения (конфликтная и бесконфликтная). Устойчивая и вместе с тем достаточно гибкая самооценка (которая может меняться под влиянием новой информации, приобретения опыта, оценок окружающих и др.) является оптимальной как для развития, так и для продуктивности деятельности. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний личности, т.е. стремлением к достижению целей той степени сложности, на которую человек считает себя способным. В основе уровня притязания личности лежит такая оценка своих способностей, сохранение которой стало для человека потребностью. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным (возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность, агрессивность и др.). Люди с реалистичным уровнем притязаний отличаются уверенностью в своих силах, настойчивостью в достижении цели, большей продуктивностью, критичностью в оценке достигнутого. Самооценка и уровень притязаний как предмет психологических исследований в отечественной психологии. К проблеме самооценки и уровню притязаний обращались многие отечественные психологи. Самооценка – ценность, значимость которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное образование, компонент самопознания и как процесс самооценивания. Основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Самооценка формируется при активном участии самой личности и отражает своеобразие ее внутреннего мира. У А.В.Петровского уровень притязаний перекликается с Я-идеальным. Ученый считает, что «…самооценка есть результат… своего рода проекция реального «Я» на «Я» идеальное. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. в кратком психологическом словаре дают следующее определение самооценке: Самооценка - суждение человека о наличии, отсутствии или слабости тех или иных качеств, свойств в сравнении их с определенным образом, эталоном. Самооценка выявляет оценочное отношение человека к себе, к своему характеру, внешнему виду, речи ит.д. это сложная психологическая система, иерархически организованная и функционирующая на разных уровнях. Человек выступает для самого себя как особый объект познания. Познание себя включено в еще более широкую систему познания внешнего мира и осуществления в непрерывном взаимодействии человека с миром. Самооценка связана со всеми проявлениями психической жизни человека. Основными средствами самооценки являются: самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, сравнение. На этой основе личность самооценивает себя, свои возможности, качества, место среди других людей, достигнутые результаты в различных сферах жизнедеятельности, взаимопонимание с людьми. Позиция А.В. Захаровой сводится к тому, что осуществляя целенаправленные воздействия на формирование самооценки, необходимо прежде всего отдавать себе отчет в том, какую личность мы хотим спроецировать, какими качествами ее наделить. Хотим ли воспитать человека самоуверенного и самодовольного, центром устремлений которого будет его собственное «я», воспринимающего окружающих лишь в качестве средства достижения собственных целей, или хотим вырастить личность гуманную, творчески активную, критически относящуюся к себе, умеющую самостоятельно определять перспективы собственного развития? Можно формировать самооценку как интеллектуальное действие, рефлексивное в своей основе, опирающееся на развернутый анализ ситуации оценивания, - полагает А.В. Захарова, - а можно строить ее как эхолалическое образование, односторонне ориентированное, некритически воспроизводящее оценки окружающих Н.А. Менчинская подчеркивала, что в учебной деятельности самооценка играет большую роль. Как один из «…важных личностных параметров умственной деятельности, она выполняет функцию саморегуляции поведения, посредством нее определяется желательность (или нежелательность) какого-либо поступка. Самооценка в большой мере влияет на степень успешности осуществляемой деятельности». Исследования, проводившиеся А.И.Липкиной под руководством Н.А.Менчинской, показали, что неадекватная самооценка (как завышенная, так и заниженная) отрицательно сказывается на процессе, а также и на результате учебной деятельности. Сысенко В.А. в своих работах так выражает понимание и необходимость самооценки; «Следует учитывать, что человек - сугубо противоречивое существо, в натуре которого смешаны в самой причудливой форме положительные и отрицательные качества: мораль и аморальность, честь и бесчестие, щедрость и жадность, и так до бесконечности» М.И.Лисина писала, что «аффективную часть образа, абстрагированную от знания, мы называем самооценкой. А когнитивную часть предпочитаем именовать представлением о себе, чтобы подчеркнуть ее связь по происхождению и по природе с познавательными процессами индивида». Также придерживалась мнения, что общую самооценку нужно характеризовать не количественно (насколько она высока), а качественно — каков ее состав и окраска (положительная — отрицательная, полная — неполная и т. д.). Конкретная самооценка выражает отношение индивида к успеху своего отдельного, частного действия. Самооценка и основанный на ней уровень притязаний становятся привычными для индивида и возникает потребность сохранять это равновесие. Невозможность удовлетворить свои притязания всегда сталкивает с неуспехом, порождая конфликт. Отсюда и неадекватная реакция индивида на свой неуспех: он либо отвергает сам факт неуспеха, либо объясняет его не соответствующими действительности причинами. Неадекватная реакция становится защитой, позволяет в случае неуспеха (именно потому, что причина неуспеха видится не в себе) не снижать оценку себя, своих возможностей, требований к себе, своих притязаний. Самосознанию и самооценке в частности много внимания уделял И.С.Кон. Описывая изменения, происходящие в юношеском возрасте, ученый отмечал, что перестройка самосознания в подростковом и юношеском возрасте, связанная с открытием своего внутреннего мира, появлением новых контекстов и углов зрения, под которыми индивид себя рассматривает, оказывает значительное влияние на самооценку. Это объясняется еще и переориентацией юношеского сознания с внешнего контроля на самоконтроль и ростом потребности в достижении конкретных результатов. В одних случаях самооценка проверяется путем соизмерения выраженного в ней уровня притязаний с фактическими результатами деятельности — спортивными достижениями, школьными отметками, данными тестирования. В других случаях самооценка сравнивается с оценкой испытуемого окружающими людьми (учителями, родителями), выступающими в качестве экспертов. Самооценка также служит средством психологической защиты. Желание иметь положительный образ «Я» нередко побуждает индивида преувеличивать свои достоинства и преуменьшать недостатки. В целом адекватность самооценок с возрастом повышается: самооценки взрослых по большинству показателей более реалистичны и объективны, чем юношеские, а юношеские — чем подростковые, в чем сказываются большой жизненный опыт, умственное развитие и стабилизация уровня притязаний. Также самосознание и самооценки юношей и девушек сильно зависят от стереотипных представлений о том, какими должны быть мужчины и женщины, а эти стереотипы, в свою очередь, производны от исторически сложившейся в том или ином обществе дифференциации половых ролей. Уровень притязаний — характеризует: 1) уровень трудности, достижение которого является общей целью серии будущих действий (идеальная цель); 2)выбор субъектом цели очередного действия, формирующейся в результате переживания успеха или неуспеха ряда прошлых действий (уровень притязаний вданный момент); 3) желаемый уровень самооценки личности (уровень Я). Стремление к повышению самооценки в условиях, когда человек свободен в выборе степени трудности очередного действия, приводит к конфликту двух тенденций — тенденции повысить притязания, чтобы одержать максимальный успех, и тенденции снизить их, чтобы избежать неудачи. Переживание успеха (или неуспеха), возникающее вследствие достижения (или недостижения) уровня притязаний, влечет за собой смещение уровня притязаний в область более трудных (или более легких) задач. Снижение трудности избираемой цели после успеха или ее повышение после неудачи (атипичное изменение уровня притязаний) говорят о нереалистичном уровне притязаний или неадекватной самооценке. Представления о своих возможностях делают субъекта неустойчивым в выборе целей: его притязания резко повышаются после успеха и столь же резко падают после неудачи. Влияние неудачи больше понижает самооценку, чем успех повышает её. Известно, что в экспериментальной психологии характеристики самооценки нередко устанавливаются по параметрам притязаний. По мнению БороздинойЛ.В. уровень притязаний считается проявлением самооценки в действии личности. Эксперименты последних лет раскрывают зависимость уровней самооценки и притязаний под влиянием тревожности индивида. Выделяют известную вероятность нарастания тревожности от высокой самооценки к низкой. Т. е. констатируют присутствие обратной зависимости величин уровня тревожности и самооценки как некой тенденции, выявляемой лишь посредством анализа усредненных значений. А вот при сопоставлении уровня притязаний с уровнем тревожности такой связи сколько-нибудь определенно вообще подтвердить не удалось. Анализ соотношения этих трех элементов вскрывает достоверно значимое усиление уровня тревожности при расхождении уровней самооценки и притязаний, даже если позиция самооценки субъекта высока. Складывается впечатление, что рост хронической тревожности не случайно сопутствует рассогласованию уровней самооценки и притязаний, а формируется как реакция на это расхождение. Длительное рассогласование между самооценкой и уровнем притязаний — это ситуация, при которой человек сам с собой не в ладу, ситуация пролонгированного внутриличностного конфликта, иногда весьма острого. Попытка выровнять его “прыжком” не всегда срабатывает, частые же, но неудачные “прыжки” способны увеличить корректируемую дистанцию, а хронический эмоциональный дискомфорт в виде переживания чувства недовольства собой, эмоциональной напряженности, беспокойства, тревожного ожидания может приобрести форму некоего патогенного фактора, соотносимого ряду психосоматических заболеваний. Исследования показали также связь уровня притязаний с интеллектом. Более высокому интеллекту соответствует более высокий уровень притязаний. Хотя более высокому уровню притязаний характерна меньшая его вариативность и большая неадекватность. Интересна зависимость уровня притязаний от силы нервной системы относительно возбуждения. Нетревожные, эмоционально возбудимые и импульсивные люди имеют постоянно адекватный или повышенный уровень притязаний. А лица с противоположными свойствами, наоборот, имеют заниженный уровень притязаний. Также лица с сильной нервной системой значительно повышают свой уровень притязаний, и в силу этого он может превышать их реальные возможности. Лица же со слабой нервной системой увеличивают уровень притязаний в менее значительной степени – он остается адекватным. По мере возрастания стресса лица с сильной нервной системой завышают уровень притязаний, а лица со слабой нервной системой – занижают его. Самооценка и уровень притязаний как предмет психологических исследований в западной психологии. В западной психологии к изучению самооценки обращали взоры многие ученые. По классической концепции У.Джемса(1890) представление об актуализации идеального-Я положено в основу понятия самооценки, которое определяется как математическое отношение реальных достижений индивида к его притязаниям. Успех Са Притязания Т.Шибутани пишет о самооценке так: «Если личность – это организация ценностей, то ядром такого функционального единства является самооценка». Понятие самооценки было детально исследовано Р.Бернсом. Ученый рассматривал самооценку в составе системы, известной как «Я-концепция личности». По мнению Бернса Я-концепция – это совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой. Термин "уровень притязаний" был введен в школе немецкого психолога К.Левина. Первое значительное исследование процесса выбора уровня притязаний принадлежит Ф.Хоппе. Он же открывает возможность широкой трактовки этого концепта, интерпретируя его как цель последующего действия. Ф.Хоппе вводит в психологию понятие "идеальной цели" -- цели, которая стоит за отдельным актом и управляет поведением человека; важным представляется и различение уровня задания как внешнего влияния. Описательную составляющую Я-концепции часто называют образом Я или картиной Я. Составляющую, связанную с отношением к себе или отдельным своим качествам, называют самооценкой или принятием себя. Я-концепция : - познавательная, описательная (образ Я) и - эмоциональная, оценивающая ( самооценка) – поведенческая (реакциией на эти составляющие является поведение (действия) индивидуума). Я- концепция рассматривается как динамическая совокупность личностных установок, направленных на саму личность. Самооценка не застывшее образование, она постоянно меняется, поскольку и сама личность изменяется, меняются ее представления о себе и отношение к себе. Так как образов Я очень много (реальное, идеальное, зеркальное и др.), считается, что высокая степень совпадения реального-Я с идеальным-Я есть важный показатель психического здоровья и высокой самооценки. При формировании самооценки важно, как, по мнению человека, его оценивают другие. Наконец, реальные достижения личности в самых разнообразных видах деятельности существенно влияют на формирование самооценки : чем больше достижения, тем выше самооценка. У единственного ребенка в семье самооценка в среднем выше, чем у детей в многодетных семьях. Но мальчики, растущие в семье, где все остальные дети – девочки, имеют высокую самооценку. Бернс считает, что семейные взаимоотношения значительнее влияют на формирование Я-концепции, чем классовая, религиозная и этническая принадлежность. Хотя Розенберг в книге «Общество и образ Я в юношеском возрасте»(1965) писал, что у мальчиков из высших и средних классов самооценка выше приблизительно на 19%, чем у мальчиков из семей рабочих. У девочек всего на 6%.( Бернс Р.,1986) Одобрение значимого другого создает у ребенка позитивные образ Я и самооценку и наоборот. В исследовании Кирхнера и Вондрека (1975) показано, что в качестве источников самооценки наиболее часто, чаще, чем родители, называются друзья, братья и сестры, что говорит об исключительно большом влиянии сверстников на развитие представления о себе у детей. А в подростковом возрасте именно группа сверстников, а не семья выступает в качестве основного источника обратной связи. Дети, у которых есть близкий друг, обладают более высокой самооценкой, чем те, у которых такого друга нет. (Маннарино, 1978).(Р.Бернс, 1986) Понимание Я-концепции как совокупности установок «на себя» отчетливо зафиксировано, например, Р. Бернсом [1]. В соответствии с этим пониманием, три традиционно выделяемых элемента установки (когнитивный, эмоциональный и поведенческий) применительно к Я-концепции конкретизируются следующим образом: 1. Образ «Я» - представление индивида о самом себе. 2. Самооценка - аффективная оценка этого представления, которая может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа «Я» могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. 3. Потенциальная поведенческая реакция, т. е. те конкретные действия, которые могут быть вызваны образом «Я» и самооценкой. При этом самооценка как аффективная составляющая установки на себя существует в силу того, что ее когнитивная составляющая не воспринимается человеком безразлично, а пробуждает в нем оценки и эмоции, интенсивность которых зависит от контекста и от самого когнитивного содержания. Предметом самовосприятия и самооценки индивида может быть его тело, его способности, его социальные отношения и тожество других личностных проявлений. В соответствии с этим выделяется система частных самооценок. Однако предполагается, что эти частные самооценки, взятые в их динамической совокупности, интегрируются в некоторое обобщенное пережившие, связанное с целостным образом «Я». Именно эта обобщенная и относительно устойчивая самооценка и является предметом психологического анализа, в большинстве исследовании. Так, Куперсмит называет самооценкой отношение индивида к себе, которое складывается постепенно и приобретает привычный характер; оно проявляется как одобрение или неодобрение, степень которого определяет убежденность индивида в своей самоценности, значимости [11]. По мнению Розенберга, самооценка отражает степень развития у индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его «Я» [10]. Поэтому, низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности . Марчиа (1967) в своих исследованиях обнаружил, что в группе студентов, достигших идентичности, самооценка является выше, чем у представителей других категорий (неопределенность идентичности, предварительная идентичность, стадия кризиса). Интересные выводы были сделаны учеными (Симмонс и супруги Розенберг, 1973), исследовавшими образы Я и самооценку : у младших подростков (12-14 лет) уровень самооценки оказался сниженным по сравнению с детьми 8-11 лет. Они считают причиной этого пубертат и переход в среднюю школу (7-ой класс). А также то, что более старшим детям присущи больший реализм, в то время как детям свойственно завышать оценку собственных качеств, статуса родителей и прочего. Ученые считают, что не происходит существенных изменений в Я-концепции в интервале 12-18 годов (Инджел, 1959;Монг,1973). Как показал анализ (Эллис, Гехмен, Катценмайер, 1980), если вначале самовосприятие регулируется с помощью внешних стандартов достижений (13-15 лет), то с возрастом основой регуляции становятся стандарты внутренние (17-18 лет). Роль значимых других несколько снижается.( Р.Бернс, 1986) Немецкий психиатр Х.Ремшмидт пишет о Я-концепции как о динамической психологической величине, зависящей от изменений социального окружения и общественных отношений. Развивается под влиянием первичного опыта социализации в семье, в дальнейшем все большее значение приобретают внесемейные факторы. Я-концепция — результат взаимодействия биологических, психологических и психосоциальных влияний в ходе развития. Это основа чувства самоценности, весьма важного для формирования поведения человека и восприятия им собственного положения в обществе. Так Я-концепция у плохих учеников значительно менее благоприятна, чем у хороших. У молодых преступников и тех, кто попал в сферу внимания общественных организаций, занимающихся «трудными» подростками, Я-концепция отрицательная. В последних работах влияние школьных успехов на Я-концепцию прослеживается менее четко. Молодые люди могут, по-видимому, снижать субъективное значение школьных успехов, компенсируя уровень самооценки в среде сверстников. Можно считать установленным, что неблагоприятная Я-концепция (слабая вера в себя, боязнь получить отказ, низкая самооценка), возникнув, приводит в дальнейшем к нарушениям поведения. По мере взросления появляется более реалистичная оценка собственной личности и возрастает независимость от мнения родителей и учителей. Тут существуют параллели как с хронологическим возрастом, так и с независимым от него напрямую процессом созревания. В то время как между отношением к половой зрелости, эмансипацией и хронологическим возрастом наблюдается явная взаимозависимость, у подростков с замедленным половым созреванием существует четкая связь неблагоприятной Я-концепции (ощущение отверженности, негативизм по отношению к родителям, чувство зависимости) именно с этой задержкой, но не с хронологическим возрастом. Подтвердились данные о более позитивной Я-концепции акселератов. Уровень притязаний как психологическая характеристика личности впервые был экспериментально изучен в 20-х годах под руководством К.Левина немецким психологом К.Хоппе. Было показано, что выбор задачи определенной трудности зависит от успеха или неудачи в решении предыдущих задач: успех способствует выбору более трудных задач (повышение уровня притязаний), неудачи - наоборот, более легких (снижение уровня притязаний). Выяснилось также, что среди испытуемых существуют лица, которые в случае возникновения риска озабочены не тем, чтобы добиться успеха, а тем, чтобы избежать неудачи. Если им приходится осуществлять выбор между задачами различной степени трудности, они выбирают либо самые легкие задачи, либо самые трудные. Первые - потому, что убеждены в успехе (элемент риска минимален); вторые - потому, что неудача в этом случае будет оправдана исключительной трудностью задачи (при этом самолюбие не окажется уязвленным). Эксперименты Хоппе в различных модификациях были впоследствии повторены многими исследователями. Результаты позволили выявить следующую закономерность: обычно личность устанавливает свой уровень притязаний между очень трудными и очень легкими задачами и целями таким образом, чтобы сохранить на должной высоте свою самооценку. Особый интерес представляет тот факт, что большая вариабельность уровня притязаний характерна для патологии и личностей с высоким уровнем тревожности. Оказалось, что неврастеники и дистимики ставят перед собой более высокие цели, чем нормальные люди. А истерики выбирают минимальный уровень притязаний, часто ставя перед собой более низкую цель, чем та, которую они только что достигли. Несовпадение реального и идеального «Я» — вполне нормальное, естественное следствие роста самосознания и необходимая предпосылка целенаправленного самовоспитания. При переходе от детства к отрочеству и далее самокритичность растет. Так, в изученных Е.К. Матлиным сочинениях десятиклассников, описывающих собственную личность, в 3,5 раза больше критических высказываний, чем у пятиклассников. Расхождение реального и идеального «Я» — функция не только возраста, но и интеллекта. У интеллектуально развитых подростков и юношей расхождение между реальным и идеальным «Я», т.е. между теми свойствами, которые индивид себе приписывает, и теми, которыми он хотел бы обладать, значительно больше, чем у ребят со средними способностями. Вопрос 3. Как правильно организовать самообразование? Самообразование – это приобретение человеком нужных ему с его точки зрения знаний, навыков и умений посредством самостоятельных занятий вне какого бы то ни было учебного заведения и без помощи преподавателя, учителя. Этим самообразование отличается от образования, от того стандартного обучения, с которым большинство из нас хорошо знакомы. Это очень важно, потому что от понимания этой разницы будет зависеть отношение человека к самому себе и к своей жизни. То есть, в образовании на первое место ставится учитель, который определенным образом учит чему-то других людей или отдельно взятого человека. Тогда как в самообразовании в центре внимания находится сам ученик, то есть тот, кто чему-то самостоятельно обучается. Ученик в таком случае одновременно является и учеником, и учителем, и вся ответственность за процесс получения знаний лежит именно на нем. И это позволяет человеку самому решать, чему и как он будет учиться. Совсем необязательно, что самообразование должно проходить исключительно без учителя, важно то, кто управляет этим процессом – ученик или учитель. Стимулирующим фактором выступает не наставления преподавателя, а внутреннее желание, мотивация, а это — сильнейший двигатель саморазвития. Ведь, именно такое познание наиболее эффективно для человека — знания проходят через вас, внедряясь в повседневную жизнь. Сфера науки значения не имеет — экономика, иностранный язык, игра на гитаре, главное — самообразование и саморазвитие. Знания, которые вы приобретаете самостоятельно, обладают большей ценностью для вас, нежели обучение от других лиц. Самообразование требует от субъекта видения жизненного смысла в учении; сознательной постановки целей; способностей к самостоятельному мышлению, самоорганизации и самоконтролю. Это делает его невозможным для многих, в первую очередь, для детей. Однако начиная с юношеского возраста самообразование может быть систематическим и очень результативным. Еще Дж. Локк видел цель воспитания не в том, чтобы сделать юношу ученым, а развитии и направлении его ума, чтобы сделать его способным к восприятию любого знания, когда он сам пожелает приобрести его. Д. И. Писарев считал, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается, когда человек прощается со всеми школами. Самообразование основывается на свободе выбора, а образование в основном на потребности общества в тех или иных специалистах. Самообразование, самостоятельное образование, приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п., предполагающее непосредственный личный интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоятельностью изучения материала. Вместе с тем, самообразование – средство самовоспитания, поскольку способствует выработке целеустремленности, настойчивости в достижении цели, внутренней организованности, трудолюбия и других моральных качеств. В широком смысле под самообразованием понимают все виды приобретения знаний, связанные с самостоятельной работой занимающегося над изучаемым материалом. Таким образом, самообразование - самостоятельно организуемая субъектом деятельность учения, удовлетворяющая его потребности в познании и личностном росте. Так понимаемое самообразование становится необходимой составляющей саморазвития. (И. А. Мещерякова.) Особенно актуальной проблема самообразования современного человека стала в условиях информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное общество характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс трансформации информации в знание. Поэтому современные условия требует от человека постоянного совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами. Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни современного человека, который поможет не отстать от «поезда современности». Самой характерной особенностью профессиональной деятельности является ее подвижность, связанная с изменением информационных ресурсов и технологий и мы отчетливо осознаем, что прежние профессиональные умения и навыки быстро устаревают, требуются иные формы и методы работы, теоретические знания смежных наук и многое другое. Чтобы успеть за этими процессами, для человека возникает необходимость постоянно учиться. Именно современному человеку должен быть близок громко звучащий сегодня девиз «Образование для жизни. Образование через всю жизнь!», который трактуется как активный процесс овладения новыми знаниями на протяжении всей профессиональной деятельности. Человек, ориентированный на профессию и желающий совершенствоваться и обучаться обязательно достигнет хороших результатов и определенного мастерства. Для этого надо осознавать и решить три основных задачи: учитывать изменения в профессиональной среде, происходящие под влиянием процессов информатизации, социально-экономических реформ; постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства; обновлять знания и умения, обеспечивающие ему хорошую творческую форму, способность к активному усвоению современных достижений и экспериментальному поиску; искать пути и активно использовать методы самообразования, саморазвития и самосовершенствования. Самообразование– форма образования, при которой человек обучает и воспитывает себя сам. Наступает момент, когда у человека возникает внутренняя неудовлетворенность своей деятельностью (мотив) и осознанная потребность в переподготовке, в дальнейшем профессиональном росте. Самообразование всегда имеет личную значимость. Самообразование возникает на основе потребностей, а они реализуются в профессиональной деятельности, быту, в процессе познания окружающего мира и воспитания в себе определенных качеств с целью реализовать себя в социальной среде. На основании этого существует 4 вида самообразования: Бытовое – овладение социальным опытом, необходимым в быту (в т.ч. досуг и отдых). Познавательное – познание окружающего мира. Самореализация – изменение свойств и качеств личности в соответствии с идеалом (физическая, интеллектуальная, духовная, нравственная сферы). Профессиональное – служит для сохранения и повышения профессиональной компетенции и социальной значимости. Цель самообразования может быть различной: Какая-то деятельность, предмет или информация провоцируют и создают мотивы у человека для устойчивого интереса и освоения знаний: ПК, астрономии, психологии. Это самоцельное самообразование. Попутное самообразование: занимаясь целенаправленной деятельностью, человек узнает что-то новое, позволяющее ему использовать эти знания и умения дальше. Целенаправленное самообразование связано с тем, что человек сам ставит себе цель в определенной области. Эта цель определяет дальнейшие шаги, поиск средств для реализации цели, самостоятельность в постановке задач и решении их, и в определении результатов поставленным задачам. Понятие «самообразование» обычно рассматривается как готовность к самостоятельному обучению. Думается, что, прежде всего – осознание необходимости повысить свой профессиональный уровень лежит в основе успешной самообразовательной деятельности. Если ты сам захочешь, то найдешь, где и чему будешь учиться. Среди мотивов самообразования можно выделить следующие: мотивы успеха; мотивы преодоления профессиональных затруднений; мотивы, направленные на улучшение материального благополучия; мотивы профессионального признания; карьерные мотивы другие мотивы. Занятие самообразованием предусматривает расширение и углубление профессиональных знаний и умений, совершенствование профессионального уровня. Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания. Современному человеку самостоятельная работа по самообразованию позволит пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ, возникающий в профессиональной сфере. У творчески работающего человека возникает потребность в постоянном пополнении знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать процесс, раскрывается творческий потенциал. Человек, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество профессиональной деятельности. Основная форма самообразования – изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой литературы, прессы. Самообразование предусматривает также возможность использования разнообразных вспомогательных средств: прослушивание лекций, докладов, концертов, консультации специалистов, просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач, посещение музеев, выставок, галерей, различные виды практической деятельности – опыты, эксперименты, моделирование и т.п. К инновационным формам углубления профессиональных знаний, мотивирующих процесс самообразования и способствующих раскрытию творческого потенциала человека, можно отнести такие виды группового активного обучения, как деловые игры, «круглые столы», разбор проблемных ситуаций, профессионально-ориентированные тренинги, мастер-классы. При их проведении большое внимание уделяется личностным качествам, коммуникативным навыкам, умению самостоятельно работать с источниками информации, анализировать их, выявлять проблему, ставить задачи, выступать перед коллегами и здесь от качественной самостоятельной подготовки к ним зависит как личный успех каждого участника, так и общий результат приобретения новых знаний для всех. Для углубленного коллективного изучения определенной темы и самообразования участников активно используется форма семинара потому, что позволяет участвовать в обсуждении докладов, сообщений; дает возможность увидеть отражение тематики семинара в практическом воплощении через открытые формы занятий. Особое место в самообразовании уделяется деловым играм. Такие формы предоставляют возможность совершенствования профессиональных навыков, продемонстрировать эрудицию, компетентность, сформировать навыки принятия решений. Основным достоинством их является то, что помимо целевой задачи коллеги могут общаться друг с другом, проявлять активность, фантазию, развивать мыслительные, коммуникативные, психологические качества, необходимые человеку в его профессиональной деятельности. Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт. Одним из показателей профессиональной компетентности человека является его способность к самообразованию, которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения и стремлении к росту, самосовершенствованию. Человек 21 века – это гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенству; человек, умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач; личность, обладающая высокой степенью профессиональной компетентности, должна постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов. Успех же самообразования зависит от целого ряда компонентов познавательной деятельности человека, среди которых первостепенными являются: осознание человеком персональной необходимости в приобретении дополнительных знаний; обладание человеком необходимым умственным развитием, способностями усматривать проблемы, формулировать их, планировать последовательные шаги поиска ответа; умение актуализировать знания, способы деятельности, отбирать необходимые для решения вставшей проблемы; желание решить проблему, а если необходимо, то на переквалификацию и в свете этой задачи познание нового. Самообразование есть творческая работа по развитию своей личности, расширению эрудиции. Самообразование являет собой важную составляющую творческо-преобразовательной, духовной деятельности человека, один из механизмов превращения репродуктивной деятельности в продуктивную. Таким образом, самообразование – необходимое, постоянное слагаемое жизни культурного, просвещенного человека, занятие, которое сопутствует ему всегда. | ||||||||||||||||||||||||||