Устройства АТС на станциях. Назначение и классификация устройств ат на жд. Они обеспечивают

Скачать 4.49 Mb. Скачать 4.49 Mb.

|

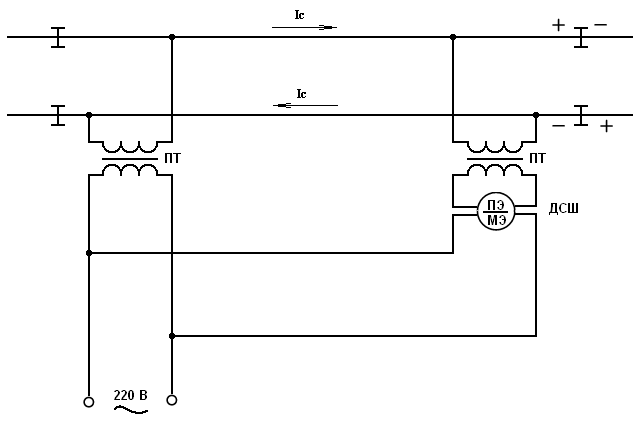

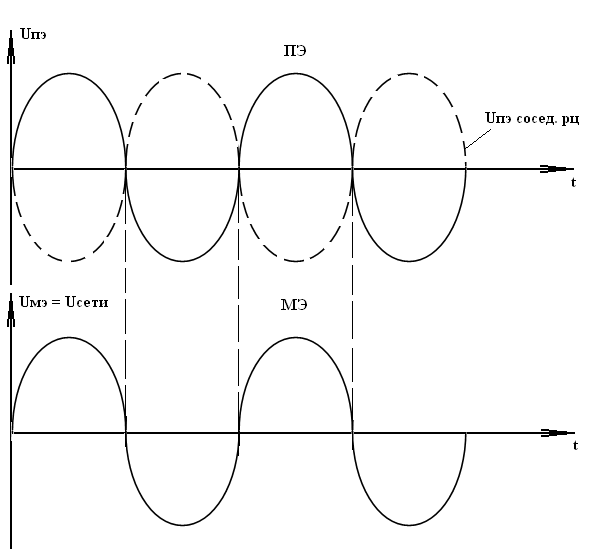

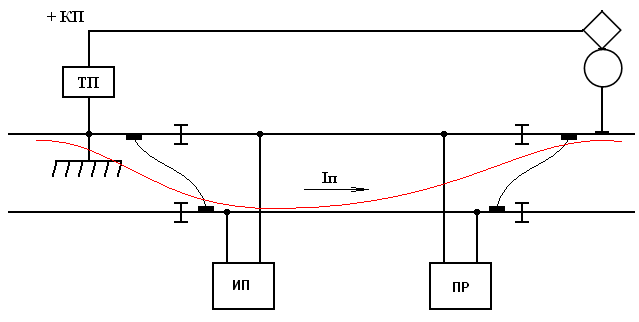

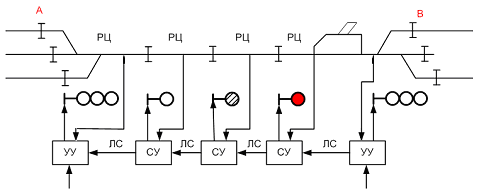

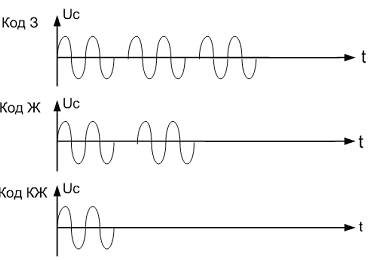

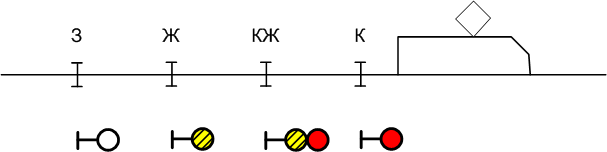

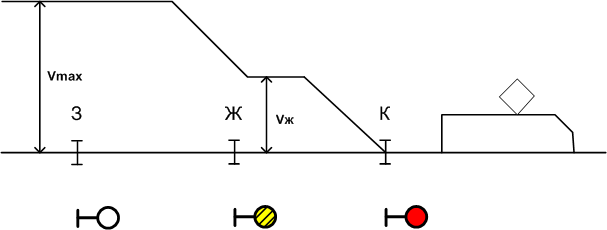

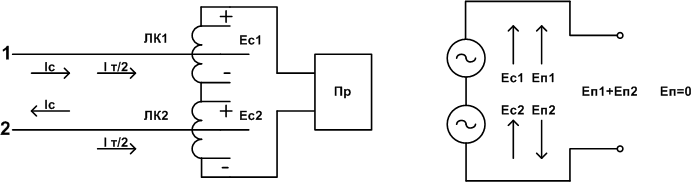

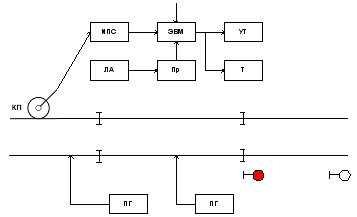

РЦ переменного токаПрименяется при электротяге. При электротяге постоянного тока частота ИП будет=50Гц. При электротяге переменного тока частота тока в РЦ=25Гц. Кроме этих 2х частот используют также частоты: 75, 125, 175, 225, 275, 325 Гц – частотные РЦ (в новых системах автоматики и в метро). Схема РЦ частотой 50Гцс фаза чувствительным приёмником (с реле ДСШ).  Частота 50 Гц подаётся на рельсы через путевой трансформатор. Из рельсовой линии через ПТ сигнальный ток Ic поступает на элемент (ПЭ) реле ДСШ. Это реле имеет также вторую обмотку МЭ, на которую подаётся напряжение источника питания. Реле ДСШ является фаза чувствительным приёмником, т.е. оно срабатывает при соответствие фаз на местной и путевой обмотке.  Напряжение на местном элементе – это Uсети или это опорное напряжение и оно сравнивается с поступающим с рельсовой линии. Это необходимо для контроля схода изолирующих стыков. В соседних РЦ источники питания сфазированны так, что по обе стороны изолирующих стыков фаза напряжений будет противоположной. На рисунке напряжение от соседней РЦ показано пунктиром, и когда при сходе стыков оно поступит на ПЭ, то ДСШ отпускает свой якорь(сектор),то есть будет ложная занятость. Однониточные и двух ниточные РЦПри электротяге обязательно по рельсовым нитям протекает тяговый ток. Для обеспечения его протекания в обход изолированных стыков возможны 2 варианта: Вариант: с помощью тяговых соединителей.  Т.к тяговый ток протекает по одной нитке в обход изолированного стыка по одной нитке, то такие РЦ называют однониточные. Недостатком такой РЦ является высокий уровень помех, создаваемый в системе АЛС, поэтому на перегонах , на главных путях станции применяют 2х ниточные РЦ, где тяговый ток протекает по 2м рельсовым нитям в обход изолированного стыка. Для чего устанавливаются два дроссель – трансформатора (ДТ). 2- Вариант: с ДТ.  Дроссель – трансформатор имеет основную обмотку, которая подключается к рельсовым нитям. По ней протекает тяговый ток, причём в проводе соединяющим центральные части основных обмоток, будет весь IТ, а затем в каждой из рельсовых нитей,( т.к. они одинаковы и симметричны), будет IТ/2 Сигнальный ток поступает через дополнительные обмотки ДТ. Путевая блокировкаБывает 2х видов: - полуавтоматическая - автоблокировка Эксплуатационные принципы полуавтоматической блокировки.  На каждой станции имеется УУ входными и выходными светофорами. Устройства управления соседних станций связаны линией связи ЛС, по которой передаётся информация о прибытии поезда на станцию. ДСП станции А может открыть выходной сигнал и выпустить поезд на перегон только если (УУ - устройство управления ЛС – линия связи ДП – датчик путевой) с соседней станции подтверждается, что предыдущий поезд уже прибыл и перегон свободен. ДСП открывает сигнал. Как только поезд проследует сигнал , этот факт фиксирует ДП, а УУ автоматически сигнал закрывает. При приёме поезда на станцию В ДСП этой станции через УУ открывает входной светофор и когда поезд его проследует, этот факт фиксируется ДП и передаёт на устройство управление, которое закрывает входной сигнал. Очевидно, что при полуавтоматической блокировке на перегоне может быть только один поезд. Недостатком также является: отсутствие контроля целостности рельсов. Отсутствие контроля обрыва хвоста поезда. Автоблокировка (эксплуатационные принципы) При автоблокировке весь перегон разбивается на блок – участки. Каждый блок – участок оборудуется своей рельсовой цепью и ограждается путевым светофором.  СУ – сигнал участка. На перегоне около каждого светофора размещается сигнализация участка для управления огнями светофора и рельсовых цепей. Всё СУ светофоры между собой ЛС, если значенность автоблокировки больше 2х. Управление входными и выходными светофорами осуществляется человеком через УУ. В качестве УУ применяются электрическая централизация (ЭЦ). Как и в полуавтоматике дежурный открывает выходной сигнал, а закрывается он автоматически при вступлении поезда на РЦ в горловине станции. Управление проходными светофорами происходит автоматически самими движущимися поездами через рельсовые цепи РЦ. Поездов может быть столько, сколько блок – участков. Типы автоблокировок. На сети дорог наибольшее распространение получили следующие системы: 1.Импульсно – проводная ( автоблокировка постоянного тока). Применяется она на участках с автономной тягой. Она имеет РЦ постоянного тока с импульсным питанием. Между СУ прокладываются линии связи, а светофоры используются прожекторные. 2.Числовая кодовая автоблокировка. Применяется на участках электрической тягой. Светофоры – линзовые. ЛС между СУ специально не прокладывается, а используется для этой цели РЦ (рельсовые цепи). Для передачи информации между СУ по РЦ используются коды. Применяется числовой код, поэтому автоблокировка называется числовая кодовая автоблокировка. Недостатком рассмотренной системы автоблокировки является их малая значимость (всего их 3),которая недостаточна при новом типе подвижного состава на скоростных участках. Поэтому в настоящее время разработаны системы с более высокой значимостью. Частотные автоблокировки, в которых используется тональные РЦ, т.е. для передачи информации о показаниях соседних светофоров применяются различные частоты( тонального диапазона). Также тональные РЦ сейчас применяются в бесстыковых РЦ – это автоблокировка с тональными РЦ, в которой соседние РЦ имеют различные частоты сигнальных токов. Сход стыков здесь страшен не будет, короткое замыкание контролировать не нужно. Числовая кодовая автоблокировка. Числовые коды.Для получения кодов применяются кодовый путевой трансформатор, который имеет постоянно вращающийся электрический двигатель, редуктор, понижающий число оборотов двигателя, а на выходном валу редактора находятся 3 шайбы, имеющие разное количество выступов. При вращении шайб выступы воздействуют на контактную группу и замыкают контакты. Эти контакты включены в цепь питания рельсовой цепи, поэтому в рельсовую цепь поступают следующие импульсы.  Эти коды поступают в рельсовую цепь в соответствии с поездной ситуацией.  Эти же коды используются в АЛС – автоматической локомотивной сигнализации для передачи информации на локомотив о показаниях светофора, к которому приближается поезд. Функциональная схема числовой кодовой автоблокировки.  Около светофора в сигнальной установке располагается передатчик, вырабатывающий коды в виде КПТ дешифратор (ДШ) соседней РЦ, воспринимающий эти коды. На выходе ДШ устанавливается 2 сигнальных реле ЖР и ЗР, которые управляют непосредственно проходными светофорами. Предположим, что поезд находится на участке I, тогда коды на ДШ не поступают. ДШ определяют этот фактор и с его выхода напряжение на ЖР и ЗР не подаётся. Якоря их отпущены и через замкнутые тыл – е контакты ЖР И ЗР подаётся напряжение на лампу красного огня. Информация об этом с ДШ поступают на КПТ второго блок – участка, и он вырабатывает код КЖ. Который поступает по РЦ на свой ДШ в конце РЦ ( 1 импульс) и при приёме одного импульса ДШ подаёт напряжение на реле Жр. Жр., подаётся питание на лампу жёлтого огня. Соответственно в РЦ 3-го участка будет подаваться код Ж. а ДШ 3-го блок –участка при его приёме будет подавать напряжение на 2 реле – ЗР и ЖР, они оба притянут свои якоря и через фронт контакт ЗР подаётся напряжение на лампу зелёного огня. соответственно в 4 блок – участок будет подаваться код З. Автоматическая локомотивная сигнализация и авторегулировка скорости Эти устройства предназначены для автоматического снижения скорости поезда в зоне сближения его с препятствием Устройства АЛС должны обнаружить препятствие (поезд), определить допустимую скорость при движении и воздействовать на тормозные устройства с целью снижения скорости, если реальная скорость больше допустимой. В зависимости от степени совершенства и уровня решаемых задач различают 3 вида систем АЛС. 1. Система контроля бдительности; 2. Система контроля скорости; 3. Система авторегулировки В этих системах передаётся информация с пути на локомотив. При этом могут использоваться точечные каналы и непрерывные каналы. Соответственно и АЛС бывают точечные, когда информация на локомотив передаётся от датчиков, расположенных в определённых точках перегона. Недостатком точечных систем является невозможность передать на локомотив новую информацию об изменении показаний светофоров, когда поезд уже проследовал датчик. Поэтому более перспективными являются непрерывные АЛС, в которых передаётся информация непрерывно во всё время следования по перегону. Система контроля бдительностиВ этой системе контролируется только бдительность машиниста, т.е его способность управлять поездом. Для этого машинисту периодически или при возникновении препятствия подаётся звуковой сигнал. Машинист должен отреагировать на него нажав рукоятку бдительности. Если он этого не сделает, то включается экстренное торможение. Только одна такая система сейчас не применяется. Система контроля скорости На пути находятся передатчики П которые передают по каналу связи КС информацию о показаниях светофора, к которому приближается поезд. Каждому показанию соответствует своя допустимая скорость движения. На локомотиве приёмник ПР получает принятую информацию, передаёт эту информацию на ДШ, который дешифрирует принятую информацию, определяет значение допускаемой скорости Vдоп и выдаёт её значение на схему сравнения СС. СС сравнивает допускаемую скорость Vдоп с фактической Vф. VФ определяет измеритель скорости ИС, который связан с колёсной парой. Если VФ>Vдоп, то происходит воздействие на УУ тормозами и « авто – стоп» ; происходит экстренное торможение поезда. Эта система имеет 2-3 ступени регулировки скорости, не устраняет поезд закрытого сигнала, т.е. не совершенна во всех жизненных ситуациях. Самой совершенной является: Система автоблокировки скорости.  При этой системе осуществляется прицельное торможение, т.е. автоматическое снижение скорости до допустимой перед светофором с жёлтым огнём до уровня Vж , а затем обязательно остановка происходит перед закрытым сигналом ( скорость падает до 0). В этой системе полностью исключается проезд поездом закрытого сигнала. АЛСН (автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа) АЛСН – это система контроля скорости (3 ступени). Также обеспечивается контроль бдительности, когда поезд движется по участкам, не оборудованным путевыми устройствами передачи информации, которые называются не кодированные. К ним относятся: - Перегон с п/а блокировкой; - Боковые пути станции; - Стрелочные горловины. Боковые пути станции, кодируются, только если по ним осуществляется безостановочное движение поездов. Эксплуатационные принципы работы АЛСНРассмотрим взаимосвязь между показаниями путевых и локомотивного светофоров.  Для осуществления движения с допустимой скоростью, машинист снижает скорость до допустимой сразу же после получения сигнальных показания более запрещающего. Перед закрытым сигналом он обязательно должен остановиться, а затем движется со скоростью Vк и готовностью остановиться. При движении не кодируемым участкам на локомотивном светофоре загорается лунно-белый огонь. При этом машинист должен периодически нажимать рукоятку бдительности. Функциональная схема АЛСНДля передачи информации в АЛСН используются те же коды, что в числовой кодовой а/б. Передача кодов происходит за счёт индуктивной связи между рельсами и локомотивными катушками.  В соответствии с показаниями светофора передатчик П вырабатывает коды (КЖ , ЖЗ), которые через РЦ и локомотивные катушки ЛК поступают на локомотивный приёмник ПР, где они усиливаются и идут на вход дешифратора ДКСВ: ДШ в соответствии с принятым кодом управляет работой локомотивного светофора, определяет допустимую скорость движения, сравнивает её с фактической, которая поступает от измерителя скорости ИС и если Vф>Vдоп вырабатывает звуковой сигнал. Машинист, получив звуковой сигнал должен нажать рукоятку бдительности РБ и в течение 6-7 секунд должен начать служебное торможение для снижения скорости. Если этого не произойдёт , то ЭПК ( электропневматический клапан) производит экстренное торможение поезда. Влияние типа рельсовой цепи на работу АЛСННа боковых путях станции, если по них оборудовали однониточные РЦ, т.е. тяговый ток протекает по одной нитке, в этом случае кодировать, т.е. посылать коды в РЦ не имеет смысла, т.к. в локомотивных катушках при однониточных РЦ наводится такой высокий уровень помех, что работа АЛСН невозможна. Рассмотрим сначала 2х ниточную РЦ и почему при ней в локомотивных устройствах уровень помех не высок.  В локомотивных катушках наводятся от сигнальных токов Ic ЭДС Еc1=Ec2 ( Ес1=Ес2=Ес). Катушки включены между собой таким образом, что на входе приёмников будет подаваться 2Ес. Этот ток т.к. в каждой нитке протекает IГ/2, то он создаёт в каждой катушке ЭДС помехи ЕП1=ЕП2=ЕП, причём эти ЭДС направлены встречно, вычитаются и на локомотивных приёмниках поступает ЕП=0. при полной симметрии РЦ и катушек от тягового тока никаких помех не будет. В однониточной РЦ.  Помеха наводится только в одной катушке и поступает на локомотивный приёмник.. Система автоматического управления торможением. (САУТ) САУТ – система авторегулировки скорости, которая осуществляет прицельное торможение с обязательной остановкой поезда перед закрытым светофором. Функциональная схема САУТ имеет следующий вид:* Схема имеет напольное устройство и локомотивное. На пути располагаются около светофора путевые генераторы (ПГ), которые передают на локомотив информацию о длине следующего ближайшего участка,  уклоне, а также об ограничениях скорости на участке. Это особенно важно при движении поезда на боковой путь, когда скорость ограниченна. На локомотиве эта информация принимается локомотивной антенной (ЛА) за счёт индуктивной связи с путевым генератором и эта информация через приёмник (ПР) поступает в бортовую ЭВМ, которая её обрабатывает, учитывая показания светофора, к которому приближается поезд; ( эти показания светофора получаем из АЛСН): Учитывая эти показания ЭВМ рассчитает кривую движения. Далее ЭВМ при движении локомотива по блок – участку получает информацию о пройденном пути и скорости от измерителя пути и скорости (ИПС), который связан с колёсной парой (КП).  Если фактическая скорость превысит допустимую, ЭВМ отключит тягу (Т) и воздействует на устройство торможения (УТ). После точки А фактическая скорость будет автоматически поддерживаться равной допустимой, вплоть до полной остановки (за 15-50 м до закрытого светофора). Если же светофор откроется, то САУТ сразу прекратит тормозить, вырабатывает новую кривую. В настоящее время САУТ широко применяется на сети дорог. В настоящее время применяются САУТЦ в которой путевые генераторы располагаются только на входе и выходе станции. При этом вся информация об ограничениях скорости, длины всех участков заранее записываются в память ЭВМ, а на локомотив передаётся информация только о номере перегона, на котором он выходит со станции. На входе станции всё равно каждый раз в зависимости от того, на какой путь идёт приём, передаётся информация о длине маршрута приёма, об ограничениях скорости и уклонах пути. САУТЦ имеет синтезаторы речи, которые оповещают машиниста об изменении сигналов светофоров, об ограничении при приближении к опасным местам. САУТЦ позволяет повысить пропускную скорость участков. Диспетчерский контроль ДК является информационной системой, которая позволяет поездному диспетчеру контролировать свободность путей на станциях, блок – участков на перегоне . состоящие сигналов станций всего диспетчерского участка. Частотный диспетчерский контрольЧДК, в которой для передачи информации используются различные частоты.  Здесь около каждого объекта контроля находится генератор, вырабатывающий на одну из 16-ти частот. При включении объекта генератор вырабатывает эту частоту. Со всех станций эта информация передаётся диспетчер последовательно во времени. Электрическая централизация (ЭЦ) Это система управления стрелками и сигналами станции с одного центрального пункта дежурным по станции. ЭЦ обеспечивает на табло у дежурного информацию о свободности или занятости путей станции, стрелочных участков . горловин станции и ближайших к станции блок – участков. А также контроль положения стрелок и состояние сигналов. На основании этой информации дежурный воздействует на табло, переводит стрелку, управляет сигналами и организует движение на станции. При этом ЭЦ обеспечивает: Невозможность перевода стрелки под составом; Невозможность перевода стрелки, замкнутой в маршруте; Невозможность открыть светофор, если не выполняются условия безопасности. Типы ЭЦНа сети дорог получили применение следующие типы ЭЦ: РЦММ применяются на малых станциях. Вся аппаратура по обеспечению безопасности и источники питания распределяются в релейных будках в горловинах станции, т.е. местное расположение аппаратуры и источников питания. Вся аппаратура выполнена на реле (релейная централизация). В помещении дежурного по станции только один пульт. РЦЦМ – релейная централизация с центральным распределением аппаратуры и местным питанием. На крупных станциях применяют систему. БМРЦ – блочная маршрутная релейная централизация. Вся РЦ сделана из одинаковых блоков. В 2х выше рассматриваемых системах управление стрелками и раздельное, т.е. дежурный переводит индивидуально каждую стрелку. И затем открывает сигнал. В системе БМРЦ чтобы установить маршрут, дежурный нажимает 2- кнопки начала маршрута и конца маршрута. В БМРЦ существует наборная группа, которая в соответствии с маршрутом переводит стрелки и открывает сигнал. 4. СКЦ – станционная кодовая централизация. Все 3 вышеперечисленные системы были прямого управления, т.е. к каждому объекту управления стрелки или сигналу прокладывалась своя линия связи – кабель. Кодовое же управление позволяет по одной линии связи управлять несколькими объектами. Коды применяются для передачи информации, т.е. команд управления или сигнализации управления и состоит из элементов. Применяются двоичные коды, состоящие из «0» и «1». Например: 10011 1-одна частота, полярность; 0- другая частота, полярность. СКЦ применяются для управления удалёнными от станции стрелками, горловинами. Основные этапы работы РЦ1 этап.Установка маршрута. Включает в себя перевод стрелок, открытие светофора, ограждающего этот маршрут. 2 этап.Замыкание маршрута. Происходит с момента открытия светофора. Стрелки, выходящие в маршрут перевести уже невозможно. Существует 2 вида замыканий - предварительное и полное.  Предварительное замыкание происходит, когда перед светофором свободен участок приближения. При этом дежурный может закрыть светофор и сразу после этого замыкание со стрелок снимается. Полное замыкание происходит, когда на участке приближения находится поезд. При этом дежурный может закрыть светофор, но переводить стрелки не может, т.к. замыкание на них остаётся в течение 6-7 минут. 3 этап.Автоматическое размыкание маршрута. Происходит при проследовании поезда по маршруту; при этом есть схема слежения перехода поезда с одной РЦ на другую, которая и размыкает маршрут после проследования поезда. Существует возможность искусственного размыкания маршрута, если не произошло автоматическое размыкание маршрута. Типы электроприводов: электроприводы постоянного тока типа СП со временем перевода от 2 до 5 с. на метрополитене применяются врезного типа СПВ. На горке применяют СПГ- горочный быстродействующий электропривод. СЭП – электропривод пневматический (время перевода 1 с). Рельсовые цепи на стрелках  Для обеспечения РЦ на стрелке внутри стрелочного перевода необходимо установить 2 изолированных стыка. Стыки можно установить по главному пути и по боковому. При таком соединении нормальный режим выполняется при протекании тока по рельсам главного пути как у обычной рельсовой цепи. Шунтовой режим также выполняется как обычно при нахождении колесной пары по главному пути, а для выполнения шунтового режима через нахождение подвижного состава на боковом ответвлении необходим джемпер (стр.соединитель). При обрыве соединителя шунтовой режим, если поезд находится на отправлении, не выдерживается. Чтобы исключить опасность ставят 2 соединителя параллельно. При расположение стыков по главному пути.  В этой схеме сигнальный ток протекает в нормальном режиме через соединитель, поэтому при его обрыве путевое реле отпустит якорь. Однако в этой схеме и в предыдущей не осуществляется контрольный режим при изломе рельса на боковом ответвлении. То есть контроль нахождения поезда на боковом ответвлении не происходит. Обеспечить безопасность можно только одним способом – поставить ПР2. Функционирование основных узлов ЭЦ Данная схема содержит следующие такты работы: Исходное состояние (нулевое) – сигнальное реле обесточено и через его тыловой контакт подаётся питание на лампу светофора, ограждающего маршрут. (горит красный огонь). Для открытия светофора дежурный нажимает сигнальную кнопку. СР притянет свой якорь если выполняется 10 условий обеспечения безопасности движения. Для этого в цепь СР включены соответствующие контакты. отключается запрещающий и включается разрешающий огонь. СР включает замыкающее реле ЗР. Отпадения якоря замыкающего реле исключает возможность перевода стрелки, т.к. фронтовым контактом ЗР разрывается цепь пускового сточного реле. Это замыкание предварительное, т.к. участок приближения свободен. Дежурный может разомкнуть цепь СР, закрыть светофор. При этом замыкание со стрелок сразу снимается, т.к. через замкнутый тыловой компонент СР и фронтовой МР подаётся питание на ЗР. При вступлении поезда на участок приближения отпадает якорь реле ИПР. Тогда по цепочке 5 разомкнётся цепь реле МР и оно отпустит свой якорь. Разомкнётся фронтовой контакт цепи 3Р. Маршрутное реле МР, якорь отпал и будет притянут теперь только после проследования поезда по маршруту, и когда произойдёт автоматическое размыкание маршрута. Для этого имеется цепочка (в), по которой будет подано напряжение прямо по реле. Схема управления стрелкой. Рассмотрим 9-ти проводную схему.  Для перевода стрелки дежурный нажимает кнопки ПК и МК. Через них подаётся напряжение на пусковое строчное реле. 2 реле ПРК, МРК находятся на центральном посту и они дают информацию о положении стрелки, для этого на них подаётся напряжение с контактов автопереключателей. Авто – переключатель, если стрелка находится в плюсовом положении имеет замкнутые контакты А2 и А4. а если минусовые, то замкнутые будут А1, А2 и А4. Рассмотрим как контакты ПКР и МКР осуществляют световую индикацию на табло.  При взрезе стрелки все контакты авто - переключаются, разомкнуты. Оба реле ПРК и МРК будут без тока и будет звенеть звонок взреза. Для перевода стрелки в «-« дежурный нажимает кнопку МК. Ток протекает через ПСР и замкнуты фронтовые контакты замыкающего реле и СПР, и ПСР притянет свой якорь (нейтральный ) и перебросит якорь вправо. Тогда от рабочей батареи протекает ток по цепи ( см. рис) .........замкнутся А1 и А3 – стрелка переходит в « - » положение. Для перевода стрелки в « + » необходимо нажать ПК. Ток через ПСР пойдёт в обратном направлении. Якорь перебросится влево и ток от рабочей батареи будет протекать через ОВ1 ( обмотка возбуждения ). Это обеспечивает вращение двигателя в другую сторону и перевод стрелки в «+» В случае ложной занятости стрелки можно переводить её, воспользовавшись вспомогательной кнопкой ВК! Особенности работы схемы управления стрелкой1. Особенностью при пользовании кнопкой ВК является возможность перевода стрелки под составом. Поэтому дежурный прежде чем переведёт стрелку при ложной занятости, должен убедиться в отсутствии поезда на 100%. После чего, сделав соответствующую запись в книге учёта, снять пломбу с ВК, и переводить стрелку в присутствии ДС. 2.Наличие же контакта замыкающего реле (ЗР) не позволяет переводить замкнутую стрелку. 3.Для осуществления полного перевода стрелки несмотря на длительность замыкания кнопок ПК или МК, ПСР имеет 2 обмотки. При этом ток электрического двигателя протекает по нижней обмотке ПСР и удерживает якорь притянутым до тех пор, пока не закончится перевод, т.к. в конце перевода контакты авто –переключателя разомкнут цепь электрического двигателя. Диспетчерская централизация (ДЦ) ДЦ – комплекс устройств ж/д автоматически и телемеханики, по средством которого осуществляется контроль и управление движением поездов на целом участке дороги из одного пункта одним лицом ( поездным диспетчером, диспетчерский круг – его участок). ДЦ состоит из: - Устройств а/б на перегоне; - Электрической централизации на станции; - Системы телеуправления и телесигнализации (ТУТС). Функциональная схема ДЦ Линейный пункт (ЛП) – все станции по диспетчерскому участку ( 15-20 станций – промежуток ). Они связаны с центральным постом линейной связью. Для передачи информации о состоянии сигналов, путей, стрелок на станции и прилегающих к станции участках служит система телесигнализации (ТС). Она содержит на всех ЛП шифраторы (Ш). на которые поступает информация с объекта управления и РЦ. Ш преобразует эту информацию в код, который передатчиком (П) на линии связи (ЛС) передаётся на центральный пост, где поступает на центральный приёмник (ЦПР). Дешифратор ( Д) дешифрирует принятый код и эта информация запоминается соответствующим управляющим реле (УР). УР своими контактами осуществляет световую индикацию на выносном табло (ВТ). Поездной диспетчер на основании поездной ситуации, отраженной на ВТ, принимает решение по управлению движением и сам это решение исполняет с помощью системы телеуправления, т.е. посылает команду на перевод стрелок, управление сигналами на все станции участка. Для этого он воздействует на кнопки ПМ (пульта – манипулятора ). В соответствии с его командой Ш создаёт код, который поступает на передатчик (П) и в виде (импульсов) сигналов ТУ поступает в ЛС и принимается на всех Л Пунктах линейными приёмниками(ЛПр) С входа Л Пр коды поступают на дешифратор, который определяет, на какую станцию передаётся код и какая команда. И команда будет выполнятся только на одной соответствующей станции. Для этого на выходе дешифратора находятся УР (управляющие реле ), которые запомнят принятую команду и воздействует соответственно с командой на устройства ЭЦ станции. ЭЦ переводит стрелки, открывает сигналы в соответствии со всеми требованиями обеспечения безопасности. На центральном посту имеется ПГ(поездограф), который постоянно записывает исполненный график движения поездов. ДЦ позволяет: Сократить станционные интервалы ( особенно на однопутных участках). Повысить участковую скорость движения на 15-30%. Повысить пропускную способность участка на 35-60%. Сократить штат линейных работников (дежурный по станции). Повысить производительность труда работников службы движения на 40%. Поэтому в настоящее время ДЦ широко внедряется ( капиталовложения очень быстро окупаются). Принцип построения и передачи сигналов в системах ДЦ В системах ТУТС команды управления и информации о состоянии объектов контроля передаётся в виде кодовых сообщений или кодов. Код состоит из элементарных символов или элементов. Обычно применяются двоичные коды, элементы которых принимают 2 значения: 0 или 1. Для передачи элементов кода используются элементарные импульсы различного качества. Существуют следующие признаки импульсов.  Фазовые признаки при передаче и приеме требуют наличия опорного напряжения по отношению к которому сравнивается фаза импульса при передаче или приеме. Если фаза импульса такова, как у опорного сигнала, то передаем «1». Если фазы противоположны, то передаем «0». Фазовые признаки обеспечивают самый помехозащищенный способ передачи. Передача кодов может происходить спародически или циклически. Спародически – передача ведется только когда возникает необходимость. Например, команда ТУ передается 1 раз. Циклически – передается информация в канале ТС. Независимо от изменения состояния объекта передается последовательно по времени информация об объектах 1-го ЛП, 2го ЛП и.т.д, т.е. за 1 цикл информация о состоянии всех объектов, затем цикл повторяется , непрерывно, постоянно. Типы ДЦНаиболее распространенные – ЧДЦ – частотная ДЦ, у которой импульсы имеют частотные признаки. Время передачи каждого порядка 1 с. ТС – 0.25с Емкость или количество объектов – 1320 – ТС ТУ-1120 объектов Нева, Луч – ТУ передается с фазовыми признаками, а ТС – частотными. С применением интегральных микросхем – малогабаритные. 3) В последнее время появились компьютерные ДЦ «Диалог», «Сетунь» в которых вся аппаратура центрального поста заменена компьютерами. Горочные системы автоматики Наиболее эффективно применяется на горке комплексная система автоматизации процесса расформирования состава.  АРС– система автоматического регулирования скорости скатывания сцепов. Она позволяет без башмачников на 3х тормозных поршнях (ТП) регулировать скорость отцепов на спускной части горки. АЗСР – автоматическое задание скорости роспуска. Это система позволяет задать скорость роспуска с учетом длины отцепов и маршрутов их следования. Информация об отцепах, их длине, маршруте следования поступает в ПЗУ. БГАЦ– блочная горочная автоматическая сигнализация служит для автоматического перевода стрелок на спускной части горки по маршруту следования каждого отцепа. Информация о маршруте может передаваться автоматически из АЗСР в ПЗУ. ТГЛ– телеуправление горочным локомотивом. Позволяет реализовывать заданную скорость роспуска автоматически без машиниста. В настоящее время все эти системы модернизируются, переводятся на микропроцессорную основу. Система АРС За горбом горки находится измерительный участок (ИУ), при прохождении которого отцепом происходит определение его ходовых свойств и длины отцепа. Для оценки ходовых свойств измеряют ускорение отцепа ах. на первой тормозной поршень ТП1 осуществляется интервальное торможение, т.е. необходимо притормаживать хорошие бегуны, чтобы плохой бегун успел освободить первую стрелку. Торможение происходит в случае, если фактическая скорость, которую имеет отцеп на ТП1, больше Vзад1. Заданная скорость определяется вычислительным устройством Vу, куда поступает информация об ускорении и длине отцепа. Фактическая и заданная скорость поступает на СС. Факт. скорость опр. Скоростемера СК. В случае, если Vф>Vзад1, на выходе СС возникает сигнал, который воздействует на УС, а УС управляет пневмоприводном механического замедлителя. Тормозные шины прижимаются к колесным парам и происходит торможение до тех пор, пока Vф не станет равной Vзад. Тогда на выходе СС сигнал пропадает и торможение прекращается. ВУ вырабатывает также Vзад2 и Vзад3 – скорости, которые отцеп должен иметь на второй и на третьей. На второй тормозной позиции происходит также, как и на первой, интервальное торможение и прицельное, на третьей тормозной позиции – только прицельное. При прицельном торможении отцеп должен докатиться до стоящих неподвижно на пути вагонов и должно произойти соударение с автосцепкой не более 5 км/ч. Необходимо знать для каждого отцепа его динамические свойства и путь, который он должен пройти до стоящих вагонов. Для определения расстояния до стоящих неподвижно вагонов используется устройство КЗП (контроль заполнения пути) и эта информация из КЗП идет в ВУ. ВУ на основании длины пробега, длины отцепов, которые еще катятся и вычисляет, какую должен иметь скоростьUзад3. Вопросы для самостоятельного рассмотрения: Классификация устройств связи. Сети связи (классификация, назначение) Классификация телефонных передач. Назначение, принципы телефонной передачи. Принципы организации многоканальной связи.  |