О бластное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановский медицинский колледж

Скачать 3.11 Mb. Скачать 3.11 Mb.

|

|

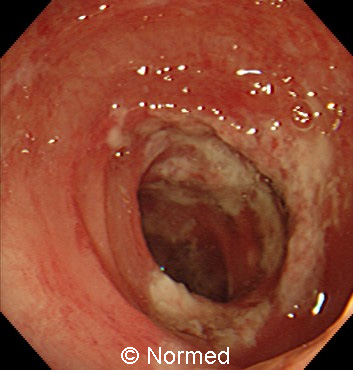

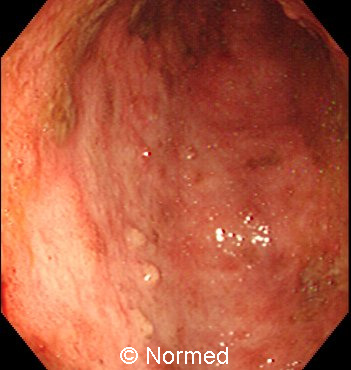

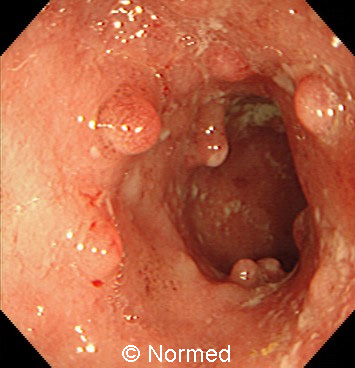

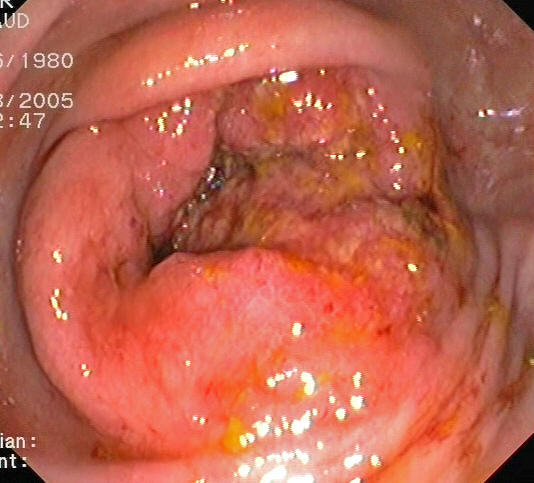

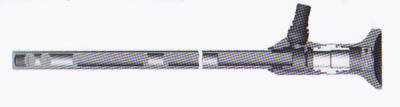

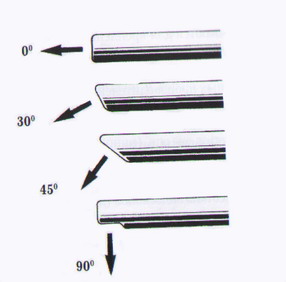

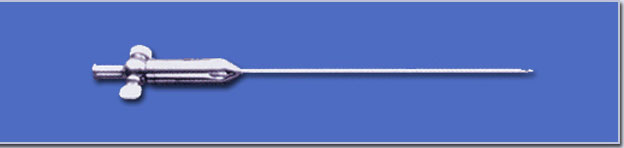

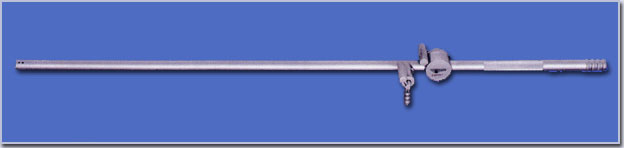

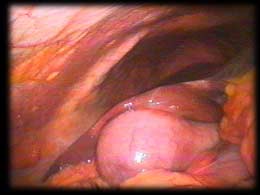

Накануне (за день до исследования) исключить из рациона питания овощи, фрукты, картофель, ягоды, грибы, зелень. В день колоноскопии можно лишь пить сладкий чай, кипяченую воду. В день колоноскопии в зависимости от веса (до 50 кг - 2 пакетика, 50–80 кг - 3 пакетика, свыше 80 кг - 4 пакетика) препарат разводится в кипяченой комнатной температуры воде из расчета 1 пакетик на 1 литр воды, Необходимое количество раствора выпивается в день колоноскопии с 5-6 до 10 часов утра дробными порциями (стакан в 15-20мин). Раствор можно запивать кипяченой водой. Стул начинает отходить через 1,0-1,5 часа после начала приема препарата и прекращается через 2-3 часа после приема последней дозы препарата. В день исследования, до колоноскопии, можно выпить чашку сладкого чая. Проведение колоноскопии возможно не ранее чем через 4 часа после последнего приема препарата. Б. Двухэтапная подготовка препаратом “Фортранс”. Подготовка проводится как накануне колоноскопии, так и в день проведения исследования. Накануне колоноскопии разрешается завтрак до 12 дня (манная каша, йогурт, яичница, чай). После 12.00 разрешается прозрачный бульон, чай, кипяченая вода. Накануне колоноскопии в зависимости от веса (до 50 кг - 1 пакетик, 50-80 кг - 2 пакетика, свыше 80 кг - 3 пакетика) препарат растворяется в кипяченой комнатной температуры воде из расчета 1 пакетик на 1 литр воды. Необходимое количество раствора выпивается с 17 до 20-21 часа дробными порциями (стакан в 15-20 мин). Раствор можно запивать кипяченой водой. Стул начинает отходить через 1,0-1,5 часа после начала приема препарата и прекращается через 1-3 часа после приема последней дозы препарата. В день колоноскопии с 7 до 9 часов утра выпивается еще 1 литр раствора из расчета 1 пакетик на 1 литр воды. После приема последней дозы препарата стул прекращается через 1-2 часа. Раствор можно запивать кипяченой водой. Проведение колоноскопии возможно не ранее чем через 4 часа после последнего приема препарата. Экстренная колоноскопия больным с кишечной непроходимостью и кровотечением может быть произведена без подготовки. Она эффективна при использовании специальных эндоскопов с широким биопсийным каналом и активным орошением оптики. Проведение колоноскопии: Обычно колоноскопию проводят без анестезии. Больным с выраженными болями в области заднего прохода показана местная анестезия (дикаиновая мазь, ксилокаингель). При тяжелых деструктивных процессах в тонкой кишке, массивном спаечном процессе в брюшной полости целесообразно осуществлять колоноскопию под общей анестезией, которая обязательна детям до 10 лет. Эндоскоп вводят в задний проход в положении больного на левом боку. После того как аппарат проведен в конечный отдел толстой кишки, больного укладывают на спину и в этом положении производят исследование. При этом врач продвигает аппарат в просвете кишки и оценивает состояние слизистой оболочки и функциональные особенности различных отделов кишки. Знание особенностей эндоскопической анатомии позволяет ориентироваться в просвете кишки и определять ее отделы по характерным эндоскопическим признакам без рентгенологического контроля во время исследования. Во время колоноскопии у пациента появляется ощущение переполнения кишки газами, отчего возникают позывы на опорожнение кишечника. По окончании исследования введенный в кишку воздух отсасывается через канал эндоскопа. Болевые ощущения при выполнении этой процедуры умеренные, поскольку кишка растягивается при введении в нее воздуха. Они особенно часто возникают у больных с повышенным тонусом толстой кишки. Кроме того, в момент преодоления изгибов кишечных петель возникает смещение кишечника. В этот момент обследуемый испытывает кратковременное усиление болей. Причиной неполного осмотра толстой кишки при колоноскопии чаще всего является недостаточное очищение кишки перед исследованием. Осложнения: разрывы и перфорации перфорация толстой кишки, кровотечения, ссадины.  Эндоскопическая диагностика заболеваний органов брюшной полости Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки: Визуализация через перфорационное отверстие прилежащие к язве органы брюшной полости (сальник, кишку, печень), Визуализация перфорационного отверстия, прикрытого кусочком пищи изнутри, тканью сальника снаружи; Косвенными признаками перфорации являются: выраженные воспалительные изменения вокруг собственно язвы, невозможность в достаточной мере раздуть желудок воздухом (он через перфорационное отверстие выходит в брюшную полость), выраженный, с трудом преодолимый пилороспазм при перфоративной язве двенадцатиперстной кишки      Язвенный деффект, через который видны прилегающие области Перфорация толстой кишки при НЯК: диффузное воспаление слизистой оболочки (гиперемия, отек, отсутствие сосудистого рисунка), с обязательным вовлечением прямой кишки и распространением на проксимальные отделы; симметричное поражение кишечной стенки; множественные несливающиеся поверхностные язвы неправильной формы, покрытые гноем, фибрином, слизью, всегда локализующиеся локализация на фоне воспалённой слизистой оболочки; контактная кровоточивость вплоть до спонтанной при тяжелых формах – жидкая кровь в просвете кишки; отсутствие скачкообразного, прерывистого характера поражения (нет патологических очагов, локализующихся отдельно от основной зоны поражения); отсутствие рубцовых образований и стриктур; прямые (визуализация органов брюшной полости) и косвенные признаки перфорации (невозможность в достаточной мере раздуть кишку).  На диффузно гипепермированной слизистой определяются множественные поверхностные язвы неправильной формы, не имеющие тенденции к слиянию, покрытые фибрином, гноем.  На воспаленной, ранимой слизистой оболочке имеется множество криптабсцессов и полиповидных образований различнх размеров и форм  Полиповидные образования на фоне воспаленной слизистой оболочки толстой кишки (воспалительные полипы или псевдополипоз) Острая кишечная непроходимость(исследование проводится после предварительной сифонной клизмы, однако более высокий риск перфорации, т.к. воздух поступает в приводящую петлю, еще больше раздувая ее): стеноз кишки злокачественным новообразованием  Острая блокада терминального отдела холедоха(острый панкреатит, механическая желтуха): вколоченный камень БДС острый папиллитт (отек, гиперемия) стеноз БДС  Нормальный БДС   Вколоченный камень БДС  Гиперемированный, отечный БДС (острый папиллит)  Рак БДС Лапароскопия. Диагностическая лапароскопия – это метод исследования, заключающийся во введении в брюшную полость специального эндоскопа – лапароскопа через небольшой разрез с целью непосредственной визуализации патологического процесса. Лапароскоп представляет из себя металлическую трубку диаметром 10 или 5 мм со сложной системой линз и световодом. Он относится к жестким эндоскопам и предназначен для передачи изображения из полостей человеческого тела с использованием линзовой или стержневой оптики и имеющих жёсткий наружный тубус.   В объектив лапароскопа можно смотреть глазом - так это делалось на протяжении многих десятилетий. Однако в последние тридцать лет с появлением миниатюрных эндоскопических видеокамер (сейчас они весят весом 50-150 грамм), присоединяемых к объективу лапароскопа, для всех, кто находится в операционной стало возможным наблюдать весь ход операции на экране монитора. Лапароскоп не имеет дискретной структуры изображения, созданной оптическими волокнами и поэтому его качество изображения и разрешающая способность намного выше. Лапароскоп - первое звено в цепи передачи изображения. В общем случае лапароскоп состоит из наружной и внутренней трубок, между которыми уложено оптическое волокно для передачи света от осветителя в полость тела. Внутренняя трубка содержит оптическую систему из миниатюрных линз и стержней.  Оптическая система лапароскопа состоит из: широкоугольного объектива, нескольких секций переноса изображения, окуляра. Широкоугольный объектив лапароскопа создает изображение в своей фокальной плоскости, которое затем переносится секциями переноса в фокальную плоскость окуляра.В общем случае разные типы лапароскопов отличаются между собой диаметром, входным углом поля зрения, направлением поля зрения, а также рабочей длиной. Диаметр лапароскопа может быть 10 мм, 6,5 мм, 5 мм, 4мм, 2,9 мм, 2,7 мм и менее. Входной угол зрения - угол, в пределах которого лапароскоп передаёт входное изображение. Направление оси зрения - 0°, 30°, 45°, 70°, 90°.  Если ось зрения составляет 0°, лапароскоп называют торцевым пли прямым. В остальных случаях лапароскоп называют косым, эта оптика более функциональна и удобна при работе в условиях двухмерного изображения. В эндоскопической хирурги наиболее распространена оптика с углом 30°. Одной из проблем при использовании лапароскопов является так называемое «запотевание» оптики, то есть оседание конденсата влаги на более холодной дистальной линзе при введение лапароскопа в полость тела. Для снижения «запотевания» существует ряд приспособлений. Одно из них – «нагреватель» лапароскопов – аппарат, введя в который лапароскоп, вы нагреваете рабочую часть его ствола. Один из способов профилактики «запотевания» - инсуффляция не через оптический троакар. Большинство лапароскопов имеют наглазники стандартных размеров, позволяющие им одинаково легко стыковаться с эндовидеосистемами любых фирм-производителей. Лапароскоп позволяет изнутри исследовать органы брюшной полости с целью обнаружения патологии: брюшины, желудка, передней поверхности и края печени, дна желчного пузыря, части толстого кишечника, тонкого кишечника, матки и придатков Лапароскопы комплектуют наборами инструментов, в минимальный комплект поставки которых входят стилеты, троакары, оптические трубки (в данном случае называемые лапароскопами), инсуфлятор, осветитель и набор инструментов для диагностики и проведения терапевтических процедур. Показания: диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний протекающих в рамках синдрома острых болей в животе, желтуха неясного генеза, травмы живота, опухолевидное образование брюшной полости, асцит, заболевания печени и другая патология, требующая морфологических исследований для определения тактики ведения больного. Противопоказания: Абсолютные: декомпенсация дыхания и кровообращения, септические состояния, гнойный перитонит, терминальные состояния, множественные кишечные свищи передней брюшной стенки, резкое вздутие живота Относительные: ожирение (более 95 кг), нарушения свертываемости крови, острые инфекционные заболевания, массивные спаечный процесс (недавние полостные операции), поздние сроки беременности. Техника лапароскопии:осуществляется обычно под наркозом (внутривенным) или местной инфильтрационной анестезией. Сначала накладывается пневмоперитонеум для чего осуществляют небольшой длиной 5-7 мм разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки в районе пупка (сбоку и ниже его), после чего специальной иглой Вереша (она имеет внутренний мандрен с закругленным концом, который благодаря пружинному механизму выскакивает из просвета наружной режущей иглы после прохождения ею тканей передней брюшной стенки, что препятствует повреждению внутренних органов) осуществляют прокол передней брюшной стенки. Иглу обычно вводят под углом 45 градусов по направлению к селезенке, приподнимая переднюю брюшную стенку на лигатуре, наложенной в области разреза (предотвращение повреждения круглой связки печени) до попадания в брюшную полость (что определяют введением 100 мл физ р-ра и попыткой его аспирации, которая не удается в связи с растеканием жидкости по брюшной полости). Далее иглу соединяют с инсуффлятором и подают углекислый газ до достижения давления 12-14 мм. рт. ст. затем через этот разрез вводят оптический троакар (11-15 мм), к которому подключают шланг для инсуффляции, а в просвет вводят лапароскоп. Осуществляют осмотр органов брюшной полости по направлению сверху-вниз.  Игла для пневмоперитонеума  Инсуффлятор  Троакар  Троакар со стилетом  Лапароскоп  Источник света ксеноновый  Аспиратор Лапароскопическая диагностика. 1) Острый панкреатит: Отечная форма: Оттеснение желудка кпереди и выбухание желудочно-ободочной связки Стекловидный или геморрагический отек околопанкреатических связочно-клетчаточных образований Гиперемия брюшины верхнего этажа брюшной полости Некротическая форма – жировой панкреонекроз: Пятна жирового некроза на связочно-клетчаточных образованиях Серозный, серозно-геморрагический выпот Некротическая форма – геморрагический панкреонекроз: Геморрагическая имбибиция малого сальника, забрюшинной клетчатки Увеличение желчного пузыря в размерах Парез тонкой и ободочной кишки Геморрагический выпот в брюшной полости 2) Острый холецистит: Желчный пузырь увеличен, напряжен, сероза тусклая и бледная, сосуды инъецированы (катаральная форма); Сероза покрыта фибрином с кровоизлияниями и мелкими гнойниками; При пункции внутри обнаруживается гнойное содержимое часто с камнями (флегмонозная форма); Появление черных участков и перфоративных отверстий из которых подтекает гной при гангренозной форме (гангренозная форма);  Желчный пузырь увеличен в размерах, напряжен, серозная оболочка тусклая с инъецированными сосудами (катаральный холецистит) |