Ходасевич Владислав. Ходасевич. Обстоятельства написания Дактилей. Жизненная основа стихотворения

Скачать 1.09 Mb. Скачать 1.09 Mb.

|

|

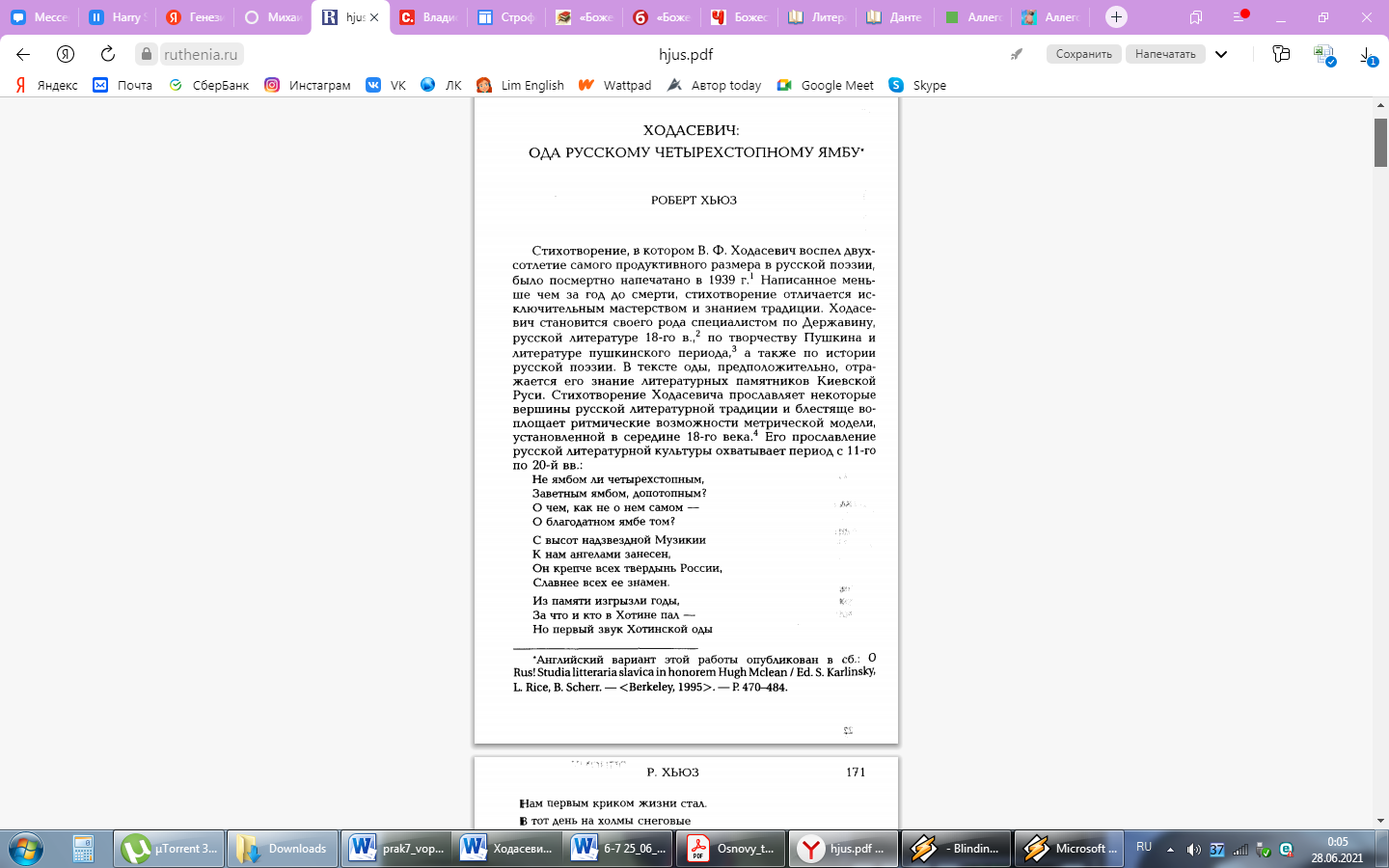

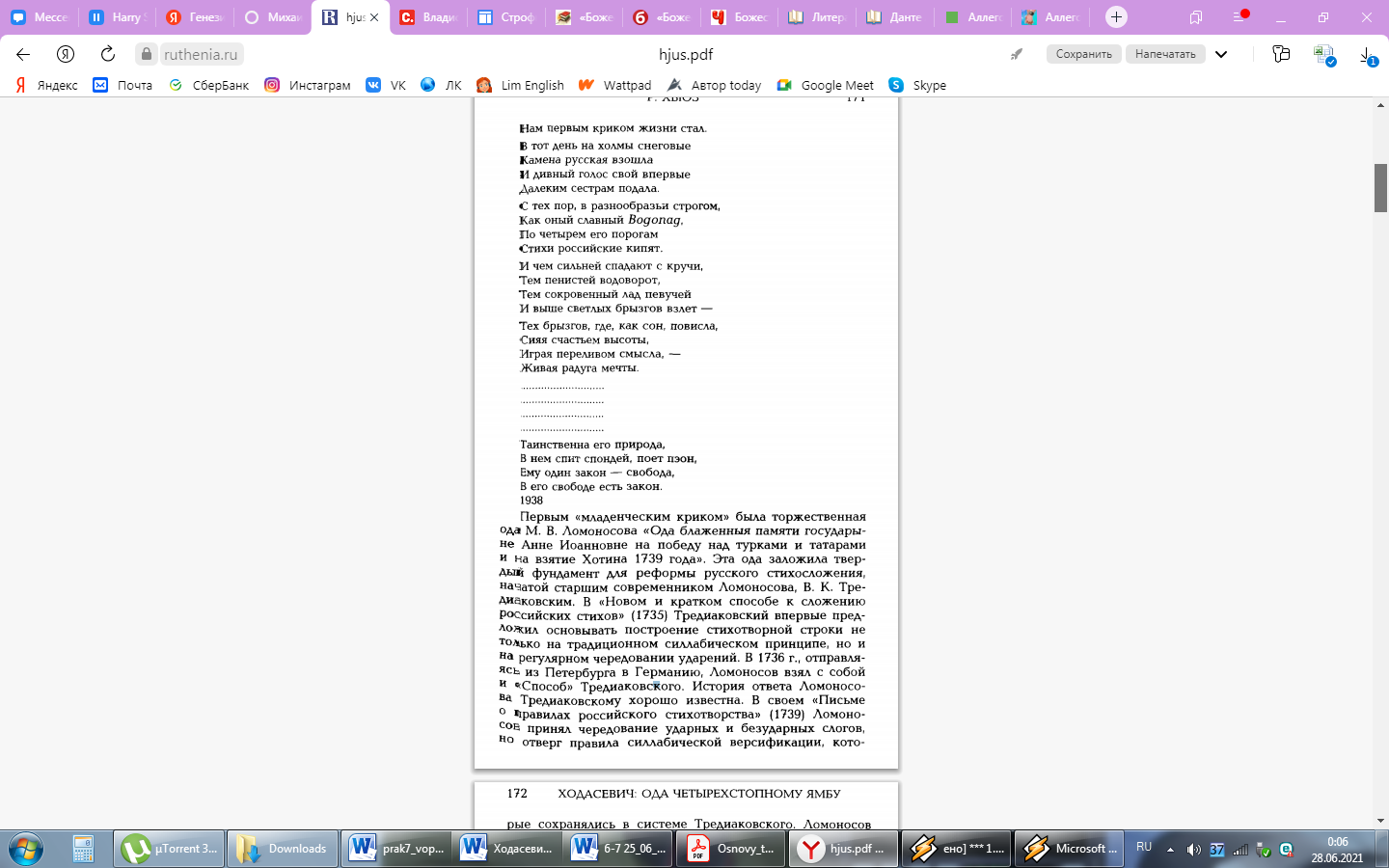

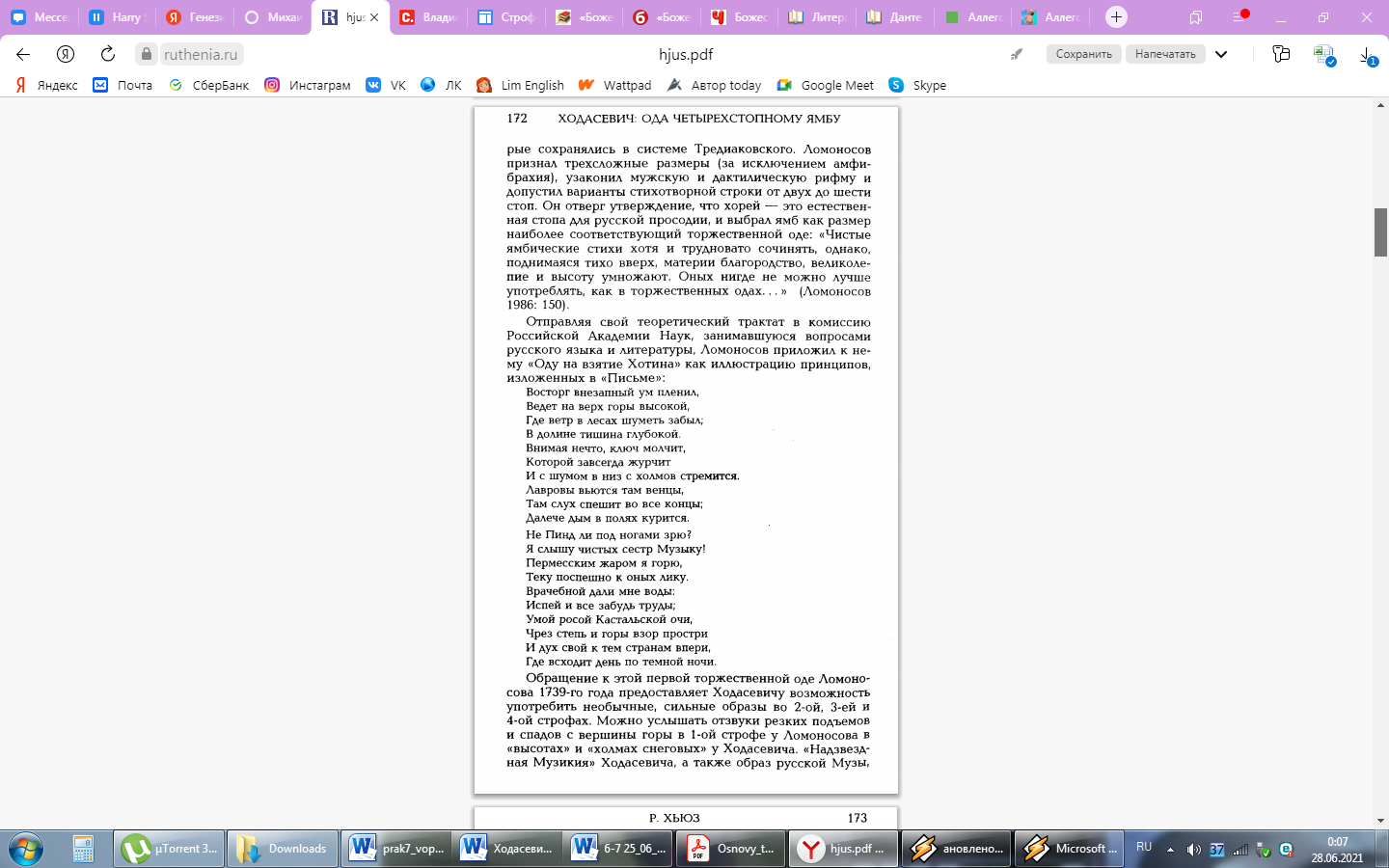

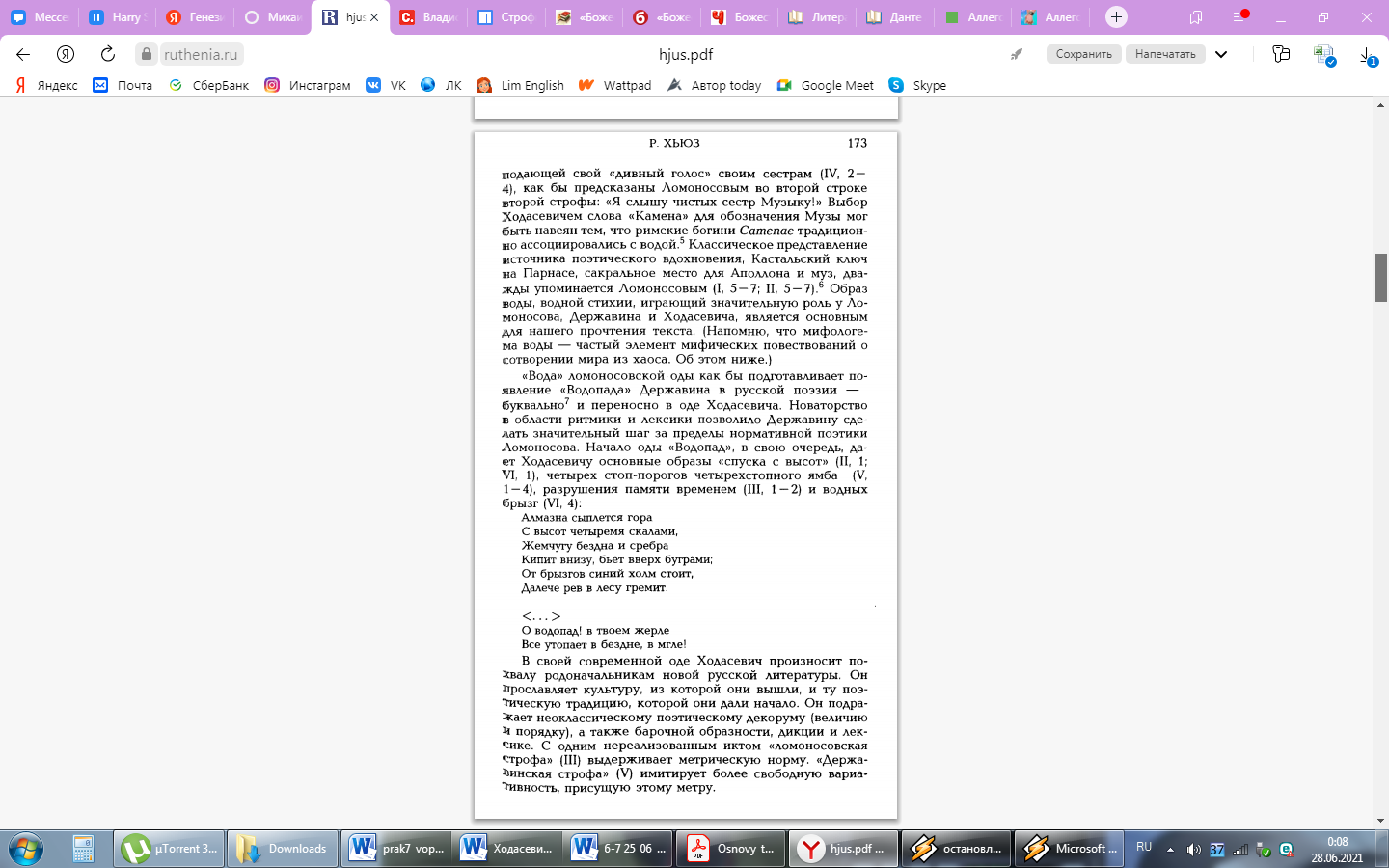

Обстоятельства написания «Дактилей». Жизненная основа стихотворения. С января 1927 по 3 марта 1928 года, будучи в эмиграции в Париже, Ходасевич пишет стихотворение, заглавие которого представляет собой слово "дактиль", употреблённое во множественном числе. Наиболее распространённое значение это слово имеет употреблённое в единственном своём числе: дамктиль (от древнегреческого"дЬкфхлпт" - "палец") как стихотворный размер. О своем отце, обедневшем польском дворянине (из одной геральдической ветви с А. Мицкевичем (1798—1855)), неудавшемся живописце, ставшем затем фотографом (купцом), Ходасевич писал в стихотворении «Дактили»: Вот на отцовской руке старательно я загибаю Пальцы один за другим — пять. А шестой — эго я. Шестеро было детей. И вправду: он тяжкой работой Тех пятерых прокормил — только меня не успел. <...> Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни словом Не поминал, не роптал. Только любил помолчать. Лирический сюжет стихотворения воспроизводит жизненный путь отца В. Ходасевича, Фелициана Ивановича Ходасевича (1834-1911): на основе данного стихотворного размера и с его помощью поэт воссоздал воспоминания о своём отце как художнике и отце семейства, как социальном и биологическом существе. В первой строфе фиксируются факты биографии. Он был выходцем из литовской обедневшей дворянской семьи. "В бедной, бедной семье встретил он счастье своё". Его учителем действительно был Бруни: "По ткани, натянутой туго, / Бруни его обучал мягкою кистью водить". Фёдор Антомнович Брумни (1799-1875) - русский художник итальянского происхождения, профессор Академии художеств. "Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись" - имеется в виду Академия художеств в Санкт-Петербурге, находящаяся на Университетской набережной, 17. А по окончании Академии художеств одно время Фелициан Иванович расписывал церкви: "А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник, / Много он там расписал польских и русских церквей". Во второй строфе раскрывается тема счастья в социально-бытовом аспекте. "Такими родятся счастливцы" - в первой строке отмечается мифологизация имени: Фелициан значит "счастливый" В третьей строфе явлен образ счастливого отца семейства, который играл со своими детьми вечерком в "сороку-ворону, сидя на любимом диване. Но счастье семейной жизни стало для персонажа лишь замещением другого, душевного счастья: он принял участь отца семейства вместо того, чтобы быть художником. Факт биографии отца (его работа фотографом) поэт переводит в лирический сюжет как мотив нереализованности творческого дара и смиренного приятия судьбы. Помимо муки от неосуществленности, нереализованности того, что наполняло душу художника, есть еще одна деталь в его образе, на которой хотелось бы остановить внимание. Его физический недостаток – шестой палец на левой руке. Эта деталь становится деталью-символом. Он прячет от постороннего глаза свое несовершенство («маленький лишний мизинец прятать он ловко умел в левой зажатой руке») точно так же, как таит в душе тягу к творчеству и страдание от отказа от него. И мысль эта рефреном звучит на протяжении всего стихотворения («Был мой отец шестипалым…»), был и творцом, и страдальцем, и смиренником…И именно в этом контексте следует воспринимать эпитеты, обращенные к отцу: «трудный и сладкий удел». Этот символический смысл отражен и в названии стихотворения, и в ритмической организации всего текста. Он написан шестистопным дактилем, а «дактиль» переводится с греческого как палец. Торжественное, мерное звучание строф созвучно настроению поэта, той затаенной боли и глубокому преклонению, которое он чувствует. С 1928 года Ходасевич работал над мемуарами, они вошли в книгу «Некрополь. Воспоминания» (1939) — о Брюсове, Белом, близком друге молодых лет поэте Муни, Гумилёве, Сологубе, Есенине, Горьком и других. Написал биографическую книгу «Державин». Намерение написать биографию Пушкина Ходасевич оставил из-за ухудшения здоровья («Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь у меня нет ничего», — писал он 19 июля 1932 года Берберовой, с которой они расстались в апреле того же года). 2.Соответствие текста прозаическому плану. Логика движения лирической темы сравнительно с формальной логикой. «Дактили» Владислава Ходасевича – текст очень непростой и по жанровым, и по идейно-тематическим особенностям. Что это? Своего рода эпитафия? Дань памяти? И действительно, мотив памяти о давно ушедшем отце звучит на протяжении всего стихотворения. Судьба отца, судьба бессребреника и творца («в летнем пальтишке зимой», «веселый и нищий художник», «много он…расписал польских и русских церквей»), вынужденного во имя другого долга – долга мужа и отца – отказаться от мира искусства и заняться коммерцией (ставши купцом по нужде…») – это центральный образ всего текста, сложный и многогранный. Помимо уже названных деталей, можно отметить главную его черту, которая вызывает восхищение сына, заставляет его с чувством глубокого уважения вспоминать об отце: умение смириться с судьбой, не перекладывая ответственность за свой выбор на плечи близких. Он уходит в себя и боль свою несет только сам («ни намеком, ни словом не поминал, не роптал…», «только любил помолчать»). Притом это человек поистине с душой художника. Его ладонь – это ладонь не дельца, а музыканта в метафорическом смысле этого слова («в сухой и красивой ладони»). Его по-прежнему зовет мир красок, икон, ладана, напоминая о трепете вдохновения и о соприкосновении с вечностью, в нем вечно жива «скорбь о святом ремесле»…Стоит обратить внимание, как часто употребляется высокая лексика в этом монологе-воспоминании («созидал», «очи смежил», «скорбь»). И это не случайно: это дань уважения сына к отцу и преклонения перед миром Искусства. Помимо муки от неосуществленности, нереализованности того, что наполняло душу художника, есть еще одна деталь в его образе, на которой хотелось бы остановить внимание. Его физический недостаток – шестой палец на левой руке. Эта деталь становится деталью-символом. Он прячет от постороннего глаза свое несовершенство («маленький лишний мизинец прятать он ловко умел в левой зажатой руке») точно так же, как таит в душе тягу к творчеству и страдание от отказа от него. И мысль эта рефреном звучит на протяжении всего стихотворения («Был мой отец шестипалым…»), был и творцом, и страдальцем, и смиренником…И именно в этом контексте следует воспринимать эпитеты, обращенные к отцу: «трудный и сладкий удел». Этот символический смысл отражен и в названии стихотворения, и в ритмической организации всего текста. Он написан шестистопным дактилем, а «дактиль» переводится с греческого как палец. Торжественное, мерное звучание строф созвучно настроению поэта, той затаенной боли и глубокому преклонению, которое он чувствует. Но последняя строфа не позволяет воспринимать «Дактили» только как дань памяти. Здесь на первый план выходит образ не отца, а сына. И возникает своеобразная антитеза. Мотив трагической неосуществленности усиливается, ибо отец обладал тремя достоинствами: смиренным сердцем, способностью создать семью, даром творца (шестипалой рукой), а сын…Сын не уверен в себе, и это его мука. Он, в отличие от отца, отдан творчеству весь, но, кажется, удовлетворенности это не приносит: «как игрок на неверную карту, ставит на слово, на звук – душу свою и судьбу…» Очень яркое и образное сравнение позволяет прочувствовать эту зыбкость самооценки и горечь сомнений в собственном выборе. Мы словно слышим вопросы, звучащие в сознании поэта в эту «январскую ночь, во хмелю»: а имел ли право называться творцом, художником слова? Не слишком ли много на себя взял? Не переоценил ли свой дар? И оценка потомков и современников становится такой несущественной деталью рядом с той чашей весов, на которой будет лежать твоя судьба на другом суде… Однако сводить содержание текста к этим двум центральным образам – отца и сына – было бы неверно. Как ни важны все мотивы и идеи, связанные с ними, точку ставить нельзя, ибо в стихотворении есть и третья, не менее важная тема – тема искусства. Или, скорее, проблема творчества. Да, мы видим искреннее и глубокое восхищение даром отца, мы также видим и завороженность миром искусства, но в этих чувствах прослеживаются и другие, более тревожные мотивы. Сначала этой тревоги нет. Все образы, связанные с творчеством, пронизаны светом и теплом: «мягкою кистью», «веселый…художник», «такими родятся счастливцы», «святом ремесле», но позже, как некие двусмысленные знаки, выявляются иные мотивы. Поначалу хотелось отметить несколько дисгармонично звучащий образ в 4 строфе – «скорбь о святом ремесле». Показалось странным, что рядом с лексикой высокого стиля поставлен этот прозаизм – ремесло. Как? Почему? Разве может быть низведено искусство до уровня простой ремесленной работы? Но далеко не случайно эти слова оказываются рядом. И противопоставление вдохновенного моцартовского озарения и каторжно-вымученного труда Сальери – лишь кажущееся. «Ремесло» у Ходасевича – это не пушкинский вариант. Ибо только тот, кто не соприкасался с творчеством, не понимает огромной, подчас тяжелой внутренней работы, связанной с рождением музыки, скульптуры, картины или строки… И «ремесло-искусство» Ходасевича более не выбивается из общего строя текста. А вот действительно странными остаются другие детали, и первая из них – эпитет «демонский», поставленный рядом с образом творца: «и дерзкою волей, демонской волей творца…». Может быть, это всего лишь чересчур вольный контекстный синоним к определению «дерзкий»? Но едва ли выбор слова в таком ритмически выверенном тексте будет случаен… Вторая деталь – это сравнение в последней строфе: «как игрок на неверную карту…». Только ли сомнения в правильности выбранного пути должно оно передать? Слишком сильно звучит в нем темное начало человеческих страстей… Третья – шестой палец отца – на левой руке. Эти три детали, касающиеся мира творчества, выстраиваются в одну параллель: демоническое начало, мир азарта и игры, овладевающий душой человека и губящий его (вспомним пушкинского Германна из «Пиковой дамы»!). И во многом суеверное, простонародное представление о левой стороне как стороне бесовской (мольба в одной из христианских молитв оказаться «одесную, а не ошуюю», то есть справа, а не слева от Творца в загробной жизни). И, наконец, четвертая и самая сомнительная. Стихотворение написано шестистопным дактилем. Но почему в названии это литературоведческое понятие употреблено в форме множественного числа? Возможно, по аналогии с античными ямбами? Но там налицо появление другой специфики. Ямбы античности – это сатирические стихи, написанные ямбическим метром. Правда, позднее этот жанр приобрел философскую направленность. Быть может, это попытка Ходасевича создать свой жанр? Нечто сродни тому, что можно назвать элегической развернутой эпитафией? Но есть и другой ответ. Дактили – это демоны-лилипуты в древнегреческой мифологии, искусные мастера и волшебники. Демоны… И если так, то Андрей Кураев прав, анализируя «Мастера и Маргариту» и утверждая, что в творчестве проявляется не воля Бога, а воля Демона. 3. Идейно-тематическое содержание произведения. Смысл заголовка. Факт биографии отца (его работа фотографом) поэт переводит в лирический сюжет как мотив нереализованности творческого дара и смиренного приятия судьбы. Любопытно ещё одно значение слова "дактили" во множественном его числе: Дамктили (от древнегреческого "ДЬкфхлпй" - "пальцы") - в греческой мифологии демонические существа. Так в названии можно увидеть намёк на проведённую параллель Фелициана-художника с этими мифическими существами - дактилями, которые были искусниками, выделывающими из металлов, силой волшебства, различные необыкновенные произведения: поэт как бы сравнивает работу своего отца как художника с деятельностью дактилей. Первые две строки пятой строфы представляют собой размышления лирического героя о природе творческого дара. Мотив творческой нереализованности отца воплощенный в форме вопросительного предложения: "… В сухой и красивой ладони / Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?" рождает универсальную формулу: природа творчества - демоническая, природа художника - дерзкая; отношения между художником и миром - созерцание и созидание иного мира: "Мир созерцает художник - и судит, и дерзкою волей, / Демонской волей творца - свой созидает, иной". В пятой и шестой строках происходит возвращение к участи отца, пожертвовавшего своим даром художника во имя другой, семейной, жизни: "Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил, / Не созидал, не судил… Трудный и сладкий удел!". Так две центральные строки предпоследней, пятой, строфы стихотворения "Дактили" становятся сопряжением драматической судьбы отца и рефлексии лирического героя о природе творчества, где рассуждения об отношениях художника и мира даны лирическим героем на фоне рассуждений об его отце, его творческой судьбе. Отец значим для лирического героя не только как биологическое существо, давшее ему жизнь и пожертвовавшее своим даром, но и как катализатор его раздумий над сущностью отношений между творцом и миром. Художник должен вглядываться в мир, но итог этого вглядывания - создание своего художественного мира ("Мир <…> свой созидает, иной"). Лирический герой жалеет своего отца за то, что тот не проявил своей дерзкой воли, демонской воли - в этом отец не стал учителем для своего сына. Лирический герой оценивает свою судьбу с оглядкой на отца: … А сын? Ни смиренного сердца, Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту Ставит на слово, на звук - душу свою и судьбу. Здесь представлена метафора творческого процесса как карточной игры. Азартные игры - это всегда адреналин - это поединок с судьбой. В этом лирический герой и отличается от своего отца: он не унаследовал ни "смиренного сердца", ни семьи, ни детей - он одинок, но он рискует, ибо по-другому он не может, ведь поэт - это тот же игрок, который "как … на неверную карту, / Ставит на слово, на звук…" - словно игрок в казино, делающий ставку на число, играя в рулетку. Но ставка поэта - не деньги, поэт ставит на кон "душу свою и судьбу". В заключительных строках последней, шестой, строфы "в январскую ночь" лирический герой, будучи "во хмелю", поминает своего отца. И поминая отца, В. Ходасевич выбирает себе в помощники дактиль как стихотворный размер (пусть даже и в античной форме элегического дистиха) и шесть секстин как строфическую форму: "… шестипалым размером / И шестипалой строфой…". Литературное творчество почти тождественно жизни поэта-творца, таким образом, используя своё мастерство - иными словами то, что он лучше всего умел в жизни, - Ходасевич создаёт своеобразный "памятник" своему отцу, вобравший в себя различные смыслы: в нём сошлись и дактиль как стихотворный размер, и символика числа 6, и черты мифологических персонажей, и связь двух поколений - "отцов и детей" с помощью оригинальной метонимии по соотношению части и целого, где часть - это пальцы как дети, а целое - сам отец. 4. Версификационные и стилистические особенности стихотворения. Целостность его художественной системы. Одно из лучших стихотворений Владислава Ходасевича «Дактили», как уже отмечалось, было написано шестистишиями, каждое из которых состояло из трёх элегических дистихов. Символический образ «шестипалости» как знака исключительности, избранничества, лежащий в основе произведения, предо- пределил его метрику, строфику и архитектонику. В заключение последней – шестой! – строфы следует откровенное авторское признание: «Ныне в январ- скую ночь, во хмелю, шестипалым размером / И шестипалой строфой сын по- минает отца» [2, с. 189]. К этому можно добавить, что и строф, в общей сложнсти, шесть. Иными словами, всё стихотворение в целом можно было бы опреде- лить как упрощённый дериват секстин. Отказавшись от возвращения к одним и тем же клаузульным словам и от посылки, Ходасевич сознательно усложняет свою задачу в метрическом отношении, применив искусную имитацию элегиче- ского дистиха с эпизодическими стопными замещениями (дактиля на хорей): 1 Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго, Бруни его обучал мягкою кистью водить. Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись, В летнем пальтишке зимой пеpeбeгaл он Неву. А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник, Много он там расписал польских и русских церквей. 2 Был мой отец шестипалым. Такими родятся счастливцы. Там, где груши стоят подле зеленой межи, Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит, В бедной, бедной семье встретил он счастье свое. В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы. Мама! Молитва, любовь, верность и смерть – это ты! 3 Был мой отец шестипалым. Бывало, в»сороку-ворону» Станем играть вечерком, сев на любимый диван. Вот на отцовской руке старательно я загибаю Пальцы один за другим – пять. А шестой – это я. Шестеро было детей. И вправду: он тяжкой работой Тех пятерых прокормил – только меня не успел. 4 Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец Прятать он ловко умел в левой зажатой руке, Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле. Ставши купцом по нужде – никогда ни намеком, ни словом Не поминал, не роптал. Только любил помолчать. 5 Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил? Мир созерцает художник – и судит, и дерзкою волей, Демонской волей творца – свой созидает, иной. Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил, Не созидал, не судил… Трудный и сладкий удел! 6 Был мой отец шестипалым. А сын? Нисмиренного сердца, Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту, Ставит на слово, на звук – душу свою и судьбу… Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером И шестипалой строфой сын поминает отца. В сущности, если учитывать только нечётные «гекзаметрические» строки, поэт имел формальное право назвать своё произведение «Дактилями», по- скольку из 18 строк большая часть (12) представляет собой 6-стопный дактиль в чистом виде; в оставшихся шести стихах содержится 7 стопных замен. Из этих последних наибольший интерес вызывает 5-й стих 5-й строфы: «Он же▼ очи смежил,▼ муштабель и кисти оставил»1 [2, с. 189], в котором дактиличе- ские стопы заменяются хореями дважды. Некоторые сомнения возникают из-за акцентуации профессионализма «муштабель», поскольку этот термин происхо- дит от польского musztabel2, ударение располагается на втором слоге. Следова- тельно, метрическая схема приведённого стиха в цифровой записи может быть представлена следующим образом: (0.12122.1). Заметим, что необходимость ритмического перебоя подтверждается здесь и на содержательном уровне. По- эту необходимо было так или иначе подчеркнуть драматизм сообщаемого со- бытия или, скорее, посредством выразительного ритмического жеста сымити- ровать дважды дрогнувший при этом сообщении собственный голос. Опреде- лённое содержательное обоснование можно обнаружить и в пяти остальных «дефектных» гекзаметрах: А на Литву возвратясь, ▼ весёлый и нищий художник (1 строфа) Там, ▼ где Вилия в Неман лазурные воды уносит (2 строфа) В детстве я видел в комоде фату ▼ и туфельки мамы (2 строфа) Вот на отцовской руке ▼ старательно я загибаю (3 строфа) Шестеро было детей. ▼ И вправду он тяжкой работой (3 строфа) Во всех пяти случаях возникающие в результате стопной замены непред- сказуемые ритмические перебои мотивированы общей установкой на передачу едва сдерживаемого душевного волнения, прорывающегося в голосе повество- вателя. В 1-м, 2-м и 5-м примерах метрический зазор совпадает с синтаксиче- ской паузой, в 1-м, 4-м и 5-м на его месте, вдобавок, оказывается цезура. Но вернёмся к самому колоритному – 5-му стиху 5-й строфы. По контрасту с декларацией высокого предназначения художника, который «Мир созерцает <…> – и судит, и дерзкою волей, / Демонской волей творца – свой созидает, иной», герой «Дактилей» «очи смежил, муштабель и кисти оставил»… Обра- тим внимание на периферийные семантические обертоны выделенных слов, позволяющие перекодировать фактическое прекращение творческой деятельности на прекращение жизни. Так исподволь актуализируется затаённая сема «смерти». Отказ отца от художества, от креативной функции «творца» – это, по мысли поэта, отказ от бессмертия, добровольное самопожертвование ради де- тей: «Не созидал, не судил… Трудный и сладкий удел!» Только с учётом дан- ной семантической метаморфозы можно адекватно понять заключительную фразу стихотворения: «сын поминает отца». В связи с этим возникает вопрос: случайно или не случайно самой ано- мальной в каждой строфе оказывается предпоследняя, пятая строка (в 1-й, 2-й, 3-й и 5-й строфах) и, наоборот, абсолютно безупречной – финальная, шестая? В последнем случае, кроме того, обращает на себя внимание полное отсутствие стопных замен; все заключительные строки, как на подбор, соблюдают чёткую дактилическую каденцию с характерной «пентаметрической» паузой-перехва- том посредине: (0.22.0//0.22.0)1. Ту же закономерность можно уловить и на уровне строфики: самая аномальная строфа – 5-я, самая «нормальная» – 6-я, повествующая о судьбе лирического героя, последыша-мизинца. Выявленные устойчивые тенденции могут расцениваться как доказательство «от противно- го»: если у нормальных людей на руке пять пальцев, а у отмеченных талантом «счастливцев» – шесть, то по-настоящему совершенны, конечно, одарённые свы- ше. Потому-то, рискнём предположить, всё стихотворение, написанное строен- ным элегическим дистихом, называется «Дактили». Размышляя о собственном творческом поприще, о специфике искусства слова, о судьбе поэта, который «Как игрок на неверную карту, / Ставит на сло- во, на звук – душу свою и судьбу…», автор отчасти реализует продеклариро- ванные принципы в фонике на уровне ударного вокализма: четырежды исполь- зуется четырёхкратное нагнетание одного и того же гласного звука: «В бедной, бедной семье встретил он счастье своё» (во 2-й строфе); «старательно я заги- баю / Пальцы…» (в 3-й строфе); «Память о прошлом своём, скорбь о святом ремесле» (в 4-й строфе); и самоё декларацию – «Ставит на слово, на звук – ду- шу свою и судьбу…» (в 6-й строфе). Таким образом, в стихотворении, представляющем, с одной стороны, сен- тиментальное признание в любви к своим покойным родителям, а с другой стороны, в высшей степени концептуальное рассуждение о сущности и назна- чении творчества, Ходасевичем мастерски использовано, среди прочего, не- сколько весьма эффективных версификационных средств. Среди них: 1) обыг- рывание идеи «шестипалости» как символа исключительности на всех уровнях стихотворной структуры произведения (шестипалыми оказываются и размер, и строфа, и архитектоника), 2) тонкая игра на сопоставлении чисто дактиличе- ских стихов со стихами, в которых дактилические стопы заменяются хореиче- скими, 3) размежевание беспримесных дактилических строф со смешанными, 4) унификация шести шестистиший неукоснительно выдерживаемым одинако- вым полустишием в зачине («Был мой отец шестипалым»), 5) конкретная реа- лизация завещанного Пушкиным творческого принципа «для звуков жизни не щадить» путём унификации звукового состава и т. Д *** Стихотворение В.Ф.Ходасевича «Дактили» – стихотворение «с ключом», предлагающее читателю включиться в разгадывание шифра. Однако к разгадыванию перейдём позже, а начнём с того, что можно увидеть «на поверхности». Стихотворение об отцовстве и сыновстве строится на разнообразном варьировании главной темы. Образно эта тема задаётся в числе «6». Шестипалый отец имеет шесть детей, шестой из которых пишет стихотворение о связи поколений, состоящее из шести строф (в началах которых шесть раз повторяются слова «Был мой отец шестипалый») по шесть строк каждая, причём каждый нечётный стих состоит из шести стоп (о семантике стиховой формы ещё скажем ниже). Такое построение стихотворения (можно было бы сказать – нарочитое) заставляет взглянуть на него сквозь числовую призму, подсчитывая (загибая пальцы вместе с лирическим героем) его структурные элементы. Шестёрка естественным математическим образом распадается на два и три. Постоянное удвоение и утроение – примета всей художественной ткани стихотворения. Удвоение задано самой структурой обращения отца к сыну, продолжается парой «отец – мать» и на сюжетном уровне выражается в двух вариантах судьбы отца, между которыми совершается выбор (художник – купец). «Дактили» наполнены парными конструкциями: «весёлый и нищий», «польских и русских», «фату и туфельки», «ни намёком, ни словом», «не поминал, не роптал», «красок и черт», «не созидал, не судил», «трудный и сладкий», «на слово, на звук», «душу… и судьбу», «шестипалым размером / И шестипалой строфой». Аналогию можно заметить и на уровне сюжета и героев: каждый герой переходит границу, совершает выбор, а значит – двоится. Мотив перехода границы задаётся в биографии отца (вернулся в Литву; от художника к купцу) и пространственных приметах, описывающих его жизнь («перебегал Неву», «Вилия в Неман лазурные воды уносит»), и в биографии сына (выбор поэзии; ассоциативно с переходом границы связывается и «январская ночь»). Лотман писал о событии как о переходе границы, в данном случае на языке «пограничных» образов описывается главное внутреннее событие стихотворения – обретение себя. Альтернативная логика пары дополняется многочисленными тройками. Три строки начинаются со слов «Там, где…», три – со слова «Не». Движение от попытки определить и зафиксировать место (закрепиться в череде перемещений, обрести пространство родовой памяти) к самоотречению (как отца, так и сына) – вот намечающееся через эти анафоры движение лирического сюжета стихотворения. Три раза в стихотворении упоминается одно из ключевых слов – «рука»: здесь снова повтор обозначает развитие лирического сюжета (от пространственного сближения отца и сына – к описанию отказа от отцовского наследия, так внешне отец и сын проходят в стихотворении путь от близости к противопоставлению, которое усиливается повтором частицы «ни…» в последней строфе). Наконец, именно вокруг трёх героев (отец, мать, сын) строится образный мир «Дактилей» (остальные сыновья даны подчёркнуто обобщённо и отстранённо – через образ пяти загнутых пальцев). Лирическое повествование о судьбе отца – семьи – сына помещено в географические координаты: Петербург – Литва – неназванное пространство эмиграции в последних строках. Однако именно на размывании пространственной конкретности строится художественный эффект стихотворения: если в первой строфе точка определяется довольно точно («Там, где, фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись» – отметим, однако, расширение художественного пространства и здесь), затем обозначается скорее поэтически, чем географически («Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит»), последняя же точка и вовсе не названа. Но важным кажется и ещё одно пространственное движение, от географии – к внутреннему смыслу, от масштаба стран и дорог (переезды отца) – к обжитому, домашнему пространству. Так, «зелёная межа» (мотив границы) дополняется вполне домашними «грушами», и затем в финале второй строфы появляется «комод», «фата и туфельки мамы», в третьей строфе – «любимый диван». Происходящее обретение дома, пространства интимной встречи и воспоминания о сокровенном затем размыкается в творение мира («мир созерцает художник… свой созидает, иной»): внутренний мир стихотворения предельно расширяется и переносится в сферу творческого воображения. И, кажется, именно это позволяет в последней строфе ввести через временную ассоциацию («вечерком» – «в январскую ночь») соотнесение пространства сына с пространством семейного очага. Иначе говоря, сын, создающий стихотворение об отце-художнике, в творческом воображении воссоздаёт утраченный мир детства, пространство родства и связей (и именно так можно понимать последние слова «Дактилей» - «шестипалой строфой сын поминает отца»), несмотря на то, что связи в последней строфе, казалось бы, перечёркиваются. Пространственное отдаление сына от отца «перевешивается» в стихотворении этим временным сближением. Но самым важным оказывается другое сближение. С самого начала стихотворения образы творчества подчёркнуто опредмечены, материальны, ощутимы: «по ткани, натянутой туго», «мягкою кистью водить». Затем этот приём развивается в метонимии творчества (краски, черты, очи, муштабель, кисти). Самой важной из них оказывается метапоэтический образ «шестипалым размером / И шестипалой строфой» (строфа как знак поэтического творчества в целом). Подчёркнуто перформативный финал стихотворения («шестипалой строфой сын поминает отца») усиливает эффект: не унаследовавший «руки» (художника) сын создаёт стихотворение, в котором (которым) воплощает судьбу отца и свою с ним связь, которое и становится завершением незавершённого отцом (см. отказ отца от творчества). Заслуживают внимания образы, связанные с отказом, самоотречением. Почему молчание отца, нетворческое существование купца – «трудный и сладкий удел»? Может, по закону человеческого присутствия в слишком грандиозном мире, где и удел купца, и удел художника равно велик и трагичен. И здесь повод подумать о том, как выстраивается образный ряд стихотворения. Базовые образы и составляющие лирического сюжета делят композицию стихотворения на четыре части: биография отца (1-2 строфы), воспоминания сына об отце (3 строфа), отказ отца от творчества (4-5 строфы) и выбор творчества сыном (6 строфа) (отметим попутно, что снова видим сочетание логики пар и троек: 2+1, 2+1). Эта тематическая композиция подкрепляется композицией действий, задающейся глаголами стихотворения. В первых двух строфах преобладают глаголы и глагольные формы со значением движения («водить», «возвратясь», «уносят», «встретил»). Воспоминания об отце и судьба сына (о ней см. выше) связываются мотивом игры («станем играть», «на неверную карту / ставит»). Единство третьей композиционной части, разнообразное варьирование центрального мотива (Ходасевич будто бы рассказывает историю об отказе от творчества на разных метафорических языках – спрятанная в душе память, зажатый палец, спрятанные в ладони краски) подчёркивается повторами глагольных лексем («прятать» - «спрятал», «затаил» - «затаил», «созидает» - «не созидал», «судит» - «не судил») и сходных по значению глаголов («не роптал» - «не судил», «помолчать» - «затаил»). Последняя же часть, посвящённая творчеству сына, выделяется наименьшим количеством глаголов (и не один из них не несёт в себе семантику творчества, создания), что подкрепляет «самоустранение» лирического героя, его отказ – от наследства, от судьбы, превращаемой в звук и слово, от – на внешнем уровне – самого себя: фраза «сын поминает отца» в последней строке звучит подчёркнуто отстранённо, так как лишено подразумеваемого «я». Временная выделенность последней строфы предвосхищается переходом от прошедшего к настоящему (до этого настоящее время, которое ввело мотив воспоминания о прошлом в настоящем, было только в третьей строфе – загибание пальцев как воспоминание, о чём было сказано выше). Далее в шестой строфе происходит возвращение к времени года, которое упоминалось в первой строфе («в летнем пальтишке зимой» - «ныне в январскую ночь»). Так, переходя в настоящее время из времени воспоминаний, лирический герой окончательно соединяется с пространством памяти, где и обретает настоящего себя. Настоящего себя – да, описанного как «лишний мизинец», да, оторванного от прошлого, да, «не унаследовавшего» от отца, но именно этим «не» повторяющего судьбу отца (судьбу самоотречения – сознательно ставит на «неверную карту» подобно тому, как отец отказался от живописи). Затаённый шестой мизинец (шестой сын) – память «о святом ремесле», которую и воплощает своей судьбой сын, воскрешающий в стихотворении «память о прошлом». «Лишний мизинец» оформляет и осмысляет трудную и в чем-то неудавшуюся жизнь как не просто проигранную судьбе, но сотворившую его (“свой созидает”), он все еще борется и пишет, и творит. И здесь появляется ещё одно числовое противопоставление: “лишняя” единица (лирический герой) противопоставляется “правильной” пятёрке – миру, судьбе, трагичности неустроенной жизни, судьбе. Личная судьба, разворачивающаяся на фоне мира и истории – такова одна из тем стихотворения. На лексическом уровне организации текста соединяются слова, ассоциирующиеся с детством (уменьшительные суффиксы, игра в “сороку-ворону”), – и смысловое поле торжественности, трагичности (“фиванские сфинксы”, “молитва, любовь, верность и смерть”, “святое ремесло”, “мир созерцает художник”, “демонской волей творца”). Возможно, дактилический гекзаметр нужен тоже для масштаба трагедии и для присутствия рока и большого мира в «маленькой» жизни. «Святое ремесло» заслуживает отдельного разговора. Мотив святого, божественного, появляющийся в этих словах, проходит через всё стихотворение. Отец «много… расписал польских и русских церквей». Слова, которыми определяется мать («Молитва, любовь, верность и смерть»), ассоциируются с «верой, надеждой и любовью» из Послания апостола Павла. Затем – «святое ремесло», которое потом описывается как «демонская воля творца», созидающего свой мир (уподобляющегося Творцу мира). Образ творчества как созидания мира подводит нас к новому уровню смысла стихотворения. Что если прочитать всё стихотворение (весь его созидаемый мир) как образ творчества? На такое прочтение наталкивает нас один из ключей – перевод заглавия. Греческое «δάκτυλος» (‘палец’) не только позволяет перевести заглавие дословно и прочитать всё стихотворение как шесть строф – шесть загнутых пальцев, – но и делает возможным обратный перевод основной характеристики отца. Шестипалый отец – и есть шестистопный дактиль. Тогда сюжет стихотворения выстраивается довольно неожиданным образом: пишущий стихотворение классическим элегическим дистихом поэт оказывается наследником поэтической традиции (шестистопный дактиль – традиционный русский дериват гекзаметра, размер, устойчиво ассоциирующийся в читательском сознании с античной литературой). И именно собственное продолжение этой традиции, включение себя в неё, а не только наследование отцу, становится предметом рефлексии в стихотворении «Дактили». 5. Причины обращения В. Ходасевича к поэтической характеристике 4-стопного ямба. Последнее в творчестве и в жизни стихотворение Ходасевича - "Не ямбом ли четырёхстопным…": спустя несколько месяцев после его написания он умер в больнице, забытый и брошенный всеми. Это стихотворение так и останется для русской поэзии неоконченным. В своём стихотворении Ходасевич пишет не просто четырёхстопным ямбом о четырёхстопном ямбе как силлабо-тоническом размере: образ ямба у него целен и един, но и противоречив. Четырёхстопный ямб - это и главный герой стихотворения; но ямб - это и размер, которым написано стихотворения. В этом кроется ещё одно противопоставление: четырёхстопный ямб как имеющий числовое выражение - четыре стопы - то есть подчинён некоему "закону" стихосложения; и ямб как водная стихия - водопад - то есть абсолютно "свободен". Вот такое "соединение свободы и закона и составляет таинственную природу ямба". С нашей точки зрения четырёхстопный ямб здесь, в стихотворении, не единственный герой. Присутствие лирического героя заметно с первой строфы, где он обращается к читателю и к самой поэзии вообще. В местоимённой структуре стихотворения отсутствует понятие "я" - оно растворено в употреблённом лирическим героем местоимении "мы": "К нам ангелами занесен…", "… Нам первым криком жизни стал". "Нам" - значит всем литераторам: этим обобщающим местоимением лирический герой отражает собирательный образ всех поэтов, в число которых входит и сам он (как поэт). Но прежде всего текст данного произведения представляет собой разговор лирического героя с самим собой, его рассуждения о судьбе поэзии и в частности о четырёхстопном ямбе, воплощая в подобной метонимии всю поэзию - это показано через вопросительное предложение и неправильный порядок слов, имитирующий поток живой речи: Не ямбом ли четырехстопным, Заветным ямбом, допотопным? О чем, как не о нем самом - О благодатном ямбе том? Интересно также отметить тот факт, что в строке: "В нём спит спондей, поёт пэон…" - именно на слове "спондей" действительно присутствует таковой: _м_ _м_ __ _м_ __ _м_ __ _м_. Обратившись к метрической схеме, мы видим в первой стопе действительно столкновение двух подряд ударных слогов в ямбе. Однако дальше подобного не повторяется: на слове "пэон" не происходит пропуска метрического ударения в ямбе. Очевидно, что это не простое совпадение, а мастерски применённое на практике знание литературоведения, точнее поэтической теории, и умение Ходасевича претворить теорию на практике - таким образом, хоть и неоконченное филологическое образование давало ему большие возможности оперировать терминами даже во время создания поэтических произведений. Так строгая нормативная модель абстрактной метрической схемы - четырёхстопный ямб - получает жизнь в лирике Ходасевича: представление размера стихосложения не только как объекта поэтической саморефлексии, но и как главного героя стихотворения, открытие его таинственной природы и двойственной сущности, и подведение итогов двух веков русской поэзии - XVIIIи XIX - наряду со своим творчеством как составляющим этой поэзии - всё это есть то уникальное, что сумел воплотить всего в 32 строках четырёхстопного ямба Ходасевич в конце своего творческого и жизненного пути. Таким образом, выбранные нами 3 лирических произведения В. Ходасевича позволяют утверждать, что диапазон проблемы поэтической саморефлексии в его лирике очень широк: от поисков соответствия стиховедческих законов и темы до рефлексии над содержанием и культурным значением одного из стихотворных размеров. 6. Генезис и начальная история 4-стопного ямба – тематическая доминанта стихотворения. История поэзии убедительно показывает, что ямб — это естественное дыхание русской речи и русского стиха. Ямб передает все оттенки смысла и чувства, монолог и диалог, голос одиночки и ропот толпы. В августе 1739 года русские войска взяли в Бессарабии турецкую крепость Хотин и пленили "трехбунчужного Кан-чака-пашу". В Европе, где до того распространялись слухи об упадке военной мощи России после смерти Петра Великого, эти события широко обсуждались, а молодой Ломоносов, изучавший в ту пору металлургию в Саксонии, ямбами "Оды... на победу над Турками и Татарами и на взятие Хотина..." выразил свой восторг: Прости, что раб твой к громкой славе, Звучит что крепость сил Твоих, Придать дерзнул некрасный стих В подданства знак Твоей державе. Ода, посвященная памяти императрицы Анны Иоан-новны (такое обращение было обычным для литературного этикета эпохи), была приложена поэтом к "Письму о правилах российского стихотворства" как художественный пример нового стихосложения. Впоследствии Белинский предложил вести начало новой русской литературы именно от этой оды. В "Письме о правилах российского стихотворства" (1739) Ломоносов пишет: "Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаяся тихо вверх, материи благородство, великолепие и красоту умножают". Лучше не скажешь! Вслушаемся: "...поднимаяся тихо вверх" — безударный слог сменяется ударным, голос повышается, идет ввысь и тем самым "материи благородство, великолепие и красоту умножают". Таковы — по Ломоносову — ямбические стихи. У Державина ямб обрел редкостное разнообразие. Кисть этого стихийного мастера исключительно сильна в интерьере, натюрморте, пейзаже. На его ямбы русская поэзия будет оглядываться долго — от описания комнаты Онегина до "Столбцов" Заболоцкого уже в нашем веке. Но Державин не только плоть и кровь бытия, это мысль о бытии и небытии, беспокойная мысль, доискивающаяся ответа на вечные вопросы. Глагол времен! металла звон! Твой страшный глас меня смущает, Зовет меня, зовет твой стон, Зовет — и к гробу приближает. Мысль Державина беспощадна, как воспеваемое им время: "Приемлем с жизнью смерть свою, На то, чтоб умереть родимся", "Сегодня льстит надежда лестна, А завтра — где ты, человек?" Строки о кончине князя Мещерского становятся размышлением о смерти вообще: "Глядит на всех — и на царей". "Глядит на силы дерзновенны И точит лезвие косы". Подобно тому как ломоносовские ямбы ( "открылась бездна...") открыли русской поэзии Вселенную, державинские ямбы о времени ("Река времен в своем стремленьи...") породили элегическую традицию: Батюшков, Пушкин, Баратынский, Дельвиг, Веневитинов, Лермонтов и далее — к Анненс-кому, Волошину, Ахматовой, Ходасевичу, Мандельштаму. "Мой гений" Батюшкова, "Анчар" Пушкина, "Элегия" ("Когда, душа, просилась ты...") Дельвига, "Участь русских поэтов" Кюхельбекера, "Вальс" Давыдова, "Еще тройка" Вяземского, "Водопад" Баратынского, "Вечерний звон" Козлова, "Ветка Палестины" Лермонтова, "Молитва" Языкова, "Фонтан" Тютчева и десятки, сотни, тысячи замечательных стихотворений — все ямб. Но какой он разный в своем звучании. Ямб захватил басню. Крыловские ямбы показывают, как естественно и просто сочетается народная речь с приданными ей ритмами. "Соседушка, мой сваи! Пожалуйста, покушай". — "Соседушка, я сыт по горло". — "Нужды нет. Еще тарелочку; послушай: Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!" Многие басни Крылова — ямбические: "Муравей", "Пастух и море", "Свинья под дубом", "Лисица и осел", "Две собаки", "Лев", "Волки и овцы"... А от Крылова рукой подать до Грибоедова: А судьи кто? — За древностию лап К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времян Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Мы читаем произведение истинного поэта, упиваясь им, и только позднее обнаруживаем, что в основе его — ямб. Ямб — канва. А узор сделан рукой мастера. Важны интонация, живые переливы голоса поэта, трепет его. Но и у одного автора, и, более того, в пределах одного произведения мы находим разные ямбы. Строфа XXVI главы второй "Евгения Онегина": От самых колыбельных дней, Теченье сельского досуга Мечтами украшала ей. Ея изнеженные пальцы Не знали игл; склонясь на пяльцы, Узором шелковым она Не оживляла полотна. Охоты властвовать примета, С послушной куклою дитя Приготовляется шутя К приличию, закону света, И важно повторяет ей Уроки маменьки своей. Теперь — для сравнения — строфа XLII главы пятой: Мазурка раздалась. Бывало, Когда гремел мазурки гром, В огромной зале всё дрожало, Паркет трещал под каблуком, Тряслися, дребезжали рамы; Теперь не то: и лая, как дамы, Скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням Еще мазурка сохранила Первоначальные красы: Припрыжки, каблуки, усы Всё те же: их не изменила Лихая люда, наш тиран, Недуг новейших россиян. Содержание, настроение, образы, интонация этих двух "онегинских строф" различны, оттого и звучание ямбов здесь столь несходно, что создается впечатление, будто эти фрагменты написаны разными стихотворными размерами. В одном случае — звучание романса, элегии, в другом — танец, он и назван — мазурка. Ямб богат, гармоничен. Он легко и естественно вбирает в себя слова разных слогоударных типов. Двухстопный пушкинский ямб легок, изящен, виртуозен. Играй, Адель, Не знай печали. Хариты, Лель Тебя венчали И колыбель Твою качали. Но и шестистопный ямб Фета легок, изящен, виртуозен! И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь... В четырехстопном ямбе Пушкин выражает все, что может испытать душа человека. От величественных явлений природы, катаклизмов истории до колыбельной. Его ямб с пиррихиями, когда появляются два смежных безударных слога, дает возможность вобрать в строку сложные слова разных слогоударных типов: Адмиралтейская игла... Здесь вместо четырех ударений — два. Мелодика стиха от подобных сокращений ударных слогов выигрывает. Отдаленность ритма от метра, несовпадение их служат распеву, кантилене. Русские поэты и были привязаны к ямбу и силились вырваться из его пут. Один из первых приверженцев ямба, Тютчев, внес в его мелодику нечто новое: О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней... Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Во второй и четвертой строках лишние безударные слоги. Стихотворение дает новый рисунок старого ямба, что создает особое очарование. Ямб выдержал нагрузку не только лирической миниатюры, басни, поэмы. Он несет — и легко несет — монументальные конструкции "Евгения Онегина" и "Кому на Руси жить хорошо". Некрасовский ямб с дактилическими и мужскими окончаниями на протяжении многих и многих страниц звучит естественно и увлекает: В каком году — рассчитывай, В какой земле — угадывай... Непроизвольная смена рифмовки с акцентом на дактилической, свободно льющаяся народная речь, своеобразная интонированность ее — все это обогащает наше представление о ямбе, его возможностях. У каждого из мастеров русского стиха ямб приобретает свои особые приметы. Так, Блок чувствовал ямбическую волну, докатившуюся до него от ломоносовских од и пушкинского "Медного всадника": "...все мы находимся в вибрациях его меди" ("Записные книжки"). В цикле-книге Блока "Ямбы" (1907—1914) выражены смутные, но мощные предчувствия перемен, более того — катастроф. Ямб лег в основу блоковской поэмы "Возмездие "Дроби, мой гневный ямб, каменья". В ямбах Блока умещаются и лирика, и сатира. Ночной пасхальный звон в Ревеле: Над человеческим созданьем, Которое Он в землю вбил, Над смрадом, смертью и страданьем Трезвонят до потери сил... Еще в юности эта строфа потрясла меня. Гребень волны достигает вершины. И тогда мы ждем спада. Но спада нет.' Происходит переход патетики в лирику, в лирическую драму. Итак, звонят — Над мировою чепухою; Над всем, чему нельзя помочь; Звонят над шубкой меховою, В которой ты была в ту ночь. Ямб у Блока — его любимая забота, способ лирического собеседования, энергия стиха, естественная возможность и право перемолвиться с классикой. Культура ямба — это одухотворенное выражение лица нашей поэзии, ее прекрасная улыбка, ее нахмуренное чело. Обращает на себя внимание то, что начало и конец творческого пути Маяковского — ямбические. Начало — стихотворение 1913 года "А вы могли бы?": "А вы // ноктюрн сыграть // могли бы // на флейте водосточных труб?" И впоследствии из поисков тонически нового он не раз возвращался к ямбу. "В сто сорок солнц закат пылал..." — ямб, да к тому же четырехстопный. "Я даже ямбом подсю-сюкну, чтоб только быть приятным вам" — "обещал" Маяковский Пушкину в "Юбилейном", буде он согласится сотрудничать в агитплакате. В поэме "Во весь голос" написано только первое вступление. Ямб! И предсмертные строки Маяковского из записной книжки 1930 года тоже ямбические: Я знаю силу слов я знаю слов набат Чистая народная речь, доведенная до алмазного блеска в басне и комедии, лирике и эпосе — решительно во всех литературных жанрах, оказывается обязанной ямбической стихии. Непреднамеренно живое высказывание совпадало с ямбом, словно желало встретиться с ним, готовилось к этой встрече. Даже проза, пусть и поэтичная, тяготела к ямбу. У Горького в "Песне о Соколе": "Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море..." Ямб не раз сбрасывали с "парохода современности". Но эти попытки оканчивались плачевно. Ямб мстительно появлялся в стихах "сбрасывателей". Умозрительно его гнали, а он со всей очевидностью появлялся в сочинениях гонителей. Здесь нет смысла злорадствовать. Ямб — это порода. Врубаешься в речь — вторгаешься в ямб. Ямб — это природа. Природа естественного распева русской речи. Не навязанный ей извне способ подверстывать слова и располагать их в определенном ритме, а удобное для жизни натуральное дыхание. Так продолжает жить ямб в нашей поэзии. Лев ОЗЕРОВ 7. Ломоносовские и державинские мотивы в ритмике и стилистике стихотворения (ср. с ритмикой «Оды на взятие Хотина 1739 года» М. В. Ломоносова и «Водопада» Г. Р. Державина): сходство и отличия.     |