Античная наука. Античная наука 1. Одно из древнейших государств Востока Египет возникло в долине нижнего течения Нила, в юговосточном угле Африки. Географически и культурно Египет делится на две части узкую котловину долины Нила и широкую Дельту

Скачать 1.4 Mb. Скачать 1.4 Mb.

|

|

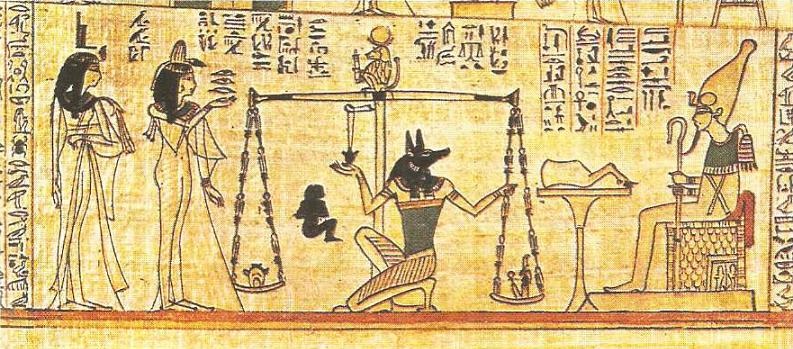

Египет Одно из древнейших государств Востока – Египет – возникло в долине нижнего течения Нила, в юго-восточном угле Африки. Географически и культурно Египет делится на две части: узкую котловину долины Нила и широкую Дельту. Верхний Египет связан с пустыней и Африкой, нижний обращен к Средиземному морю и Азии. Регионы в корне отличались друг от друга и традиционно соревновались. Но их объединяла изолированность от остального мира и зависимость от Нила. Осваивая долины Нила, египтяне потратили значительные усилия, чтоб использовать заболоченные, нездоровые места для жизни. Древнеегипетская история имеет свою хронологию: известны имена и периоды правления всех фараонов. Историю Древнего Египта делят на Древнее, Среднее и Новое царства. В Древнем царстве правили первые восемь династий царей Египта, 2900—2200 гг. до н. э. К Среднему царству относятся IX–XVI династии, 2200—1600 гг. до н. э. Новое царство – XVII-XX династии, 1600—1100 гг. до н. э. Далее следует время Позднего Египта, когда друг за другом сменялись завоеватели. История суверенного Египта оканчивается при правлении XXVI династии (665-525 гг. до н. э.). Поскольку в те времена столицей Египта был Саис, Египет времен последней династии назывался Саисским Египтом. Египет имел множество достижений в науке, технике, медицине, литературе, искусстве, астрономии. Около 3000 лет до н. э. завершается постепенное объединение египетских областей – номов. Объединения возглавили вожди клана Гора, который изображался в виде сокола и отождествлялся с божественным Солнцем. Все египтяне обожествляли Солнце – Сияющий Ра – живой символ Единого. Древний Египет, как и современный, характеризуется высокой плотностью населения и его изолированностью. Природная изоляция Египта от других стран порождала эгоцентричное чувство отдаленности, что воплощалось в синкретизме. Разнообразные идеи и представления, которые часто противоречили друг другу, спокойно сосуществовали. Египтянин воспринимал новое, переделывая на свой лад, но и не отказываясь от устарелого. Таким образом, в Древнем Египте невозможно найти систему в современном понимании. Тонкость учения в Древнем Египте заключалась в упорядочивании, а не в последовательной и законченной систематизации. Особенности Философия была очень тесно связана с управлением и правосудием. Многие тексты носили поучительный характер, рассказывая о правилах поведения (Поучения Кагемни). В древнеегипетской философии не обсуждается теория познания, однако в ней обсуждаются способы обучения справедливости. В ней не описывалась политическая система, однако в некоторых записях рассматриваются последствия отсутствия как законного правителя, так и будущих претендентов на власть (Пророчество Неферти). Методы убеждения, такие как греческая риторика, также не обсуждались. Додинастический период  Статуя жреца. Фивы. XXV династия. Именно в этот период, унаследовавший многое от более ранних эпох: каменные орудия, культурную обособленность составляющих Египет областей с их пестрым сонмом богов, магию, почитание животных, растений, сакральных предметов и т. д.— выявляется целый ряд особенностей египетской культуры, которые сохраняются до конца эпохи фараонов. И одной из наиболее ярких ее черт стало причудливое сочетание «первобытности» со сложным и зрелым мировосприятием, отличающим высокоразвитую цивилизацию. Тогда же возникают все виды знаков египетского письма, складывается система счета, появляется первый свиток папируса и, возможно, делаются первые попытки мумификации, оформляется строгий канон египетского искусства, столь ему свойственный впоследствии, начинают возводиться монументальные сооружения — гробницы-мастабы — и создаются первые характерно статичные статуи официальных лиц. В «протодинастический» период уже закладывается восходящий к более отдаленному времени свойственный Египту дуализм государственности, в основе которого, согласно наиболее распространенной точке зрения, — сосуществование двух царств — Юга и Севера — до их объединения Югом, а также своеобразие экономическое, географическое и, возможно, культурное и этническое. В эпоху Раннего царства формируются характерные черты сакральной египетской монархии, где царь, божественный «владыка Обеих Земель», носитель двойной короны Египта, предстает как воплощение бога Хора. Тогда же впервые складывается царская титулатура из четырех имен: «имя Хора», связанное с представлениями о Ка — божественном образе царя; «имя Обеих Владычиц» — богини Юга Нехбет и Севера — Уаджит, олицетворенных в двойной красно-белой египетской короне; «золотое имя», символизировавшее божественную плоть царя; титул царя Верхнего и Нижнего Египта, предшествующий его личному имени. Возводятся первые дворцы и храмы, появляются антропоморфные боги, и Хор становится великим богом — покровителем единого египетского царства. Культура в период Древнего царства За несколько столетий, отделяющих эпоху Древнего царства от времени возникновения в долине Нила двуединого государства, египетская культура не только успела приобрести свой неповторимый облик, но и неизмеримо возвысилась среди родственных ей культур соседних африканских народов. От первых незамысловатых полунадписей-полурисунков, запечатленных на булаве царя Скорпиона или на знаменитой Палетке «Нармера» — своеобразных царских манифестах, где само изображение царя, повергающего жалкого врага, красноречивее всяких слов, и от первых лаконичных надписей с царскими титулами — до пространных и обстоятельных декретов царей; от первых упоминаний имени усопшего и предназначенных для него жертвенных даров — до развернутых биографических надписей вельмож и сложных религиозных текстов, в которых запечатлена работа мысли ряда жреческих школ («Тексты пирамид», «Мемфисский богословский трактат»); от первых кирпичных мастаб — к величественным каменным сооружениям: пирамиде Джосера, огромному надгробию в Медуме, Красной и Надломленной пирамидам Снофру в Дашуре и от них — к классическим пирамидам в Гизе царей IV династии Хуфу, Хафра и Менкаура; от скромных архаических святилищ богов — к храмовым комплексам V династии, посвященным Солнцу, с открытыми дворами и молельнями, со стройными каменными обелисками — символами восходящего светила; от первых схематических изображений на палетках, стелах и ремесленных изделиях — до многосюжетных высокохудожественных композиций на стенах гробниц Ти, Мерерука в Саккара (V, VI династии); от несовершенных и условных первых культовых статуй умершего — до полного неповторимого, сугубо египетского своеобразия статуй-портретов царевича Рахотепа и его жены Нофрет, Луврского писца, вельмож Хемиуна и Каапера («Сельский староста») и символических царских портретов (Менкаура с богинями, Хафра, осененный Хором, огромный каменный Сфинкс) — таковы лишь некоторые вехи эволюции египетской культуры в течение нескольких долгих веков. Этой эволюции сопутствовали значительные внутренние изменения, выдвинувшие Египет в ряд великих древневосточных цивилизаций. Эпоха Древнего царства воспринималась самими египтянами как время могущественных царей и несравненных великих мудрецов — полубога Имхотепа и Джедефхора, Кагемни и Птаххотепа, как золотой век египетской культуры. Свою цивилизацию египтяне изначально считали созданной богами. Согласно хронологии Манефона, основанной на священных текстах, до земных царей Египтом правили боги, затем — полубоги. В «Мемфисском богословском трактате», творении жрецов Птаха, восходящем к эпохе Древнего царства, сказано: «Умиротворился Птах, создав все вещи и божественные слова. Он породил богов, создал города, основал номы, поместил богов в их святилища, учредил их жертвоприношения, основал их храмы, сотворил их тела ради умиротворения их сердец». Понятие «бога» у египтян Существование государства не мыслилось египтянами без Маат — божественного Порядка и Истины. Боги-творцы уничтожают изначальный хаос, и в созданном ими человеческом обществе выступают в роли восстановителей всеобщей гармонии Маат. Подобно богам, царь также должен стремиться «утвердить Маат на месте беспорядка» («Тексты пирамид»). Порядок часто понимался как правопорядок, справедливость; боги и цари — как владыки и учредители законов. Не случайно египетские визири начиная с эпохи Древнего царства выступают в роли жрецов истины, что соответствовало их судейским обязанностям. Понятие «Маат» становится центральным в египетской этике. Одно из древнейших известных нам поучений — «Премудрость Птаххотепа» (V династия) — провозглашает Маат принципом, на котором строятся правильные человеческие взаимоотношения: «Велика справедливость, и превосходство (ее) непоколебимо. Неизменна (она) со времен Осириса, и карают преступающего законы».  Охота на гиппопотамов. Гробница вельможи Ти в Саккара. V династия. Боги для древних египтян — не только творцы городов, номов, правителей, собственного культа, порядка и закона, но и создатели ремесел и искусств, письма и счета, науки и магии. Иероглифическое, т. е. священное, письмо понималось как «слово бога», и важнейшая роль здесь принадлежала богу мудрости Тоту — Владыке слова бога, создателю письменности, покровителю литературы и писцов. Его называли также Владыкой счета и Исчислителем лет, он был покровителем лекарей и магов. Ему приписывали силу даровать жизнь богам и людям с помощью магических заклинаний. Согласно преданию, некоторые важнейшие ритуально-магические тексты были найдены у подножия статуи этого бога в Гермополе (древнеегипетском Шмуну) еще в эпоху Древнего царства. С Тотом часто ассоциировались богини Маат и Сешат, ведавшая счетом, письмом, составлением летописей и строительством. Патрон древнейшего центра египетского художественного творчества Птах считался творцом искусств и ремесел. Роль храмов в духовной жизни эпохи Древнего царства, несомненно, была велика. Уже тогда, вероятно, в тесной связи с ними возникали особые скриптории — «дома жизни», где составлялись религиозно-магические, литературные, медицинские и другие тексты. Здесь находились библиотеки, архивы, велись записи по годам правления царей, на основе которых составляли летописи. Игравшие важнейшую роль в сохранении и передаче письменной культуры «дома жизни», согласно египетской традиции, были созданы богами или пользовались их особым покровительством. Связь богов и фараонов Максимальное единство сакральной культуры Древнего царства, по-видимому, приходится на время правления царей III-IV династий, период наивысшей централизации государства, внешним выражением которой явилось строительство пирамид. Сооружение этих гигантских усыпальниц — яркое свидетельство того, сколь велика была в Египте вера в особую божественную силу царя, распространявшуюся на подданных и после его смерти. Бог Благой (или Добрый) при жизни, бог Великий посмертно, царь являлся средоточием религиозной жизни, и от его земного благополучия и загробного блаженства, по представлениям египтян, зависела судьба страны. На закате египетской цивилизации великие пирамиды вызывали у греков и римлян не только восхищение как создания человеческих рук, одно из семи чудес света, но и чувство негодования (усвоенное европейской традицией вплоть до французских просветителей), ибо воспринимались они и как символы жестокости и деспотизма царей, обрекших народ на неисчислимые страдания. Вполне вероятно, что в результате этого непомерного строительства могла быть пробита брешь в абсолютной вере египтян в авторитет обожествленных правителей. Царям пришлось изыскивать иные средства и для обеспечения своего посмертного существования, и для укрепления несколько поколебавшегося земного основания их власти. Размеры пирамид со временем уменьшаются. В конце V династии в пирамиде царя Унаса впервые высекаются формулы царского заупокойного ритуала и связанных с ним представлений — «Тексты пирамид», пронизанные идеей бессмертия и могущества царя, полагающегося теперь на вечность слова, запечатленного в камне. Центральное место в «Текстах пирамид» занимает гелиопольская теология, которая ко времени воцарения V династии стала общегосударственной и тесно срослась с сакрализованным культом царя. О значимости почитания Солнца (Ра) в связи с обожествленной царской особой ранее этого периода можно судить по тому, какое место отводилось имени Ра и связанным с ним представлениям в титулатуре и именах царей. Уже в «золотом имени» Джосера понятия «золото» и «Солнце» слились в нерасторжимом единстве («Солнце в золоте»). Сын Хуфу—Джедефра величает себя «сыном Ра». Таким образом, «солнечное имя» вторгается в царскую титулатуру, окончательно придав ей вид пятичленного имени. Если раньше «Ра» лишь изредка встречалось в составе царских имен, то со времени преемников Хуфу это постоянное явление. О первых трех царях V династии сохранилось предание как о «детях Ра, владыки Сахебу», рожденных женой жреца Ра (папирус Весткар). Культ Осириса С периода VI династии все более заметной в религиозной жизни страны становится роль Абидоса, на многие века прослывшего важнейшим культовым центром Египта, где почитался Осирис. Отныне здесь стремятся построить себе гробницу или поставить поминальную плиту, приобщившись таким образом благодати бога. Во владениях Осириса в Абидосе соорудил себе усыпальницу и знаменитый своими многочисленными путешествиями в далекие страны сановник Уна, дабы быть «чтимым Осирисом». С этим богом, умершим и затем возрожденным к новой жизни, соединялись надежды на бессмертие. «Если жив он (Осирис), будет жить и (царь) Унас; если не умер он (Осирис), не умрет и Унас», — говорится в «Текстах пирамид». Из более поздних заупокойных текстов Осирис известен как царь загробного мира, вершитель посмертной судьбы каждого египтянина на суде богов. С образом Осириса связывались понятия о справедливости еще в период V династии. Тогда же заметным становится рост этического элемента в общем контексте религиозной культуры Египта. Поступки и заслуги в земной жизни, как свидетельствуют «идеальные» биографии вельмож периода V-VI династий, уже могут оцениваться как угодные царю и богам и в этом мире, и в загробной жизни. В гробничных надписях появляются уверения в том, что умерший был «любим своим отцом и хвалим своей матерью», что он подавал хлеб и одежды нуждающемуся. «Я — тот, кто говорит благое и сообщает желаемое. Никогда не говорил я дурного властелину против каких-либо людей, ибо хотел я, чтобы было мне хорошо пред Богом Великим»,— повествуют о себе вельможи Хуфхор и Пепинахт. Конец Древнего царства и времена междоусобиц в культуре «Что станется с этой страной, когда скроется солнце и не будет больше сиять, дабы могли видеть люди? Не будут жить, сокрытые тучами, и все оцепенеет, лишившись его… Обмелеет река Египта, и смогут пересечь воды вброд… Южный ветер одолеет северный, и не будет в небесах ни единого дуновения… Придут враги с Востока, спустятся азиаты в Египет… И будет страна в смятении, не зная, что станется с ней… Я покажу тебе сына врагом, и брата недругом, и человека, убивающего своего отца. Все уста будут молить о сострадании, но исчезнет все благое, и погибнет страна…» Этот образ бедствия, воспринимаемого как конец мира, — реминисценция небывалого мятежа, завершившего эпоху Древнего царства. Его описание вкладывается в уста великого мудреца древности Неферти как пророчество царю Снофру, во время которого еще ничто не предвещало грядущих испытаний. Подобная картина, но уже не как обобщенное, схематизированное пророчество, а как потрясающий своей исторической достоверностью документ, сохранилась в знаменитых «Речениях Ипувера», несомненно очевидца междоусобицы, который тяжко переживает упадок страны и торжество простолюдинов над знатью и царем. «Маат изгнана, в Зале Совета — ложь. Нарушены предначертания богов, и пренебрегают их заповедями. Страна пребывает в бедствии. Повсюду стенания. Города и области в скорби. Всякое лицо подобно (другому) во зле, и нет (более) почтительности. Нарушен покой (даже) владык молчания», — как бы вторит словам Ипувера гелиопольский жрец Хахаперрасенеб (Анху), также, очевидно, современник смут, писания которого на многие столетия пережили его самого. Братоубийственная вражда, распад государства, голод и лишения, рост значения местных центров и их правителей, все более узурпирующих царские привилегии, усиление позиций средних слоев населения — все это не могло не сказаться на общем состоянии египетской культуры. «Подобно гончарному кругу», в этот период «повернулась» не только страна, но и само мировосприятие египтян, поставленных перед целым рядом социально-политических, религиозных и нравственных проблем. Но даже во времена упадка не были утрачены культурные ценности, созданные в эпоху Древнего царства. Загробный мира в поучениях и египетских текстах От времени смут не сохранилось выдающихся памятников искусства, переживавшего тогда застой. Но в этот же период или непосредственно после него, в эпоху Среднего царства, появились такие глубокие сочинения, как «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» и «Спор Человека и Ба». «Поучение гераклеопольского царя» — первое известное нам дидактическое сочинение, составленное от имени царя. В «Поучении» особый акцент делается на нравственные основы власти. Призывая Мерикара с беспощадностью относиться к мятежникам и остерегаться черни, гераклеопольский царь в то же время советует приближать к себе человека за его заслуги, не наказывать несправедливо и творить Маат, заботиться не только о своих вельможах, но и обо всех подданных, ибо все люди — «стадо бога», они — «подобия, вышедшие из его плоти». Увещевая сына следовать мудрым писаниям предков, он говорит об особой ответственности, которую налагает на царя его сан, и указывает ему, что именно благие поступки правителя — лучшая память о нем среди людей и залог оправдания на суде богов в загробном царстве, где добродетель ценится выше, чем пожертвованный «бык злодея». Так впервые идея загробного воздаяния, которая, по всей видимости, уже существовала во второй половине Древнего царства, приобретает для нас отчетливые очертания, свидетельствуя об углублении нравственных исканий. Многочисленные намеки на эту идею содержатся в новых заупокойных текстах («Тексты саркофагов»), призванных обеспечить их обладателям бессмертие. Линия преемственности этой идеи тянется далее, в новоегипетскую заупокойную литературу, где она предстает уже окончательно сложившейся, — в знаменитую 125-ю главу «Книги мертвых». Но здесь, как и в «Текстах саркофагов», этический момент кажется растворенным в магических формулах, без помощи которых, видимо, не до конца можно надеяться на загробное спасение. Магия сильнее любого оружия в мире земном и создана богом-творцом изначально ради отвращения всяческого зла, как подчеркивается в «Поучении гераклеопольского царя». Официальная идеология эпохи смут стремится возродить политическое и духовное единство страны, порядок и гармонию, утраченные «из-за греховной сущности людей», призывает к восстановлению культов богов, и прежде всего почитания Ра, тесно сросшегося с идеей единодержавия, увещевает неукоснительно соблюдать все ритуалы и совершать жертвоприношения. Одновременно с этим в недрах египетской культуры зреет иная система мировосприятия, связанная с представлениями о загробном мире, всегда занимавшими центральное место в египетской религии. «Не выйдешь ты (больше) наружу, дабы видеть Солнце» — эти строки из «Спора Человека и Ба» находятся в полном противоречии с заупокойными текстами, одно из магических назначений которых — дать возможность умершему каждодневно созерцать Солнце, без чего немыслима жизнь в мире ином. Представления о загробном мире как стране вечного сна, тягостного мрака, где нет воды и воздуха, радостей любви, были достаточно широко распространены в Египте, встречаясь даже в гробничных надписях жрецов. И хотя подобные взгляды встречали отпор, хотя вновь и вновь напоминалось, что время жизни на земле — это сон и что взамен воды, воздуха и любовной услады дано будет «просветление», а вместо хлеба и пива — «умиротворение сердца», мало чтущие некрополь не переводились. «Песнь арфиста» из гробницы царя Антефа призывает «праздновать прекрасный день», не думая о смертном часе, ибо никто из умерших не вернулся, дабы поведать о своей участи и успокоить живущих, никто из них не взял в мир иной своего достояния, и места посмертного успокоения даже великого Имхотепа и Джедефхора исчезли с лица земли. Среднее царство по праву считается классическим периодом египетской культуры. В это время окончательно складывается среднеегипетский язык, который как господствующий письменный язык просуществовал до XIV в. до н.э., до конца египетской истории сохранив преимущественно религиозно-культовое назначение. Развивается скоропись (иератическое письмо), свидетельствующая о подъеме хозяйственной жизни. От эпохи Среднего царства и времени гиксосов дошли первые математические и медицинские тексты, содержащие практические и конкретные задачи: Большой медицинский папирус Эберса и хирургический папирус Эдвина Смита являются текстами Нового царства, хотя, несомненно, восходят к значительно более древним трактатам. В папирусе Эберса, где впервые в истории медицины изложено учение о кровеносных сосудах, пульсе и сердце, в общем контексте магического знания уже виден проблеск научных обобщений. В папирусе Эдвина Смита, содержащем древнейшее учение о мозге, магическая терминология почти полностью уступает место терминологии практической. От эпохи Среднего царства сохранились и древнейшая запись обмера страны, и списки созвездий на саркофагах, и первый в мире словник; напоминающий энциклопедию, который был найден в библиотеке, открытой в одной из гробниц Рамессеума. Наряду с религиозной, научной и традиционной дидактической литературой в той же библиотеке были обнаружены и шедевры египетской художественной литературы Среднего царства — «История Синухета» — «настоящий роман», по словам Б. А. Тураева, «совершенно лишенный фантастического элемента», и «Красноречивый поселянин», сугубо книжное сочинение, содержащее обвинительные речи несправедливо обиженного крестьянина, которые он произносит по всем правилам египетской риторики. Эти сочинения, а также «Сказка о потерпевшем кораблекрушение», отразившая в духе фольклора египетские представления о волшебной экзотике дальних стран Красноморья, были у египтян излюбленным чтением, особенно «История Синухета», судя по количеству сохранившихся фрагментов копий на папирусах. Для позднейших эпох существования египетского государства литература Среднего царства была образцом, достойным подражания. Новое царство Реформы Аменхотепа IV (Эхнатона) Мир и внешняя стабильность, казалось, надолго установившиеся в Египте с воцарением Аменхотепа III после долгих войн, внезапно были разрушены в правление его сына и преемника Аменхотепа IV. Изменив вере своих предков, этот фараон-реформатор на двенадцатом году своего царствования окончательно порывает с традиционным египетским многобожием и учреждает культ солнечного диска – Атона. По приказу царя в египетских надписях делаются попытки уничтожить не только имена богов, но и само понятие «бог». Слово это стремятся заменить словом «властитель», а знак бога — знаком, обозначавшим фараона. Само солнце на завершающем этапе реформы мыслится не как бог, а как царь. Отныне в мире правят только два царя: Солнце-Атон и его сын Эхнатон — «Угодный Атону». Религиозная реформа Эхнатона — исключительное явление в истории не только египетской, но и, возможно, всей древневосточной культуры. До сих пор мотивы и своеобразный характер ее, как и сама личность царя, — предмет острых споров. С одной стороны, в «солнцепоклонничестве» Эхнатона нельзя не видеть традиционную в египетской религии струю солярного монотеизма, связанного с гелиопольской жреческой доктриной, но освобожденного в реформированной религии от мифологического «балласта». Эхнатон словно довел до логического конца восходящую еще к эпохе великих пирамид концепцию о царе как «сыне Солнца» и не менее древнее представление о Солнце как о царе. С другой стороны, полное игнорирование Эхнатоном осирических представлений, ставших центральным моментом веры египтян в загробное преображение, уничтожение в надписях на заключительных этапах реформы самого слова «бог» и знаков, обозначающих бога, придают учению Эхнатона оттенок намеренного богоборчества. Эхнатон же, «враг из Ахетатона», как его заклеймили более поздние тексты, «первый индивидуалист и религиозный гений в истории», по словам Б. А. Тураева, один из самых жестоких египетских владык, творящий «силу против не знающего учения его» и «обрекающий мраку» своих противников, в конце своего правления весьма напоминает не просто отступника, еретика, но и ниспровергателя веры в бога, заслоняющего собственной личностью своего «отца» Атона, несмотря на строгое соблюдение религиозной обрядности в служении Атону. О социальных причинах реформы Эхнатона писали многократно; гораздо труднее постичь мировоззренческие причины ее. И хотя из текстов амарнского периода явствует, что единственным создателем «учения жизни» был сам царь, вряд ли бы последнему удалось осуществить свой смелый «эксперимент», не будь создана благоприятная обстановка в ближайшем царском окружении, целиком обязанном Эхнатону своим возвышением и ради мирских благ готовом принять или отвергнуть Атона или Амона. Следует иметь в виду и то, что непосредственно перед восшествием на престол Аменхотепа IV культ Солнца приобрел особое значение в царской семье. Отец царя-реформатора в отличие от своих предшественников с особой последовательностью называл себя «образом Ра», доведя до крайности культ своих собственных статуй (проявлений его божественной сущности). Он величался «Солнцем — владыкой Маат», именем, весьма напоминающим свойственное титулатуре Эхнатона имя Живущий Маат. Усиление этического элемента в египетской религии в эпоху Нового царства на фоне все усложняющегося магического знания, углубление теологической мысли и религиозного чувства, с одной стороны, рост вольнодумных настроений — с другой, — таковы основные тенденции в духовной жизни этого противоречивого периода. Именно тогда появляется 125-я глава «Книги мертвых» с ее идеей нравственного загробного суда и создаются ритуально-магические композиции, доступные первоначально узкому кругу посвященных («Книга Амдуат», «Книга врат», «Книга дня», «Книга ночи» и др.). В текстах гробниц фиванских жрецов и светских лиц, в молениях служителей фиванского некрополя — «послушных призыву в Месте Правды» — все чаще звучат религиозные мотивы покаяния и по мере упадка государственной религии растет благочестие отдельной личности.  И в то же время переписывается «Песнь арфиста» из гробницы царя Антефа, разгорается полемика официальной теологии с противоречащими ей идеями, и эта полемика проникает даже в заупокойную литературу (175-я глава «Книги мертвых», папирус Ани, XVIII династия). Вновь звучит мысль о вечности нерукотворных памятников — творений писцов-мудрецов древности, не подверженных разрушению, в отличие от храмов и гробниц («Прославление писцов», XIX–XX династии). Именно в эпоху Нового царства столь популярными становятся «песни услаждения сердца», героем в них мог быть теперь даже фараон «Мехи» (Хоремхеб?), попасть в гарем которого мечтает тоскующая о нем красавица. В ту же эпоху возникает явно пародийное произведение «Спор Хора с Сетом», где боги представлены порой в неприглядном обличье и благородный миф об Осирисе утрачивает свой священный пафос. Влияние культуры Египта на остальной мир Было бы, однако, неверно оценивать позднеегипетскую эпоху только как время эпигонства, эклектизма и постепенно усиливающейся архаизации культуры. Пропилеи храма на о-ве Филэ и карнакский пилон Нектанеба (XXX династия), скульптурные портреты из темно-зеленого камня саисского периода, гимны богам, по силе поэзии временами напоминающие библейские псалмы, появление таких литературных текстов, как «Наставление Ани своему сыну Хонсухотепу» (XXI династия) или «Поучение Аменемопе» (XXII-XXVI династии), отразивших несравненно более высокий уровень этических представлений египтян, чем древние произведения подобного жанра, усиление в сфере религии космического дуализма и дуализма этического под влиянием «великого ужаса» иноземного гнета, возрастание роли культа Осириса и богов его круга — все это свидетельствует о далеко не исчерпанных возможностях египетской культуры. Даже в пору своего угасания она продолжала быть живительным источником для культур других народов, в глазах которых Египет по-прежнему оставался страной тайной премудрости, глубокого мистического опыта и бесценных знаний. Не случайно так много соответствий находят между «Поучением Аменемопе» и «Книгой Притчей Соломоновых». И сколь многозначны слова, донесшие в «Деяниях апостолов» эхо ветхозаветной традиции: «И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах». Египетская дидактика и мистика, религиозная поэзия, сложившиеся словесные формы могли служить ветхозаветной литературе образцом для соотнесения с собственными этическими и религиозными представлениями и способами их литературной фиксации. Особое значение для соседних с Египтом народов имела египетская медицина. Ее достижения, прежде всего в области хирургии, ценились при дворах иноземных владык, и слава египетских лекарей, подобных «великому врачевателю» Уджахорресенту, жрецу богини Нейт доверенному лицу персидских царей, надолго пережила их самих. В средневековых арабских и европейских медицинских текстах содержится немало рецептов, заимствованных из египетских медицинских папирусов и магических текстов. Еще задолго до того, как взошла заря античной цивилизации, в Египте были накоплены важнейшие практические знания в области математики и астрономии (определение площади круга, объема усеченной пирамиды, площади поверхности полушария, солнечный календарь, деление суток на 24 часа, знаки зодиака и др.). Культурное наследие Египта продолжало жить в юлианском календаре и, быть может, в «Геометрии» Герона, в исследованиях дробей у греческих математиков и в задаче на решение арифметической прогрессии у армянского математика VII в. н. э. Анания Ширакского. Египетские нормы права и государственного управления в той или иной мере были усвоены напатско-мероитскими царями, державой Ахеменидов и эллинистическими монархиями, Аршакидами и Сасанидами, римлянами и Византией,народами христианского Востока, Русью. Сокровища египетской мысли — научной, практической и мистической — оказались притягательным источником для видных греческих ученых, философов, государственных деятелей, которые посещали Египет, чтобы приобщиться к этим знаниям и сделать их достоянием своей культуры. Согласно античной традиции, в Египте побывали Солон, Фалес, Пифагор, Гекатей Милетский. Плутарх сообщает, что «Эвдокс учился у Ксенофона из Мемфиса, Солон — у Сонхита из Саиса, Пифагор — у гелиополита Ойнуфея. Особенно, кажется, этот последний, восхитительный и восхищавшийся жрецами, подражал их таинственной символике, облекая учение в иносказание». Египетское искусство с его характерной монументальной архитектурой и статичной скульптурой явилось образцом для подражания еще в глубокой древности и было переосмыслено в крито-микенской культуре (III-II тыс. до н.э.), носившей также следы египетского влияния в области ювелирного мастерства, в сюжетах фресковой и вазовой живописи, в религии и письме. Отдельные черты египетской культуры прослеживаются в искусстве Ближнего Востока во II тыс. до н.э. у народов Сирии, Финикии, у хеттов, ассирийцев и др. Традиция египетской погребальной маски в сочетании с традициями эллинистического искусства вызвала к жизни такое удивительное явление, как фаюмский портрет. Египетский скульптурный портрет, пейзаж, пирамидальная гробница, обелиск и другие элементы архитектуры, львы и сфинксы были восприняты античным искусством, а через него — европейским, особенно в пору увлечения экзотикой и мистикой Востока. Древнейшая родина дидактики и мессианских сочинений, любимых египтянами, колыбель басни и исторической повести, сказки и любовной лирики, Египет не мог не питать литературу соседних народов. По словам французского ученого Ж.-Ф. Шампольона, «Европа, получившая от Древнего Египта начатки науки и искусства, обязана ему еще одним благодеянием — алфавитным письмом». Египет не только оказал влияние на финикийское письмо и через него — на европейскую письменную систему, письмо синайское и на становление древнейшего алфавита в Африке (мероитское письмо), но и внес определенную лепту в словарный запас соседних народов. Некоторые слова из египетского через греческий, коптский и арабский языки проникли в словари европейские. Греческое и римское правления Развитию культуры Египта не был положен предел при греко-македонском владычестве. Соприкоснувшись с иной цивилизацией, она пережила новый своеобразный расцвет, будучи уже частью общей эллинистической культуры. Завоеватели восприняли египетскую идею сакрального царства, поклонялись священным быкам и овнам, строили храмы египетским богам, соперничавшие по своей монументальности с постройками эпохи пирамид и Нового царства. Но дни египетской языческой культуры были уже сочтены, несмотря на все ее стремление отстоять свои позиции. Угасающая древность словно торопится завершить свои «мемуары»: стены храмов Птолемеевского Египта становятся настоящими неисчерпаемыми архивами накопленных знаний, множатся справочники, подобные энциклопедиям. И, как завещание грядущим культурам, спешно переводятся на греческий язык египетские литературные и религиозно-мифологические тексты. Египетская история в греческом словесном обличье продолжает жить в сочинениях Манефона, дух независимости и вера в приход царя-мессии — избавителя от бед иноземного ига (традиционный образ египетских пророчеств) — с новой силой возрождаются в «Апологии горшечника перед царем Аменофисом о будущей судьбе Египта». Египетская религия с ее идеей бессмертия покоряет греко-римский мир, изверившийся в собственных земных и небесных владыках. Античной философия Античной философией называют совокупность философских учений Древней Греции и Древнего Рима в период с 7-6 веков до н.э. по 6 век н.э. Начало античной философии связывают с образование первых древнегреческих полисов и именем Фалеса Милетского (625-547 гг. до н.э.), а конец – с учением неоплатонизма и декретом императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. Н.э.). В дальнейшем идеи античной философии легли в основу средневековой философии и считаются главным источников развития европейской общественной мысли. В античной философии выделяют 4 основных периода: Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э., Классический этап (5-4 вв. до н.э.), Эллинистическо-римский этап (4 в. До н.э. – 3 в. Н.э.), Завершающий этап (3-6 вв. н.э.). Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э.) Доклассическая античная философия возникла в древнегреческих городах-государствах (полисах): Милете, Эфесе, Элее и т.д. Она представляет собой совокупность философских школ, названных по имени соответствующих полисов. Натурфилософы (в переводе –философы природы) рассматривали проблемы мироздания в единстве природы, богов и человека; причем природа космоса определяла природу человека. Главным вопросом доклассической философии был вопрос о первооснове мира. Ранние натурфилософы выдвигали на первый план проблему космической гармонии, которой должна соответствовать и гармония человеческой жизни (космологический подход). У поздних натурфилософов созерцательный подход сочетается с использованием логической аргументации, и появляется система категорий. К натурфилософам относят:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||