Диплом гематология. ВКР Гемат. Оглавление введение 2 глава гематологические анализаторы в современной клиникодиагностической лаборатории 4 глава анализ подсчета лейкоформулы гематологическим анализатором в сравнении с подсчетом на микроскопе 27 заключение 34 список литературы 36

Скачать 1.12 Mb. Скачать 1.12 Mb.

|

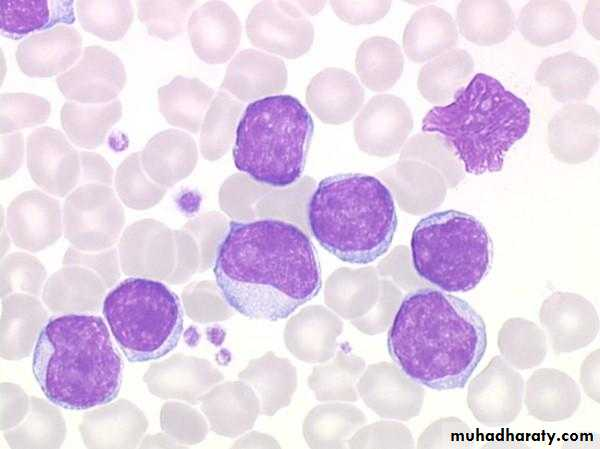

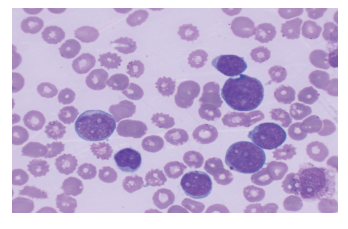

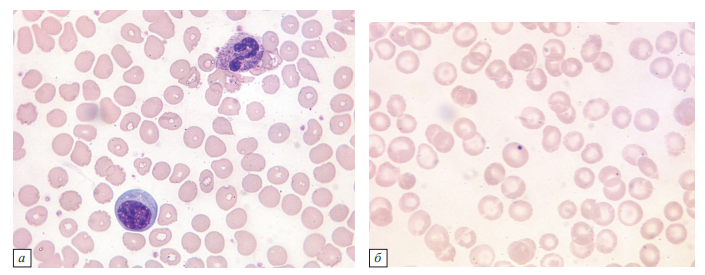

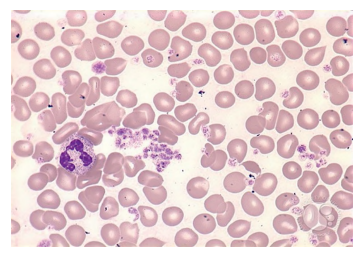

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОДСЧЕТА ЛЕЙКОФОРМУЛЫ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ АНАЛИЗАТОРОМ В СРАВНЕНИИ С ПОДСЧЕТОМ НА МИКРОСКОПЕ2.1 Материалы и методы В лаборатории патоморфологии за период с 2018 по 2020 гг. при пересмотре консультативного материала мазков периферической крови у пациентов с подозрением на патологию системы крови (серия наблюдений) выявлен ряд расхождений между данными гематологического анализатора (анализатор гематологический ХТ-4000i производства «Sysmex Corporation», Япония) и исследованием мазков врачами в световом микроскопе. Далее будут представлены примеры клинических случаев, иллюстрирующие результаты. 2.2 Статистические сведения Клинический случай №1. Пациент, 10 лет. В течение 7 лет наблюдался с предварительным диагнозом “Иммунная тромбоцитопения”. На момент очередной (контрольной) явки к гематологу жалоб не предъявлял, признаков геморрагического синдрома не выявлено. Назначено плановое исследование ОАК. По результатам гематологического анализатора: гемоглобин 151 г/л; эритроциты 5,25 х 1012/ л; тромбоциты 294 х 109 / л; лейкоциты 6,3 х 109 / л, из них лимфоцитов 32%, базофилов 0,5% и 67,5% представлено моноцитами. Выраженный абсолютный моноцитоз (4,3 х 109 / л) в периферической крови предварительно расценивался как реактивный процесс (инфекции), а также как один из критериев ювенильного миеломноцитарного лейкоза. При пересмотре мазков периферической крови под микроскопом в формуле ОАК выявлено: сегментоядерные нейтрофилы 52%, эозинофилы 2%, лимфоциты 18%, моноциты 28% (1,7 х 109 / л). Полученные результаты критериально трактовались как остаточные морфологические признаки инфекционного процесса. Ребенок отправлен домой с рекомендацией повторного исследования ОАК в динамике (через 2-3 недели). На сегодняшний день ребенок жалоб не предъявляет (здоров), показаний для назначения специализированной гематологической помощи нет. Клинический случай №2. Больная, 71 г. Обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована в терапевтическое отделение. В ОАК, выполненному в лаборатории ЛПУ по месту жительства: гемоглобин 38 г/л; эритроциты 1,4 х 1012/ л ; MCV 93,7 фл; MCHС 28,6 г/дл; тромбоциты 23 х 109 / л ; лейкоциты 12,4 х 109 / л , из них лимфоцитов 94%. Субъективно: в течение 1,5 мес жалобы на слабость, головокружение. Объективно: за последние две недели появились геморрагии на теле, присоединилась одышка. По данным ультразвукового исследования, спленомегалия. Предварительно поставлен диагноз: «Хронический лимфолейкоз?». Назначен повторный ОАК с пересмотром мазков периферической крови под микроскопом: гемоглобин 55 г/л; эритроциты 1,97 х 10 1012/ л ; MCV 84,8 фл; MCHС 32,8 г/дл; тромбоциты 10 х 109 / л ; лейкоциты 9,75 х 109 / л , из них лимфоцитов 89%. При анализе мазков крови врачамиморфологами ЛПУ по месту жительства обнаружено 4% бластных клеток, 5% пролимфоцитов, 87% лимфоцитов. Вследствие нарастания слабости, ухудшения общего состояния мазки крови пациентки направлены на пересмотр в лабораторию патоморфологии. В результате проведенной оценки в большом количестве выявлены бластные элементы (89%), преимущественно мелких размеров (предположительно лимфобласты по типу “L1”), с округлой и неправильной формами ядер, бугристой и мелкозернистой структурой хроматина, высоким ядерноцитоплазматическим соотношением, в части бластов встречались ядрышки (рис. 3). Предварительный диагноз изменен. С подозрением на острый лейкоз больная переведена во взрослое гематологическое отделение клиники института. При дальнейшем исследовании в костном мозге определена выраженная инфильтрация лимфобластами (90,2%). Данные цитохимии и проточной цитометрии подтвердили лимфоидную природу опухоли с В-линейной направленностью: TdT (33%); CD19 (99%); CD10 (92%); CD24 (97%). На сегодняшний день проведено 2 цикла индукционной химиотерапии и 2 курса консолидации; состояние пациентки удовлетворительное. В ОАК сохраняется анемия (гемоглобин 90 г/л) и лейкопения (лейкоциты 1,45 х 109 / л), количество тромбоцитов в пределах нормы (262 х 109 / л).  Рисунок 3. Бластные элементы. Клинический случай №3. Пациент, 26 лет. С жалобами на лихорадку и слабость обратился к врачу по месту жительства. Объективно: увеличение шейных, подчелюстных и подмышечных лимфоузлов до 2-3 см. По данным ультразвукового исследования, умеренная спленомегалия (134 х 56 мм). В ОАК обнаружены следующие изменения: незначительная тромбоцитопения (137 х 109 / л) и лейкоцитоз (31,8 х 109 / л). При подсчете лейкоформулы с помощью гематологического анализатора: палочкоядерных нейтрофилов 3%, сегментоядерных нейтрофилов 46%, эозинофилов 4%, лимфоцитов 40%, моноцитов 7%. Пересмотр мазков периферической крови врачами-лаборантами ЛПУ по месту жительства не проводился. С предварительным диагнозом “Инфекционный мононуклеоз? Лейкемоидная реакция? Лимфома?” направлен на консультацию к гематологу. В результате оценки мазков крови под микроскопом врачами-морфологами обнаружены бластные клетки (65%), преимущественно средних размеров, с округлой и неправильной формами ядер, нежно-сетчатой структурой хроматина, высоким ядерноцитоплазматическим соотношением, четкими ядрышками в большинстве бластов, узкой светло-базофильной беззернистой цитоплазмой (рис. 4). Предварительный диагноз изменен на “Острый лейкоз”. При анализе костного мозга установлена выраженная инфильтрация лимфобластами (85,2%). Данные проточной цитометрии подтвердили лимфоидную природу опухоли с Т-линейной направленностью: CD2 (99%), СD3 (87%), CD5 (99%), CD7 (99%), TdT (15%). Проведено 2 цикла индукции и 2 курса консолидации по смехе “ОЛЛ2016”; состояние пациента хорошее. В ОАК отмечается незначительная анемия (гемоглобин 105 г/л); количество лейкоцитов в пределах нормы (5,6 х 109 / л); содержание тромбоцитов 332 х 109 / л. Костный мозг полиморфный, признаков инфильтрации опухолевыми клетками нет.  Рисунок 4. Микроскопическое исследование мазков периферической крови (окраска по Паппенгейму). Бластные клетки средних размеров, с округлой и неправильной формами ядер, нежно-сетчатой структурой хроматина, высоким ядерноцитоплазматическим соотношением, четкими ядрышками в большинстве бластов, узкой светло-базофильной беззернистой цитоплазмой. Клинический случай №4. Больной, 7 лет. В течение недели отмечались гриппоподобные симптомы, в домашних условиях принимал амоксициллин. При поступлении в лечебное учреждение по месту жительства выявлена шейная лимфаденопатия (2-3 см). В анамнезе выполнена спленэктомя по поводу наследственного сфероцитоза. В ОАК установлено значительное увеличение количества лейкоцитов (100 × 109 / л) с выраженным преобладанием абсолютного числа лимфоцитов (85 × 109 / л). Результаты подсчета лейкоформулы в гематологическом анализаторе сопоставимы с данными, полученными врачамилаборантами ЛПУ по месту жительства при микроскопии мазков периферической крови. С предварительным диагнозом “Лимфома?” направлен на консультацию к гематологу. При оценке гемограммы врачами лаборатории патоморфологии на фоне повышенного содержания лимфоцитов выявлены атипичные мононуклеары, относительное число которых оставило 10% (рис. 5). Кроме того, в отдельных эритроцитах встречались включения в виде телец Хауэлля-Жолли, что расценено как особенность состояния отдельных эритроцитов после удаления селезенки. Данные морфологические особенности гематологическим анализатором не отмечены. Результаты полимеразной цепной реакции подтвердили наличие в крови вируса Эпштейна-Барра. Поставлен окончательный диагноз – “Инфекционный мононуклеоз”, назначена соответствующая терапия, в результате которой в течение недели содержание лейкоцитов снизилось до 13,9 х 109 / л (абсолютное содержание лимфоцитов 8,8 х 109 / л). На сегодняшний день ребенок жалоб не предъявляет, показаний для назначения специализированной гематологической помощи нет.  Рисунок 5. Микроскопическое исследование мазков периферической крови (окраска по Паппенгейму). А - выявляются крупные лимфоидные клетки с эксцентрично расположенными ядрами округлой и неправильной форм, с омоложенной структурой хроматина, широкой базофильной цитоплазмой со светлой перинуклеарной зоной по типу атипичных мононуклеаров. Б - в отдельных эритроцитах встречались включения в виде телец Хауэлля-Жолли. Клинический случай №5. Пациентка, 40 лет. Обратилась с жалобами на слабость, обильные месячные (7-10 дней) в течение 10 лет. По результатам ОАК, выполненного с помощью гематологического анализатора, обнаружена выраженная тромбоцитопения (16 х 109 / л ); остальные показатели гемограммы находились в пределах нормальных значений: гемоглобин 125 г/л, эритроциты 4,6 × 1012/ л , МCV 84 фл, лейкоциты 7,2 х 109 / л . Поставлен предварительный диагноз “Иммунная тромбоцитопения”. Вследствие крайне низкого содержания тромбоцитов решался вопрос о необходимости переливания тромбоцитного концентрата. При оценке мазков периферической крови под микроскопом в значительном количестве выявлены скопления тромбоцитов в виде агрегатов средних и крупных размеров, обнаружены макроформы тромбоцитов (рис. 6). Относительное содержание тромбоцитов при подсчете составило 100-150 х 109 / л. Показаний для проведения гемотрансфузии не обнаружено. Рекомендовано динамическое наблюдение у врача-гематолога с целью исключения тромбоцитопатии.  Рисунок 6. Микроскопическое исследование мазков периферической крови (окраска по Паппенгейму). Скопления тромбоцитов в виде небольшого агрегата, встречаются отдельно лежащие макроформы тромбоцитов. Выводы. Ошибочные результаты автоматизированного анализа крови встречаются в отношении всех основных показателей (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), отражающих состояние кроветворения. В ряде случаев анализатор не определяет изменений формы эритроцитов и наличия в них включений. Это может привести к ошибочной интерпретации результатов и дальнейшей неверной тактике ведения больных, в частности, пациентов с анемиями. Нередки ошибки при дифференцировке степени зрелости и оценке атипии лейкоцитарных элементов. Это имеет важное значение при выявлении онкогематологической патологии (острые лейкозы, лимфомы, хронические миелопролиферативные неоплазии), инфекционных заболеваний и проведении дифференциальной диагностики между этими нозологиями. Определение количества тромбоцитов с помощью автоматического гематологического анализатора является стандартизованным методом оценки их содержания. Тем не менее в ряде случаев аппарат допускает определенные погрешности в их подсчете. Чаще всего это встречается при наличии в периферической крови агрегационных скоплений или макроформ тромбоцитов. Таким образом, микроскопическое исследование крови не утратило своего диагностического значения, а в ряде ситуаций оно является определяющим. Все случаи отклонения параметров автоматизированного анализа от референсных значений требуют обязательного пересмотра окрашенных препаратов крови под микроскопом опытными врачами-морфологами. При наличии клинических симптомов заболевания системы крови микроскопическое исследование рекомендуется проводить в специализированной лаборатории. Это обеспечит объективность, точность и высокое качество его результатов, снизит вероятность диагностических ошибок. |