Окисление глюкозы гликолиз, полное окисление, пентозофосфатный путь

Скачать 1.18 Mb. Скачать 1.18 Mb.

|

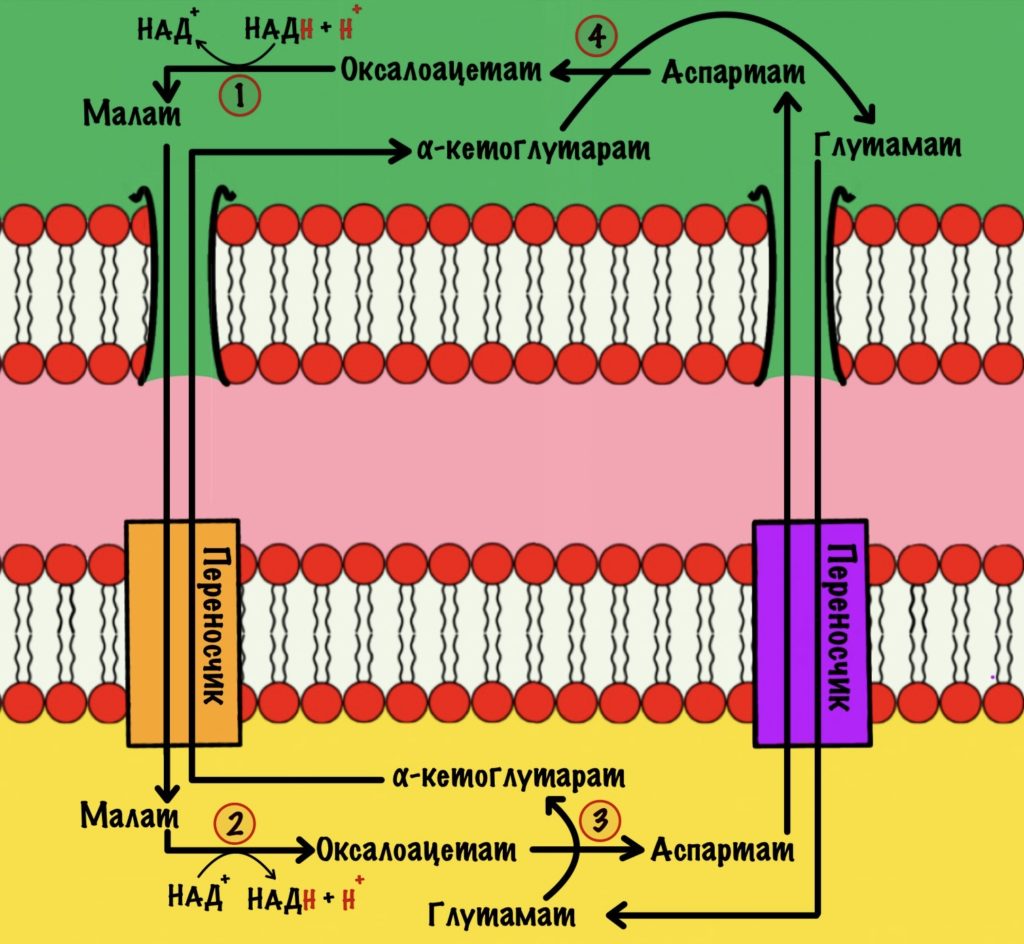

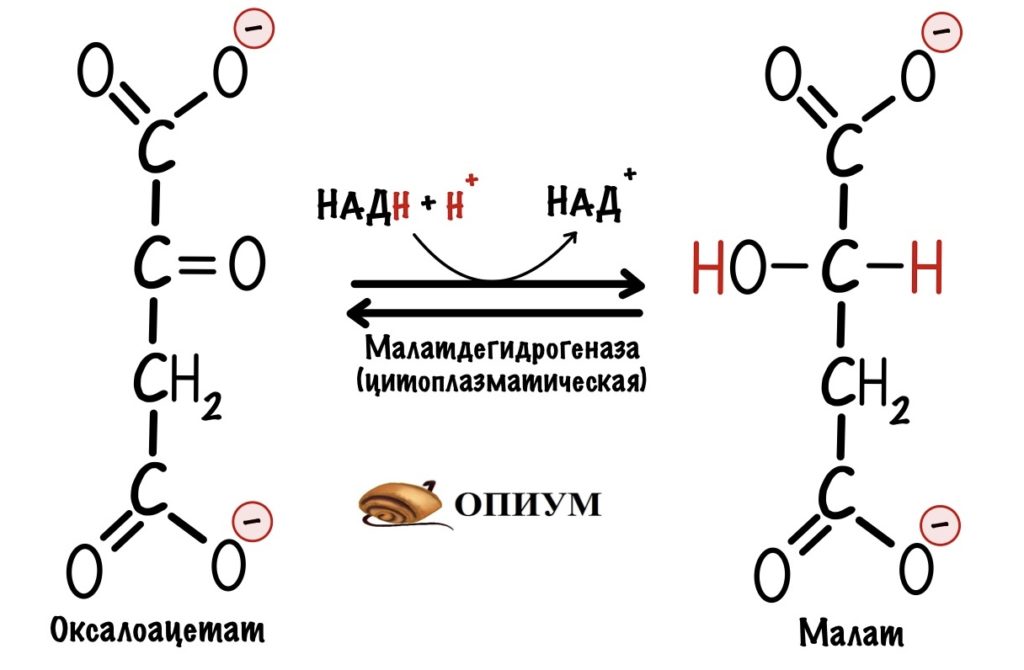

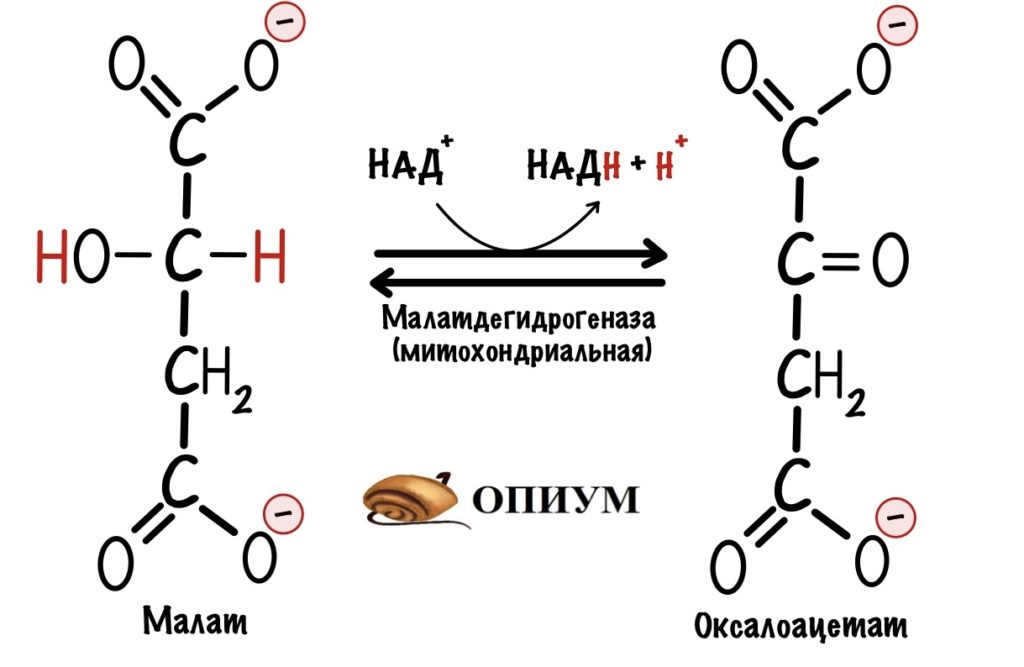

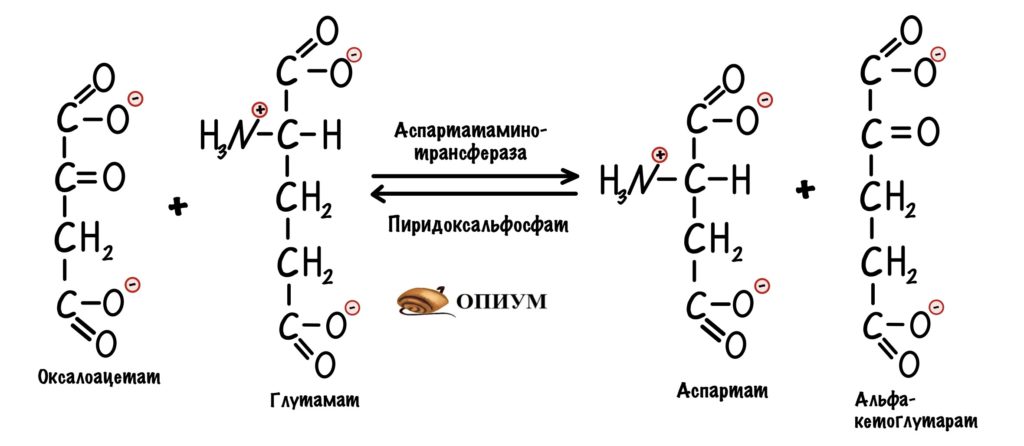

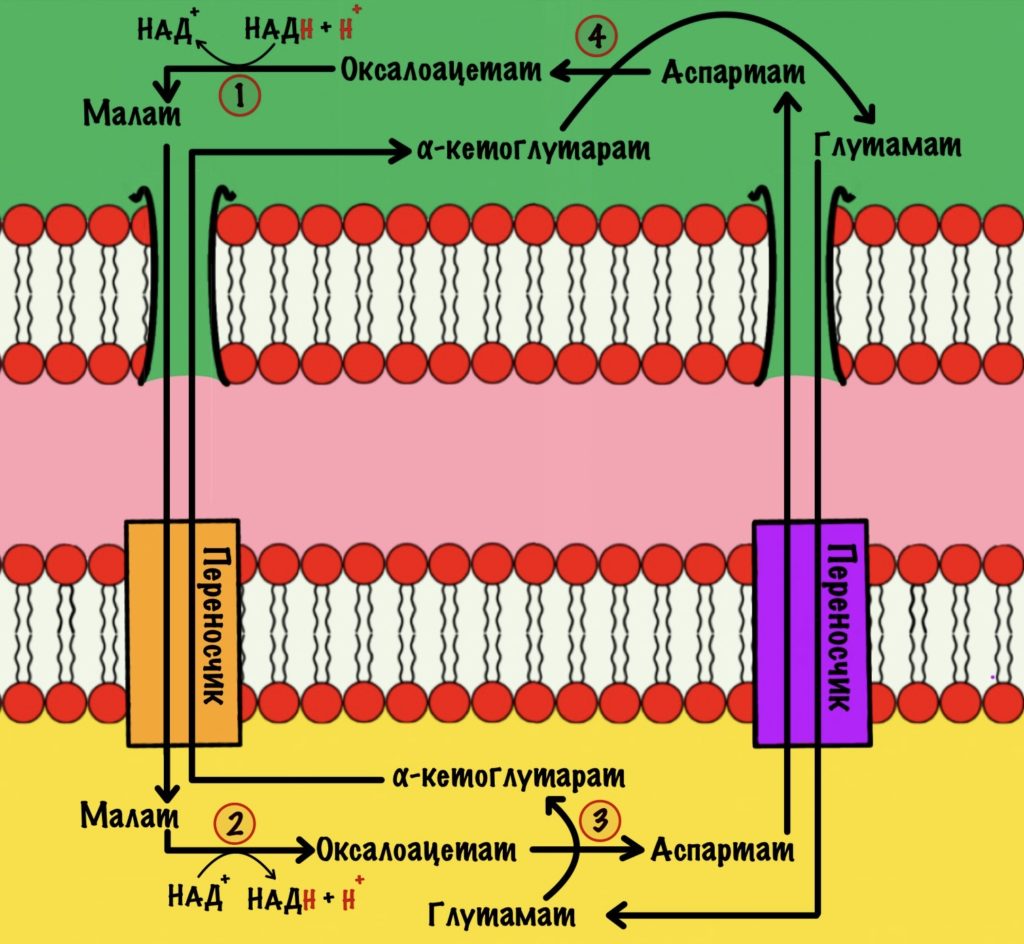

Малат-аспартатный челночный механизмРаботает в большинстве органов и тканей, для нас самые важные — печень и сердце. В нём больше реакций, чем в прошлом челноке. Так что он посложнее.  Малат-аспартатный челночный механизм Малат-аспартатный челночный механизмПервый этап. Электроны и протоны принимает оксалоацетат, который находится в цитоплазме. Катализирует реакцию цитоплазматическая малатдегидрогеназа. Клетка получает окисленный НАД+ и малат. НАД+ снова идёт в гликолиз. У малата не такая простая судьба.  Первый этап малат-аспартатного челночного механизма Первый этап малат-аспартатного челночного механизмаМалат проходит через внешнюю мембрану митохондрии, но не может пройти через внутреннюю. Для него есть специальный белок переносчик: малат-α-кетоглутарат транслоказа. При её работе малат перемещается в матрикс митохондрий, а альфа-кетоглутарат в межмембранное пространство. Напоминаю, что такой транспорт называется антипортом. Из межмембранного пространства альфа-кетоглутарат может попасть в цитоплазму. Скажу даже больше, он туда попадает… Второй этап. Малат превращается в оксалоацетат с помощью митохондриальной малатдегидрогеназы. Кофермент этой реакции НАД+, а не ФАД. Образуется НАДH, оксалоацетат и протон. Нужно запомнить, что в малат-аспартатном челноке используется кофермент НАД+.  Второй этап малат-аспартатного челночного механизма Второй этап малат-аспартатного челночного механизмаТеперь нужно вернуть оксалоацетат в цитоплазму, но внутренняя мембрана митохондрии для него непроницаема. Это связано с тем, что он участвует в цикле трикарбоновых кислот. А он как раз идёт в матриксе митохондрий. Поэтому клетка не хочет терять его просто так. Третий этап. Для обхода этого защитного механизма есть дополнительная реакция. Эту реакцию катализирует митохондриальная аспартатаминотрансфераза. Фермент переносит аминогруппу с глутамата на оксалоацетат, для этого ему нужен кофермент — пиридоксальфосфат. Образуется аспартат и альфа-кетоглутарат.  Третий этап малат-аспартатного челнока Третий этап малат-аспартатного челнокаАспартат переносится через внутреннюю мембрану с помощью белка переносчика — глутамат-аспартат транслоказы. Она переносит аспартат в межмембранное пространство митохондрий, а глутамат в матрикс. Там глутамат используется для трансаминирования — мы видели это выше. Четвёртый этап. Снова превращаем аспартат в оксалоацетат. Здесь нам понадобится альфа-кетоглутарат, который мы переносили в цитоплазму на первом этапе. Катализирует реакцию цитоплазматическая аспартатаминотрансфераза. Снова образуется оксалоацетат и глутамат. Оксалоацетат используется для малат-аспартатного челночного механизма, а глутамат переносится в митохондрию.  Четвёртый этап малат-аспартатного челночного механизма Четвёртый этап малат-аспартатного челночного механизмаЦикл завершён. Мы перенесли электроны и протон с НАДH в матрикс митохондрии.  назовите конечные продукты аэробного, анаэробного гликолиза и полного окисления глюкозы. Рассчитайте энергетический выход этих процессов. Энергетический баланс гликолиза Как уже было сказано выше, гликолиз протекает по двум сценариям. Рассмотрим каждый из них. А Аэробный гликолизПротекает в присутствии кислорода. Запишем суммарное уравнение аэробного гликолиза: Глюкоза + 2 NAD+ + 2 АДФ + 2 Фн → 2 Пируват + 2 NADH + 2 АТФ + 2 H2O + 2 H+ Входе реакций: 1.Затрачивается: 2 АТФ (в 1-й и 3-й реакциях). 2.Образуется: 4 АТФ и 2 NADH. Напомним, что образование 1 NADH эквивалентно синтезу примерно 2,5 АТФ: 2 NADH × 3 = 6 АТФ Суммируем: 4 АТФ + 6 АТФ = 10 АТФ Теперь вычтем затраты: 10 АТФ – 2 АТФ = 8 АТФ Таким образом, энергетический выход аэробного гликолиза составляет 8 мо- лекул АТФ. Б Анаэробный гликолизПротекает в отсутствии кислорода, поэтому NADH не передаёт электроны и протон на дыхательную цепь. Запишем суммарное уравнение анаэробного гликолиза: Глюкоза + 2 NAD+ + 2 АДФ + 2 Фн → 2 Лактат + 2 АТФ + 2 H2O Входе реакций: 1.Затрачивается: 2 АТФ (в 1-й и 3-й реакциях). 2.Образуется: 4 АТФ. Молекулы NADH, образующиеся в анаэробном гликолизе, тратятся на восстановление пирувата в лактат (в 11-й реакции), поэтому они не влияют на общий энергобаланс гликолиза. Подсчитаем общий выход АТФ: 4 АТФ – 2 АТФ = 2 АТФ Таким образом, энергетический выход анаэробного гликолиза составляет всего лишь 2 молекулы АТФ. Назовите этапы полного окисления глюкозы и рассчитайте энергетический выход.

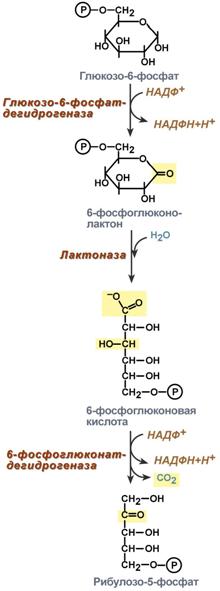

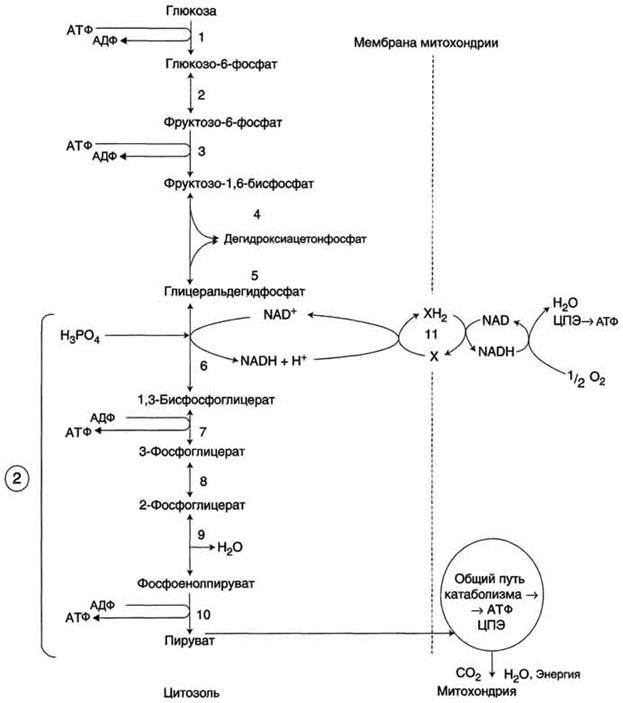

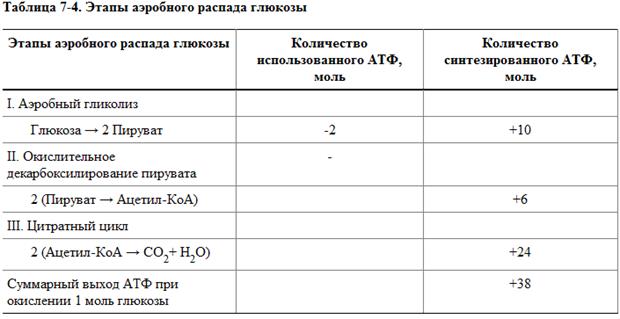

Окисление глюкозы до СО2 и Н2О (аэробный распад). Аэробный распад глюкозы можно выразить суммарным уравнением: С6Н12О6 + 6 О2 +38 АДФ +38Ф (неорг) → 6 СО2 + 44 Н2О + 38 АТФ Этот процесс включает несколько стадий (рис. 7-33). Аэробный гликолиз - процесс окисления глюкозы с образованием двух молекул пирувата; Общий путь катаболизма, включающий превращение пирувата в ацетил-КоА и его дальнейшее окисление в цитратом цикле; ЦПЭ на кислород, сопряжённая с реакциями дегидрирования, происходящими в процессе распада глюкозы. Гликолиз — это катаболический путь обмена веществ в цитоплазме; он, по-видимому, протекает почти во всех организмах и клетках независимо от того, живут они в аэробных или анаэробных условиях. Баланс гликолиза простой: в аэробных условиях молекула глюкозы деградирует до двух молекул пирувата. Кроме того, образуются по две молекулы АТФ и НАДН + H+ (аэробный гликолиз). В анаэробных условиях пируват претерпевает дальнейшие превращения, обеспечивая при этом регенерацию НАД+ (см. с. 148). При этом образуются продукты брожения, такие, как лактат или этанол (анаэробный гликолиз). В этих условиях гликолиз является единственным способом получения энергии для синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата.  Рис. 7-33. Аэробный распад глюкозы. 1-10- реакции аэробного гликолиза; 11 - малат-аспартатный челночный механизм транспорта водорода в митохондрии; 2 (в кружке) - стехиометрический коэффициент. Выход АТФ при аэробном распаде глюкозы до конечных продуктов В результате гликолиза образуется пируват, который далее окисляется до СО2 и Н2О в ОПК, описанном в разделе 6. Теперь можно оценить энергетическую эффективность гликолиза и ОПК, которые вместе составляют процесс аэробного распада глюкозы до конечных продуктов (табл. 7-4). Таким образом, выход АТФ при окислении 1 моль глюкозы до СО2 и Н2О составляет 38 моль АТФ. В процессе аэробного распада глюкозы происходят 6 реакций дегидрирования. Одна из них протекает в гликолизе и 5 в ОПК (см. раздел 6). Субстраты для специфических NAD-зависимых дегидрогеназ: глицеральдегид-3-фосфат, жируват, изоцитрат, α-кетоглутарат, малат. Одна реакция дегидрирования в цитратном цикле под действием сукцинатдегидрогеназы происходит с участием кофермента FAD. Общее количество АТФ, синтезированное путём окислительного фофорилирования, составляет 17 моль АТФ на 1 моль глицеральдегидфосфата. К этому необходимо прибавить 3 моль АТФ, синтезированных путём субстратного фосфорилирования (две реакции в гликолизе и одна в цитратном цикле). Учитывая, что глюкоза распадается на 2 фос-фотриозы и что стехиометрический коэффициент дальнейших превращений равен 2, полученную величину надо умножить на 2, а из результата вычесть 2 моль АТФ, использованные на первом этапе гликолиза.  Основное физиологическое назначение катаболизма глюкозы заключается в использовании энергии, освобождающейся в этом процессе для синтеза АТФ. Энергия, выделяющаяся в процессе полного распада глюкозы до СО2 и Н2О, составляет 2880 кДж/моль. 2. Пентозофосфатный путь (ПФП) окисления глюкозы. Охарактеризуйте основные этапы ПФП. Назовите ферменты, катализирующие окислительный этап ПФП, их коферменты. Пентозофосфатный путьЭтот путь окисления глюкозы не связан с образованием энергии, а обеспечивает анаболизм клеток. Пентозофосфатный путь включает два этапа – окислительный и этап структурных перестроек (неокислительный). Первый этап

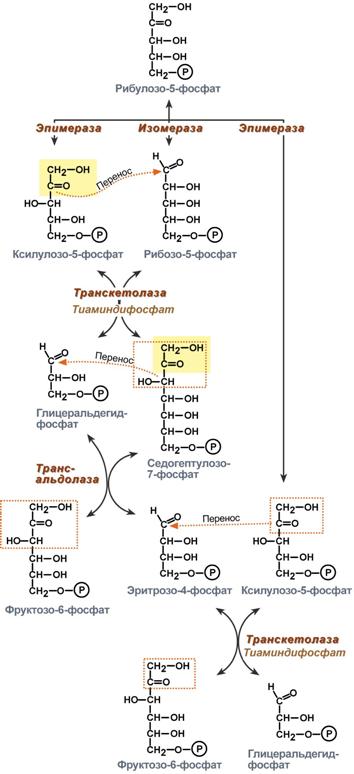

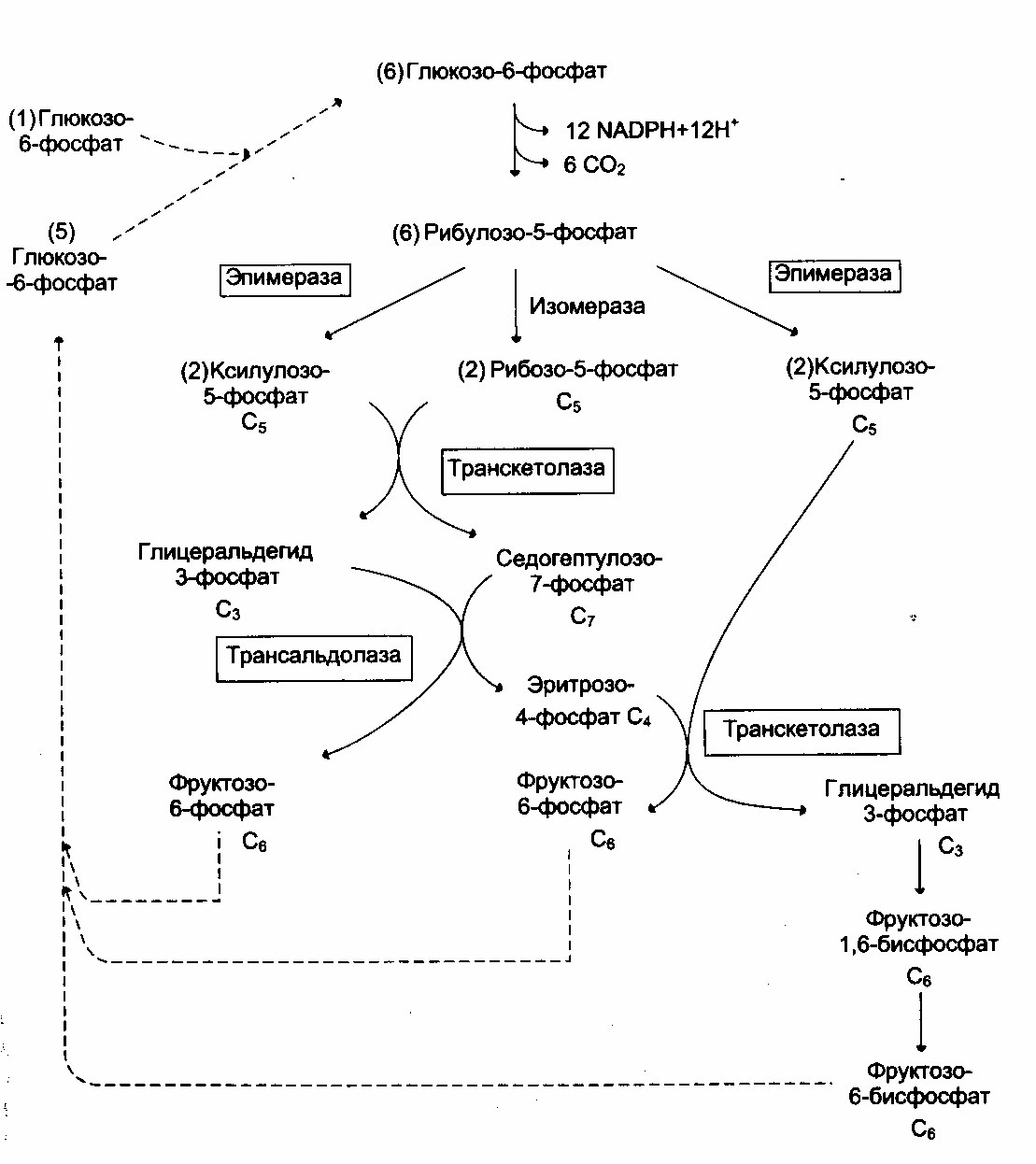

Объясните механизм регуляции активности ключевого фермента ПФП глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы при участии инсулина. Какие соединения образуются в результате ПФП и какова их роль? Назовите ткани организма человека, в которых наиболее активно протекает ПФП. 1. ПФП служит основным внемитохондриальным и внехлоропластным источником НАДФH. НАДФH используется главным образом в различных синтетических реакциях и играет значительную роль в поддержании восстановленности SH-соединений в клетке, поскольку является первичным восстановителем глутатиона. 2. В ходе пентозофосфатного цикла синтезируются пентозы, входящие в состав нуклеиновых кислот и различных нуклеотидов. Например, рибозы необходимы для синтеза АТФ, ГTФ, УTФ и других нуклеотидов. Коферменты НАД +, НАДФ + , ФАД, коэнзим А — тоже нуклеотиды и в их состав входит рибоза. 3. ПФП имеет большое значение как источник образования углеводов с различным числом углеродных атомов в цепи (от С3 до С7). Эритрозо-4-фосфат, возникающий в ПФП, необходим для синтеза шикимовой кислоты — предшественника многих ароматических соединений, таких, как ароматические аминокислоты, витамины, дубильные и ростовые вещества, лигнин клеточных стенок и др. Наиболее активно ПФП протекает в жировой ткани, печени, коре надпочечников, эритроцитах, молочной железе в период лактации, семенниках Объясните цикличный характер ПФП окисления глюкозы. Циклический характер пфпОкислительный этап образования пентоз и неокислительный этап (путь возвращения пентоз в гексозы) вместе составляют циклический процесс. Вернёмся к суммарному уравнению ПФП: 6Г 5 Глюкозо-6-фосфат + 6СО2 + Рi + 12 NADPH + 12Н+ Это означает, что из шести молекул глюкозы образуется шесть молекул рибулозо-5-фосфат (пентозы) и шесть молекул СО2. Ферменты неокислительной фазы превращают 6 молекул рибулозо-5-фосфат в 5 молекул глюкозы (гексозы). При последовательном проведении этих реакций единственным полезным продуктом является NADPH, образующийся в окислительной фазе пентозофосфатного пути. Такой процесс называют пентозофосфатным циклом (рис. 19.7)  Рис. 19.7. Пентозофосфатный цикл в жировой ткани Протекание пентозофосфатногo цикла позволяет клеткам продуцировать NADPH, необходимый для синтеза жиров, не накапливая пентозы. +Энергия, выделяющаяся при распаде глюкозы, трансформируется в энергию высокоэнергетического донора водорода – NADPH. Гидрированный NADPH служит источником водорода для восстановительного синтеза, а энергия NADPH преобразуется и сохраняется во вновь синтезированных веществах, например в жирных кислотах, высвобождается при их катаболизме и используется клетками. |