Лекция № 9 Определение плотности пульпы. Определение щелочности. Определение плотности пульпы. Определение щелочности пульпы

Скачать 2.72 Mb. Скачать 2.72 Mb.

|

|

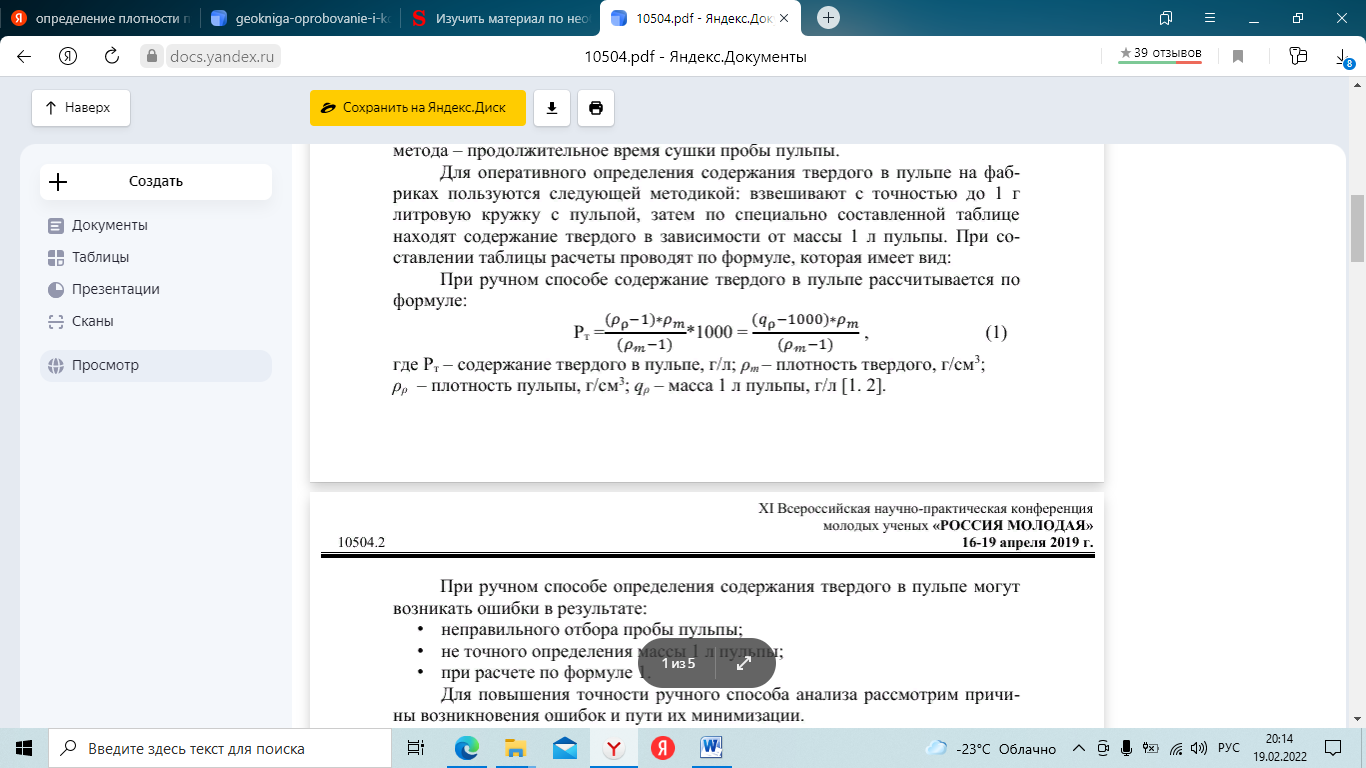

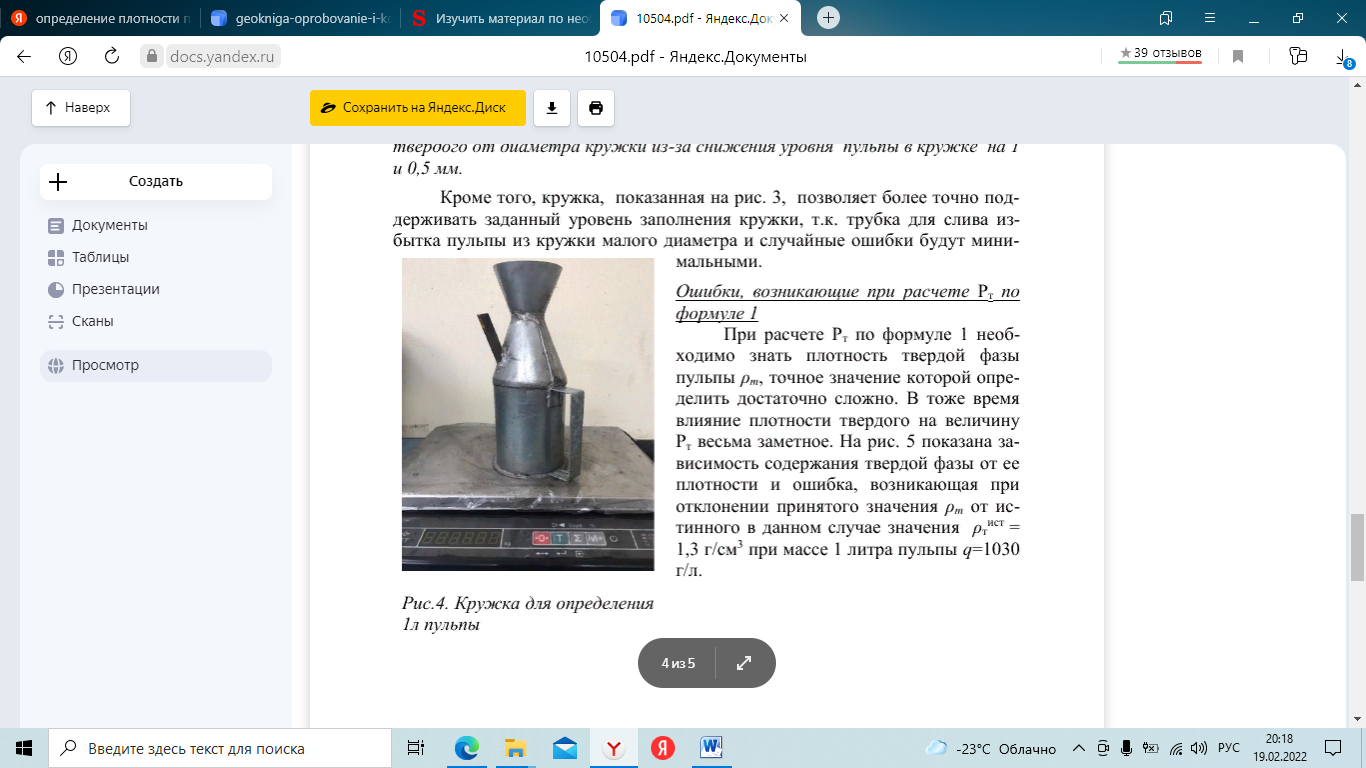

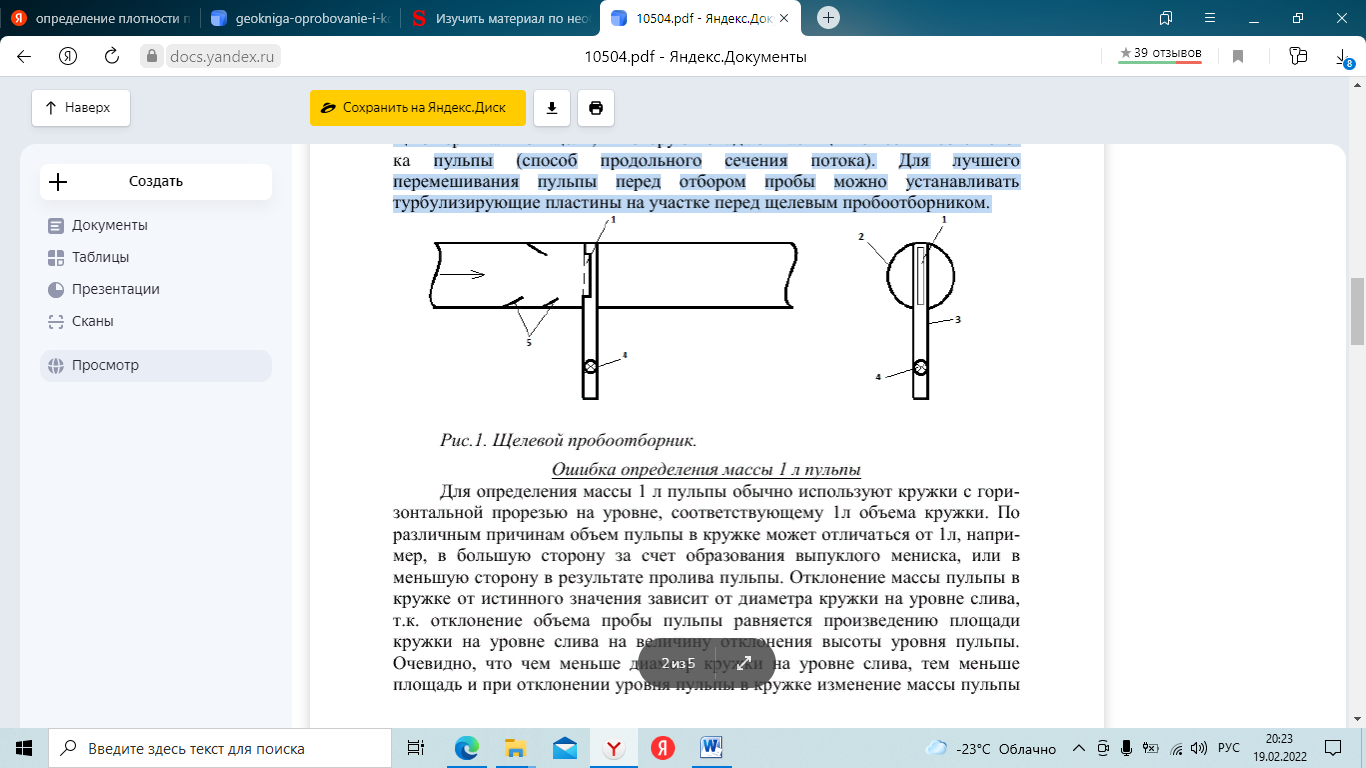

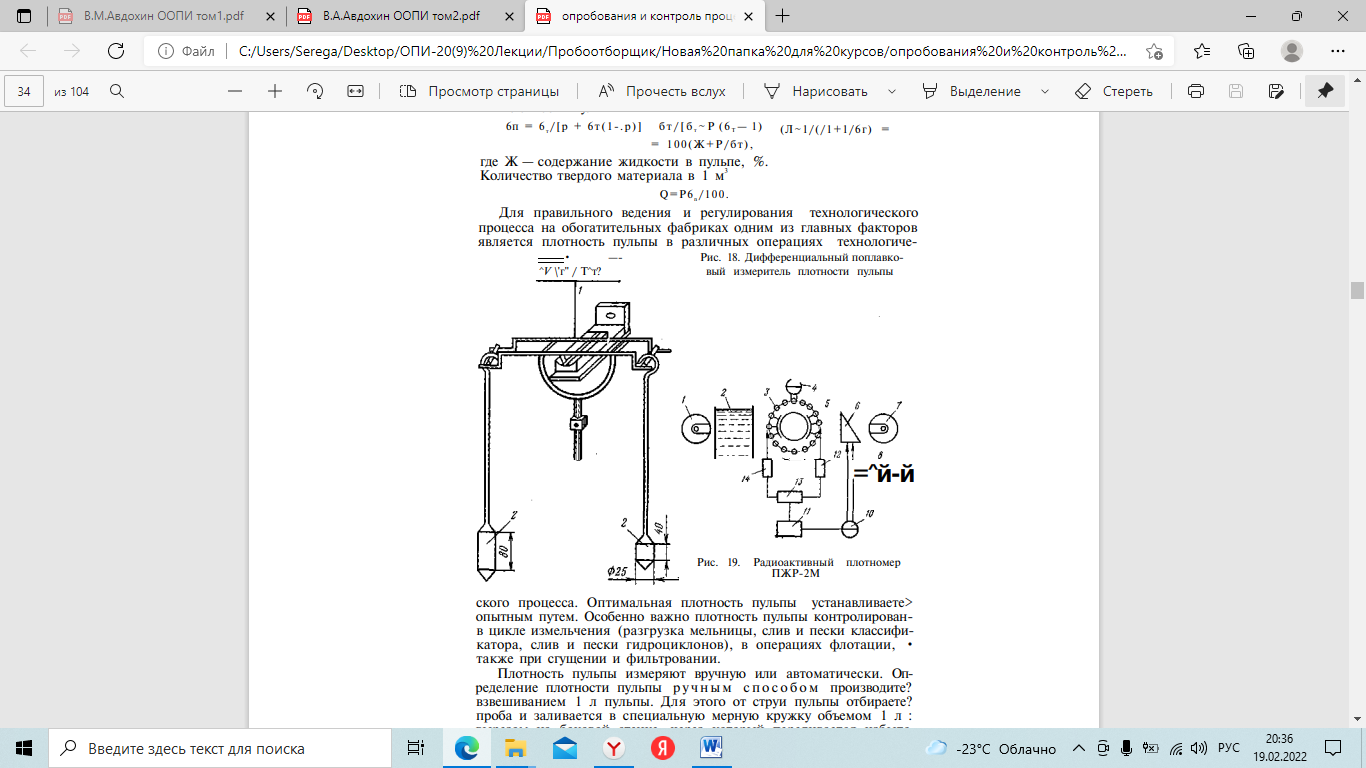

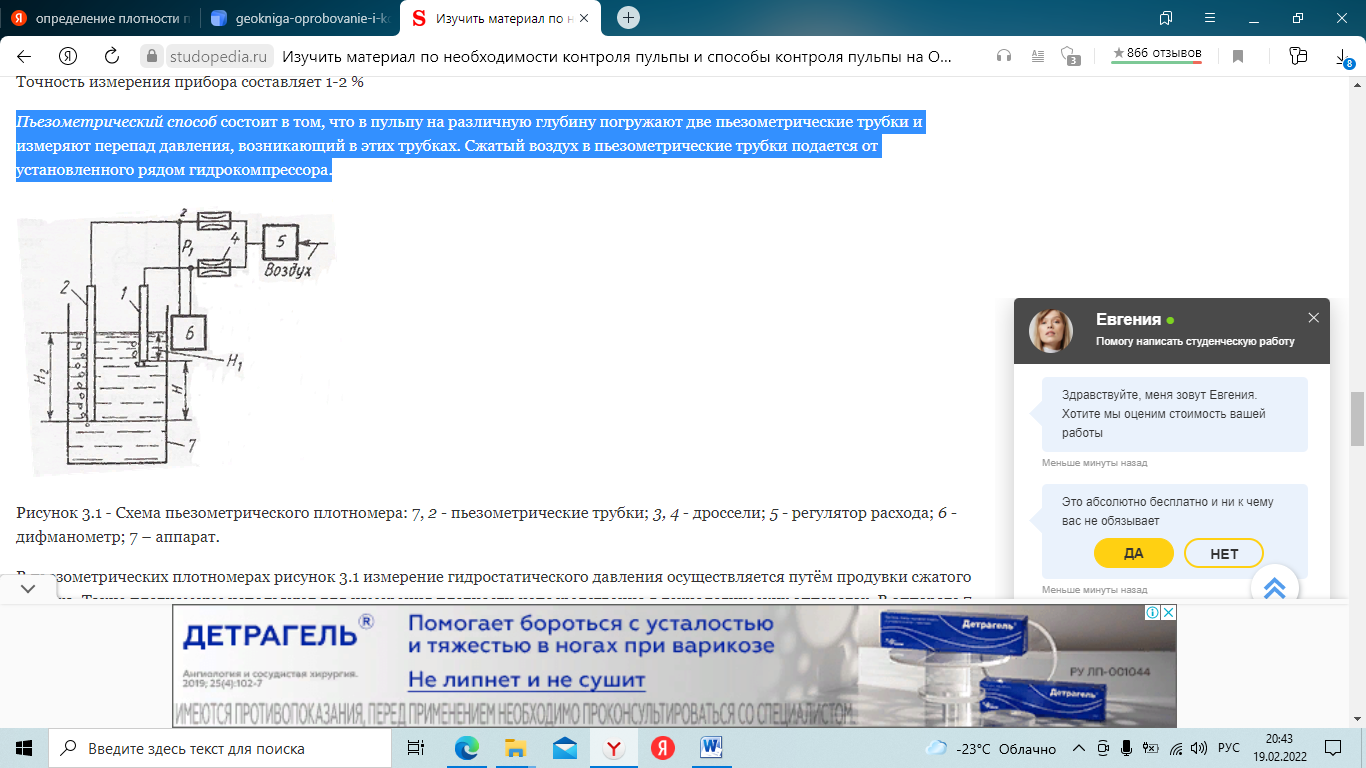

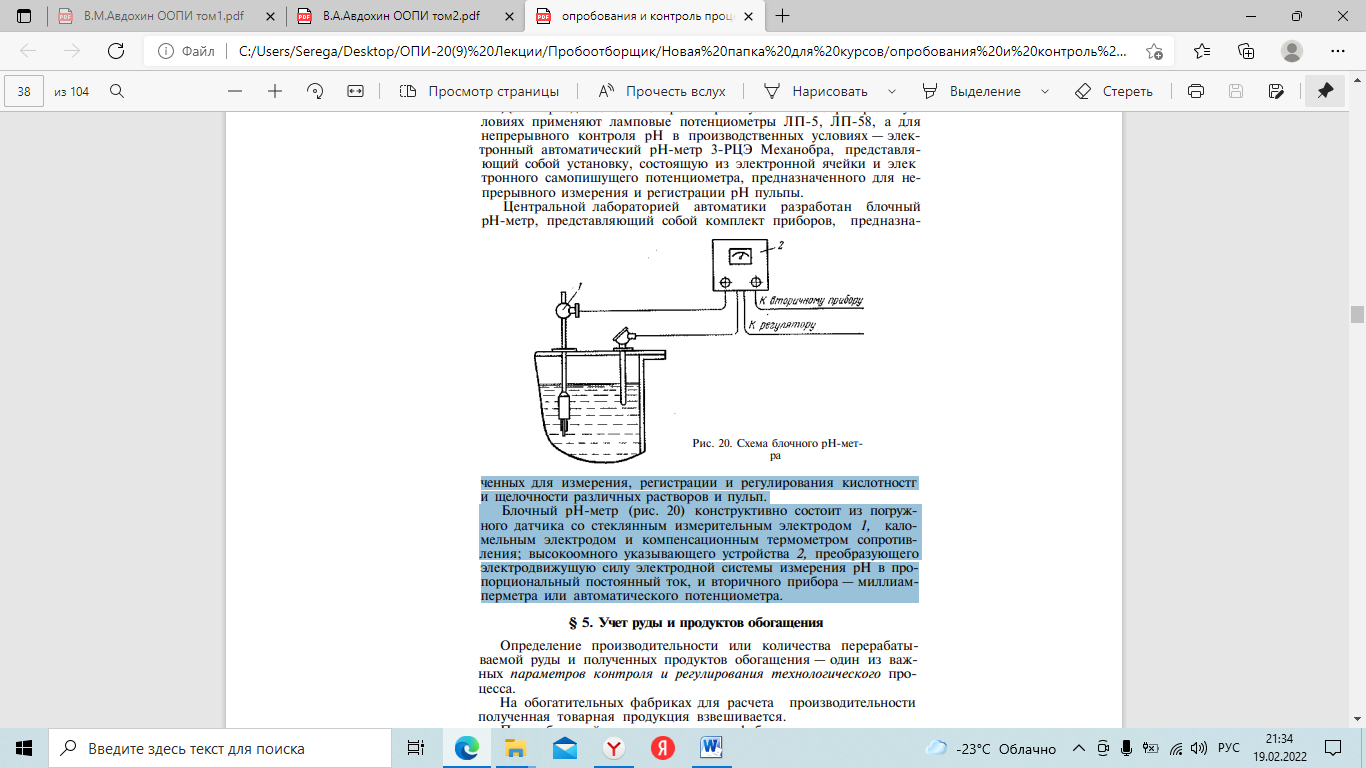

Лекция №9 Тема: Определение плотности пульпы. Определение щелочности пульпы. Цель: Основной целью данной лекции является изучить определение плотности пульпы, щелочности пульпы. Перечень профессиональных и общих компетенций, которые формируются рамках лекции: ОК.1-ОК.9, ПК1,5-ПК1,6 ДПК.7, ДПК.8 Смесь воды и руды (находящейся во взвешенном состоянии), в которой осуществляется процесс обогащения полезных минералов, называется пульпой. Пульпу можно охарактеризовать плотностью или содержанием твердой фазы, выраженным в процентах. Можно также указать соотношение количества руды и воды в пульпе, т. е. отношение твердого к жидкому или Т : Ж (количество твердого в этом случае принимается за единицу). Плотностью пульпы ρ (г/см3) вещества называют физическую величину, определяемую отношением массы m вещества к занимаемому им объему V:  Удельным весом γ вещества называют физическою величину, определяемую отношением веса G вещества к занимаемому им объему V: Удельный вес и плотность связаны соотношением:  где g - ускорение свободного падения. Плотность, или удельный вес, пульпы является одним из основных факторов контроля и регулирования технологического процесса на обогатительных фабриках. Особо важное значение имеет плотность пульпы в циклах измельчения, флотации, гравитации и обезвоживания. При измельчении тонкость помола и величина циркуляционной нагрузки регулируются изменением плотности пульпы. Сохранение заданной плотности пульпы, обеспечивающей получение наилучшей гранулометрической характеристики и наибольшей производительности мельниц, является обязательным. Плотность пульпы определяют ручным и автоматическим способами. При ручном способе плотность определяется через каждые 15, 20, 30 минут, в зависимости от степени колебания плотности пульпы в данной точке. Ручной способ нахождения плотности состоит в том, что от струи пульпы берется проба сосудом (мерного щелевидного пробника) определенной емкости (1 литр). Отобранную пробу взвешивают и затем вычисляют плотность пульпы по формуле:  где Рт – содержание твердого в пульпе, г/л; ρm – плотность твердого, г/см3; ρρ – плотность пульпы, г/см3; qρ – масса 1 л пульпы, г/л Пре отборе пробы пульпы ни в коем случае нельзя допускать, чтобы пульпа переливалась через край, так как твердые частицы могут осесть, и через край перельется часть пульпы, имеющая меньшую плотность.  Рис. 1 Кружка для определения 1л пульпы При ручном способе определения содержания твердого в пульпе могут возникать ошибки в результате: • неправильного отбора пробы пульпы; • не точного определения массы 1 л пульпы; Для определения содержания твердого в пульпе пробу обычно отбирают из трубопровода через приваренный к нижней части трубы патрубок с задвижкой. При таком отборе пробы не учитывается возможная сегрегация частиц, из-за которой в нижней части трубы концентрируется большее количество крупных частиц даже при турбулентном характере движения пульпы. В результате отобранная проба оказывается непредставительной по гранулометрическому составу и с избыточным содержанием твердого в пульпе. Правильный отбор пульпы из трубопровода нужно проводить с помощью вертикальной щели, в которую попадают частицы по всей высоте потока пульпы (способ продольного сечения потока). Для лучшего перемешивания пульпы перед отбором пробы можно устанавливать турбулизирующие пластины на участке перед щелевым пробоотборником.  Рис.2 Щелевой пробоотборник Способы автоматического контроля плотности пульпы Известно несколько способов автоматического контроля плотности пульпы и растворов. Важнейшими из них являются такие, как поплавковый; пьезометрический; весовой (пикнометрический); радиоизотопный; резонансный (частотный) и др. Поплавковый способ контроля плотности основан на применении закона Архимеда. Датчиком в таком плотномере является поплавок (полностью или частично погруженный в контролируемую среду). Такой метод контроля применим для измерения плотности однородных жидких сред, в которых не происходит расслоение твердой и жидкой фаз, при условии нахождения жидкости в открытом резервуаре. Недостатком метода контроля плотности пульпы является загрязнение датчика вследствие налипания на нем твердых частиц, это сказывается на точности результатов измерения. Наибольшее распространение из числа поплавковых датчиков получили плотномеры, работающие по методу сравнения, и дифференциальные датчики. Метод сравнения заключается в том, что при помощи поплавков плотность контролируемой жидкости или пульпы сравнивается с плотностью эталонной жидкости. Один поплавок погружается в эталонную жидкость, находящуюся в отдельном сосуде, а другой – в жидкость, плотность которой измеряется. Поплавки подвешены на коромысле, которое связано с пером самопищущего прибора.  Рис.3 Дифференциальный поплавковый измеритель плотности пульпы Измерение плотности пульпы Δρ вызывается приращением веса поплавка: где V – объем поплавка. Дифференциальный поплавковый датчик выполняется в виде коромысла, на концах которого подвешены поплавки разных объемов. Разница в весах ΔР, передаваемая на плечи коромысла, равна произведению удельного веса пульпы γ на разность объемов поплавков ΔР, т.е. Точность измерения прибора составляет 1-2 % Пьезометрический способ состоит в том, что в пульпу на различную глубину погружают две пьезометрические трубки и измеряют перепад давления, возникающий в этих трубках. Сжатый воздух в пьезометрические трубки подается от установленного рядом гидрокомпрессора.  Рисунок 4 - Схема пьезометрического плотномера: 1,2 - пьезометрические трубки; 3, 4 - дроссели; 5 - регулятор расхода; 6 - дифманометр; 7 – аппарат. В пьезометрических плотномерах рисунок 4 измерение гидростатического давления осуществляется путём продувки сжатого воздуха. Такие плотномеры используют для измерения плотности непосредственно в технологических аппаратах. В аппарате 7 установлены пьезометрические трубки 1 и 2 с различной глубиной погружения в контролируемую среду. Сжатый воздух от регулятора расхода 5 подается в трубки через дроссели 3 и 4 постоянного сечения. Расход воздуха должен быть небольшим и постоянным, так как колебания расхода могут вызвать дополнительную погрешность измерения. Трубки пьезометрического датчика из нержавеющей стали с внутренним диаметром 4-6 мм и открытым концом установлены с перепадом 100-150 мм. Концы трубок заточены на конус. Через открытые торцы трубок воздух барботирует через жидкость. Давление воздуха в трубках 1 и 2 определяется гидростатическим давлением столба жидкости высотой Н1 и Н2. Разность давлений в трубках измеряется дифманометром 6 с пневматическим или электрическим выходным сигналом. Этот перепад определяется выражением: Пьезометрические плотномеры позволяют измерять плотность пульпы до 1200 - 1400 кг/м3 с погрешностью ± 1 %. Определение щелочности пульпы. Значение рН пульпы является одним из наиболее важных факторов, влияющих на ход флотационного процесса. Для определения рН можно использовать колориметрический и потенциометрические методы. Колориметрический метод основан на изменении интенсивности окраски индикатора, прибавляемого в известном количестве к определенному объему раствора, в зависимости от концентрации водородных ионов. Для определения рН пульпы колориметрическим методом необходимо иметь набор стандартных индикаторов в нужных пределах рН. Индикаторы являются слабыми кислотами или основаниями и при изменении концентрации водородных или гидроксильных ионов резко изменяют степень диссоциации, что вызывает изменение окраски. Для измерения рН пульпы необходимо отобрать пробу, быстро отфильтровать через плотный фильтр. Фильтрат пульпы залить в специальную пробирку, куда добавить одну или две капли определенного индикатора, который создает соответствующую окраску в зависимости от рН фильтрата. Затем окраску фильтрата в пробирке сравнивают с окраской стандартных эталонных растворов с известным значением рН. Определение щелочности пульпы титрованием . Для определения концентрации свободной щелочи пульпы титрованием отбирается проба пульпы. После отстаивания пробы бюреткой отбирают 50 мл осветленного раствора и титруют его кислотой в присутствии индикатора. В качестве индикатора применяются фенолфталеин, раствор которого в кислой среде бесцветен, а в щелочной имеет красный цвет, или метилоранж, раствор которого в кислой среде приобретает розовую окраску, а в щелочной — желтую. Щелочность пульпы определяется по формуле: X=aRCn 1000/ b, где X — содержание в пульпе чистой окиси кальция, г/л; а — количество кислоты, пошедшей на титрование, мл; R — грамм-эквивалент окиси кальция, jRcao = 40,08+16/2^28; Сн — нормальность кислоты; b — объем пульпы, взятой для титрования, мл. При систематическом определении свободной щелочи в пульпах пользуются таблицами, составленными для оперативной работы. Потенциометрический метод определения рН наиболее распространен. Метод основан на измерении разности потенциалов или величины электродвижущей силы (эдс) между двумя электродами в зависимости от концентрации водородных ионов в пульпе. Наибольшее применение получили электродные пары, в которых в качестве чувствительного элемента используется стеклянный, а в качестве элемента сравнения — каломельный электроды. Стеклянный электрод представляет собой трубку из обычного стекла, на конце которой припаян полый шарик из электродного натриевого или литиевого стекла. Трубка заполнена раствором с постоянной концентрацией водородных ионов (НС1, НВг) и в него помещен бром- или хлорсеребряный электрод. Полый шарик изготовлен из очень тонкого стекла (толщина около 0,05 мм) и выполняет роль двух электродов, соприкасающихся с контролируемой пульпой и раствором. При погружении электрода в пульпу между поверхностью стекла и жидкостью происходит обмен ионами. Ионы натрия стекла замещаются ионами водорода. На границе раздела стекло — раствор возникает потенциал, величина которого зависит от активности ионов водорода в пульпе. Каломельный электрод состоит из слоя металлической ртути, покрытого слоем каломелевой пасты, представляющей собой малорастворимую соль ртути Hg2Cl2. Последняя соприкасается с раствором хлористого калия. В ртуть введен платиновый электрод. Величина потенциала на границе ртуть — каломель зависит от концентрации ионов ртути в каломелевой пасте. При постоянной концентрации ионов хлора каломельный электрод имеет постоянный потенциал. Для соблюдения постоянства концентрации ионов хлора применяют насыщенный раствор хлористого калия. Каломельный электрод вступает в контакт с контролируемой пульпой через раствор хлористого калия, образующего электролитический контакт. Между раствором хлористого калия и пульпой имеется полупроницаемая перегородка из асбестового тампона или фаянсовой массы. Измерительная ячейка потенциометра состоит из стеклянного и каломельного электродов. Для периодического измерения рН пульпы в лабораторных условиях применяют ламповые потенциометры ЛП-5, ЛП-58, а для непрерывного контроля рН в производственных условиях — электронный автоматический рН-метр 3-РЦЭ Механобра, представляющий собой установку, состоящую из электронной ячейки и электронного самопишущего потенциометра, предназначенного для непрерывного измерения и регистрации рН пульпы. Центральной лабораторией автоматики разработан блочный рН-метр, представляющий собой комплект приборов, предназначенных для измерения, регистрации и регулирования кислотности и щелочности различных растворов и пульп. Блочный рН-метр (рис.20) конструктивно состоит из погружного датчика со стеклянным измерительным электродом 1, каломельным электродом и компенсационным термометром сопротивления; высокоомного указывающего устройства 2, преобразующего электродвижущую силу электродной системы измерения рН в пропорциональный постоянный ток, и вторичного прибора — миллиамперметра или автоматического потенциометра.  Задание: 1.Изучить материал по данной теме. Составить краткий конспект лекции. 2.Ответить на вопросы. Контрольные вопросы: 1.Обьяснить сущность необходимости контроля пульпы на ОФ. 2.Какие способы определения плотности вы знаете? 3.Напишите формулу определения содержания твердого в пульпе. 4. Опишите принцип действия пьезометрического плотномера, его преимущества и недостатки. Список литературы: 1.Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых. Т.2. Технология обогащения полезных ископаемых; МГГУ 2004 Рекомендовано Академией военных наук РФ. 2.И.С. Справочник по обогащению углей; Недра 1995 3.Бондарев В.П. Геология: лабораторный практикум; ИНФРА-М 2002 Допущено Министерством образования РФ 4.Лурье З. С. Транспортные устройства и склады на углеобогатительных фабриках. – М.: Недра, 2006 |