Метдология. методология. Организация и совершенствование методики проведения ветеринарно санитарной экспертизы продуктов убоя

Скачать 91.94 Kb. Скачать 91.94 Kb.

|

|

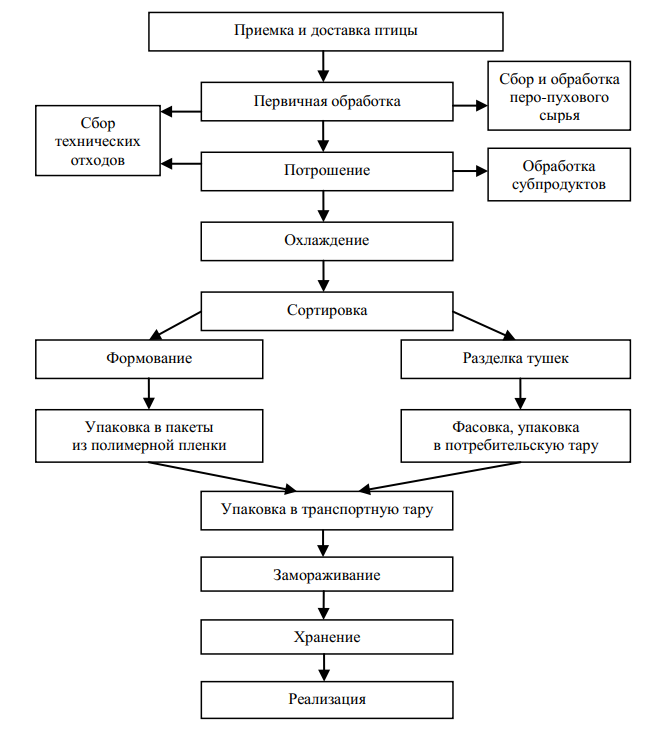

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» Кафедра акушерства, анатомии и гистологии Контрольная работа по дисциплине: «Методология научных исследований» На тему: «Организация и совершенствование методики проведения ветеринарно- санитарной экспертизы продуктов убоя» Выполнила: студентка 3 курса, ФВМ, гр. 6307 Шифр 14/18 Зотова А.В. Проверила: Доктор ветеринарных наук, доцент Распутина О.В Новосибирск 2021 ОглавлениеВведение 3 1.Ветеринарно-санитарные требования к птице и предприятиям для его убоя 4 2.Ветеринарно-санитарный контроль при транспортировке и подготовке птицы к убою 6 3.Ветеринарно-санитарный контроль при транспортировке птицы. 8 4. Производственный ветеринарно-санитарный контроль при приеме птицы для убоя 9 4.1. Технология убоя 9 4.2. Обескровливание. 11 4.3. Снятие оперение. 12 4.4. Потрошение тушки птицы. 12 5.Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы 13 Заключение 20 Список литературы 21 ВведениеПтицеводческая отрасль и сегодня является одной из составляющих агропромышленного комплекса и остается реальным источником пополнения продовольственных ресурсов в стране. Вместе с тем, практика деятельности птицеводческих предприятий свидетельствует, что удовлетворение потребностей населения в высококачественных продуктах питания является важнейшей социальной задачей современного общества. Современное птицеводство является высокодоходной отраслью, оно дает народному хозяйству и населению страны ценное сырье и продукты питания. Перед птицеводством поставлены задачи по обеспечению возрастающих потребностей население в мясе птицы и продукции из него до уровня потребления сравнимого с развитыми европейскими странами. В балансе мясного резерва доля птичьего мяса постоянно возрастает. Соотношение птичьего мяса и мяса животных будет повышаться с увеличением производства мяса птицы. Ветеринарно-санитарные требования к птице и предприятиям для его убояКачества мяса птиц в значительной степени зависит от условий и методов ее получения. При подворном убое птицы, в отличие от предприятий, чаще получают мясо от более низкого качества и не всегда отвечающее санитарным требованиям. Убойные пункты птиц должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, так как они могут представлять большую опасность в распространении инфекционных болезней и загрязнять окружающую среду. Убойные пункты должны иметь: помещения для приема птицы, ветеринарного осмотра и предубойного размещения ее; убойно-разделочное отделение с холодильной камерой; помещение для пухо -перьевого сырья; цеха или отделения для переработки конфискатов; необходимые вспомогательные помещения для персонала: душевые раздевалки, комнаты отдыха и др. Убой больной или подозрительной по заболеванию заразными болезнями или находящейся под угрозой гибели (травмы, переломы и др.) птицы на мясо разрешается только в случаях, если полученные продукты могут быть допущены в пищу людям, что согласуется с рекомендациями «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». Запрещается на убой мясо птицы, больной гриппом, а также находящейся в состоянии агонии, что устанавливается ветеринарным врачом (фельшером). Не подлежит отправке на убой предприятие птица, клинически больная туберкулезом, орнитозом, гриппом, болезнью Ньюкасла, с не установленным диагнозом болезни, а также птица, которой применяли антибиотики с лечебной или профилактической целью в течение срока, указанного в наставлениях по их применению. Ветеринарные требования к птице для убоя ограничения по возрасту поголовья - в партии считается любое количество птицы одного вида, оформленное одним ветеринарным свидетельством и товарно-транспортной накладной. Вывоз птицы разрешается только из хозяйств, благополучных по инфекционным болезням. Птица, доставленная без ветеринарного свидетельства, к приему не допускается. Она относится к подозреваемой на наличие инфекционных болезней, поскольку может служить источником распространения заразных болезней, в том числе опасных для человека. К убою на мясо допускается здоровая домашняя птица в возрасте не менее: цыплята - 35 дней индюшата - 7 мес. гусята - 4 мес. утята - 5 мес. То есть когда пух полностью сменяется на перо и имеется одно ювенальное перо на крыльях. Живая масса цыплят должна быть не менее 600 г. Цыплят - бройлеров - 900 г. утят - 1400 г, гусят - 2500 г. индюшат - 2200 г. При условии, что они отвечают на упитанности требования стандартов. Тощая птица, мясо которой непригодно в пищу, направляется для переработки на корма животного происхождения без разделки тушек. Птица, больная инфекционными или инвазионными заболеваниями, не должна поступать на птицеперерабатывающие предприятия, так как в процессе переработки она может стать источником распространения возбудителя и угрожать здоровью потребителя. В органах и тканях птицы могут содержаться токсические химические вещества способные вызвать отравление у людей при употреблении их в пищу. Поэтому необходимо соблюдать сроки передержки такой птицы перед убоем. Ветеринарно-санитарный контроль при транспортировке и подготовке птицы к убоюТранспортировка птицы - сложное, трудоемкое и ответственное мероприятие, требующее четкой и строгого соблюдения установленных правил. От организации перевозки во многом зависит сохранность птицы, потери ее живой массы и упитанности. Всякое передвижение птицы допускается только под контролем ветеринарной службы при наличии необходимой (транспортной) документации - ветеринарного свидетельства (форма №1) и товаротранспортной накладной. На птицеперерабатывающие предприятия птицу доставляют чаще всего автомобильным транспортом, реже - железнодорожными и водным. Предназначенная для транспортировки птица должна быть рассортирована по возрасту - взрослые куры, утки, гуси, индейки, цыплята, гусята, утята, индюшата, и по упитанности. Сельскохозяйственная птица допускается к перевозкам по достижении живой массы: цыпленок - 600 г. утенок - 1300 г. гусенок - 2000 г. индюшонок - 2000 г. Перед погрузкой птицы взвешивается для установления живой массы. Взвешивание проводят не ранее, чем через 2 часа после последнего кормления и поения. В этом случае живая убойная масса птицы будет соответствовать общей суммы за вычетом 3% на содержимое желудочно-кишечного тракта, что важно знать при ее сдаче на птицеперерабатывающее предприятие. При перевозках на длительное расстояние железнодорожным транспортом необходимо приготовить качественные корма в достаточном количестве по нормам, принятым в хозяйстве. Плотность посадки зависит от вида, возраста, живой массы птицы и времени в пути. Ориентировочная плотность посадки при температуре воздуха 15-25С в течение 5-ти часов. При температуре 30С и выше плотность посадки уменьшается на 10-15%, при низкой - может быть увеличена. При плохом качестве дороги или перевозке более 6 часов плотность посадки следует снизить. Ветеринарно-санитарный контроль при транспортировке птицы.Транспортировка птицы должна находиться под постоянным ветеринарно-санитарным контролем. Его основной задачей является надзор за соблюдением правил перевозке птицы, содержание ухода за ней при погрузке, в пути следования и выгрузке. Перевозке более 6 часов плотность посадки следует снизить. По ветеринарно-санитарному состоянию автотранспорт, вагоны и суда делятся на три категории: К первой категории относят транспорт, на котором перевозили благополучную по инфекционным болезням птицу. Ко второй категории относят транспорт, в котором перевозилась птица, подозреваемая по заболеванию инфекционными болезнями, вызванными вирусами и не спорообразующими бактериями, а также при обнаружении трупов. К третьей категории относят транспорт, в котором при перевозке установлена птица, больная или подозреваемая на заболевание болезнями, общими для птицы и человека, в частности, орнитоз, а также острыми контагиозными болезнями птиц (грипп, болезнь Ньюкасла). Производственный ветеринарно-санитарный контроль при приеме птицы для убояПтицефабрики и хозяйства, которые имеют убойные пункты, отвечающие ветеринарно-санитарным требованиям, могут сдавать тушки прямым связям непосредственно в торговую сеть, предприятиям общественного питания учреждение при условии, если птица подвергается предубойному и послеубойному ветеринарному осмотру, и на основании проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы может быть выпущена в реализацию без ограничений. При приеме птицы на убой часто возникает необходимость определения ее возраста. Возраст оказывает значительное влияние на качество мяса. Приближенно его можно определить по форме гребня, состоянию оперения, смене маховых перьев, а иногда по костям. 4.1. Технология убояУбой и переработку птицы целесообразно осуществлять на конвейерных линиях, которые обеспечивают высокую производительность и благоприятные санитарные условия. Схема технология убоя и переработки птицы состоит из нескольких взаимосвязанных операций: навешивание на конвейер; оглушения; обескровливание; удаление оперение с тушки; извлечение кишечника и внутренних органов(потрошение); туалет; формовка и сортировка; маркировка и охлаждение тушек. Птицу убивают с предварительным оглушением или без него. Во всех случаях оглушения позволяет получить мясо лучшего качества. При оглушении птица теряет чувствительность и двигательные способности, но работа сердца продолжается, благодаря чему создаются условия для безопасного и хорошего обескровливания. На птицеперерабатывающих предприятиях в основном используется электрооглушение. Воздействие тока промышленной частоты (50гц) с напряжением 70-120 В, при условии хорошего контакта в течение нескольких секунд достаточно, чтобы вызвать электронаркоз продолжительностью 5-7 мин.  Рисунок 1. Схема технология убоя и переработки птицы 4.2. Обескровливание.Тушка птицы считается хорошо обескровленной, если количество собранной крови составляет 4-5% от живой массы, что примерно составляет ее содержания у птицы. Остальная кровь остается во внутренних органах и затем удаляется вместе с ними при переработке тушки, но определенная ее часть остается в мышцах. При плохом обескровливании в мышцах остается много крови, что несколько увеличивает убойный выход мяса. У недостаточно обескровленных тушек видны красные пятна, особенно на крыльях и крестце. 4.3. Снятие оперение.С этой целью тушки тушки подвергают тепловой обработке (шпарке) в горячей воде или паровоздушной смеси. Режим тепловой обработки зависит от вида птицы и состояния оперения. Полупотрошение тушек птицы. Полупотрошение производят, не снимая тушку с конвейера за специальным столом. Удаляют кишечник, вырезают клоаку и при наличии в зобе кормовых масс их удаляют через разрез в области шеи. Тушку кладут на стол головой от себя, брюшком вверх и делают продольный разрез брюшной полости от клоаки к килю грудной кости. Затем, придерживая одной рукой тушку, другой извлекают кишечник вместе с клоакой, далее осторожно отделяют конец двенадцатиперстной кишки от желудка, не допуская разрывов кишечника. Тушку обмывают водой, а полость рта и клюв очищают от остатков кормов и крови. 4.4. Потрошение тушки птицы.Потрошение тушки обеспечивает возможность проведения более тщательной ветеринарно-санитарной экспертизы и рационального использования продуктов убоя. При потрошении у тушки отделяют ноги в заплюсневом суставе, делают кольцевой разрез вокруг клоаки, разрезают стенки брюшной полости до киля грудной кости, вынимают кишечник и внутренние органы, оставляя их висящими на тушке с левой стороны для ветеринарного осмотра. После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы отделяют сердце, желчный пузырь печени. Мышечный желудок разрезают вдоль, удаляют содержимое и промывают водой. Послеубойный осмотр тушек и органов птицы. Ветсанэкспертизу проводят в определенной последовательности: осмотр туш органов, начиная с кожного покрова и заканчивая внутренним органами. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицыПредубойный ветеринарно-санитарный контроль позволяет дать правильное заключение о санитарном благополучии птицы, пера и других продуктов убоя, так как некоторые заболевания и патологические состояния птицы нельзя выявить методами лишь одной послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы. Выявление инфекционных и инвазионных заболеваний при ветеринарном обследовании перед убоем птицы дает возможность своевременно провести необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия и предотвратить опасность распространения инфекции с территории предприятия на птицефабрики, птицефермы. При ветеринарном осмотре птицы обращают внимание на ее общее состояние, определяют положение в покое и движении, выявляют вялость, сонливость или возбуждение, определяют состояние перо-пухового и кожного покрова, обнаруживают повреждения кожного покрова (раны, язвы, опухоли, состояние и цвет гребня, сережки, сыпь, пятна, парша на коже), кашель, одышку, чихание, истечение из носа и рта, а также загрязнения фекалиями кожного и перо-пухового покрова вокруг клоаки, определяют состояние слизистых оболочек глаз, ротовой полости. Выборочно измеряют температуру тела. Птицу, подозреваемую в заболевании инфекционными болезными, изолируют и направляют на убой на санитарную бойню или убивают после убоя и переработки здоровой птицы с последующей дезинфекцией цеха и оборудования соответственно заболеванию ветеринарно-санитарной экспертизой и обезвреживанием тушек. Если при ветеринарном осмотре у птицы будут выявлены желудочно-кишечные заболевания, истощение, анемия, опухание суставов, опухание синусов головы, синюшность кожи или перитонит (отвислость живота), то ее направляют на убой отдельно от здоровой птицы и, как правило, убивают также на санитарной бойне. Убой такой птицы проводят с полным потрошением. Птицу, поступившую из неблагополучных по туберкулезу пунктов, независимо от результатов туберкулинизации немедленно убивают и проводят тщательную ветеринарно-санитарную экспертизу тушек и органов. При установлении ветеринарным осмотром у доставленной на убой птицы инфекционных, инвазионных или массовых незаразных заболеваний ветеринарные врачи должны немедленно поставить об этом в известность хозяйства-поставщики и районную государственную ветеринарную службу. Результаты ветеринарного обследования птицы регистрируют в специальных журналах. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов птицы при полном потрошении и полупотрошении. При экспертизе битой птицы осматривают тушки снаружи и внутренние органы. К ветеринарно-санитарной экспертизе тушки птицы готовит рабочий, выполняющий потрошение. В случае полного потрошения через разрез брюшной стенки рабочий вытягивает наружу из подвешенной на конвейер тушки кишечник, желудок, печень, сердце, селезенку, оставляя их висеть при тушке с левой стороны, или это делает машина -- автомат потрошения. При полупотрошении через разрез вокруг клоаки рабочий извлекает кишечник, оставляя его при тушке. Только полное потрошение птицы может обеспечить объективную ветеринарно-санитарную экспертизу тушек и гарантировать выпуск продукции высокого качества, благополучной в эпидемическом и эпизоотическом отношении. Полупотрошение не обеспечивает этих требований, так как внутренние органы, за исключением кишечника и яичников у женских особей, остаются скрытыми для их осмотра ветсанэкспертом. При полупотрошении многие заразные заболевания (антропозоонозы -- болезни, общие для человека, животных и птиц) не диагностируются и тушки птиц, пораженных такими заболеваниями, как колисептицемия, туберкулез, сальмонеллез, орнитоз, туляремия, листериоз, стрептококкоз, стафилоккоз, лейкозы и многими другими, могут поступать в торговую сеть и общественное питание. В случае полупотрошения производят небольшой разрез брюшной стенки, через который наружу вытягивают кишечник и яичники. Остальные внутренние органы: сердце, легкие, печень, селезенка, почки, наиболее часто пораженные при заразных и незаразных заболеваниях, остаются невидимыми для ветеринарно-санитарного эксперта, так как прикрыты тканями грудобрюшной стенки и висящими кишечниками и яичниками. Поражения внутренних органов встречаются при хроническом течении таких болезней, как сальмонеллез, туберкулез, лейкозы, стрептококкоз и др., В виде гнойничковых узелков, саловидных новообразований, туберкул величиной от просяного зерна до горошины, фибринозно-геморрагических наложении, кровоизлияний и т.д., иногда эти органы становятся дряблыми и легко разрываются при соприкосновении с ними. Эти органы содержат огромное количество токсинов и самой разнообразной патогенной, условно патогенной и сапрофитной микрофлоры. С этими патологическими изменениями полупотрошеные тушки могут поступать к потребителю. Не удаленные при полупотрошении внутренние органы у клинически здоровой птицы могут быть источником токсикоинфекции, интоксикаций и отравлений у людей. Легкие, почки; печень и особенно не удаленные железистый и мускульный желудок и пищевод содержат самую разнообразную микрофлору, в том числе сальмонеллы, клостридии, кокки и т.д., которая способна проникать в окружающие ткани -- мышцы, размножаться в них и накапливать токсины, а это может вызвать отравления у людей, употреблявших такое мясо. Всего этого можно избежать, выпуская птицу с полным потрошением. Рабочее место ветеринарного врача располагают на участке потрошения или полупотрошения тушек. Оно должно иметь хорошее освещение и быть оснащено следующим оборудованием: умывальники с горячей и холодной водой (централизованный подвод к раковине), а также резервуаром для дезинфицирующего раствора (0,2%-ный осветленный раствор хлорной извести); столом для размещения инструментов и стерилизатора, а также винтовым стулом со спинкой; емкостями с крышками из нержавеющей стали для тушек и органов, направляемых на техническую утилизацию; специальными вешалками для тушек, оказавшихся подозрительными при осмотре на конвейере и требующими дополнительного исследования, или предназначенной для этой цели емкости. Организация труда ветеринарно-санитарных работников зависит от скорости движения конвейера и благополучия перерабатываемой птицы. При переработке на линии 500-1000 голов в час доброкачественная экспертиза может быть осуществлена при участии в ней одного ветеринарного врача и одного помощника, в обязанности которого входит перевешивание подозрительных тушек на вешала и запись патологоанатомических изменений, обнаруженных врачом. При переработке на линии до 2000 голов в час экспертизу проводят два врача и один помощник, при переработке свыше 3000 голов в час -- три врача и два помощника. В процессе работы ветеринарно-санитарные врачи должны меняться местами (один врач осматривает тушки, другой делает досмотр снятых с конвейера тушек), что позволит избежать переутомления и даст возможность более качественно проводить экспертизу, а также проводят приемку птицы и предубойный ветосмотр, контролируют санитарное состояние цеха, выполнение технологических операций при переработке птицы, хранении и отпуске продукции. Ветеринарно-санитарную экспертизу осуществляют в следующем порядке: вначале осматривают кожный покров тушки, исследуют видимые слизистые оболочки, устанавливают степень обескровливания, затем осматривают голову, шею, внутренние органы, грудобрюшную полость. При наружном осмотре тушки определяют правильность убоя, степень обескровливания, тщательность обработки, наличие патологических изменений на коже и в суставах (новообразования, опухоли, наличие травм, эрозий, парши и т.д.). Кожа тушек здоровой птицы при удовлетворительном обескровливании белого или желтоватого цвета с розовым оттенком, без синих пятен. Красный цвет кожи и наполненные кровеносные сосуды, иногда видимые через кожу, особенно под крыльями, на груди и в пахе, указывают на плохое обескровливание. При этом на места разреза обычно вытекает кровь или кровянистая жидкость. При осмотре головы и шеи обращают внимание на состояние гребня, сережек, мочек уха, синусов, клюва, ротовой полости и глаз. На коже головы и шее отмечают наличие поражений, определяют цвет гребня и сережек. При осмотре клюва обращают внимание на цвет, глянцевитость, сухость, упругость. В ротовой полости определяют состояние слизистой оболочки рта, языка, области зева и глотки (цвет, запах, слизь, узелки, пленки, казеозные пробки). При осмотре глаз определяют состояние роговицы: прозрачность, выпуклость, впалость, размеры глазного яблока, наличие слизи, опухание надглазничной впадины. Вскрывают и осматривают пищевод и зоб, а при подозрении на инфекционные заболевания также трахею. При наружном осмотре головы и шеи определяют наличие признаков, характерных для оспы, дифтерита, чумы, холеры, паратифа, ларинготрахеита, конъюнктивита, парши и других инфекционных заболеваний. Осмотр внутренних органов начинают с кишечника и брыжейки. Затем в процессе полного потрошения исследуют печень, яичники, семенники, желудок, селезенку, сердце, почки и легкие. При полупотрошении после осмотра кишечника разрезают брюшную стенку на левой стороне и, придерживая тушку левой рукой и слегка приподняв мышечный желудок правой рукой, через разрез исследуют яичники, семенники, селезенку и желудок. Затем, опустив желудок и слегка отведя его в сторону, осматривают печень, а через разрыв в воздухоносных мешках -- легкие и сердце. Для выявления патологоанатомических изменений тушки вместе с органами снимают с линии переработки и передают с целью дополнительного ветеринарного осмотра на специальный стол, расположенный у конвейера. В случае необходимости проводят бактериологическое исследование. При осмотре внутренних органов на брыжейке и в кишечнике определяют наличие кровоизлияний, воспалительных явлений, фибрина, паразитов, гельминтов, узелков, изъязвлений и других патологоанатомических изменений, свойственных таким инфекционным заболеваниям, как чума, холера, паратифы, туберкулез, микоплазмоз, лейкоз и т.д. При осмотре сердца обращают внимание на состояние сердечной сорочки, ее цвет, наличие кровоизлияний, жидкости, количество ее, прозрачность. При осмотре мышц сердца -- на наличие кровоизлияния, узелков и консистенцию (плотная, дряблая). При осмотре печени и селезенки определяют их величину, консистенцию, цвет, наличие узелков, очагов некроза, кровоизлияний, характера разреза. В мускульном и железистом желудке определяют наличие кровоизлияний, особенно на их границе, наличие слизи, изъязвлений, характер содержимого. При осмотре грудобрюшной полости исследуют состояние серозных оболочек, легких, почек, яичников и семенников. Определяют цвет, наличие кровоизлияний, экссудатов, отложений фибрина; определяют состояние легких и почек (цвет, величину, консистенцию, наличие узелков и других изменений). О санитарном благополучии и пригодности тушек в пищу судят по результатам послеубойного осмотра. В отдельных случаях, когда патологоанатомическое исследование не дает возможности поставить диагноз, проводят бактериологическое исследование или тушки вместе с органами направляют в центральные или районные бактериологические лаборатории для подтверждения диагноза. Только после получения результатов исследования продукции дается санитарная оценка и в зависимости от диагноза тушки выпускают без ограничения или обезвреживают. Вместе со здоровой птицей не допускается убой птицы, больной незаразными болезнями (желудочно-кишечные, желточный перитонит, авитаминозы, анемия, опухание суставов и синусов головы, синюшность кожи, отвислость живота, перитониты и т.д.). Выпуск с птицекомбинатов битой птицы в непотрошеном виде запрещается. При полном потрошении отделяются голова, шея, ноги; из тушки должны быть удалены зоб и все внутренние органы. Легкие и почки, не имеющие патологических изменений, могут быть оставлены в тушке. Желудок должен быть очищен от содержимого. В полупотрошеном виде допускается выпуск тушек, полученных только от убоя здоровой птицы. При установлении заразной или незаразной болезни вся птица, независимо от возраста и количества ее, подлежит полному потрошению согласно ветеринарному законодательству. При выпуске тушек в полупотрошеном виде из нее должны быть удалены кишечник и яйцевод (у женских особей). Зоб удаляют в том случае, если он наполнен кормовой массой. В случае установления каких-либо патологических изменений при убое и обработке птицы на конвейере тушки вместе с органами снимают с конвейера и передают на специальный стол и вешала для заключительной экспертизы и санитарной оценки, где проводят более тщательный осмотр тушки и всех внутренних органов, а при необходимости берут пробы и для бактериологического исследования. После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы комплект пищевых потрохов (печень, сердце и мышечный желудок, очищенный от содержимого) в упакованном виде может быть вложен в полость потрошеной птицы или их выпускают для реализации отдельно (потроха). Кишечник во всех случаях направляют на техническую утилизацию. Битая птица всех категорий, выпускаемая с предприятия, должна отвечать следующим ветеринарно-санитарным требованиям: тушка должна быть очищена от пера; целостность кожи помимо разреза, сделанного при потрошении, не должна быть нарушена (допускаются 1-2 разрыва кожи до 1 см каждый для I категории и не свыше 3 разрывов до 2 см каждый для II категории); ноги, клюв, гузка и другие части тушки должны быть очищены от остатков крови и загрязнений. Для упаковки тушек птицы и органов запрещается использовать цветную, газетную и бывшую в употреблении бумагу. Выпуск с предприятий битой птицы в парном виде запрещается. ЗаключениеКачества мяса птицы в значительной степени зависит от условий выращивания ее и методов убоя. Правильная организация убойных пунктов для птицы, высокая гигиена предприятия по переработке птицы позволяют получать доброкачественную продукцию и более полно использовать все продукты убоя. Список литературыАнтонов Н.А. и др. Экспертиза мяса убойных животных, птицы, рыбы. Учебное пособие С.-Петербургского торгово-экономического института, Спб, 2012, - 122с. Бороков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарн-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: Учебник / Под ред. проф. М.Ф. Борокова. 2-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2018. - 448 с.: ил. - Учебник для вузов. Специальная литература. Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология переработки птицы. Авторы: Житенко П.В., Серегин И.Г., Никитченко В.Е. Учебное пособие. - М.: ООО «АКВАРИУМ ЛТД», 2010. - 352 с. Гирш Т.А. Бактериальная обсемененность и дезинфекция объектов убойных цехов птицефабрик. Сборник научных тр. / Всесор. НИИ вет. санитарии, гигиены и экологии, 2019, Т.95, ч. 1, с. 85-87. Житенко П.В., БОРОВКОВ М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства: Справочник. - М.:Колос, 2013. 200-335с. Ковбасенко В.М., Котеневич В.А. Санитарная производства и качество тушек птицы / Ветеринария, 2014, № 3, -70-71с. Малакшинов М.А. К разработке методов определения доброкачественности мяса птиц. Труды Бурятского с/х института, вып. 19, 2017,- 172-179с. Малакшинов М.А. К разработке методов определения доброкачественности мяса птиц. Труды Бурятского с/х института, вып. 19,2015- 172-179с. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе с основами технологии продуктов животноводства/ Макаров В.А., Бороков М.Ф., Ермолаев А.П. и др.; Под ред. Макарова В.А. - М.: ВО «Агропромиздат», 2010. (Учебники и учеб. Пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 271 с. Технология потрошения и ветеринарно-санитарная экспертиза птицы. /Материалы к семинару инженеров-технологов и ветеринарных врачей/, под ред. Гаевого Е.В. Москва, 2017. с. 165-168. |