сеялка Ананьин диплом.docx. Организация и технология подготовки к работе зерновой сеялки с разработкой технологии деталей сеялки

Скачать 1.34 Mb. Скачать 1.34 Mb.

|

|

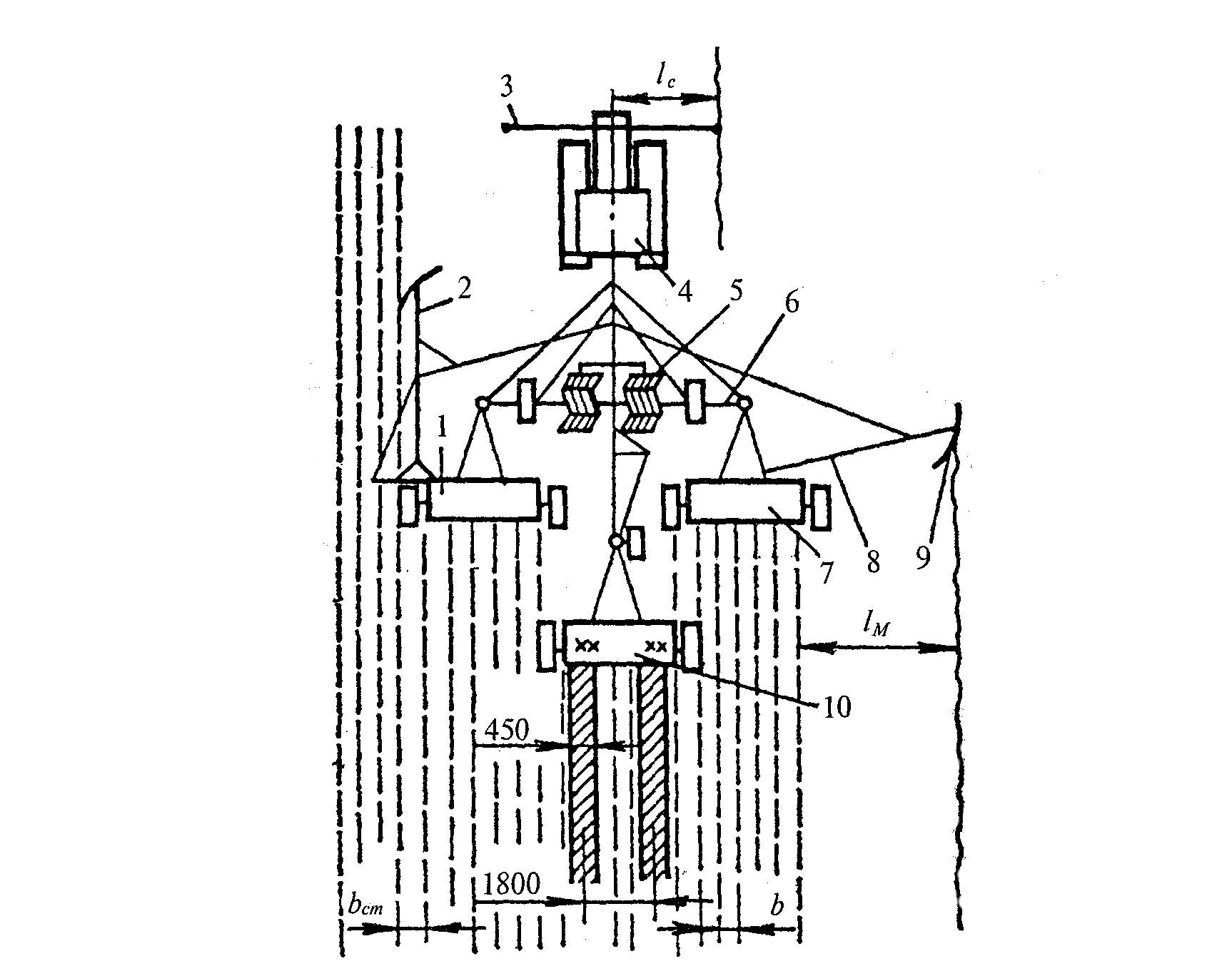

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум» Выпускная квалификационная (дипломная) работана тему: «Организация и технология подготовки к работе зерновой сеялки с разработкой технологии деталей сеялки» Руководитель работы Выполнил студент ΙV курса Елаев Д.В. группы №__ по специальности _____________________Елаев Д.В. 35.02.07 Механизация . сельского хозяйства подпись расшифровка подписи «__»20г. ____________ Ананьин Дмитрий Михайлович Консультант подпись расшифровка подписи «»20г. Работа допущена к защите Работа защищена «»20г. «» 20г. Оценка Бохан 2022 СОДЕРЖАНИЕ Введение 4 Глава1. Технология подготовки к работе зерновой сеялки 5 Глава 2.Разработка технологии деталей сеялки 10 2.1.Общие сведения 10 2.2. Модернизация катушечно-высевающего аппарата 12 2.3.Преимущества модернизированных сеялок 24 Глава 3. Организация технологии применения деталей сеялки 29 3.1. Общие сведения 29 3.2.Катушечный зерновой высевающий аппарат 32 3.3.Механизм привода высевающих аппаратов 39 3.4.Сошник двухдисковый однострочный 43 3.5.Заделывающие устройства 50 3.6. Применение катков 53 Заключение 56 Список литературы 57 Введение В обеспечении необходимых темпов развития АПК большая роль принадлежит комплексной механизации. Только на ее основе можно перевести сельскохозяйственное производство на индустриальные методы и повысить эффективность использования техники. В связи с этим возрастает значение вопросов обслуживания, ремонта и эксплуатации техники. Для успешного выполнения этих требований необходимо, чтобы студенты были профессионально зрелыми, теоретически грамотными, способными применять свои знания в практической деятельности. Выпускники сельскохозяйственных вузов должны в полной мере владеть сельскохозяйственной техникой, знать ее возможности, устройство, процесс работы, особенности настройки, регулировки и эксплуатации в производственных условиях. Это обеспечит возможность повышения урожайности возделываемых в зоне сельскохозяйственных культур, снижения себестоимости работ, облегчения труда и повышения его производительности. Качество подготовки специалистов, способных работать в современных условиях, основывается на новых образовательных стандартах, которые требуют дальнейшего совершенствования форм и методов обучения. Одно из направлений активизации самостоятельной работы студентов - это обновление и совершенствование форм и методов обучения и применяемых в учебном процессе методических материалов. Настоящее методические указания направлены на полнообъемное и качественное изучение дисциплины. Цель работы - изучение устройства, технологического процесса и подготовки к работе зерновых рядовых сеялок. Глава1. Технология подготовки к работе зерновой сеялки При подготовке зерновых сеялок к работе проверяют комплектность и техническое состояние сеялки и всех ее агрегатов, работу датчиков контроля, протирают мягкой тканью поверхность ламп и фотоприемников, подключают пульт управления. (3,с.45) Семяпроводы с датчиками высева семян устанавливают под 11-м и 15-м высевающими аппаратами. Датчики уровня семян и удобрений устанавливают с внешней стороны зернотукового ящика. Размещают сошники на заданные междурядья. Устанавливают их на заданную глубину, регулируют высевающие аппараты на норму высева семян и удобрений, устанавливают вылет маркеров и следоуказателей. Технологическая настройка сеялок должна проводиться на специальной площадке. Размещение сошников проводят с помощью разметочной доски, рейки с прорезиненным пасом и нанесенными разметочными линиями. Расстояние между разметочными линиями соответствует заданной ширине междурядий. Сошники опускают на разметочную доску, ослабляют крепления поводков на сошниковом брусе и совмещают с линиями на разметке. Размещение сошников начинается с середины сеялки. Установка высевающих аппаратов на равномерность высева семян. Следует проверить положение катушек всех высевающих аппаратов. При крайнем положении рычага регулятора высева катушки должны находиться в корпусах аппаратов. Если катушка выступает больше 1мм, то выступ нужно удалить смещением корпуса высевающих аппаратов по днищу семенного ящика. Проверяют зазор между клапаном и нижним ребром муфты в каждом высевающем аппарате. При высеве колосовых зерновых культур он должен составлять 1-2 мм, а для крупносемянных бобовых – 8-10 мм. При проверке равномерности высева семян путем пробного высева семена от каждого высевающего аппарата собирают в мешочки и взвешивают. Неравномерность в высеве не должна превышать 5-6%. Установка высевающих аппаратов сеялки на норму высева проводится сначала ориентировочно; пользуясь таблицами, подбирают необходимое передаточное отношение редуктора и длины рабочей части высевающей катушки. Передаточное число устанавливается путем перемещения шестерен или звездочек в редукторе, а длина рабочей части катушки – рычагом регулятора нормы высева семян. Лучше при меньшей частоте вращения катушки увеличить длину рабочей части катушки. Это обеспечивает более равномерный высев и меньшую травмированность семян. После этого проводят на месте пробный высев. Для этого под сеялку становится домкрат и колесо прокручивают равномерно n- раз. Высеянные семена собирают и взвешивают. Если сеялка оборудована приспособлением для установки высевающих аппаратов на заданную норму высева, то при прокручивании колеса собирают и взвешивают семена с трех правых высевающих аппаратов сеялки, а потом пересчитывают на всю сеялку по формуле (1). где: Мр- расчетная масса высеянных семян, кг α- рабочая ширина захвата сеялки, м Д- диаметр колеса, м (у СЗА-3,6А – 1.18 м) n- количество оборотов опорного колеса Q- заданная норма высева, кг/га ε- коэффициент проскальзывания колеса(ε = 0,05-0,10) Если фактическая масса высеянных семян отличается от расчетной на 3% и более, то изменяют длину рабочей части катушки и определение начинают заново. Установку нормы высева иногда объединяют с проверкой равномерности высева. Для этого семена собирают за n- количество оборотовот каждого высевающего аппарата, взвешивают раздельно и вычисляют неравномерность высева, которая не должна превышать 5-6%. Установленную норму высева проверяют в поле. Для этого готовят 2-3 навески по 20-60 кг семян. Предварительно заполняют отверстия в семенном ящике вровень с днищем ящика, засыпают первую навеску, проезжают агрегатом до появления меток в ящике замеряют пройденный сеялкой путь. Он должен соответствовать расчетному Lp. Расчеты проводят по формуле: где: М1 – первая навеска, кг; В – ширина захвата сеялки, м; Q – заданная норма высева, кг/га. При отклонении пройденного пути от расчетного на 3% используют вторую навеску, а при необходимости и третью, подкорректировав после второй навески длину рабочей части катушки. Расчет вылета маркера и следоуказателя Маркеры и следоуказатели необходимы на сеялке для обеспечения устойчивых междурядий между проходами сеялки и прямолинейности рядков. Маркер представляет собой сферический диск и выдвижную штангу. Во время движения посевного агрегата диск маркера создает неглубокую борозду на незасеянном поле. При следующем проходе агрегата правое переднее колесо (гусеница) трактора или грузила (лента) следоуказателя 3(рис.14) направляются трактористом по следу маркера. Вылет маркера (расстояние от его диска до середины крайнего сошника) рассчитывается по формуле: - для правого маркера - для левого маркера где: Вр - рабочая ширина захвата сеялки (посевного агрегата), м; вс - ширина стыкового междурядья, м; с – расстояние между серединами передних колес трактора или внутренними (внешними) краями гусениц, м. Следоуказатель представляет собой трубчатую телескопическую штангу на концах которой закреплены грузила (цепи, лента с погрузчика и т.д.).Его устанавливают горизонтально в передней части трактора. Длину следоуказателя Lс(в м) расчитывают по формуле где Е- расстояние между серединами крайних колес сеялки (посевного агрегата), м; Вр – рабочая ширина захвата сеялки (посевного агрегата), м; Вылет следоуказателя (Вс) определяют по формуле: где: Вр- рабочая ширина захвата сеялки (посевного агрегата), м; вс – ширина стыкового междурядья, м; Lм – длина маркера, м. Установка глубины хода сошников сеялки Перед выездом в поле проверяют транспортный просвет сошников (190-200 мм) и при необходимости регулируют винтовыми тягами механизма подъема сошников. Проверяют давление в колесах сеялки, которое должно быть везде одинаковым. Глубину хода сошников на заданные параметры регулируют винтовым механизмом регулятора глубины, и на первых проходах посевного агрегата в поле ее проверяют. Схема движения посевного агрегата Перед началом сева провешивают линию первого прохода и отбивают поворотные полосы шириной, равной четырем рабочим захватам агрегата. Эти полосы засеваются в первую очередь и на них разворачивается агрегат (рис.1).  Рис. 1. Схема движения посевного агрегата 1, 7 и 10- зерновые сеялки; 2 и 8- маркеры; 3- следоуказатель; 4- трактор; 5- зубовые бороны; 6- сцепка; 9- диск маркера Глава 2. Разработка технологии деталей сеялки 2.1.Общие сведения Как показывает многолетняя практика, особенно последних 10 лет, зерновые сеялки типа СЗП-3,6 и СЗ-3,6, находящиеся в хозяйствах, хотя давно отработали свой срок, но в большинстве случаев остаются ремонтопригодными, что позволяет провести операции по их восстановлению и модернизации и сохранить потенциал посевных комплексов для качественного и своевременного посева сельскохозяйственных культур. Сеялка СЗП-3,6А-02Б (рисунок 2) предназначена для бороздково - ленточного (полосно-грядового) посева семян зерновых культур с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и при- катыванием зоны высеянных семян. Является модификацией сеялки СЗП-3,6А для внедрения биологической системы земледелия по производству зерна. Сеялка включает следующие основные сменные сборочные единицы: сошники, поводки верхние и нижние, выравниватели-уплотнители, катки в сборе, гидроцилиндры, рукава высокого давления. (7,с.45) Сошники (рисунок 3) служат для рыхления верхнего слоя почвы, высева семян на дно борозды, образованной стрельчатой лапой, и сдвига верхнего слоя почвы из зоны засеваемой полосы в межполосное пространство. Профиль почвы (рисунок 4), состоящий из гряд и полос с ровной поверхностью над семенами, сформированной отвалами сошников, способствует накоплению влаги, развитию мощной корневой системы злаков и дружному развитию всходов.  Рисунок 2 - Технологическая схема работы сеялки СЗП-3,6А-02Б: 1 - лапа со стойкой; 2 - отвал; 3 - выравниватель-уплотнитель; 4 - прикатывающий каток; 5 - семяпровод; 6 - туковый высевающий аппарат; 7 - туковое отделение ящика; 8 - зерновое отделение ящика; 9 - зерновой высевающий аппарат  Рисунок 3 - Сошник сеялки СЗП-3,6А-02Б  Рисунок 4 - Теоретический профиль почвы после посева сеялкой СЗП- 3,6А-02Б Сеялка-культиватор на базе СЗП-3,6 содержит раму 1 (рисунок 5), бункер 4 для семян и туков с высевающими аппаратами и их приводами от опорных колес 5 (по принципу сеялок СЗП-3.6), посевные секции параллело- граммного типа 2, позволяющие устанавливать на каждой секции по три рабочих органа 3 (сошника).  Рисунок 5 - Схема модернизированной сеялки СЗП-3,6: 1 - рама, 2 - тяга, 3 - сошники, 4 - бункер, 5 - опорное колесо, 6 - башмак стрельчатой лапы, 7 - семятукопровод, 8 - долотообразная лапа, 9 - фиксирующее колесо Посевные секции с рабочими органами имеют опорное колесо 9, за счет которого обеспечивается высокая стабильность заданной глубины заделки семян зерновых, то есть стабильность хода по глубине рабочих органов (±0,6 см). Рабочий орган для прямого посева зерновых культур состоит из долотообразной лапы 8 и крепящегося сзади к ней семятуковода 7, опирающегося на башмак стрельчатой лапы 6. При работе сеялки-культиватора рабочие органы (сошники) подрезают и рыхлят пласт со стерней и равномерно по глубине и ширине ленты распределяют семена зерновых и удобрения, поступающие к ним. Цепной шлейф выравнивает гребнистость поля и одновременно уплотняет слой почвы, размещенной под семенами, что способствует улучшению их всхожести 2.2. Модернизация катушечно- высевающего аппарата Для расширения функциональных возможностей серийных сеялок СЗ- 3,6 - использования их на посеве мелкосеменных культур (рапс, люцерна, клевер и др.) - предложено, разработано, организовано производство и проведены испытания в полевых условиях нового технического решения, позволяющего катушечные высевающие аппараты модернизировать в универсальные для посева как зерновых, зернобобовых, так и мелкосеменных культур при норме высева 5-350 кг/га (рисунок 6). Для этого часть основной серийной катушки высевающего аппарата торцуется и на это место устанавливается специально изготовленная мелкоячеистая катушка. При высеве зерновых и зернобобовых культур норма расхода регулируется длиной рабочей части основной катушки и частотой вращения. При посеве мелкосеменных культур основная катушка выводится через розетку из рабочей зоны, и рабочей остается только мелкоячеистая катушка. Норма расхода семян регулируется при этом только частотой вращения катушки.  Рисунок 6 - Универсальный высевающий аппарат Однодисково-анкерные сошники полосного посева Однодисково-анкерный сошник (рисунок 26) состоит из корпуса (1), узла крепления его к поводку (2), плоского диска (3) со ступицей, осью и подшипниковым узлом, семятукопровода (4), монтажного кронштейна (5), державки оси диска (6), анкера - ложеобразователя (7), предохранителя (8). Плоский диск (3) со ступицей и подшипниковым узлом изготовлен из отработавших до предельного размера (320 мм) дисков и проточен до диаметра 305 мм. Изменена конструкция подшипникового узла, изношенные посадочные места расточены под два подшипника №180204. Система защиты от пыли сохранена и усовершенствована. Диск устанавливается под углом 6° к направлению движения и вертикально к поверхности почвы.   Рисунок 7 - Схема однодисково-анкерного сошника полосного посева: а) передний, б) задний, 1 - корпус сошника, 2 - узел крепления к поводку, 3 - диск сошника со ступицей и осью в сборе, 4 - труба семятукопровода, 5 - монтажный кронштейн, 6 - державка оси, 7 - чистик-анкер-ложеобразователь, 8 - предохранитель Диск от повреждения защищен предохранителем (8), способствующим перекатыванию сошника через препятствия (камни, глыбы). При установке на сеялку однодисково-анкерные сошники унифицированным узлом крепления (2) крепятся взамен двухдисковых сошников к поводку сошникового бруса. Резиновые семятукопроводы надеваются на развальцованные концы семятукотруб (4). Плоский диск прорезает почву, пожнивные остатки, корни и, отодвигая почву в сторону, готовит узкую борозду для начала движения боковины анке- ра-ложеобразователя (7), передняя часть которой играет роль чистика диска. Боковина анкера, согнутая в передней части под углом менее естественного угла трения почвы о рабочую поверхность, расширяет борозду, нижним торцом уплотняет почву и готовит плотное ложе для семян предусмотренной конструкцией ширины. Семена по семятукопроводу подаются в семятукотрубу (4), оттуда поступают в пространство между боковиной анкера-ложеобразователя 7 и диском 3 и распределяются на семяложе по всей ширине подготовленной полосы. Общий вид однодисково-анкерных сошников, установленных на сеялку, приведен на рисунке 8.  Рисунок 8 - У становка однодисковых сошников Сошник с опорно-прнкатывающнм катком К сошнику для полосного посева предлагается применение опорноприкатывающего катка (рисунок 9), способствующего более точному поддержанию глубины высева семян и улучшению их заделки.  Рисунок 9 - Модернизированный сошник с опорно-прикатывающим катком К дисковому сошнику предлагается подобное усовершенствование (рисунок 10). Применение катка улучшает контакт семян с почвой, что обеспечивает приток влаги к ним.  Рисунок 10 - Двухдисковый сошник с прикатывающим катком Такую же функцию могут выполнять катки, расположенные в два ряда по обе стороны сошника (рисунок 11). Они обеспечивают хороший контакт семян с почвой за счет уплотнения ее не только сверху, но и с боков.  Рисунок 11 - Применение двухрядных катков Модернизация и восстановление зерновых сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6 Суть модернизации и восстановления сеялок заключается в следующем: 1. Взамен двухдисковых сошников рядового высева семян устанавливаются однодисково-анкерные сошники полосного посева. 2. Серийные нажимные штанги и пружины заменяются на усиленные, при этом штанги имеют регулируемую длину. 3. Цепные загортачи заменяются на секционные загортачи - шлейфы. 4. Восстанавливаются кинематические связи элементов конструкции подъема и заглубления сошников, а также допускаемого отклонения сошников в горизонтальной плоскости. Усиленные пружина и нажимная штанга регулируемой длины Одним из основных агротехнических требований к технологической операции посева является выполнение заданной глубины заделки семян, которая определяется глубиной хода сошников. Сошники имеют как групповую регулировку, осуществляемую с помощью единого регулятора заглубления, так и индивидуальную - изменением сжатия (натяжения) пружин на нажимных штангах. Серийная пружина, имеющая 42 витка с шагом 10 мм, обеспечивает максимальное давление на сошник до 27 кг. При дальнейшем сжатии, которое обычно необходимо для регулировки сошников на заданную глубину заделки семян на почвах повышенной твердости, на сеялках с деформированными рамами, а также для индивидуальной регулировки сошников, идущих по следу ходовых колес или гусениц на 30-50 мм глубже остальных, витки пружин смыкаются и образуют «трубу» и жесткую кинематическую связь соединений. Дальнейшее поджатие пружины приводит к изгибу нажимной штанги или поломке одного из звеньев. В целях исправления положения ремонтный комплект для выполнения модернизации сеялки укомплектован усиленной пружиной и усиленной нажимной штангой регулируемой длины. Усиленная пружина изготавливается из проволоки диаметром 6 мм, количество витков составляет 30 с шагом 15 мм, ее длина в свободном состоянии равна 400 мм. При рабочей длине 300-340 мм пружина позволяет регулировать давление на сошники от 15 до 50 кг и более (в зарубежных сеялках давление на сошник доходит до 110 кг). Усиленная нажимная штанга изготавливается из профиля 6х24, Ст. 35Х, применяемого для изготовления спинок ножей кукурузоуборочных комбайнов (серийные штанги сделаны из профиля 5х24, ст.10). На штанге (см. рисунок 12) размеры группы отверстий «А» и длина сохранены. Группа отверстий «В» - 4 регулировочных отверстия - позволяют изменять сжатие пружины по длине в пределах 280-340 мм. Вместо шляпки на серийной штанге просверлены 2 отверстия группы «С» на усиленной штанге, позволяющие изменять длину ее регулируемой части. Сняв верхний шплинт и используя прилагаемые к комплекту шайбы, можно регулировать положение сошника по отношению к земле (то есть по высоте) и добиться одинаковой глубины заделки семян также и у сеялок с частично деформированной рамой. Переставляя шплинт на верхнее отверстие «С», сошник опускают ниже, по сравнению с другими, на 35 мм. За счет этого осуществляется индивидуальная регулировка сошников, идущих по следу ходовых колес и гусениц. Таким образом, дополнительным усилием пружины обеспечивается гарантированная заделка семян по колее ходовой системы. Секционные загортачи-шлейфы Одним из агротехнических требований к сошниковой группе посевной машины является выполнение качественной заделки поступивших на семяло- же из высевающего аппарата семян сельскохозяйственных культур влажной почвой с последующим разравниванием поверхности. Обычно для выполнения указанной операции используются цепные загортачи. Но они не в полной мере справляются с этим, особенно на стыковых междурядьях посевных агрегатов. В модернизируемой сеялке для заделки семян использованы загортачи- шлейфы (рисунок 13 и 14). Один из них (см. рисунок 13) имеет секционную конструкцию. Каждая секция прицепляется к двум соседним сошникам заднего ряда. Конструктивная ширина захвата выбрана такой, что при междурядьях 15 см одна секция обеспечивает качественную заделку семян и выравнивание поверхности засеянной площади за четырьмя сошниками. Загортач-шлейф состоит из двух уголков, расставленных на расстоянии 40 см и соединенных между собой и сошниками гибкой тросовой тягой. Первый из них, ближний к сошникам, с направителями в нижней части выполняет функцию загортача, а следующий за ним является шлейфом для разравнивания поверхности засеянной площади. Длина угольников загортача 55 см, шлейфа - 65. К поверхности загортача снизу под углом 150 к направлению движения (под углом менее естественного угла трения металла о почву), приварены полоски-направители, обеспечивающие сдвиг почвы на семяложе, образованное диском и анкером-ложеобразователем, и засыпку семян влажной почвой. Полоски-направители расставлены на уголке загортача строго вслед каждого переднего и заднего сошников. Уголки-шлейфы одной секции относительно другой установлены в шахматном порядке и с перекрытием, что содействует более качественному выравниванию засеянной площади. Загортачи индивидуальные (см.рисунок 14) устанавливаются непосредственно на кронштейн каждого сошника. Применяются для заделки семян и удобрений взамен загортача-шлейфа.  Рисунок 13 - Загортач-шлейф секционный  Рисунок 14 - Загортач индивидуальный Восстановление кинематических связей Сошники вместе с поводками должны свободно перемещаться в вертикальной плоскости и до начала действия пружины иметь свободный ход не более 5 мм, а в горизонтальной плоскости не должны отклоняться более ±2 см. Для получения таких допусков необходимо восстановить кинематическую связь подъема и заглубления сошников. Соединения, требующие восстановления (см. рисунок 15): 1. Кронштейн 7 первого вала подъема и заглубления сошников 1 и штырь 3. 2. Соединение: штырь 3 и винт 4 - овальный износ отверстия винта. 3. Соединение: кулиса 5 и штырь 6 - овальный износ отверстия кронштейна вала механизма навески сошника.  Рисунок 15- Соединения. 1 - первый вал подъема и заглубления сошников; 2 - вал механизма навески сошников; 3 - штырь; 4 - винт; 5 - кулиса; 6 - штырь; 7 - кронштейн первого вала; 8 - кронштейн второго вала; 9 - регулировочный винт 4. Соединение: валик 17 и поводок 11 - увеличение отверстия поводка. Соединения I, II, и III восстанавливаются изготовлением новых штырей длиной 90 мм, диаметром 16 мм и приваркой к кронштейну шайб толщиной 5 мм, внутренним диаметром 16 мм, наружным 30 мм. Изношенные отверстия винта и кулисы рассверливают и запрессовывают ремонтную втулку. 5. Соединение: валик 17 и поводок 11. Износ отверстия поводка 11 приводит к увеличению пределов отклонения (амплитуды качения) сошника, в результате не выдерживается заданное расстояние между рядками. В хозяйствах найдено рациональное решение - между рамой и шарниром поводка закладывают две полоски 18 транспортерной ленты толщиной 4 мм и размером 40x50 мм, что позволяет создать усилие постоянного поджатия конца поводка 11 и валика 17 (см. рисунок 16). Сборку и регулировка модернизированной сеялки 1. Сеялку установить на регулировочную площадку с ровной поверхностью так, чтобы рама была в горизонтальном положении. Под колеса подложить бруски толщиной 50 мм. 2. Двухдисковые сошники снять, штанги с пружиной снять и разобрать. 3. Поводки восстановить, чтобы они обеспечивали возможность качения сошника в пределах допустимого. 4. Гидроцилиндр установить на место, шток вытянуть полностью (транспортное положение), регулировочный винт 9 (см. рисунок 34) ввернуть на максимальное заглубление сошника. 5. Регулируемые штанги вместе со шплинтом 8х50 установить во вкладыши. Пружины, шайбы нанизать на штангу и вставить шплинт 8х50 в отверстие «А». 6. Сошники соединить с поводками. Обратить внимание на установку передних сошников - труба семяпровода наклонена назад. 7. Подключить гидроцилиндр к гидросистеме трактора и установить его в рабочее положение (шток втянут до конца). 8. Отрегулировать длину штанг. Длина пружины ограничена вкладышем и шплинтом в отверстии «С» и составляет 380 мм, и она под небольшим усилием устраняет зазоры в соединениях. Измеряя зазор между шплинтом и вкладышем и учитывая толщину шайбы (2 мм), определяют необходимое количество шайб. Минимальное количество - 1 шайба (в основном на крайних сошниках). Добиваются такого положения вилок изменением длины винта 4 кулисы 5 (см. рисунок 34) в обеих половинах сеялки. 9. Длину штанг для сошников, идущих по следу колес (гусениц), отрегулировать на поле. В зависимости от глубины колеи переставить шплинт в верхнее отверстие, что позволяет опустить сошник ниже остальных на 35 мм. Нижний конец пружины зафиксировать на одно отверстие выше, что позволяет увеличить давление пружины. При необходимости изменение величины опускания меняют количеством шайб. 10. Проведенная регулировка дает возможность заглубить сошники до 7 см. Равномерности хода сошника на почвах разного механического состава и плотности добиваются изменением нажатия пружины на сошник - изменением длины пружины. Применение усиленной пружины позволяет увеличить давление на сошник до 40-50 кг и удерживать глубину заделки семян на площадях с поверхностной обработкой почвы после боронования без культивации. 11. Изменение глубины заделки семян производить изменением положения винта 9 регулятора заглубления. При работе сеялки глубина заделки семян проверяется и регулируется дополнительно. Замена чистика на ремонтный шириной 105, 100 мм (стандартный 110 мм) производится в хозяйстве, трудоемкость небольшая. Износ дисков, по предварительным данным, можно допустить до 270 мм, что позволяет использовать диски с двумя ремонтными размерами чистиков - ложеобразователей. Особенности работы с сеялкой: 1. Сев ведется под принудительным давлении гидроцилиндра с положением рукоятки гидрораспределителя в нейтральном положении (утечка масла не допускается). 2. Поворот сеялочного агрегата и движение задним ходом с опущенными сошниками не допускается. 3. Подъем и опускание сошников необходимо производить при движении сеялки вперед. 4. Необходимо периодически контролировать зазор между диском и чистиком сошника. 5. При разрыве сроков боронования и сева для уничтожения появившихся сорняков рекомендуется повторное боронование. Сравнительные технические характеристики сеялки СЗ-3,6, СЗП-3,6 серийной с двухдисковыми сошниками и модернизированной с однодисковоанкерными сошниками приведены в таблице 1. Таблица 1 - Технические характеристики СЗ-3,6

2.3.Преимущества модернизированных сеялок Исследованиями в ВИМе установлено, что, в сравнении с двухдисковыми, однодисковые сошники с плоскими дисками также выполняют рядовой посев, но имеют лучшие качественные показатели: равномерность распределения семян по глубине, отсутствие выноса семян на поверхность, более ровный профиль поверхности поля и лучшие условия прорастания. В результате на 4-5% увеличивалась полевая всхожесть семян. Однодисковые сошники имеют более высокую проходимость, особенно на недостаточно качественно подготовленных и более влажных почвах, а также при наличии на поверхности растительных остатков. Однако однодисковый сошник, как и двухдисковый, не обеспечивает рациональную площадь питания, плотное ложе для семян и одинаковую глубину их заделки, что отрицательно влияет на равномерность, силу всходов и их дальнейшее развитие. Учитывая высокую эффективность полосного посева, принимая во внимание широкое распространение в стране сеялок с дисковыми сошниками и достоинства при этом однодисковых сошников, был разработан новый тип рабочих органов к сеялкам типа СЗ-3,6 и СЗП-3,6 - однодисково-анкерные сошники полосного посева. Опытные образцы новых сошников успешно прошли приемочные государственные испытания и были рекомендованы для постановки на производство. В протоколах испытаний отмечено, что сеялки с новыми однодисковоанкерными сошниками обеспечивают: а) надежное и качественное выполнение технологического процесса полосного сева зерновых культур; б) снижение энергозатрат, в т.ч. потребного тягового усилия и расхода топлива; в) повышение производительности; г) высокую технологическую надежность. Стабильность производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве в значительной мере зависит от технической обеспеченности хозяйств высокопроизводительными и эффективными машинами для своевременного и качественного выполнения полевых работ. Из-за переживаемого с начала 1990г. сельскохозяйственным сектором экономики кризиса резко снизились объемы производства сельскохозяйственной продукции, до 33 млн га уменьшилась площадь пашни. Это во многом связано с резким ухудшением технической оснащенности сельских товаропроизводителей, что привело к несоблюдению сроков выполнения полевых работ и, соответственно, недобору урожая. Из-за уменьшения парка посевной техники, морального и физического износа резко увеличилась нагрузка на сеялку. В 1985г. парк сеялок составлял 800 тыс., а на полевых работах в 2007г. участвовало не более 180 тыс. Нагрузка на сеялку при нормативе менее 150 га возрастает до 250-300га. Ежегодное пополнение сеялочного парка в стране не превышает 5-6 тыс. единиц. Если в России в 1990г. было произведено 51140 сеялок, то в 2005г. - 6560, в 2006г. - 5240 и в 2007г. - 6370. За последние 10 лет вся промышленность страны дала сельскому хозяйству менее 40 тыс. сеялок при ежегодном списании около 50 тыс. Резкое сокращение машинно-тракторного парка является на сегодня главным сдерживающим фактором выхода сельскохозяйственного производства из кризисной ситуации, вызывающей пропорциональное уменьшение валового производства продовольствия. По прогнозу Россия к 2010г. должна довести производство зерна, наряду с остальными видами сельскохозяйственной продукции, до 90-105 млн т., а к 2015г. вывести на уровень 150-170 млн т. с увеличением урожайности зерновых культур в среднем до 27-30 ц/га. Для выполнения такой программы необходимо освоение эффективнейших технологий производства сельскохозяйственной продукции с разработкой и внедрением в системе АПК техники новых поколений со значительно более высокими технико-экономическими показателями. Если рассматривать поэтапное развитие сельскохозяйственной техники, а более конкретно - развитие посевной техники, то на ближайшую перспективу (2008-2012 гг.) оснащение ею сельскохозяйственного производства может идти, в первую очередь, за счет наиболее распространенных конструкций сеялок, которые должны пройти модернизацию в направлении повышения эффективности по качеству высева, энергоемкости, производительности и эксплуатационной надежности. Около 80% парка зерновых сеялок в России - это сеялки семейства СЗ-3,6 выпуска в основном 1986-1990 гг. В связи с острым недостатком посевной техники и низкой платежеспособностью сельского товаропроизводителя указанные сеялки останутся на ближайшие годы основными посевными машинами в стране. Большая часть этих сеялок дважды-трижды отработала свой амортизационный срок, многие из них требуют замены сошников или дисков, восстановления кинематических связей и высевающих аппаратов. Восстановление с минимальными материальными затратами их работоспособности, изыскание способов модернизации с приданием им новых качеств, обеспечивающих повышение продуктивности вместе с улучшением агротехнических, эксплуатационно-технологических и энергетических показателей, становится актуальной задачей для России. Модернизированная сеялка семейства СЗ-3,6 для выполнения полосного посева позволяет: - вести посев по заборонованной почве на глубину 4-5 см без культивации; - начать сев при влажности посевного слоя почвы до 38 % на 4 и более дней раньше других посевных машин; - уложить семена на плотное ложе полосой шириной 3-4 см; - увеличить стартовую дозу минеральных удобрений до 3 раз; - снизить расход ГСМ на 14-20 %; - увеличить производительность агрегата на 25-30 %; - повысить полевую всхожесть семян на 5-7 %; - увеличить урожайность на 1-5 ц/га. Тракторы МТЗ-80/82 агрегатируются с двумя, МТЗ-1221 - с тремя- четырьмя модернизированными сеялками СЗ-3,6; СЗП-3,6 и, работая на скоростях 14-15 км/ч, производят посев на 50-100 га в смену. Модернизированные сеялки способны производить качественный сев мелкосемянных (рапс, лен, просо), зерновых, бобовых культур по разным технологиям основной и предпосевной обработки почвы. Расходы на модернизацию сеялки составят 30-40 тыс. руб. и окупятся посевом 35-40 га зерновых. Безремонтный срок службы сошников повышается в 3-4 раза. Вертикально установленные диски с углом атаки 60 легко врезаются в почву и готовят узкую бороздку для вхождения анкера-ложеобразователя. Ложеобразователь нижним упрочненным торцом расширяет бороздку и готовит уплотненное ложе для семян, а боковина анкера не дает осыпаться почве, пока семена не распределятся на подготовленном для них ложе. Боковина анкера играет роль и полевой доски, обеспечивая стабильность хода сошника. Возможность достижения давления на сошник 45-50 кг и более обеспечивает стабильность глубины его хода и на более твердых почвах, а также на участках, засоренных пожнивными остатками. Укладка семян на твердое ложе с ненарушенными капиллярами гарантирует контакт семян с влажной почвой и ускоренное появление всходов. А засыпка (заделка) семян в расширенных бороздках влажной почвой (покрытие «легким одеялом») при помощи загортачей-шлейфов позволяет обойтись без выполнения дополнительной операции по прикатыванию посевов. Семена рассеваются на полосе (ложе) шириной 30-40 мм, обеспечивая площадь питания в 3-4 раза больше по сравнению с рядовым посевом, и более рациональной формы, что дает возможность развиваться без конкуренции с другими растениями. При этом во много раз уменьшается вероятность контакта зародышей семян с гранулами удобрений и возможность химического ожога. Благодаря этому становится возможным осуществить внесение основной дозы минеральных удобрений (в пределах 100-150кг) в процессе сева, исключив этим необходимость выполнения самостоятельной технологической операции по их внесению. Как показали широкие испытания и проверка на практике в производственных (хозяйственных) условиях, однодисково-анкерные сошники практически не забиваются даже на почвах с повышенной влажностью (до 38 %). Это обеспечивает работу посевных агрегатов без огрехов и допускает их работу без сеяльщиков. Дружные ранние всходы растений, более быстрое их развитие обеспечивают затенение участков в междурядьях и действуют угнетающе на развитие сорняков. Эксплуатационная надежность сошников позволяет более эффективно использовать рабочее время и увеличить производительность посевных агрегатов. | |||||||||||||||||||||||||||||