диссертация Жуков М.Г. ГМУ. Организация высшего образования

Скачать 1.77 Mb. Скачать 1.77 Mb.

|

|

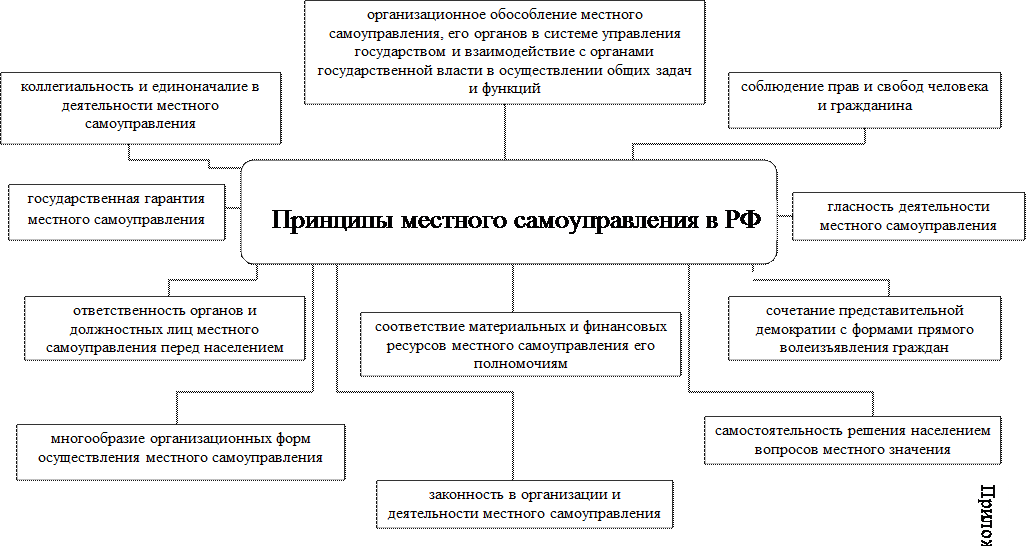

1.2 Формы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления Взаимодействие – это согласованная деятельность организационно неподчиненных органов и подразделений для решения своих задач и достижения целей. Во взаимоотношениях между государственной властью и местным самоуправлением основной задачей государственной власти является определение правовых основ организации местного самоуправления. Все остальные виды регулирующего воздействия государственной власти на местное самоуправление являются необязательными. В то же время государство не упускает возможности косвенно оказывать влияние контроля, воздействуя на других участников общественных отношений. Чаще всего это даже более эффективно, чем прямое введение. Формами взаимодействия органов государственной власти и органов МСУ являются: принятие органами государственной власти законов и иных нормативных правовых актов по вопросам МСУ; наделение органов МСУ дополнительными полномочиями по решению вопросов местного значения; взаимное делегирование полномочий органами государственной власти и органами МСУ; заключение соглашений и договоров между государственными органами и органами МСУ; создание координационных, консультативных, совещательных и иных рабочих органов, как временных, так и постоянно действующих. Споры и конфликты между органами государственной власти и органами МСУ, должностными лицами органов государственной власти и должностными лицами органов МСУ разрешаются посредством согласительных процедур, паритетных комиссий или же в судебном порядке. Органы государственной власти РФ оказывают поддержку становлению и развитию МСУ. Самостоятельность местного самоуправления имеет следующие ограничения. 1. МСУ должно «вписываться» в общую систему общественного порядка, государственного управления и общественного самоуправления в РФ и ее субъектах. 2. Ограничитель объективного характера – ограниченность его полномочий вопросами местного значения, локальной территории. МСУ имеет особую природу, отличающую его и от государственного управления, действующего в интересах всего общества, всех территорий, и от действий конкретных физических и юридических лиц. Местное сообщество имеет статус локальной (местной) публичной корпорации (коммунальной корпорации). В этом особенность муниципального права по сравнению с конституционным и гражданским правом. В этом свои плюсы и свои минусы, но право выбора – за населением МО. 3. Местное самоуправление действует в рамках таких объективных ограничителей, как дефицит финансовых ресурсов, корпоративный характер интересов части или всего местного сообщества, а также субъективных факторов, таких, как уровень развития местного правотворчества и правосознания, правовой культуры и активности населения МО. На самом деле взаимодействие государства и местного самоуправления происходит сразу в нескольких направлениях. В этом отношении структурные и функциональные отношения между государственными органами и органами местного самоуправления носят многосторонний характер. Можно выделить следующие основные формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления: правовое государственное регулирование местного самоуправления; информационная поддержка местного самоуправления, включая ознакомление органов местного самоуправления с проектами нормативных правовых актов органов государственной власти, затрагивающих интересы местного самоуправления; обращения местных органов власти и должностных лиц к государственным органам и государственным служащим; реализация представительными органами местного самоуправления права законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе субъекта Российской Федерации; участие органов государственной власти и государственных служащих в формировании органов местного самоуправления и в назначении должностных лиц местного самоуправления в случаях, предусмотренных законом; участие государственных должностных лиц в заседаниях представительных органов местного самоуправления; создание совместных координационных, консультативных, консультативных и других рабочих органов, временных и постоянных; совместная реализация органами государственной власти и местного самоуправления различных программ, включая их совместное финансирование; осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; временное осуществление полномочий местного самоуправления государственными органами; контроль и надзор государственных органов за деятельностью органов местного самоуправления; отмена судами незаконных действий и решений органов и должностных лиц местного самоуправления. Споры и конфликты между органами государственной власти и органами местного самоуправления, работниками органов государственной власти и работниками органов местного самоуправления разрешаются путем согласительных процедур, паритетных комиссий или в судебном порядке. Одними из важнейших факторов, которые ограничивают самостоятельность местного самоуправления, являются контроль со стороны государства, закрепленный законодательством, правовое регулирование и установление ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за нарушение законов, осуществление прокурорского надзора, регистрация уставов муниципальных образований. 1.3 Модели взаимодействия органов государственного и муниципального управления Весьма разнообразны взаимоотношения органов государственной власти и органов местного самоуправления. В теории муниципального управления выделяется три базовые модели взаимодействия органов государственного и муниципального управления. Первая «модель партнерства» была обоснована в ХIХ веке в трудах Дж. Ст. Милля. В ней отношения местных и центральных властей – это отношения равноправных партнеров, которые преследуют цели и предоставляют нужные услуги. Под местным управлением понимают в основном «органический элемент самовыражения соответствующего местного сообщества»[12]. Эту концепцию считают идеалистической, т.к. интересы государства и местных сообществ не совпадают. Данное разногласие государственных и местных интересов имеется первоначально как противоречие целого и его части. Государственная власть выступает в размахах региона центростремительным условием, в отличие от него местное самоуправление является фактором центробежным. В основе местного самоуправления заложен конфликт с государственной властью, однако противоречия, являются источником развития, поэтому разногласие имеет в себе и созидательное начало. В результате изложенного выше, можно сделать вывод, «модель партнерства» может рассматриваться в виде цели, достичь которую невозможно, но движение к ней позволяет улучшить уже сложившуюся ситуацию государственных органов центра, регионов и органов местных сообществ. Обычно моделям партнерства противопоставляется «агентская модель». Здесь отношения между центральными и местными властями рассматриваются как отношения агента и принципала, т.е. упор делается на роль центра в отношениях с местным управлением. Местные органы – это инструмент, посредством которого центральное правительство осуществляет на местах свой политический курс. Местное управление становится «всего лишь административным средством осуществления управленческих функций на местах, которое нацелено не столько на обеспечение местного представительства, сколько на предоставление услуг»[18]. Государство же, которое является поручителем производительности социально-экономической и общественной жизни, и имеет полное право руководить деятельностью органов местного управления, будучи призванным, обеспечивать разумные стандарты услуг, предоставляемых гражданам. Данная модель отражает настоящее положение вещей. Таким образом, государственная централизация гарантирует преимущества единого управления, свободного от местных политических споров, и позволяет понизить сущность местных служб. Однако местное самоуправление перестает им быть, т.к. не обладает самодостаточностью в своих полномочиях. Агентская модель отмеряет уровень зависимости органов местного самоуправления от органов государственной власти, но и не устанавливает механизма реализации данной зависимости. Указанные модели отталкиваются из прямо обратных установлений, поэтому появляется идея создания усредненной модели, которая сочетает в себе достоинства агентской и партнерской деятельности. В основе этой модели лежит теория зависимости мест и государства, или «модель взаимозависимости». В этих отношениях не последнюю роль играет личностный фактор и правильный выбор стратегии. Таких же отношений придерживается и британский ученый Т. Бирн, который отмечает, что «в настоящее время местные органы не могут быть определены ни как агенты правительства, ни как его равноправные партнеры»[13]. Правительство контролирует парламент, и имеет способности достигать принятия законов, которые бы регулировали и направляли деятельность муниципальных органов. В свою очередь, местные представительные органы обладают самостоятельным мандатом, которые получены от избирателей, собственными финансовыми источниками, законодательно закрепленной за ними компетенцией. Не только местные органы оказываются, зависимы от правительства, например, в общей поддержке, финансовых субсидиях, законодательного регулирования, но при реализации политического и экономического курса на местах правительство попадает в определенную зависимость от местной власти. Поэтому, «модель взаимозависимости» можно назвать синтетической, т.к. она объединяет элементы первой и второй модели и, способна быть ориентиром в совершенствовании отношений государства и местного самоуправления, в том числе связи органов государственной власти и органов самоуправления. Таким образом, ценность и назначение гражданского права состоят в том, что оно используется как правовое средство налаживания и функционирования системы экономического стимулирования производства материальных, а также духовных благ. Практика показывает, что наиболее эффективным средством стимулирования производства, направленного на удовлетворение разнообразных потребностей, является эквивалентность товарно- денежного оборота. Эти отношения органов государственной власти и местного самоуправления происходят по нескольким направлениям. В юридической науке эти направления взаимодействия получили наименование структурно-функциональных связей и согласно специфики организации государственной власти и местного самоуправления, взаимоотношения между их органами осуществляются сверху вниз; снизу-вверх; и по горизонтали. [20] Поэтому, между органами государственной власти и местного самоуправления имеются следующие связи: субординационные–это регулирование сверху вниз, от вышестоящего уровня власти – к нижестоящему. Данные связи возникают, при установлении органами государственной власти правовых основ местного самоуправления в регионе. Следующий вид – реординационные связи – это упорядочение снизу- вверх, от нижестоящего уровня власти – к вышестоящему. Причем каждой субординационной связи в управленческих отношениях соответствует реординационная связь. Примером такой связи может быть законодательная инициатива представительных органов местного самоуправления в законодательном органе субъекта РФ.[19] Данная связь соответствует субординационной связи, которая заключается в принятии законодательным органом государственной власти субъекта законов, в свою очередь регулирующих местное самоуправление в данном регионе; Третий вид связи – координационные. Данные связи – это упорядочение 2-х и более равностоящих субъектов. В данной схеме между органами государственной власти и органами местного самоуправления взаимоотношения имеют горизонтальный характер. Примером могут служить согласованные и совместные действия по осуществлению государственных и региональных программ; проведение совместных совещаний как единовременно, так и постоянно; формирование координационных органов; организационное и техническое обеспечение выборных кампаний, правопорядка и другие действия, которые носят договорной характер. Самым распространенным способом реализации координационных связей становится принятие органами власти и местного самоуправления правовых актов. На практике только координационные связи являются значительными во взаимоотношениях органов государственной власти и местного самоуправления. Концепция совершенствования гражданского законодательства, а также те коренные изменения, которые на ее основе внесены в Гражданский Кодекс РФ, позволяют выявить принципы и метод правового регулирования, которые должны распространять свою силу на все отношения предмета гражданского права, в том числе и отношения предпринимательства. Вывод по разделу 1 Конституция РФ заложила основы взаимодействия органов государственной и муниципальной власти через систему гарантий и защиты местного самоуправления, поэтому органы местного самоуправления функционируют в постоянном взаимодействии с государственными органами. Формы данных отношений могут быть разнообразными. Это может быть информационное, аналитическое и правовое обеспечение, совместное решение общих задач, финансирование отдельных мероприятий, создание совместных координирующих органов (согласительных комиссий, консультационных и совещательных постоянных и рабочих групп). Взаимодействие и сотрудничество органов государственной власти и органов местного самоуправления полагается не столько на подчинении, сколько на заинтересованности в объединении ресурсов в целях повышения качества жизни. Взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления происходит по направлениям, которые носят название структурно-функциональных связей. Таким образом, между органами государственной власти и местного самоуправления существуют такие виды связи, как: 1) субординационные, т.е. упорядоченные; 2) реординационные, т.е. упорядоченные снизу-вверх и 3) координационные, т.е. упорядоченные. 2. Анализ взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления на примере городского округа г. Клин 2.1 Принципы взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления г.о. Клин Кли́нский райо́н — муниципальное образование на северо-западе Московской области России. Административный центр — город Клин. С 2006 года в состав муниципального района входят 8 муниципальных образований — 3 городских и 5 сельских поселений. Главой г. о. Клин является Сокольская Алена Дмитриевна. Под контролем начальника Управления образования в рамках национального проекта «Информатизация системы образования» общеобразовательные учреждения Клинского муниципального района были обеспечены высокотехнологичным мультимедийным оборудованием, имеется доступ в сеть Интернет. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» школы-победители получили гранты в размере 1 миллиона рублей. Благодаря усилиям А.Д. Сокольской начало свое функционирование Муниципальное учреждение «Методический кабинет», которое дополнило потенциал в области повышения квалификации и методической поддержки педагогов. Сокольская А.Д. руководит разработкой муниципальных целевых программ: - Программа по питанию обучающихся в Клинском муниципальном районе; - Целевая программа Клинского муниципального района «Формирование комфортной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для инвалидов и других малообеспеченных групп населения); - Целевая программа Клинского муниципального района «Профилактика правонарушений в Клинском муниципальном районе»; - Целевая программа Клинского муниципального района «Профилактика наркомании и токсикомании в Клинском муниципальном районе»; - Целевая программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском районе». Одной из приоритетных задач Сокольской А.Д. является повышение эффективности управления образованием, формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании и правонарушений среди подростков и молодежи, их патриотическое и нравственное воспитание, развитие творчества молодежи. Реализация этих задач возлагается на учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения и т.д. Все решения государства, которые касаются интересов гражданин, проходят через местные органы власти. Местное самоуправление, невзирая на то, что в публичной власти РФ занимает независимую позицию, не выходит из государственного управления. Однако не следует считать достаточно устойчивой систему органов власти до того момента, пока она не будет подкреплена самоуправлением.[6] Во время исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления своих функций и происходит их взаимодействие между собой. Связь органов государственной власти и местного самоуправления – это методы и формы, которые направлены на решение общегосударственных и местных проблем и вопросов.[20] Данное взаимодействие зиждется на принципах, которые определяют то, какими должны быть взаимоотношения между органами власти и местным самоуправлением, они определяют, какой должна быть форма поведения в отношениях и, наконец, какие идеи должны быть в основе. Вся сложность и неоднозначность вопроса состоит в том, что необходимо научиться различать принципы организации и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и принципы, на основе которых должно быть организовано их взаимодействие.[9]  Рисунок 5 – Принципы местного самоуправления Принципы взаимоотношений содержат в себе собственную специфику и содержание, их главная особенность в том, что они проявляются непосредственно во время взаимоотношений государственных органов с органами местного самоуправления. Их задача состоит в том, чтобы из всех возможных отношений обеспечить именно взаимодействие как условие оптимизации и увеличения производительности органов публичной власти, к которым относим органы государственной власти и местного самоуправления. Рассмотрим основные принципы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, которые представлены ниже в таблице 1. Таблица 1. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления

Из всех приведенных в данной таблице принципов в большой степени правовому регулированию подвергается принцип согласования интересов. Только добровольное согласие участников отношений является основой для взаимных действий, поэтому на его основе и создается взаимодействие друг с другом. Само слово «согласование» обозначает создание единого суждения, получение согласия или утверждения. Закрепление законными средствами единства и согласия поспособствует эффективной совместной деятельности государственных органов и, соответственно, их связи. Это достигается информированием, которое касается планов работы или проводимых мероприятиях, их координацией (согласованием, действий государственных органов или их подразделений). Для исполнения данных действий органы государственной власти и местного самоуправления создают комиссии (согласительные или координационные). Конечно, немаловажную роль играет сегодня контроль за выполнением согласованных мероприятий.[8] По результатам контроля убираются отклонения от предыдущего состояния или корректируется решение, которое определяет положение. В целях увеличения результативности государственного и муниципального управления представленные в таблице принципы закрепляются законодательно. В частности, органы региональной и муниципальной власти могут обеспечить государственные или муниципальные гарантии по планам инвестирования за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов в порядке, который определяется законами субъектов РФ или представительным органом местного самоуправления. Теперь в их полномочия входит осуществление экспертизы инвестиционных планов, кроме этого они могут привлекать в инвестиционный процесс временно прекращенные работы по объектам, которые находятся в собственности субъектов федерации или муниципальной. Федеральный закон № 39-ФЗ устанавливает права и обязанности органов самоуправления, органов власти и субъектов инвестиционной стратегию. Анализ представленного выше закона помогает сделать заключение, что органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления наделены такими полномочиями, которые позволяют им действовать на инвестиционную стратегию. Органы региональной и муниципальной власти могут обеспечивать на конкурсной основе государственные или муниципальные гарантии по инвестиционным вопросам за счет денежных средств бюджетов РФ или представительных органов местного самоуправления[15]. |