Лекции мосты. Основными параметрами моста являются длина, высота, отверстие моста, грузоподъемность

Скачать 1.29 Mb. Скачать 1.29 Mb.

|

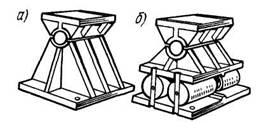

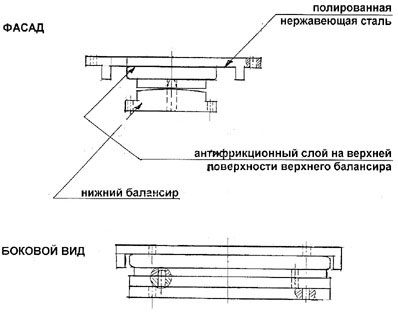

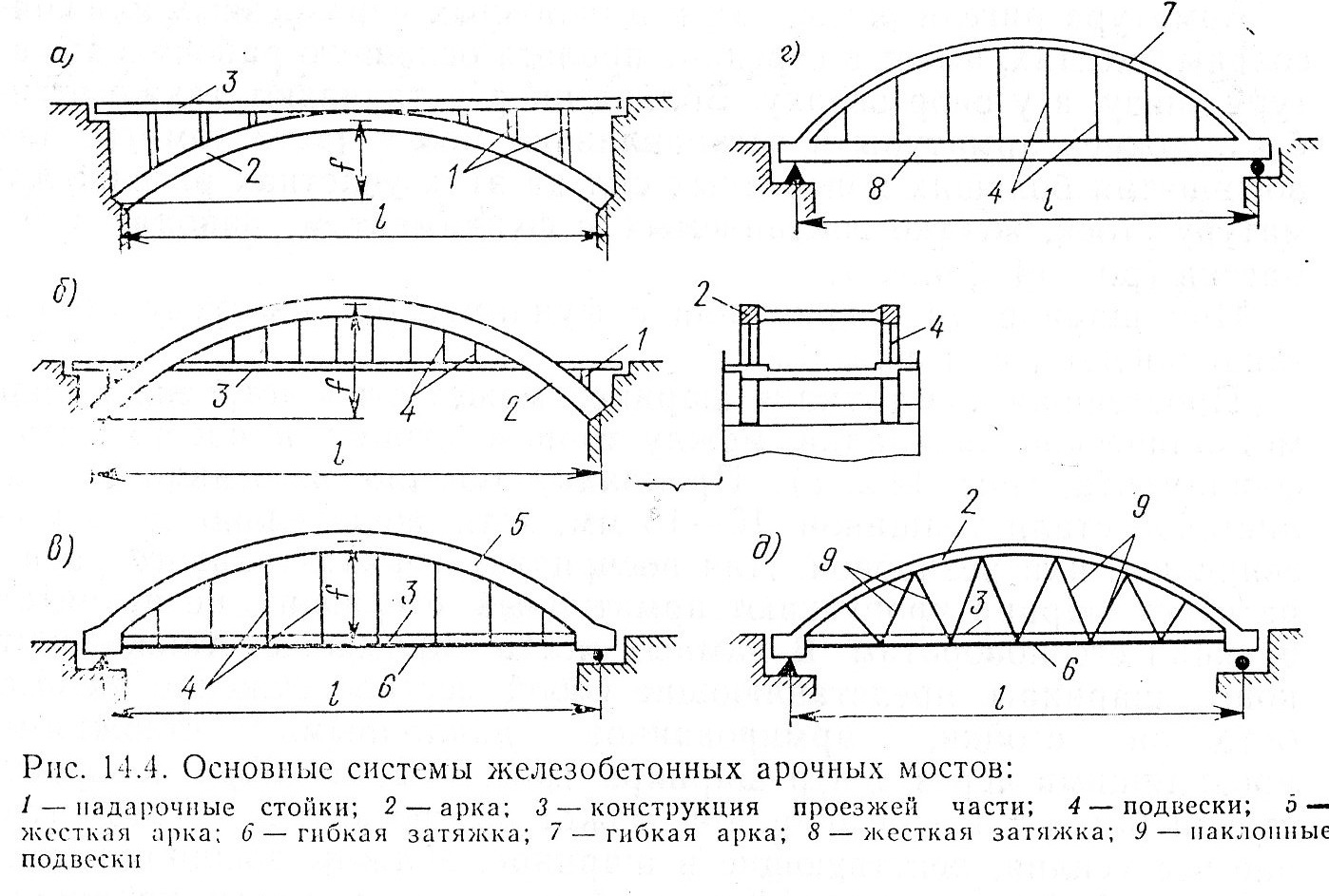

Опорные части мостовОпорные части — это устройства, служащие для передачи сосредоточенных опорных давлений пролетных строений на опоры моста. Они предназначены: для распределения опорных давлений от веса пролетных строений и подвижной нагрузки на необходимую площадь подферменной плиты; передавать на опоры горизонтальные усилия, возникающие от торможения и других факторов; обеспечивать свободу угловых деформаций от прогиба пролетных строений и, кроме того, давать свободу продольным перемещениям, возникающим под влиянием временной нагрузки и колебаний температуры. Для того чтобы удовлетворить всем этим требованиям, применяют различные типы опорных частей: плоские, тангенциальные, одно- и многокатковые, валковые, секторные, качающиеся, скольжении, стаканообразные, с шаровым сегментом и др. По характеру работы они подразделяются па две основные категории: подвижные и неподвижные опорные части. Сами названия говорят о различии в их работе: первые должны давать свободу горизонтальным перемещениям, а вторые — исключать их полностью.  Опорные части мостов: а —неподвижная с шарниром, б —подвижна Опорные части под пролетными строениями располагают в соответствии с расчетной схемой моста. В балочных мостах под разрезными пролетными строениями, как правило, употребляют наиболее простую схему размещения опорных частей: на одном конце устанавливают продольно-подвижные опорные части, а на другом — неподвижные. В автодорожных мостах подвижность одного конца пролетных строений приводит к необходимости устройства так называемых деформационных швов (разрывов проезжей части). В неразрезных мостах возможно несколько вариантов размещения подвижных и неподвижных опорных частей. Чаще других встречается вариант расположения неподвижных опорных частей на одной из средних опор, а на остальных — подвижные. Однако в автодорожных мостах для уменьшения количества разрывов в проезжей части с целью устройства деформационных швов иногда применяют установку неподвижных опорных частей только на одном из устоев. Простейшими опорными частями скольжения можно считать опорные части для мостов малых пролетов (до 10—15 м), для которых горизонтальные перемещения от изменения температуры и действия временной подвижной нагрузки невелики. Они представляют собой конструкцию из двух плоских металлических подушек, одна из которых присоединена к пролетному строению, а другая — к опоре. Такая конструкция, однако, не годится для пролетов большей длины, так как при значительных опорных давлениях в месте контакта (поверхность скольжения) возникают дополнительные усилия. Этот недостаток в известной степени исключен в ряде конструкций опорных частей, в частности тангенциальных, катковых, секторных и плоских, но с применением полимерных материалов с малым коэффициентом трения. Тангенциальные скользящие опорные части

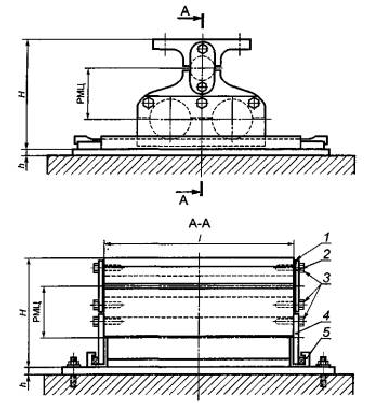

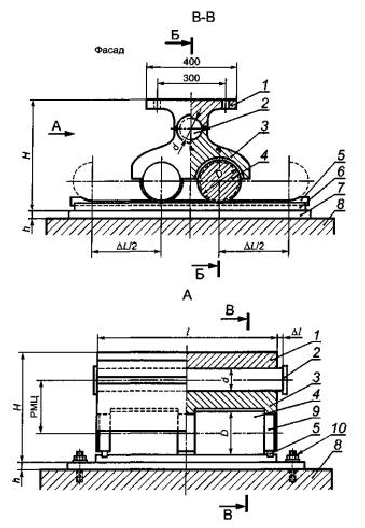

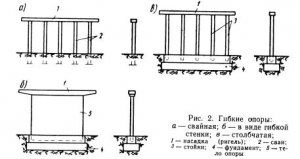

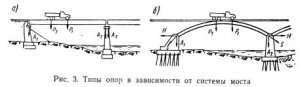

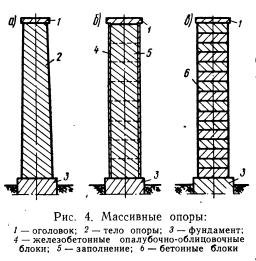

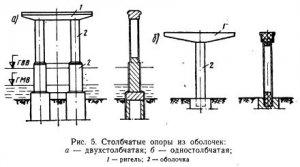

Катковые опорные части  Н - высота опорной части; РМЦ - расстояние между осями шарнира и катков; h - толщина подопорного листа; 1 - прокладка;  Н - высота опорной части; РМЦ - расстояние между осями шарнира и катков; h - толщина подопорного листа; D - диаметр катков; d - диаметр оси-шарнира; l - длина балансиров, катков, опорного листа; l + ΔL - длина оси-шарнира; ΔL и ΔL - поперечное и продольное перемещения пролетного строения; 1 - верхний балансир; 2 - ось-шарнир; 3 - нижний балансир; 4 - каток; 5 - противоугон; 6 - опорный лист; 7 - лист-закладная деталь; 8 - подферменная площадка; 9 - цапфа; 10 - анкерный болт Рисунок 1 - Конструкция двухкатковой опорной части для мостостроения Естественно, что простейшей конструкцией катковой опорной части является опорная часть с одним катком, которая, казалось бы, удовлетворяет всем требованиям — позволяет осуществлять угловые деформации и продольные перемещения. Однако она имеет недостатки. Во-первых, для больших пролетов диаметр катка должен быть очень большим; во-вторых, по площадке контакта с нижней плитой в ней возникают большие сосредоточенные усилия, и поэтому толщину плиты необходимо значительно увеличивать по сравнению даже с плоскими опорными частями. А все это приводит к большому перерасходу металла. Некоторая экономия металла достигается в опорной части, где катки выполнены срезанными. Однако толщина плиты остается по-прежнему большой. Вот почему широкое распространение получили многокатковые опорные части со срезанными катками. В них давление веса пролетных строений и подвижной нагрузки распределяется на несколько катков (следовательно, их диаметр можно значительно уменьшить), а через них уже не по одной, а по нескольким площадкам касания передается на плиту {значит, и толщину плиты можно также уменьшить). Однако здесь заметно значительное усложнение конструкции по сравнению с рассматриваемыми ранее. Заметна эволюция от простейших к более сложным, что диктовалось увеличением пролетов мостов, особенно с началом бурного внедрения висячих и вантовых систем. ОПОРЫ МОСТОВ Опоры мостов должны отвечать ряду эксплуатационных, экономических и производственных требований. Например, к эксплуатационным относятся требования по обеспечению безопасного пропуска вод, надежной работы при ледоходах, требования по обеспечению видимости и беспрепятственного проезда под путепроводами и эстакадами, устойчивость против выветривания, истирания поверхности опор. К производственным и экономическим требованиям, обеспечивающим индустриализацию строительства моста, относятся: сборность конструкций при возможности изготовления их в заводских условиях, транспортабельность, возможность наиболее рациональной комплексной механизации работ, общей для строительства опор и пролетных строений; обеспечение возможности производства работ в зимнее время; обеспечение наиболее рационального использования материалов; минимальные размеры конструкций при их достаточной прочности, жесткости и износоустойчивости и ряд других. Конкретизация этих требований неразрывно связана с типом опор, выполняемыми ими функциями и типом самого моста. Поэтому основные требования целесообразно показать в увязке с классификацией опор. Эту классификацию определяет ряд условий, по которым и следует рассматривать типы и виды опор, их конструктивные особенности, а также и предъявляемые к опорам требования. Прежде всего опоры мостов разделяют в зависимости от их расположения на промежуточные (быки) и береговые (устои). Промежуточные опоры воспринимают нагрузки от смежных пролетов, причем работают они в двух направлениях, вдоль и поперек моста. Речные опоры своей формой и конструкцией должны обеспечить пропуск вод без завихрений и размывов и ледоходов — без повреждений. Для этого им придают в плане обтекаемую форму, устраивают ледорезные ребра, облицовывают поверхности и т. д. (рис. 1). Форма промежуточных опор путепроводов и эстакад должна способствовать улучшению условий видимости и проезда. Береговые опоры, кроме нагрузок от пролетного строения, принимают на себя давление насыпи подходов, обеспечивают сопряжение дороги с мостом (см. рис. 1). Так как основные нагрузки передаются на устои односторонне, их конструкция в продольном направлении всегда несимметрична, в то время как промежуточные опоры почти всегда симметричны, так как они работают на одинаковую двухстороннюю (кроме ледовой) нагрузку.  Для опор характерно также разделение по жесткости в продольном (вдоль моста) направлении. В подавляющем большинстве мостовые опоры жесткие и каждая из них должна быть способна воспринять всю горизонтальную нагрузку, которая передается пролетным строением или возникает от давления грунта насыпи подходов. При закреплении на гибких опорах пролетного строения вся система в продольном направлении работает как рама, и горизонтальные усилия распределяются между опорами пропорционально их жесткости. Такая работа опор позволяет значительно уменьшить их размеры. Гибкие опоры выполняют в виде свайных, стоечных конструкций или тонкой стенки (рис. 2, а, б и в). Применение гибких опор рационально при небольших пролетах и небольшой высоте моста.  Большое значение для выбора конструкций опор имеет система пролетного строения. При внешне безраспорной балочной системе опоры не работают на распор (рис. 3,а); в арочных или висячих мостах внешне распорной системы опоры воспринимают большие горизонтальные силы распора (рис. 3,б). Опоры мостов распорной системы имеют мощную конструкцию, что усложняет возможность проектирования и постройки их из сборных элементов.  Мостовые опоры в зависимости от ряда условий выполняют из различных материалов. Каменные, из бутовой кладки и бутобетонные конструкции чаще применяют для монолитных и массивных опор. Такие опоры обязательно имеют специальную облицовку. Бетон в виде бетонных блоков и железобетон рациональны для сборных и сборно-монолитных конструкций опор. В некоторых случаях на местных дорогах для мостов через суходолы опоры выполняют из кирпичной кладки. Для промежуточных опор путепроводов, эстакад и реже виадуков, а также для пилонов промежуточных опор висячих мостов можно применять металл. Наиболее важно разделение опор в зависимости от возможностей строительства по типам: монолитные, сборно-монолитные и сборные. Монолитными называются конструкции, изготовляемые на месте. По современным требованиям индустриализации строительства такие конструкции нерациональны, однако по условиям работы, например, для мостов распорной системы, а иногда и по экономическим или производственным условиям, монолитные решения могут быть более рациональными или даже единственно возможными. Поэтому в настоящее время, особенно за рубежом, они встречаются весьма нередко. Сборно-монолитные опоры состоят из элементов с включением монолитного бетона, обычно в виде заполнения. Сборные опоры в настоящее время чаще выполняют из железобетонных блоков, но могут быть и металлическими.  Монолитные опоры обычно выполняют в виде массивных и сплошных конструкций без внутренних полостей, причем их делают из камня или бутобетона (рис. 4,а). Сборно-монолитные опоры, чаще скорлупного типа, состоят из железобетонных блоков-оболочек, играющих одновременно роль защитной облицовки и опалубки при строительстве и заполняемых монолитным бетоном или бутобетоном (рис. 4,б). Массивными могут быть и сборные опоры, например, собираемые из сплошных бетонных блоков (рис. 4, в). Массивные опоры рациональны для мостов с большими пролетами, на реках при тяжелых условиях ледохода, в мостах распорной системы.  Для путепроводов, эстакад, реже для мостов на реках целесообразны столбчатые или стоечные конструкции со столбами сплошного сечения или из пустотелых железобетонных оболочек (рис. 5). Такие конструкции выполняют чаще всего сборными или сборно-монолитными, но встречаются еще и монолитные решения. Опоры с двумя или несколькими стойками применяются для путепроводов, а одностолбчатые — для эстакад, где они наилучшим образом отвечают требованиям по обеспечению видимости и беспрепятственного проезда. Кроме того, одностолбчатые опоры удобны при косом пересечении дорог. Круглые одностолбчатые опоры наиболее рациональны вследствие своей всесторонней обтекаемости также на реках с косоструйным течением, но только при слабых ледоходах. Выше колебания горизонта воды для речных опор, а также для опор путепроводов, эстакад и виадуков применяются пустотелые конструкции из обычного или предварительно напряженного железобетона. Чаще всего это сборные конструкции; однако при очень большой высоте опоры, например, для виадуков, монолитный железобетон при бетонировании в подвижной инвентарной опалубке может оказаться выгоднее как в производственном, так и в экономическом отношении, чем сборный. Так выполнены опоры моста Madway Bridge в Англии и моста «Европа». По конструкции фундаментов опоры можно разделить на два основных типа: опоры, имеющие отдельные фундаменты, и опоры, составляющие с фундаментами одно нераздельное целое. У опор первого типа фундаменты могут быть массивными и свайными. Массивные могут быть сплошной или столбчатой конструкции, выполняться в открытом котловане при малом заложении или опускной системы (опускные колодцы, погружаемые тонкостенные оболочки, кессонные фундаменты) при очень глубоком заложении. Во втором случае невозможно отделить конструкцию фундамента от опоры, как, например, при свайных опорах, опорах из труб или колодцев-оболочек. Несколько особое место по конструктивной форме занимают опоры с раздельными фундаментами, выполненными из оболочек, но большего сечения. Примером такого решения могут служить опоры моста в Саратове, описанные ниже. Эти типы опор отличаются не только по внешнему виду, но и по работе конструкций, что отражается на методике расчетов. Для первого случая характерно разделение расчетов на два этапа — отдельно для опор и фундаментов. Во втором и третьем случаях опору и фундамент рассчитывают как один элемент, с проверкой его в различных сечениях, в том числе и по грунту. Особое место занимают косые опоры, которые встречаются при косом пересечении дорог в двух уровнях, в эстакадах с закруглениями в плане или при косом пересечении мостом реки. В этих случаях решения промежуточных и береговых опор могут быть следующими: - косопоставленные, но прямые в плане промежуточные опоры и косые устои; пролетные строения косые (монолитные) или с установкой блоков ступеньками на широких ригелях опор; такое решение допустимо как для путепроводов, так и для мостов через реки, даже при значительной косине пересечения (рис. 6,а); - промежуточные и береговые опоры ступенчатые в плане, из двух или более ступеней, в зависимости от величины косины; этот прием допустим только для путепроводов( рис. 6,б); пролетные строения прямые; - при неразрезных пролетных строениях на закруглениях эстакад наиболее приемлемы одностолбчатые промежуточные опоры; при разрезных — прямые, но косопоставленные, с широким ригелем. Конструктивно решения косых опор мало отличаются от прямых. Поэтому они не выделены ниже, а приведены в числе остальных примеров опор различных типов. Наиболее правильна классификация опор по величине пролетов с учетом размеров самого моста: опоры мостов малых пролетов и опоры малых мостов (при величине пролетов в свету до 20 м) и опоры мостов средних и больших пролетов (при величине пролета в свету более 20 м). Усилия в сечениях главных несущих элементов пролетных строений от временной подвижной нагрузки определяют по линиям влияния. Для этого участки линий влияния одного знака загружают эквивалентной временной нагрузкой, величину которой можно взять из соответствующих таблиц в зависимости от длины загружаемого участка λ и коэффициента положения вершины α. Для изгибаемых элементов находят величину изгибающих моментов и поперечных сил в нескольких сечениях. В элементах, работающих на сжатие или растяжение с изгибом, кроме того, определяют нормальные силы. При этом необходимо, получая момент и нормальную силу, действующие при одинаковом расположении временной нагрузки на пролетном строении, загружать, например, линию влияния момента на максимум, а линию влияния нормальной силы – той же временной нагрузкой. Это дает максимальное значение момента и соответствующую ему величину нормальной силы, на которые проверяют сечение элемента. Аналогично находят максимальную нормальную силу и соответствующий ей изгибающий момент. Более точно можно определить усилия построением и загружением линий влияния так называемых ядровых моментов. Усилия от постоянной нагрузки в элементах статически определимых систем получают по линиям влияния, загружая их постоянной нагрузкой по всей длине. Для статически неопределимых систем необходимо учитывать последовательность монтажа, определяя усилия от постоянной нагрузки по расчетным схемам пролетного строения в момент передачи на него данной постоянной нагрузки. При определении усилий к нормативным величинам нагрузок вводят соответствующие расчетные коэффициенты (перегрузки, динамический и др.). Арочные мосты В железобетонных мостах арочной системы основными несущи ми элементами служат своды или арки. Свод представляет собой криволинейную плиту, ширина кото рой значительно больше ее толщины. Арка — это кривой брус, по перечный размер которой обычно меньше его высоты. Так как арки (своды) в основном работают на сжатие, в них наиболее эффектив но может быть использован бетон высоких марок. Пролетные строения арочных мостов всегда легче и экономич нее балочных. Однако передача распора опорам требует зиачительного увеличения их размеров, в особенности крайних опор (усто ев). Поэтому арочные мосты обычно целесообразны при хороших грунтах и сравнительно небольшой высоте опор. Железобетонными арками или сводами перекрывают пролеты от 60—80 м и более; современные арочные мосты имеют пролеты до 300 м. Основные системы арочных мостов. По статической схеме ароч ные железобетонные мосты можно разделить на распорные н без распорные. В распорных арочных системах арки своды опираются пятами на опоры и передают им вертикальные давления и распор, в безраспорных — распор воспринимает затяжка, благодаря чему пролетное строение передает опорам лишь верти кальные давления. Арочные мосты могут иметь езду поверху (рис. 14.4, а) или же пониженную езду (рис. 14.4, б). В отдельных случаях просзжугс часть устраивают в уровне пят арок. Выбор уровня расположение проезжей части определяется условиями проектирования продоль ного профиля мостового перехода. При езде поверху проезжая часть опирается на свод или арки с помощью подпорочных стоек, а при езде понизу ее подвешивают к аркам подвесками.  Рамные мосты |