ОТДЕЛ ПЛАУНОВИДНЫЕ. Отдел плауновидные lycopodiophyta

Скачать 281.5 Kb. Скачать 281.5 Kb.

|

|

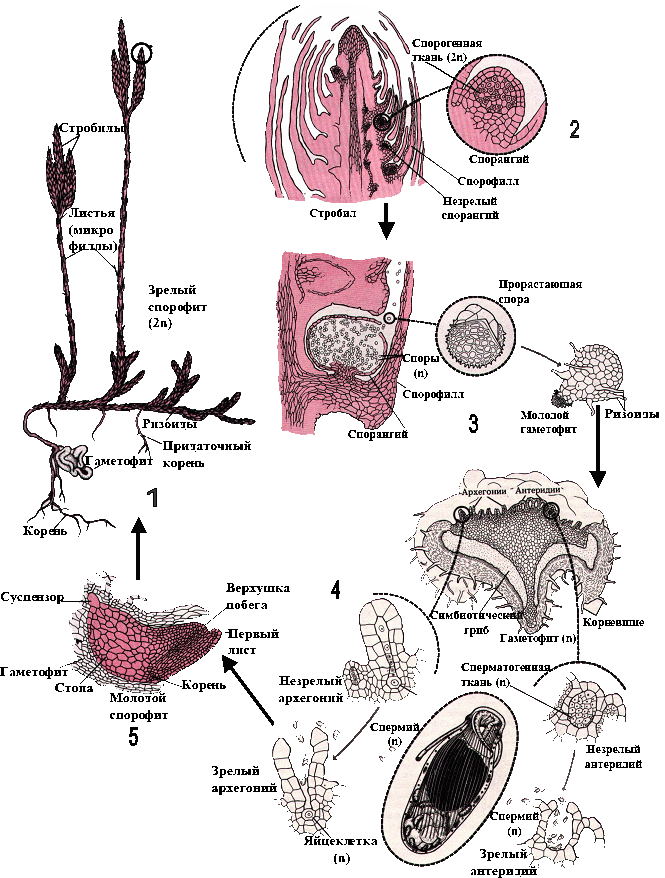

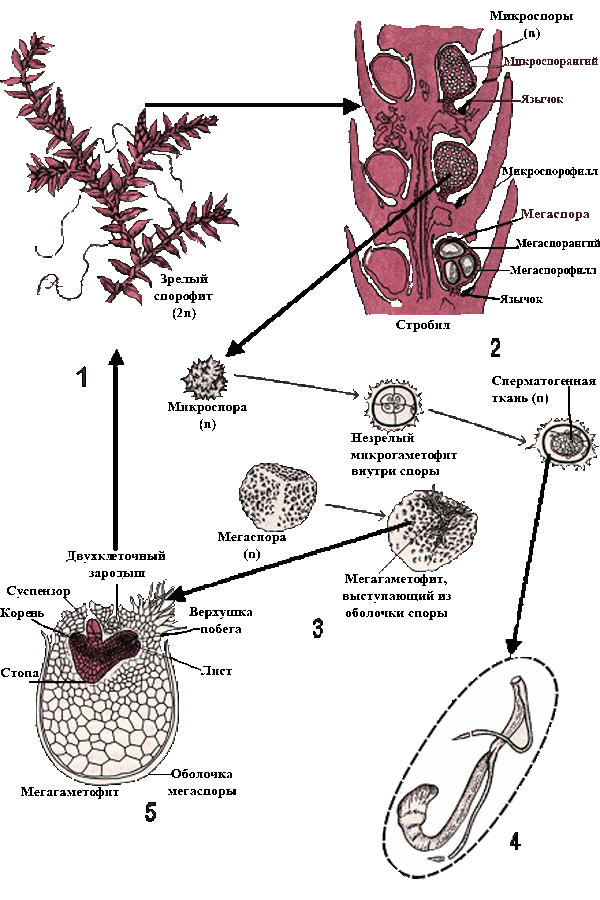

ОТДЕЛ ПЛАУНОВИДНЫЕ –LYCOPODIOPHYTA К отделу плауновидных (Lycopodiophyta) относятся наиболее древние из высших растений, встречающихся сейчас на нашей планете. Правда, в современной флоре плауновидные представлены небольшим числом родов и видов, которые не играют существенной роли в формировании растительного покрова – своего расцвета эти растения достигали около 300 млн лет назад – в конце палеозойской эры. Общая характеристика Современные плауновидные — это многолетние травянистые растения с простыми листьями и дихотомическим ветвлением. Стебель хорошо развит и имеет спиральное, супротивное или мутовчатое листорасположение. Листья современных плауновидных энационного типа, представляют собой выросты стебля. У одних плауновидных подземные части побегов представлены корневищами с видоизмененными листьями и придаточными корнями, у других – ризофором (орган, несущий по спирали корни). Верхушечная меристема со временем теряет свою активность, поэтому плауновидные ограничены в росте. Спорофиллы (листья, несущие споры) вместе с трофофиллами (фертильные листья) образуют на стебле спороносные зоны, а у некоторых видов они собраны на концах ветвей в стробилы. Чередуясь с ассимиляционными листьями, они образуют на стебле спороносные зоны или собраны в расположенные на верхушках ветвей стробилы, нередко называемые спороносными колосками. В жизненном цикле преобладает спорофит, имеющий дихотомически ветвящийся стебель с листьями. Среди плауновидных имеются равно- и разноспоровые представители. На основании этого отдел разделен на 2 класса: плауновые (Lycopodiopsida) и полушниковые или шильниковые (Isoetopsida). Равноспоровые плауны имеют обоеполый гаметофит, у разноспоровых существуют 2 вида гаметофитов – женский с архегониями и мужской с антеридиями. Гаметофиты от хорошо развитых до микроскопически малых, сперматозоиды с двумя или многими ундулиподиями. Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta) Класс Плауновые (Ltcopodiopsida) Порядок Астероксиловые (Asteroxylales) Род Астероксилон (Asteroxylon) Это были невысокие травянистые растения, обладавшие неравной дихотомией. Побеги обильно покрыты мелкими шиповатыми листьями. К каждому листу подходила жилка, которая оканчивалась в самом его основании не входя в листовую пластинку. По происхождению листья энациальные. Между листьями на коротких ножках беспорядочно располагались спорангии почковидной формы, которые вскрывались на вершине продольной щелью. Стебель покрыт эпидермой с устьицами. Большую часть занимала кора: переферическая часть – состояла из паренхимных клеток и внутренняя с аэренхимой. В центре располагалась актиностелла Порядок Дрепанофикусовые (Drypanophycales) – 2 рода и 7 видов Род Дрепанофикус (Drepanophycus) Род известен из нижнего, среднего и верхнего девона всех материков. Это растения до 50 см со стелящимися и вертикальными, почти равнодихотомическими побегами. Узкие листья снабжены одной жилкой, доходившей до вершины. Спорангии располагались либо в пазухах листьев, либо на поверхности спорофиллов, рассеянных между вегетативными листьями (стробилов еще нет). Род Барагванатия (Baraqwanathia) Известен из нижнего девона. Это были крупные растения, вероятно первые древесные! Дихотомические побеги были покрыты узкими, но относительно длинными - до 4 см – листьями, на вершине они были вильчато раздвоены. На побегах, среди вегетативных листьев имелась спороносная зона, но четко выраженных стробилов не было. Спорангии почковидной формы находились в верхней поверхности спорофиллов. Порядок Плауновые (Lycopodiales) Семейство Плауновые (Lycopodiaceae) Род Плаун (Lycopodium) Вид Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) Род Филлоглоссум (Phylloglossum) В настоящее время класс Плауновых представлен одним порядком Плауновые (Lycopodiales), одним семейством Плауновые (Lycopodiaceae). Род ПЛАУН известен с верхнего девона, насчитывает 200 видов, большинство приурочены к влажным тропическим и субтропическим областям. В России 18 видов. Как вымершие, так и современные - равноспоровые растения, лишенные камбия. Спорангии располагаются в пазухе листа или на его внутренней стороне, а спорофиллы образуют на побегах спороносные зоны или собраны в стробилы. Обоеполые подземные или полуподземные гаметофиты (заростки) созревают за 1 – 15 лет. Все плауновые – вечнозеленые наземные или эпифитные растения с прямостоячими, полегающими, свисающими, ползучими или лазящими побегами. Высота прямостоячих побегов у наземных растений или свисающих не превышает 1 – 1,5 м, длина ползучих побегов может достигать 10 м и более. Эпифитные формы плаунов характерны для тропических лесов. В нашей стране плауны можно встретить в зеленомошных хвойных лесах. Среди представителей плаун годичный (Lycopodium annotinum), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), баранец обыкновенный (Huperzia selago). У плаунов годичного и булавовидного неравнодихотомическое ветвление В случае равной дихотомии все побеги занимают вертикальное положение, при неравнодихотомическом ветвлении побеги делятся на стелящиеся и прямостоячие. От стелящихся отходят боковые корни, живущие 2-5 лет. Строение стебля у разных видов отличается в области стели. У большинства видов центральный осевой цилиндр по типу плекостели. Плекостела – это такой тип стелы, при котором тяжи флоэмы и ксилемы сходясь и расходясь переплетаются в разных плоскостях. У молодого растения в самом основании сначала образуется протостела, выше актиностела и еще выше плекостела. Иногда на протяжении всей жизни сохраняется актиностела, а у некоторых протостела. Цикл развития равноспоровых плаунов разберем на примере плауна булавовидного (Lycopodium clavatum). Взрослое растение представлено спорофитом. Он состоит из стелящегося стебля, корневой системы и 2 видов листьев: микрофиллов (стерильные) и спорофиллов (фертильные) собранных в стробилы. В пазухах спорофиллов созревают спорангии (2). В результате мейоза в спорангиях образуются споры (набор хромосом – 1n) (3), из которых в дальнейшем прорастает обоеполый заросток (4). В архегониях заростка созревают яйцеклетки, в антеридиях – сперматозоиды. В результате их слияния образуется спорофит (набор хромосом – 2n) (5), из которого в дальнейшем развивается взрослое растение.  Цикл развития плауна (Lycopodium clavatum): 1 – внешний вид растения; 2 – строение стробила; 3 – развитие гаметофита из споры; 4 – органы размножения; 5 – молодой спорофит. Класс Полушниковые (Isoetopsida) Порядок Лепидодендроновые (Lepidodendrales) Большей частью крупные вымершие деревья, занимавшие господствующее положение в палеозое. Они обладали колоновидными главными стеблями до 30 м высотой. Стробилы, находившиеся на концах деревьев, достигали в длину 50 см и диаметра 5 см. Мегаспорофиллы располагались в нижней части стробила, микроспорофиллы – в верхней. Особенностью лепидодендронов являлось то, что мегаспора начинала прорастать еще в спорангиях, и на ранних этапах развития была защищена от неблагоприятных внешних условий стенкой спорангия. В результате эволюции на смену крупным древовидным формам лепидодендронов пришли более низкорослые формы сигиллярий и плевромей, т.е. растения начинали созревать на все более ранних стадиях онтогенеза. Порядок Селягинелловые (Selaginellales) Cемейство Селягинелловые (Selaginellaceae) Род Селягинелла (Selaginella) Род объединяет около 700 видов, на территории России всего 8 видов Приурочены к влажным лесам. В основном это небольшие растения 5 – 15 см. Стебель стелющийся. Селягинеллы сухих мест обитания имеют прямостоячие побеги 20-30 см до 2-3 м высотой. У селягинелл со стелющимися побегами листья в 4 ряда: 2 нижних ряда имеют более крупные листья, а 2 верхние – мелкие. У видов с прямостоячими побегами листья все одинаковые и располагаются по спирали. Листья у силягинелл 0,5 – 5 м. их основание расширено, на верхней стороне находится язычок – лигула, к каждой лигуле подходят трахеиды. У вегетативных листьев он быстро засыхает, а у спорофиллов сохраняется. Имеются крупные пластинчатые хлоропласты – примитивный признак. Характерной особенностью стелящихся селягинелл является формирование на побегах – ризофор – корневых подпорок. Они обладают положительным геотропизмом. Возникают как и стебли экзогенно, но не имеют чехлика. Стебли селягинелл с поверхности покрыты слабо кутизированной эпидермой без устьиц. Стебли прямостоячих селягинелл имеют кору: периферическая часть из механической ткани, внутренняя – паренхимная. У стелящихся стеблей кора состоит из внешней паренхиматозной и внутренней трабекулярной ткани. Цикл развития разноспоровых плаунов разберем на примере Selaginella selaginoides. Взрослое растение – спорофит (набор хромосом 2n). Оно имеет стелющуюся форму (1). Растение низкорослое (высота около 10 мм). Фертильные листья (спорофиллы) представлены 2 видами: микроспорофиллами и мегаспорофиллами (2). В пазухах микроспорофиллов развиваются микроспорангии (мужские), в пазухах мегаспорофиллов – мегаспорангии (женские). Соответственно в результате мейоза образуются 2 вида спор, из которых в дальнейшем развиваются 2 однополых гаметофита: женский (мегагаметофит) и мужской (микрогаметофит) (набор хромосом 1n) (3). На женском гаметофите имеются архегонии, на мужском – антеридии. В архегониях вырабатывается яйцеклетка, в антеридиях – сперматозоиды (4). В результате их слияния на женском мегагаметофите образуется спорофит (5).  Цикл развития селягинеллы (Selaginella selaginoides): 1 – внешний вид растения; 2 – строение стробила; 3 – развитие гаметофита из споры; 4 – сперматозоид; 5 - мегаспора со спорофитом. Порядок Полушниковые (Isoetales) Полушниковые предсавлены примерно 70 видами, объединяемыми в 1 род полушник (Isoetes) единственного семейства полушниковых (Isoetaceae) Почти все полушники – погруженно-водные многолетние травы с коротким вертикальным утолщенным стеблем и розеткой линейно-шиловидных цилиндрических листьев на верхушке. Основание стебля несет двулопастное утолщение – ризофор – на котором образуются корни. Стебель и ризофор имеют рудиментарный камбий и способны к незначительному вторичному утолщению. Представители полушников с их вертикальными неветвящимися стволиками, способными ко вторичному утолщению, фактически являются карликовыми, сохранившимися до наших дней формами некогда гигантских древовидных палеозойских разноспоровых плауновидных. В настоящее время они встречаются только в олиготрофных озерах с чистой водой. В России можно встретить полушники морской, азиатский, озерный, щетинистый. Из-за загрязнения водоемов все они быстро вымирают и поэтому занесены в Красные книги различного уровня. Некоторые полушники разводят в аквариумах. 5. Современные плауновые широко распространены по земному шару, среди них есть растения, живущие в условиях умеренной зоны и достигающие тундры, субтропические и тропические. Подавляющее большинство из них — растения наземные или эпифиты. 6. Роль этих растений в природе невелика, хотя в тропиках иногда они образуют довольно крупные скопления. Но филогенетическое значение этой древней группы высших растений, ведущей начало от риниофитов и сохранившей многие древние черты, очень велико. Некоторые виды, особенно оранжерейные, используются человеком как декоративные. Некоторые плауны ядовиты, и животные обычно их не едят. Споры этих растений, богатые жирными маслами, использовались в пиротехнике, в медицине (в качестве кожных присыпок) и металлургии (для обсыпки форм под фигурное литье), иногда из плаунов получают краску для шерсти. |