Документ Microsoft Word (3). Патогенетические механизмы развития отеков

Скачать 144.69 Kb. Скачать 144.69 Kb.

|

|

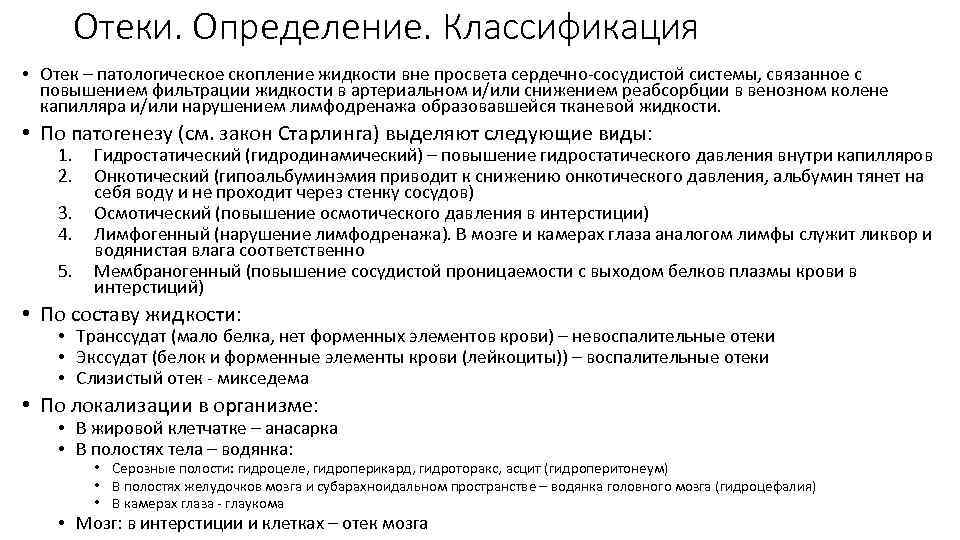

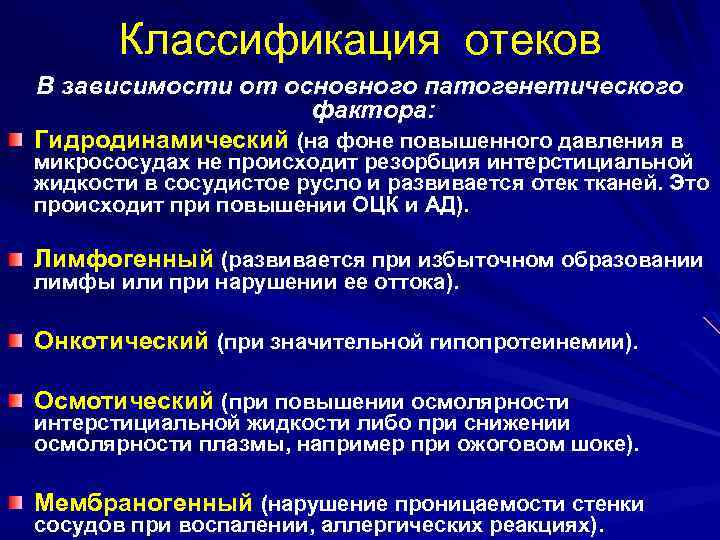

Патогенетические механизмы развития отеков   Гидродинамический (гемодинамический, гидростатический, механический) механизм: отек развивается в случае повышения кровяного давления в венах и давления лимфы в лимфатических сосудах, в результате чего затрудняется отток. Гидродинамический (гемодинамический, гидростатический, механический) механизм: отек развивается в случае повышения кровяного давления в венах и давления лимфы в лимфатических сосудах, в результате чего затрудняется отток.Лимфогенный механизм выделяют отдельно, хотя он аналогичен гидродинамическому. Чаще такие отеки регистрируют в области конечностей (слоновость). Осмотический механизм действует в результате снижения осмотического давления крови и повышения осмотического давления в тканях. В крови осмотическое давление снижается редко, в тканях повышается часто при лихорадке, ацидозе, воспалении, нефрозо- нефритах. Следует помнить: где концентрация веществ выше, туда и направляется ток жидкости. Онкотический механизм задействован при обеднении крови белками (потеря белка почками, снижение синтеза альбуминов печенью), при этом жидкость из сосудов уходит в межклеточное пространство и задерживается там, приводя к отеку. Именно белки способны набухать и задерживать воду, поэтому онкотический механизм зависит от концентрации белков в крови. Таков механизм развития отеков при кахексии (истощении) — голодные отеки. Мембраногенный механизм действует в результате повышения проницаемости биологических мембран (воспаления, интоксикации и другие явления могут приводить к повышенной проницаемости). Во всех случаях имеют место и молекулярные механизмы, связанные с деструкцией клеток и выделением медиаторов воспаления: гистамина, брадикинина, серотонина и др. (см. гл. 8), которые способствуют повышению проницаемости сосудов и инициируют развитие отеков как по времени, так и по характеру. Что же лежит в основе склонности онкологических больных к тромбозам? В целом ряде случаев это комбинация факторов. Опухолевые клетки способны выделять тканевой тромбопластин и опухолевый прокоагулянт (цистеиновая транспептидаза). Иммунный ответ на наличие опухоли сопровождается ростом содержания провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухоли, интерферон гамма), способных повреждать эндотелий, снижая его противотромботические свойства. Прогрессии тромбоза способствует цитостатическая и гормональная терапия, повреждающая как опухолевые клетки с выходом прокоагулянтных субстанций в кровоток, так и эндотелий сосудов. В значительной мере увеличивают риск тромбоза оперативные вмешательства. Да и сам по себе рост опухоли может создавать условия для тромбообразования за счет замедления кровотока при сдавлении сосудов и их инфильтрации. Как следствие, весомая часть онкологических больных подвержена венозной тромботической болезни (тромбозы глубоких вен голени/тромбоэмболии легочной артерии) Таким образом, общепатологический смысл нарушений в системе гемостаза, чаще по типу развития ДВС-синдрома из-за избыточной активации систем коагуляции, антикоагуляции и фибринолиза, со стороны организма состоит в ограничении распространения опухоли, а со стороны опухоли в увеличении метастатического потенциала и создании условий для максимально быстрого роста. http://www.voed.ru/nnd_et_pato_kl_digncure.htm |