Пищеварение

Скачать 0.74 Mb. Скачать 0.74 Mb.

|

|

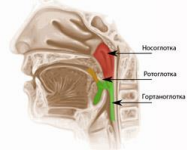

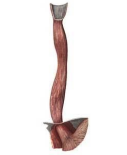

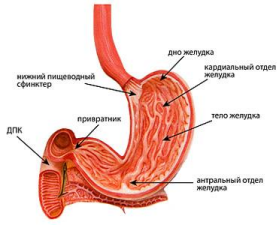

Пищеварительная система человека Глотка - воронкообразный канал, выстланный слизистой оболочкой. Верхняя стенка глотки сращена с основанием черепа, на границе между VI и VII шейными позвонками глотка, сужаясь, переходит в пищевод. Из полости рта через глотку в пищевод поступает пища. Кроме того, через нее проходит воздух, поступая из полости носа и изо рта в гортань. В глотке происходит перекрест пищеварительного и дыхательного путей.  Глотка Пищевод – цилиндрическая мышечная трубка, расположенная между глоткой и желудком длиной 22-30 см. В верхней части пищевода имеется верхний пищеводный сфинктер, в нижней - нижний пищеводный сфинктер, которые играют роль клапанов, обеспечивающих прохождение пищи по пищеварительному тракту только в одном направлении и препятствующих попаданию содержимого желудка в пищевод, глотку, ротовую полость. Пищевод выстлан слизистой оболочкой, в подслизистой основе его находятся многочисленные собственные железы, секрет которых увлажняет пищу во время ее прохождения по пищеводу в желудок. Продвижение пищевого комка по пищеводу происходит за счет волнообразных 10 сокращений его стенки – сокращение отдельных участков чередуется с их расслаблением.  Пищевод Желудок - это мешкообразное расширение пищеварительного тракта, растяжимый орган, который располагается между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. С пищеводом он соединяется через кардиальное отверстие, а с двенадцатиперстной кишкой - через отверстие привратника. Желудок изнутри покрыт слизистой оболочкой, в которой содержатся железы, вырабатывающие слизь, ферменты и соляную кислоту. Желудок является резервуаром для поглощенной пищи, которая в нем перемешивается и частично переваривается под влиянием желудочного сока.  Желудок 11 Желудочный сок вырабатывается желудочными железами, расположенными в слизистой оболочке желудка. Он содержит соляную кислоту и фермент пепсин. Эти вещества принимают участие в химической обработке поступающей в желудок пищи в процессе переваривания. Здесь под влиянием желудочного сока расщепляются белки. Благодаря этим процессам пища превращается в частично переваренную полужидкую массу (химус), которая затем поступает в двенадцатиперстную кишку. Перемешивание химуса с желудочным соком и последующее его выталкивание в тонкую кишку осуществляется путем сокращения мышц стенок желудка. Тонкая кишка занимает большую часть брюшной полости и располагается там в виде петель. Длина ее доходит до 4,5 м. Площадь внутренней поверхности тонкой кишки увеличивается за счет наличия на ней большого количества напоминающих пальцы выростов, которые называются ворсинками. Тонкая кишка содержит много желез, выделяющих кишечный сок. Здесь происходит основное переваривание пищи и всасывание питательных веществ в лимфу и кровь. Перемещение химуса в тонкой кишке происходит благодаря продольным и поперечным сокращениям мышц ее стенки. Тонкая кишка, в свою очередь, делится на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки. 12  Двенадцатиперстная кишка - первый из трех отделов тонкой кишки. Начинается от привратника желудка и доходит до тощей кишки. В двенадцатиперстную кишку поступает желчь из желчного пузыря (через общий желчный проток) и сок поджелудочной железы из поджелудочной железы. В стенках двенадцатиперстной кишки находится большое количество желез, которые секретируют богатый слизью щелочной секрет, защищающий двенадцатиперстную кишку от воздействия кислого химуса, попадающего в нее из желудка. Тощая кишка - средний отдел тонкой кишки. Название «тощая» происходит от того, что при препарировании трупа анатомы находили её пустой. Тощая кишка составляет примерно две пятых всей длины тонкой кишки. Петли тощей кишки располагаются в левой верхней части брюшной полости. Длина тощей кишки у взрослого человека достигает 0,9 — 1,8 м. У женщин короче, чем у мужчин. У живого человека кишка находится в тонический напряжённом состоянии. После смерти она растягивается, и её длина может достигать 2,4 м. Подвздошная кишка — нижний отдел тонкой кишки, отделяемой от слепой кишки илеоцекальным клапаном. Подвздошная кишка располагается в правой нижней части брюшной полости в области правой подвздошной ямки. Подвздошная кишка со всех сторон покрыта брюшиной. Какой-либо 13 чётко выраженной анатомической структуры, разделяющей подвздошную и тощую кишки нет. Однако имеются различия между этими двумя отделами тонкой кишки: подвздошная имеет больший диаметр, стенка её толще, она богаче снабжена сосудами. Петли тощей кишки лежат главным образом влево от срединной линии, петли подвздошной кишки — главным образом справа от срединной линии. Толстая кишка - это нижняя часть пищеварительного тракта, а именно нижняя часть кишечника, в которой происходит в основном всасывание воды и формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала. Толстая кишка имеет длину 1,5 м, в свою очередь разделяется на слепую кишку, ободочную кишку и прямую кишку. В толстой кишке в основном усваивается вода, электролиты и клетчатка. Слепая кишка - является начальным отделом толстой кишки и представляет собой слепой мешкообразный участок длиной от 3 до 8 см. Как правило, она полностью покрывается брюшиной. Свое название она получила вследствие своеобразного строения, напоминающего слепой мешок, в который с левой стороны впадает тонкая кишка. Сзади места соединения тонкой кишки со слепой отходит узкий, полый, слепо оканчивающийся червеобразный отросток - аппендикс, который представляет собой придаток слепой кишки. Он направлен большей частью к малому тазу и несколько изогнут. Однако расположение отростка может быть самым разнообразным. Ободочная кишка - основная часть толстой кишки, в состав которой входят четыре отдела: восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, сигмовидная кишка. Прямая кишка — конечный отдел пищеварительного тракта. Она получила свое название из-за того, что идет прямо и не имеет изгибов. 14 Служит для накопления и выведения каловых масс. Длина прямой кишки 15- 16 см. Каловые массы накапливаются в области ампулы прямой кишки, диаметр которой составляет 8-16 см, но может увеличиваться при переполнении или атонии до 30-40 см. Конечная часть прямой кишки направлена взад и вниз, называется - заднепроходный канал, проходя через тазовое дно, заканчивается отверстием (анусом). Функции желудочно-кишечного тракта • Двигательная или моторная функция, осуществляется за счет мускулатуры пищеварительного аппарата и включает в себя процессы жевания в полости рта, глотания, перемещения пищи по пищеварительному тракту и удаление из организма непереваренных остатков. • Секреторная функция заключается в выработке железистыми клетками пищеварительных соков: слюны, желудочного сока, сока поджелудочной железы, кишечного сока, желчи. Эти соки содержат ферменты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы на простые химические соединения. Минеральные соли, витамины, вода поступают в кровь в неизменном виде. • Инкреторная функция связана с образованием в пищеварительном тракте некоторых гормонов, которые оказывают воздействие на процесс пищеварения. К таким гормонам относятся: гастрин, секретин, холецистокинин-панкреозимин, мотилин и многие другие гормоны, которые влияют на моторную и секреторную функции желудочно-кишечного тракта. • Экскреторная функция пищеварительного тракта выражается в том, что пищеварительные железы выделяют в полость желудочно-кишечного тракта продукты обмена, например, аммиак, мочевину, соли тяжелых металлов, лекарственные вещества, которые затем удаляются из организма. • Всасывательная функция. Всасывание — это проникновение различных веществ через стенку желудочно-кишечного тракта в кровь и 15 лимфу. Всасыванию подвергаются в основном продукты гидролитического расщепления пищи — моносахара жирные кислоты и глицерин, аминокислоты и др. В зависимости от локализации процесса пищеварения его делят на внутриклеточное и внеклеточное. Внутриклеточное пищеварение — это гидролиз пищевых веществ, которые попадают внутрь клетки в результате фагоцитоза (защитная функция организма, выражающаяся в захватывании и переваривании особыми клетками – фагоцитами посторонних частиц) или пиноцитоза (усваивание клетками воды и растворенных в ней веществ). В организме человека внутриклеточное пищеварение имеет место в лейкоцитах. Внеклеточное пищеварение делится на дистантное (полостное) и контактное (пристеночное, мембранное). Дистантное (полостное) пищеварение характеризуется тем, что ферменты в составе пищеварительных секретов осуществляют гидролиз пищевых веществ в полостях желудочно-кишечного тракта. Дистантным оно называется потому, что сам процесс пищеварения осуществляется на значительном расстоянии от места образования ферментов. Контактное (пристеночное, мембранное) пищеварение осуществляется ферментами, фиксированными на клеточной мембране. Структуры, на которых фиксированы ферменты, представлены в тонком отделе кишечника гликокаликсом — сетевидным образованием из отростков мембраны - микроворсинок. Первоначально гидролиз пищевых веществ начинается в просвете тонкой кишки под влиянием ферментов поджелудочной железы. Затем образовавшиеся олигомеры гидролизуются ферментами поджелудочной железы. Непосредственно у мембраны гидролиз образовавшихся димеров производят фиксированные на ней собственно кишечные ферменты. Эти ферменты синтезируются в энтероцитах и переносятся на мембраны их микроворсинок. Наличие в слизистой оболочке тонкой кишки складок, ворсинок, микроворсинок увеличивает внутреннюю поверхность кишки в 300-500 раз, 16 что обеспечивает гидролиз и всасывание на огромной поверхности тонкой кишки. Строение и функции печени Впервые закладка печени обозначается у зародыша длиной 3-5 мм, когда эпителиальные клетки выстилки переднего входа кишечника становятся более высокими, затем начинают быстро размножаться, образуя утолщение. Этот участок расположен каудальнее сердца. После замыкания кишечной трубки становится видно, что закладка печени представляет собой вырост эпителия вентральной стенки будущей 12-перстной кишки, расположенный непосредственно след за закладкой желудка. Растущая закладка печени образует выпячивание в вентральной брыжейке, так называемую печеночную бухту (печеночный дивертикул). В быстро увеличивающемся выпячивании вскоре можно различить две части – краниальную и каудальную. Краниальная часть врастает в мезенхиму вентральной брыжейки, подразделяясь на правую и левую порции. Вскоре здесь можно различить эпителиальные балки и зачатки желчных протоков. Энтодермальный зачаток печени развивается в виде компактных клеточных тяжей, сетевидно связанных друг с другом. В петли этой сети проникает мезенхима и здесь строятся тонкостенные кровеносные сосуды. В результате одна сеть пронизывает другую и уже с самого начала между эпителиальными структурами и сосудистыми элементами устанавливается теснейшая взаимосвязь. Каудальная часть не образует эпителиальных тяжей, растет как полый орган, формируя желчный пузырь и проток желчного пузыря. Печень является сложно построенным, полифункциональным органом. В процессе индивидуального развития одна функция (как ведущая) сменяет другую. Печень, как известно, является полимерным органом, состоящим из структурно-функциональных единиц – долек. Процесс формирования долек очень сложен и растянут во времени. В нем участвуют как растущие печеночные балки, так и сосуды. С развитием междольковой 17 соединительной ткани к концу первого года внеутробной жизни становится более заметной и дольчатая структура. Однако четкая дольчатая структура печени появляется у детей лишь к 4-5 году жизни. Формирование дефинитивной структуры печени заканчивается, в основном, к 10 годам. Печень - второй по размерам орган тела человека (самым крупным является кожа) и крупнейшая железа, масса которой составляет около 1-1,5 кг. Она располагается в брюшной полости под диафрагмой. Печень представляет собой орган, в котором питательные вещества, всосавшиеся в пищеварительном тракте, проходят обработку и накапливаются для последующего использования другими частями тела. Следовательно, печень представляет собой связующее звено между пищеварительной системой и кровью. Большая часть ее крови (70¬80%) происходит из воротной вены, которая собирает кровь желудка, кишки и селезенки; лишь меньший объем (20-30%) приносится печеночной артерией. Все вещества, которые всасываются в кишке, попадают в печень через воротную вену, исключение составляют сложные липиды (хиломикроны - капли, окруженные мембраной), которые транспортируются, главным образом, лимфатическими сосудами. Положение печени в сосудистой системе оптимально для собирания, видоизменения и накопления метаболитов и для нейтрализации и устранения токсических веществ. Удаление их из организма осуществляется желчью - экзокринным секретом печени, который важен для переваривания липидов. Печень обладает также очень важной функцией выработки белков плазмы, таких, как альбумин, другие белки-переносчики, факторы свертывания и факторы роста. Тонкая соединительнотканная капсула (капсула Глиссона), покрывает печень снаружи. Через ворота в орган проникают воротная вена и печеночная артерия и выходят правый и левый печеночные протоки и лимфатические сосуды. Эти сосуды и протоки окружены соединительной тканью вплоть до их окончания (или начала) в портальных пространствах между дольками 18 печени. В этом участке образуется тонкая сеть ретикулярных волокон, которая поддерживает гепатоциты и эндотелиальные клетки синусоидов печеночной дольки. Печеночная долька. Основным структурным компонентом печени является печеночная клетка, или гепатоцит (греч. hepar - печень + kytos - клетка). Эти эпителиальные клетки организованы в соединяющиеся между собой пластинки и образуют 2/3 массы печени. На гистологических срезах под световым микроскопом можно видеть структурные единицы печени - печеночные дольки. Печеночная долька образована полигональной массой ткани размерами примерно 0,7 х 2 мм, по периферии которой располагаются портальные пространства, а в центре - центральная, или централобулярная вена. Портальные пространства, участки, расположенные по углам дольки, содержат соединительную ткань, желчные протоки, лимфатические сосуды, нервы и кровеносные сосуды. В печени человека на дольку приходятся от трех до шести портальных пространств, в каждом имеются венула (ветвь воротной вены), артериола (ветвь печеночной артерии), проток (элемент системы желчных протоков) и лимфатические сосуды. Венула содержит кровь, направляющуюся из верхней и нижней брыжеечных и селезеночных вен. Артериола содержит богатую кислородом кровь, которая поступает из чревного ствола брюшной аорты. Проток, выстланный кубическим эпителием, несет желчь, синтезированную гепатоцитами, и в конечном итоге открывается в печеночный проток. Один или несколько лимфатических сосудов отводят лимфу, которая в конце концов попадает в кровоток. У некоторых животных (например, у свиней) дольки отделены друг от друга прослойками соединительной ткани. У человека они отсутствуют, и дольки на большей части своей длины столь тесно контактируют между собой, что установить точные границы между различными дольками затруднительно. Гепатоциты в печеночной дольке ориентированы радиально и располагаются подобно кирпичам в стене. Эти клеточные пластинки 19 направлены от периферии дольки к ее центру и свободно анастомозируют друг с другом, образуя губчатую структуру, сходную с лабиринтом. Пространство между этими пластинками содержат капилляры - печеночные синусоиды (до 30 мкм в диаметре). Синусоидные капилляры представляют собой неравномерно расширенные сосуды, которые состоят только из прерывистого слоя фенестрированных эндотелиальных клеток. Диаметр фенестр - около 100 нм, они не имеют диафрагм и располагаются группами. Между эндотелиальными клетками также имеются пространства, которые, в сочетании с клеточными фенестрами и прерывистой базальной пластинкой (в зависимости от вида), придают этим сосу-дам очень большую проницаемость. Субэндотелиальное пространство, известное как пространство Диссе (0,2-1 мкм), отделяет эндотелиальные клетки от гепатоцитов. Фенестры и пре-рывистость эндотелия обусловливают свободный ток плазмы, но не клеточных элементов, в пространство Диссе, обеспечивая незатрудненный обмен молекулами (включая макромолекулы) между просветом синусоидов и гепатоцитами и в обратном направлении. Этот обмен важен в физиологическом отношении, не только потому, что гепатоциты секретируют в кровь большое число макромолекул (например, липопротеины, альбумин, фибриноген), но также поскольку печень захватывает и разрушает многие из этих крупных молекул. Базолатеральная поверхность гепатоцита, которая обращена в пространство Диссе, содержит многочисленные микроворсинки и обладает высокой эндоцитозной и пиноцитозной активностью. Синусоид окружен и поддерживается тонкой оболочкой из ретикулярных волокон. Помимо эндотелиальных клеток, синусоиды содержат макрофаги, известные как клетки Купфера - составляют 20-25% клеток синусоида (особенно многочисленны на периферии дольки), располагаются в щелях между эндотелиальными клетками или распластываются по их поверхности, перемещаясь по ней. Обладают 20 высокой фагоцитарной активностью и мощным лизосомаль- ным аппаратом; эффективно очищают приносимую из системы воротной вены кровь от частиц, микроорганизмов, антигенов и токсинов. В пространстве Диссе (перисинусоидальном пространстве) находятся жиронакапливающие клетки, называемые также звездчатыми клетками, или клетками Ито - составляют, в среднем, около 20-25% клеток синусоидов; располагаются в пространстве Диссе, охватывая снаружи своими длинными отростками синусоиды и контактируя с гепатоцитами. Эти клетки содержат липидные включения, богатые витамином А. В здоровой печени у этих клеток несколько функций - поглощение, накопление и выделение ретиноидов, синтез и секреция некоторых белков межклеточного вещества и протеогликанов, секреция факторов роста и цитокинов и регуляция диаметра просвета синусоидов в ответ на действие различных регуляторных факторов (например, простагландинов, тромбоксана А2). Ямочные клетки (pit-клетки) составляют около 5% клеток синусоидов, располагаются в просвете синусоидов (прикрепляясь отростками к эндотелию), реже - в пространстве Диссе. Контактируют с клетками Купфера и гепатоцитами, оказывая на них регуляторные воздействия. Ядро темное, цитоплазма содержит характерные гранулы с плотным центром, похожим на фруктовую косточку (по английски - pit). По ряду признаков сходны с натуральными киллерами, обладают высокой противоопухолевой активностью. |