Мужская половая. Половая система

Скачать 0.78 Mb. Скачать 0.78 Mb.

|

|

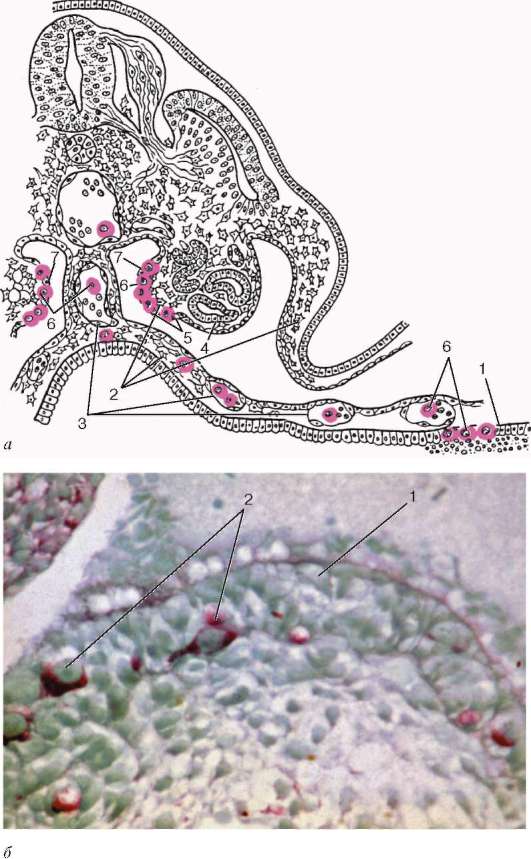

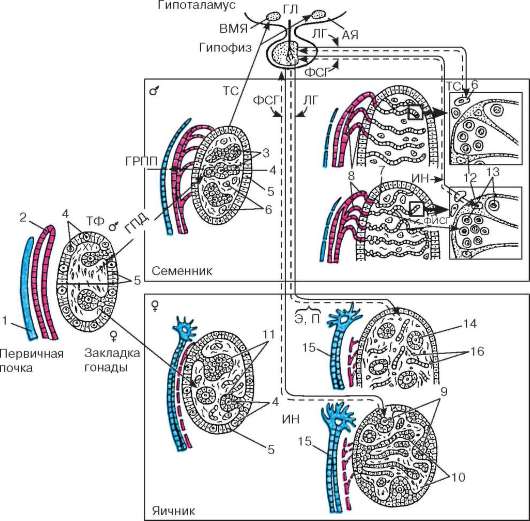

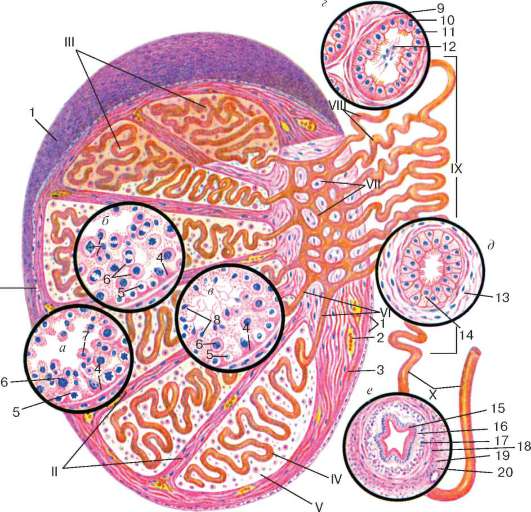

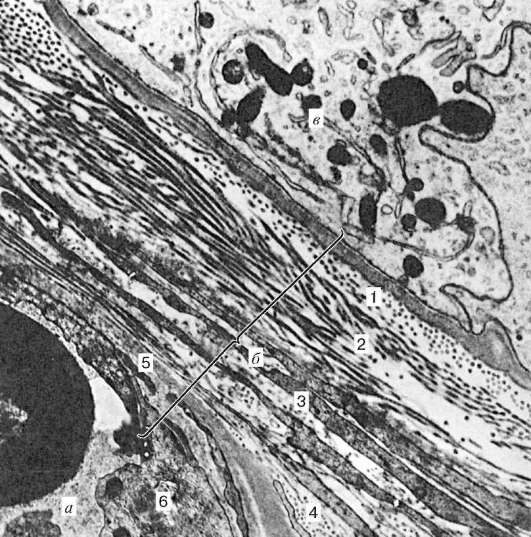

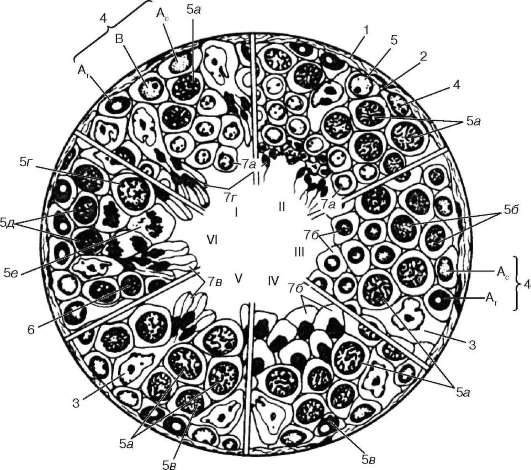

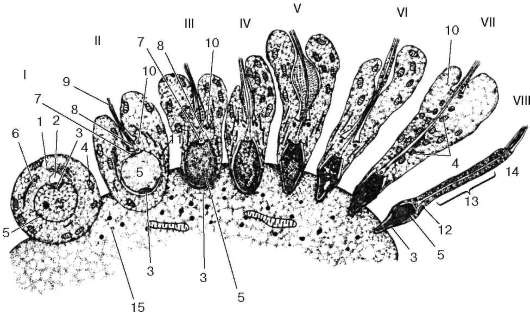

Глава 20. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА Половая система объединяет органы, которые обеспечивают воспроизводство позвоночных и человека, и включает гонады, где происходит образование половых клеток и синтез половых гормонов, и добавочные органы полового тракта. В мужском и женском организмах органы половой системы имеют выраженные морфофункциональные особенности, определяющие вторичные половые признаки. В мужском организме гонады представлены яичками, а добавочные органы - семявыносящими путями, семенными пузырьками, предстательной и бульбо-уретральными железами и половым членом. В женском организме гонады представлены яичниками, а добавочные органы - маткой, маточньми трубами (яйцеводами), влагалищем, наружными половыми органами. В женском организме с половым созреванием тесно связана гистофизиология молочной железы (см. главу 18). Различия между полами предопределяются генетически через половые хромосомы (XY у мужчин и XX у женщин). Существенной особенностью женской половой системы является цикличность и периодичность деятельности. При этом созревание женской половой клетки и изменения активности секреции женских половых гормонов регулярно повторяются, тогда как мужская половая система функционирует непрерывно с момента достижения организмом половой зрелости до начала возрастного увядания. Р  азвитие. Закладка половой системы в начальных стадиях эмбриогенеза протекает у обоих полов одинаково (индифферентная стадия) и во взаимодействии с развитием выделительной системы (рис. 20.1). Гонада становится заметна у 4-недельного зародыша в виде половых валиков - утолщений цело-мического эпителия на вентромедиальной поверхности обеих первичных почек (mesonephros). Первичные половые клетки у зародышей обоего пола - гоноци-ты - появляются в пресомитных стадиях эмбриогенеза (во 2-й фазе гастру-ляции). Однако клетки четко выявляются при формировании желточного пузырька. В стенке последнего гоноциты характеризуются большими размерами, крупным ядром, повышенным содержанием гликогена и высокой активностью щелочной фосфатазы в цитоплазме. Здесь клетки размножаются, затем, азвитие. Закладка половой системы в начальных стадиях эмбриогенеза протекает у обоих полов одинаково (индифферентная стадия) и во взаимодействии с развитием выделительной системы (рис. 20.1). Гонада становится заметна у 4-недельного зародыша в виде половых валиков - утолщений цело-мического эпителия на вентромедиальной поверхности обеих первичных почек (mesonephros). Первичные половые клетки у зародышей обоего пола - гоноци-ты - появляются в пресомитных стадиях эмбриогенеза (во 2-й фазе гастру-ляции). Однако клетки четко выявляются при формировании желточного пузырька. В стенке последнего гоноциты характеризуются большими размерами, крупным ядром, повышенным содержанием гликогена и высокой активностью щелочной фосфатазы в цитоплазме. Здесь клетки размножаются, затем,Рис. 20.1. Развитие гонад в эмбриогенезе: а - схема первичной локализации гоноцитов (окрашены) в желточном мешке зародыша и их последующей миграции в зачаток гонад (по Пэттену, с изменениями А. Г. Кнорре): 1 - эпителий желточного пузырька; 2 - мезенхима; 3 - сосуды; 4 - первичная почка (мезонефрос); 5 - зачаток гонады; 6 - первичные половые клетки; 7 - поверхностный эпителий; б - половой валик зародыша человека 31-32 сут развития (препарат В. Г. Кожухаря): 1 - эпителий полового валика; 2 - гоноциты продолжая деление, мигрируют по мезенхиме желточного пузырька, задней кишки и с кровотоком в толщу половых валиков. С 33-35 сут из клеток цело-мического эпителия формируются половые тяжи, которые врастают в подлежащую мезенхиму. Тяжи в своем составе содержат гоноциты. Объем гонад увеличивается, они выступают в целомическую полость, обособляются, но остаются связанными с первичной почкой. Клетки последней подвергаются апоптозу, однако часть клеток мезонефроса выселяется в окружающую мезенхиму и вступает в контакт с эпителиоцитами половых тяжей. На этой стадии развития происходит формирование гонадной бластемы, в составе которой находятся гоноциты, клетки целомического происхождения, клетки мезонефрального происхождения и клетки мезенхимы. До 7-й нед гонада не дифференцирована по полу и называется индифферентной. В процессе развития индифферентной гонады из мезонефрального протока первичной почки, тянущегося от ее тела к клоаке, отщепляется параллельно идущий парамезонефральный проток. Половые различия в строении индифферентной гонады регистрируются на 6-7-й нед эмбриогенеза человека, причем мужская гонада развивается раньше женской. Среди факторов дифференцировки мужских гонад большую роль играет Y-хромосома, на коротком плече которой локализуется ген половой детерминации (ГПД) и ряд других генов-участников детерминации пола. Экспрессия последних влияет на развитие из клеток целомическо-го происхождения поддерживающих эпителиоцитов (сустентоцитов, клеток Сертоли). Клетки Сертоли, в свою очередь, оказывают влияние на диффе-ренцировку интерстициальных эндокриноцитов (клеток Лейдига). Эти клетки обнаруживаются между половыми тяжами. Эмбриональные источники развития клеток точно не выявлены. К вероятным источникам относят клетки мезонефроса или клетки нейрального происхождения. Начало выработки клетками Лейдига гормона тестостерона вызывает преобразование мезонефральных протоков в систему мужских половых протоков (выносящие канальцы яичка, проток придатка, семявыносящий проток, семенные пузырьки, семяизвергающий проток). В свою очередь, выработка клетками Сертоли гормона регрессии парамезонефрального протока вызывает апоптоз клеток парамезонефрального протока. На 3-м мес внутриутробного развития в срезах яичек отчетливо видны извитые тяжи, в составе которых гоноциты дифференцируются в сперматогонии. 20.1. МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА 20.1.1. Яички Яички, или семенники (testes), - мужские гонады, в которых образуются мужские половые клетки и мужской половой гормон - тестостерон. Развитие. При развитии яичка по верхнему краю первичной почки формируется будущая соединительнотканная капсула семенника - белочная оболочка (tunica albuginea), которая отделяет половые тяжи от полового валика, давшего им начало. В дальнейшем половые тяжи развиваются в семенные канальцы (tubuli seminiferi). Семенные канальцы сливаются с канальцами семявыносящей системы, формирующейся путем перестройки эпителиальной выстилки канальцев мезонефроса. Так, канальцы сети (rete testis), приближаясь к белочной оболочке средостения, сливаются в выносящие канальцы (ductuli efferentes). Выносящие канальцы яичка, собираясь, переходят далее в канал придатка яичка (ductus epididymis), проксимальный отдел которого, многократно извиваясь, образует придаток семенника (epididymis), тогда как его дистальная часть становится семявыносящим протоком (ductus defferes). Парамезонефральный проток в мужском организме атрофируется и сохраняется только краниальный конец (формирует гидатиды, которые прикрепляются к соединительнотканной структуре яичка) и дистальный, превращающийся в мужскую маточку (utriculus prostaticus). Последняя у взрослого мужчины располагается в толще предстательной железы (рис. 20.2). К концу 3-го мес завершается миграция яичек в малый таз. Опускание яичек в мошонку происходит между 6-м и 8-м мес развития. В онтогенезе эндокринная функция яичка устанавливается раньше, чем генеративная. Мужской половой гормон - тестостерон начинает вырабатываться у зародыша человека приблизительно с 8-10-й нед внутриутробного периода. На 3-м мес эмбриогенеза клетки Лейдига в яичке достаточно многочисленны и образуют околососудистые скопления. С 6-го мес количество клеток уменьшается и остается неизменным до 2-го мес постнаталь-ной жизни. Строение. Снаружи большая часть семенника покрыта серозной оболочкой - брюшиной, под которой располагается плотная соединительнотканная оболочка, получившая название белочной (tunica albuginea) (рис. 20.3). На задней поверхности яичка белочная оболочка утолщается, формируя средостение (mediastinum testis), от которого в глубь железы отходят соединительнотканные перегородки (septula testis), разделяющие железу на дольки (около 250 долек), в каждой из которых находится 1-4 извитых семенных канальца (tubuli seminiferi convoluti). Каждый семенной каналец имеет диаметр от 150 до 250 мкм и длину от 30 до 70 см. Приближаясь к средостению, канальцы (300-450 в каждом семеннике) сливаются и становятся прямыми, а в толще средостения соединяются с канальцами сети семенника. Из сети выходит 10-12 выносящих канальцев (ductuli efferens), впадающих в проток придатка (ductus epididymis). В дольках яичка между петлями извитых семенных канальцев находится интерстициальная (соединительная) ткань с гемо- и лимфатическими сосудами. В составе этой ткани, кроме фибробластов, обнаруживаются макрофаги, тучные клетки, а около кровеносных капилляров (преимущественно фенестрированного типа) группами располагаются гормонсинтезирующие клетки Лейдига (интерстици-альные эндокриноциты). Внутреннюю выстилку канальца образует эпителиосперматогенный слой, расположенный на базальной мембране. Собственная оболочка (tunica propria) канальца представлена базальным слоем (stratum basale), миоидным слоем (stratum myoideum) и волокнистым слоем (stratum fibrosum). Кнаружи от базальной  Рис. 20.2. Стадии развития гонад и становления их гормональной регуляции в онтогенезе (по Б. В. Алешину, Ю. И. Афанасьеву, О. И. Бриндаку, Н. А. Юриной): ТФ - телоферрон; ГПД - ген половой детерминации; ГРПП - гормон регрессии парамезонефрального протока; ТС - тестостерон; Э - эстрадиол; П - прогестерон; ФСГ -фолликулостимулирующий гормон; ФИСГ - фактор, ингибирующий спер-матогонии; ЛГ - лютеинизирующий гормон; ИН - ингибин; ГЛ - гонадолиберин; АЯ - аркуатное ядро; ВМЯ - вентромедиальное ядро. 1 - парамезонефральный проток; 2 - мезонефральный проток; 3 - половые тяжи; 4 - гоноциты; 5 - эпителий; 6 - клетки Лейдига; 7 - сеть семенника; 8 - выносящие канальцы семенника; 9 - корковое вещество яичника; 10 - мозговое вещество яичника; 11 - примор-диальные фолликулы; 12 - клетки Сертоли; 13 - сперматогонии; 14 - первичные фолликулы; 15 - маточная труба; 16 - интерстициальные клетки мембраны эпителия находится сеть коллагеновых волокон базального слоя. Миоидный слой образован миоидными клетками, содержащими актино-вые филаменты. Миоидные клетки обеспечивают ритмические сокращения стенки канальцев. Наружный волокнистый слой состоит из двух частей.  Рис. 20.3. Строение яичка (по Е. Ф. Котовскому): а - эпителиосперматогенный слой в фазе размножения сперматогоний и в начале фазы роста сперматоцитов; б - эпителиосперматогенный слой в конце фазы роста и в фазе созревания сперматоцитов; в - фаза формирования; г - строение семявыно-сящего канальца яичка; д - строение канала придатка; е - строение семявынося-щего канала. I - оболочки яичка; II - перегородки яичка; III - дольки яичка; IV - извитой семенной каналец; V - интерстициальная ткань; VI - прямые канальцы яичка; VII - сеть яичка; VIII - выносящие канальцы яичка; IX - канал придатка; X - семявыносящий канал. 1 - мезотелий; 2 - кровеносный сосуд; 3 - соединительнотканные клетки; 4 - поддерживающие эпителиоциты (клетки Сертоли); 5 - сперматогонии; 6 - сперматоциты; 7 - сперматиды; 8 - сперматозоиды в просвете извитого семенного канальца; 9 - мышечно-волокнистая оболочка семявыносящего канальца; 10 - реснитчатые эпителиоциты; 11 - кубические эпителиоциты; 12 - сперматозоиды в семявыносящем канальце яичка; 13 - мышечно-фиброзная оболочка канала придатка яичка; 14 - двухрядный реснитчатый эпителий семявыносящего канала; 15 - двухрядный реснитчатый эпителий; 16 - собственная пластинка слизистой оболочки; 17 - внутренний продольный слой мышечной оболочки; 18 - средний циркулярный слой мышечной оболочки; 19 - наружный продольный слой мышечной оболочки; 20 - адвентициальная оболочка  Рис. 20.4. Гематотестикулярный барьер яичка человека. Электронная микрофотография, ув. 24 000 (по А. Ф. Астраханцеву): а - капилляр; б - гематотестикулярный барьер; в - поддерживающий эпителиоцит. 1 - базальная мембрана; 2 - внутренний волокнистый (базальный) слой; 3 - мио-идный слой; 4 - наружный волокнистый слой; 5 - базальная мембрана эндотелио-цитов; 6 - эндотелий Непосредственно к миоидному слою примыкает неклеточный слой, образованный базальной мембраной миоидных клеток и коллагеновыми волокнами. За ними расположен слой, состоящий из фибробластоподобных клеток, прилежащий к базальной мембране эндотелиоцитов гемокапилляра. Избирательность поступления веществ из крови в эпителиосперматоген-ный слой и различия в химическом составе плазмы крови и жидкости из семенных канальцев позволили сформулировать представление о гематоте-стикулярном барьере. Гематотестикулярным барьером называется совокупность структур, располагающихся между просветами капилляров и семенных канальцев (рис. 20.4). Эпителиосперматогенный слой (epithelium spermatogenicum) формируется двумя клеточными дифферонами: сперматогенными клетками (cellulae spermatogenicae), которые находятся на различных стадиях дифференциров-ки (стволовые клетки, сперматогонии, сперматоциты, сперматиды и сперматозоиды) и поддерживающими эпителиоцитами (клетками Сертоли), или сустентоцитами (epitheliocytus sustentans). Гистологические элементы двух клеточных дифферонов находятся в тесной морфофункциональной связи. Поддерживающие эпителиоциты лежат на базальной мембране, имеют пирамидальную форму и достигают своей вершиной просвета извитого семенного канальца. Ядра клеток имеют неправильную форму с инвагинациями, ядрышко (ядрышко и две группы околоядрышкового хроматина). В цитоплазме особенно хорошо развита агранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи. Присутствуют также микротрубочки, микрофила-менты, лизосомы и особые кристаллоидные включения. Обнаруживаются включения липидов, углеводов, липофусцина. На боковых поверхностях сустентоциты образуют бухтообразные углубления, в которых располагаются дифференцирующиеся сперматогонии, сперматоциты и сперматиды. Между соседними поддерживающими клетками формируются зоны плотных контактов, которые подразделяют весь слой на два отдела - наружный базальный и внутренний адлюминальный. В базальном отделе расположены сперматогонии, имеющие максимальный доступ к питательным веществам, поступающим из кровеносных капилляров. В адлюминальном отделе находятся сперматоциты на стадии мейоза, а также сперматиды и сперматозоиды, которые не имеют доступа к тканевой жидкости и получают питательные вещества непосредственно от поддерживающих эпителиоцитов. Клетки Сертоли создают микросреду, необходимую для дифференцирующихся половых клеток, изолируют формирующиеся половые клетки от токсических веществ и различных антигенов, препятствуют развитию иммунных реакций. Кроме того, они способны к фагоцитозу дегенерирующих половых клеток и последующему лизису с помощью своего лизо-сомального аппарата. Клетки синтезируют андрогенсвязывающий белок (АСБ), который транспортирует мужской половой гормон к сперматидам. Секреция АСБ усиливается под влиянием ФСГ. Поддерживающие эпителиоциты имеют поверхностные рецепторы ФСГ, а также рецепторы тестостерона и его метаболитов. Различают два вида клеток Сертоли - светлые клетки, продуцирующие ингибин, тормозящий секрецию ФСГ аденогипофизом, и темные клетки, продуцирующие факторы, стимулирующие деление половых клеток. Генеративная функция. Сперматогенез Образование мужских половых клеток (сперматогенез) протекает в извитых семенных канальцах и включает четыре последовательные стадии, или фазы: размножение, рост, созревание и формирование (рис. 20.5). Начальной фазой сперматогенеза является размножение сперматогоний, занимающих наиболее периферическое (базальное) положение в эпителио-сперматогенном слое. Среди сперматогоний выделяются два типа клеток: 1) стволовые клетки типа А; 2) клетки-предшественники типа В. Морфологически в популяции стволовых А-сперматогоний различают светлые и темные клетки (см. рис. 20.5). Для обоих видов клеток характерно преобладание в ядрах деконденсированного хроматина и расположение ядрышек около ядерной оболочки. Однако в темных клетках типа А степень  Рис. 20.5. Сперматогенез (по И. Г. Клермону, с изменениями): I-VI - стадии цикла развития мужских половых клеток в семенных канальцах человека. 1 - соединительнотканная капсула канальца; 2 - базальная мембрана; 3 - поддерживающие клетки; 4 - сперматогонии; тип Ас - светлый; тип АТ - темный; В - тип В; 5 - сперматоциты 1-го порядка: 5а - в пахитене; 5б - в прелептотене; 5в - в лептотене; 5г - в диплотене; 5д - в зиготене; 5е - делящиеся сперматоциты 1-го порядка; 6 - сперматоциты 2-го порядка с интерфазными ядрами; 7 - сперма-тиды на различных стадиях развития (а, б, в, г) конденсации хроматина больше, чем в светлых. Темные клетки относят к «резервным» медленно обновляющимся стволовым клеткам, а светлые - к быстро обновляющимся клеткам. Для стволовых клеток характерно наличие овальных ядер с диффузно распределенным хроматином, одного или двух ядрышек, большое содержание в цитоплазме рибосом и полисом, малое количество других органелл. Клетки типа В имеют более крупные ядра, хроматин в них не дисперсный, а собран в глыбки. Часть стволовых клеток типа А после ряда митотических циклов становится источником развития В-сперматогоний - клеток-предшественников первичных сперматоцитов. Сперматогонии типа В после митотического деления не завершают цитокинез и остаются соединенными цитоплазмати- ческими мостиками. Появление таких спаренных сперматогоний свидетельствует о начале процессов дифференцировки мужских половых клеток. Дальнейшее деление таких клеток приводит к образованию цепочек или групп сперматогоний, соединенных цитоплазматическими мостиками. В следующей фазе (роста) сперматогонии перестают делиться и дифференцируются в сперматоциты 1-го порядка (первичные сперматоциты). Син-цитиальные группы сперматогоний перемещаются в адлюминальную зону эпителиосперматогенного слоя. В фазе роста сперматогонии увеличиваются в объеме и вступают в первое деление мейоза (редукционное деление). Профаза первого деления длинная и состоит из лептотены, зиготены, пахи-тены, диплотены, диакинеза. Перед профазой в S-периоде сперматоцита 1-го порядка происходит удвоение количества ДНК. Сперматоцит находится в прелептотене. В леп-тотене хромосомы становятся видимыми в виде тонких нитей. В зиготе-не гомологичные хромосомы расположены парами (конъюгируют), образуя биваленты, между конъюгирующими хромосомами происходит обмен генами. В пахитене (от лат. pachys - толстый) пары конъюгирующих хромосом продолжают укорачиваться и одновременно утолщаться. Гомологичные хромосомы находятся в тесном контакте по всей своей длине. С помощью электронного микроскопа в сперматоцитах 1-го порядка обнаружены синаптонемные комплексы в местах соприкосновения гомологичных хромосом - парные параллельно расположенные ленты шириной около 60 нм, разделенные светлым промежутком шириной около 100 нм. В светлом промежутке видны срединная электронно-плотная линия и пересекающие его тонкие филаменты. Оба конца комплекса присоединены к ядерной оболочке. У человека формируется 23 синаптонемных комплекса. В диплотене гомологичные хромосомы, образующие бивалент, отходят друг от друга, так что становится видна каждая в отдельности, но сохраняют связь в перекрестках хромосом. Одновременно можно видеть, что каждая хромосома состоит из двух хроматид. Дальнейшая спирализация приводит к тому, что пары конъюгирующих хромосом приобретают вид коротких телец разнообразной формы - так называемых тетрад. Поскольку каждая тетрада образована двумя конъюгировавшими хромосомами, число тетрад оказывается вдвое меньше, чем исходное число хромосом, т. е. гаплоидным, - у человека 23 тетрады. В диакинезе хромосомы еще более утолщаются, после чего клетка вступает в метафазу первого деления мейоза (или первого деления созревания) и хромосомы располагаются в экваториальной плоскости. В анафазе обе хромосомы каждого бивалента расходятся к полюсам клетки - по одной к каждому полюсу. Таким образом, в каждой из двух дочерних клеток - сперматоцитов 2-го порядка (вторичных сперматоцитов) - содержится гаплоидное число хромосом (23 у человека), но каждая хромосома представлена диадой. Второе деление созревания начинается сразу вслед за первым, и происходит как обычный митоз без репликации хромосом. В анафазе второго деления созревания диады сперматоцитов 2-го порядка разъединяются на монады, или одиночные хроматиды, расходящиеся к полюсам. В результате сперма-  |