Экономика. Экономика.. Понятие, факторы и типы экономического роста 5 Сущность экономического роста 5

Скачать 490 Kb. Скачать 490 Kb.

|

|

ВВЕДЕНИЕ Одна из важнейших задач в современной экономике – это задача, связанная с обеспечением устойчивых темпов экономического роста. Если до сих пор люди исследовали главным образом проблему наиболее полного использования ресурсов, то теперь вопрос ставится иначе: как в условиях полной занятости увеличить объем производства? Теория экономического роста является одним из наиболее сложных разделов экономической науки, посвященной исследованию рыночного хозяйства. Как определить вклад каждого из факторов производства в процесс увеличения общественного продукта? Как измерить качественное совершенствование труда, капитала и земли, т. е. какие показатели могут отразить эти изменения? Особое значение анализ экономического роста имеет в последние десятилетия. Возвышение потребностей, исчерпание традиционных ресурсов, увеличение численности населения обуславливают решение двуединой задачи: экономического роста и эффективности экономики. Сам по себе экономический рост противоречив. Так, можно добиться увеличения производства и потребления, материальных благ за счет ухудшения их качества, за счет экономии на очистных сооружениях и ухудшения условий жизни. Добиться временного роста производства можно и за счет хищнической эксплуатации ресурсов. Такой рост или неустойчив или вообще нежелателен. Поэтому экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается с социальной стабильностью и социальным оптимизмом. Такой рост предполагает достижение ряда сбалансированных целей: увеличения продолжительности жизни, снижения заболеваемости и травматизма; повышения уровня образования и культуры; более полного удовлетворения потребностей и рационализации потребления; социальной стабильности и уверенности в своем будущем; преодоления нищеты и резких различий в уровне жизни; достижения максимальной занятости; защиты окружающей среды и повышения экологической безопасности; снижения преступности. В настоящее время экономический рост (его содержание, факторы, на него влияющие) стал наиболее обсуждаемой темой в России, что доказывает актуальность темы данной работы. И это объяснимо, ведь ситуация меняется буквально на глазах. Впервые за годы реформ наша страна переживает устойчивый экономический рост. И что самое главное – по своему содержанию, структуре это совершенно другой, более здоровый рост, по сравнению с тем, что мы наблюдали до кризиса 1998 года. Объектом данной курсовой работы является экономический рост. Предмет – факторы экономического роста, условия и перспективы. Цель нашей работы – проанализировать сущность экономического роста. Задачи нашей работы: изучить понятие и факторы экономического роста; проанализировать экономический рост РФ и перспективы развития. Глава 1. Понятие, факторы и типы экономического роста 1.1. Сущность экономического роста Экономический рост – одна из основных макроэкономических целей, способом достижения которой является опережающий рост национального продукта по сравнению с ростом населения1. Сущность экономического роста состоит в разрешении и воспроизведении на новом уровне основного противоречия экономики: между ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей. Разрешается это противоречие двумя основными способами: во-первых, за счет увеличения производственных возможностей, во-вторых, за счет наиболее эффективного использования имеющихся производственных возможностей и развития общественных потребностей. Экономический рост позволяет одновременно увеличивать наличные ресурсы, текущее потребление, а также новые дополнительные вложения в дальнейшее развитие производства. Растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне. Рассматривая экономический рост с точки зрения интересов всего общества, можно выделить две его основные цели: повышение материального благосостояния населения и поддержание национальной безопасности. На макроэкономическом уровне ведущими показателями динамики экономического роста являются: Рост объема ВВП, ВНП или валового национального дохода Коэффициент роста =  ; ;Темпы роста ВВП, ВНП или национального дохода в расчете на душу населения Темп роста = коэффициент роста×100%; Темпы прироста промышленного производства в целом, по основным отраслям и на душу населения Темп прироста = темп роста – 100% Для измерения экономического роста, особенно при сопоставлении на международном уровне, широко используется темп прироста на душу населения. Этот показатель обычно используется для характеристики уровня жизни и динамики благосостояния населения страны. Если общий ВНП дает представление о размерах и состоянии экономики страны, что важно, например, с военно-стратегических и политических точек зрения, то ВНП на душу населения позволяет судить о его жизненном уровне, и об уроне развития экономики. При одинаковом объеме реального национального продукта его величина, приходящаяся на душу населения, будет зависеть от численности населения данной страны. Так, ВНП Индии почти на 70% превосходит ВНП Швейцарии, однако по доле его, приходящейся на душу населения, Индия отстает от Швейцарии более чем в 60 раз. Повышение среднего уровня жизни вызывает лишь такое увеличение объема производства (ВНП), которое превышает рост населения2. Рассматривая экономический рост с точки зрения интересов всего общества, можно выделить две его основные цели: повышение материального благосостояния населения и поддержание национальной безопасности. Повышение материального благосостояния как главная цель экономического роста конкретизируется в следующих основных составляющих: Увеличение среднедушевых доходов населения; Увеличение свободного времени. Досуг является одним из жизненных благ, но не находит отражения в показателях реального ВНП или НД страны. Поэтому при оценке степени достижения данной цели необходимо принимать во внимание, происходило или нет в течение рассматриваемого периода сокращение рабочей недели и рабочего года, общей продолжительности трудовой деятельности рабочих и служащих. Улучшение распределения национального дохода среди различных слоев населения. Повышение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг. Более высокое качество и дифференциация товаров способствует повышению потребительской удовлетворенности и, следовательно, получают свое отражение в увеличении доходов на покупку товаров и услуг. Следует иметь в виду, что постановка вопроса о целях экономического роста с позиций общественных интересов имеет нормативный характер, т. е. содержит пожелания о том, что было бы желательно иметь развивающемуся обществу. Но в экономическом росте заинтересовано не только общество в целом, но и каждый из его основных экономических субъектов в отдельности: как предприниматели, так и домохозяйства. Этот вывод становится очевидным при позитивном подходе к вопросу о целях экономического роста. Позитивный подход предполагает анализ мотивов поведения предпринимателей и домохозяйств. Основным побудительным мотивом деятельности предпринимателей является получение прибыли. Экономический рост связан с расширением спроса на продукцию фирм. Он дает возможность фирмам получать экономическую прибыль в долгосрочной перспективе. Для достижения этой цели предприниматели осуществляют инвестиционные расходы, внедряют в производство более прогрессивные технологии, совершенствуют методы управления производством и формы его организации. Домашние хозяйства стремятся к повышению своего благосостояния. Поэтому их интерес непосредственно корреспондируется с основной целью экономического роста. Ради достижения своих интересов они, во-первых, осуществляют сбережение части получаемого дохода, во-вторых, инвестируют часть дохода в повышение качества находящихся в их распоряжении факторов производства. Такой мотив характерен, в частности, для рабочих, служащих и предпринимателей, вкладывающих частные инвестиции в человеческий капитал. Экономический рост – это процесс, который не может трактоваться однозначно. Как и любое другое явление, он имеет положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, экономический рост ведет к увеличению материальных благ, расширяет перспективы инвестиционного и потребительского характера, дает возможность преодолеть ресурсные ограничения, а, следовательно, раздвигает рамки национального производства. В определенном смысле показатель экономического роста, т.е. темп роста реального объема производства, рассматривается как показатель экономического благосостояния страны3. С другой стороны, отрицательные стороны экономического роста позже следует учитывать: загрязнение окружающей среды, промышленный шум и выбросы, транспортные заторы. Но, несмотря на то, что существуют аргументы против роста, в целом это положительное явление, которое позволяет обществу более полно реализовать поставленные цели, осуществлять новые широкомасштабные программы. 1.2. Факторы экономического роста Экономический рост определяется рядом факторов. К ним обычно относят: труд; землю; капитал; предпринимательскую способность; научно-технический прогресс. Фактически это экономические ресурсы, но называемые факторами роста в связи с тем, что при рассмотрении экономического роста их анализируют под несколько другим углом. Факторы экономического роста взаимосвязаны и переплетены. Так, труд весьма производителен, если работник использует современное оборудование и материалы под руководством способного предпринимателя в условиях хорошо работающего хозяйственного механизма. Поэтому точно определить долю того или иного фактора экономического роста достаточно сложно. Более того, все эти крупные факторы являются комплексными, состоят из ряда более мелких элементов, вследствие чего факторы можно перегруппировывать. Так, по внешне- и внутриэкономическим элементам можно выделить внешние и внутренние факторы (например, капитал делится на поступающий в страну извне и на мобилизуемый внутри страны, а последний можно разделить на используемый внутри страны и на вывозимый за ее пределы и т.д.). Распространено и деление факторов в зависимости от характера роста (количественного или качественного) на интенсивные и экстенсивные. К экстенсивным факторам роста относятся: увеличение объема инвестиции при сохранении существующего уровня технологии; увеличение числа занятых работников; рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлю и других элементов оборотного капитала. К интенсивным факторам роста относятся: ускорение научно-технического прогресса (внедрение новой техники, технологий, путем обновления основных фонде и т.д.); повышение квалификации работников; улучшение использования основных и оборотных фондов; повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет лучшей ее организации. При преобладании экстенсивных факторов роста говорят об экстенсивном типе развития экономики, при преобладании интенсивных факторов роста — об интенсивном типе. Экстенсивный и интенсивный рост: Проблемы экстенсивного пути экономического роста: 1) трудозатраты 2) малый технический прогресс 3) затратный характер производства 4) проблема нерационального использования природных ресурсов 5) проблема капиталовложения и низкая оплата труда При экстенсивном типе развития экономический рост достигается путем количественного увеличения факторов производства, а при интенсивном — путем качественного их совершенствования и лучшего использования. Более того, в этом случае экономический рост возможен и при уменьшающихся темпах капитальных вложений, и даже при уменьшении их физического объема. В условиях экстенсивного роста изменение соотношения между его факторами происходит сравнительно равномерно и достижение максимума производства продукции ставится в зависимость главным образом от состояния экономических ресурсов, особенно от сочетания затрат труда и капитала, и лишь в определенной степени от научно-технического прогресса4. Таблица 1 Факторы экономического роста

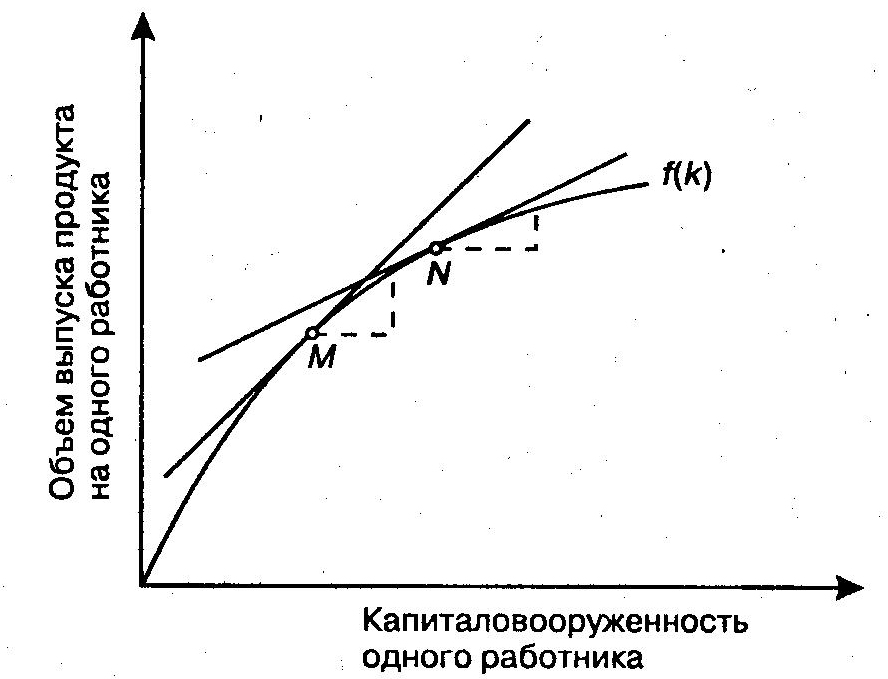

Показатели экономической эффективности: Эта группа показателей в наибольшей степени характеризует уровень экономического развития, так как показывает (прямо или косвенно) качество, состояние и уровень использования основного и оборотного капитала страны, трудовых ресурсов. Не вдаваясь в подробное перечисление и методику расчета показателей этой многочисленной группы, можно выделить из них: производительность труда (в целом, по промышленности и сельскому хозяйству, по отдельным отраслям и видам производств); капиталоемкость единицы ВВП или конкретного вида продукции; фондоотдачу единицы основных фондов; материалоемкость единицы ВВП или конкретных видов продукции. В последние годы в специальных исследованиях и статистической информации все шире применяются показатели сравнительной конкурентоспособности, разработанные Международным валютным фондом (МВФ). Эта система показателей создана для соизмерения цен и издержек в обрабатывающей промышленности страны и по отношению к средневзвешенным соответствующим индикаторам наиболее развитых индустриальных стран. Таких показателей пять: удельные затраты на заработную плату (в расчете на единицу продукции); нормализованные удельные затраты на рабочую силу (в расчете на единицу продукции), т. е. выпуск продукции на отработанный человеко-час; уровень полных удельных издержек по элементам добавленной стоимости, т. е. показатели удельных расходов всех первичных факторов производства; сравнительный уровень оптовых цен промышленности; сравнительный уровень экспортных цен промышленных товаров. Конечно, и эта система не в полной мере может характеризовать экономическую эффективность страны, однако одну из сторон ее деятельности — конкурентоспособность в международной торговле отражает достаточно достоверно. Глава 2. Модели и механизм экономического роста 2.1. Виды моделей экономического роста Классическая модель экономического роста. В соответствии с классическими традициями, как нам уже известно, факторам производства вменяются доли производимых ими продукта, совокупного дохода. С целью факторного анализа обеспечения экономического роста используется аппарат так называемой производственной функции: при условии, что dF/da1, dF/dа2, ..., dF/dаn представляют собой предельные производительности каждого из задействованных факторов производства. Как частный случай производственной функции можно использовать формулу Кобба — Дугласа: где Y — национальный продукт; L — труд; К — капитал; А — постоянный коэффициент, отражающий воздействие прочих факторов (его еще называют коэффициентом пропорциональности или масштабности); A и B — переменные коэффициенты эластичности соответственно по труду и капиталу. Причем A+B = 1, или B = 1 — A; еn — фактор, отражающий влияние качественных изменений в производстве, в том числе технического прогресса. Главные недостатки данной модели заключаются в разобщенности факторов производства, ибо вклад каждого фактора в производство продукта оценивается при неизменности всех прочих условий. В действительности изменение одного из факторов так или иначе сказывается на изменении других. В частности, при увеличении занятости (труда) и неизменности величины капитала не может не произойти изменение хотя бы в его вооруженности. Выраженная в показателях среднегодовых темпов прироста, функция преобразуется и имеет следующий вид: y=ak+bl+r, (3) где у, k, l — соответственно темпы роста продукции, капитала и труда; r — комплексный показатель роста совокупной экономической эффективности всех факторов производства. Дальнейшие исследования на основе данной модели привели бы к более совершенной и динамичной модели экономического роста — модели Солоу. В ней нашли отражение воздействие сбережений, роста населения и технического прогресса на объем производства в динамике. Достоинством данной модели является то, что она учитывает взаимодействие спроса и предложения в их влиянии на накопление капитала. Функция Y=F(K, L), как нам известно, выражает зависимость объема производства от капитала и труда. Для упрощения вида этой функции все ее величины были соотнесены с одним и тем же фактором — трудом (числом занятых). В результате функция приобрела следующий вид: Y/L = F(K/L, 1) (4) Теперь она определяет объем производства в расчете на одного работника (Y/L) как функцию его капиталовооруженности (К/L), т.е. капитала, приходящегося на одного работника. Обозначив показатели производительности труда (Y/L) и капиталовооруженности (К/L) соответственно через у и k, получим Уравнение у = f(k), где f(k) = F (k, 1). Это позволяет наблюдать изменение предельного продукта на одного работника в зависимости от капиталовооруженности (рис.1). Как видно из рисунка 1, тангенс угла наклона графика производственной функции, выражающий величину предельной производительности капитала, уменьшается по мере подъема по кривой f(k) (точки М и N), что указывает на снижение предельной производительности капитала по мере его возрастания.  Рис. 1. Зависимость объема выпуска от фондовооруженности5 Обращаясь к спросу, необходимо рассмотреть функцию потребления произведенного продукта. Исходя из склонности к потреблению и сбережению можно сказать, что произведенный каждым работником продукт распадается на потребление в расчете на одного работника и инвестиции, приходящиеся также на одного работника: у = п + и. Отсюда можно определить функцию потребления: п = (1 — с) у. Так как с — норма сбережений и, следовательно, (1 — с) — норма потребления, то ежегодно одна часть дохода потребляется (1 — с), а другая часть сберегается (с). В результате, подставив в уравнение у = п + и формулу функции потребления, получим: у = (1 — с) y+ и. Преобразуем данное уравнение следующим образом: у=у — су+и; у-у+су=и или и= су, где с — норма сбережений. Последнее уравнение показывает, что инвестиции пропорциональны доходу. При равенстве сбережений и инвестиций норма сбережений указывает на долю капиталовложений в произведенном продукте. Экономический рост и фондовооруженность Имея производственную функцию у = f(k) и функцию потребления, преобразованную в функцию инвестиций и = су, можно представить инвестиции на одного работника как функцию от капиталовооруженности (фондовооруженности); и = cf(k) (5) Отсюда следует прямая зависимость инвестиций от фондовооруженности и объема выпуска. Как видно, это уравнение включает и производственную функцию, и функцию потребления и увязывает запасы капитала на одного работника (k) с накоплением капитала (и). Кейнснанская модель экономического роста. В кейнсианской модели, как мы уже знаем, важное место отводится сбережениям и инвестициям. В связи с этим главная роль в ней отводится инвестированию нового капитала, т.е. накоплению капитала как источника инвестиций для наращивания производственных мощностей. Величины инвестиций и сбережений могут не совпадать, хотя в процессе общественного производства между ними постепенно устанавливается равенство. Функцию выравнивания инвестиций и сбережений берут на себя незапланированные инвестиции, которые возникают из-за несовпадения запланированных и фактических инвестиций. Фактические инвестиции включают в себя запланированные и незапланированные инвестиции. Последние находят свое выражение в товарно-материальных запасах, которые либо увеличиваются, либо сокращаются в зависимости от конкретной экономической ситуации и тем самым поддерживают баланс между сбережениями и инвестициями. Мультипликационный эффект. Увеличение инвестиций вызывает мультипликационный эффект роста объема производства, чистого внутреннего продукта (ЧВП). Под инвестициями, которые вызывают мультипликационный эффект, подразумеваются автономные, т.е. независимые инвестиции, причем к ним могут быть приравнены и государственные закупки, и экспорт. Формула мультипликатора имеет следующий вид: Ми=∆Д/ ∆Иа (5) где Ми— мультипликатор инвестиций; ∆Д — прирост реального дохода; Иа — прирост автономных инвестиций. Отсюда ∆Д=Ми* ∆Иа (6) Для определения мультипликатора обратимся к ∆Д, который распадается на прирост потребления (Л П) и прирост инвестиций (∆И): ∆Д = ∆П+ ∆И, откуда ∆И = ∆Д — ∆П. Подставив данное значение И в формулу (11), получим Ми= ∆Д/(∆Д — ∆ П) (7) Разделив числитель и знаменатель на дельтаЧВП= ∆Д, получим Ми=1/(1—∆П/∆ЧВП). Но, как известно, ∆П/∆ЧВП — представляет собой предельную склонность к потреблению (Пп). Поэтому формула (13) мультипликатора инвестиций приобретает следующий вид: Ми= 1/(1 — Пп) (8) В то же время мы знаем, что предельная склонность к потреблению (Пп) и предельная склонность к сбережению (Cп) в сумме равны единице (Пп+ Сп= 1). Отсюда следует, что Пп= 1 — Сп. В свою очередь, подставив П„в формулу (3), получим следующее значение мультипликатора: Ми= 1 / (1 — Пп) = 1 / [1 — (1 — Сп)] = 1 / Cп. (9) Таким образом, мультипликатор автономных инвестиций является обратной величиной предельной склонности к сбережению:, Ми= 1/Сп (10) Подставив полученное значение мультипликатора в формулу прироста дохода (дельта Д = Ми. Иа,), получим ∆ЧВП = ∆Д = 1/ Cп Иа (11). Эффект акселерации Доход, возросший в соответствии с величиной мультипликатора, вызовет рост спроса на потребительские товары и объема их производства. Рост инвестиций, спровоцированный ростом доходов, называется эффектом акселерации. Инвестиции, вызванные увеличением доходов, называются индуцированными инвестициями. Эффект акселерации обусловлен в решающей степени двумя факторами: длительностью периода изготовления оборудования, вследствие чего в этот период неудовлетворенный спрос вызывает расширение производства, и длительностью периода эксплуатации оборудования, вследствие чего процентный прирост новых инвестиций к восстановительным инвестициям больше процентного прироста продукции, спрос на которую вызывает новые инвестиции. Коэффициент акселерации (акселератор) равен отношению прироста инвестиций к вызвавшему их приросту дохода, потребительского спроса или объема готовой продукции в предшествующем периоде. Он рассчитывается по следующей формуле. V= 1t/ (Yt-1- Yt-2 ) (12) где V — акселератор; дельта It, — прирост индуцированных инвестиций в t-м году; Y Y, — величины национального дохода (продукта) соответственно в двух предшествовавших инвестициям годах. Отсюда можно получить величину прироста индуцированных инвестиций: ∆1t= V (Yt-1- Yt-2 ) (13) В данном случае речь идет не обо всех инвестициях, а лишь о производных от прироста национального дохода. Модель экономического цикла Если происходит сокращение доходов, спроса, то следствием . этого также будет резкое сокращение инвестиций. Отсюда можно, сделать вывод о том, что эффект акселерации наиболее отчетливо проявляется в циклическом характере экономического развития. В связи с этим в моделях экономического цикла акселератор используется во взаимодействии с мультипликатором. Наиболее известная модель представлена уравнением национального дохода: Yt=Аt+(1 — S) Yt-1+ V (Yt-1, — Yt-2,) (14) где Yt, — национальный доход в рассматриваемом году; Аt — автономные инвестиции в том же году; (1 — S) — доля потребления в национальном доходе, склонность к потреблению; V (Yt-1, — Yt-2,),— величина индуцированных инвестиций. Модель Харрода — Домара. В рамках кейнсианской концепции широко известна и модель экономического роста Харрода — Домара. Это однофакторная модель определения темпов роста, в которой в качестве источника роста учитывается только капитал. При этом капиталоемкость признается относительно неизменной величиной. Ее постоянство связано с тем, что в случае роста производительности труда (сбережения труда) одновременно происходит увеличение отношения капитала к труду и отношения выпуска продукции к затратам труда. Это указывает на то, что коэффициент капитал-выпуск» остается постоянным. При использовании данной модели дается ряд весьма важных допущений: полная задействованность всех факторов, равенство спроса и предложения и их приростных величин6. |