|

|

МПС 1 вариант. Потемнение мочи, ноющие боли в поясничной области с 2х сторон, головную боль, повышение ад до 160100 мм рт ст., отеки лица, нижних конечностей

Вариант №1

Пациентка А., 18 лет, жалобы на потемнение мочи, ноющие боли в поясничной области с 2-х сторон, головную боль, повышение АД до 160/100 мм. рт. ст., отеки лица, нижних конечностей.

Анамнез заболевания: через неделю после перенесенной ангины появились вышеуказанные жалобы. Три месяца назад проходила медицинский осмотр перед поступлением в университет - все анализы были в пределах нормы.

Объективно: кожные покровы бледные. Отеки лица, голеней, стоп. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ЧСС 80 в мин, АД 160/100 мм. рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Нижний край печени у края реберной дуги. Стул регулярный оформленный, без патологических примесей. Область почек визуально не изменена. Пальпация почек безболезненная. Симптом поколачивая положительный с 2-х сторон. Выпито 1500 мл, выделено 1300 мл. Мочеиспускание безболезненное.

Анализ крови: Hb-120 г/л, СОЭ-36 мм/час, эритроциты 4,6*1012/л, лейкоциты 9,6*109/л, тромбоциты 220*1011/л.

Биохимический анализ крови: глюкоза 4,3 ммоль/л, общий холестерин 7,6 ммоль/л (повышен), общий белок – 50 г/л, альбумин-46,1г/л, креатинин крови – 80 мкмоль/л, мочевина - 6,9 ммоль/л (повышена), калий - 3,8 ммоль/л. Антистрептолизин O-1000 ед./мл (норма=200 ед./мл). Скорость клубочковой фильтрации - 106 мл/мин/1,73м2.

Анализ мочи количество -100 мл, относительная плотность 1024, рН - 7,5, белок 2200 мг/л, глюкоза –отриц., эритроциты- сплошь, лейкоциты – 10-20 в поле зрения, гиалиновые цилиндры - 2 в поле зрения.

Белковые фракции (протеинограмма): альбумины 49% (понижен), альфа-1-глобулины 5%, альфа-2-глобулины 15% (повышен), бета-глобулины 22% (повышен), гамма-глобулины 48% (повышен).

Ответьте на поставленные вопросы:

1. Дисциплина «Введение в клиническую медицину»

Укажите имеющиеся симптомы и синдромы у данного пациента и дайте их характеристику.

Мочевой синдром: протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия.

Нефритический синдром: отёки, олигурия, гематурия, протеинурия, АГ, повышение небелкового азота крови в виде мочевины. Также повышение АСЛО говорит о том, что в организме есть стрептококковая инфекция (гемолитический стрептококк), который вызывает гломерулонефрит, который сопровождается нефритическим синдромом.

Признаки воспаления и инфекции: лейкоцитоз и лейкоцитурия, повышение СОЭ, АСЛО.

Отёчный синдром

Синдром АГ

ОПН?

2. Дисциплина «Топографическая анатомия»:

Опишите голотопию и синтопию левой почки.

Голотопия: Обе почки расположены в брюшной полости, в забрюшинном пространстве, в подреберной области, в собственно надчревной области.

Синтопия:

- Сверху прилежит левый надпочечник

- Сзади находится почечное ложе, которое состоит из поясничной части диафрагмы, квадратной мышцы поясницы и большой поясничной мышцы.

- Спереди в верхней трети прилежит желудок

- В средней трети спереди – хвост поджелудочной железы

- В нижней трети снизу – ободочная и тощая кишка

- У латерального края прилежит селезёнка

3. Дисциплина «Гистология»:

Перечислите и напишите о слоях фильтрационного барьера почки.

Фильтрационный барьер – совокупность образований, которые расположены между просветом капилляра и полостью капсулы. Через этот барьер происходит фильтрация и образуется первичная моча.

Барьер состоит из 3-х компонентов:

- Эндотелиоциты капилляра

- 3-х слойная базальная мембрана

- Щелями между ножками подоцитов

Эндотелиальные клетки капилляров максимально уплощены, за исключением области, содержащей ядро. Уплощённая часть клетки содержит не затянутые диафрагмой фенестры (овальные окна) полигональной формы диаметром 70 нм, суммарно занимающие примерно 30% всей поверхности эндотелия. В результате плазма крови непосредственно контактирует с базальной мембраной. Таким образом, эндотелиальная часть фильтра задерживает только клеточные элементы, но не плазму крови.

В трехслойной БМ 1 и 3 слой светлые, а 2 – тёмный. В неё есть микрофибриллы, которые образуют коллагеновую сеточку с ячейками, через которые могут пройти белки, массой не более 69 кД. Базальная мембрана толщиной до 300 нм формируется за счёт синтетической активности подоцитов и мезангиальных клеток. Основу базальной мембраны образует мелкоячеистая сеть, образованная молекулами коллагена типа IV, ламинина и связывающих их сульфатированного гликопротеина энтактина. Отрицательно заряженные цепи гепарансульфата, присутствующие в составе протеогликанов базальной мембраны, препятствует прохождению сквозь неё анионов, в том числе и анионных белков плазмы. Вещества с Mrдо 1 кД проходят через базальную мембрану свободно, до 10 кД в ограниченном количестве, а более 50 кД — в ничтожных количествах.

Внутренний листок капсулы не полностью покрывает каждый отдельный капилляр клубочка. Между капиллярами, не имеющими в таких местах общей с эпителием базальной мембраны, располагаются отростчатые мезангиальные клетки. В цитоплазме мезангиальных клеток в большом количестве присутствуют микрофиламенты. Поэтому мезангиальные клетки обладают сократительной активностью и способны уменьшать площадь наружной поверхности стенки капилляров, через которую происходит фильтрация, снижая таким образом её уровень. Мезангиальные клетки фагоцитируют остатки базальных мембран и синтезируют макромолекулы межклеточного вещества, а также фактор активации тромбоцитов (PAF). Подоциты выстланы в 1 слой и образуют внутренний листок почечного тельца. От них отходят крупные отростки – цитотрабекулы, а от цитотрабекул более мелкие – цитоподии.

Фильтрационные щели образованы лабиринтом щелевидных пространств между малыми ножками подоцитов. Фильтрационные щели имеют ширину около 25 нм и затянуты щелевыми диафрагмами (сеть с ячейками размерами от 4 до 14 нм). Щелевые диафрагмы содержат отрицательно заряженные гликопротеины, белок нефрин, а в участках соединения диафрагм с плазмолеммой ножек подоцитов присутствует белок плотных контактов. Ножки подоцитов (за счёт актиновых микрофиламентов) в широких пределах изменяют свою толщину, что неизбежно сказывается на ширине фильтрационных щелей.

4. Дисциплина «Физиология»:

Какое строение имеет фильтрационный барьер почечного тельца?

Чему равно эффективное фильтрационное давление?

1. См Гисту

2. Эффективное фильтрационное давление рассчитывается по формуле:

PUF = (PGS— PBS) — (GS—BS)

PGC— гидростатическое давление в просвете клубочковых капилляров (в норме около 50 мм рт.ст. и не изменяется по длине капилляра)

PBS— гидростатическое давление в полости капсулы Боумена–Шумлянского(в норме около 10 мм рт.ст.

gc— онкотическое давление крови в просвете клубочковых капилляров (в начале каждого клубочкового капилляра в норме около 25 мм рт.ст., но постепенно увеличивается, достигая к концу капилляра 30 мм рт.ст.)

bs— онкотическое давление фильтрата в полости капсулы Боумена–Шумлянского (в норме величина этого давления пренебрежимо мала).

После расчётов оно должно быть примерно 20 мм. Рт. Ст.

5. Дисциплина «Патологическая физиология»:

Объясните механизм развития гематурии и отеков у больной.

При нефритическом синдроме и инфекционном поражении клубочков почек происходит нарушение структуры базальной мембраны клубочка. Повышается проницаемость капилляров клубочков и замедление кровотока в них. Эритроциты, проходя через базальную мембрану капилляров клубочка, деформируются. Они из-за этого изменяют свою форму, уменьшаются, ощелачиваются, лишаются гемоглобина, выглядят в виде «теней».

6. Дисциплина «Патологическая анатомия»: Я не уверена, что острый. Хотя, должен быть он

Какие микроскопические изменения развиваются в почках при данном заболевании?

При остром гломерулонефрите в клубочках почек будет развиваться воспалительная реакция, что говорит нам о наличии гломерулита. При микроскопии будет отмечаться полнокровие капилляров и их нейтрофильная инфильтрация - интракапиллярное поражение клубочков. Нейтрофилы выделяются в отчет на иммунокомплексы базальном мембраны клубочков. Также будет отмечаться пролиферация эндотелия и мезангия. Фазы сменяют друг друга: при преобладании нейтрофилов говорят об экссудативной стадии, при смене на пролиферацию – экссудативно-пролиферативной стадии, при преобладании пролиферации 0 о пролиферативной стадии. При тяжёлой форме гломерулонефрита может происходит некроз клубочков, и тогда говорят о некротическом гломерулонефрите.

7. Дисциплина «Лучевая диагностика»:

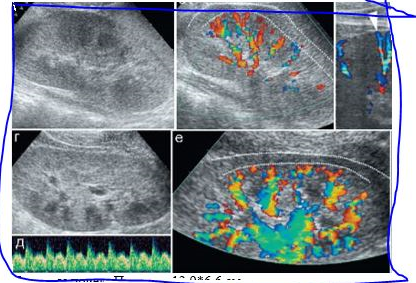

Размеры почек: Правая – 12,9*6,6 см Левая - 13,2*6,9 см. Определите лучевой метод исследования, опишите сонограмму:

УЗИ, или соногрфаия, или эхография.

Почки увеличены в размерах, эхогенность диффузно повышена, сосудистый рисунок в кортикальном слое обеднен (между пунктирными линиями). Низкое периферическое сопротивление артериального ренального кровотока.

При тяжелом течении заболевания характерны увеличение размеров почек, повышение эхогенности паренхимы, обеднение сосудистого рисунка преимущественно в проекции кортикального слоя паренхимы почек и самые разные нарушения количественных характеристик артериального ренального кровотока. При ОПН с явлениями почечной недостаточности острого периода характерно повышение резистивных характеристик без развития ОПН - возможно, наоборот, снижение параметров периферического сопротивления за счет массивного интраренального шунтирования крови на юкстамедуллярном уровне. При ОГН у детей часто наблюдаются также асцит, жидкостное содержимое в плевральных полостях, у мальчиков - отек мягких тканей мошонки. В некоторых случаях удается визуализировать перфорантные вены - сосуды, проходящие через капсулу почки и соединяющие внутри- и внепочечные венозные сплетения.

При отсутствии тяжелой острой клинической картины эхографические изменения могут отсутствовать или быть минимальными и неспецифическими и сводиться к небольшому увеличению размеров почек, нечеткости кортико-медуллярной дифференцировки и незначительному повышению эхогенности паренхимы.

Хронический гломерулонефрит имеет четкое эхографическое представительство только в тяжелых случаях, когда определяется увеличение размеров почек, выраженное повышение эхогенности паренхимы на фоне утраты четкости структуры пирамид. При наличии сопутствующей дисплазии почечной ткани могут определяться эхогенные «ободки» у основания пирамид, придающие почкам необычный вид (рис. 9.9.2). Сосудистый рисунок бывает обеднен, периферическое сопротивление повышено. Нетяжелое течение хронического гломерулонефрита, а также - периоды стойкой ремиссии являются эхографически «немыми»: специфических изменений почек на УЗИ может не выявляться. В терминальной стадии заболевания эхографическая картина соответствует нефросклеротическим изменениям без каких-либо специфических признаков.

Гломерулонефриты являются в детской практике единственным показанием к проведению нефробиопсии с целью определения активности

процесса и решения вопроса о тактике ведения пациента. Чем тяжелее исходное течение заболевания, тем больше риск развития постпункционных осложнений в виде пара- и интраренальных гематом, постпункци- онных артериовенозных фистул. В подавляющем большинстве случаев эти постпункционные изменения не сопровождаются специфическими клиническими проявлениями и обнаруживаются только при УЗИ.

8. Дисциплина «Фармакология»:

Какие группы антибиотиков используются с осторожностью у пациентов с почечной патологией.

Аминогликозиды, сульфаниламиды, амфотерицин В

Почему лучше расписывать если попадётся. Там всё дело в механизмах. Искать 3 секунды.

|

|

| |

|

|

Скачать 0.66 Mb.

Скачать 0.66 Mb.