Карташев Наумов Практикум по зоологии. "Практикум по зоологии позвоночных". Подтип бесчерепные acrania тема строение ланцетника систематическое положение объекта

Скачать 5.56 Mb. Скачать 5.56 Mb.

|

|

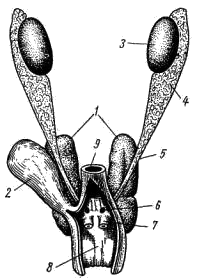

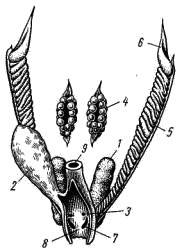

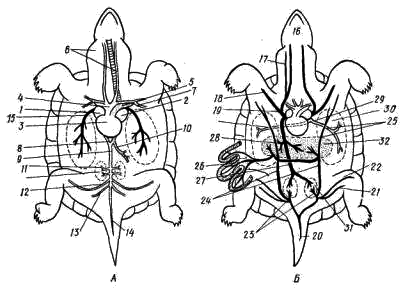

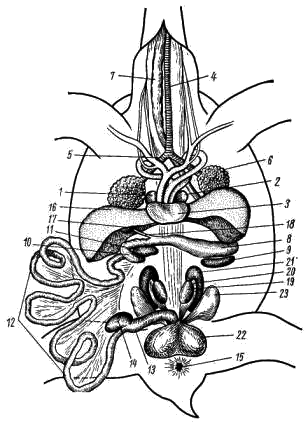

13) и через клоакальную щель — наружу. Между желудком и двенадцатиперстной кишкой располагается удлиненная компактная поджелудочная железа (pancreas; рис. 74, 14). Рядом с желудком, ближе к концу его, находится небольшая удлиненная красноватая (на свежем материале) селезенка (lien; рис. 74, 15). Вся передняя часть брюшной полости (кзади от сердца) занята крупной, имеющей несколько лопастей печенью (hepar; рис. 74, 16). На ее внутренней стороне расположен желчный пузырь (vesica fellea; рис.74, 17). Отходящий от него желчный проток (ductus choledochus; рис. 74, 18) идет вдоль поджелудочной железы и впадает в начало двенадцатиперстной кишки. Желчный проток становится более заметным, если слегка надавить пинцетом на желчный пузырь и таким образом протолкнуть часть желчи в проток. Мочеполовая система. В отличие от ранее изученных классов у пресмыкающихся во взрослом состоянии функционируют не туловищные (мезонефрические), а тазовые (метанефрические) почки (ren; рис. 75, 1; рис. 76, 1). Они располагаются в самом заднем отделе брюшной полости и прикрыты костями таза. Вдоль каждой почки проходит мочеточник (ureter), открывающийся в клоаку. Мочеточники ящериц, как и других рептилий, образуются одновременно с развитием метанефрической почки как тонкостенные выпячивания задней части вольфовых каналов. От брюшной стенки клоаки в виде тонкостенного слепого выроста отходит мочевой пузырь (vesica urinaria; рис. 75, 2; рис. 76, 2).  Рис. 75. Мочеполовая система самца кавказской агамы: 1 — почка, 2 — мочевой пузырь. 3—семенник, 4 — придаток семенника, 5 — семяпровод, 6 — мочеполовое отверстие, 7 — совокупительный мешок, 8 — полость клоаки, 9 — прямая кишка Половые железы самцов — парные семенники (testis; рис. 75, 3) — подвешены на брыжейке в задней спинной части брюшной полости. Семенники при помощи семявыносящих канальцев тесно связаны с придатками семенников (epididymis; рис. 75, 4), от которых идут семяпроводы (vas deferens; рис. 75, 5). Перед самым впадением в клоаку семяпроводы сливаются с мочеточниками и открываются в клоаке общими отверстиями (рис. 75, 6). Придатки семенника представляют собой остатки переднего отдела туловищной (мезонефрической) почки, а семяпроводы гомологичны выводному протоку этой почки — вольфову каналу. Мюллеровы каналы у самцов не развиваются. В боковых стенках клоаки у самцов располагаются два полых выроста, которые могут выворачиваться через отверстие клоаки наружу. Они играют роль совокупительных органов.  Рис. 76. Мочеполовая система самки кавказской агамы: 1 — почка, 2 — мочевой пузырь, 3 — мочевое отверстие, 4 — яичник, 5 — яйцевод, 6 — воронка яйцевода, 7 — половое отверстие, 8 — полость клоаки, 9 — прямая кишка Половые железы самок — парные яичники (ovarium; рис. 76, 4), подвешены в брюшной полости на брыжейке и не имеют прямой связи с выводными протоками. Созревшие яйцеклетки выпадают в полость тела и потом захватываются воронкой яйцевода (рис. 76, 6), открывающейся в передней части полости тела. Яйцеводы (oviductus; рис. 76; 5), гомологичные мюллеровым каналам, открываются в клоаку самостоятельными (отдельными от мочеточников) отверстиями (рис. 76, 7). Нижние отделы яйцеводов у ящериц часто бывают расширенными и тогда получают название «матки». Вольфовы каналы у самок редуцированы. ТЕМА 13. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЧЕРЕПАХИ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА Подтип Позвоночные, Vertebrata Класс Пресмыкающиеся, Reptilia Отряд Черепахи, Chelonia (Testudines) Представитель — Болотная черепаха, Emys orbicularly L. МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ На одного-двух студентов необходимы: 1. Препарат черепахи с предварительно отделенным брюшным щитом панциря. 2. Препараты черепах с инъецированной артериальной и венозной системами. 3. Препараты мочеполовой системы самца и самки. ЗАДАНИЕ Познакомиться с особенностями внешнего облика черепахи. Обратить внимание на строение панциря; рассмотреть расположение роговых пластинок, покрывающих костную основу панциря. Рассмотреть голову черепахи (ноздри, глаза, подвижные веки), обратить внимание на устройство челюстей (отсутствие зубов, роговой «чехол» на режущих краях челюстей). Рассмотреть конечности черепахи, обратив внимание на сухую кожу и покрывающие ее роговые чешуи, на хорошо развитые когти. Ознакомиться на препаратах с общим расположением внутренних органов; последовательно рассмотреть строение отдельных систем органов. Сделать следующие рисунки: 1. Внешний вид черепахи. 2. Схема кровеносной системы. 3. Общее расположение внутренних органов. 4. Мочеполовая система (другого, по сравнению со вскрытым объектом, пола). Дополнительное задание Рассмотреть под микроскопом (не зарисовывая) срез кожи ящерицы. ВНЕШНИЙ ВИД Тело черепахи заключено в панцирь, из которого могут выдвигаться наружу только голова, шея, конечности и хвост. Панцирь состоит из двух неподвижно соединенных между собой щитов — более выпуклого спинного (carapax) и уплощенного брюшного (plastron). Основа панциря — костная; сверху костные пластинки прикрыты роговыми щитками, расположенными правильными рядами. Кожа на выступающих из панциря частях тела черепах сухая, лишенная желез. Как и у других пресмыкающихся, поверхностные слои эпидермиса ороговевают. Утолщения рогового слоя образуют роговые чешуи, соединенные друг с другом участками более тонкого рогового слоя (см. рис. 72). Голова довольно массивная, покрыта плотным роговым «чехлом», образующим острые режущие края по кромке беззубых челюстей. Глаза расположены по бокам головы и прикрыты подвижными веками. Ноздри находятся на переднем конце головы и сообщаются с ротовой полостью через так называемые внутренние ноздри — хоаны. Передние конечности у рассматриваемого вида, ведущего водный образ жизни, слегка уплощены; задние конечности в поперечном сечении более округлые, а между пальцами довольно отчетливо развита плавательная перепонка. Пальцы передних и задних конечностей заканчиваются довольно крупными роговыми образованиями — когтями. Хвост, покрытый кольцеобразно расположенными роговыми чешуями, довольно длинный и тонкий. ОБЩАЯ ТОПОГРАФИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ Кровеносная система. Сердце (cor) располагается в передней части грудобрюшной полости. Оно состоит из трех отделов: двух предсердий (atrium dexter et atrium sinister; рис. 77, 1, 2; рис. 78, 1, 2) и одного желудочка (ventriculus; рис. 77, 3; рис. 78, 3), Полость желудочка поделена неполной перегородкой на две сообщающиеся камеры: спинную (дорзальную) и брюшную (вентральную). При сокращении желудочка эта перегородка на короткое время полностью разобщает камеры. Оба предсердия открываются в дорзальную камеру желудочка, но отверстие левого предсердия расположено левее, ближе к слепому концу этой камеры, а отверстие правого предсердия — ближе к свободному краю перегородки. Благодаря такому расположению при сокращении предсердий артериальная кровь, поступающая из левого предсердия, скапливается в левой части дорзальной камеры желудочка, венозная — главным образом в вентральной его камере, а правая часть дорзальной камеры желудочка заполняется смешанной кровью.  Рис. 77. Схема кровеносной системы болотной черепахи. А — артериальная система; Б — венозная система (белым цветом показаны артерии с артериальной кровью, точками — со смешанной кровью и черным цветом — артерии и вены с венозной кровью): 1 — правое предсердие, 2 — левое предсердие, 3 — желудочек, 4 — правая дуга аорты, 5 — левая дуга аорты, 6 — общая сонная артерия, 7 — подключичная артерия, 8 — слияние правой и левой дуг аорты в спинную аорту, 9 — спинная аорта, 10 — артерии, идущие к желудку и кишечнику, 11 — почечные артерии, 12 — подвздошная артерия, 13 — седалищная артерия, 14 — хвостовая артерия, 15 — легочная артерия, 16 — яремная вена, 17 — наружная яремная вена, 18 — подключичная вена, 19 — правая передняя полая вена, 20 — хвостовая вена, 21 — седалищная вена, 22 — подвздошная вена, 23 — воротная вена почки, 24 — брюшная вена, 25 — передняя брюшная вена, 26 — вены, идущие от желудка и кишечника, 27 — задняя полая вена, 28 — печеночная вена, 29 — легочная вена, 30 — легкое, 31 — почка, 32 — печень Артериальный конус у черепах, как и у других рептилий, полностью редуцируется. Сохраняющиеся три главных артериальных ствола — легочная артерия и две дуги аорты — начинаются в желудочке сердца самостоятельно. Легочная артерия (arteria pulmonalis; рис. 77, 15) начинается одним стволом в вентральной (венозной) части желудочка. По выходе из сердца общий ствол делится на правую и левую легочные артерии, несущие венозную кровь соответственно к правому и левому легким. Легочная артерия каждой стороны коротким тонким боталловым протоком (ductus botallii) соединяется с соответствующей дугой аорты (на схеме не показаны). По боталловым протокам небольшое количество крови из легочных артерий может стекать в дуги аорты, уменьшая кровяное давление в легких при длительном пребывании под водой. У сухопутных черепах боталловы протоки обычно зарастают, превращаясь в тонкие связки. В легких венозная кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Артериальная кровь из легких направляется к сердцу по легочным венам (vena pulmcnalis; рис. 77, 29), объединяющимся перед впадением в сердце в общий непарный ствол, который открывается в левое предсердие. Описанная система сосудов составляет малый, или легочный, круг кровообращения. Большой круг кровообращения начинается дугами аорты. Правая дуга аорты (arcus aortae dexter; рис. 77, 4) отходит от левой части дорзальной камеры желудочка — в нее поступает преимущественно артериальная кровь. Левая дуга аорты (arcus aortae sinister; рис. 77, 5) отходит несколько правее, в области свободного края межжелудочковой перегородки — в этот сосуд поступает артериальная кровь с примесью венозной. От правой дуги аорты тотчас по выходе ее из сердца отходят: либо коротким общим стволом (безымянная артерия a. innominata), либо самостоятельно четыре крупные артерии — правая и левая общие сонные (arteria carotis communis; рис. 77, 6) и правая и левая подключичные (arteria subclavia; рис. 77, 7). Перед входом в череп каждая из общих сонных артерий разделяется на внутреннюю и наружную сонные артерии (a. carotis interna et a. carotis externa); на схеме они не показаны. По сонным артериям кровь идет в голову, по подключичным — в передние конечности. Так как эти артерии отходят от правой дуги аорты, то голова и передние конечности получают кровь, наиболее насыщенную кислородом. В области отхождения артерий от правой дуги аорты лежит компактное образование — щитовидная железа (glandula thyreoidea). Обогнув сердце, правая и левая дуги аорты под позвоночным столбом сливаются в непарную спинную аорту (aorta dorsalis; рис. 77; 8, 9). Перед самым слиянием в спинную аорту от левой дуги аорты либо коротким общим стволом, либо самостоятельно отходят три крупные артерии (рис. 77, 10), снабжающие кровью желудок (arteria gastrica и кишечник (arteria coeliaca et arteria mesenterica). Проходящая под позвоночником спинная аорта отделяет ветви к половым железам и почкам (arteria renalis), далее — парные подвздошные артерии (arteria iliaca; рис. 77, 12) и парные седалищные артерии (arteria ischiadiса; рис. 77, 13), снабжающие кровью тазовую область и задние конечности, и в виде тонкой хвостовой артерии (arteria caudalis; рис. 77, 14) уходит в хвост. Венозная кровь из головы собирается в крупные парные яремные вены (vena jugularis dextra et sinistra; рис. 77, 16), проходящие по бокам шеи параллельно общим сонным артериям. Тонкая наружная яремная вена (vena jugularis externa; рис. 77, 17) тянется рядом с правой яремной веной и затем сливается с ней. Каждая из идущих от передних конечностей подключичных вен (vena subclavia; рис. 77, 18) сливается с соответствующей яремной веной, образуя правую и левую передние полые вены (vena cava anterior dextra et vena cava anterior sinistra; рис. 77, 19), впадающие в правое предсердие (точнее, в венозную пазуху, но она у черепах развита еще слабее, чем у других рептилий). Из задней половины тела венозная кровь подходит к сердцу двумя путями: через воротную систему почек и через воротную систему печени. Из обеих воротных систем кровь собирается в заднюю полую вену (vena cava posterior; рис. 77, 27). Хвостовая вена (vena caudalis; рис. 77, 20) входит в тазовую полость и раздваивается. Ответвления хвостовой вены сливаются с каждой стороны с идущими из задних конечностей седалищной (vena ischiadica; рис. 77, 21) и подвздошной (vena iliaca; рис. 77, 22) венами. Сразу после слияния происходит разделение на брюшную вену (v abdominalis; рис. 77, 24), несущую кровь в печень, и короткую воротную вену почек (vena porta renalis, рис. 77, 23), которая входит в соответствующую почку, распадаясь там на капилляры. Почечные капилляры постепенно сливаются в выносящие вены почек. Выносящие вены правой и левой почек сливаются в заднюю полую вену (vena cava posterior; рис. 77, 27), которая проходит через печень (но кровь из нее в печеночные капилляры не попадает!) и впадает в правое предсердие. Часть венозной крови из тазовой области, как уже говорилось выше, попадает в парные брюшные вены (vena abdominalis; рис. 77, 24). Спереди от пояса передних конечностей идут более тонкие передние брюшные вены (vena abdominalis anterior; рис. 77, 25), сливающиеся с брюшными венами. В месте слияния между правыми и левыми брюшными венами образуется анастомоз (перемычка), и они уходят в печень, распадаясь там на капилляры — образуют воротную систему печени. Кровь от желудка и кишечника по системе вен (рис. 77, 26) тоже входит в печень и расходится по печеночным капиллярам. Печеночные капилляры сливаются в короткие печеночные вены (vena hepatica; рис. 77, 28), которые внутри печени вливаются в заднюю полую вену. Дыхательная система. Дыхательная система начинается наружными ноздрями, соединенными носовым проходом с внутренними ноздрями, или хоанами. Через хоаны вдыхаемый воздух попадает в ротовую полость и оттуда - в гортань (larynx), расположенную в глубине потовой полости несколько впереди отверстия пищевода. Гортань состоит из трех хрящей. За гортанью следует довольно длинная трахея trachea; рис. 78, 4), в стенках которой расположены кольцеобразные хрящи, не дающие дыхательной трубке спадаться. На уровне плечевого пояса трахея делится на два бронха (bronchus; рис. 78, 5), входящих соответственно в правое и левое легкий. У черепах внутреннее строение легких (pulmones; рис. 78, 6) значительно сложнее, чем у амфибий. Внутри легкого система перекладин и перегородок делит его на сообщающиеся друг с другом камеры, что придает внутренней структуре губчатый характер. Такое строение легких способствует значительному увеличению поверхности соприкосновения кровеносных капилляров, которые пронизывают их внутренние стенки, с заполняющим легкие воздухом. В отличие от других рептилий черепахи не могут расширять и сжимать грудную клетку, так как их ребра вошли в состав костного панциря. Акт дыхания у черепах осуществляется путем активного расширения и сжатия легких при ритмичном сокращении плечевых, брюшных и тазовых мышц; оказывают влияние на работу легких также движения шеи и передних конечностей.  Рис. 78. Общее расположение внутренних органов самца болотной черепахи: 1 – правое предсердие, 2 – левое предсердие, 3 – желудочек, 4 – трахея, 5 – бронх, 6 – легкое, 7 – пищевод, 8 – желудок, 9 – селезенка, 10 – двенадцатиперстная кишка, 11 – поджелудочная железа, 12 – тонкая кишка, 13 – толстая кишка, 14 – слепой вырост кишки, 15 – наружное отверстие клоаки, 16 – печень, 17 – желчный пузырь, 18 – желчный проток, 19 – семенник, 20 – придаток семенника, 21 – почка, 22 – мочевой пузырь, 23 – анальный мешок Пищеварительная система. Отверстие пищевода располагается в глубине ротовой полости. Широкий, легко растяжимый пищевод (oesophagus; рис. 78, 7) тянется вдоль шеи и в брюшной полости переходит в желудок (gaster; рис. 78, 8), внешне хорошо отличимый от пищевода своей слегка изогнутой формой и заметно более плотными мускулистыми стенками. Рядом с желудком с внешней его стороны располагается компактная селезенка (lien; рис. 78, 9) — орган кроветворения. От заднего конца желудка отходит двенадцатиперстная кишка (duodenum; рис. 78, 10), в петле которой на брыжейке располагается удлиненная рыхлая поджелудочная железа (pancreas; рис. 78, 11). Двенадцатиперстная кишка продолжается в подвешенную на брыжейке извитую тонкую кишку (ileum; рис. 78, 12), переходящую в толстую кишку (colon; рис. 78, 13). На границе тонкого и толстого кишечника расположен небольшой слепой вырост (coecum; рис. 78, 14). Задний конец толстой кишки впадает в клоаку (cloaca; рис. 78, 15), открывающуюся наружу в основании хвоста. По сравнению с другими рептилиями кишечник у черепах относительно более длинный, что связано с большей или меньшей степенью растительноядности этих животных. Большая многолопастная печень (hepar; рис. 78, 16) имеет желчный пузырь (vesica fellea; рис. 78, |