Предмет, цель и задачи дисциплины общественное здоровье

Скачать 479.3 Kb. Скачать 479.3 Kb.

|

|

6.Социальное страхование, его принципы Обязательное социальное страхование - часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. Обязательное социальное страхование в России состоит из 4 частей:

Принципы социального страхования в Российской Федерации сформулированы в Федеральном законе от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», к которым относятся:

Организационно-правовыми формами социального страхования в Российской Федерации являются государственные социальные внебюджетные фонды. С введением в 2001 г. единого социального налога возникли некоторые противоречия в организации социального страхования. Налог — это обезличенный и безвозмездный платеж, в то же время поступления в систему социального страхования связаны с обеспечением возможности получения компенсации потери заработной платы в результате наступления страховых случаев, которые должны иметь целевой характер и быть возмездными. Единый социальный налог находится одновременно в поле и налогового, и социального законодательства, это потенциально создает конфликт интересов, когда в рамках снижения налогового бремени, снижаются и размеры социальных выплат. В последнее время большое число выплат по социальному страхованию фиксируется российским законодательством в абсолютной сумме, без привязки в размеру заработной платы. Все это говорит о том, что в Российской Федерации происходит некоторое тяготение к бевериджской модели социальной защиты. Действующие виды социального страхования в РФ Существующая система обязательного социального страхования в Российской Федерации включает в свою сферу следующие виды:

Правовая основа социального страхования в РФ Правовой основой функционирования обязательного социального страхования являются федеральные законы и нормативные правовые акты. Важнейшими из них являются:

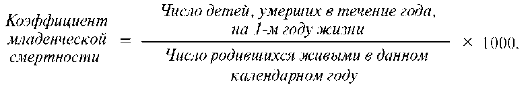

Правовая основа социального страхования базируется и на международных правовых актах, среди которых особое место занимает Всеобщая декларация прав человека (1948 года), в 22 и 25 статьях которой фиксируется право каждого человека на социальное обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. 7.Медико-социальные аспекты и основные причины младенческой, перинатальной и неонатальной смертности. Показатели, их расчет и оценка Показатель младенческой смертности рассматривается как оперативный критерий оценки санитарного благополучия населения, уровня и качества медико-социальной помощи, эффективности работы акушерской и педиатрической службы. Регистрация умерших детей осуществляется на основании врачебного свидетельства о смерти и свидетельства о перинатальной смерти. Важное условие сопоставимости показателей детской смертности - унификация понятий “живорожденный”, “мертворожденный”, “плод” (поздний аборт). В России за критерий жизнеспособности плода (новорожденного) принимается срок беременности 22 недели и более, масса тела - 500г и более. Критерии живорождения: внутриутробное легочное дыхание, сердцебиение, пульсация крупных сосудов, сокращение отдельных групп мышц. Показатели детской смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-экономического благополучия общества в целом. Правильный и своевременный анализ детской смертности позволяет разработать ряд конкретных мер по улучшению здоровья беременных и детей, оценить эффективность проводимых профилактических мероприятий, работу местных органов управления здравоохранением по охране материнства и детства. Детская смертность имеет сложную структуру, которая определяется в основном причинами смерти и возрастом умерших детей. В статистике детской смертности принято выделять следующие группы показателей: • показатели смертности детей на 1-м году жизни (младенческая смертность); • показатели смертности детей в возрасте от 1 года до 17 лет включительно. Младенческая смертность - это важнейшая составляющая детской смертности, она рассчитывается по следующей формуле и выражается в промилле (‰).

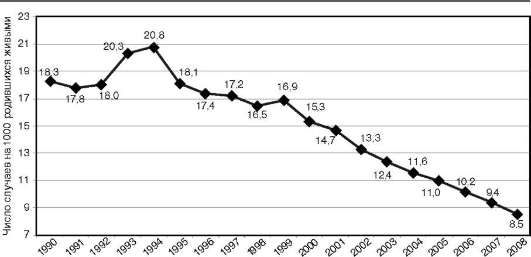

За последние два десятилетия этот показатель в РФ имеет стойкую тенденцию к снижению и составил 8,5 в 2008 г. В соответствии с рекомендациями ВОЗ в анализе здоровья детей выделяют перинатальный период, включающий в себя три периода:

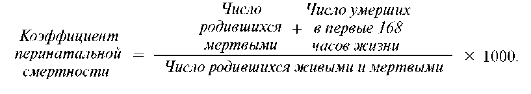

Смертность детей в перинатальном периоде характеризуется коэффициентом перинатальной смертности, который рассчитывается как отношение суммы числа родившихся мертвыми и числа умерших в первые 168 ч жизни к числу родившихся живыми и мертвыми.   Рис. 1.6. Динамика показателя младенческой смертности в Российской Федерации (1990-2008) Этот показатель за последние годы также имеет тенденцию к снижению и составил в 2008 г. 8,3. ‰ Анализ перинатальной смертности позволяет оценить преемственность в работе акушерской и педиатрической служб. Факторами, влияющими на антенатальную и интранатальную гибель плода являются: поздние токсикозы беременных, болезни матери (грипп, сердечно-сосудистые заболевания и др.), патология плаценты, пуповины, преждевременное отхождение околоплодных вод, слабость родовой деятельности и др. Основными причинами перинатальной смертности следует считать внутриутробную гипоксию и асфиксию при родах (46,5%), синдром респираторного расстройства (18,0%), врожденные аномалии (14,4%), инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (12,3%), гемолитическая болезнь (3,2%). Основными причинами младенческой смертности являются отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде (в том числе родовые травмы, асфиксия и респираторные состояния новорожденных), врожденные аномалии, болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни, травмы и отравления и другие. Смертность в антенатальном и интранатальном периодах в сумме дают мертворождаемость, коэффициент которой рассчитывается по следующей формуле. Основные причины мертворождаемости в Российской Федерации: осложнения со стороны плаценты и пуповины, осложнения беременности и родов у матери, инфекции, врожденные аномалии развития плода, а также состояния матери, не связанные с настоящей беременностью. Для регистрации смерти в перинатальном периоде заполняется «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» (ф. 106-2/у-08). 8.Статика как один из разделов медицинской демографии. Методы изучения. Использование данных в организации медицинской помощи. статика – изучает численный состав населения на определенный момент времени К показателям статики населения относятся:

(Существуют группы населения, которые достаточно сложно классифицируются по группам постоянного или наличного населения. Например, к ним относятся военнослужащие, иногородние студенты, командированные сотрудники организаций и лица, работающие вахтовым методом, наконец, лица, отбывающие наказание в учреждениях пенитенциарной системы. Для таких случаев рекомендовано в качестве критерия использовать срок в 1 год. Так, если некое лицо проживает на определенной территории более 1 года, то независимо от наличия прописки или вида на жительство оно может быть отнесено к постоянному населению данной территории.)

В зависимости от возрастной структуры населения, выделяют 3 типа населения:

Источником информации о численности населения является, прежде всего, перепись населения, которая в России проводится с периодичностью в 10 лет. При переписи населения фиксируются основные параметры, такие как состав населения по полу и возрасту, распределение по уровню образования, национальный состав, сфера занятости и т.д. В межпереписной период численность населения рассчитывают исходя из данных последней переписи с прибавлением числа родившихся и прибывших на территорию за этот период и вычитанием числа умерших и выбывших с территории. Постепенно накапливающаяся погрешность таких расчетов, связанная с проблемой регистрации изменений численности отдельных категорий граждан, исправляется при проведении следующей переписи населения. Задачи показателей статики:

9. Социальное значение болезней системы кровообращения, организация специализированной помощи населению. Социально-гигиеническое значение этих заболеваний определяется не столько частотой распространения, сколько их тяжестью. Эти болезни занимают 1 место среди всех причин смерти в большинстве экономически развитых стран мира, в том числе и в России. В нашей стране болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин инвалидности. В Российской Федерации на долю болезней системы кровообращения в 2005 г. приходилось более половины всех случаев смерти - 55,6%.Ежегодно от этой патологии умирает более 1,2 млн. человек. Рост смертности главным образом происходит за счет потерь в трудоспособном возрасте, наиболее значительный рост наблюдается в возрастной группе от 20 до 29 лет. За последнюю четверть века смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Западной Европе и Северной Америке снижается, а в Центральной и в Восточной Европе этот уровень возрастает. Растет число случаев и число дней временной нетрудоспособности, и число лиц, впервые признанных инвалидами. Рост заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний является одним из важных факторов формирования неблагоприятной демографической ситуации в стране. Общество несет значительные людские потери и экономический ущерб. По прогнозам экспертов, смертность от болезней системы кровообращения будет возрастать. Напряженная эпидемиологическая ситуация связана прежде всего с ростом болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, заболеваемость которыми приобретает характер эпидемии. Распространенность артериальной гипертонии среди населения в возрасте от 15 лет и старше составляет около 40%. (Обращает на себя внимание высокая распространенность артериальной гипертонии среди детей и подростков - 335,6 тыс. человек). Возрастно-половые особенности заболеваемости заключаются в том, что с увеличением возраста она интенсивно растет. Уровень заболеваемости по данным обращаемости женщин в 1,4 выше, чем мужчин (кроме острого инфаркта миокарда). Ис следованиями установлено, что сердечно-сосудистые заболевания появляются в результате различных факторов риска. Некоторые из основных факторов риска (наследственность, возраст) не под даются изменению, а других факторов можно избежать путем изменения образа жизни – управляемые факторы риска. Среди основных управляемых факторов риска: курение, высокий уровень холестерина в крови и гиподинамия. Сахарный диабет, тучность и стресс являются отя гощающими факторами риска, которые в сочетании с другими могут повысить вероятность возникновения сердеч но-сосудистых заболеваний. По предварительной оценке ВОЗ, половину всех смертей, вызываемых ежегодно сердечно-сосудистыми заболеваниями, можно предотвратить. Стратегию профилактики сердечно-сосудистых заболеваний можно разделить:

По оценке ВОЗ самый практичный и наименее дорогостоящий путь профилактики - это здоровый образ жизни. Среди изменений, в образе жизни, которые помогают в предотвращении основных болезней системы кровообращения, выделяют:

|