шпоры. Предмет экономической теории меркантилисты, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм

Скачать 352.59 Kb. Скачать 352.59 Kb.

|

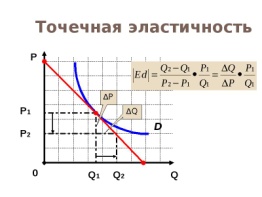

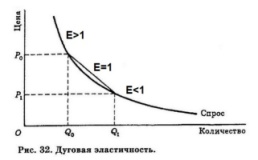

14) Эластичность спроса по цене. Точечная, дуговая, перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. Эффект замещения и эффект дохода.). Эта форма эластичности предложения свойственна долгому периоду, а кривая предложения строго горизонтальна; абсолютно неэластичное предложение имеет место тогда, когда величина предложения равна нулю (Е = 0), т. е. величина предложения абсолютно не меняется при изменении цены. Эта форма свойственна текущему периоду, а кривая предложения строго вертикальна.Если показатель >1, то спрос эластичен(прибыль с оборота) Если показатель <1, то (прибыль с ценовой надбавки. Цены меняется быстрее чем объем продаж) Если показатель=1, то менять цены не эффективно. 16) Закон денежного обращения. Денежное обращение – процесс непрерывного движения денежных средств в наличной и безналичной форме между хозяйствующими субъектами. Денежный оборот страны, отражая движение денег, представляет собой сумму всех платежей, совершенных предприятиями, организациями и населением в наличной и безналичной формах за определенный период времени. Количество денег, необходимое для выполнения ими своих функций, устанавливается экономическим законом денежного обращения, открытым К. Марксом. Закон денежного обращения определяет: масса денег для обращения прямо пропорциональна количеству проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая), а также уровню цен товаров и тарифов (связь прямая) и обратно пропорциональна скорости обращения денег (связь обратная). Все факторы определяются условиями производства. Чем больше развито общественное разделение труда, тем больше объем продаваемых товаров и услуг на рынке; чем выше уровень производительности труда, тем ниже стоимость товаров и услуг, а также цены. Согласно классической теории Л. Маршалла и И. Фишера, количество денег определяется зависимостью уровня цен от денежной массы: MY= РQ, где M - масса денег; P - цена товара; Y - скорость обращения денег; Q - количество товаров, представленных на рынке. Росту денежной массы способствует денежный мультипликатор (от лат. multiplicator -- умножающий), возникающий с развитием кредитной системы (в условиях двух и более уровней). Суть его в том, что денежная масса в обороте увеличивается в результате расширения кредитных операций банков со своими клиентами за счет получения средств из централизованного резерва Банка России, образованного из обязательных отчислений банков. 17) Понятие смешанной экономики. Сочетание рыночной саморегуляции и государственного регулирования экономики. Смешанная экономика понимается как: – экономика страны, в которой сочетаются черты рыночной и централизованной экономических систем; – экономическая система, где и государство, и частный сектор играют важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и материальных благ в стране; Современная развитая экономика – это регулируемая смешанная экономика, где эффективность рыночного механизма зависит от деятельности правовых, государственных и общественных институтов. Выделим пять основных задач, решаемых смешанной экономикой в современном обществе: – обеспечение занятости населения; – наиболее полное использование производственных мощностей; – стабилизация цен; – параллельный рост заработной платы и производительности труда; – равновесие платежного баланса всех участников экономической деятельности. Поэтому среди различных национальных моделей смешанной экономики выделяют три ее основные региональные разновидности: 1) американская либеральная модель, для которой характерно стремление к минимизации государственного регулирования; Для нее характерна приоритетная роль частной собственности. Правительство регулирует экономику через законодательную, налоговую и денежно-кредитную политику. 2) западноевропейская социал-демократическая модель, акцентирующая внимание на социальной политике государства; Предусматривает постоянную поддержку тех, кто испытывает трудности в нерегулируемом капитализме. это модель социально ориентированного рыночного хозяйства. Она увязывает расширение конкурентных начал с созданием особой социальной инфраструктуры, смягчающей недостатки рынка и капитала, с формированием многослойной институциональной структуры субъектов социальной политики. В германской экономической модели государство не устанавливает экономические цели – это лежит в плоскости индивидуальных рыночных решений, – а создает надежные правовые и социальные рамочные условия для реализации экономической инициативы. 3) японская патриархально-корпоративная модель, когда правительство занимается преимущественно стратегией экономического роста. это модель регулируемого корпоративного капитализма, в которой благоприятные возможности накопления капитала сопрягаются с активной ролью государственного регулирования в сферах программирования экономического развития, структурной, инвестиционной и внешнеэкономической политики и с особым социальным значением корпоративного начала. 18) Понятие и формы собственности. Приватизация как революционный передел собственности и как инструмент государственного регулирования экономики. Собственность – это отношения между людьми, классами, группами, а также хозяйствующими субъектами по поводу присвоения ресурсов, условий производства, созданных жизненных благ. Субъектами собственности являются физические и юридические лица, между которыми складываются отношения собственности. Собственность бывает двух типов: частная и общественная. При частной собственности одно лицо или семья является собственником имущества или ресурсов. По характеру накопления частная собственность подразделяется на трудовую и нетрудовую. Трудовая собственность формируется за счет заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности. Нетрудовая собственность образуется за счет получения имущества по наследству, доходов от ценных бумаг, депозитов и т.д. Общественная собственность – тип собственности, при которой средства производства, его результаты и имущественные ценности являются совместным достоянием. Формами общественной собственности выступают коллективная и государственная. Коллективная собственность – форма общественной собственности, при которой вещи, материальные и духовные ценности принадлежат определенному коллективу. Государственная собственность – форма общественной собственности, являющейся достоянием всех людей страны. Приватизация представляет особую систему экономических отношений, возникающих в связи с изменением формы собственности на средства производства: с «государственной» на «частную» (в том числе индивидуальную, паевую, акционерную) под непосредственным воздействием государственных органов . Приватизация выполняет две функции. С одной стороны как элемент экономической реформы, ядро радикальных преобразований, а с другой, - инструмент государственного регулирования долговременного характера. Непосредственными целями приватизации являются: формирование слоя мелких и средних собственников; сокращение доли имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; перераспределение экономических основ власти. Необходимым условием перехода к рынку стало разгосударствление экономики, создание условий возникновения и развития многообразия форм собственности. Процесс приватизации является инструментом регулирования в период проведения реформ, необходимой мерой для становления самостоятельности предприятий в регионах. Приватизация обуславливает оценку деятельности предприятий, осуществляемую не по выполнению установленных плановых заданий, а по рыночным критериям - прибыли, рентабельности, конкурентоспособности производимых товаров и услуг. Непосредственная цель приватизации - формирование института частной собственности. Опосредующая - сокращение доли государственного сектора в экономике, создание конкурентной среды, рост государственных доходов, развитие рынка капиталов и др. Конечная цель - повышение уровня благосостояния населения и рост эффективности народного хозяйства. 19) Микроэкономика в системе экономических наук. Особенности микроэкономического анализа. Микроэкономика - это раздел экономической теории, изучающий деятельность отдельных экономических субъектов. Ими могут выступать отдельные потребители, рабочие, вкладчики капитала, фирмы и тому подобное. С одной стороны, она объясняет, как и почему принимаются решения отдельными хозяйствующими субъектами, а с другой - изучает взаимодействие субъектов в процессе образования больших структур - отраслевых рынков. Как самостоятельный раздел экономической теории микроэкономика сформировалась в конце Х1Х - начале ХХ в. Однако его становление прошло длинный этап эволюционного развития. Основы микроэкономического анализа обнаруживаются еще в классической политической экономии. В частности, используя двойственную методологию экономического анализа, А. Смит исследовал внешние формы проявления экономических явлений, определял функциональную зависимость многих величин и тем самым заложил основы функционального анализа. Развитие микроэкономического анализа можно представить через выделение этапов его эволюции: 1 этап (1845 - 1890 гг.). В его рамках закладываются основы микроэкономики, формируются основные методологические принципы исследования. Известнейшими представителями этого этапа являются: Г. Госсен, Дж. Б. Кларк 2 этап (1890-1933 гг.). На этом этапе микроэкономика выделяется в отдельную область экономических исследований на основе систематизации и обобщения идей поздней классики, австрийской и американской школ. После выхода в мир работы А. Маршалла “Принципы экономики”, наука получила свое первое название - “Economics”. Поиск ответов на пересчитанные вопросы позволяет микроэкономике реализовать, в частности, такие функции: 1) Объяснение наблюдаемых явлений. 2) Прогнозирование поведения экономических субъектов. 20) Кругооборот ресурсов, товаров и доходов. Экономический кругооборот (кругооборот ресурсов и доходов) - круговое движение реальных экономических благ, сопровождающееся встречным потоком денежных поступлений и расходов. Это схематическое изображение взаимосвязанных основных рыночных потоков в экономике. Простейшая модель экономического кругооборота представлена на схеме. В этом случае рыночный кругооборот включает следующие блоки: 1) домохозяйства; 2) фирмы; 3) рынок ресурсов; 4) рынок продуктов. Домохозяйства рассматриваются как собственники всех ресурсов: труда, капитала, земли и предпринимательских способностей. За ресурсы, поставляемые на рынок ресурсов, домохозяйство получает денежный доход (заработную плату за труд, арендную плату за землю, процент за капитал, прибыль за предпринимательские способности). Денежный доход расходуется на приобретение товаров и услуг на рынке продуктов. Следовательно, домохозяйства формируют спрос на продукты и услуги и предложение на рынке ресурсов. Фирмы организуют производство товаров и продают их на рынке продуктов. Выручка от продаж используется для покупки ресурсов, то есть превращается в издержки производства товаров. Фирмы формируют спрос на ресурсы и предложение товаров и услуг на рынке продуктов. В процессе кругооборота формируются два потока: 1) против часовой стрелки - поток экономических ресурсов; 2) по часовой стрелке - поток денежных доходов, потребительских расходов и издержек производства. Вмешательство государства в рыночную экономику существенно видоизменяет схему кругооборота. Как один из участников кругооборота государство выполняет следующие функции: - собирает налоги; - перераспределяет доходы посредством трансфертных платежей; - выплачивает заработную плату работникам госсектора и госслужащим; - покупает на рынках экономические ресурсы и продукты; - выступает в роли производителя общественных благ, а также других товаров и услуг. Из анализа модели кругооборота делается два вывода. Вывод первый. Материальные и денежные потоки динамично развиваются при достаточном равенстве совокупных доходов домашних хозяйств, фирм и государства совокупному объему производства. Совокупные расходы увеличивают занятость, объем производства и доходов. Из полученных доходов вновь финансируются расходы участников оборота, возвращаясь в виде дохода к владельцам факторов производства. Государство выполняет регулирующую функцию в сбалансировании совокупного спроса и совокупного предложения. Вывод второй. В системе кругооборота взаимосвязи макроэкономических субъектов формируются два важнейших макроэкономических сектора экономики: реальный и финансовый (денежный). Первый определяется величиной ВВП, второй - количеством денег, необходимых для обслуживания внутреннего товарооборота. Оба сектора находятся в противоречивом единстве. 21) Домашнее хозяйство как экономический агент. Доходы и их распределение домашними хозяйствами. Домохозяйства выступают в экономических отношениях как собственники и поставщики факторов производства, находящихся в частной собственности. Эти факторы следующие: во-первых, рабочая сила; во-вторых, продукты подсобного хозяйства, в-третьих; денежные ресурсы, в-четвертых; земля, недвижимость и т.п. В качестве домохозяйства можно рассматривать индивида, если он живет один и ведет домашнее хозяйство, семью, общину... Здесь главный признак – ведение общего хозяйства. В современном обществе основной вид домохозяйства – семья, которая способна производить ресурсы, покупать их, а также выносить на рынок труда основной фактор производства - такой экономический ресурс, как рабочая сила. Принцип ответственности за принимаемые решения в рамках домохозяйств имеет специфическое преломление: решение принимают одни члены домохозяйства, а их последствия испытывают все члены семьи. Правопреемник оплачивает долги и выполняет обязательства, которые взяты на себя другими членами семьи. Особая проблема экономических отношений внутри семьи как коллектива – это наследование, распределение прав собственности на недвижимость и т.п. К  ак и все экономические субъекты, участвующие в экономическом круговороте «расходы-доходы», домохозяйства выступают как в роли покупателей, так и в роли продавцов. На рынке факторов производства, например, они являются продавцами (арендодателями), продавая прежде всего способность к труду, а также продавая (предоставляя в аренду) имущество или временно свободные денежные средства. За счет их продажи или предоставления в аренду домохозяйство получает доход, формируя свой потребительский бюджет. Основу дохода обычно составляет заработная плата. В соответствии с теорией факторов производства заработная плата является факторным доходом, который получают наемные работники, размер которого зависит от производительности труда. Доход домохозяйства распределяют между текущим потреблением и сбережениями. Таким образом, на рынке готовой продукции (товаров народного потребления) домохозяйства выступают в роли покупателей (арендаторов), расходуя свой доход (потребительский бюджет). ак и все экономические субъекты, участвующие в экономическом круговороте «расходы-доходы», домохозяйства выступают как в роли покупателей, так и в роли продавцов. На рынке факторов производства, например, они являются продавцами (арендодателями), продавая прежде всего способность к труду, а также продавая (предоставляя в аренду) имущество или временно свободные денежные средства. За счет их продажи или предоставления в аренду домохозяйство получает доход, формируя свой потребительский бюджет. Основу дохода обычно составляет заработная плата. В соответствии с теорией факторов производства заработная плата является факторным доходом, который получают наемные работники, размер которого зависит от производительности труда. Доход домохозяйства распределяют между текущим потреблением и сбережениями. Таким образом, на рынке готовой продукции (товаров народного потребления) домохозяйства выступают в роли покупателей (арендаторов), расходуя свой доход (потребительский бюджет).Кроме того, домохозяйства по отношению к государству выступают в роли налогоплательщиков, создающих большую часть государственного бюджета. Но и государство обязано проводить политику в интересах «рядовых налогоплательщиков» – населения, оно должно стоять на страже их интересов, а в случае необходимости субсидировать и дотировать их. Мы сталкиваемся в данном случае с проблемой взаимодействия и взаимозависимости различных экономических субъектов. Таким образом, можно отметить, что домохозяйства проявляют три основных вида экономической активности: а) предоставляют на рынок факторы производства, б) потребляют часть получаемого дохода (валового национального продукта), приобретая готовую продукцию, и в) сберегают другую часть, выводя деньги из экономического оборота. В качестве экономических агентов, производных от домохозяйств, выступают профсоюзы, разнообразные общества потребителей, которые отстаивают экономические и юридические права домохозяйств и часто рассматриваются в экономической теории как монополисты на рынке труда и монопсонисты на рынке готовой продукции. |