Роль арбитражных судов в обеспечении законности. Принцип законности в деятельности арбитражного суда

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

|

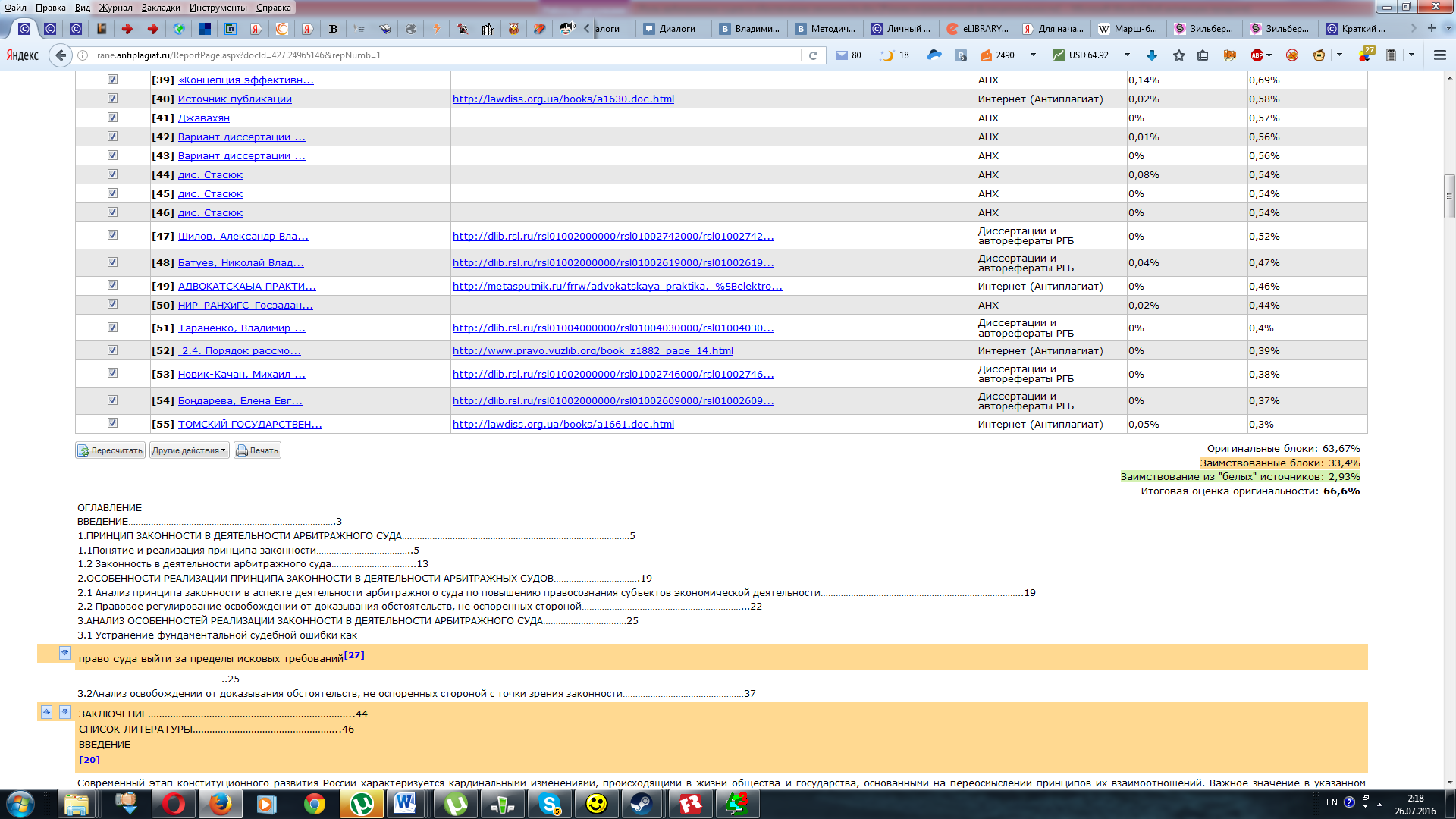

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3 1.ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА………………………………………………………………………………5 1.1Понятие и реализация принципа законности………………………………..5 1.2 Законность в деятельности арбитражного суда…………………………...13 2.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ…………………………….19 2.1 Анализ принципа законности в аспекте деятельности арбитражного суда по повышению правосознания субъектов экономической деятельности……………………………………………………………………..19 2.2 Правовое регулирование освобождении от доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной………………………………………………………...22 3.АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА……………………………25 3.1 Устранение фундаментальной судебной ошибки как право суда выйти за пределы исковых требований…………………………………………………..25 3.2Анализ освобождении от доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной с точки зрения законности…………………………………………37 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..44 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………..46   ВВЕДЕНИЕ Современный этап конституционного развития России характеризуется кардинальными изменениями, происходящими в жизни общества и государства, основанными на переосмыслении принципов их взаимоотношений. Важное значение в указанном аспекте приобрел принцип законности. К сожалению не смотря на огромнейшие изменения произошедшие с АПК РФ к сожалению в литературе данная тема не затрагивалась довольно давно(как минимум в период с 2014 года по 2017 год в научной интернет библиотеке нашлось всего 4 статьи). Стоит остановиться на правовом положении прокурора. Прокурор не только может, но в некоторых случаях даже должна принимать участие в арбитражных процессах, следить за законностью и обоснованностью принимаемых решений. Участие прокуроров в арбитражном процессе рассматривается законодательством как действенное средство укрепления законности и предупреждения правонарушений в экономической сфере, как средство защиты государственных и общественных интересов, нарушенных или оспариваемых прав участников предпринимательской деятельности. Представляется, что проблема определения правового положения прокурора в современном арбитражном процессе вызвана не в последнюю очередь несовершенством юридической терминологии в АПК РФ. Таким образом данная тема является актуальной для изучения. Целью исследования является изучение особенностей реализации принципа законности арбитражными судами. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1.Рассмотреть понятие и реализация принципа законности. 2.Исследовать законность в деятельности арбитражного суда. 3.Произвести анализ принципа законности в аспекте деятельности арбитражного суда по повышению правосознания субъектов экономической деятельности. 4.Охаракетризовать правовое регулирование освобождении от доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной. 5.Изучить устранение фундаментальной судебной ошибки как право суда выйти за пределы исковых требований 6.Проанализировать освобождении от доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной с точки зрения законности Объектом исследования являются общественные отношения возникающие при реализации Арбитражным судом своих функций. Предметом роль арбитражных судов в обеспечении законности. В качестве методов исследования используется системный подход, который включает изучение нормативно – правовой основы гражданского правоотношения, в частности – Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, и аналитический метод, который позволяет более детально рассмотреть различные аспекты выбранной темы, дать более точную характеристику их содержания. При написании данной работы были использованы следующие нормативно-правовые акты: Конституция Российской федерации, О судебной системе Российской Федерации, О прокуратуре Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации . При написании данной работы были использованы труды следующих ученых-юристов: Бесчастнова О. В., Гордейчик А.В., Крипакова Д. Р., Нестерова Р. В. , Приходько И. А., Трещева Е. А., Треушников М.К., В.М. Шерстюк, Челябова 3. М. Практическая значимость работы: 1.Заменить термин «иск» в ст. 52 АПК РФ термином «заявление» - так же как это сделано в ГПК РФ. 2.В ч. 3 ст. 52 АПК РФ фразу «прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца» следует заменить на другую формулировку. Эта часть должна содержать упоминание о том, что прокурор обладает всеми правами и обязанностями лиц, участвующих в деле, а также имеет право изменять свои требования, отказываться от них, имеет право подавать представления о пересмотре судебных актов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, имеет право подавать заявления о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в тех случаях, если дело было возбуждено по его заявлению. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА Понятие и реализация принципа законности Законность — это такое положение или режим деятельности, при котором обеспечивается строгое и неукоснительное соблюдение всеми участниками правоотношений требований законов. Как общее положение права принцип законности предполагает, что: - закон обладает верховенством по отношению к другим правовым предписаниям; - законодательные акты могут издаваться только органами, которые наделены для этого специальными полномочиями; - в связи с развитием общества необходимо проводить обновление законодательства; - закон должен, прежде всего, гарантировать права человека и гражданина, которые сформулированы в национальном и международном праве; - необходим постоянный контроль над исполнением законов в целях недопущения произвола и беззакония. Основными принципами законности являются: - единство – единообразное действие и применение законодательных актов по всей стране, и недопустимость принятия актов, которые по своему содержанию отличаются от общегосударственных; - всеобщность — распространение и обязательность соблюдения законов всеми без исключения органами, гражданами и должностными лицами; - недопустимость противопоставления друг другу принципов законности и целесообразности, когда принятие или непринятие закона зависит от его полезности в данный конкретный момент по данному конкретному правовому случаю [6, с. 120]. Принцип законности предполагает необходимость защиты правовых устоев, институтов и принципов, что само по себе целесообразно, а значит – необходимо. С другой стороны, целесообразность как фактор, инициирующий в большинстве случаев принятие законов, не может и не должен противопоставляться законности. Это означает, что если закон перестал соответствовать социальным параметрам жизни общества, то это не значит, что его не следует исполнять. Таким образом, применение принципа целесообразности возможно только в тех рамках, которые определяет принцип законности. В законодательстве РФ принцип законности в гражданском процессе не оговаривается отдельно и не выделен в качестве самостоятельного. Тем не менее, его проявление можно найти во многих законодательных актах. «Укрепление законности» устанавливается как задача гражданского судопроизводства, она же выступает мерилом обоснованности для кассационных проверок. В том случае, если норма права отсутствует, суд принимает решение на основе норм, которые регулируют смежные отношения. Кроме того, принцип законности проявляется в статьях, которые оговаривают требования к решению суда. Необходимо также учитывать, что данный принцип адресуется не только суду, а также всем иным участникам гражданских правоотношений. Общее положение - принцип законности правосудия предполагает, что все институты правосудия обязаны руководствоваться только законом в своей деятельности. Что касается использования права применительно к этому принципу, то здесь есть некоторые особенности: - правосудие в Росси осуществляется исключительно на основе Конституции страны и ее законов; - при его осуществлении должны рассматриваться правила об особенностях применения закона во времени. Данный принцип требует, чтобы каждое решение суда имело достоверную ссылку на конкретную норму права, а также, чтобы это решение было мотивированным, то есть учитывающим все обстоятельства правонарушения и характеристики его участников. Рассматриваемый принцип имеет универсальные свойства, котопрые проявляются в том, что он имеет широкое и разностороннее содержание, которое дает возможность анализировать, сопоставлять, формулировать и определять некоторые аспекты иных принципов правосудия. Важной предпосылкой законности в современной России явилась принятая на всенародном голосовании в 1993 г. демократическая Конституция. Встав на путь построения правовой государственности, Российская Федерация в управлении делами общества взяла на себя обязательство руководствоваться принципом законности. И именно этот базовый принцип сегодня должен быть положен в основу любой деятельности, что прямо следует из нормы ч. 2 ст. 15 Конституции РФ. Вместе с тем, само понятие «законность» отсутствует в базовой норме - ч.2 ст. 15 Конституции РФ, но встречается в конституционном тексте в двух других статьях. В основных нормах сказано об обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности (п. «а» ч.1 ст. 72), осуществлении мер по реализации законности (п.«е». ч.1 ст. 114). Анализ норм действующего законодательства, свидетельствует о том, что категория «законность» встречается и в других правовых актах. Но ни в одном из них ее понятие не закреплено, также как и в Основном законе [8, с. 114]. Однако указанное обстоятельство является не единственной причиной неоднозначной трактовки исследуемого правового феномена, на наш взгляд. Нельзя не согласиться с тем, что законность представляет собой сложнейшее комплексное явление, в котором тесным образом переплетаются политические, государственные, правовые, нравственные и гуманистические моменты. В связи с этим, опираясь на теорию законности, которая «не только вскрывает ее фактическое состояние, но и служит методологической основой для ее анализа», представители юридической науки, подвергают разносторонней разработке предлагаемую в теории права проблематику законности и определяют суть законности под углом зрения ее предназначения как с общеправовых, так и с узкоспециализированных, сугубо отраслевых позиций. На современном этапе сложилось большое количество подходов к определению феномена законности, акцентирующие внимание на ее функциональных, идеологических, политических аспектах. В этом ключе законность определяют как метод осуществления задач и функций государства, охраны субъективных прав граждан; принцип правосознания, правовой культуры и правовой идеологии; а также как юридическую форму выражения идеи справедливости; положительное отношение к законам в практической деятельности и повседневной жизни людей. В современной юридической науке утвердилось отношение к законности как к принципу, методу и режиму. Законность признается методом реализации государственной власти, который должен базироваться на демократических началах, обеспечивать реализацию, защиту основных прав и свобод, устанавливать гарантии такой реализации. Законность определяют также как конституционный принцип, лежащий в основе правовой организации общества. Законность понимается и как государственно-правовой режим, который характеризуется верховенством закона и безусловным его соблюдением и беспрекословным исполнением всеми участниками общественных отношений. Вместе с тем, на некоторых современных авторов в их определении законности наложило серьезный отпечаток советское понимание сущности данного правового феномена. Так, законность понимается как метод, который состоит в издании и проведении в жизнь законов и других правовых актов определенного класса, социальной группы и народа в целом2, метод государственного руководства обществом, при котором власть осуществляет свои функции преимущественно правовыми средствами3. Обозначенные подходы к пониманию законности заслуживают серьезной критической оценки. Полагаем, что, если в период коммунистического строительства, отличающемся установлением приоритета в отношениях государство-личность в пользу первого (этатистский подход), почти полного отказа от признания и обеспечения личных и других прав и свобод, подобные определения еще могли иметь место, то ныне с провозглашением прав и свобод человека и гражданина в качестве высшей ценности, становлением правового государства, такой подход к законности абсолютно не допустим. Сегодня государство в лице своих органов должно осуществлять возложенные на него функции исключительно на основании и во исполнение законов и только при помощи правовых средств, даже в случаях нарушения закона гражданами при применении мер государственного принуждения. Более того, подчиняться требованиям Конституции РФ и законам Обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина сегодня признается приоритетным направлением деятельности всего государственного аппарата. Исходя из постулата о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ч.2 ст. 2 Конституции РФ), данная важная конституционно-установленная функция должна реализовываться органами государственной власти всех уровней, а также органами местного самоуправления в процессе осуществляемой ими деятельности. Действительного, именно от фактического состояния защиты и гарантирования прав и свобод человека и гражданина, а также уровня их обеспеченности, на наш взгляд, в первую очередь, зависит общее состояние законности в стране. Поэтому требование об обеспеченности и защите таких прав - одно из основных требований, отражающих содержание законности как конституционно-правового феномена [12, с. 174]. Закрепление в тексте базового конституционного акта 1993 г. федеративного характера Российского государства также не могло не найти своего непосредственного отражения на современном понимании принципа законности. Федеративное устройство предполагает наличие в составе Российской Федерации ее равноправных субъектов. В таком аспекте большое значение приобрели такие сущностные характеристики законности как ее всеобщий (универсальный) характер и единство на всей территории Федерации. Разработанные еще во времена советской власти, данные черты наполнились новым содержанием нормами действующей Конституции. Всеобщий (универсальный) характер законности в настоящее время предполагает также: а) единство государства и его правовой системы (ст. 1, 3, 4, 10, 11); б) единство судебной системы (ст. 118); в) единство экономического пространства (ст. 8, 9); г) прямое действие Конституции РФ и закона (ч. 1 ст. 15); д) соблюдение основных и законодательных норм (ч. 2 ст. 15); е) гарантированность законов, прав и свобод человека и гражданина (ст. 1, 2, 17, 18, 19); ж) связанность судов законодательными нормами (ч. 2 ст. 120 Российской Конституции); з) единую направленность правотворчества и правореализации не только в субъектном (то есть применительно к деятельности всех участников общественных отношений), но и в территориальном плане. Последнее предполагает наиболее тесную взаимосвязь законности с принципами российского федерализма [8, с. 58]. Продолжая последовательное изучение сущности принципа законности как феномена современного государства, следует отметить, что в организационном плане данный базовый принцип подразумевает строгую и полноценную законодательную регламентацию деятельности участников общественных отношений. Для его понимания в таком ключе большое значение имеет аргументированное суждение известного юриста Н.В. Витрука о том, первооснову законности составляет такое законодательство, которое адекватно выражает правовые принципы, общечеловеческие идеалы и ценности, насущные потребности и интересы человека, объективные тенде н-ции социального прогресса . Указанная позиция поддерживается многими российскими учеными . Полностью согласны с ней и мы. Законотворческая деятельность, осуществляемая в Российской Федерации в связи с этим должна исходить из таких базовых начал, закрепленных в Основном законе, как: приоритет прав и свобод человека (ст 2, 18), закон как выражение воли всего народа (ст. 3,4), федерализм (ст. 1, 5), социальный и правовой характер государства с республиканской формой правления (ст. 1, 7), особая роль общепризнанных норм и принципов международного права и международных договоров Российской Федерации в отечественной правовой системе (ч.4 ст. 15) . Ценно также, что в Конституции РФ впервые был четко закреплен принцип верховенства федерального закона (ч.2 ст. 4, ст. 15, 90, ч.1 ст. 115), который можно рассматривать как формально-юридический признак правового государства и важнейшую характеристику законности. Говоря о верховенстве закона, как основной идеи принципа законности следует отметить, что под ним, традиционно принято понимать - главенство закона в системе нормативных актов, действующих в Российской Федерации. В связи с этим, нормативно правовую основу (или первооснову) законности в Российской Федерации составляют демократическая Конституция РФ как Основной закон государства, а также принятые на основании и во исполнение ее норм российские законы. В соответствии с нормами и положениями этих актов должны осуществлять практическую деятельность все участники общественных отношений - это необходимое условие реализации конституционной идеи принципа законности. В организационном плане для понимания законности важно также четко определить субъектный состав лиц, обязанных исполнять российские законы. Часть 2 ст. 15 Конституции очерчивает их круг и относит к ним органы государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, граждан и их объединения. На первый взгляд, перечень является четким и исчерпывающим. Однако это не препятствует отдельным авторам ограничивать круг субъектов, обязанных следовать данному базовому началу . Если в советское время это могло найти хоть какое-то оправдание, то на сегодняшний день в связи с наличием прямого конституционного установления, это неприемлемо и недопустимо. Считаем, что в случае искусственного сужения круга субъектов законности, происходит и сужение сферы действия и самой законности. Это свидетельствует о превращении важнейшего общесоциального, политико-правового феномена в явление более узкое, связанное с деятельностью ограниченного круга субъектов. При этом очевидно нарушается идея общеобязательности правовых предписаний, а в конечном итоге и принцип равенства всех перед законом. Более того, учитывая недостаточную определенность конституционной нормы (ч.2 ст. 15), связанную с высокой степенью обобщенности правового материала, содержащегося в ней, состав субъектов законности должен быть расширен. Кроме перечисленных в Конституции РФ, под эту категорию подпадают также Российское государство как особое публичное учреждение (коллектив). Это следует из базовых положений статей 2, 46, 55, 71. А также иностранные граждане, временно прибывающие, постоянно или временно проживающие на территории России, бипотриды и апотриды, лица, получивших в Российской Федерации статус беженцев и вынужденных переселенцев, поскольку на указанных лиц в полной мере, наряду и наравне гражданами Российской Федерации распространяется обязанность по соблюдению российского законодательства. Подводя итог всему вышесказанному, еще раз подчеркнем, что в первую очередь законность - это принцип организации и функционирования демократического правового государства, базовая конституционная идея, заключающаяся в определенных требованиях, обращенная к определенному кругу субъектов, выступающих участниками конституционных и других правоотношений. Ценность существования такой идеи несомненна, однако особое значение она приобретает в процессе ее реализации. Преломляясь в практическую плоскость данный принцип становится методом осуществления власти в Российской Федерации. Поэтому определять законность через категорию «метод» и устанавливать ее содержание как метода государственной власти не только допустимо, но и необходимо. В этом случае, по нашему мнению, следует учитывать, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации согласно Конституции РФ является ее многонациональный народ (ч.1 ст. 3), который реализует такую власть посредством институтов прямой (непосредственной), а также представительной демократии. Не зависимо от избранного способа реализации власти, метод ее реализации должен основываться на всех без исключения требованиях принципа законности, то есть соблюдении и исполнении Конституции и законов, подчиненности им деятельности всех участников общественных отношений, а также обеспечении и защите при этом прав и свобод человека и гражданина. |