Принципы и этапы препарирования кариозных полостей 2,3,4 классов. Контактный пункт. Методика формирования

Скачать 0.93 Mb. Скачать 0.93 Mb.

|

|

«Пензенский государственный университет» Медицинский институт Кафедра Стоматологии Курсовая работа по дисциплине: «Пропедевтика» Тема: «Принципы и этапы препарирования кариозных полостей 2,3,4 классов. Контактный пункт. Методика формирования» Выполнила: студентка группы 13лс 1 Небылицына Д.В. Проверила: к.м.н., доцент кафедры Емелина Г.В. Пенза 2014г. Содержание: Введение……………………………………………………………….…….….3 1.Препарирования полостей 2 класса по Блэку……………………….........4-8 2. Препарирования полостей 3 класса по Блэку……………………….….9-10 3. Препарирования полостей 4 класса по Блэку…………………… …...….11 4. Контактный пункт…………………………………………………..…..12-13 5. Приложение……………………………………………………………...14-17 Заключение………………………………………………………………....18-19 Список литературы…………………………………………………….…..20-21 Введение

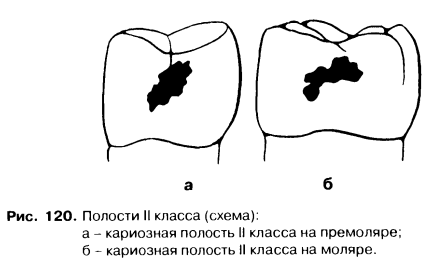

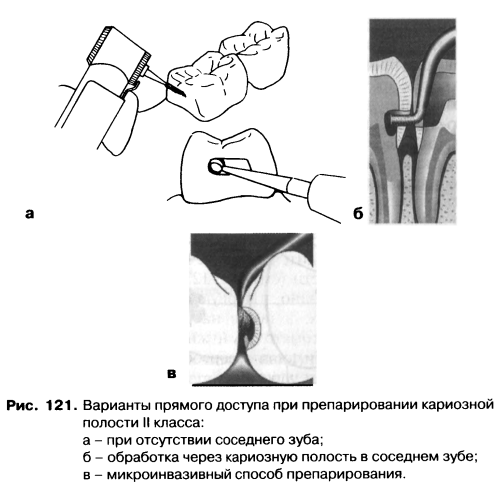

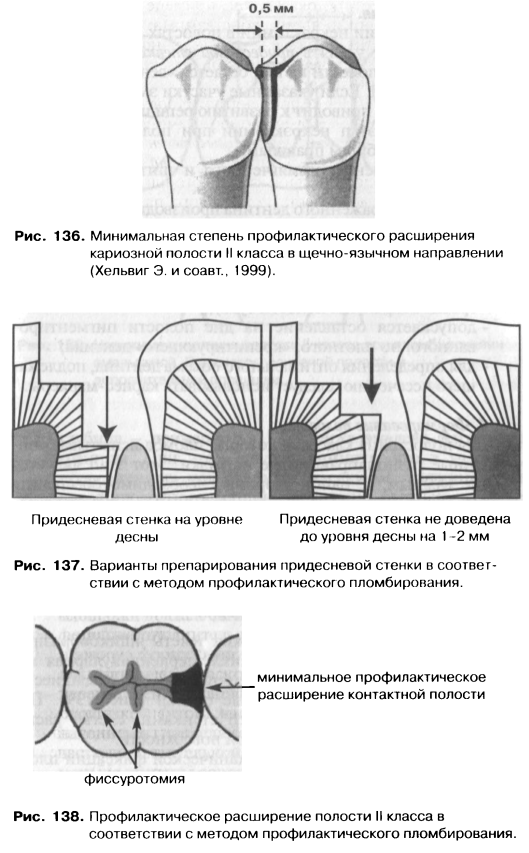

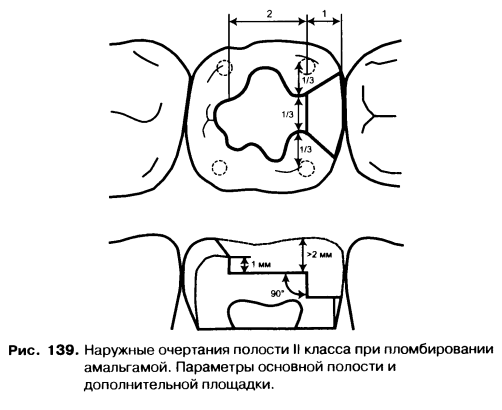

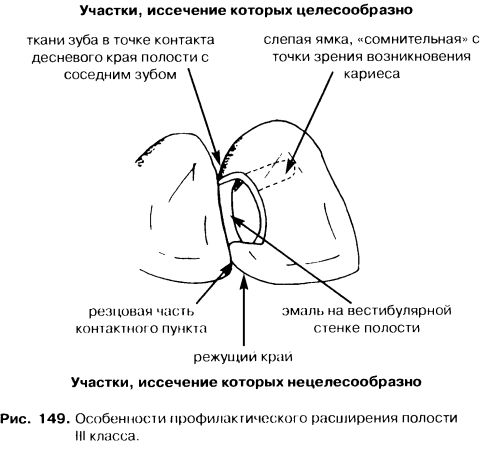

Основные принципы препарирования кариозных полостей были сформулированы в начале XX века американским зубным врачом Грин Вордименом Блэком в его фундаментальном труде «Оперативное зубоврачевание» (1908). Препарирование -это воздействие на ткани зуба с целью удаления патологически измененных тканей и создания формы полости, обеспечивающей надежную фиксацию пломбы. Препарирование твердых тканей зуба служит важным этапом лечения, так как только полное иссечение патологически измененных тканей и создание правильной формы полости позволят избежать дальнейшего развития кариозного процесса и обеспечат надежную фиксацию пломбы в полости. Необходимость препарирования чаще всего вызвана кариозным поражением или дефектом пломбы, нарушением эстетических и функциональных параметров зуба вследствие порока развития или травмы. Важность контактного пункта заключается в его опорной и защитной функциях. В 1939 Black представил иллюстрацию, которая имеет определенный интерес и на сегодняшний день. Достоверно установлено, что контакты между зубами препятствуют аккумуляции зубного налета и остатков пищи. Контактный пункт поддерживает межзубной сосочек и ограничивает травматизацию межзубного пространства. Неадекватные контакты могут приводить к скоплению пищи и развитию начального кариеса, кроме того, остатки пищи способны повреждать межзубные мягкие ткани, воздействовать на соседние зубы и соприкасающиеся участки корня. Из этого следует, что создание корректного контактного пункта при реставрации становится абсолютно необходимым этапом лечения.[10] Препарирование полостей II класса по Блеку. К полостям II класса относятся дефекты, расположенные на контактных поверхностях моляров и премоляров (рис. 1). Полость может располагаться на передней (медиальной) или задней (дистальной) контактной поверхности, а может быть одновременное поражение кариозным процессом обеих контактных поверхностей зуба. В связи с тем, что препарирование таких полостей, как правило, производится через жевательную (окклюзионную) поверхность, их дополнительно подразделяют на медиально-окклюзионные, дистально-окклюзионные и медиально-окклюзионно-дистальные. Полость II класса — это поражение контактной поверхности, не всегда включающая в себя дефект на жевательной поверхности. Полости II класса обычно локализуются либо в области контактного пункта, либо между контактным пунктом и шейкой зуба. (См.рис.1) 1.Раскрытие полости. Для раскрытия полости II класса, как правило, производится иссечение здоровых эмали и дентина, находящихся над полостью.[6] Раскрытие кариозной полости II класса можно провести различными способами: А. Прямой доступ используется, когда имеется свободный доступ к пораженной контактной поверхности: при отсутствии соседнего зуба (рис. 2а) или при возможности обработки полости через кариозную полость в соседнем зубе (рис. 2 б). В этих случаях полость препарируют, не выводя ее на жевательную поверхность. Прямой доступ применяют также при микроинвазивном способе препарирования, когда тонкими, специально разработанными для этой цели инструментами входят непосредственно в межзубной промежуток (рис. 2в). Чтобы обеспечить прямой доступ к полости II класса, можно произвести раздвигание (сепарацию) зубов. Б. Окклюзионный доступ является наиболее распространенным. При нем производится широкое иссечение тканей зуба с жевательной поверхности. (рис. 3а). Недостатком окклюзионного доступа является значительная потеря тканей на окклюзионной поверхности и, в первую очередь, - маргинального (краевого) гребня. Маргинальный гребень — эмалевый валик, идущий по краю жевательной поверхности. Он направляет пищевой комок на жевательную поверхность, препятствуя проникновению пищи в межзубной промежуток и травмированию десневого края. (рис.3б,в) В. Вестибулярный или язычный доступ применяются при наличии па контактной поверхности небольшой кариозной полости с локализацией в пришеечной области и при высокой клинической коронке зуба. При лих видах доступа с вестибулярной или язычной поверхности формируется горизонтальный туннель к области расположения кариозной полости. Полому иногда ли виды доступа называю «техникой горизонтального туннеля». (рис. 4а,б) Г. Десневой доступ применяют при смещении зубов, обнажении их шеек, когда контактная кариозная полость становится доступной для обработки со стороны десневого края (рис.5). [13] Д. Туннельный доступ является разновидностью окклюзионного доступа, при котором маргинальный гребень сохраняют. Раскрытие полости проводят с жевательной поверхности, в области треугольной ямки, отступя 2-2,5 мм от края зуба. Борами небольшого размера в тканях зуба делают туннель, направленный к контактной кариозной полости . Таким образом, полость раскрывают, не повреждая маргинальный гребень. Туннельное препарирование применяется при небольших кариозных поражениях. (рис.6) Профилактическое расширение При препарировании кариозных полостей II класса возможны несколько подходов к выполнению этого этапа. А.Профилактическое расширение не проводится. При данной тактике ограничиваются препарированием полости до видимо здоровых тканей. Полость формируется ящикообразной (под амальгаму) или грушевидной (под композит) формы. В. Профилактическое расширение полости проводится в соответствии с методом профилактического пломбирования. При лечении «среднестатистического пациента» полость рта которого следует отнести в разряд «неблагополучных», минимальное иссечение тканей, нецелесообразно, гак как в этом случае риск развития рецидивного кариеса и кариозного поражения соседних с пломбой фиссур неоправданно высок. Поэтому на массовом стоматологическом приеме наиболее эффективным с медицинской точки зрения и наиболее щадящим по отношению к непораженным тканям зуба является метод профилактического пломбирования. Этот метод особенно показан при пломбировании зубов композитными материалами (возможно, в сочетании со стеклоиономерными цементами) пациентам со средней тяжестью течения кариеса зубов, хотя его можно применять и у пациентов с легкой и тяжелой степенью «кариозной болезни».[1] По сравнению с методом «профилактического расширения», степень выведения контактной полости па щечную и язычную поверхности можно уменьшить. Однако и в этом случае края полости должны достигать участков, доступных очист ке при гигиене полости рта (рис.7а). Обязательным является правило, что боковые стенки полости не должны касаться соседнего зуба (с ним должна контактировать только пломба). Придесневую стенку полости для предупреждения рецидивного кариеса рекомендуется опускать до уровня десны (поддесневая часть зуба является иммунной зоной). Некоторые стоматологи рекомендуют располагать придесневую стенку на 1—2 мм выше уровня десны, мотивируя это тем, что пломбировать такую полость удобнее, а оставленная на придесневой стенке эмаль позволяет обеспечить более надежное краевое прилегание композитной пломбы . (рис.7б). На данном этапе одновременно производится инвазивная обработка фиссур (фиссуротомия) в соответствии с принципами «профилактического пломбирования» (рис. 7в). Некрэктомия. При проведении некрэктомии в полостях II класса особое внимание следует уделять придесневой стенке. Как правило, после раскрытия полости на ней остается «венчик» деминерализованной эмали. Если указанные участки эмали не удалить, в дальнейшем это приводит к развитию рецидивного кариеса. В целом же этап некрэктомии при полостях II класса выполняется по общим правилам: - полное удаление размягченного и пигментированного дентина; - удаление пораженного дентина производится либо экскаватором, либо шаровидными борами больших размеров; - после удаления деминерализованного дентина рекомендуется иссечь тонкий слой пограничного дентина (до 1 мм) шаровидным бором на малой скорости (если это не грозит вскрытием полости зуба); - допускается оставление на дне полости пигментированного, но плотного, «крепитирующего» дентина; - для определения оптимального объема дентина, подлежащего иссечению, следует использовать кариес- маркеры. [3] 4.Формирование полости. Для полостей II класса, в которых пломба испытывает повышенные разнонаправленные нагрузки, этот этап является крайне важным. С одной стороны, необходимо обеспечить надежную фиксацию пломбы, с другой, — максимально сохранить прочностные свойства зуба. Если предполагается применение материалов, не обладающих адгезивными свойствами (амальгама, металлические или керамические вкладки), сформированная полость П класса должна удовлетворять ряду требований: А. «Основная» полость должна иметь ящикообразную форму: плоская придесневая стенка, перпендикулярная направлению жевательного давления, отвесные, расходящиеся к контактной поверхности боковые стенки. Под вкладки полость формируется со стенками, слегка расходящимися также и к окклюзионной поверхности. Б. Для обеспечения макромеханической фиксации пломбы на жевательной поверхности формируется дополнительная площадка. Чтобы обеспечить прочность и надежную фиксацию пломбы, дополнительная площадка должна иметь следующие параметры (рис.8): - глубина — примерно на 1 мм ниже эмалево-дентинной границы. При этом следует помнить, что в участках, подверженных повышенным нагрузкам, толщина слоя пломбировочного материала должна быть не меньше 2 мм. Угол между дном и стенками должен быть равен 90°; - длина — в два раза больше длины основной полости; - ширина — примерно одна треть расстояния между вершинами жевательных бугров; - угол между дном основной полости и дополнительной площадки должен быть равен 90°; - форма — дополнительная площадка должна иметь ретенционную форму (например, в виде «ласточкина хвоста») для макромеханической фиксации пломбы; - переход между основной полостью и дополнительной площадкой (узкая часть «ласточкина хвоста») должен находиться посредине между буграми. Ширина этой части дополнительной площадки должна быть в два раза меньше ширины основной полости; - состояние фиссур — в соответствии с методом профилактического расширения, все фиссуры иссекаются. За счет этого формируют широкую часть «ласточкина хвоста».Формы дополнительных площадок, приводимые в ряде отечественных руководств, мы считаем недостаточно обоснованными с точки зрения профилактики развития рецидивного кариеса в неотпрепарированных и не запломбированных фиссурах. В. Если препарирование проводится в соответствии с методом биологической целесообразности, и дополнительная площадка не формируется, для улучшения фиксации пломбы необходимо сделать ретенционные пункты. Г. Если после иссечения пораженных фиссур жевательной поверхности размер окклюзионной полости составляет более половины расстояния от середины центральной фиссуры до вершины бугра, то, для предотвращения отлома бугра, его иссекают на высоту 2 мм и перекрывают пломбировочным материалом. [17] Препарирование полостей III класса по Блеку. К классу III относится полости на контактных поверхностях резцов и клыков без повреждения режущею края или угла коронки (рис. 9). При препарировании и пломбировании таких дефектов, кроме замещения дефекта и восстановлении анатомической формы зуба, перед врачом-стоматологом стоит не менее важная задача - восстановление внешнего вида зуба и его эстетических характеристик. Кроме того, при пломбировании фронтальных зубов требования эстетики диктуют выбор реставрационного материала. [20] 1.Раскрытие полости. Раскрытие кариозной полости III класса можно провести различными способами: А. Прямой доступ осуществляется: 1) при отсутствии соседнего зуба; 2) при наличии на контактной поверхности соседнего зуба отпрепарированной полости; 3) при наличии промежутков между зубами (трем и диастем), делающих такой доступ технически возможным. Раскрытие полости при прямом доступе осуществляют алмазным или твердосплавным шаровидным бором небольшого размера. При этом удаляют подрытые края эмали, стараясь не расширять полость в вестибулярном направлении. Б. Язычный доступ является наиболее рациональным с точки зрения последующею эстетического восстановления зуба. Его используют при первичном препарировании полостей III класса, особенно при небольших размерах очага поражения, когда имеется возможность сохранить непораженную эмаль па вестибулярной поверхности. После «проваливания» бора в кариозную полость производят иссечение контактной стенки. Эту операцию можно провести грушевидным или шаровидным алмазным бором, предварительно защитив соседний зуб металлической матричной полоской. Другим вариантом является иссечение нависающей эмали с контактной стенки эмалевым ножом.[18] Профилактическое расширение. Профилактическое расширение полостей III класса, как правило, проводят в минимальном объеме. Руководствуются при этом тем, что площадь кариесвосприимчивых участков па фронтальных зубах невелика и обычно ограничивается зоной контактного пункта и участком, расположенным между контактным пунктом и шейкой зуба.(рис. 10) Некрэктомия. При препарировании полостей III класса следует ориентироваться на следующие рекомендации: - производится удаление всех пораженных, нежизнеспособных тканей — деминерализованной эмали и кариозно измененного дентина; - в отличие от проведения некрэктомии на жевательных зубах, в данном случае удаляется не только размягченный, но и весь пигментированный дентин. Это диктуется необходимостью последующего эстетического восстановления зуба; - некрэктомию, особенно в области пульпарной стенки (дна) полости следует проводить очень осторожно, лучше ручными инструментами. Это связано с близостью пульпы и опасностью случайного вскрытия полости зуба при работе слишком агрессивными инструментами (например, турбинным наконечником).[21] Формирование полости. Если полость препарировалась прямым доступом, на язычную или вестибулярную поверхности она не выводится и имеет форму треугольника, основанием обращенного к десневому краю. Если полость препарировалась с язычным или вестибулярным доступом, она имеет более сложную конфигурацию. Основные правила формирования полости в таких ситуациях следующие: - аксиальная (пульпарная) стенка полости углубляется в дентин не более чем на 0,5 мм. Для удаления размягченного дентина производится локальное углубление дна в отдельных участках; - в процессе формирования полости следует максимально сохранять ткани зуба с вестибулярной поверхности и со стороны режущего края; - вестибулярная эмаль, даже не имеющая подлежащего дентина, максимально сохраняется. Эмаль с вестибулярной стенки удаляется, если она имеет признаки деминерализации или трещины; - окончательные контуры отпрепарированной полости III класса могут быть округлыми или изогнутыми в лабиальном, резцовом или десневом направлениях; - если по режущему краю после некрэктомии остается только тонкая полоска эмали, лишенная подлежащего дентина, то ее удаляют, переводя полость в класс IV; [22] Препарирование полостей IV Класса по Блеку.Отличительной особенностью полостей четвертого класса является частичное или полное разрушение угла режущего края апроксимальной поверхности. Препарирование такого рода полостей и их пломбирование требуют от врача особого искусства, поскольку в этом случае необходимо не только восстановить анатомическую форму и нормальную функцию зуба, но и создать прочный контакт между зубом и пломбой. Наиболее надежно такой дефект может быть устранен с помощью вкладки. Раскрытие полости четвертого класса и создание основной полости проводят теми же приемами, что и препарирование полостей третьего класса, и осуществляют фиссурным или шаровидным бором, заменяя его затем конусовидным бором, который применяют для формирования дна. При наличии неширокого режущего края коронки, а также поражении одновременно с режущим краем язычной поверхности коронки зуба требуется создание дополнительной площадки на язычной поверхности. К классу IV относятся полости на контактных поверхностях резцов и клыков с повреждением режущего края или угла коронки (рис. 11). Обычно они образуются из полостей III класса при широком распространении кариозного процесса по контактной поверхности, и утрате вследствие этого угла коронки. Другой причиной возникновения полостей IV класса могут быть поражения тканей зуба некариозного происхождения: острая или хроническая травма, деструктивные формы гипоплазии и т.д. Полости IV класса представляют наибольшую трудность при препарировании и пломбировании. Это объясняется тем, что в данном случае врачу приходится искать «золотую середину», решая ряд иногда противоречащих друг другу задач: - необходимо провести лечение заболевания зуба и окружающих его тканей, а также принять меры для профилактики осложнений (в первую очередь — рецидивного кариеса). Решение этой задачи обеспечивает медицинскую эффективность лечения; - учитывая тот факт, что в подавляющем большинстве случаев при полостях IV класса происходит утрата значительного объема твердых тканей зуба, требуется восстановление или улучшение эстетических параметров зуба. [11] Контактный пункт Для пломбирования кариозных полостей II, Ш и IV класса необходимо использование матриц с целью качественного создания контактного пункта с соседним зубом. Это условие должно соблюдаться при работе не только с амальгамами, но и со всеми пломбировочными материалами для постоянных пломб (цементы, композиционные материалы). Трудности пломбирования данных полостей связаны с созданием недостающей стенки и контактного пункта. Использование матриц позволяет избежать нависания пломбы в пришеечной области зуба и попадания пломбировочного материала в межзубной промежуток и в десневой желобок. Матрицу фиксируют после наложения изолирующей прокладки. Обычно используются матрицы с матрицедержателями Айвори, Миллера, Гоффльмайера, металлические и целлулоидные пластинки или готовые контурные матрицы с зажимным кольцом и без него, повторяющие анатомическую форму зуба. Назначение матрицы: а) обеспечить условия для конденсации пломбировочного материала; б) восстановить отсутствующую контактную стенку; в) создать межзубной контактный пункт; г) защитить зубодесневой сосочек от давления пломбировочного материала; д) создать условия для восстановления анатомической формы пораженного зуба. Ширину пластинки подбирают с учетом локализации кариозной полости. Если полость расположена в наддесневой части зуба, то используют матрицу по ширине, на 1–2 мм превышающую высоту коронки зуба. Если полость находится под десной, то применяют еще более широкую матрицу, которая должна быть введена под десну. С этой целью на матрице вырезают выступ, который вводят в зубодесневую борозду. Плотного прилегания металлической пластинки можно добиться путем введения деревянного клина между соседним зубом и пластинкой. При восстановлении зуба фотокомпозиционным материалом обычно используются целлулоидные матрицы или пластинки, которые фиксируются светопроводящими клиньями для того, чтобы не препятствовать прохождению светового потока в придесневую область. После тщательной фиксации матрицы воссоздают недостающую стенку зуба.[12] При пломбировании смежных контактных поверхностей композиционным материалом обе полости можно запломбировать в одно посещение. Полости конфигурации МОД (медиоокклюзиальнодистальные) пломбируются в три этапа, сначала восстанавливается дистальная стенка, затем медиальная и в заключение – жевательная поверхность. Наличие гипертрофированного десневого сосочка или кровоточащей десны не позволит правильно наложить пломбу. В таких случаях необходимо произвести коррекцию десны, а затем накладывать пломбу. Часто выручают ретракционные нити, импрегнированные сульфатом алюминия или адреналином, которые вводятся в зубодесневой желобок, где оказывают гемостатическое действие, а также отодвигают десну в пришеечной области и препятствуют поступлению бороздковой жидкости в подготовленную кариозную полость. Контактные пункты должны обладать следующими характеристиками: 1.Контакты должны центрироваться щечно-язычно ниже маргинального края. 2.Контакты максимально выпуклы в средней и окклюзионной третях. 3.Контактная поверхность становится плоской или вогнутой в пришеечной трети. 4.Если имеется рецессия десны, существует тенденция к вогнутости пришеечной трети. [12] Приложение Рис. 1)  Рис. 2)  Рис. 3а, б, в)  Рис. 4)  Рис. 5)  Рис. 6)  Рис. 7 а,б,в)  Рис. 8)  Рис. 9)  Рис. 10)  Рис. 11)  Заключение Препарирование твердых тканей зуба служит важным этапом лечения, так как только полное иссечение патологически измененных тканей и создание правильной формы полости позволят избежать дальнейшего развития кариозного процесса и обеспечат надежную фиксацию пломбы в полости. Необходимость препарирования чаще всего вызвана кариозным поражением или дефектом пломбы, нарушением эстетических и функциональных параметров зуба вследствие порока развития или травмы. Сегодня зачастую нет необходимости придерживаться некоторых принципов препарирования кариозных полостей, сформулированных Г.В. Блэком в его фундаментальном труде «Оперативное зубоврачевание» (1908),так как в современной стоматологии широко используются композиционные материалы. Список литературы 1. Базикян Э.А Пропедевтическая стоматология: учебник для медицинских вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа,2008.-с487-490. 2. Боровский Е.В .Терапевтическая стоматология: учебник для студентов - М.: Мед. информ. агентство,2007.-с205. 3. Вагнер В.Д. Пособие по стоматологии. М.:Мед.книга; Н.Новгород:НГМА.,2002.-с216-243. 4. Дмитриева Л.А, Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. Национальное руководство.М. ГЭОТАР-МЕД, 2009.-с.106. 5. Килафян О. А. Терапевтическая стоматология. Ростов н/Д., 2010.-с42. 6. Магид Е.А. Атлас по фантомному курсу в терапевтической стоматологии. М.,1990.-с39-47. 7. Максимовский Ю.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии : учебное пособие для студ. / Ю.М. Максимовский. М.: Медицина,2005.-с93. 8.Макеева И.М.Методы изоляции рабочего поля в стоматологии: учебное пособие для студ. М.,2007.-с16 9. Николаев А.И. ,Цепов Л.М.. Практическая терапевтическая стоматология. М.:МЕДпресс-информ,2008.-с116. 10. Салова А.В.Восстановление контактных областей зубов с помощью матричных систем.М.:МЕДпресс-информ,2011.-160с 11. Хельвиг Е. Терапевтическая стоматология. Переиздано Москва, ГалДент,1999.-с.428. 12. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология. М.:Медицина,2003.-с.34. 13. Шиллинг, Якоби. Основы препарирования зубов. Санкт-Петербург, 2007.-с.345. 14.http://stom-portal.ru 15. http://stomatologclub.ru 16. http://dentaltechnic.info |