Теплооб. 11 Теплообменники. Промышленные способы передачи тепла

Скачать 4.6 Mb. Скачать 4.6 Mb.

|

|

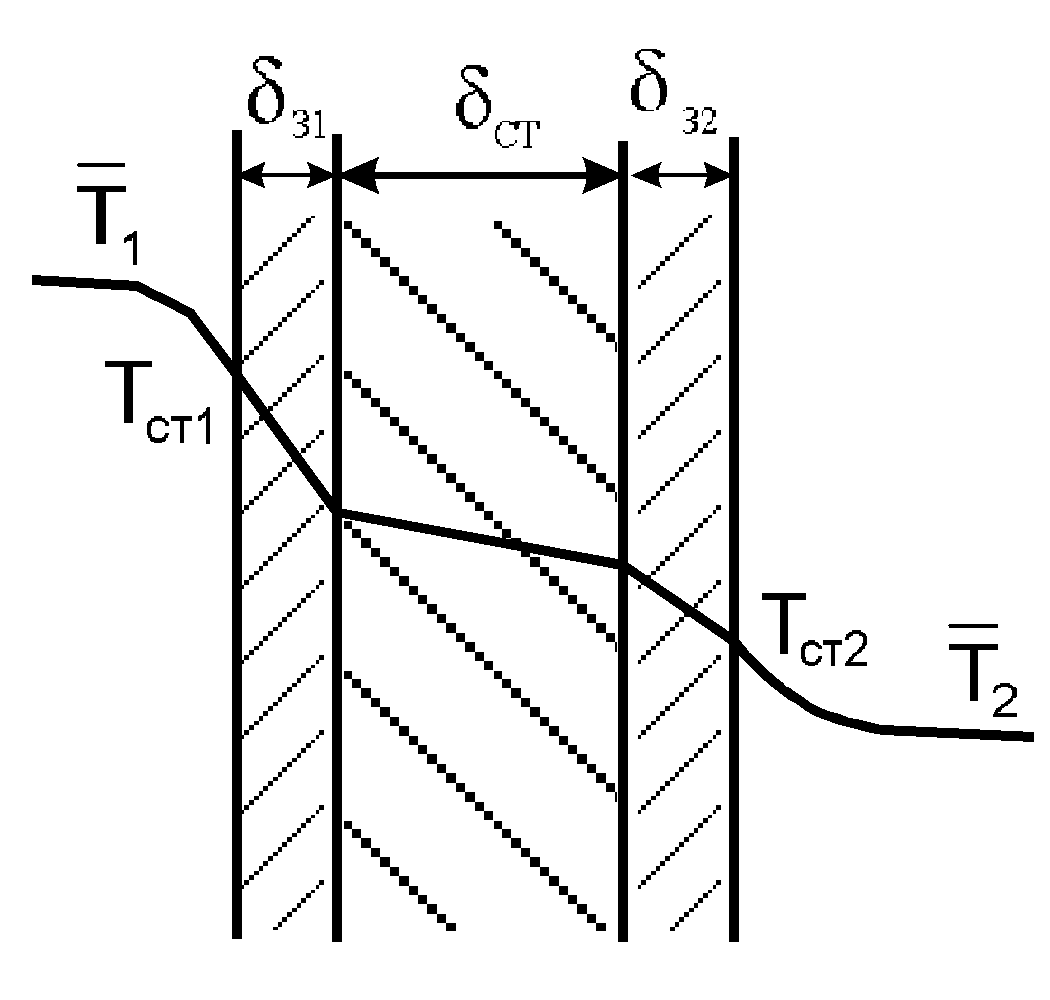

Тcp – средняя разность температур теплоносителей, которая находится в зависимости от схемы движения теплоносителей друг относительно друга. При противоточном и прямоточном течении теплоносителей средняя разность температур рассчитывается обычно как среднелогарифмическая между разностями температур теплоносителей на концах теплообменного аппарата (рис. 11.15, 11.16), полагая возмож-ность применения модели идеального вытеснения (4.31)  Рис. 11.15. Схемы взаимного движения теплоносителей  (11.9) (11.9)  (11.10) (11.10) . (11.11) . (11.11) а  б Рис. 11.16 Распределение температуры по длине аппарата при прямоточном (а) и противоточном (б) взаимном движении теплоносителей:L – длина труб в теплообменнике, При перекрестном и смешанном токе теплоносителей Тср находится с учетом поправки  . (11.12) . (11.12)6. Нахождение коэффициента теплопередачи и требуемой поверхности. В зависимости от выбранной конструкции теплообменного аппарата и свойств теплоносителей по справочным таблицам проектировщик выбирает ориентиро-вочное значение коэффициента теплопередачи  . (11.13) . (11.13)На основе ориентировочного расчета поверхности теплопередачи Fр(0) проводится выбор стандартного аппарата или при проектировании нестандартного оборудования задание конструктивных параметров аппарата (диаметр труб, длина труб, их число и т.д.). При выборе стандартного кожухотрубчатого теплообменного аппарата в качестве дополнительного параметра необходимо знать ориентировочное число труб на один ход теплоносителя, протекающего по трубному пространству, которое определяется исходя из выбранного значения критерия Ориентировочное число труб на один ход теплоносителя, протекающего по трубному пространству, определяется по формуле  , (11.14) , (11.14)где G – массовый расход теплоносителя, кг/с; Таким образом, на основе 7. Поверочный расчет. Он сводится к нахождению требуемой расчетной поверхности теплопередачи  , (11.15) , (11.15)где 1 ,2 – соответственно коэффициенты теплоотдачи со стороны 1 и 2 теплоносителей в первом приближении, Вт/(м2K); ст – толщина стенки между теплоносителями, м; ст – коэффициент тепло-проводности материала стенки, Вт/(м К); r31, r32 – соответственно термические сопротивления слоев загрязнений с обеих сторон стенки, (м2К)/Вт. Данное выражение (11.15) применимо и для передачи тепла через цилиндрическую стенку при Значения коэффициентов теплоотдачи в первом приближении в каждом конкретном теплообменном аппарате рассчитываются по уравнениям, приведенным в главе 6 или в справочной литературе без учета изменения теплофизических характеристик в пограничном слое. Предварительно, если это необходимо, уточняются скорости движения теплоносителей в выбранном аппарате по С использованием коэффициента теплопередачи Таким образом, должны выполняться условия  , (11 .16) , (11 .16)где – максимально допустимый запас, %. При невыполнении условий (11.16) следует выбрать новый вариант теплообменного аппарата и вновь произвести расчет до выполнения условий (11.16). 8. Уточненный поверочный расчет. При определении коэффициентов теплоотдачи во втором приближении необходимо учитывать изменение теплофизических характеристик теплоносителей в тепловом пограничном слое, образующемся у поверхности теплоотдачи. Для учета изменения теплофизических характеристик требуется определить температуру стенок поверхности теплопередачи, т.е. стенок труб. Система уравнений, для определения температуры стенок труб строится на следующей модели. Многомерную пространственную задачу заменяют одномерной, картина которой представлена на рис. 11.17 для случая  Рис. 11.17. Распределение температу-ры: ст – толщина стенки трубы; з1, з2– толщина загрязнений с обеих сторон стенки; Тст1, Тст2 – температура стенки (с учетом загрязнений) со стороны 1-го и 2-го теплоносителей Представленная картина описывается следующей системой уравнений:  , (11.19) , (11.19)где qг – тепловой поток через поверхность теплопередачи; Тст1, Тст2 – температуры стенок труб со стороны теплоносителей 1 и 2;  – термическое сопротивление стенки труб с учетом загрязнений; Prст1, Prст2 – критерии Прандтля для теплоносителей 1 и 2, рассчитанные при температуре соответ-ствующей стенки. Система уравнений (11.17) – (11.21) является замкнутой и содержит неизвестные величины: Тст1, Тст2, qг, – термическое сопротивление стенки труб с учетом загрязнений; Prст1, Prст2 – критерии Прандтля для теплоносителей 1 и 2, рассчитанные при температуре соответ-ствующей стенки. Система уравнений (11.17) – (11.21) является замкнутой и содержит неизвестные величины: Тст1, Тст2, qг, Решение системы уравнений (11.17) – (11.21) методом последовательных приближений проводят в следующей последовательности: а) из уравнения (11.17) находится первое приближение температуры стенки со стороны теплоносителя 1 с использованием  . (11.22) . (11.22)Выбор знака в (11.22) и в последующих выражениях зависит от направления теплового потока, и результат при вычислениях должен соответствовать существующей физической картине, т.е. при б) рассчитываются теплофизические свойства теплоносителя 1 и значение коэффициента теплоотдачи в) по уравнению (11.17) определяется величина теплового потока г) рассчитывается температура стенок со стороны теплоносителя 2 из уравнения (11.19) д) рассчитываются теплофизические свойства теплоносителя 2 и значение коэффициента теплоотдачи е) по уравнению (11.18) определяется величина удельного теплового потока ж) проводится сравнение величин  . (11.23) . (11.23)При выполнении условия (11.23) расчет температур стенок считают законченным, в противном случае изменяют температуру стенки со стороны теплоносителя 1: и повторяют расчеты, начиная с пункта б). Знак в (11.24) и величина Т должны приводить к уменьшению различия После завершения расчета температур стенок труб и уточнения значения коэффициентов теплоотдачи переходят к расчету уточненного значения коэффициента теплопередачи  . Затем по (11.13) находится FР(2) и вновь проверяют выполнение условий (11.16). . Затем по (11.13) находится FР(2) и вновь проверяют выполнение условий (11.16).Кроме того, знание температуры стенок труб позволяет сделать вывод о необходимости использования компенсирующих устройств при  Рис. 11.18. Зависимость тепловых потоков линейных расширениях конструкций теплообменного аппарата. Температура кожуха, вследствие имеющейся обычно тепловой изоляции аппарата, примерно равна средней температуре теплоносителя, находящегося в межтрубном пространстве. На основе сопоставления ее со средней температурой труб  и делается такое заключение. и делается такое заключение. 9. Гидравлический расчет аппарата необходим для определения гидравлического сопротивления трубного и межтрубного пространств теплообменника. На основе гидравлического расчета проводится подбор гидравлических машин, используемых для перемещения теплоносителей. Гидравлическое сопротивление теплообменных аппаратов обусловлено сопротивлением трения и местными сопротивлениями, которые рассчитываются в соответствии с соотношениями, приведенными в главе 5. 10. Конструктивный расчет предполагает расчет на прочность и определение размеров узлов и деталей теплообменного аппарата. Определяющими факторами, влияющими на размеры узлов и деталей, являются: давление среды в аппарате, температура теплоносителей и их химическая агрессивность и токсичность. 11. Экономический расчет предполагает определение затрат на проведение процесса (более подробно см. раздел 6.5). 12. Выбор оптимального аппарата. В качестве критерия оптимальности используются экономические затраты (см. раздел 6.5). Параметрами оптимизации могут являться: скорости движения теплоносителей (число труб, число ходов, диаметр кожуха), конструкция аппарата, схема движения теплоносителей и т.д., а также тип теплообменника. Контрольные вопросы к главе 11 Какими качествами должен обладать теплоноситель, используемый в качестве нагревающего агента? Какие вещества используются в качестве охлаждающих агентов? Их сравнительная характеристика: достоинства и недостатки. По каким признакам можно классифицировать теплообменные аппараты? Расскажите о кожухотрубчатых теплообменных аппаратах и схематич-но изобразите их. Расскажите о теплообменниках типа «труба в трубе» и нарисуйте их схему. Расскажите об оросительных, змеевиковых, оребренных тепло-обменных аппаратах и изобразите соответствующие схемы. Чем отличаются змеевиковые теплообменники от спиральных? Чем отличаются пластинчатые теплообменники от теплообменных аппаратов с рубашками? Расскажите о смесительных теплообменниках, изобразите соответст-вующие схемы. 10.Какова схема расчета кожухотрубчатого теплообменного аппарата? Вопросы для обсуждения Проведите сравнительную характеристику различных конструкций теплообменных аппаратов. Скольки ходовый кожухотрубчатый теплообменник можно исполь-зовать, когда нагревающий агент – конденсирующийся пар, а охлаждающий переходит из жидкого состояния в парообразное? Как распределить в такой ситуации теплоносители по трубному и межтрубному пространствам? Какие изменения (технологические, конструктивные) необходимо провести для увеличения теплоотдачи в трубном и межтрубном пространствах кожухотрубчатого теплообменника? Проанализируйте распределение теплоносителей, изменяющих свое агрегатное состояние, по трубному и межтрубному пространствам кожухотрубчатого теплообменника. Какие конструкции поверхностных теплообменников и аппаратов смешения можно использовать при изменении агрегатного состояния теплоносителей? В чем преимущества и недостатки многоходовых кожухотрубчатых теплообменников по сравнению с одноходовыми? Сколько ходов и по какому пространству имеют кожухотрубчатые теплообменники, изображенные на рис. 11.1 и 11.4? В каких случаях и с какой целью применяют оребренные тепло-обменники? Существует ли оптимальная величина поверхности оребрения? При ответе на последний вопрос можно использовать материал главы 5 о выборе тепловой изоляции для цилиндрических аппаратов. - - |