Разработка единичного технологического процесса сборки персонального компьютера по дисциплине технологические процессы в сервисе

Скачать 222.57 Kb. Скачать 222.57 Kb.

|

|

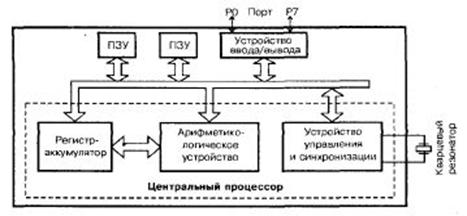

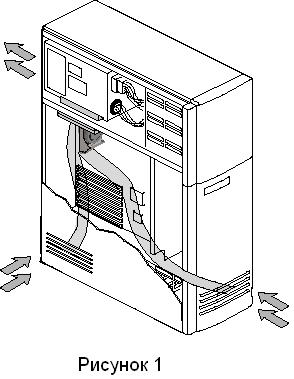

1.1.1 Типы процессоров CISC-процессоры. Complex Instruction Set Computer - вычисления со сложным набором команд. Процессорная архитектура, основанная на усложнённом наборе команд. Типичными представителями CISC является семейство микропроцессоров Intel x86 (хотя уже много лет эти процессоры являются CISC только по внешней системе команд). RISC-процессоры. Reduced Instruction Set Computer - вычисления с сокращённым набором команд. Архитектура процессоров, построенная на основе сокращённого набора команд. Характеризуется наличием команд фиксированной длины, большого количества регистров, а также отсутствием косвенной адресации. Концепция RISC разработана Джоном Коком (John Cocke) из IBM Research, название придумано Дэвидом Паттерсоном (David Patterson). Среди первых реализаций этой архитектуры были процессоры MIPS, PowerPC, SPARC, Alpha, PA-RISC. В мобильных устройствах широко используются ARM-процессоры. MISC-процессоры. Minimum Instruction Set Computer - вычисления с минимальным набором команд. Дальнейшее развитие идей команды Чака Мура, который полагает, что принцип простоты, изначальный для RISC-процессоров, слишком быстро отошёл на задний план. В пылу борьбы за максимальное быстродействие, RISC догнал и перегнал многие CISC процессоры по сложности. Архитектура MISC строится на стековой вычислительной модели с ограниченным числом команд (примерно 20-30 команд). Многоядерные процессоры. Содержат несколько процессорных ядер в одном корпусе (на одном или нескольких кристаллах). Процессоры, предназначенные для работы одной копии операционной системы на нескольких ядрах, представляют собой высокоинтегрированную реализацию мультипроцессорности. Двухъядерность процессоров включает такие понятия, как наличие логических и физических ядер: например двухъядерный процессор Intel Core Duo состоит из одного физического ядра, которое в свою очередь разделено на два логических. Процессор Intel Core 2 Quad состоит из двух физических ядер, каждое из которых в свою очередь разделено на два логических ядра, что существенно влияет на скорость его работы. 10 сентября 2007 года были выпущены в продажу нативные (в виде одного кристалла) четырёхъядерные процессоры для серверов AMD Opteron, имевшие в процессе разработки кодовое название AMD Opteron Barcelona. 19 ноября 2007 года вышел в продажу четырёхъядерный процессор для домашних компьютеров AMD Phenom. Эти процессоры реализуют новую микроархитектуру K8L (K10). 27 сентября 2006 года Intel продемонстрировала прототип 80-ядерного процессора. Предполагается, что массовое производство подобных процессоров станет возможно не раньше перехода на 32-нанометровый техпроцесс, а это в свою очередь ожидается к 2010 году. 26 октября 2009 года Tilera ядерный процессор широкого назначения серии TILE-Gx. Каждое процессорное ядро представляет собой отдельный процессор с кэшем 1, 2 и 3 уровней. Ядра, память и системная шина связаны посредством технологии Mesh Network. Процессоры производятся по 40-нм нормам техпроцесса и работают на тактовой частоте 1,5 ГГц. Выпуск 100-ядерных процессоров назначен на начало 2011 года. На данный момент массово доступны двух-, четырёх- и шестиядерные процессоры, в частности Intel Core 2 Duo на 65-нм ядре Conroe (позднее на 45-нм ядре Wolfdale) и Athlon 64 X2 на базе микроархитектуры K8. В ноябре 2006 года вышел первый четырёхъядерный процессор Intel Core 2 Quad на ядре Kentsfield, представляющий собой сборку из двух кристаллов Conroe в одном корпусе. Потомком этого процессора стал Intel Core 2 Quad на ядре Yorkfield (45 нм), архитектурно схожем с Kentsfield но имеющем больший объём кэша и рабочие частоты. Компания AMD пошла по собственному пути, изготовляя четырёхъядерные процессоры единым кристаллом (в отличие от Intel, первые четырехъядерные процессоры которой представляют собой фактически склейку двух двухъядерных кристаллов). Несмотря на всю прогрессивность подобного подхода первый «четырёхъядерник» фирмы, получивший название AMD Phenom X4, получился не слишком удачным. Его отставание от современных ему процессоров конкурента составляло от 5 до 30 и более процентов в зависимости от модели и конкретных задач. Компания AMD в свою очередь представила линейку процессоров Phenom II X4. При её разработке компания учла свои ошибки: был увеличен объём кэша (явно недостаточный у первого «Фенома»), а производство процессора было переведено на 45 нм техпроцесс, позволивший снизить тепловыделение и значительно повысить рабочие частоты. В целом, AMD Phenom II X4 по производительности стоит вровень с процессорами Intel предыдущего поколения (ядро Yorkfield) и весьма значительно отстаёт от Intel Core i7. Однако, принимая во внимание умеренную стоимость платформы на базе этого процессора, его рыночные перспективы выглядят куда более радужно, чем у предшественника. 1.1.2 Сопроцессоры Сопроцессор - специализированный процессор, расширяющий возможности центрального процессора компьютерной системы, но оформленный как отдельный функциональный модуль. Физически сопроцессор может быть отдельной микросхемой или может быть встроен в ЦП (как это делается в случае математического сопроцессора в процессорах для ПК начиная с Intel 486DX). Математический сопроцессор 80x287 в колодке на базовой плате персонального компьютера. Различают следующие виды сопроцессоров: математические сопроцессоры общего назначения, обычно ускоряющие вычисления с плавающей точкой; сопроцессоры ввода-вывода (например - Intel 8089), разгружающие центральный процессор от контроля за операциями ввода-вывода или расширяющие стандартное адресное пространство процессора; сопроцессоры для выполнения каких-либо узкоспециализированных вычислений. Сопроцессоры могут входить в набор логики, разработанный одной конкретной фирмой (например, Intel выпускала в комплекте с процессором 8086 сопроцессоры 8087 и 8089) или выпускаться сторонним производителем (например, Weitek 1064 для M68k и 1067 для Intel 80286). Сопроцессор расширяет систему инструкций центрального процессора, поэтому для его использования, программа (компилируемая без интерпретации и вызова внешних библиотек) должна содержать эти инструкции. Настройки современных компиляторов для языков высокого уровня под процессоры семейства x86 зачастую позволяют выбирать: использовать математический сопроцессор или нет, что особенно важно при создании кода, который будет исполняться внутри обработчика аппаратного прерывания. 1.1.3 Структура микропроцессора Устройство управления микропроцессором или микрокомпьютер является практически законченной системой управления. Он имеет сложную архитектуру и представляет собой сверхбольшую интегральную схему, выполненную, как правило, на одном полупроводниковом кристалле. Различные типы микропроцессоров отличаются типом и размером памяти, набором команд, скоростью обработки данных, количеством входных и выходных линий, разрядностью данных. В самом общем виде структурная схема микропроцессора может иметь следующий вид (рисунок 1).  Рисунок 1 - Структурная схема микропроцессора Центральный процессор (CPU) является обязательным узлом любого микропроцессорного устройства, его ядром. В его состав входит: арифметико-логическое устройство (АЛУ); регистр-аккумулятор; логические устройства управления и синхронизации; внутренняя шина. Арифметико-логическое устройство выполняет арифметические или логические операции над данными, представленными в двоичном или двоично-десятичном коде. Результат выполнения операции сохраняется в так называемом регистре-аккумуляторе. Регистр-аккумулятор представляет собой ячейки оперативной памяти, но, в отличие от ОЗУ, обмен информацией производится более короткими командами, т.е. регистр-аккумулятор является наиболее быстродействующим устройством памяти микропроцессора. Устройство управления и синхронизации применяется для управления другими узлами микропроцессора, обеспечивая выполнение необходимых задач в соответствии с программой, хранимой в ПЗУ. Узел синхронизации обеспечивает синхронную работу всех узлов с помощью импульсов синхронизации и других управляющих сигналов. В состав устройства управления и синхронизации входит тактовый генератор и формирователь тактовых импульсов. Для генерации импульсов синхронизации используется кварцевый генератор, имеющий внешний кварцевый резонатор. Частота тактового генератора определяет быстродействие микропроцессора. Связь между различными элементами микропроцессора осуществляется с помощью внутренней шины. Шина - это группа проводников, используемых в качестве линии связи для передачи цифровой информации. В микропроцессоре имеется три основных вида шин: это шина данных, адресная шина и шина управления. Шина данных обеспечивает передачу данных между узлами процессора. Адресная шина используется для передачи адреса ячейки памяти с целью получить данные из постоянного запоминающего устройства или оперативного запоминающего устройства. Шина управления используется для передачи управляющих сигналов от микропроцессора к другим элементам системы. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) используется для хранения постоянной информации, которая вводится в него на этапе производства микропроцессора и не может быть изменена. Это значит, что записанные на заводе-изготовителе данные сохраняются неизменными при выключении питания микропроцессора. ПЗУ расположено на кристалле микропроцессора и состоит из большого количества ячеек. Каждая ячейка памяти имеет свой порядковый номер, называемый адресом. В этих ячейках хранятся коды команд - это и есть управляющая программа, исполняемая микропроцессором во время его работы. Информация вводится в ПЗУ на этапе изготовления микропроцессора, а процедура введения этой информации называется масочным программированием. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) используется для временного хранения промежуточных данных. Микропроцессор в процессе работы может изменять эти данные. При выключении питания информация, хранимая временно в ОЗУ, не сохраняется. Устройство ввода/вывода (интерфейс ввода/вывода) обеспечивает связь с периферийными устройствами - микросхемами, клавиатурой и др. Подключение к внешним устройствам производится через специальные устройства, называемые портами. Они выполнены в виде набора двунаправленных линий. На структурной схеме показан параллельный 8-разрядный порт (выводы 0...7), который можно конфигурировать различным образом. Последовательный порт можно реализовать, используя две линии параллельного порта - одну для передачи, другую для приема необходимых данных. Количество портов может быть любое и зависит от выполняемых микропроцессором задач. Микропроцессорная память (МПП) - служит для кратковременного хранения, записи и выдачи информации, непосредственно используемой в вычислениях в ближайшие такты работы машины. МПП строится на регистрах и используется для обеспечения высокого быстродействия машины, ибо основная память (ОП) не всегда обеспечивает скорость записи, поиска и считывания информации, необходимую для эффективной работы быстродействующего микропроцессора. Регистры - быстродействующие ячейки памяти различной длины (в отличие от ячеек ОП, имеющих стандартную длину 1 байт и более низкое быстродействие). Интерфейсная система микропроцессора реализует сопряжение и связь с другими устройствами ПК; включает в себя внутренний интерфейс МП, буферные запоминающие регистры и схемы управления портами ввода-вывода (ПВВ) и системной шиной. Интерфейс (interface) - совокупность средств сопряжения и связи устройств компьютера, обеспечивающая их эффективное взаимодействие. Порт ввода-вывода (I/O - Input/Output port) - аппаратура сопряжения, позволяющая подключить к микропроцессору другое устройство ПК. Генератор тактовых импульсов. Он генерирует последовательность электрических импульсов; частота генерируемых импульсов определяет тактовую частоту машины. Промежуток времени между соседними импульсами определяет время одного такта работы машины или просто такт работы машины. Частота генератора тактовых импульсов является одной из основных характеристик персонального компьютера и во многом определяет скорость его работы, ибо каждая операция в машине выполняется за определенное количество тактов. Системная шина. Это основная интерфейсная система компьютера, обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой. Системная шина включает в себя: кодовую шину данных (КШД), содержащую провода и схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов числового кода (машинного слова) операнда; кодовую шину адреса (КША), включающую провода и схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов кода адреса ячейки основной памяти или порта ввода-вывода внешнего устройства; кодовую шину инструкций (КШИ), содержащую провода и схемы сопряжения для передачи инструкций (управляющих сигналов, импульсов) во все блоки машины; шину питания, имеющую провода и схемы сопряжения для подключения блоков ПК к системе энергопитания. Системная шина обеспечивает три направления передачи информации: между микропроцессором и основной памятью; между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств; между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств (в режиме прямого доступа к памяти). Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствующие унифицированные разъемы (стыки) подключаются к шине единообразно: непосредственно или через контроллеры (адаптеры). Управление системной шиной осуществляется микропроцессором либо непосредственно, либо, что чаще, через дополнительную микросхему - контроллер шины, формирующий основные сигналы управления. Обмен информацией между внешними устройствами и системной шиной выполняется с использованием ASCII-кодов. Основная память (ОП). Она предназначена для хранения и оперативного обмена информацией с прочими блоками машины. ОП содержит два вида запоминающих устройств: постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). ПЗУ служит для хранения неизменяемой (постоянной) программной и справочной информации, позволяет оперативно только считывать хранящуюся в нем информацию (изменить информацию в ПЗУ нельзя). ОЗУ предназначено для оперативной записи, хранения и считывания информации (программ и данных), непосредственно участвующей в информационно-вычислительном процессе, выполняемом ПК в текущий период времени. Главными достоинствами оперативной памяти являются ее высокое быстродействие и возможность обращения к каждой ячейке памяти отдельно (прямой адресный доступ к ячейке). В качестве недостатка ОЗУ следует отметить невозможность сохранения информации в ней после выключения питания машины (энергозависимость). Таким образом, микропроцессор представляет собой сложным образом организованную структуру, каждый элемент которой выполняет определенную функцию. 1.2 Система охлаждения Правильное охлаждение процессора, равно как и других устройств ПК возможно лишь при правильном охлаждении корпуса ПК и правильной организации воздушных потоков внутри него. В насыщенном современными компонентами компьютере иногда наблюдается своеобразный эффект домино, связанный с лавинообразным нарастанием перегрева. Предположим, что в компьютере установлены мощные процессор, видеокарта, звуковая карта, парочка высокооборотных жестких дисков. Локальное охлаждение каждого элемента вроде бы обеспечивается нормально. Но собственные вентиляторы компонентов рассчитаны на прокачку поступающего воздуха с температурой не выше 30-35 градусов. Может сложиться ситуация, когда вентилятор будет получать воздух от трудолюбивого соседа, сильно нагревающегося в процессе работы. Естественно, что начнет перегреваться охлаждаемая им микросхема, что вызовет общее повышение температуры воздуха внутри корпуса. Все вентиляторы и микросхемы будут получать горячий воздух, и далее процесс примет лавинный характер, в итоге компьютер в лучшем случае зависнет, хотя не исключен и вариант выхода из строя какого- либо элемента. Симптомами проблем с охлаждением обычно служат периодические зависаниякомпьютера без видимых внешних причин, неожиданные отказы в работе видеокарты, жестких дисков и других компонентов с высоким энергопотреблением. Иногда компьютер отказывается работать при повышении температуры наружного воздуха (зимой – при расположении вблизи отопительных приборов). Спецификация ATX в первой редакции предусматривала пассивный радиатор на процессоре, обдуваемый вентилятором на блоке питания. С возрастанием тепловыделения процессоров на них начали устанавливать отдельные вентиляторы. Современная спецификация ATX требует специальный воздухоотвод, располагающийся напротив процессора, по которому теплый воздух удаляется за пределы корпуса ПК. Современные стандарты по конструированию корпусов компьютеров среди прочего регламентируют и способ построения системы охлаждения. Начиная ещё с систем на базе Intel Pentium II, выпуск которых был начат в 1997 году, внедряется технология охлаждения компьютера сквозным воздушным потоком, направленным от передней стенки корпуса к задней (дополнительно воздух для охлаждения всасывается через левую стенку). Как минимум один вентилятор установлен в блоке питания компьютера (многие современные модели имеют два вентилятора, что позволяет существенно снизить скорость вращения каждого из них, а, значит, и шум при работе). В любом месте внутри корпуса компьютера можно устанавливать дополнительные вентиляторы для усиления потоков воздуха. Обязательно нужно следовать правилу: на передней и левой боковой стенке воздух нагнетается внутрь корпуса, на задней стенке горячий воздух выбрасывается наружу. Также нужно проконтролировать, чтобы поток горячего воздуха от задней стенки компьютера не попадал напрямик в воздухозабор на левой стенке компьютера (такое случается при определённых положениях системного блока относительно стен комнаты и мебели). Какие вентиляторы устанавливать, зависит в первую очередь от наличия соответствующих креплений в стенках корпуса. Шум вентилятора главным образом определяется скоростью его вращения, поэтому рекомендуется использовать медленные (тихие) модели вентиляторов. При равных установочных размерах и скорости вращения, вентиляторы на задней стенке корпуса субъективно шумят несколько меньше передних: во-первых, они находятся дальше от пользователя, во-вторых, сзади корпуса расположены почти прозрачные решётки, в то время как спереди — различные декоративные элементы. Часто шум создаётся вследствие огибания элементов передней панели воздушным потоком: если переносимый объём воздушного потока превышает некий предел, на передней панели корпуса компьютера образуются вихревые турбулентные потоки, которые создают характерный шум. Современная схема распределения воздушных потоков внутри корпуса ПК выглядит следующим образом: Рисунок2.  Рисунок 2 - Современная спецификация охлаждения корпуса ПК |