Лекция. Разработка плана формирования поездов на технических станциях

Скачать 0.72 Mb. Скачать 0.72 Mb.

|

|

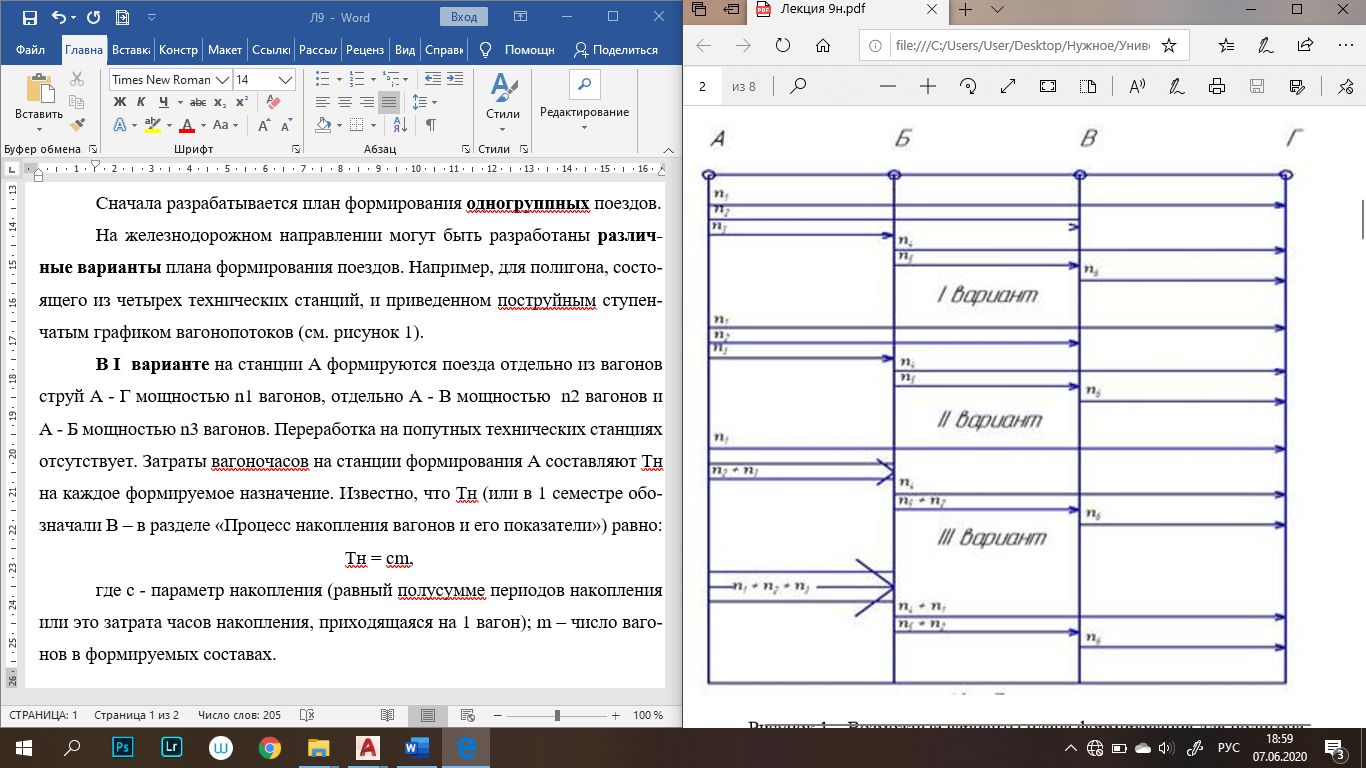

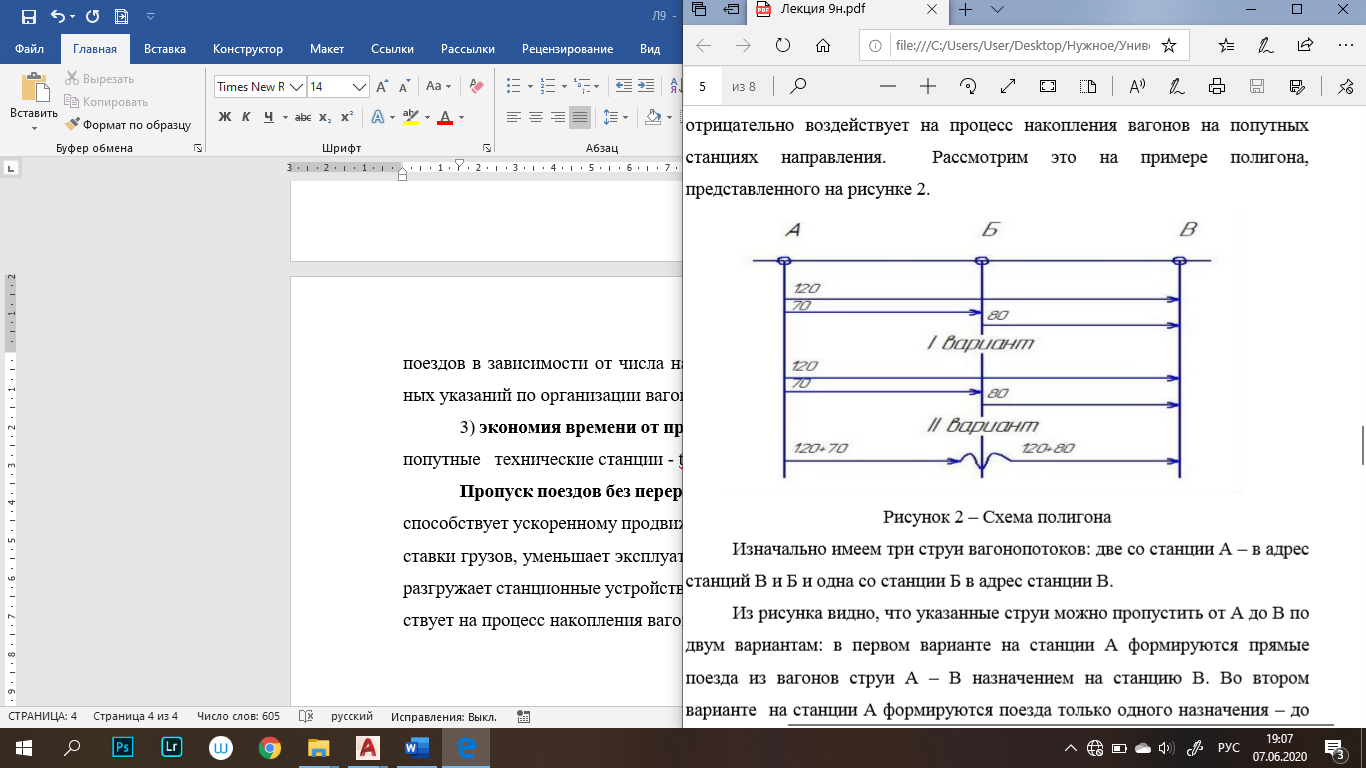

Лекция 9 РАЗРАБОТКА ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ НА ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 1. Основные принципы разработки оптимального плана формирования поездов на технических станциях. 2. Расчетные нормативы для разработки плана формирования. Основные принципы разработки оптимального плана формирования поездов на технических станциях План формирования поездов на технических станциях охватывает вагонопотоки, не включенные в маршруты с мест погрузки. Он разрабатывается отдельно для груженых и порожних вагонов. В свою очередь план формирования для груженых вагонопотоков делится на план формирования одногруппных и групповых поездов. Сначала разрабатывается план формирования одногруппных поездов. На железнодорожном направлении могут быть разработаны различные варианты плана формирования поездов. Например, для полигона, состоящего из четырех технических станций, и приведенном поструйным ступенчатым графиком вагонопотоков (см. рисунок 1). В I варианте на станции А формируются поезда отдельно из вагонов струй А - Г мощностью n1 вагонов, отдельно А - В мощностью n2 вагонов и А - Б мощностью n3 вагонов. Переработка на попутных технических станциях отсутствует. Затраты вагоночасов на станции формирования А составляют Тн на каждое формируемое назначение. Известно, что Тн (или в 1 семестре обозначали В – в разделе «Процесс накопления вагонов и его показатели») равно: Тн = сm, где с - параметр накопления (равный полусумме периодов накопления или это затрата часов накопления, приходящаяся на 1 вагон); m – число вагонов в формируемых составах.  Общая затрата вагоночасов в I варианте составит: ТзI = ТнI = kсm = 3 сm, здесь К – число формируемых назначений. Во II варианте на станции А формируются поезда двух назначений: А - Г мощностью n1 и А - Б, в которое объединяются две смежные струи мощностью n2 и n3 . Струя А - В, мощностью n2 вагонов, перерабатывается на станции Б; затраты вагоночасов на переработку составят: ТперII = n2 tс/пБ , где tс/пБ – простой вагона с переработкой на станции Б. Тогда общие затраты вагоночасов по II варианту составят: ТзII = ТнII + ТперII = 2сm + n2 tс/пБ . В III варианте на станции А все три струи объединяются в одно назначение и формируются поезда до станции Б, где будут перерабатываться вагоны назначений А – Г и А – В. Общие затраты вагоночасов по варианту равны: ТзIII = ТнIII + ТперIII = 1сm + (n2 + n3) tс/пБ. Возможны и другие варианты – перерабатывать вагоны струи А – Г на станции В, или на двух станциях полигона – Б и В. Таким образом, варианты плана формирования поездов на каком-либо направлении различаются: - затратами вагоно-часов на накопление вагонов на станциях формирования; - затратами вагоно-часов на переработку вагонов на попутных технических станциях; - потребным числом сортировочных путей на станции формирования; - объемом маневровой работы на станции формирования; - потребной перерабатывающей способностью попутных технических станций. Общие затраты вагоно-часов в каждом из вариантов плана формирования складываются из времени накопления на станциях формирования и времени переработки на попутных технических станциях. Оптимальный вариант выбирается по критерию наименьших расходов с учетом затрат на маневровую работу по формированию поездов. 2. Расчетные нормативы для разработки плана формирования Перед разработкой плана формирования поездов определяются расчетные нормативы для всех технических станций. Ими являются: 1) среднее число вагонов в формируемых составах - m, которое определяется в соответствии с графиком движения поездов на рассматриваемом направлении; 2) параметр накопления – С, который представляет собой полусумму периодов накопления, т.е. С=∑Тнi /2; его значение приближенно определяется по формуле: С = 12 (1 – 2/ m) или может быть принято для сквозных и участковых одногруппных груженых поездов в зависимости от числа назначений по рекомендациям Инструктивных указаний по организации вагонопотоков. 3) экономия времени от проследования вагона без переработки через попутные технические станции - tэ. Пропуск поездов без переработки на попутных технических станциях способствует ускоренному продвижению вагонопотоков, сокращает сроки доставки грузов, уменьшает эксплуатационные расходы на маневровую работу, разгружает станционные устройства. Но вместе с тем он отрицательно воздействует на процесс накопления вагонов на попутных станциях направления.  Изначально имеем три струи вагонопотоков: две со станции А – в адрес станций В и Б и одна со станции Б в адрес станции В. Из рисунка видно, что указанные струи можно пропустить от А до В по двум вариантам: в первом варианте на станции А формируются прямые поезда из вагонов струи А – В назначением на станцию В. Во втором варианте на станции А формируются поезда только одного назначения – до соседней станции Б, в них включаются вагоны для станции В, поэтому на станции Б будет осуществляться их переработка (сортировка). Число вагонов в составе поезда: m = 60, параметр накопления С = 10. Средний простой одного вагона под накоплением на станции Б составит: 1-й вариант – когда вагоны струи А – В не перерабатываются на станции Б: tнак = cm / Nв = 10 х 60 /80 = 7,5 ч; 2-й вариант - когда переработка осуществляется и вагоны струи А – В добавляются к собственным вагонам станции Б в адрес станции В: tнак = 10 х 60 / (120 + 80) = 3,0 ч. Таким образом, видно, что пропуск струй без переработки на станции Б (1-й вариант), ослабляет вагонопоток, зарождающийся на этой станции, а значит, увеличивает средний простой вагонов под накоплением. Поэтому при определении экономии времени от проследования струй без переработки из величины простоя транзитного вагона с переработкой следует исключить не только средний простой транзитного вагона без переработки, но и средний простой вагона под накоплением. Тогда экономия от пропуска струи без переработки («чистая экономия») составит: tэ = tс/п - tб/п - tнак , часов на 1 вагон; во всех методах разработки плана формирования величина tэ принимается постоянной для данной станции, не зависящей от объема переработки вагонов; 4) станционные затраты на переработку вагонов существенно выше, чем на пропуск транзитных вагонов без переработки, т.к. для переработки необходимы сортировочные пути, горки, вытяжки, маневровые локомотивы и другие станционные устройства. Их сооружение и эксплуатация требуют больших расходов. Нужен и больший штат работников. Учесть различные экономические затраты можно, взяв разницу между стоимостью переработки вагона ес/п и пропуска его транзитом еб/п. Чтобы можно было их сравнить с величиной tэ , которая измеряется в часах, а стоимость – в рублях, вводится понятие «эквивалент переработки вагонов»: rв = (ес/п - еб/п) / ев-ч, где ев-ч - стоимость 1 вагоно-часа; 5) если станция возможного расформирования составов находится внутри участка обращения локомотивов, то при пропуске поездов через эту станцию без переработки время нахождения локомотивов и бригад будет меньше, чем при расформировании поездов на этой станции. Чтобы учесть экономию локомотиво- и бригадо-часов при пропуске поезда транзитом вводится понятие «эквивалент перецепки поездных локомотивов»: rл = (tэкл eл-ч + t экбр eбр-ч) / m ев-ч, где tэкл и tэкбр – локомотиво- и бригадо-часы экономии, приходящиеся на 1 состав при ликвидации перецепки локомотивов от разборочных поездов к сформированным на попутных технических станциях; m - число вагонов в составе; eл-ч и eбр-ч - стоимость соответственно 1 локомотиво-часа и 1 бригадо-часа. Таким образом, общая экономия времени в приведенных часах от пропуска одного вагона без переработки через техническую станцию равна: tэк = tэ + rв + rл. Значения эквивалентов переработки вагонов и перецепки локомотивов - rв и rл – можно принять по нижеприведенным таблицам. В общем виде выделение вагонопотока в отдельное назначение, т.е. формирование из него поездов на соответствующую станцию, возможно при соблюдении условия: здесь nсут - суточная мощность струи вагонопотока; k - число попутных технических станций. Т.е. экономия от пропуска струи вагонопотока без переработки через попутные технические станции должна превышать затраты вагоночасов на накопление на станции формирования. Кроме рассмотренных нормативов, перед разработкой плана формирования устанавливаются: - число путей на станциях полигона; - перерабатывающая способность технических станций; - по каждому участку работы локомотивных бригад: а) время следования поездов; б) расход электроэнергии (топлива) на тягу поездов, приходящийся на 1 груженый вагон, 1 порожний вагон, 1 одиночный локомотив; в) допустимое число грузовых поездов, исходя из наличной пропускной способности участка. Контрольные вопросы 1. Что понимается под расчетными нормативами при составлении ПФП? 2. Что понимается под параметром накопления с и как его можно определить? 3. Какой процесс накопления предпочтительнее – прерывный или непрерывный? 4. Поясните термин «чистая экономия» от пропуска струи вагонопотока через станцию. 5. В чем суть эквивалентов переработки вагонов и перецепки локомотивов? |