Развитие логического мышления на уроках математики младших школьников. доклад. Развитие логического мышления учащихся на уроках математики в начальной школе в условиях реализации фгос ноо

Скачать 128.56 Kb. Скачать 128.56 Kb.

|

|

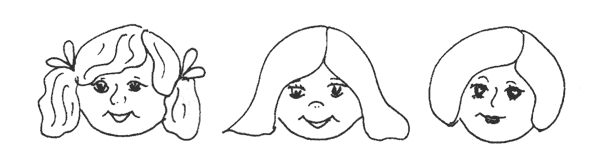

Развитие логического мышления учащихся на уроках математики в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО Актуальность исследования обусловлена: 1) важной ролью изучения проблемы развития логического мышления детей на уроках математики в начальной школе; 2) недостаточной разработанностью в научной литературе путей развития логического мышления учащихся начальных классов на уроках математики; 3) созданием условий развития логического мышления младших школьников. Цель исследования: изучение и развитие логического мышления детей младшего школьного возраста на уроках математики посредством комплекса специальных заданий. Объект исследования: логическое мышление младших школьников. Предмет исследования: условия развития логического мышления младших школьников на уроках математики посредством комплекса специальных заданий в условиях реализации ФГОС НОО. Гипотеза исследования: заключается в том, что систематическое и целенаправленное использование на уроках математики комплекса специальных заданий по математике будет способствовать развитию логического мышления младших школьников в условиях развития ФГОС НОО. Задачи исследования: - выявить теоретические аспекты развития логического мышления на основе анализа психолого-педагогической, методической и учебной литературы по проблеме исследования; - выявить уровень развития логического мышления младших школьников; -составить и реализовать комплекс специальных заданий по математике для развития логического мышления младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО; - провести оценку результатов эффективности работы. Методологическая основа исследования: принцип единства и диалектического взаимодействия теории и практики в научном познании (В.С. Безрукова, А.П. Беляева, Э.Г. Исаева, М.И.Махмутов и др.); психологические теории деятельности (А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); педагогические теории: развивающего обучения (А.К. Артемов, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.);личностно-ориентированного обучения (Ш.А. Амонашвили, В.В. Беляев, Г.И. Железовская, В.С. Сухомлинский, И.С. Якиманская и др.); системно-деятельностного подхода к организации учебного процесса (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, И.Я. Лернер, Н.В. Кузьмина и др.); психологические теории, раскрывающие особенности детей младшего школьного возраста (Мухина В.С., Эльконин Д.Б.); теории развития логического мышления (П.П.Блонский, А.В.Брушлинский, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, З.А.Зак, французский психолог Жан Пиаже и др.). Методы исследования: 1. Теоретические: анализ психолого-педагогической, методической и учебной литературы, обобщение. 2. Эмпирические: тесты, методики для детей младшего школьного возраста; психолого-педагогический эксперимент, количественная и качественная обработка результата. Мышление - это психические процессы отражения объективной реальности, составляющие высшую ступень человеческого познания. Мышление – это обобщенное отраженное и опосредованное познание действительности. С.И. Ожегова, мышление – это “способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях” Виды мышления Чаще всего мышление подразделяют на теоретическое и практическое. При этом в теоретическом мышлении выделяют понятийное и образное мышление, а в практическом наглядно-образное и наглядно-действенное. Понятийное мышление – это такое мышление, в котором используются определенные понятия. Образное мышление – это вид мыслительного процесса, в котором используются образы. Эти образы извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются воображением. Наглядно – образное мышление – это вид мыслительного процесса, который осуществляется непосредственно при восприятии окружающей действительности и без этого осуществляться не может [39, с. 303]. Наглядно-действенное мышление – это особый вид мышления, суть которого заключается в практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с реальными предметами. Артемов А. К. логическим называет мышление, которое протекает в форме рассуждений и является последовательным, непротиворечивым, обоснованным. логическое мышление - это вид мышления, сущность которого заключается в оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически достоверных действий или операций мышления, связанных причинно-следственными закономерностями, позволяющими согласовать наличные знания с целью описания и преобразования объективной действительности. Логика изучает логические формы мышления - понятие, суждение, умозаключение. Оперирование ими отражает сущность логического мышления. Формы мышления. К основным формам мышления относят: понятие, суждение и умозаключение. Понятие – форма мышления, в которой отражается закрепленные в слове обобщенные знания о существенных признаках предметов и явлений. Понятия можно разделить на несколько видов. В частности, по характеру отражаемых связей и отношений выделяют конкретные и абстрактные понятия. Конкретными называются понятия, в которых отражаются связи и отношения между конкретными предметами и явлениями окружающей действительности в целостной и структурно-обособленной форме. В качестве примера можно привести такие понятия, как «компьютер», «отрезок», «периметр», «километр», «сумма». Абстрактными называются понятия, в которых отражаются свойства предметов, взятые в отвлечении (абстрактно) от их носителей (предметов). Примерами абстрактных понятий будут масса, задача, точка, скорость, прямая. По другому признаку, по общности, различают общие и единичные понятия. Общие понятия («школа», «игра», «река») отражают круг однородных явлений (предметов), имеющий общий признак. Единичные понятия обозначают один, конкретный предмет (явление). Суждение – форма мышления, в которой отражается связь между предметами (явлениями) или между их свойствами. Ввиду того, что предметы и явления, а также их свойства обозначаются соответствующими понятиями, можно утверждать, что в суждении устанавливается связь между понятиями. Выделяют две классификации суждений. В зависимости от того, соответствует ли суждение объективной реальности, различают истинные и ложные суждения. При этом в качестве критерия истинности суждения признается реальная жизнь (практика). В зависимости от того, насколько широкий круг явлений отражается в суждении, выделяют – общие, частные и единичные. Общие суждения распространяются на всю совокупность предметов (явлений), содержащихся в понятиях (например, «Все школьники летом отдыхают»). Частные суждения касаются только части предметов (явлений), относящихся к понятию (например, «Некоторые школьники увлекаются футболом»). В единичном суждении приводится указание на конкретное понятие («Ученик Федоров стал победителем Х международной олимпиады по биологии»). Т.о, в суждениях представлена мысль о связи предметов (явлений) в развернутой и дифференцированной форме, о характере причинно-следственных связей. Умозаключение – форма мышления, характеризующаяся тем, что на основе известных человеку суждений или понятий логически формулируется (выводится) новое суждение. Умозаключения могут выводится тремя способами, на основе которых выделяются соответствующие умозаключения: индуктивные умозаключения – выведение общего привила из частных фактов; дедуктивные умозаключения – распространение общего правила на конкретный случай; умозаключения по аналогии – новое суждение выводится по сходству с уже известным. Таким образом, умозаключение представляет собой высшую форму мышления, которая позволяет человеку использовать различные мыслительные операции для нахождения новых решений, для формирования новых суждений. При этом человек может не прибегать к непосредственному, чувственному опыту, а оперирует абстрактной информацией (т.е. речь идет о теоретическом мышлении). [5, с. 76]. Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза, абстракции, обобщения, конкретизации. Все эти операции являются различными сторонами основной деятельности мышления - опосредования, т.е. раскрытия все более существенных объективных связей отношений между предметами, явлениями, фактами. Сравнение – это сопоставление предметов и явлений с целью нахождения сходства и различия межу ними. К.Д.Ушинский считал операцию сравнения основой понимания. Он писал: «…сравнение есть основа всякого понимания и всякого мышления. Все в мире мы познаем не иначе, как через сравнение…» [20, с.176]. Анализ и синтез – важнейшие мыслительные операции, неразрывно связанные между собой. В единстве они дают полное и всестороннее знание действительности. Анализ – это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его части или мысленное выделение в нем отдельных свойств, черт, качеств. Синтез это мысленное соединение отдельных частей предметов или мысленное сочетание отдельных их свойств[20, с.176]. Абстракция – это мысленное отвлечение от каких либо частей или свойств предмета для выделения его существенных признаков [39, с. 318]. Обобщение – это мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам. Конкретизация – это мысленное представление чего-либо единичного, что соответствует тому или иному понятию или общему положению [20, с.176]. Рассмотрим условия, способствующие развитию логического мышления детей на уроках математики. Условие – это результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, приемов, а так же организационных форм обучения для достижения дидактических целей (Андреев В.И.) Организационные условия 1. Целенаправленное и систематическое формирование у обучаемых навыков осуществления логических приемов (С.Д. Забрамная, И.А. Подгорецкая и др.); 2. Обеспечение преемственности между детским садом и школой. 3. Организация развивающей среды. Психолого-педагогические условия 1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста. 2. Учет психологических закономерностей процесса усвоения знаний. 3. Реализация деятельностного и личностно-ориентированного подходов к развитию логического мышления. Методические условия 1. Подбор специальных заданий по математике направленных на развитие логического мышления младших школьников (см.2.1.). 2. Методические рекомендации по развитию логического мышления младших (см.2.3.). Развитие операции сравнения Сравнивать пары понятий – это значит найти в них общие признаки. Для этого следует проанализировать каждое понятие в паре, выделить существенные признаки каждого понятии, сравнить существенные признаки анализируемой пары понятий. Задания на формирование приемов умственных действий (сравнение) Волосы у Инны темнее, чем у Оли. Волосы у Оли темнее, чем у Ани. Раскрась волосы каждой девочки. Подпиши их имена. Ответь на вопрос, кто светлее всех?  Эффективным средством формирования приемов умственных действий выступает геометрический материал. 1. Найди лишнюю фигуру. Почему она лишняя? Чем похожи все остальные фигуры?  Методика 1 «Выделение существенного» Цель работы: Выявить уровень умения у учащихся контрольной группы и экспериментальной группы находить существенные признаки предметов. Ход опыта: Из четырех предложенных рядов слов, в каждом из которых пять слов дается в скобках, а одно перед ними, испытуемые должны за 20 секунд выделить два слова, наиболее существенные для слова, стоящего перед скобками.   Методика 2 «Сравнение понятий» Цель работы: Установить уровень умения учащихся экспериментальной и контрольной групп сравнивать предметы, понятия. Материалы: 2 пары сравниваемых понятий. Ход опыта: Испытуемым предъявляют два предмета или понятия. Каждый ученик должен написать на листе бумаги справа – черты различия, слева – черты сходства. На выполнение задания, состоящего из одной пары слов, дается 4 минуты. За каждый правильный ответ 1 балл   Методика 3 «Обобщение понятий» Цель работы: Выявить уровень сформированности у учащихся 3класса приема обобщения. Материалы: 4 пары слов. Ход опыта: В каждой паре слов испытуемый должен определить, что между ними общего. На каждую пару времени отводится 2 минуты.   Методика 4 «Классификация понятий». Цель работы: Выявить уровень сформированности приема классификации у учащихся контрольной и экспериментальной групп. Материалы: 5 групп слов. Ход опыта: Испытуемым предлагается 5 групп слов. Каждая группа состоит из 5 слов, четыре из которых объединены общим признаком. Пятое слово к ним не подходит. Надо найти и подчеркнуть это слово. На работу отводится 3 минуты.   Итоги эксперимента: 1. Эксперимент показал, что в ЭГ уровень сформированности приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение) существенно выше, чем в КГ. 2. Созданные условия развития логического мышления обеспечивают высокий уровень сформированности приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение) у детей младшего школьного возраста. 3. Результаты эксперимента показали существенное преимущество разработанных заданий, ориентированных на формирование приемов умственных действий. Полученные результаты позволили нам сформулировать методические рекомендации по развитию логического мышления младших школьников. 4. В ходе эксперимента подтвердилась гипотеза: если систематически и целенаправленно использовать на уроках математики специальные задания, то это будет способствовать развитию логического мышления младших школьников. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование показало эффективность условий развития логического мышления и обосновало справедливость предложенной системы работы. 1. Рассмотренные теоретические аспекты развития логического мышления на основе анализа психолого-педагогической, методической и учебной литературы по проблеме исследования позволили нам выявить особенности детей младшего школьного возраста. Уместно считать данный возраст наиболее благоприятным для развития логического мышления. 2. Нами были обоснованы условия развития логического мышления младших школьников на уроках математики: организационные, психолого-педагогические, методические. Так же подобрали комплекс специальных заданий, направленный на развитие логического мышления на уроках математики, разработали методические рекомендации по развитию логического мышления младших школьников. 3. Экспериментально доказана эффективность созданных нами условий по развитию логического мышления младших школьников и специального комплекса заданий математического характера. Таким образом, цель работы достигнута, гипотеза исследования подтверждена, а поставленные задачи решены. |