Абсцессы и флегмоны. реФЕРАТ АНАТОМИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ. Реферат на тему Поверхностная топография лица. Клетчатчатое пространство. Абсцессы. Флегмона. Клиника. Клиническая картина. Лечение хирургическое. Лечение консервативное. Осложнения

Скачать 1.94 Mb. Скачать 1.94 Mb.

|

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ НУО КАЗАХСТАНСКО- РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ НУО КАЗАХСТАНСКО- РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ На тему: Поверхностная топография лица. Клетчатчатое пространство. Абсцессы. Флегмона.Клиника. Клиническая картина. Лечение хирургическое. Лечение консервативное. Осложнения. Выполнила: Валиуллина Алина, 210Б группа Проверила: Аманжан Мухамеджановна Алматы, 2022 год ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ГРАНИЦЫ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА 2. СЛОИ ЛИЦА 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА 4. КОЖА И ПОДКОЖНО ЖИРОВЫЕ УТОЛЩЕНИЯ 5. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ЛИЦА 6. КОСТНАЯ ОСНОВА ЛИЦА 7. ЩЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ 8. ОБЛАСТЬ ГЛАЗНИЦЫ 9. ОКОЛОУШНО-ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 10. ОБЛАСТЬ РТА 11. ВЕНОЗНЫЙ ОТТОК ОТ ЛИЦА 12. ЛИМФООТТОК 13. ИННЕРВАЦИЯ ЛИЦА 14. КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЛИЦА 15. АБСЦЕССЫ и ФЛЕГМОНЫ ОБЛАСТИ ГЛАЗНИЦЫ 16. АБСЦЕССЫ, ФЛЕГМОНЫ ЩЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 17. АБСЦЕССЫ и ФЛЕГМОНЫ ОКОЛОУШНОЙ ОБЛАСТИ 18. АБСЦЕССЫ и ФЛЕГМОНЫ СКУЛОВОЙ ОБЛАСТИ 19. АБСЦЕСС, ФЛЕГМОНА ПОЛОСТИ РТА 20. АБСЦЕСС ТВЕРДОГО НЁБА 21. АБСЦЕСС МЯГКОГО НЁБА 22. АБСЦЕСС, ФЛЕГМОНА ТЕЛА ЯЗЫКА 23. АБСЦЕСС, ФЛЕГМОНА КОРНЯ ЯЗЫКА ВВЕДЕНИЕ Топографо-анатомические особенности лицевого отдела головы очень важны в представлении программного материала по предмету. В ходе изучения оперативной хирургии студенты знакомятся с основными оперативными вмешательствами, изучают методику введения коррекционно-эстетических и лечебных препаратов, технику проведения диагностических манипуляций. В ходе практических занятий студенты изучают взаимное топографоанатомическое расположение органов, сосудисто-нервных образований и тканей, выделяют слабые и опасные для манипуляций точки лицевого отдела головы, а также приобретают практические навыки по данной теме. Лицо (лат. facies) представляет собой передний отдел головы человека, ограниченный сверху краем волосяного покрова головы, снизу– углами и нижним краем нижней челюсти, с боков– краями ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин. 5 На лице локализуются начальные звенья анализаторов– зрительных (глаза), слуховых (уши), обонятельного (нос), а также начинаются воздухоносные пути, обеспечивающие дыхание. Ротовое отверстие открывает пищеварительный канал. Существует несколько вариантов «районирования» лица. Наиболее простой вариант разделения лица на три равных по высоте отдела (этажа): верхний, средний и нижний. Для этого нужно мысленно провести две горизонтальные линии: одну на уровне бровей, другую на уровне ноздрей. Расстояния: 1 – между линиями, 2 – от линии бровей до края волосяного покрова и 3 – от линии ноздрей до края подбородка окажутся одинаковыми. ГРАНИЦЫ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА

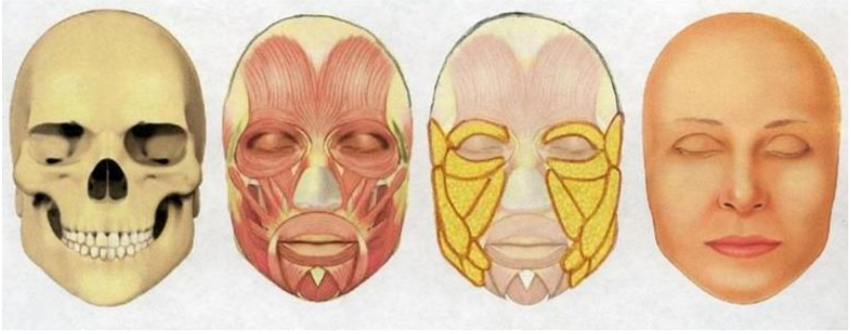

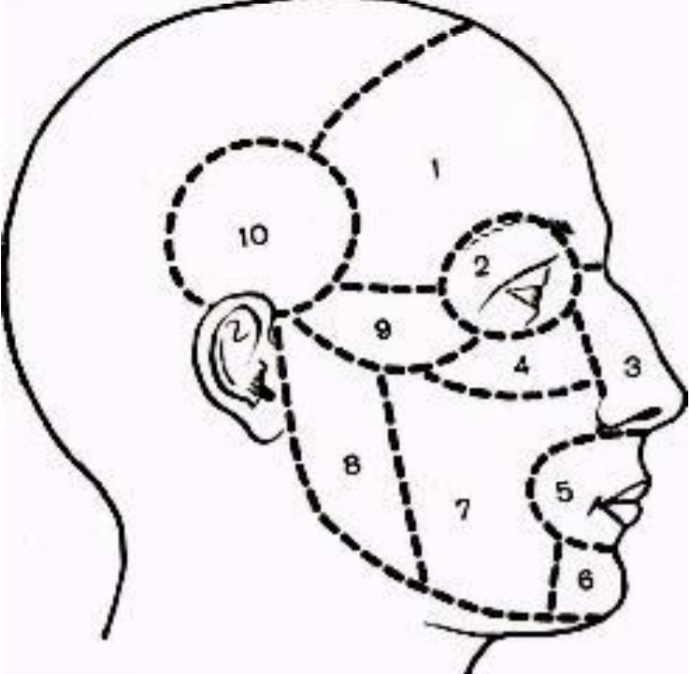

СЛОИ ЛИЦА 1 слой – кожа (cutis); 2 слой – подкожно-жировой (tela subcutanea); 3 слой – Мышечно-апоневротический (SMAS - поверхностная мышечно-апоневротическая система). Первый, второй и третий слои плотно сращены между собой посредством соединительнотканных перемычек, формируя единый блок тканей. 4 слой – так называемое «пространство» -условно выделенная область, в которой ткани более подвижны, легко смещаются (скользят) относительно друг друга. «Пространства» отграничены связками лица и в этой зоне нет плотных сращений тканей друг с другом; 5 - надкостница (periostium) - это толстая оболочка, покрывающая поверхность кости; 6 - кости лицевого черепа (ossis crani ifacialis).  3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА 1) Отсутствие четкой дифференциации слоев; 2) Очень хорошее кровоснабжение ЛОГ; 3) Своеобразный венозный отток: нет клапанов, возможен ретроградный ток крови,4 пути проведения эмбола в sinus cavernosus; 4) Огромная концентрация нервных структур; 5) Фасции представлены островками; 6) Наличие мимической и жевательной мускулатуры, отсутствие фасциального покрова мимических мышц (кроме m. buccalis); 7) Большие по протяженности клетчаточные пространства; 8) Наличие жирового комка Биша с 3-мя долями и со своими отрогами, которые достигают крылонебной ямки; 9) Наличие околоушных слюнных желез (gl. parotis). КОЖА И ПОДКОЖНЫЕ ЖИРОВЫЕ УТОЛЩЕНИЯ Кожа на лице тонкая и подвижная. Под ней лежит тонкий слой жира, который несколько толще на щеках и под подбородком, но отсутствует на спинке носа. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ЛИЦА  Области лица - лобная область (regiofrontalis); - область глазницы(r.orbitalis); - область носа (r. nasalis); - подглазничная (r. infraorbitalis); - область рта (r. oralis); - подбородочная(r.mentalis); - щечная (r.buccalis); - околоушно-жевательная (r.parotideomasseterica); - скуловая (r. zygomatica); - височная (r. temporalis) Отдельно выделяется глубокая область лица КОСТНАЯ ОСНОВА ЛИЦА Костная основа лица (КОЛ) представляют собственно лицевые кости и пограничные отделы некоторых костей мозгового черепа: решетчатой, основной, височной, лобной. Четыре кости, образующие свод черепа (лобная, две теменные, затылочная кости), являются пограничными для лицевого отдела. Они сформировались в результате отвердения изначальной оболочки из мягких соединительных тканей до костной субстанции; причем данные кости в своем развитии (в отличие от некоторых других костей черепа) миновали промежуточную стадию хрящевого состояния. К скелету лица относится 14 костей из 22 костей черепа, большая часть из них парные: верхнечелюстные (os maxilla), носовые (os nasale), скуловые (os zygomaticus), слезные (os lacrimale), небные (os palatinum) и нижние носовые раковины (concha nasalis inferior). Непарных только две: нижняя челюсть (os mandibula) и сошник (vomer) У новорожденных кости лица очень тонкие, но с возрастом они утолщаются. Наиболее толстые и плотные из них – скуловые кости и нижняя челюсть. Такие как: решетчатая, слезная, носовые являются наиболее тонкими и у взрослых. ЩЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ, REGIO BUCCALIS Внешние ориентиры. Скуловая кость (os zygomaticus) и скуловая дуга (arcus zygomaticus), нижний край нижней челюсти (margo inferior mandibulae), носогубная борозда (sulcus nasolabialis), передний край m.masseter Границы. Верхняя– скуловая дуга (arcus zygomaticus), Нижняя – нижний край нижней челюсти (margo inferior mandibulae), Передняя – вертикальная линия, проведенная от наружного угла глаза, Задняя – пальпируемый передний край жевательной мышцы (m.masseter). Важным образованием, располагающимся в подкожной клетчаткещечн ой области, является жировое тело щеки Биша (corpus adiposum buccae Bichat). Оно располагается у задней границы области, примыкая к переднему краю жевательной мышцы и заключено в плотную фасциальную капсулу. Размеры и анатомия комка Биша могут быть различны. Средний объем равен 10 мл. Выделяют жировое тело и 4 отростка. Большой височный отросток уходит глубоко под скуловую дугу и не может быть удален. Удаление, а иногда перемещение жирового комка обычно выполняют во время подтяжки лица, однако возможно целенаправленное удаление только комка Биша через проколы в полости рта. В результате объем щеки уменьшается. Эта процедура выполняется под местной анестезией через разрезы слизистой щеки длиной 0.5 см. Комок Биша вытягивается через разрез единым куском. ОБЛАСТЬ ГЛАЗНИЦЫ, REGIO ORBITALIS Глазница, orbita — парное симметричное углубление в черепе, в ко тором расположено глазное яблоко с его вспомогательным аппаратом. Глазницы у человека имеют форму четырехгранных пирамид, усеченные вершины которых обращены назад, к турецкому седлу в полости черепа, а широкие основания — кпереди, к его лицевой поверхности. Стенки. Образованы различными по толщине костными пластинками и отделяют глазницу: верхняя — от передней черепной ямки (fossa cranii anterior) и лобной пазухи (sinus frontalis); нижняя — от верхнечелюстной околоносовой пазухи, sinus maxillaris (гайморовой пазухи); медиальная — от полости носа (cavitas nasi) и латеральная — от височной ямки (fossa temporalis). Почти у самой вершины глазниц расположено округлой формы отверстие около 4 мм в поперечнике — начало костного зри тельного канала, canalis opticus, длиной 5—6 мм, служащего для прохождения зрительного нерва, n. opticus, и глазной артерии, а. ophthalmica, в полость черепа. В глубине глазницы, на границе между верхней̆и наружной̆ее стенками, рядом с canalis opticus, имеется большая верхняя глазничная щель, fissura orbitalis superior, соединяющая полость глазницы с полостью черепа (средней черепной ямкой). В ней проходят: 1) глазной̆нерв, n. ophthalmicus; 2) глазодвигательный нерв, n. oculomotorius; 3) отводящий нерв, n. abducens; 4) блоковый нерв, n. trochlearis; 5) верхняя и нижняя глазные вены, vv. ophthalmicae superior etinferior. На границе между наружной и нижней стенками глазницы рас положена нижняя глазничная щель, fissura orbitalis inferior, ведущая из полости глазницы в крыловидно-небную и нижневисочную ямку. Через нижнюю глазничную щель проходят: 1) нижнеглазничный нерв, n. infraorbitalis, вместе с одноименными артерией и веной; 2) скуловисочный нерв, n. zygomaticotemporal; 3) скулолицевойнерв, n. zygomaticofacialis; 4) венозные анастомозы между венами глазниц и венозным сплетением крыловидно-нёбной ямки. На внутренней̆стенке глазницы имеются дефекты – дегисценции, через которые проходят передние и задние решетчатые отверстия foramina ethmoidales anterius et posterius , служащие для прохождения одноименных нервов, артерий и вен из глазниц в лабиринты решетчатой кости и полость носа, где формируются множественные анастомозы. В толще нижней стенки глазниц пролегает нижнеглазничная борозда, sulcus infraorbitalis, переходящая кпереди в одноимённый канал, открывающийся на лицевой поверхности соответствующим отверстием, foramen infraorbitale. Этот канал служит для прохождения нижнеглазничного нерва с одноименными артерией и веной. 26 Вход в глазницу, aditus orbitae, ограничен костными краями и закрыт глазничной перегородкой, septum orbitale, которая разделяет область век и собственно глазницу. ОКОЛОУШНО-ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, REGIO PARATIDEOMASSETERICA Область располагается между передним краем жевательной мышцы и наружным слуховым проходом. В ней выделяют поверхностный отдел, занятый ветвью нижней челюсти с m.masseter и околоушной железой. Кнутри от ветви нижней челюсти располагается глубокий отдел (глубокая область лица), в котором лежат крыловидные мышцы, сосуды и нервы. Поверхностный отдел околоушно-жевательной области, pars superficialis regio paratideomasseterica. Внешние ориентиры. Угол и нижний край нижней челюсти (margo inferior mandibulae), скуловая дуга (arcus zygomaticus), наружный слуховой проход (meatus acusticus externus) и пальпируемый передний край жевательной мышцы (m.masseter). Границы. Верхняя– скуловая дуга (arcus zygomaticus), Нижняя – нижний край нижней челюсти (margo inferior mandibulae), Передняя – передний край жевательной мышцы (m.masseter), Задняя – сосцевидный отросток (processus mastoideus) и грудино-ключичнососцевидная мышца (m. sternocleidomastoideus). Жевательно - нижнечелюстное пространство, spatio massetericomandibularis Между m. masseter и латеральной̆поверхностью венечного от ростка ветви нижней челюсти, к которому прикрепляется сухожилие височной̆ мышцы, находится жевательно-челюстное пространство, заполненное рыхлой клетчаткой. Оно продолжается под скуловой дугой вверх на наружную поверхность височной мышцы до места ее фиксации к внутренней поверхности височной фасции (апоневроза), то есть до под фасциального (подапоневротического) пространства височной области. По этой щели гнойные затеки проникают из одной области в другую. ОБЛАСТЬ РТА, REGIO ORALIS Область рта расположена между областью носа вверху и подбородочной областью внизу. Границы. Верхняя проходит по горизонтальной линии, проведённой̆ через основание перегородки носа, нижняя — по подбородочно-губной̆ борозде (sulcus mentolabialis), по бокам область ограничена носогубными бороздами (sulcus nasolabialis). К области рта относятся губы и полость рта. Губы, labia oris образуют переднюю стенку полости рта; их свободные края окаймляют ротовую щель, rima oris, и образуют углы рта. Ротовая полость, cavitas oris, топографически делится на два отдела – передний̆, или преддверие рта, vestibulum oris, и задний̆, или собственно полость рта, cavitas oris propria, широко сообщающиеся друг с другом при открытом рте. При сомкнутых челюстях преддверие сообщается с полостью рта через межзубные пространства и отверстия у концов альвеолярных отростков позади последних моляров обеих челюстей. Основания ветвей нижней̆ челюсти прикрыты крыловидно-челюстной складкой. 11. ВЕНОЗНЫЙ ОТТОК ОТ ЛИЦА Вены распределены на лице так же, как и артерии. Многие из них, кроме того, имеют те же названия. Венозный отток осуществляется поверхностной и глубокой системами. Поверхностная представлена v. facialis et v. retromandibularis. 44 Глубокая – крыловидное венозное сплетение, plexus venosus pterygoideus. Связующим звеном между поверхностной и глубокой системами является глубокая вена лица v.profunda facies. В конечном итоге по всем этим венам кровь оттекает во внутреннюю яремную вену, v. jugularis interna. Важно отметить, что вены лица анастомозируют также с венами, впадающими в пещеристый синус твердой мозговой оболочки (через v. ophthalmica, а также через эмиссарные вены на наружном основании черепа), вследствие чего гнойные процессы на лице (фурункулы) по ходу вен могут распространяться на оболочки мозга с развитием тяжелейших осложнений (менингита, флебита синусов и т. д.). Важным является то, что кроме антеградного обычного пути есть еще ретроградный путь оттока. Обычно кровь собирается с области лица во внутреннюю яремную вену v. jugularis interna, которая является общим венозным коллектором для всех вен мозгового и лицевого отделов головы. В случае воспалительных процессов лица кровь направляется в обратном направлении – ретроградном. При этом существует несколько путей проведения инфицированного эмбола в пещеристый синус (sinus cavernosus): 1. v. facialis -> v. angularis -> v. ophtalmica superior -> sin. cavernosus 2. v. facialis -> v. angularis -> v. ophtalmica inferior -> sin. cavernosus 3. v. facialis -> v. profunda facii -> plexus venosus pterygoideus emissarium -> sin. cavernosus 4. v. retromandibularis -> v. maxillaris -> plexus venosus pterygoideus emissarium-> sin. cavernosus Таким образом вены не имеют клапанов, густо петлистая сеть венозных анастомозов повышает риск распространения гнойной инфекции из поверхностных образований лица в глубокие, а также в синусы твердой мозговой оболочки (sinus cavernosus). 12. ЛИМФООТТОК Лимфатические сосуды тканей медиальных отделов лица направляются к подчелюстным и подподбородочным узлам. Часть этих сосудов прерывается в щечных узлах (nodi lymphatici buccales; faciales profundi), лежащих на наружной поверхности щечной мышцы, часть – в челюстных узлах (nodi lymphatici mandibulares), лежащих у переднего края жевательной мышцы, несколько выше края нижней челюсти. Лимфатические сосуды тканей медиальных отделов лица, ушной раковины и височной области направляются к узлам, лежащим в области околоушной железы, причем часть лимфатических сосудов ушной раковины оканчивается в заушных лимфатических узлах (nodi lymphatici retroauriculares). В области gl.parotis имеется две группы связанных между собой околоушных лимфатических узлов, из которых одна лежит поверхностно, другая – глубоко: nodi lymphatici parotidei superficiales et profundi. Поверхностные околоушные узлы располагаются либо вне капсулы железы, либо тотчас под капсулой; одни из них лежат впереди козелка ушной раковины (nodi lymphatici auriculares anteriores), другие – ниже ушной раковины, вблизи заднего края нижнего полюса околоушной железы. Глубокие околоушные узлы лежат в толще железы, преимущественно по ходу наружной сонной артерии. От околоушных узлов лимфа оттекает в глубокие шейные лимфатические узлы. Лимфатические сосуды глазницы проходят через нижнюю глазничную щель и заканчивается частью в щечных узлах, частью в узлах, расположенных на боковой стенке глотки. Лимфатические отделы от передних отделов полостей носа и рта заканчиваются в подчелюстных и подбородочных узлах. Лимфатические сосуды от задних отделов полостей рта и носа, а также от носоглотки собираются частью в заглоточные узлы, расположенные в клетчатке окологлоточного пространства, частью в глубокие шейные узлы. 13. ИННЕРВАЦИЯ ЛИЦА Чувствительная иннервация на лице обеспечивается ветвями тройничного нерва (n. trigeminus, V пара ЧМН): n. ophthalmicus (I ветвь), n. maxillaris (II ветвь), n. mandibularis (III ветвь). Ветви тройничного нерва для кожи лица выходят из костных каналов, отверстия которых расположены на одной вертикальной линии: ветви тройничного нерва и foramen mentale для n. mentalis из III ветви тройничного нерва foramen (или incisura) supraorbital для n. supraorbitalis из I ветви тройничного нерва, foramen infraorbitale для n. infraorbitalis из II. Двигательные нервы на лице относятся к двум системам – лицевого нерва (n.facialis) и третьей ветви тройничного (n. mandibularis). Первый снабжает мимическую, второй – жевательную мускулатуру. Лицевой нерв (n. facialis) по выходе из костного канала (canalis facialis) через foramen stylomastoideum вступает в толщу околоушной слюнной железы. Здесь он рассыпается на многочисленные ветви, образующие сплетение (plexus parotideus); отмечается 5 групп радиально (в виде гусиной лапки) расходящихся ветвей лицевого нерва – височные ветви, скуловые, щечные, краевая ветвь нижней челюсти (ramus marginalis mandibulae) и шейная ветвь (ramus colli). Кроме того, имеется задняя ветвь (n.auricularis posterior). Этот нерв снабжает мимические мышцы лица, лобную и затылочную мышцы, подкожную мышцу шеи (m.platysma), m.stylohyoideus и заднее брюшко m.digastricus. Прохождение нерва по каналу в толще височной кости по соседству с внутренним и средним ухом объясняет возникновение параличей или парезов лицевого нерва, наступающих иногда как осложнение при гнойных воспалениях этих отделов. Поэтому и оперативные вмешательства, производимые здесь (особенно по соседству с сосцевидной частью канала лицевого нерва), могут сопровождаться повреждением нерва при несоблюдении правил трепанации. При периферическом параличе лицевого нерва глаз не может закрываться, глазная щель остается открытой, угол рта на больной стороне опущен. Третья ветвь тройничного нерва снабжает, помимо жевательных мышц – m.masseter, m.temporalis, m.pterygoideus lateralis et medialis, переднее брюшко m.digastricus и m.mylohyoideus. 14. КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЛИЦА 1. ЖЕВАТЕЛЬНОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО парное снаружи ограничено околоушно-жевательной (В), изнутри — межкрыловидной (Г) фасциями. Заключает в себе жевательную и крыловидные мышцы (5,7), сосуды и нервы. Жевательное клетчаточное пространство делится на 2 отдела, расположенные кнаружи и кнутри от ветви нижней челюсти. В наружном отделе между внутренней поверхностью жевательной мышцы и костью расположена жевателъ-но-челюстная щель. Внизу эта щель замкнута прикреплением жевательной мышцы и ее фасции к нижнему краю и бугристости нижней челюсти. Вверху она открыта и между височной мышцей и скуловой дугой переходит в подфасциаль-ную клетчаточную щель височной области. Кнутри от ветви нижней челюсти расположен второй отдел жевательного клетчаточного пространства. Он ограничен спереди бугром верхней челюсти, сверху — основанием черепа (телом и большим крылом основной кости), снаружи — ветвью нижней челюсти, изнутри и снизу — медиальной крыловидной мышцей и межкрыловндной фасцией. В нем Н. И. Пирогов впервые описал 2 щели: ЧЕЛЮСТНО- или ВИСОЧНО-КРЫЛО-ВИДНУЮ (между нижней частью височной мышцы и латеральной крыловидной мышцей) и МЕЖЕРЫЛОВИДНУЮ, выполняющие глубокую область лица. Обе щели широко сообщаются между собой. Вверху они переходят в глубокую клетчаточную щель под височной мышцей и сообщаются с клетчаткой подвисочной ямки, в которой расположен отрог щечного жирового комка. Вверху и медиаль-но клетчатка межкрыловидной щели сообщается с верхним отделом окологлоточного клетчаточного пространства. В клетчаточных щелях глубокой области лица, кроме крыловидных мышц, расположены челюстная артерия, крыловидное венозное сплетение, нервы, отходящие от III ветви тройничного нерва. По ходу сосудов и нервов клетчатка глубокой области лица сообщается с клетчаткой окологлоточного пространства и дна полости рта. 2. ВИСОЧНОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО парное ограничено снаружи височной фасцией, изнутри—височной костью. Оно замкнуто вверху и с боков прикреплением височной фасции к костям. Заключает в себе височную мышцу, глубокие височные сосуды и нерпы и две клетчаточные щели, расположенные поверхностнее височной мышцы (подфасциальная клетчаточная щель) и между мышцей и костью (глубокая клетчаточная щель). Внизу височное клетчаточное пространство не замкнуто, т. к. фасция прикрепляется к скуловой дуге и кнутри от нее остается пространство, по которому височная мышца спускается вниз и прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти. По щелям, расположенным кнаружи и кнутри от мышцы, клетчатка височной области сообщается с жевательным клетчаточным пространством. В обеих щелях височного клетчаточного пространства расположены отроги щечного жирового комка. Над скуловой дугой в результате расщепления височной фасции формирует- ся межфасциальная клетчаточная щель, заполненная жировой клетчаткой и пронизанная многочисленными фиброзными перемычками. 3. ЩЕЧНЫЙ ЖИРОВОЙ КОМОК парный расположен на щечной мышце, кпереди и отчасти глубже жевательной мышцы. Снаружи и спереди капсулу его образует продолжение околоушно-жевательной фасции. Вверху он переходит в клетчатку подглазничной области и клыковой ямки. Его отроги распространяются кзади под жевательную мышцу, кзади и кверху в верхний отдел крыло-видно-челюстной щели, в подвисочную и крыло-небную ямки, в передние отделы подфасциальной и глубокой щелей височной области. 4. КЛЕТЧАТКА ОБЛАСТИ КЛЫКОВОЙ ЯМКИ расположена между надкост-ницей тела верхней челюсти и мимическими мышцами, распространяясь по бугру верхней челюсти, сообщается с клетчаткой крыло-челюстной щели, подвисочной и крыло-небной ямок. В клетчатке, расположенной около глотки, принято выделять ЗАГЛОТОЧНОЕ И БОКОВОЕ ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ клетчаточньге пространства. Последнее шило-диафрагмой подразделяется на передний и задний отделы. 5. ЗАГЛОТОЧНОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО расположено позади глотки. Оно ограничено сзади предпозвоиочной, спереди окологлоточной фасциями, с боков—глоточно-позвоночными фасциальными отрогами. Вверху оно начинается от основания черепа, внизу переходит в клетчатку, расположенную позади пищевода (позадиорганное клетчаточное пространство шеи), последнее переходит в клетчатку заднего средостения. Имеются непостоянные фаециаль-ные отроги, расположенные горизонтально, которые до известной степени отграничивают позадиглоточную клетчатку от клетчатки, расположенной в области шеи. Кроме клетчатки, заглоточное клетчаточное пространство содержит единичные лимфатические узлы. 6. Передний отдел БОКОВОГО ОКОЛОГЛОТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА, или ПЕРЕДНЕЕ ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО (рис. I и II) ограничено медиально-окологлоточной фасцией, спереди и латерально — межкрыло-видной фасцией и внутренней крыловидной мышцей, латерально — капсулой околоушной железы и глоточным отрогом железы, сзади и латерально — шило-диафрагмой, отделяющей задиафрагмальное от окологлоточного пространства. Спереди это пространство замкнуто благодаря сращению окологлоточно-щечной фасции с межкрыловидной на уровне переднего края ветви нижней челюсти. Окологлоточное клетчаточное пространство выполнено клетчаткой. В нем расположены восходящие глоточные сосуды, лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Оно сообщается с ложем околоушной железы через дефект в фасциальной капсуле последней. Внизу окологлоточное пространство свободно переходит в клетчатку дна полости рта. 7. Задний отдел БОКОВОГО ОКОЛОГЛОТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА или ЗА-ДИАФРАГМАЛЬНОЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО парное, расположено с боков от заглоточного клетчаточного пространства. Медиально оно доходит до окологлоточной фасции и отграничено от заглоточного клетчаточного пространства глоточно-позвоночным фасциальным отрогом. Латерально оно ограничено капсулой околоушной железы и началом грудин-но-ключично-сосцевидной мышцы, сзади — предпозвоночной фасцией, спереди — шило-диафрагмой. В задиафрагмальном клетчаточном пространстве расположены внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий, язы-коглоточный, подъязычный и добавочный нервы, верхний шейный симпатический узел и лимфатические узлы. Клетчатка задиафрагмального пространства по ходу сосудов и нервюв переходит в клетчаточное пространство сосудисто-нервного пучка шеи. 8. КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ парное ограничено плотной капсулой, образованной околоушно-жевательной фасцией, которая покрывает железу со всех сторон. Оно содержит околоушную железу, лицевой нерв, конечную ветвь наружной сонной артерии, начальные отделы глубокой вены лица, лимфатические узлы и незначительное количество клетчатки. Капсула имеет два слабых участка: 1) в том месте, где она прилежит к хрящевой части наружного слухового прохода; 2) в том месте, где околоушная железа подходит к боковой стенде глотки, образуя глоточный отросток железы, здесь капсула отсутствует и железа непосредственно прилежит к окологлоточному клстчаточному пространству. 9. КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДНА ПОЛОСТИ РТА ограничено сверху слизистой оболочкой дна полости рта, снизу — челюстно-подъязычной мышцей (диафрагмой рта), с боков — внутренней поверхностью нижней челюсти. В нем различают пять щелей: срединную, ограниченную подбородочно-языч-ными мышцами, две медиальных, расположенных между подбородочно-язычны-ми и подъязычно-язычными мышцами, и две латеральных щели, расположенные между подъязычно-язычными мышцами и внутренней поверхностью тела нижней челюсти. В латеральной клетчаточной щели расположены подъязычная слюнная железа, передний отросток подчелюстной слюнной железы и ее проток, подъязычный и язычный нервы, язычные артерии и вены. В медиальных клетчаточ-ных щелях лежит клетчатка и язычная артерия, а в срединной — клетчатка и иногда лимфатические узлы. Латеральная щель вверху широко соединяется с окологлоточным клетчаточным пространством, а внизу — по ходу протока подчелюстной железы (по щели между челюстно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцами) соединяется с подчелюстным клетчаточным пространством шел, расположенным ниже диафрагмы рта в поднижнечелюстном треугольнике, где расположены подчелюстная железа, лицевая артерия и лицевая вена. |