Реферат. Реферат на тему Техническая система (ТС). Элементы и объект тс. Железняков К. С r4176C

Скачать 102.41 Kb. Скачать 102.41 Kb.

|

|

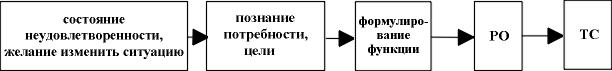

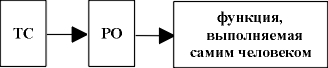

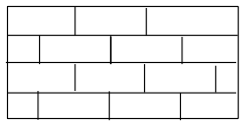

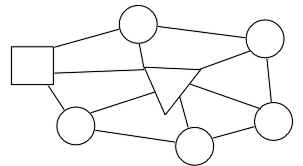

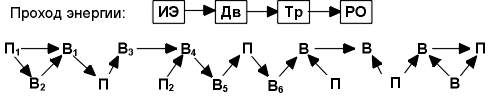

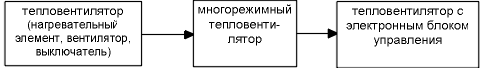

Реферат на тему Техническая система (ТС). Элементы и объект ТС. Железняков К. С R4176C. 1. Общее определение ТСТС — это совокупность упорядоченно взаимодействующих элементов, обладающая свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов, и предназначенная для выполнения определенных полезных функций. Каковы основные признаки технических систем? К ним можно отнести следующие: системы состоят из частей, элементов, то есть имеют структуру, системы созданы для каких-то целей, то есть выполняют полезные функции; элементы (части) системы имеют связи друг с другом, соединены определенным образом, организованы в пространстве и времени; каждая система в целом обладает каким-то особым качеством, неравным простой сумме свойств составляющих ее элементов, иначе пропадает смысл в создании системы (цельной, функционирующей, организованной). Таким образом, техническая система имеет 4 главных (фундаментальных) признака: функциональность, целостность (структура), организация, системное качество. Отсутствие хотя бы одного признака не позволяет считать объект технической системой. Поясним эти признаки подробнее. 2. Функциональность2.1. Цель - функция.В основе любого трудового процесса, в том числе изобретательского, лежит понятие цели. Бесцельного изобретения не существует. В технических системах цель задается человеком и они предназначены для выполнения полезной функции. Уже инженер древнего Рима Витрувий утверждал: "Машина есть деревянное приспособление, которое оказывает большую помощь при поднятии тяжести". Цель - воображаемый итог, к которому стремятся, удовлетворяя потребность. Таким образом, синтез ТС - это целенаправленный процесс. Любое сегодняшнее состояние может иметь в будущем множество последствий, абсолютное большинство которых лежат в русле энтропийных процессов. Человек выбирает цель и тем самым резко повышает вероятность нужных ему событий. Целенаправленность - эволюционно приобретенный (или заданный?...) навык борьбы с энтропийными процессами. 2.2. Потребность - функция.Появление цели - это результат осознания потребности. Человек отличается от других живых существ тем, что ему свойственны повышенные притязания - намного выше возможности естественных органов. Потребность (постановка задачи) - это то, что нужно иметь (сделать), а функция - реализация потребности в ТС. Потребность может быть удовлетворена несколькими функциями; например, потребность в обмене продуктами труда - натуральный обмен, по эквивалентам, денежная система. Так же и выбранная функция может быть воплощена в нескольких реальных объектах; например, деньги - медь, золото, бумага, зубы акулы и т.д. И, наконец, любой реальный объект может быть получен (синтезирован) несколькими путями или его работа может быть основана на разных физических принципах; например, бумагу для денег можно получить различными способами, рисунок нанести краской, в виде голограммы и т.д. Таким образом, технические системы, в принципе, имеют множественные пути развития. Человек все же каким-то образом выбирает одну дорогу воплощения потребности. Критерий здесь единственный - минимум МГЭ (массы, габаритов, энергоемкости); иначе нельзя - человечество всегда было ограничено в наличных ресурсах. Хотя, дорога эта зачастую извилиста, имеет множество тупиковых ответвлений и даже петель... 2.3. Носитель функции.Возникновение потребностей, осознание цели и формулирование функции - это процессы, происходящие внутри человека. Но реально действующая функция - это воздействие на предмет труда (изделие) или служение человеку. То есть, не хватает промежуточного звена - рабочего органа. Это и есть носитель функции в чистом виде. РО - единственная функционально полезная человеку часть технической системы. Все остальные части вспомогательны. ТС и возникали на первых этапах как рабочие органы (взамен органов тела и в дополнение им). И только потом, для увеличения полезной функции. к рабочему органу "пристраивались" другие части, подсистемы, вспомогательные системы. Этот процесс можно изобразить так:  Представим себе (пока умозрительно), что возможен и обратный ход - как продолжение данного.  Первая половинка процесса - развертывание техники, вторая - свертывание. То есть человеку, в общем то, нужна функция, а не ее носитель... Для облегчения перехода от функции к ее носителю - рабочему органу будущей ТС - необходима точность в описании функции. Чем конкретнее описана функция, чем больше дополнительных условий, тем уже диапазон средств для ее реализации, тем определеннее ТС и ее структура. Мощным ограничителем вариантности служат выявленные закономерности развития рабочих органов в составе ТС. 2.4. Определение функции.Функционирование это изменение свойств, характеристик и качеств системы в пространстве и времени. Функция - это способность ТС проявлять свое свойство (качество, полезность) при определенных условиях и преобразовывать предмет труда (изделие) в требуемую форму или величину. Для определения функции необходимо ответить на вопрос: что делает эта ТС? (для существующих ТС), или: что должна делать ТС? (для синтезируемых ТС). 2.5. Иерархия функций.Каждая ТС может выполнять несколько функций, из которых только одна рабочая, ради которой она и существует, остальные - вспомогательные, сопутствующие, облегчающие выполнение главной. Определение главной полезной функции (ГПФ) иногда вызывает затруднение. Это объясняется множественностью требований, предъявляемых к данной системе со стороны выше и ниже лежащих систем, а также соседних, внешних и прочих систем. Отсюда кажущаяся бесконечность определений ГПФ (принципиальная неохватность всех свойств и связей). Пример: иерархия функций кирпича. ГПФ-1 отдельного кирпича: держать свою форму, не разваливаться, иметь определенный вес, структуру, твердость. Требование со стороны соседних систем (других кирпичей и раствора в будущей стене): иметь прямоугольные грани, схватываться с раствором. ГПФ-2 стены: нести себя, быть вертикальной, не деформироваться при изменении температуры, влажности, нагрузки, ограждать что-то, нести нагрузку от чего-то. Кирпич должен соответствовать части требований ГПФ 2. ГПФ-3 дома: должен создавать определенные условия для внутренней среды, защиту от атмосферных воздействий, иметь определенный внешний вид. Кирпич должен выполнять часть и этих требований. ГПФ-4 города: определенный архитектурный облик, климатические и национальные особенности и т.д. Кроме того, требование и к самому кирпичу постоянно увеличивается: он не должен впитывать грунтовую влагу, должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства, звукопоглощающие свойства, быть радиопрозрачным и т.п. Так вот, ГПФ данной системы - это выполнение требований первой вышестоящей системы. Все остальные требования, по мере удаления иерархического уровня, от которого они исходят, оказывают все меньшее влияние на данную систему. Эти над и подсистемные требования могут быть выполнены и другими веществами и системами, не обязательно данной системой. Например, свойство прочности кирпича может быть достигнуто различными добавками в исходную массу, а свойство эстетичности приклеиванием декоративной плитки на готовую стенку; для ГПФ кирпича (выполнять "требования" стены) это безразлично. То есть, ГПФ элемента определяется системой, в которую он включается. Тот же кирпич может быть включен во множество других систем, где его ГПФ будет совершенно непохожей (а то и противоположной) приведенной выше. 3. Структура3.1. Определение структуры.Совокупность (целостность) элементов и свойств неотъемлемый признак системы. Соединение элементов в единое целое нужно для получения (образования, синтеза) полезной функции, т.е. для достижения поставленной цели. Если определение функции (цели) системы в какой-то мере зависит от человека, то структура - наиболее объективный признак системы, она зависит только от вида и материального состава используемых в ТС элементов, а также от общих законов мира, диктующих определенные способы соединения, виды связи и режимы функционирования элементов в структуре. В этом смысле структура это способ взаимного соединения элементов в системе. Составление структуры - это программирование системы, задание поведения ТС с целью получения в результате полезной функции. Требуемая функция и выбранный физический принцип ее осуществления однозначно задают структуру. Структура - это совокупность элементов и связей между ними, которые определяются физическим принципом осуществления требуемой полезной функции. Структура остается неизменной в процессе функционирования, то есть при изменении состояния, поведения, совершения операций и любых других действий. Главное в структуре: элементы, связи, неизменность во времени. 3.2. Элемент структуры.Элемент, система - относительные понятия, любая система может стать элементом системы более высокого ранга, также и любой элемент можно представить как систему элементов более низкого ранга. Например, болт (винт + гайка) - элемент двигателя, который в свою очередь является структурной единицей (элементом) в системе автомобиля и т.д. Винт состоит из зон (геометрических тел), таких как головка, цилиндр, резьба, фаска; материал болта - сталь (система), состоящая из элементов железа, углерода, легирующих добавок, которые в свою очередь состоят из молекулярных образований (зерен, кристаллов), еще ниже - атомы, элементарные частицы. Элемент - относительно целая часть системы, обладающая некоторыми свойствами неисчезающими при отделении от системы. Однако в системе свойства элемента не равны свойствам отдельно взятого элемента. Сумма свойств элемента в системе может быть больше или меньше суммы его свойств вне системы. Иначе говоря, часть свойств элемента, включаемого в систему, гасится или к элементу добавляются новые свойства. В подавляющем большинстве случаев часть свойств элемента нейтрализуется в системе, как бы исчезает; в зависимости от величины этой части говорят о степени потери индивидуальности элемента включенного в систему. Система обладает частью свойств элементов ее составляющих, но ни один элемент бывшей системы не обладает свойством всей системы (системным эффектом, качеством). Когда песок перестает быть песком? - на ближайшем верхнем или нижнем "этаже": песок - пыль - молекулы - атомы -...; песок - камень - скала...; здесь "песчаные" свойства частично сохраняются при движении вверх и сразу исчезают при движении вниз по "этажам". Элемент - минимальная единица системы, способная к выполнению некоторой элементарной функции. Все технические системы начинались с одного элемента, предназначенного для выполнения одной элементарной функции. С увеличением ГПФ начинается увеличение (усиление) каких-то свойств элемента. Затем идет дифференциация элемента, то есть разделение элемента на зоны с разными свойствами. Из моноструктуры элемента (камень, палка) начинают выделяться другие элементы. Например, при превращении каменного резца в нож выделились рабочая зона и зона ручки, а затем усиление специфических свойств каждой зоны потребовало применение разных материалов (составные инструменты). Из рабочего органа выделилась и развилась трансмиссия. Затем к РО и Тр добавляются Двигатель, Орган управления, Источник энергии. Система разрастается за счет усложнения своих элементов, добавляются вспомогательные подсистемы... Система становится высокоспециализированной. Но наступает момент развития, когда система начинает принимать на себя функции соседних систем, не увеличивая количество своих элементов. Система становится все более универсальной при неизменном, а затем и сокращающемся количестве элементов.  3.3. Типы структур.Выделим несколько наиболее характерных для техники структур: 1). Корпускулярная. Состоит из одинаковых элементов, слабосвязанных между собой; исчезновение части элементов почти не отражается на функции системы. Примеры: эскадра кораблей, песчаный фильтр.  2). "Кирпичная". Состоит из одинаковых жестко связанных между собой элементов. Примеры: стена, арка, мост.  3). Цепная. Состоит из однотипных шарнирносвязанных элементов. Примеры: гусеница, поезд. 4). Сетевая. Состоит из разнотипных элементов, связанных между собой непосредственно, или транзитом через другие, или через центральный (узловой) элемент (звездная структура). Примеры: телефонная сеть, телевидение, библиотека, система теплоснабжения.  5). Многосвязная. Включает множество перекрестных связей в сетевой модели.  6). Иерархическая. Состоит из разнородных элементов, каждый из которых является составным элементом системы более высокого ранга и имеет связи по "горизонтали" (с элементами одного уровня) и по "вертикали" (с элементами разных уровней). Примеры: станок, автомобиль, винтовка. По типу развития во времени структуры бывают: Развертывающиеся. с течением времени при увеличении ГПФ растет количество элементов. Свертывающиеся. с течением времени при росте или неизменном значении ГПФ количество элементов уменьшается. Редуцирующие. в какой-то момент времени начинается уменьшение количества элементов при одновременном уменьшении ГПФ. Деградирующие. уменьшение ГПФ при уменьшении связей, мощности, эффективности. 3.4. Принципы построения структуры.Главный ориентир в процессе синтеза системы - получение будущего системного свойства (эффекта, качества). Важное место в этом процессе занимает этап подбора (построения) структуры. "Формула" системы: Для одной и той же системы можно подобрать несколько различных структур в зависимости от выбранного физического принципа воплощения ГПФ. Выбор физического принципа должен основываться на минимизации М, Г, Э (массы, габаритов, энергоемкости) при сохранении эффективности. Формирование структуры - основа синтеза системы. Некоторые принципы формирования структуры: принцип функциональности, принцип причинности, принцип полноты частей, принцип дополнительности. Принцип функциональности отражает примат функции над структурой. Структура обуславливается предыдущим выбором: Выбор принципа действия однозначно определяет структуру, поэтому их надо рассматривать вместе. Принцип действия (структура) - это отражение цели-функции. По выбранному принципу действия следует составить функциональную схему (возможно в вепольной форме). Функциональная схема строится по принципу причинности, так как любая ТС подчиняется этому принципу. Функционирование ТС это цепочка действий-событий. Каждое событие в ТС имеет одну (или несколько) причин и само является причиной последующих событий. Все начинается с причины, поэтому важный момент - обеспечение "запуска" (включения) причины. Для этого необходимо наличие следующих условий: обеспечить внешние условия, не препятствующие проявлению действия, обеспечить внутренние условия, при которых осуществляется событие (действие), обеспечить извне повод, толчок, "искру" для "запуска" действия. Главный смысл в выборе принципа действия - лучшее осуществление принципа причинности. Надежный способ выстраивания цепочки действий - от конечного события к начальному; конечное событие - это действие, полученное на рабочем органе, то есть осуществление функции ТС. Главное требование к структуре - минимальные потери энергии и однозначность действия (исключение ошибки), то есть хорошая энергетическая проводимость и надежность причинно-следственной цепочки. При решении изобретательских задач, после формулировки ФП (физического противоречия) возникают затруднения при переходе к физическому принципу. Возможно здесь поможет принцип причинности. ФП - это заказ, конечное действие, от него требуется выстроить цепочку причин-следствий до физэффекта. Принцип полноты частей (закон полноты частей системы) может быть взят за основу при первом построении функциональной схемы. Возможна следующая последовательность шагов: Формулируется ГПФ. Определяется физический принцип действия рабочего органа на изделие. Отбирается или синтезируется РО. К рабочему органу "пристраиваются" трансмиссия, двигатель, источник энергии, орган управления. Строится в первом приближении функциональная схема:  Выявляются недостатки и возможные сбои в схеме. Разрабатываются более подробные схемы, с учетом иерархии подсистем. Подсистемы недостаточно хорошо выполняющие функции достраиваются новыми элементами. Например:  Это обычный путь развертывания ТС, увеличение ГПФ за счет добавления новых полезнофункциональных подсистем. Некоторое увеличение ГПФ возможно за счет уменьшения вредных связей и эффектов в подсистемах (без их усложнения). Наиболее радикальный путь - идеализация ТС. Принцип дополнительности заключается в особом способе соединения элементов при включении их в систему. Элементы должны быть не только согласованы по форме и свойствам (для того, чтобы иметь принципиальную возможность взаимного соединения), но и дополнять друг друга, взаимно усиливаться, складывать полезные свойства и взаимно нейтрализовать вредные. Это основной механизм возникновения системного эффекта (качества). 3.5. Форма.Форма - это внешнее проявление структуры ТС, а структура - внутреннее содержание формы. Эти два понятия тесно взаимосвязаны. В технической системе может преобладать одно из них и диктовать условия воплощения другой (например, форма крыла самолета обуславливает его структуру). Логика построения структуры в основном определяется внутренними принципами и функциями системы. Форма в большинстве случаев зависит от требований надсистемы. Основные требования к форме: функциональные (форма резьбы и т.п.), эргономические (рукоять инструмента, сиденье водителя и т. п.), технологические (простота и удобство изготовления, обработки, транспортировки), эксплуатационные (срок службы, прочность, стойкость, удобство ремонта), эстетические (дизайн, красота, "приятность", "теплота"...). 4. Организация4.1. Общее понятие.Задача ТРТС - раскрытие закономерности синтеза, функционирования и развития технических систем. Организация - важнейший элемент во всех трех периодах существования системы. Организация возникает одновременно со структурой. В сущности, организация это алгоритм совместного функционирования элементов системы в пространстве и времени. Французский биолог 18 в. Бонне писал: "Все части, составляющие тело, настолько непосредственно многоразлично и многообразно связаны друг с другом в области своих функций, что они неотделимы друг от друга, что родство их предельно тесно и что они должны были появиться одновременно. Артерии предполагают наличие вен; функции как тех, так и других предполагают наличие нервов; эти предполагают в свою очередь наличие мозга, а последний - наличие сердца; каждое отдельное условие - целый ряд условий" (Гнеденко Б.В. и др. За советом в природу. М.: Знание, 1977, с. 45). Организация возникает, когда между элементами возникают объективно закономерные, согласованные, устойчивые во времени связи (отношения); при этом одни свойства (качества) элемента выдвигаются на первый план (работают, реализуются, усиливаются), а другие ограничиваются, гасятся, маскируются. Полезные свойства трансформируются в процессе работы в функции - действия, поведение. Главное условие возникновения организации - связи между элементами и/или их свойствами должны превышать по мощности (силе) связи с несистемными элементами. С возникновением организации снижается энтропия в возникшей системе по сравнению с внешней средой. Внешняя среда для ТС - это чаще всего другие технические системы. Так что энтропия - это ненужная для данной ГПФ (потребности) организация ("чужая" организация). Степень организованности отражает степень предсказуемости поведения системы при осуществлении ГПФ. Абсолютная предсказуемость невозможна, или возможна только для неработающих ("мертвых") систем. Полная непредсказуемость - когда системы нет, дезорганизация. Сложность организации характеризуется числом и разнообразием элементов, числом и разнообразием связей, числом уровней иерархии. Сложность организации возрастает при развертывании ТС и уменьшается при свертывании организация, как бы, "загоняется" внутрь вещества. При развертывании на полезно-функциональных подсистемах, отрабатываются принципы организации (условия взаимодействия, связи и функции), затем организация переходит на микроуровень (функция подсистемы выполняется веществом). 4.2. Связи.Связь - это отношение между элементами системы. Связь - реальный физический (вещественный или полевой) канал для передачи Э (энергии), В (вещества), И (информации); причем информации нематериальной не бывает, это всегда Э или В. Главное условие работы связи - "разность потенциалов" между элементами, то есть градиент поля или вещества (отклонение от термодинамического равновесия - принцип Онзагера). При градиенте возникает движущая сила, вызывающая поток Э или В: градиент температуры - поток теплоты (теплопроводность), градиент концентрации - поток вещества (диффузия), градиент скорости - поток импульса, градиент электрического поля - электрический ток, а также градиенты давления, магнитного поля, плотности и т.д. Часто в изобретательских задачах требуется организовать поток при градиенте "не своего" поля. Например, поток вещества (нитиноловых пустотелых шариков) при градиенте температуры - в задаче о выравнивании температуры по глубине бассейна. Основные характеристики связи: физическое наполнение и мощность. Физическое наполнение - это вид вещества или поля, используемого в связи. Мощность - интенсивность потока В или Э. Мощность связи должна быть больше мощности внесистемных связей, выше пороговой - уровня шума внешней среды. Связи в системе могут быть: функционально необходимые - для выполнения ГПФ, вспомогательные - увеличивающие надежность, вредные, лишние, избыточные. По типу соединения связи бывают: линейные, кольцевые, звездные, транзитные, разветвленные и смешанные. Основные виды связей в технических системах:

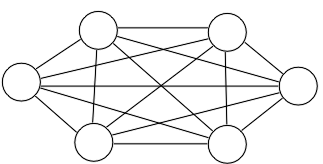

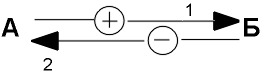

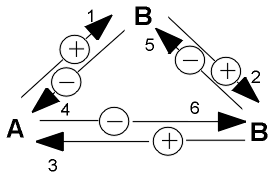

При использовании комбинированных связей у системы появляются новые свойства. Рассмотрим, например, систему из двух элементов с отрицательной обратной связью:  При увеличении потенциала А мощность положительной связи 1 возрастает, что приводит к увеличению потенциала Б. Но отрицательная связь 2 подавляет потенциал А. Система быстро приходит в состояние устойчивого равновесия. При обрыве связи 1 потенциал А увеличивается без подавления со стороны Б. При обрыве связи 2 потенциал А увеличивается и одновременно увеличивается потенциал Б (положительная связь). В системе из трех элементов появляется еще более сильное качество.  При увеличении потенциала А, увеличивается Б, но по связи 4 подавляется А; по связи 2 увеличивается В, но по связи 5 уменьшается Б, а по связи 6 уменьшается В и т.д. То есть, вывод любого элемента из состояния равновесия быстро взаимно подавляется. При обрыве любой связи, взаимное подавление также происходит быстро по другим связям. То же при обрыве двух связей. В системе создается устойчивое равновесие, при котором состояние элемента может быть лишь незначительно сдвинуто от равновесия. Здесь приведен пример с одинаковой комбинированной связью (отрицательной). Другие, еще более необычные, эффекты возникают в системах с разнородными связями, с большим количеством элементов, с появлением перекрестных связей (начиная с диагональной в квадрате). Необходима разработка по "наложению" этих типов связей на вепанализ. Увеличение степени организации системы прямо зависит от числа связей между элементами. Развитость связей - это раскрытие веполей (увеличение степени вепольности). Как увеличить количество связей в веполе? Двумя путями: включение элементов системы в связи с надсистемами, задействование более низких уровней организации подсистемы или вещества. При увеличении числа связей на один элемент, увеличивается количество полезно работающих свойств элементов. |