Реферат Огнестрельные ранения. Первая помощь студент 9 группы, 1 курса, педиатрического факультета Просяников Л. С

Скачать 0.57 Mb. Скачать 0.57 Mb.

|

|

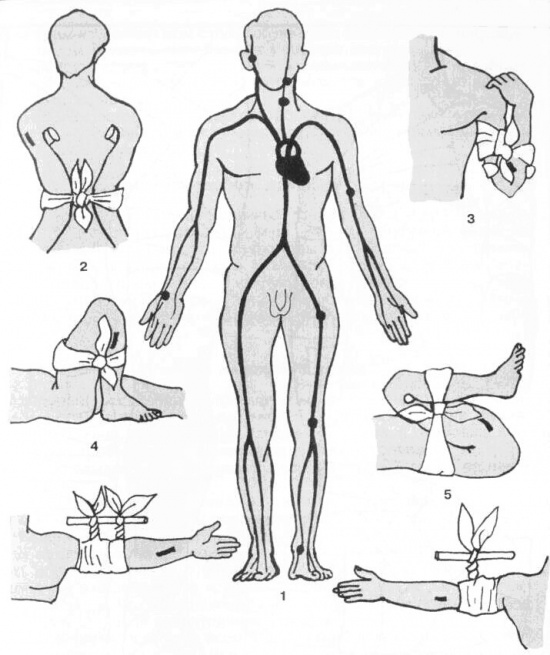

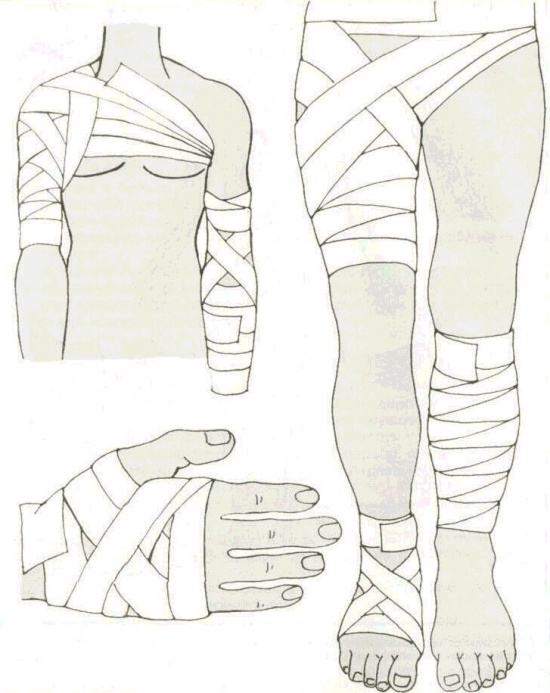

Размещено на http://www.allbest.ru/ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития России Кафедра медицины катастроф реферат Огнестрельные ранения. Первая помощь студент 9 группы, 1 курса, педиатрического факультета Просяников Л.С. ассистент каф. Медицины катастроф, Д.Ю. Садака. Волгоград – 2015 г. Содержание Введение 1. Особенности и патогенез огнестрельных ран 2. Классификация 3. Правовой аспект оказания первой медицинской помощи 4. Борьба с болью Заключение Список литературы Введение Огнестрельная рана – совокупность повреждений, возникающих в результате действия снаряда, выпущенного из огнестрельного оружия. Является основным видом травм при проведении боевых действий. В мирное время встречается относительно редко и может становиться результатом криминальных инцидентов или несчастных случаев на охоте. По характеру и течению отличается от остальных видов ран. Сопровождается образованием большого массива нежизнеспособных тканей и тяжелой общей реакцией организма. Отмечается склонность к длительному заживлению и частым осложнениям. При огнестрельных ранах могут наблюдаться все виды повреждений органов и тканей: нарушение целостности нервов, мышц и сосудов, переломы костей туловища и конечностей, повреждение грудной клетки, а также повреждение любых полых и/или паренхиматозных органов (гортани, печении др.). Ранения с повреждением внутренних органов представляют большую опасность для жизни и нередко заканчиваются летальным исходом. Лечением огнестрельных ран в зависимости от поражения тех или иных органов и тканей могут заниматься травматологи ,торакальные хирурги, сосудистые хирурги, абдоминальные хирурги, нейрохирурги и другие специалисты. 1. Особенности и патогенез огнестрельных ран Для огнестрельных ран характерны определенные особенности, отличающие их от других видов ранений. Вокруг раневого канала образуется зона омертвевших тканей (первичного некроза). Раневой канал имеет неравномерное направление и протяженность. При сквозных ранениях возникает выходное отверстие значительного диаметра. В ране обнаруживаются инородные частицы, втянутые туда вследствие высокой скорости снаряда. Через некоторое время вокруг огнестрельной раны формируются новые участки омертвевших тканей (очаги вторичного некроза). Разрушительное действие снаряда обусловлено двумя компонентами: прямым ударом, то есть непосредственным воздействием на ткани и боковым ударом, то есть действием ударной волны, которая мгновенно образует зону высокого давления, отбрасывающую ткани в сторону. В последующем образовавшаяся полость резко «схлопывается», возникает волна с отрицательным давлением, и ткани разрушаются вследствие огромной разницы отрицательного и положительного давления. С учетом особенностей травмирующего воздействия в любой огнестрельной ране выделяют три зоны: раневой канал или раневой дефект (зону прямого воздействия снаряда), область контузии (в этой зоне формируется первичный некроз) и область коммоции (в этой зоне формируется вторичный некроз). Раневой дефект может быть истинным либо ложным. Истинный дефект образуется при вырывании участка ткани («минус» ткань), ложный – при сокращении разъединенных тканей (например, при сокращении поврежденных мышц). В зависимости от характера повреждения различают три вида раневых дефектов: раневая полость (рана, имеющая видимое дно и стенки), раневой канал (рана, глубина которой превосходит диаметр) и раневую поверхность. Чаще всего в клинической практике встречается дефект в виде раневого канала; полости и поверхности обычно образуются при воздействии снарядов с низкой скоростью либо при касательных ранениях. Дно и стенки раневого дефекта покрыты погибшими тканями. Полость дефекта заполнена обрывками поврежденных тканей, инородными телами, сгустками крови, а при нарушении целостности костей – и костными отломками. В зоне контузии образуются кровоизлияния, ткани диффузно пропитываются кровью. Возможны переломы, разрывы внутренних органов, формирование очагов денатурации и отрывы тканевых комплексов. Некротические ткани зоны контузии в последующем становятся основой для активного размножения микробов, которые попали в рану в момент повреждения. В зоне коммоции возникают расстройства кровообращения. Вначале мелкие сосуды спазмируются, затем расширяются, возникают явления стаза. Ткани не получают достаточно кислорода и питательных веществ, что обуславливает формирование очагов вторичного некроза. Размеры зоны коммоции вокруг различных огнестрельных ран могут варьироваться. Кроме того, наблюдается неравномерность повреждения тканей вокруг одного раневого канала. Постепенное неравномерное образование некротических очагов наряду со смещением тканей при изменении положения тела (например, пациент получил ранение в согнутую ногу, а затем ее разогнул) обуславливает высокую вероятность формирования обособленных инфицированных полостей и гнойных затеков. Огнестрельная рана может осложняться кровопотерей, шоком и различными видами гипоксии. В ответ на травмирующее воздействие возникают не только местные, но и общие изменения, называемые раневой болезнью. Нарушается обмен веществ, деятельность эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Развивается лихорадка, обусловленная всасыванием в организм продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и распадающихся тканей. Раневая болезнь протекает в несколько стадий: защиты (мобилизации), резистентности и истощения. В результате прямого действия ранящего снаряда возникает раневой канал, представляющий неправильной формы проникающую щель, заполненную раневым детритом, кровяными сгустками, инородными телами, костными осколками при повреждении костей, а также самого снаряда на дне этой щели, если ранение было несквозное. Следствием всех факторов ударного воздействия является первичный некроз участков ткани, прилежащих к зоне раневого дефекта. Эти ткани сразу утрачивают жизнеспособность и должны быть полностью иссечены и удалены во время первичной хирургической обработки. Ткани, получившие молекулярное сотрясение из-за эффекта кавитации, входят в потенциальную область вторичного некроза. Это ткани с многочисленными микрокровоизлияниями и внутриклеточными деформациями. Обширность этой области зависит от многих факторов. В частности, от количества энергии бокового удара снаряда, переданной тканям, и от характера временно-пульсирующей полости в тканях вследствие эффекта кавитации. Область такой ВПП больше при несквозном ранении пулей малого калибра с эффектом кувыркания. Вторичный некроз тканей — динамично развивающийся во времени процесс, масштабы которого зависят от хирургической обработки раны и лечения 2. Классификация • По виду ранящего снаряда: Пулевые, Осколочные, Минно-взрывные. • По количеству и локализации: Изолированные, Множественные, Сочетанные • По тяжести: Лёгкие, Средней тяжести, Тяжёлые, Крайне тяжёлые Следует дифференцировать отдельные понятия боевой хирургической травмы: минно-взрывное ранение и минно-взрывная травма •• Минно-взрывное ранение (МВР) — результат непосредственного воздействия на организм боеприпаса взрывного действия в зоне поражения ударной волной, сопровождающийся разрушением тканей либо отрывом сегментов конечностей •• Минно-взрывная травма — экранированное повреждение, возникающее при воздействии основных поражающих факторов взрыва на организм человека, находящегося в укрытии (днище бронированной техники, корабля и пр.) • Ранение, вызванное одним ранящим элементом в пределах одной анатомической области, является изолированным • Ранение, вызванное несколькими ранящими элементами в пределах одной анатомической области, называют множественным • Ранение двух и более анатомических областей (голова, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности), называют сочетанным. Раневая баллистика и морфология • В основе разрушающего действия любого огнестрельного снаряда, скорость полета которого превышает 300 м/с, лежит образование временной пульсирующей полости (ВПП) с зонами избыточного давления по периферии. Число и максимальная амплитуда кавитаций зависят от величины кинетической энергии и формы ранящего снаряда, а также от стабильности его полета. Кинетическая энергия ранящего снаряда определяется прежде всего скоростью полета и в меньшей степени его массой. Соответственно, следует дифференцировать ранения, нанесённые низкоскоростными ранящими снарядами (пуля из пистолета Макарова, дробь и пр.) и ранения, полученные высокоскоростными ранящими снарядами (пули из автоматического нарезного оружия). Энергия, отдаваемая ранящим снарядом при прохождении через ткани, определяет характер повреждений и морфологию огнестрельной раны. • Морфологический субстрат огнестрельного ранения — огнестрельная рана, имеющая входное, выходное (при сквозном характере ранения) отверстия и раневой канал. Раневой канал во многих случаях имеет сложную конфигурацию и контуры. В соответствии с анатомическими и функциональными изменениями в пределах раневого канала выделяют три зоны •• зона непосредственного раневого канала (или отрыва при МВР) •• зона первичного некроза •• зона вторичного некроза (ранее — молекулярного сотрясения). • Раневой канал имеет неправильный ломаный ход из-за первичной и вторичной девиации тканей и заполнен тканевым детритом, инородными телами, сгустками крови, свободными и связанными с надкостницей и мышцами костными фрагментами. Зона первичного некроза представлена тканями, пострадавшими в результате девиации ВПП. Зона вторичного некроза представлена тканями, пострадавшими в результате воздействия ВПП, а также от вторичных нарушений микроциркуляции и нервной трофики. Границы между этими зонами очень размыты и изменяются в зависимости от стадии раневого процесса. Это затрудняет проведение исчерпывающего местного лечения в ранние сроки после ранения. • Огнестрельная рана всегда первично загрязнена микробами. В результате явлений антагонизма и синергизма в ране формируется микробная ассоциация, способная вегетировать и размножаться — раневая микрофлора. В зависимости от адекватности проводимого лечения и возможностей защитных и адаптационных сил организма, эта микрофлора либо способствует вторичному очищению раны, либо становится потенциальным источником раневой инфекции. Клиническая картина огнестрельного ранения определяется степенью повреждения конкретных органов и систем, а также развитием ранних и поздних осложнений (шок, кровопотеря, раневая инфекция, травматическая болезнь). Травма (от греч. trauma — рана) — это повреждение тканей организма человека с нарушением их целостности и функций, вызванное внешним (главным образом механическим, термическим) воздействием. Рана (открытое повреждение) — это нарушение целости кожи, слизистых оболочек с повреждением различных тканей и органов, вызванное механическим воздействием. Неглубокие раны с повреждением только поверхностных слоев кожи или слизистой оболочки, нанесенные плоским предметом на большом протяжении, называются ссадинами, а поверхностные повреждения, нанесенные острым предметом в виде тонкой линии,— царапинами. По механизму нанесения ран, характеру ранящего предмета и объему разрушения тканей различают резаные, колотые, рубленые, укушенные, рваные, огнестрельные раны. В момент нанесения раны в нее могут попасть кусочки одежды и другие инородные тела. Кроме того, рана может быть загрязнена самим ранящим предметом или при падении человека, получившего ранение. В момент ранения в рану могут проникнуть ядовитые вещества. Ранение сопровождается болью, нарушением или ограничением функции пораженной части тела, особенно при повреждении костных структур, суставов, мышц, сухожилий, нервных стволов. Любое ранение сопровождается кровотечением. Обычно при небольших ранах отмечается капиллярное или смешанное кровотечение, которое останавливается самостоятельно или после наложения повязки. При повреждении крупных сосудов кровотечение более интенсивное, и для его остановки может потребоваться наложение кровоостанавливающего жгута (рис. 4, 5). При оказании первой медицинской помощи на месте ранения необходимо остановить кровотечение. Перед наложением повязки поверхность, окружающую рану, следует освободить от одежды и обуви и обработать антисептическим раствором. При обработке ран необходимо соблюдать меры асептики и антисептики, подробно изложенные ниже. Асептика — система профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего при оказании ему медицинской помощи. Она включает стерилизацию инструментов и обработку рук оказывающего медицинскую помощь. Асептика — это метод, обеспечивающий предупреждение попадания микробов в рану при ее обработке. При обработке ран должен соблюдаться основной закон асептики: все, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть стерильно. Антисептика подразумевает комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов на коже, в ране или в организме (в целом). При оказании первой медицинской помощи при травмах и ранениях с учетом их тяжести и особенностей можно выделить определенную последовательность проведения мероприятий первой помощи. Это может быть: • проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов; • восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности (проведение сердечно-легочной реанимации); • борьба с болью; • временная остановка кровотечения; • закрытие ран стерильными (чистыми) повязками; • обездвиживание травмированных участков тела подручными средствами; • придание пострадавшему наиболее удобного положения; • обеспечение как можно более быстрой и бережной доставки пострадавшего в лечебное учреждение либо вызов к месту происшествия «скорой помощи». 3. Правовой аспект оказания первой медицинской помощи В соответствии с мнением специалистов в области первой помощи целесообразными являются следующие действия: • передвижение пострадавшего должно осуществлять лишь в том случае, если его жизни угрожает опасность; • прежде чем приступить к оказанию первой помощи, обеспечьте проходимость дыхательных путей пострадавшего, проверьте у него наличие дыхания и пульса; • вызовите «скорую помощь» для получения квалифицированной медицинской помощи; рана баллистика огнестрельный • до прибытия «скорой помощи» не прекращайте оказание первой помощи пострадавшему, если он находится в критическом состоянии; • если пострадавший находится в сознании, спросите его разрешение на оказание первой помощи. В большинстве случаев первая медицинская помощь осуществляется со снятия одежды и обуви с пострадавшего полностью или частично. При этом во избежание возможных осложнений и нанесения пострадавшему дополнительной травмы необходимо соблюдать следующие правила: Начинать снимать одежду с пострадавшего следует с нетравмированной стороны. Например, если травмирована левая рука, то рубашку раньше снимают с правой руки. Если одежда пристала к ране, то ткани одежды не следует отрывать, а нужно обрезать их вокруг раны. При сильном кровотечении одежду нужно быстро разрезать и освободить место ранения.  Рис. 4. Остановка артериального кровотечения При артериальном кровотечении кровь ярко-красного (алого) цвета бьет прерывистой струёй. При повреждении крупных сосудов кровотечение останавливают пальцевым прижатием (точки прижатия артерий изображены на позиции 1}, а затем накладывают стандартный жгут или закрутку. В качестве закрутки можно использовать подручный материал (галстук, косынку, носовой платок и т. п.). Закрутку (жгут) накладывают на кожу, прикрытую бинтом (марлеи, одеждой). Под закрутку (жгут) необходимо подложить записку, в которой должно быть Указано точное время ее наложения. Более 1,5—2 ч закрутку (жгут) держать нельзя. Если за это время врачебная помощь не будет оказана, то на несколько минут закрутку (жгут) ослабляют, останавливая кровотечение пальцевым прижатием. Кровотечение также можно остановить методом максимального сгибания конечности (2, 3,4,5}  Рис.5. Остановка венозного и капиллярного кровотечения При венозном кровотечении темная кровь вытекает медленно, равномерно, непрямой струёй. При капиллярном кровотечении кровь сочится каплями со всей раневой поверхности. Капиллярное и венозное кровотечение останавливают наложением давящей стерильной повязки. При венозном кровотечении поврежденную конечность следует приподнять. При травмах голени или стопы обувь надо разрезать по шву задника, а потом снимать, освобождая в первую очередь пятку. Раздевать пострадавшего полностью нежелательно. В подобных ситуациях освобождают только ту часть тела, где необходимо выполнить определенные манипуляции. Для этого достаточно в одежде прорезать «окно» так, чтобы после наложения повязки и остановки кровотечения можно было закрыть оголенную часть тела. Правила наложения давящей повязки На кровоточащую рану накладывают стерильную или чистую ткань, проглаженную горячим утюгом. Поверх нее кладут плотный валик из бинта или ваты, который туго прибинтовывают. Признаком правильно наложенной давящей повязки является прекращение кровотечения (повязка не промокает). Давящую повязку можно накладывать практически на любой участок тела. При остановленном кровотечении ее можно не снимать до поступления пострадавшего в лечебное учреждение. Правила наложения жгута При первой медицинской помощи обычно применяются так называемые жгуты-закрутки, которые можно быстро сделать из ремня, платка, полотенца, косынки и пр. Наложение жгутов, в том числе жгута-закрутки, требует соблюдения определенных правил. • Жгут накладывают выше раны на расстоянии 5—7 см от ее верхнего края. • Конечность перед наложением жгута поднимают вверх. • На место наложения жгута предварительно накладывают какую-либо ткань. • Жгут затягивают только до остановки кровотечения. Под него следует положить записку с указанием времени его наложения. • Перед наложением жгута кровоточащий сосуд выше раны прижимают пальцем, что позволяет без излишней спешки подготовиться к выполнению этой манипуляции. • В теплое время года жгут можно не снимать в течение 2 ч, а в холодное время года — 1 ч. Для обеспечения питания конечности по неповрежденным сосудам через определенное время жгут ослабляют, предварительно прижав пальцем поврежденный сосуд выше раны, и через 2—3 мин повторно затягивают. Техника наложения жгута-закрутки Из указанного выше подручного материала делают прочную петлю диаметром, в полтора-два раза превышающим окружность раненой конечности. После наложения на кожу какой-либо ткани на конечность надевают петлю узлом вверх. Под узел вставляют прочную палочку длиной 20—25 см, посредством которой свободную часть петли закручивают до сжатия конечности и полной остановки кровотечения. Конец ее во избежание раскручивания привязывают к жгуту. 4. Борьба с болью Существуют достаточно эффективные способы и средства ликвидации или хотя бы уменьшения болевых ощущений. Закрытие ран повязками обеспечивает ограждение травмированных тканей от раздражающего действия воздуха, дополнительного попадания инородных тел, травматизации одеждой, носилочными средствами и др. Обездвиживание исключает дополнительное раздражение нервных окончаний в области повреждения. Правильная укладка на носилки снимает излишнее напряжение мышц и его нежелательное воздействие на травмированные ткани. Бережная переноска или перевозка исключает толчки и встряхивания, что уменьшает боль. Способы обездвиживания (иммобилизации) При всех повреждениях, сопровождающихся переломами костей, обширными ранениями и ожогами, рекомендуется иммобилизация. В одних случаях необходимо правильно уложить пострадавшего, а в других — применить специальные обездвиживающие приспособления — шины. Главная цель иммобилизации — обеспечить по возможности полный покой поврежденной части тела, что исключает дополнительную травматизацию и уменьшает боль. При отсутствии стандартных шин можно пользоваться импровизированными из подручного материала с соблюдением следующих правил: • Для надежной иммобилизации следует обездвижить два сустава, выше и ниже места перелома. • Перед наложением шин на определяющиеся под кожей костные выступы следует положить слой ваты или мягкую ткань. • Накладывать шины надо осторожно, не нанося дополнительной травмы пострадавшему. • Обездвиживающее средство должно быть прочным и как можно более легким. Переноска пострадавшего Оказав первую медицинскую помощь, пострадавшего надо доставить в ближайшее лечебное учреждение. Способ переноски зависит от характера и локализации повреждений, общего состояния пострадавшего, а также от количества оказывающих помощь и их физических возможностей. В зависимости от конкретных условий пострадавших можно переносить на стандартных или импровизированных носилочных средствах либо на руках или посредством носилочных лямок, изготовленных из куска брезента длиной 2 м и шириной до 10 см. При всех видах травм надо быстро и бережно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, а если есть возможность, быстро вызвать врача или «скорую помощь». Особенности В результате прямого действия ранящего снаряда возникает раневой канал, представляющий неправильной формы проникающую щель, заполненную раневым детритом, кровяными сгустками, инородными телами, костными осколками при повреждении костей, а также самого снаряда на дне этой щели, если ранение было несквозное. Следствием всех факторов ударного воздействия является первичный некроз участков ткани, прилежащих к зоне раневого дефекта. Эти ткани сразу утрачивают жизнеспособность и должны быть полностью иссечены и удалены во время первичной хирургической обработки. Ткани, получившие молекулярное сотрясение из-за эффекта кавитации, входят в потенциальную область вторичного некроза. Это ткани с многочисленными микрокровоизлияниями и внутриклеточными деформациями. Обширность этой области зависит от многих факторов. В частности, от количества энергии бокового удара снаряда, переданной тканям, и от характера временно-пульсирующей полости в тканях вследствие эффекта кавитации. Область такой ВПП больше при несквозном ранении пулей малого калибра с эффектом кувыркания. Вторичный некроз тканей — динамично развивающийся во времени процесс, масштабы которого зависят от хирургической обработки раны и лечения Заключение В заключение следует отметить, что современные огнестрельные ранения характеризуются образованием значительных раневых дефектов с потерей большого объема тканей, сложной структурой раневого канала, крайней пестротой и неравномерностью поражения тканей по периферии и в глубине раневого канала, сочетанием повреждений разных органов, тяжелым общим воздействием на организм пострадавшего. Список литературы Смирнов А. Т., Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2002. — 159 с. - ил. Военно-полевая хирургия: Учебник/Под ред. проф. Е. К. Гуманенко — СПб. «Издательство Фолиант» 2004 г. — 464 с |