РЕФЕРАТ. Реферат по биологии на тему вирусы

Скачать 269.48 Kb. Скачать 269.48 Kb.

|

|

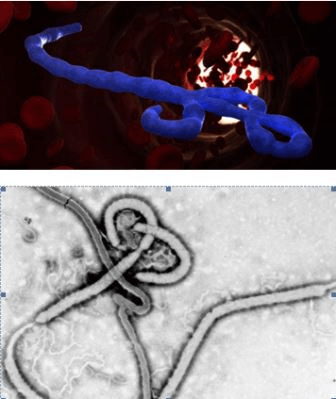

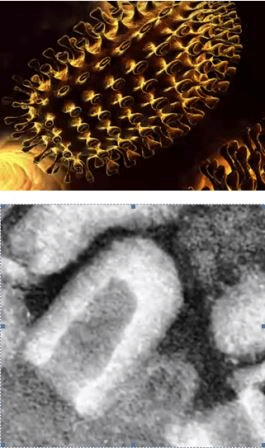

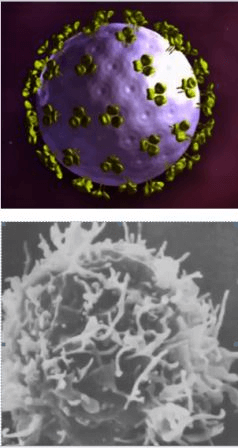

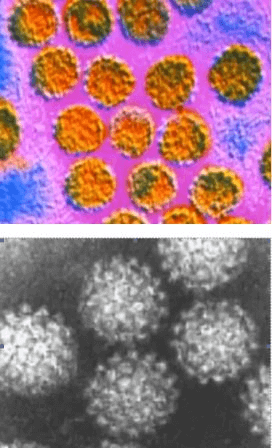

РЕФЕРАТ ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ: «ВИРУСЫ» Выполнил: ученик 9В класса МБОУ «Гимназия № 19» Нанаев Амаль Ринатович Проверил: учитель биологии Кирпанёва Елена Владимировна 2022г План. Введение Ι. История открытия вирусов. а). Первое знакомство; б). Составные части вирусов; ΙV. Как устроены вирусы? а). Природа вируса; б). Вирусы – царство живых организмов; г). химический состав вирусов; VΙ. Взаимодействие вируса с клеткой. VΙΙΙ. Роль вирусов в жизни человека. Способы передачи вирусных заболеваний. ΙX. Список черных дел вирусов: а). Грипп; б). Оспа; в). Полиомиелит; г). Бешенство; д). Вирусный гепатит; е). Опухолеродные вирусы; ж). СПИД. X. Особенности эволюции вирусов на современном этапе. Заключение. Список используемой литературы. Введение. О царствах, которые мы видим и не видим. Сказочное понятие «царство» прижилось в науке. Есть царство растений, животных и невидимое царство вирусов. Первые два царства относительно мирно сосуществуют друг с другом, а третье невидимое агрессивное и коварное. Его представители не любят жить в мире ни друг с другом, ни с окружающими. Вирусы живут пока сражаются и погибают от бездействия. Они очень прихотливы к пище, живут «взаймы» за счёт клеток животных, растений и даже бактерий. Вирусы приносят в основном вред и очень редко пользу, если можно так выразится, пользу через вред. Царство вирусов открыто относительно недавно: 100лет – это детский возраст по сравнению с математикой, 100лет – много по сравнению с генной инженерией. У науки нет возраста: наука, подобно людям, имеет юность, наука никогда не бывает старой. В 1892 году, русский ученый Д. И. Ивановский описал необычные свойства возбудителей болезни табака – (табачной мозаики), который проходил через бактериальные фильтры. Через несколько лет Ф. Леффлер и П. Фрош обнаружили, что возбудитель ящура (болезни домашнего скота) также проходят, через бактериальные фильтры. А в 1917 году Ф.д’Эррель открыл бактериофаг – вирус, поражающий бактерии. Так были открыты вирусы растений, животных и микроорганизмов. Эти три события положили начало новой науке - вирусологии, изучающей неклеточные формы жизни. Вирусы хотя очень малы, их невозможно увидеть, являются объектом изучения наук: Для медика вирусы – наиболее частые возбудители инфекционных болезней: гриппа, кори, оспы, тропических лихорадок. Для ветеринарного работника вирусы – виновники эпизоотий (массовых заболеваний) ящура, птичьей чумы, инфекционной анемии и других болезней, поражающих сельскохозяйственных животных. Для агронома вирусы – возбудители пятнистой полосатости пшеницы, табачной мозаики, желтой карликовости картофеля и других болезней сельскохозяйственных растений. Для цветовода вирусы – факторы, вызывающие появление изумительных расцветок тюльпанов. Для медицинского микробиолога вирусы – агенты, вызывающие появление токсических (ядовитых) разновидностей дифтерийных или других бактерий, или факторы, способствующие развитию бактерий, устойчивых к антибиотикам. Для биолога вирусы – наиболее простые формы жизни, обладающие всеми основными её проявлениями. Вирусы возбудители важнейших болезней человека, сельскохозяйственных животных и растений, и значение их всё время возрастает по мере снижения заболеваемости бактериальными болезнями. Ныне признаётся, что вирусы являются возбудителями рака, лейкозов и других злокачественных опухолей. Поэтому решение проблем онкологии теперь зависит от познания природы возбудителей рака и механизмов канцерогенных (опухолеродных) превращений нормальных клеток. Вирусы вездесущи, их можно найти повсюду, где есть жизнь. Можно даже сказать, что вирусы своеобразные «индикаторы жизни». Они наши постоянные спутники и со дня рождения сопровождают нас всегда и везде. Вред, который они причиняют, очень велик. Достаточно сказать, что «на совести» больше половины всех заболеваний человека, а если вспомнить, что эти мельчайшие из мелких поражают ещё животных, растения и даже своих ближайших родственников по микромиру – бактерий, то станет ясно, сто борьба с вирусами – одна из первоочередных задач. Но чтобы успешно бороться с коварными невидимками, необходимо детально изучить их свойства. Ι. История открытия вирусов. Первое знакомство. В 80-е годы ΧΙΧ века на юге России табачные плантации подверглись грозному нашествию. Отмирали верхушки растений, на листьях появлялись светлые пятна, год от года число пораженных полей увеличивалось, а причина заболеваний неизвестна. Профессора Петербургского университета, всемирно известные А. Н. Бекетов и А. С. Фелинцин послали небольшую экспедицию в Бесарабию и на Украину в надежде разобраться в причинах болезни. В экспедицию входили Д. И. Ивановский и В. В. Половцев. Д.И. Ивановский русский ученый в 1892 году открыл вирус табачной мозаики. На поиски возбудителей болезни Ивановский потратил несколько лет. Он собирал факты, делал наблюдения, расспрашивал крестьян о симптомах болезни. И экспериментировал. Он собрал листья с нескольких больных растений. Через 15 дней на этих листьях появились белёсые пятна. Значит, болезнь действительно заразна, и может передаваться от растения к растению. Ивановский последовательно устранял возможных переносчиков болезни – корневую систему растений, семена, цветки, пыльцу… Опыты показали, что дело не в них: болезнетворное начало поражает растения иным путём. Тогда молодой учёный ставит простой опыт. Он собирает больные листья, измельчает их и закапывает на участках со здоровыми растениями. Через некоторое время растения заболевают. Итак, первая удача – путь от больного растения к здоровому найден. Возбудитель передаётся листьями, попавшими в почву, перезимовывает и весной поражает посевы. Но о самом возбудителе он так ничего и не узнал. Его опыты показали лишь одно, – нечто заразное содержится в соке. В эти годы ещё несколько учёных в мире бились над опознанием этого «нечто». Профильтровав заразный сок через тонкопористые фарфоровые фильтры, он осадил на них бактерии. Теперь бактерии удалены… но заразность сока сохранилась. Проходит шесть лет и Ивановский обнаруживает, что столкнулся с непонятным агентом, вызывающим болезнь: он не размножается на искусственных средах, проникает сквозь самые тонкие поры, погибал при нагревании. Фильтруемый яд! Таким был вывод ученого. Но яд это – вещество, а возбудитель болезни табака был существом. Он отлично размножался в листьях растений. Так Ивановский открыл новое царство живых организмов, самых мелких из всех живых и потому невидимых в световом микроскопе. Проходящих сквозь тончайшие фильтры, сохраняющихся в соке годами и при этом не теряющих вирулентности. В 1889 году датский ботаник Мартин Виллем Бейринк, которого Майер заинтересовал болезнью табака, назвал вновь открытое существо вирусом, добавив, что вирус представляет собой «жидкое, живое, заразное начало». Составные части вируса В 1932 году молодому американскому биохимику Вендиллу Стенли тогдашний директор Рокфеллеровского института в Нью-Йорке Симон Флекенер предложил заняться вирусами. Стенли начал с того, что собрал тонну листьев табака, пораженных вирусом табачной мозаики, и решил получить сок из всей этой горы. Он отжал бутыль сока и начал исследовать сок доступными ему химическими методами. Разные фракции сока он подвергал воздействию всевозможных реактивов, надеясь получить чистый вирусный белок (Стенли был убеждён, что вирус это белок). Ему долгое время не удавалось избавиться от белков растительных клеток. Однажды, перепробовав разные методы подкисления и высаливания, Стенли получил почти чистую фракцию белка, отличавшегося по своему составу от белков растительных клеток. Учёный понял, что перед ним то, чего он так упорно добивался. Стенли выделил необыкновенный белок, растворил его в воде и поставил раствор в холодильник. Наутро в колбе вместо прозрачной жидкости лежали красивые шелковистые игольчатые кристаллы. Из тонны листьев Стенли добыл столовую ложку таких кристаллов. Затем Стенли отсыпал немного кристалликов, растворил их в воде, смочил этой водой марлю и ею натёр листья здоровых растений. Сок растений подвергся целому комплексу химических воздействий. После такой «массированной обработки» вирусы, скорее всего, должны были погибнуть. Натёртые листья заболели, а через пару недель характерная мозаика белых пятен покрыла все растения, затем повторил эту операцию опять, а после четвёртого или пятого «переливания» вируса отжал сок из листьев, подверг его той же химической обработки и снова получил точно такие же кристаллы. Странные свойства вируса пополнились ещё одним – способностью кристаллизироваться. Эффект кристаллизации был настолько ошеломляющим, что Стенли надолго отказался от мысли, что вирус - это существо. Так как все ферменты (катализаторы реакции в живых организмах) – белки, и количество многих ферментов также увеличивается по мере развития организма, и они могут кристаллизироваться, Стенли заключил, что вирусы – чистые белки, скорее ферменты. Вскоре учёные убедились, что кристаллизировать можно не только вирус табачной мозаики, но и ряд других вирусов. Вендел Стенли в 1946 году был удостоен Нобелевской премии. Спустя пять лет английские биохимики Ф. Боуден и Н. Пири нашли ошибку в определении Стенли. 94% содержимого вируса табачной мозаики состоял из белка, а 6% представляло собой нуклеиновую кислоту. Вирус был на самом деле не белком, а нуклеопротеином – соединением белка и нуклеиновой кислоты. Как только биологам стали доступны электронные микроскопы, учёные установили, что кристаллы вирусов состоят из тесно прижатых друг к другу нескольких сотен миллиардов частиц. В одном кристалле вируса полиомиелита столько частиц, что ими можно заразить не по одному разу всех жителей Земли. Когда же удалось рассмотреть в электронном микроскопе отдельные вирусные частицы, то оказалось что они бывают разной формы – и шарообразные, и палочковидные, и в виде сандвича, и в форме булавы, но всегда наружная оболочка вирусов состоит из белка, а внутреннее содержимое представлено нуклеиновой кислотой. ΙV. Как устроены вирусы? Сравнивая живое и неживое, необходимо особо остановиться на вирусах, так как они обладают свойствами и того и другого. Что же такое вирусы? Вирусы настолько малы, что их не видно даже в самый сильный световой микроскоп. Их удалось рассмотреть только после создания электронного микроскопа, разрешающая способность которого в 100 раз больше чем у светового. Сейчас нам известно, что вирусные частицы не являются клетками; они представляют собой скопление нуклеиновых кислот (которые составляют единицы наследственности, или гены), заключенные в белковую оболочку. Размеры вирусов колеблются от 20 до 300 нм. В среднем они в 50 раз меньше бактерий. Их нельзя увидеть в световой микроскоп, так как их длины меньше длины световой волны. Химический состав вирусов. Просто организованные вирусы представляют собой нуклеопротеины, т.е. состоят из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и несколько белков, образующих оболочку вокруг нуклеиновой кислоты. Белковая оболочка называется капсидом. Примером таких вирусов является вирус табачной мозаики. Его капсид содержит всего один белок с небольшой молярной массой.  Эбола Эбола  Бешенство Бешенство ВИЧ ВИЧ  Папиллома ПапилломаVΙ. Взаимодействие вируса с клеткой. Вирусы – самые маленькие из живущих на земле организмов. Долгие годы учёные спорили, являются ли они вообще организмами. Многие считали, что это химические соединения, большие молекулы, подобные ферментам. Вирусы состоят всего из двух частей: белковой оболочке и спрятанной внутри нуклеиновой кислоты, несущей наследственную запись о свойствах вирусной частицы. Вирус может прикрепляться к оболочке клетки, «пробуравить» там крошечное отверстие и в него впрыснуть свою нуклеиновую кислоту. Очутившись внутри бактерии, она приступает к подрывной деятельности. В короткое время нуклеиновая кислота вируса с помощью приютившей её клетки синтезирует сотни своих копий. С этих копий изготавливается нужное число белковых оболочек. И порой получается несколько тысяч новеньких вирусных частиц. Рецепторный механизм проникновения вируса в клетку обеспечивает специфичность инфекционного процесса. Так, вирус гепатита. А. или В. проникает и размножается только в клетках печени, аденовирусы и вирус гриппа - в клетках эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, вирус, вызывающий воспаление головного мозга, - в нервных клетках, вирус эпидемического паротита (свинка) – в клетках околоушных слюнных желез и т. д. Инфекционный процесс начинается, когда проникшие в клетку вирусы начинают размножаться, т. е. происходит редупликация вирусного генома и само сборка капсида. Для осуществления редупликации нуклеиновая кислота должна освободиться от капсида. После синтеза новой молекулы нуклеиновой кислоты она одевается, синтезированными в цитоплазме клетки – вирусными белками – образуется капсид. Накопление вирусных частиц приводит к выходу их из клетки. Для некоторых вирусов это происходит путем «взрыва», в результате чего целостность клетки нарушается и она погибает. Другие вирусы выделяются способом, напоминающим почкование. В этом случае клетки организма могут долго сохранять свою жизнеспособность. Спустя 25 лет после открытия вируса, канадский ученый Феликс Д’Эрел, используя метод фильтрации, открыл новую группу вирусов, поражающих бактерии. Они так и были названы бактериофагами (или просто фагами). Фаг, так называемыйΤ2 и по форме напоминающий головастика прикрепляется к бактериальной клетке и затем впрыскивает в неё длинную одиночную нить ДНК. Бактериальная клетка содержит собственную ДНК, которая управляет всеми процессами её жизнедеятельности. Но как только в бактериальную клетку внедряется вирусная ДНК, она захватывает власть над «фабриками клетки» и начинает «посылать команды» на синтез составных частей вирусов за счет веществ бактерии. Вещества бактериальной клетки всё больше и больше расходуются на строительство вирусной ДНК и вирусного белка и в конце концов она погибает. После того как, вирусная ДНК попадает в бактериальную клетку, она становится способной синтезировать целые вирусные частицы. Менее чем через 30 минут оболочка клетки лопается, и сотни образовавшихся в ней вирусов выходят наружу. Каждая из таких вирусных частиц может теперь вновь заразить бактерию, и через некоторое время это приводит к гибели всей популяции бактерий. VΙΙΙ. Роль вирусов в жизни человека. Способы передачи вирусных заболеваний. Вирусы играют большую роль в жизни человека. Они являются возбудителями ряда опасных заболеваний – оспы, гепатита, энцефалита, краснухи, кори, бешенства, гриппа и др. Вирусы, размножаются только в клетках, это внутриклеточные паразиты. В свободном, активном состоянии они не встречаются и не способны размножаться вне клетки. Если у всех клеточных организмов обязательно имеются две нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК, то вирусы содержат только одну из них. На этом основании все вирусы делятся на две большие группы: ДНК, – содержащие и РНК – содержащие. В отличие от клеточных организмов у вирусов отсутствует собственная система, синтезирующая белки. Вирусы вносят в клетку только свою генетическую информацию. С матрицы – вирусной ДНК или РНК – синтезируется матричная (информационная) РНК, которая и служит основой для синтеза вирусных белков рибосомами инфицированной клетки. Молекула ДНК вирусов, или их геном, может встраиваться в геном клетки – хозяина и существовать в таком виде неопределённо долгое время. Таким образом, паразитизм вирусов носит особый характер – это паразитизм на генетическом уровне. Капельная инфекция Капельная инфекция – самый обычный способ распространения респираторных заболеваний. При кашле и чихании в воздух выбрасываются миллионы крошечных капелек жидкости (слизи и слюны). Эти капли вместе с находящимися в них живыми микроорганизмами могут вдохнуть другие люди, особенно в местах большого скопления народа, к тому же еще и плохо вентилируемых. Стандартные гигиенические приемы для защиты от капельной инфекции – правильное пользование носовыми платками и проветривание комнат. Некоторые микроорганизмы, такие, как вирус оспы или туберкулезная палочка, очень устойчивы к высыханию и сохраняются в пыли, содержащей высохшие остатки капель. Даже при разговоре изо рта вылетают микроскопические брызги слюны, поэтому подобного рода инфекции очень трудно предотвратить. Контагиозная передача (при непосредственном физическом контакте) В результате непосредственного физического контакта с больными людьми или животными передаются сравнительно немногие болезни. К контагиозным вирусным болезням относится трахома (болезнь глаз, очень распространенная в тропических странах), обычные бородавки и обыкновенный герпес – «лихорадка» на губах. ΙX. Список чёрных дел вирусов.

X. Особенности эволюции вирусов на современном этапе. Эволюция вирусов в эру научно-технического прогресса в результате мощного давления факторов протекает значительно быстрее, чем прежде. В качестве примеров, таких интенсивно развивающихся в современном мире процессов, можно указать на загрязнение внешней среды промышленными отходами, повсеместное применение пестицидов, антибиотиков, вакцин и других биопрепаратов, огромная концентрация населения в городах, развитие современных транспортных средств, хозяйственное освоение ранее неиспользованных территорий, создание индустриального животноводства с крупнейшими по численности и плотности популяциями животных в хозяйствах. Все это приводит к возникновению неизвестных ранее возбудителей, изменение свойств и пути циркуляций известных ранее вирусов, а также к значительным изменениям восприимчивости и сопротивляемости человеческих популяций. Влияние загрязнения внешней среды. Современный этап развития общества связан с интенсивным загрязнением внешней среды. При определенных показателях загрязнения воздуха некоторыми химическими веществами и пылью от отходов производства происходит заметное изменение сопротивляемости организма в целом и прежде всего клеток и тканей респираторного тракта. Есть данные, что в этих условиях некоторые респираторные вирусные инфекции, например, грипп, протекают заметно тяжелее. Последствия массового применения пестицидов. Эти препараты оказывают избирательное действие, поражая одни виды насекомых и оказываясь относительно безвредными для других, что может вызывать резкое нарушение экологического равновесия в природных очагах инфекций. Некоторые пестициды, например, чрезвычайно ядовиты для наездников: насекомых, паразитирующих на клещах - переносчиках ряда вирусных инфекций и тем самым регулирующих их численность. Есть и еще одна сторона проблемы. Пестициды в теле насекомого могут действовать в качестве мутагенного фактора для вирусов, находящихся в них. Это может повлечь за собой появление клонов и популяции вирусов, обладающих новыми свойствами и в результате новые неизученные эпидемии. Заключение. В настоящее время биология заняла лидирующее положение в естествознании. Такие термины, как «век биологии», « биологическая революция» характеризуют новый этап научно- технической революции и всевозрастающую роль биологических исследований в жизни человеческого общества. Биологическая революция отразилась на облике современной вирусологии, обогатив её рядом важнейших результатов и подняв на качественно новый уровень. Список используемой литературы. 1) « Тайны третьего мира» Жданов В. М.,Ершов Ф. И., Новохатский А. С., Москва Издательство « Знание» 1981г. 2) «От молекулы до человека», перевод с английского К.С. Бурдина и И.М. Пархоменко. Москва Просвещение 1973г. 3) «Основы современной биологии» А. Винчестер Москва Издательство «Мир» 1967г. 4) «Общая биология» С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров Москва Высшая школа 1996г. 5) Соросовский образовательный журнал №11 1999г. стр.22. 6) Соросовский образовательный журнал №8 1999г. стр. 24. 7) Соросовский образовательный журнал №2 1999г. стр. 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||