Функция крови. Реферат Состав и функции крови Тюмень 2015

Скачать 3.09 Mb. Скачать 3.09 Mb.

|

|

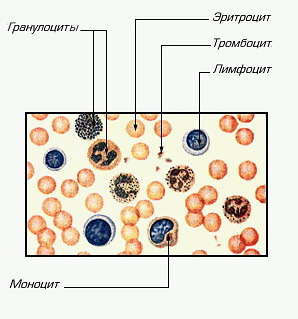

Размещено на http://www.allbest.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации Тюменский государственный университет Институт биологии Реферат Состав и функции крови Тюмень 2015 Введение Кровь представляет собой жидкость красного цвета, слабо щелочной реакции, солоноватого вкуса с удельным весом 1,054-1,066. Общее количество крови у взрослого в среднем составляет около 5 л (равно по весу 1/13 веса тела). Совместно с тканевой жидкостью и лимфой она образует внутреннюю среду организма. Кровь выполняет многообразные функции. Главнейшие из них следующие: - транспорт питательных веществ от пищеварительного тракта к тканям, местам резервных запасов от них (трофическая функция); - транспорт конечных продуктов метаболизма из тканей к органам выделения (экскреторная функция); - транспорт газов (кислорода и диоксида углерода из дыхательных органов к тканям и обратно; запасание кислорода (дыхательная функция); - транспорт гормонов от желез внутренней секреции к органам (гуморальная регуляция); - защитная функция - осуществляется за счет фагоцитарной активности лейкоцитов (клеточный иммунитет), выработки лимфоцитами антител, обезвреживающих генетически чужеродные вещества (гуморальный иммунитет); - свертывание крови, препятствующее кровопотере; - терморегуляторная функция - перераспределение тепла между органами, регуляция теплоотдачи через кожу; - механическая функция - придание тургорного напряжения органам за счет прилива к ним крови; обеспечение ультрафильтрации в капиллярах капсул нефрона почек и др.; - гомеостатическая функция - поддержание постоянства внутренней среды организма, пригодной для клеток в отношении ионного состава, концентрации водородных ионов и др. Кровь, как жидкая ткань, обеспечивает постоянство внутренней среды организма. Биохимические показатели крови занимают особое место и очень важны как для оценки физиологического статуса организма, так и для своевременной диагностики патологических состояний. Кровь обеспечивает взаимосвязь обменных процессов, протекающих в различных органах и тканях, выполняет различные функции. Относительное постоянство состава и свойств крови, является необходимым и обязательным условием жизнедеятельности всех тканей организма. У человека и теплокровных животных обмен веществ в клетках, между клетками и тканевой жидкостью, а также между тканями (тканевой жидкостью) и кровью происходит нормально при условии относительного постоянства внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа). При заболеваниях наблюдаются различные изменения обмена веществ в клетках и тканях и, связанные с этим изменения состава и свойств крови. По характеру этих изменений можно в известной мере судить о самой болезни. Кровь состоит из плазмы (55-60%) и взвешенных в ней форменных элементов - эритроцитов (39-44%), лейкоцитов (1%) и тромбоцитов (0,1%). Благодаря наличию в крови белков и эритроцитов её вязкость в 4-6 раз выше вязкости воды. При стояние крови в пробирке или центрифугировании с малыми скоростями форменные элементы её осаждаются. Самопроизвольное осаждение форменных элементов крови получило название реакции осаждения эритроцитов (РОЭ, теперь - СОЭ). Величина СОЭ (мм/час) для разных видов животных колеблется в широких пределах: если для собаки СОЭ практически совпадает с интервалом значений для человека (2-10 мм/час), то для свиньи и лошади не превышает 30 и 64 соответственно. Плазма крови, лишённая белка фибриногена, носит название сыворотки крови. кровь плазма гемоглобин анемия 1. Химический состав крови Что представляет собой состав крови человека? Кровь – одна из тканей организма, состоящая из плазмы (жидкой части) и клеточных элементов. Плазма это однородная прозрачная или слегка мутноватая жидкость, имеющая желтый оттенок, которая является межклеточным веществом тканей крови. Плазма состоит из воды, в которой растворены вещества (минеральные и органические), в том числе белки (альбумины, глобулины и фибриноген). Углеводы (глюкоза), жиры (липиды), гормоны, ферменты, витамины, отдельные составляющие солей (ионы) и некоторые продукты обмена веществ. Вместе с плазмой организм выводит продукты обмена, различные яды и иммунные комплексы антиген-антитело (которые возникают при попадании чужеродных частиц в организм как защитная реакция для их удаления) и все ненужное, мешающее работать организму. Состав крови: клетки крови Клеточные элементы крови тоже неоднородны. Состоят они из: эритроцитов (красные кровяные тельца); лейкоцитов (белые кровяные тельца); тромбоцитов (кровяные пластинки). Эритроциты - красные кровяные тельца. Транспортируют кислород от легких ко всем человеческим органам. Именно эритроциты содержат железосодержащий белок – ярко-красный гемоглобин, который присоединяет в легких из вдыхаемого воздуха к себе кислород, после чего постепенно переносит его ко всем органам и тканям различных частей тела. Лейкоциты – белые кровяные тельца. Отвечают за иммунитет, т.е. за способность человеческого организма противостоять различным вирусам и инфекциям. Существуют различные виды лейкоцитов. Одни из них направлены непосредственно на уничтожение проникших в организм бактерий или различных чужеродных клеток. Другие задействованы в выработке специальных молекул, так называемых антител, которые также необходимы для борьбы с различными инфекциями. Тромбоциты – кровяные пластинки. Помогают организму остановить кровотечение, т. е. регулируют свертываемость крови. Например, если вы повредили кровеносный сосуд, то на месте повреждения со временем возникнет сгусток крови, после чего образуется корочка, соответственно, кровотечение прекратится. Без тромбоцитов (а вместе с ними целого ряда вещество, которые содержатся в плазме крови) сгустки не будут образовываться, поэтому любая ранка или носовое кровотечение, например, могут привести к большой потере крови. Состав крови: норма Как мы уже писали выше, существуют красные кровяные тельца и белые кровяные тельца. Так вот в норме эритроцитов (красных кровяных телец) у мужчин должно быть 4-5*1012/л, у женщин 3.9-4.7*1012/л. Лейкоцитов (белых кровяных телец) - 4-9*109/л крови. Кроме этого, в 1 мкл крови находится 180-320*109/л кровяных пластинок (тромбоцитов). В норме объем клеток составляет 35-45% от общего объема крови. Химический состав крови человека Кровь омывает каждую клеточку человеческого тела и каждый орган, поэтому реагирует на любые изменения в организме или образе жизни. Факторы, влияющие на состав крови довольно разнообразны. Поэтому врачу, чтобы правильно прочитать результаты анализов необходимо знать и о вредных привычках и о физической активности человека и даже о рационе питания. Даже окружающая среда и та влияет на состав крови. Так же на показатели крови влияет все, что касается обмена веществ. Для примера, можно рассмотреть, как обычный прием пищи изменяет показатели крови: Прием пищи перед анализом крови повысить концентрацию жиров. Голодание в течении 2 дней повысит в крови билирубин. Голодание более 4 дней снизит количество мочевины и жирных кислот. Жирная пища повысит уровень калия и триглицеридов. Чрезмерный прием в пищу мяса повысит уровень уратов. Кофе повысить уровень глюкозы, жирных кислот, лейкоцитов и эритроцитов. Кровь курильщиков существенно отличается от крови людей ведущих здоровый образ жизни. Однако если вы ведете активный образ жизни, перед сдачей анализа крови нужно уменьшить интенсивность тренировок. Особенно это касается сдачи анализов на гормоны. Влияют на химический состав крови и различные медикаментозные препараты, поэтому, если вы что-то принимали, обязательно сообщите об этом вашему врачу. 2. Плазма крови Плазма крови — жидкая часть крови, в которой во взвешенном состоянии находятся форменные элементы (клетки крови). Плазма представляет собой вязкую белковую жидкость слегка желтоватого цвета. В состав плазмы входит 90-94% воды и 7-10% органических и неорганических веществ. Плазма крови взаимодействует с тканевой жидкостью организма: из плазмы в ткани переходят все вещества, необходимые для жизнедеятельности, а обратно – продукты обмена. Плазма крови составляет 55-60 % от общего объема крови. Она содержит 90-94% воды и 7-10% сухого вещества, в котором 6-8% приходится на долю белковых веществ, а 1,5-4% — на другие органические и минеральные соединения. Вода служит источником воды для клеток и тканей организма, поддерживает кровяное давление и объем крови. В норме концентрации одних растворенных веществ в плазме крови все время остаются постоянными, а содержание других может колебаться в определенных пределах в зависимости от скорости их поступления в кровь или удаления из нее. Состав плазмы В состав плазмы входят: органические вещества — белки крови: альбумины, глобулины и фибриноген глюкоза, жир и жироподобные вещества, аминокислоты, различные продукты обмена (мочевина, мочевая кислота и др.), а также ферменты и гормоны неорганические вещества (соли натрия, калия, кальция и др.) составляют около 0,9-1,0% плазмы крови. При этом концентрация различных солей в плазме примерно постоянна минеральные вещества, особенно ионы натрия и хлора. Они играют основную роль в поддержании относительного постоянства осмотического давления крови. Белки крови: альбумин Одни из основных компонентов плазмы крови — разного типа белки, образующиеся главным образом в печени. Белки плазмы вместе с остальными компонентами крови поддерживают постоянство концентрации водородных ионов на слабощелочном уровне (рН 7,39), что жизненно важно для протекания большинства биохимических процессов в организме. По форме и величине молекул белки крови разделяют на альбумины и глобулины. Наиболее распространенный белок плазмы крови — альбумин (более 50% всех белков, 40-50 г/л). Они выступают как транспортные белки для некоторых гормонов, свободных жирных кислот, билирубина, различных ионов и лекарственных препаратов, поддерживают постоянство коллоидно-осмотического постоянства крови, участвуют в ряде обменных процессов в организме. Синтез альбумина происходит в печени. Содержание альбуминов в крови служит дополнительным диагностическим признаком при ряде заболеваний. При низкой концентрации альбумина в крови нарушается равновесие между плазмой крови и межклеточной жидкостью. Последняя перестает поступать в кровь, и возникает отек. Концентрация альбумина может снижаться как при уменьшении его синтеза (например, при нарушении всасывания аминокислот), так и при увеличении потерь альбумина (например, через изъязвленную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта). В старческом и пожилом возрасте содержание альбумина снижается. Измерение концентрации альбумина в плазме используется в качестве теста функции печени, поскольку для ее хронических заболеваний характерны низкие концентрации альбумина, обусловленные снижением его синтеза и увеличением объема распределения в результате задержки жидкости в организме. Низкое содержание альбумина (гипоальбуминемия) у новорожденных увеличивает риск развития желтухи, поскольку альбумин связывает свободный билирубин крови. Альбумин также связывает многие лекарственные препараты, поступающие в кровяное русло, поэтому при снижении его концентрации возрастает риск отравления несвязанным веществом. Анальбуминемия — редкое наследственное заболевание, при котором концентрация альбумина в плазме очень мала (250 мг/л или меньше). Лица с данными нарушениями подвержены эпизодическому появлению умеренных отеков без каких-либо иных клинических симптомов. Высокая концентрация альбумина в крови (гиперальбуминемия) может быть вызвана либо избыточным вливанием альбумина, либо дегидратацией (обезвоживанием) организма. Иммуноглобулины Большинство прочих белков плазмы крови относится к глобулинам. Среди них различают: a-глобулины, связывающие тироксин и билирубин; b-глобулины, связывающие железо, холестерол и витамины A, D и K; g-глобулины, связывающие гистамин и играющие важную роль в иммунологических реакциях организма, поэтому их иначе называют иммуноглобулинами или антителами. Известны 5 основных классов иммуноглобулинов, наиболее часто встречающиеся из них IgG, IgA, IgM. Уменьшение и увеличение концентрации иммуноглобулинов в плазме крови может иметь как физиологический, так и патологический характер. Известны различные наследственные и приобретенные нарушения синтеза иммуноглобулинов. Снижение их количества часто она возникает при злокачественных заболеваниях крови, таких как хронический лимфатический лейкоз, множественная миелома, болезнь Ходжкина; может быть следствием применения цитостатических препаратов или при значительных потерях белка (нефротический синдром). При полном отсутствие иммуноглобулинов, например, при Спиде, могут развиваться рецидивирующие бактериальные инфекции. Повышенные концентрации иммуноглобулинов наблюдаются при острых и хронических инфекционных, а также аутоиммунных заболеваниях, например, при ревматизме, системной красной волчанке и т. д. Весомую помощь в постановке диагноза многих инфекционных заболеваний оказывает выявление иммуноглобулинов к специфическим антигенам (иммунодиагностика). Другие белки плазмы крови Помимо альбуминов и иммуноглобулинов, плазма крови содержит ряд других белков: компоненты комплемента, различные транспортные белки, например тироксинсвязывающий глобулин, глобулин, связывающий половые гормоны, трансферрин и др. Концентрации некоторых белков повышаются при острой воспалительной реакции. Среди них известны антитрипсины (ингибиторы протеаз), С-реактивный белок и гаптоглобин (гликопептид, связывающий свободный гемоглобин). Измерение концентрации С-реактивного белка помогает следить за течением заболеваний, характеризующихся эпизодами острого воспаления и ремиссии, например, ревматоидным артритом. Наследственная недостаточность a1-антитрипсина может вызвать гепатит у новорожденных. Снижение концентрации гаптоглобина в плазме свидетельствует об усилении внутрисосудистого гемолиза, а также отмечается при хронических заболеваниях печени, тяжелом сепсисе и метастатической болезни. К глобулинам относятся белки плазмы, участвующие в свертывании крови, такие как протромбин и фибриноген, и определение их концентрации важно при обследовании больных с кровотечениями. Колебания концентрации белков в плазме определяется скоростью их синтеза и удаления и объемом их распределения в организме, например, при изменении положения тела (в течение 30 мин после перехода из лежачего положения в вертикальное концентрация белков в плазме возрастает на 10-20%) или после наложения жгута для венопункции (концентрация белка может увеличиться в течение нескольких минут). В обоих случаях увеличение концентрации белков вызвано усилением диффузии жидкости из сосудов в межклеточное пространство, и уменьшением объема их распределения (эффект дегидратации). Быстрое снижение концентрации белков, напротив, чаще всего является следствием увеличения объема плазмы, например, при увеличении проницаемости капилляров у пациентов с генерализованным воспалением. Другие вещества плазмы крови В плазме крови содержатся цитокины — низкомолекулярные пептиды (менее 80 кД), участвующие в процессах воспаления и иммунного ответа. Определение их концентрации в крови используется для ранней диагностики сепсиса и реакций отторжения пересаженных органов. Кроме того, в плазме крови содержатся питательные вещества (углеводы, жиры), витамины, гормоны, ферменты, участвующие в метаболических процессах. В плазму крови поступают продукты жизнедеятельности организма, подлежащие удалению, например мочевина, мочевая кислота, креатинин, билирубин и др.. С током крови они переносятся в почки. Концентрация продуктов жизнедеятельности в крови имеет свои допустимые границы. Повышение концентрации мочевой кислоты может наблюдаться при подагре, применении мочегонных препаратов, в результате снижения функции почек и др., снижение — при остром гепатите, лечении аллопуринолом и др. Повышение концентрации мочевины в плазме крови наблюдается при почечной недостаточности, остром и хроническом нефрите, при шоке и т. д, снижение — при печеночной недостаточности, нефротическом синдроме и т. д. В плазме крови содержатся и минеральные вещества — соли натрия, калия, кальция, магния, хлора, фосфора, йода, цинка и др., концентрация которых близка к концентрации солей в морской воде, где миллионы лет назад впервые появились первые многоклеточные существа. Минеральные вещества плазмы совместно участвуют в регуляции осмотического давления, рН крови, в ряде других процессов. Например, ионы кальция влияют на коллоидное состояние клеточного содержимого, участвуют в процессе свертывания крови, в регуляции мышечного сокращения и чувствительности нервных клеток. Большинство солей в плазме крови связано с белками или другими органическими соединениями. 3. Форменные элементы крови  Кровяные клетки Тромбоциты (от тромб и греч. kytos — вместилище, здесь — клетка), клетки крови позвоночных животных, содержащие ядро (кроме млекопитающих). Участвуют в свертывании крови. Тромбоциты млекопитающих и человека, называемые кровяными пластинками, представляют собой округлые или овальные уплощенные фрагменты клеток диаметром 3-4 мкм, окруженные мембраной и обычно лишенные ядра. Они содержат в большом количестве митохондрии, элементы комплекса Гольджи, рибосомы, а также гранулы различной формы и величины, содержащие гликоген, ферменты (фибронектин, фибриноген), тромбоцитарный фактор роста и др. Тромбоциты образуются из крупных клеток костного мозга, называемых мегакариоцитами. Две трети тромбоцитов циркулирует в крови, остальные депонируются в селезенке. В 1 мкл крови человека содержится 200-400 тыс. тромбоцитов. При повреждении сосуда тромбоциты активируются, становятся шаровидными и приобретают способность к адгезии — прилипанию к стенке сосуда, и к агрегации — слипанию друг с другом. Образующийся тромб восстанавливает целостность стенок сосуда. Повышение числа тромбоцитов может сопровождать хронические воспалительные процессы (ревматоидный артрит, туберкулез, колит, энтерит и т. д.), а также острые инфекции, геморрагии, гемолиз, анемии. Снижение числа тромбоцитов отмечается при лейкозе, апластической анемии, при алкоголизме и т. д. Нарушение функции тромбоцитов может быть обусловлено генетическими либо внешними факторами. Генетические дефекты лежат в основе болезни Виллебранда и ряда других редких синдромов. Продолжительность жизни тромбоцитов человека — 8 дней. Эритроциты (красные кровяные клетки; от греч. erythros — красный и kytos — вместилище, здесь — клетка) — высокоспецифичные клетки крови животных и человека, содержащие гемоглобин. Диаметр отдельного эритроцита равен 7,2-7,5 мкм, толщина — 2,2 мкм, а объем — около 90 мкм3. Общая поверхность всех эритроцитов достигает 3000 м2, что в 1500 раз превышает поверхность тела человека. Такая большая поверхность эритроцитов обусловлена их большим числом и своеобразной формой. Они имеют форму двояковогнутого диска и при поперечном разрезе напоминают гантели. При такой форме в эритроцитах нет ни одной точки, которая бы отстояла от поверхности более чем на 0,85 мкм. Такие соотношения поверхности и объема способствуют оптимальному выполнению основной функции эритроцитов — переносу кислорода от органов дыхания к клеткам организма. Функции эритроцитов Эритроциты переносят кислород от легких к тканям и двуокись углерода от тканей к органам дыхания. Сухое вещество эритроцита человека содержит около 95% гемоглобина и 5% других веществ — белков и липидов. У человека и у млекопитающих животных эритроциты лишены ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Специфическая форма эритроцитов обусловливает более высокое отношение поверхности к объему, что увеличивает возможности газообмена. У акул, лягушек и птиц эритроциты овальной или округлой формы, содержат ядра. Средний диаметр эритроцитов человека 7-8 мкм, что приблизительно равно диаметру кровеносных капилляров. Эритроцит способен «складываться» при прохождении по капиллярам, просвет которых меньше диаметра эритроцита. |