Регулируемые подвески. Регулируемые и активные подвески содержание 1 Пневматические подвески

Скачать 6.64 Mb. Скачать 6.64 Mb.

|

|

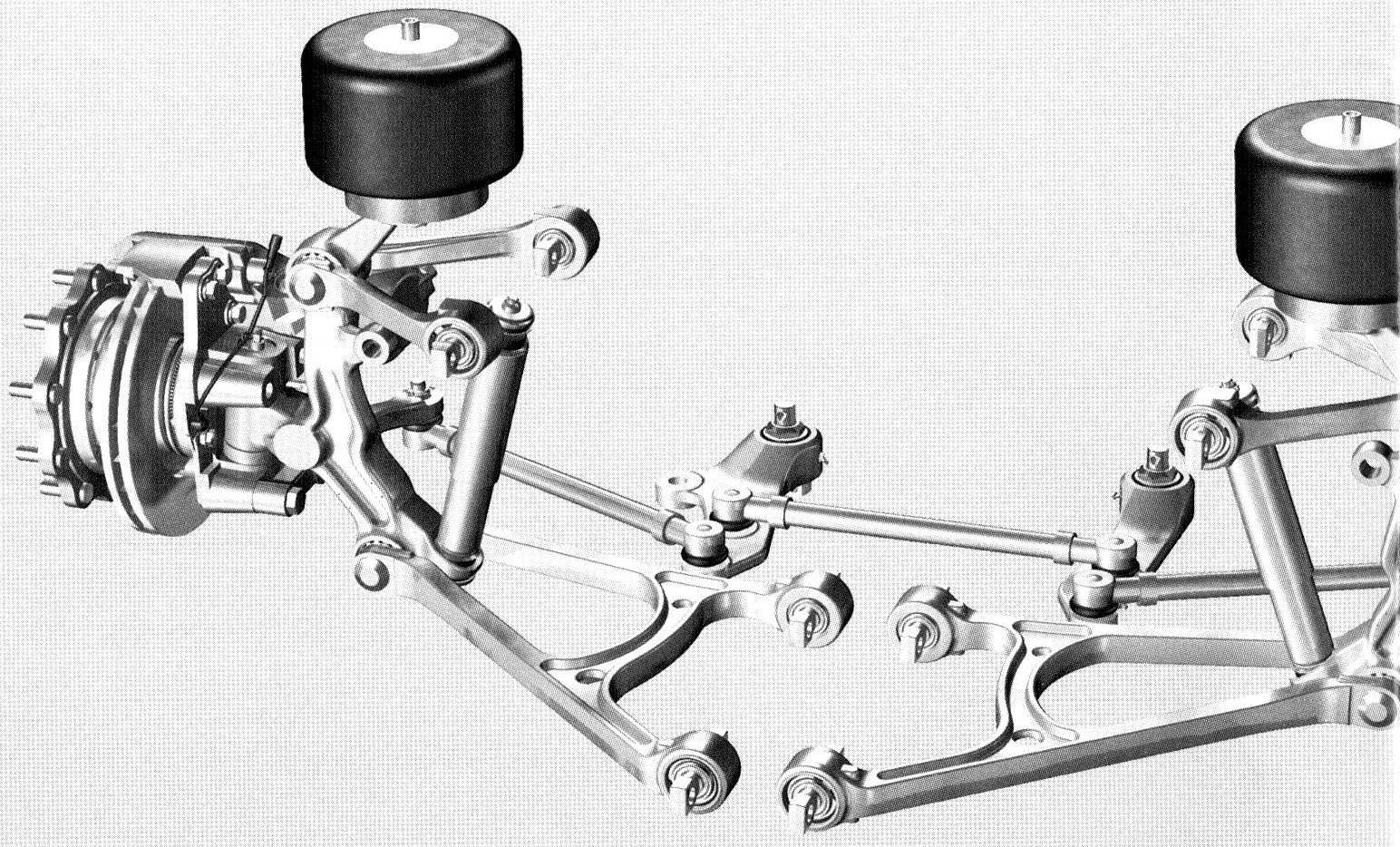

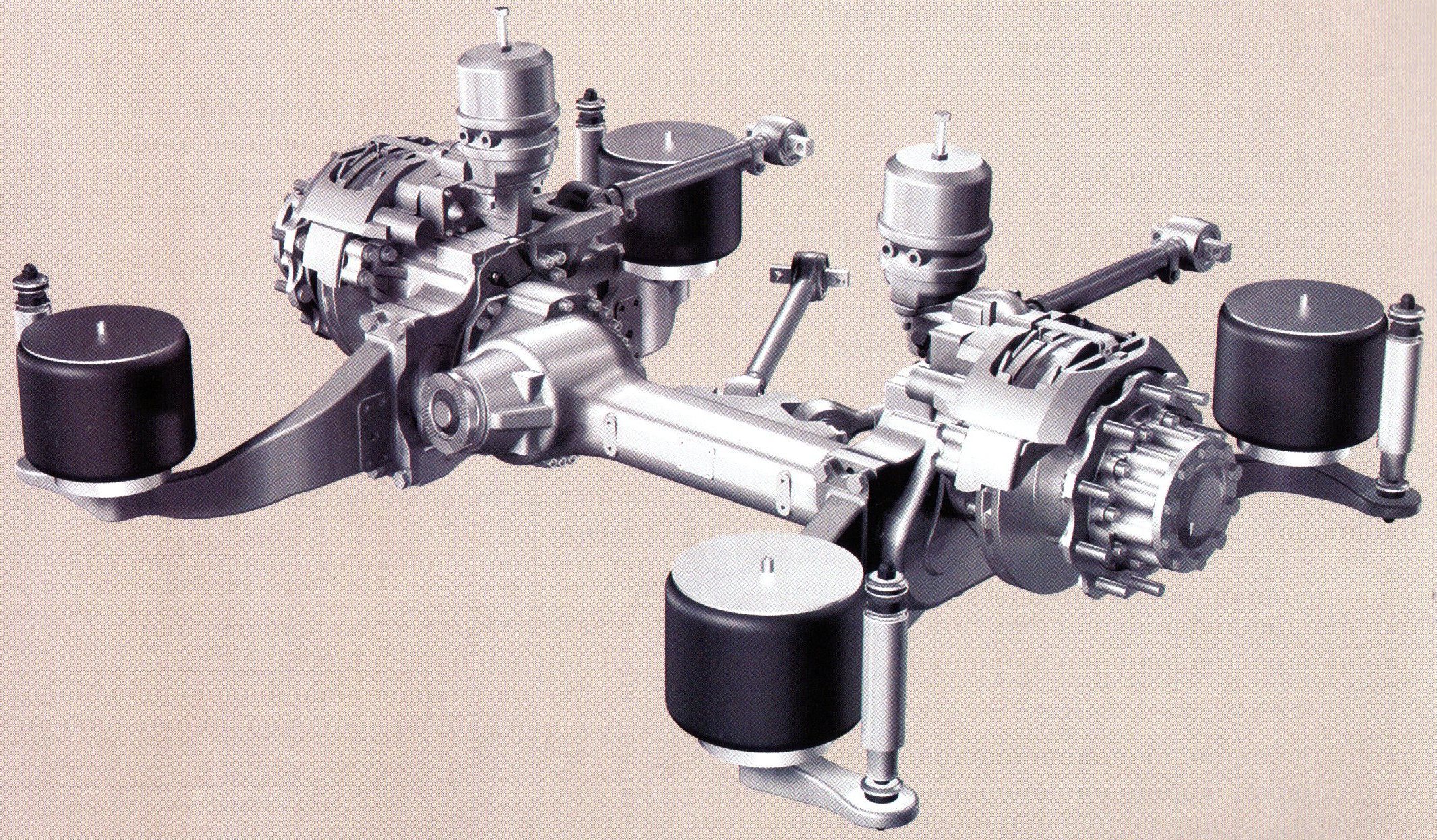

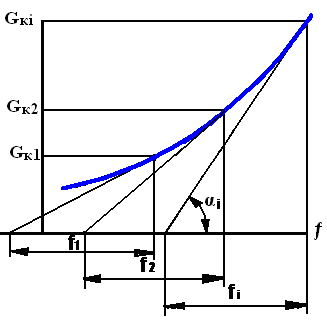

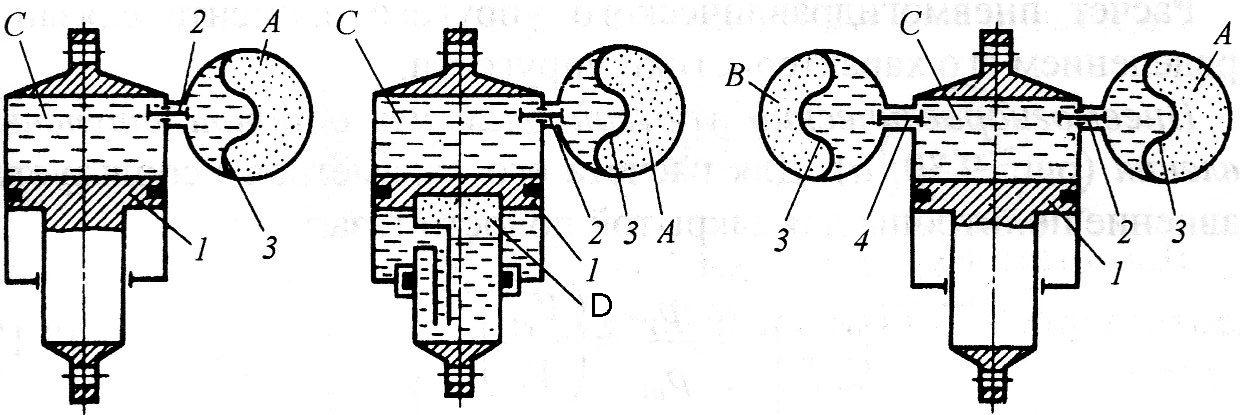

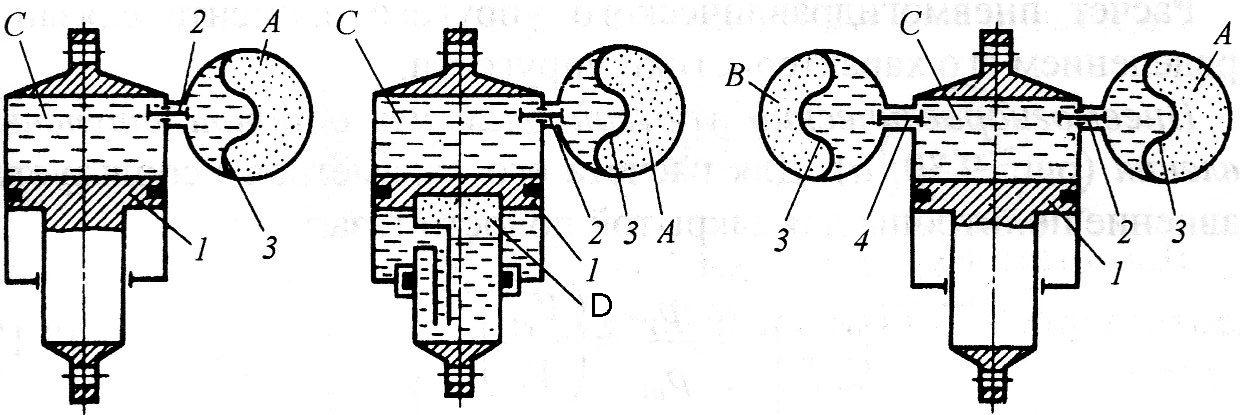

Рисунок 1.31 – Схема пневморессоры. Намерзание льда на поверхности направляющей: 1 – элемент кузова; 2 – рукавный пневмоэлемент; 3 – намёрзший лёд; 4 – направляющая; 5 – нижний рычаг подвески 1.4 Варианты установки пневмоэлементов в подвесках автомобилей На рисунках 1.32 – 1.36 показаны варианты установки пневмоэлементов в подвесках автомобилей. Пневмоэлементы могут являться составной частью как зависимых, так и независимых подвесок.  Рисунок 1.32 – Подвеска передней оси грузового автомобиля  Рисунок 1.33 – Передняя независимая подвеска  Рисунок 1.34 – Задняя зависимая подвеска  Рисунок 1.35 – Частично несущая (комбинированная) подвеска автомобиля  Рисунок 1.36 – Подвеска подъёмной оси грузового автомобиля типа 6х2 2 Гидропневматические подвески Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в которой используются пневмогидравлические упругие элементы (ПГУЭ). В конструкции современной гидропневматической подвески предусмотрено автоматическое изменение характеристик, т.е. она является активной подвеской. Впервые гидропневматическая подвеска была установлена на автомобилях Citroen в 1954 г. и в дальнейшем постоянно совершенствовалась. Основными преимуществами гидропневматической подвески являются: - обеспечение автомобилю хорошей плавности хода; - возможность регулирования положения кузова автомобиля относительно поверхности дороги или дорожного просвета; - возможность изменения жёсткости подвески; - эффективное демпфирование колебаний; - противодействие кренам при движении автомобиля на поворотах, опусканию задней части автомобиля при разгоне и подъёму («клевкам») – при торможении; - обеспечение минимальной высоты кузова автомобиля для посадки и высадки пассажиров, загрузки и разгрузки багажа; - увеличение срока службы элементов ходовой части автомобиля. К основным их недостаткам относятся сложность конструкции, высокая точность изготовления ряда деталей и, как следствие, высокая стоимость, а также необходимость в своевременном и квалифицированном обслуживании. 2.1 Пневмогидравлические упругие элементы Из теории автомобиля известно, что существует такая идеальная характеристика упругости (жёсткости) подвески, при которой независимо от изменения нагрузки на колесо (Gк) статический прогиб подвески (ƒ) и, следовательно, частота её собственных колебаний остаются практически постоянными (рисунок 2.1). Частота собственных колебаний подвески зависит от нагрузки на неё и жёсткости (с), величина которой равна тангенсу угла (α) наклона касательной к кривой характеристики упругости в заданной точке.  Рисунок 2.1 – Прогрессивная характеристика упругости (жёсткости) подвески: Gк – статическая нагрузка на колесо; ƒ – статический прогиб подвески: f1 = f2 =… = fi; с – жёсткость подвески: ci = tg αi Действие ПГУЭ в гидропневматической подвеске основано на принципах работы однотрубных гидропневматических амортизаторов. Усилие от колеса автомобиля на диафрагму (или разделительный поршень) камеры с газом ПГУЭ передаётся через жидкость, поэтому подвеску называют гидропневматической, а сами упругие элементы исторически – пневмогидравлическими (рисунок 2.2). Характеристика упругости ПГУЭ зависит от зарядного давления газа в камере, которое может достигать 20 МПа, и последующего его изменения при работе подвески, а также от величины коэффициента (k) использования объема газа в камере (отношения рабочего её объёма к полному объёму). При больших величинах k, при которых происходит быстрое нарастание давления газа в камере и соответствующее нарастание жёсткости, характеристика упругости ПГУЭ может быть приближена к идеальной. Теоретически в этих упругих элементах возможно регулирование их характеристики путем изменения массы сжимаемого газа (накачиваниеивыпуск). Однако при высоком давлении газа в этом практически нет необходимости, так как в сравнительно небольшом объёме камеры содержится относительно большая масса газа, поэтому энергоемкостьПГУЭ значительно выше, чем просто пневматических, и они гораздоболее компактны.    а) б) в) Рисунок 2.2 – Схемы пневмогидравлических упругих элементов: а – с одной ступенью давления; б – с двумя ступенями давления; в – с противодавлением: 1 – поршень; 2 – амортизаторный узел; 3 – диафрагма; 4 – клапан; А, В, С и D – камеры ПГУЭ подвесок могут быть: 1) Без противодавления (рисунки 2.2, а; 2.2, б; 2.3), когда давление от пневмокамер воздействует только на одну сторону поршня: - с одной ступенью давления (одной пневмокамерой,), когда предварительно сжатый газ расположен над поршнем 1 в одном объёме А; - с двумя ступенями давления (двумя пневмокамерами, рисунок 2.2, б), когда над поршнем находится две камеры с предварительно сжатым газом, но давление заряда камер А и В различно. В камере А газ сжимается в течение всего хода подвески, а в камере В сжатие газа начинается только после открывания клапана 4, когда давление жидкости становится больше, чем зарядное давление газа в этой камере; 2) С противодавлением (рисунок 2.2, в), когда предварительно сжатый газ находится как над поршнем в основной камере А, так и под поршнем во вспомогательной камере D, причем давление газа в камере А больше, чем в камере D. При наличии камеры противодавления изменяется характеристика упругости ПГУЭ. Во-первых, при ходе отбоя, когда газ в камере Арасширяется, в камере Dон сжимается, создавая необходимое сопротивление упругости. При ходе сжатия дополнительная сила, воздействующая на поршень со стороны камеры противодавления, относительно невелика и компенсируется за счет создания необходимого зарядного давления в камере А. Во-вторых, значительные изменения статической нагрузки на ПГУЭ с противодавлением (например, у самосвалов БелАЗ), в меньшей степени сказываются на жёсткости подвески. Варьируя количеством газа во вспомогательной камере D, можно влиять на характеристику изменения давления газа и жидкости под поршнем. Жидкость в камерах отделяется от газа упругой диафрагмой 3 или плавающим поршнем, а может иметь с ним непосредственный контакт (камера D на рисунке 2.2, б). Последний вариант конструкции менее предпочтителен, так как способствует вспениванию жидкости при работе упругого элемента, вследствие чего возникает двухфазная рабочая среда, обладающая сжимаемостью и пониженной вязкостью. В результате гидравлическое сопротивление упругого элемента заметно снижается, что приводит к ухудшению демпфирования колебаний. Наличие жидкости в ПГУЭ позволяет встраивать в их конструкцию амортизаторный узел 2, состоящий из калиброванных отверстий и разгрузочных клапанов, а применение управляемых гидравлических замков одностороннего действия – обеспечивать требуемую устойчивость автомобиля. В связи с изложенным, использование ПГУЭ является перспективным направлением в создании совмещенных в одном агрегате упругого и демпфирующего устройств подвески с практически независимыми характеристиками. Отличительной особенностью процесса ПГУЭ такого типа является то, что энергия сжатого газа в пневматических камерах используется преимущественно для создания необходимой силы упругости. Сила же гидравлического сопротивления, обусловливающая демпфирование, создается в результате работы (перемещений) полого штока – плунжера с встроенной дроссельно - клапанной системой при принудительном вытеснении жидкости. В ПГУЭ со сферической камерой 1 (рисунок 2.3, а) газ (азот) и жидкость разделены гибкой резинокордной диафрагмой 2. Максимальное расширение газа и перемещение диафрагмы ограничиваются касанием последней стенок нижней полусферы.

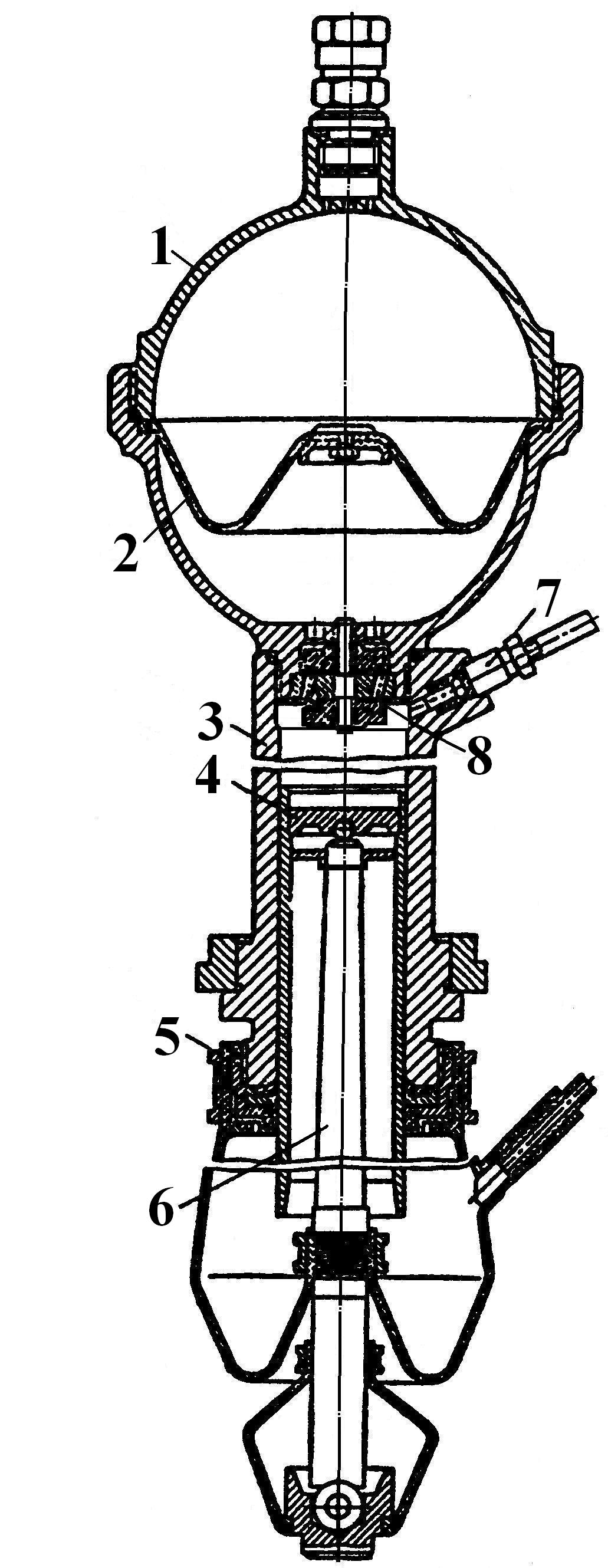

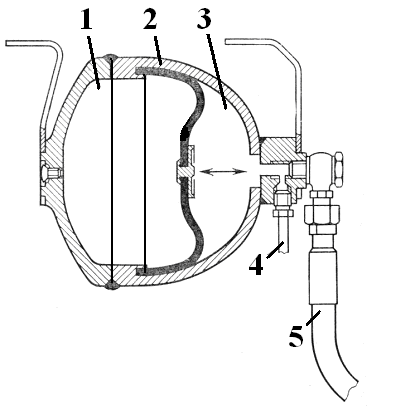

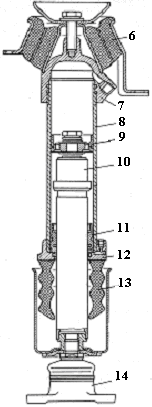

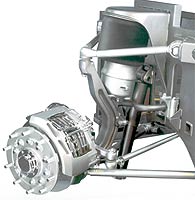

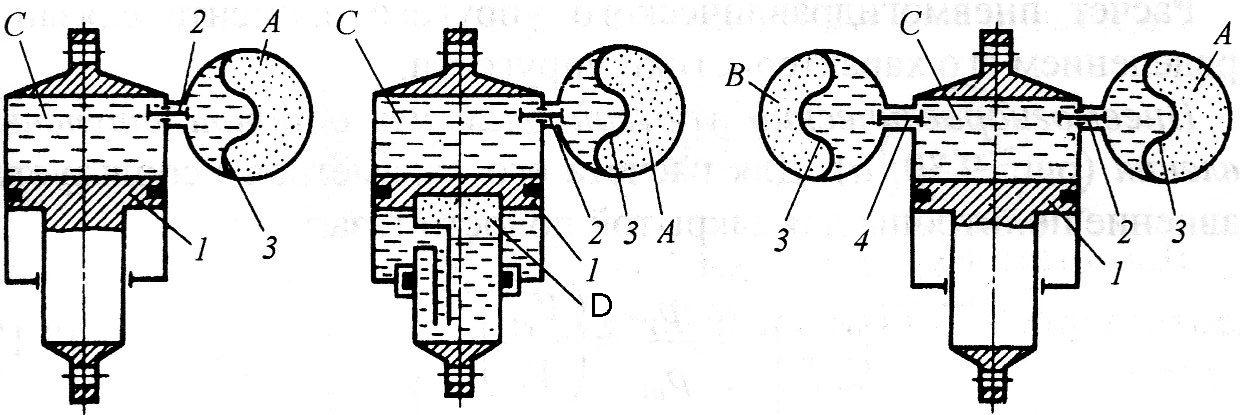

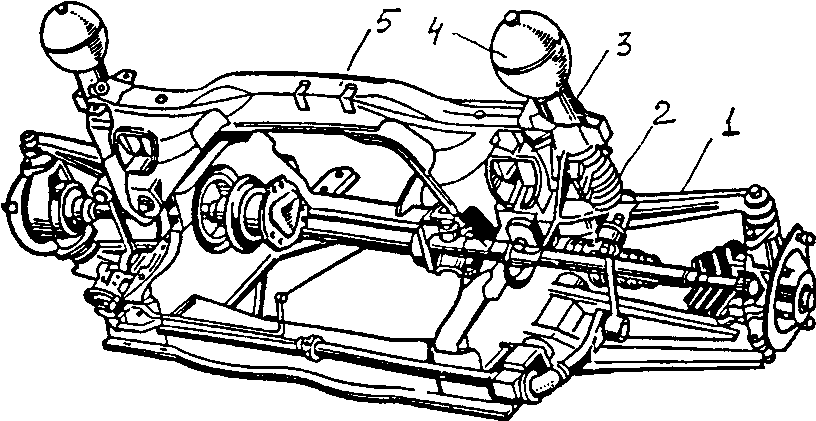

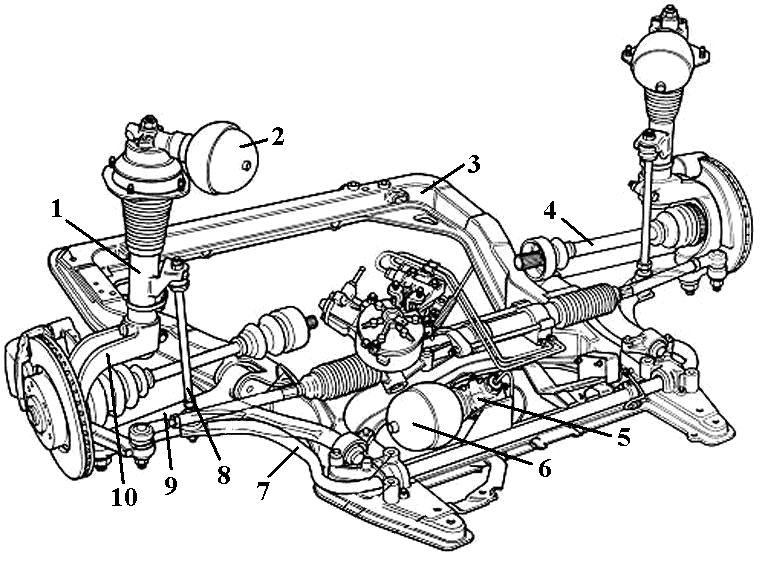

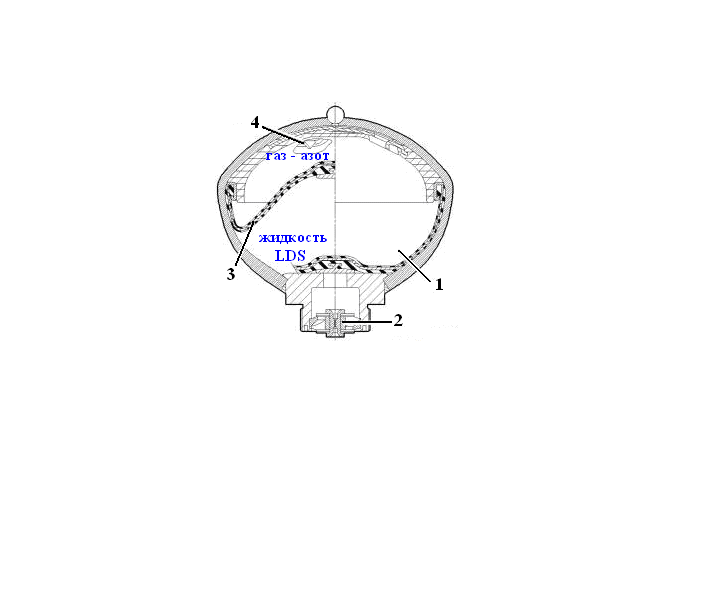

а) б) Рисунок 2.3 – Пневмогидравлические упругие элементы: а – со сферической камерой: 1 – сферическая камера; 2 – диафрагма; 3 – гидроцилиндр; 4 – поршень; 5 – уплотнение направляющей; 6 – качающийся шток; 7 – штуцер; 8 – амортизаторный узел; б – с выносной камерой: 1 – газовая полость; 2 – выносная камера; 3 – гидравлическая полость; 4 – магистраль к регулятору уровня кузова; 5 – магистраль к гидроцилиндру; 6 – резиновая опора; 7 – верхняя крышка; 8 – гидроцилиндр; 9 – поршень; 10 – шток поршня; 11 – направляющая штока; 12 – нижняя крышка; 13 – буфер сжатия; 14 – шаровой шарнир Гидравлический цилиндр 3 присоединен непосредственно к камере 1. В цилиндре перемещается поршень 4, приваренный к длинной цилиндрической направляющей, скользящей в уплотнении 5 вдоль цилиндра. Качающийся шток6 со сферическими упорами на концах передает усилие от поршня на направляющий элемент подвески. Штуцером 7 и шлангом ПГУЭ связан с гидросистемой автомобиля, при работе которой изменяется высота столба жидкости над поршнем4. При этом регулируется прогиб подвески (уровень кузова автомобиля), но её характеристика упругости остается неизменной. На пути потока жидкости между гидроцилиндром 3 и камерой 1 установлен амортизаторный узел8. В ПГУЭ с выносной камерой (рисунок 2.3, б) камера по компоновочным соображениям отделена от гидроцилиндра, и связь между ними осуществляется гибким шлангом 5. Нижнее крепление ПГУЭ осуществляется с помощью шарнира. На рисунке 2.4 показана установка ПГУЭ в независимой передней подвеске переднеприводного легкового автомобиля. Гидроцилиндр 3 с упругим элементом (сферической камерой) 4 неподвижно закреплен в поперечине 5 моторного отсека автомобиля. Качающийся шток поршня гидроцилиндра, закрытый резиновым гофрированным чехлом 2, шарнирно соединен с верхним поперечным рычагом 1 подвески.  Рисунок 2.4 – Передняя подвеска легкового автомобиля с ПГУЭ: 1 – верхний поперечный рычаг подвески; 2 – чехол; 3 – гидроцилиндр; 4 – сферическая камера (упругий элемент); 5 – поперечина моторного отсека Таким образом, в гидропневматической подвеске, неотъемлемой частью которой являются ПГУЭ, компактно совмещаются упругое и демпфирующее устройства. У нее есть еще одно важное достоинство: в современных сельскохозяйственных тракторах и транспортных средствах повышенной проходимости она обеспечивает регулирование дорожного просвета (посредством изменения объёма жидкости в камере С) (см. рисунок 2.2). 2.2 Конструкция гидропневматической подвески Гидропневматическая подвеска используется совместно с другими типами подвесок. Так, на автомобиле Citroen C5 гидропневматическая подвеска передней оси интегрирована с подвеской Макферсон (рисунок 2.5), а задней – с многорычажной подвеской.  Рисунок 2.5 – Гидропневматическая подвеска автомобиля Citroеn С5: 1 – гидропневматическая стойка; 2 – камера (упругий элемент); 3 – подрамник; 4 – привод колеса; 5 – регулятор жёсткости; 6 – гидроаккумулятор; 7 – стабилизатор поперечной устойчивости; 8 – стойка стабилизатора; 9 – нижний рычаг подвески; 10 – поворотный рычаг Гидропневматическая подвеска имеет следующее устройство: - пневмогидравлические упругие элементы (ПГУЭ), включающие упругие элементы и гидравлические цилиндры; - амортизаторные клапаны; - регуляторы жесткости; - регуляторы положения кузова; - электромагнитный клапан; - предохранительный клапан-распределитель; - систему управления. Упругий элемент представляет собой металлическую камеру, которая внутри разделена эластичной диафрагмой 3 (рисунок 2.6). Над диафрагмой находится сжатый газ – азот, закачанный под давлением примерно 5,0 МПа, под ней – специальная жидкость (минеральное или синтетическое масло). Как известно, жидкость практически не сжимается, поэтому способна передавать воздействия неровностей опорной поверхности на упругие элементы. Преимущества такой схемы в относительной простоте, поскольку герметизировать резервуар с жидкостью и управлять её потоком не так сложно, как газовым. Жидкость передает давление в системе, а газ выступает упругим элементом, при сжатии которого подвеске обеспечивается прогрессивная характеристика жесткости.  Рисунок 2.6 – Упругий элемент (камера): 1 – камера тарельчатого типа; 2 – амортизаторный узел; 3 – диафрагма (многослойная); 4 – резак предохранительного устройства Жёсткость упругого элемента зависит от количества жидкости в нём: жидкость давит на диафрагму и изменяет давление газа над ней. Регулируя подачу жидкости при помощи насоса и системы клапанов, можно изменять положение кузова или дорожный просвет автомобиля. На автомобилях Citroen С5 устанавливается по одному основному упругому элементу на каждое колесо и по одному дополнительному (гидроаккумулятору) – на каждую ось. Гидросистема заправлена синтетическим маслом LDS – Liquide Direction Suspension. В верхней части камеры располагается предохранительное устройство 4 (см. рисунок 2.6), резак которого предотвращает взрыв камеры при образовании трещины в металле. Применение дополнительных упругих элементов значительно расширяет параметры регулирования жёсткости подвески. Гидравлические цилиндры предназначены для нагнетания жидкости в упругие элементы и регулирования уровня кузова относительно дорожной поверхности. Гидроцилиндр снабжен поршнем, шток которого соединен с соответствующим рычагом подвески. Для демпфирования колебаний в конструкции подвески предусмотрены основные и дополнительные амортизаторные клапаны. Величина открытия амортизаторных клапанов регулируется электронной системой управления. Регуляторы жесткости обеспечивают согласованную работу упругих элементов. Регуляторы положения кузова (механические или электронные) предназначены для регулирования положения передней и задней частей кузова над дорожной поверхностью. При увеличении нагрузки кузов опускается, и регуляторы обеспечивают подачу жидкости в гидроцилиндры, восстанавливая положение кузова. При снижении нагрузки регуляторы для сохранения положения кузова обеспечивают слив жидкости из гидроцилиндров. Электромагнитный клапан служит для переключения режимов работы подвески. Система управления гидропневматической подвеской включает следующие компоненты: - входные датчики; - электронный блок управления; - исполнительные устройства. Входные датчики преобразуют соответствующие характеристики в электрические сигналы. В гидропневматической подвеске используются следующие датчики: - положения рулевого колеса; - давления в гидравлической системе; - колебаний кузова; - скорости автомобиля; - положения кузова. На основании сигналов датчиков электронный блок управления по установленной программе воздействуют на исполнительные устройства: амортизаторные клапаны, регуляторы жесткости, регуляторы положения кузова, электромагнитный клапан. Современная гидропневматическая подвеска в зависимости от скорости движения автомобиля, качества дорожного покрытия и стиля вождения автомобиля водителем обеспечивает: - автоматическое регулирование уровня кузова относительно поверхности дороги (или дорожного просвета при независимой подвеске) вне зависимости от загрузки автомобиля; - автоматическое регулирование жёсткости подвески; - принудительное изменение уровня кузова относительно поверхности дороги (или дорожного просвета при независимой подвеске). Автоматическое регулирование уровня кузова относительно поверхности дороги (или дорожного просвета) производится путём изменения объёма жидкости, циркулирующей в контурах гидравлической системы подвески. Объём жидкости дозируется регуляторами положения кузова. Работа гидропневматической подвески обеспечивает сохранение заданного уровня пола кузова (или дорожного просвета) и при перемещении колес по неровной опорной поверхности. Однако увеличение дорожного просвета, например, у автомобиля Citroen С5 сопровождается уменьшением хода подвески. Поэтому в самом высоком положении ход подвески становится практически равным нулю, а автомобиль – прыгучим, как мячик. |