микра. Руководстве Берджи бактерии делили по особенностям клеточной стенки бактерий на 4 отдела Gracilicutes

Скачать 241.54 Kb. Скачать 241.54 Kb.

|

|

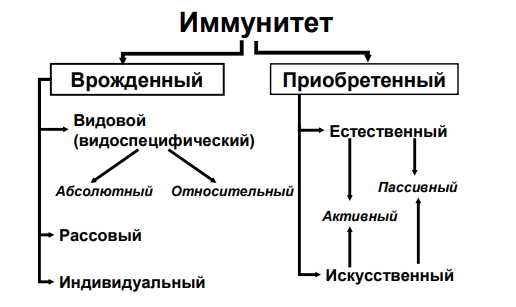

Инфекционный процесс может вызвать только патогенный или условно- патогенный микроорганизм. В основе инфекционного процесса лежит именно феномен паразитизма. Неотъемлемым критерием паразитизма является патогенное воздействие паразита на организм хозяина и ответная, защитная реакция со стороны организма хозяина. Патогенность – это потенциальная, генетически обусловленная способность микроорганизмов вызывать инфекционный процесс. Критерии патогенности: Инфективность – это способность микроба сохраняться во внешней среде и передаваться от одного организма другому. Факторы, способствующие сохранению микроба во внешней среде: способность образовывать споры; наличие пигмента, защищающего от ультрафиолета; наличие жгутиков и способность к целенаправленному движению (хемотаксису); строение клеточной стенки, и т.д. Инвазивность – способность микроба проникать в макроорганизм, а также сохраняться, размножаться и распространяться в организме. Токсичность – это способность микробов выделять токсины и оказывать разрушающее действие на клетки и ткани макрооргнизма. Вирулентность – степень патогенности или мера патогенности, это фенотипическое проявление патогенного генотипа. Фенотипическая реализация патогенного генотипа происходит в определенных условиях, например при попадании микроба в восприимчивый организм. Существуют единицы измерения вирулентности, которые определяются экспериментально в лабораторных условиях. Общепринятым методом определения вирулентности микроорганизмов является тест внутрибрюшинного заражения мышей. При этом определяются следующие единицы измерения вирулентности: Dcl (dosis certa letalis) – наименьшее количество микроба или его токсина, вызывающе в течение определенного времени гибель 100% взятых в опыт экспериментальных животных. Dlm (dosis letalis minima) – наименьшее количество микроба или его токсина, вызывающее в течение определенного времени гибель 95% взятых в опыт экспериментальных животных. LD50 – доза микроба или его токсина, вызывающая в течение определенного времени гибель 50% взятых в опыт экспериментальных животных. Факторы адгезии, ее механизмы. Адгезия – способность бактерий прикрепляться к эпителиальным клеткам. Факторы адгезии: У бактерий функцию факторов адгезии (адгезинов) выполняют пили, фимбрии, жгутики, компоненты клеточной стенки (пептидогликан, тейхоевые кислоты Гр+ бактерий, липополисахаридный слой Гр- бактерий). Механизмы адгезии: Неспецифическая адгезия - осуществляется за счет Ван-дер-ваальсовых сил; гидрофобности микробной клетки, водородных связей и пр. Специфическая адгезия - осуществляется за счет специфических химических структур на поверхности микробных клеток, взаимодействующих с рецепторами клеток-мишеней организма, разнообразных по химической структуре и локализации в микробной клетке: (ворсинки, белки и тейхоевые кис-ты, капсула и микрокапсула) Факторы инвазии микроорганизмов. Ферменты бактерий как факторы инвазии и агрессии. Инвазия — процесс проникновения микроорганизма в клетку(пенетрация)/ткань, размножения и распространения по организму, преодолевая тканевые и межтканевые барьеры. Факторы инвазии — это ряд ферментов патогенности и агрессии, продуцируемые бактериями для проникновения и распространения в макроорганизме. К данным ферментам относят следующие: гиалуронидаза — расщепляет гиалуроновую кислоту, вызывая деструкцию соед.ткани нейраминидаза — расщепляет сиаловую кис-ту, разжижает муцин, способствует проникновению микробов через слизистые коллагеназа — разрушает коллагеновые волокна, вызывая деструкцию соед.ткани лецитиназа - разрушает фосфолипиды клеточных мембран плазмокоагулаза — образует сгусток вокруг микробной клетки, препятствуя фагоцитозу, истощает сыворотку крови на компоненты комплемента. Фибринолизин - растворяет сгустки фибрина, является фактором генерализации инфекции. Антропонозы, зоонозы, сапронозы. Пути проникновения микробов в организм больного, тропизм микробов. Антропонозы - группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых способны паразитировать в естественных условиях только в организме человека. Зоонозы - группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых паразитируют в организме определенных видов животных, и для которых животные являются естественным резервуаром. Сапронозы - группа инфекционных заболеваний, для возбудителей которых главным естественным местом обитания являются абиотические (неживые) объекты окружающей среды Проникновение микробов в организм происходит в месте входных ворот инфекции. Входные ворота – это ткани и органы, через которые микробы попадают в организм. Патогенные микроорганизмы обладают тропизмом (органотропностью) к определенным клеткам и тканям. Тропизм – это способность проникать в организм через определенные ткани и поражать в организме определенные ткани и органы. Тропизм определяется наличием рецепторов у микроба и соответствующих рецепторов на клетках макроорганизма. Многие патогенные микробы и все вирусы обладают выраженным тропизмом. Условно-патогенные микробы обладают политропностью, т.е. способны проникать в организм через любые ткани и любыми путями. Микробы адгезируются на чувствительных клетках, затем происходит колонизация тканей в месте входных ворот инфекции. Затем микробы проникают внутрь тканей и иногда внутрь клеток макроорганизма. Формы инфекции: экзогенная, эндогенная, очаговая, генерализованная, моно- и смешанная, вторичная инфекция. Реинфекция, суперинфекция. Экзогенная инфекция – инфекция, для возникновения которой необходимо проникновение возбудителя из внешней среды. Эндогенная инфекция – она бывает вызвана микроорганизмом, который постоянно присутствует в организме. Очаговая инфекция – процесс ограничен пределами одного органа или ткани. Генерализованная инфекция – инфекция, распространяющаяся по всему организму лимфогенным или гематогенным путем. Разновидности генерализованной инфекции: бактериемия, сепсис, септикопиемия. Моноинфекция – инфекция, вызванная одним возбудителем. Смешанная (микст) инфекция – возбудителями являются два или несколько микробов. Вторичная инфекция – к первоначальной основной инфекции присоединяется другая, вызванная другим возбудителем. Реинфекция – возникает после перенесенного заболевания в результате заражения тем же возбудителем. Суперинфекция – дополнительное инфицирование тем же возбудителем до выздоровления. Динамика развития инфекционного процесса. Периоды: инкубационный, продромальный, разгар инфекции и исход. Этапы инфекционного процесса(адгезия , колонизация, инвазия, пенетрация,генерализация). Каждая инфекция характеризуется определенным симптомокомплексом и циклическим течением болезни, т.е последовательной сменой отдельных ее периодов, отличающихся продолжительностью, клиническими симптомами, микробиологическими, иммунологическими и эпидемиологическими особенностями. Периоды инфекционного процесса: Инкубационный - начинается от момента проникновения инфекционного агента в организм человека до появления первых предвестников заболевания. Продолжительность инкубационного периода при большинстве бактериальных инфекций колеблется от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от нозологической формы. Больной в этот период не представляет опасности для окружающих, поскольку возбудитель обычно не выделяется из организма человека в окружающую среду. Продромальный - продолжается от нескольких часов до нескольких дней. В данный период возбудитель интенсивно размножается и колонизирует ткань в месте его локализации, а также начинает продуцировать соответствующие ферменты и токсины. При многих инфекционных заболеваниях возбудители в период продромы не выделяются во внешнюю среду. Исключения составляет корь, коклюш и некоторые другие. Разгар инфекции - характеризуется появлением специфических симптомов. В начале данного периода обнаруживаются специфические антитела в сыворотке крови больного, титр которых в дальнейшем увеличивается. Возбудитель продолжает интенсивно размножаться в организме, накапливаются значительные количества токсинов и ферментов, поступающих в кровь. Вместе с тем происходит выделение возбудителя из организма больного, вследствие чего он представляет опасность для окружающих. Исход - реконвалесценция (полное выздоровление с ликвидацией возбудителя в организме); реконвалесцентное микробоносительство; переход в хроническую форму; летальный исход Этапы инфекционного процесса: Адгезия — прилипание микробов к клеткам организма. Осуществляется за счёт факторов адгезии. Колонизация - представляет собой процесс размножения микробов в месте адгезии. Эта стадия обеспечивает накопление микроорганизмов до такой критической концентрации, которая способна вызвать патологическое действие Инвазия - процесс проникновения микроорганизма в клетку(пенетрация)/ткань Пенетрация — см. пункт 3 Генерализация - размножение и распространение микроорганизма по организму от места инвазии, преодолевая тканевые и межтканевые барьеры. Понятие об иммунитете. Классификация различных видов и форм иммунитета. Характеристика врожденного и приобретенного иммунитета. Иммунитет – совокупность свойств и механизмов, обеспечивающих постоянство состава организма и его защиту от инфекционных и других для него чужеродных агентов.  Врожденный: Видовой (присущ всем особям данного вида) Видовой иммунитет неспицифичен и может быть как абсолютным (невосприимчивость животных к возбудителю ВИЧ-инфекции человека, к вирусам бактерий) и относительным (например, появление чувствительности к столбнячному токсину у нечувствительных к нему легушек при повышении температуры тела) Индивидуальный ( неспецифическая резистентность). Видовой иммунитет обусловлен анатомо-физиологическими особенностями строения и функционирования клеток, органов и систем здорового организма. Механизм видового иммунитета – видовая ареактивность клеток и тканей. Наследственный иммунитет(врожденный, видовой) обусловлен выработанной в процессе филогенеза генетически закрепленной невосприимчивостью вида к данному антигену или микроорганизму; он связан с биологическими особенностями макро и микроорганизма и характером взаимодействия. Приобретенный делится на естественный и искусственный, которые далее делятся на активный и пассивный. Активный иммунитет - возникает в том случае, если в организм в том или ином виде, тем или иным путем попадают антигены и организм в ответ на попадание антигенов активно вырабатывает иммунитет. Активный иммунитет напряженный и длительный, он сохраняется несколько лет, или даже на протяжении всей жизни. Пассивный иммунитет – возникает при попадании в организм готовых факторов иммунитета (антител). Такой иммунитет непродолжительный, сохраняется в течение месяца, иногда нескольких месяцев. Естественный активный иммунитет – постинфекционный, возникает в организме после перенесенного заболевания. Естественный пассивный иммунитет – плацентарный, возникает в результате передачи готовых антител (Ig G) через плаценту от матери ребенку. Сохраняется в течение 3-4 месяцев, защищает ребенка в первые месяцы жизни, когда собственных антител еще нет. Искусственный активный иммунитет – поствакцинальный, возникает после вакцинации. Вакцины – иммунобиологические препараты, всегда содержащие антигены в том или ином виде. Искусственный пассивный иммунитет – постсывороточный, возникает при введении сывороточных препаратов с готовыми антителами. Сохраняется 4-6 недель. Неспецифические факторы защиты организма: гуморальные и клеточные К клеточным факторам неспецифической защиты относятся фагоцитирующие клетки и натуральные киллеры. Фагоцитирующих клеток в организме очень много, они есть буквально в любой ткани и любом органе. Все фагоцитирующие клетки делятся на две группы: микрофаги и макрофаги. Микрофагами являются гранулоциты крови – нейтрофилы (главные фагоциты), базофилы, эозинофилы. Макрофаги, их еще называют мононуклеарными фагоцитами: моноциты крови, клетки эндотелия сосудов, клетки, выстилающие стенки синусов (печени, селезенки, др.), ретикулярные клетки, дендритные клетки, фибробласты, остеокласты, мезангиальные клетки почечных клубочков, клетки микроглии (фагоциты мозга), клетки соединительной ткани и др. Микрофаги имеют сегментированное ядро, поэтому они называются полиморфноядерные лейкоциты ПМЯЛ. Макрофаги имеют одно овальное или почковидное ядро, поэтому их называют мононуклеарами. NK-клетки - это лимфоциты, которые не несут на своей поверхности рецепторов ни Т-, ни В-лимфоцитов. Их еще называют нулевыми лимфоцитами. Эти клетки неспецифически распознают в организме клетку, содержащую чужеродную генетическую информацию и уничтожают ее посредством выделения перфоринов (цитотоксинов). На поверхности такой клетки появляются особые вещества – высокомолекулярные гликопротеиды, по которым NK-клетка и распознает ее. Под действием NK-клеток уничтожаются опухолевые клетки и клетки, инфицированные вирусом. К гуморальным факторам неспецифической защиты относятся белки острой фазы воспаления: С-реактивный протеин (белок), сывороточный амилоид, альфа2-макроглобулин, фибриноген, b-лизины, интерфероны, система комплемента, лизоцим и др. Центральные и периферические органы иммунитета. В- и Т- лимфоциты, их субпопуляции, функции. Иммунная система представлена совокупностью органов и тканей, среди которых принято выделять центральные , где происходит созревание лимфоцитов, и периферические , где находятся зрелые лимфоциты. К центральным органам иммунной системы относятся тимус(Т-лимфоциты) и костный мозг(В-лимфоциты) , во внутриутробном периоде - также печень . Периферические органы иммунной системы - это лимфоузлы , селезенка , лимфатические фолликулы ЖКТ . Эти органы связаны между собой кровеносными и лимфатическими сосудами. Перемещаясь по этим сосудам, лимфоциты получают информацию об антигене и передают ее во все органы иммунной системы. Т-лимфоциты ( тимус-лимфоциты). Составляют 80% всех лимфоцитов. Отвечают за обеспечение клеточного иммунного ответа. Проходят дифференцировку в тимусе во время внутриутробного развития. В результате дифференцировки образуются несколько субпопуляций Т-лимфоцитов: Т-киллеры - уничтожают антигены. Т--хелперы – являются посредниками при передаче информации об антигене при гуморальном и клеточном иммунном ответе; Т-супрессоры – регулируют силу иммунного ответа. Т-клетки иммунной памяти В- лимфоциты (от слова bursa). Составляют 10-15% всех лимфоцитов. Проходят дифференцировку в костном мозге (у птиц – в бурсе Фабрициуса). Обеспечивают гуморальный иммунный ответ (выработку антител). В-киллеры, как и Т-киллеры, обеспечивают цитотоксический и цитолитический эффекты. ПК - плазматические клетки. Дифференцированные В-лимфоциты, способные выделять антитела к опр.антигену. В-хелперы - представляют антиген, усиливают действие Тd-лимфоцитов и Т-супрессоров, а также участвуют в других реакциях клеточного и гуморального иммунитета. В-супрессоры - тормозят пролиферацию антителопродуцентов (т.е. большинства В-лимфоцитов). В-лимфоциты иммунной памяти - образуются при антигенной стимуляции В-лимфоцитов и “запоминают” данный антиген. Фагоцитоз, фагоцитирующие клетки, их характеристика. Функции фагоцитов. Основные стадии фагоцитоза, завершенный и незавершенный фагоцитоз. Методы определения фагоцитарной активности фагоцитов. Значение антител в фагоцитозе. Фагоцитоз – это способность ряда клеток организма поглощать и переваривать чужеродные частицы и клетки, попавшие в организм. Фагоцитоз можно назвать главным клеточным фактором неспецифического врожденного иммунитета. Фагоцитирующих клеток в организме очень много, они есть буквально в любой ткани и любом органе. Все фагоцитирующие клетки делятся на две группы: микрофаги и макрофаги. Микрофагами являются гранулоциты крови – нейтрофилы (главные фагоциты), базофилы, эозинофилы. Микрофаги имеют сегментированное ядро, поэтому они называются полиморфноядерные лейкоциты ПМЯЛ. Макрофаги, их еще называют мононуклеарными фагоцитами. Макрофаги имеют одно овальное или почковидное ядро, поэтому их называют мононуклеарами.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||