микра. Руководстве Берджи бактерии делили по особенностям клеточной стенки бактерий на 4 отдела Gracilicutes

Скачать 241.54 Kb. Скачать 241.54 Kb.

|

|

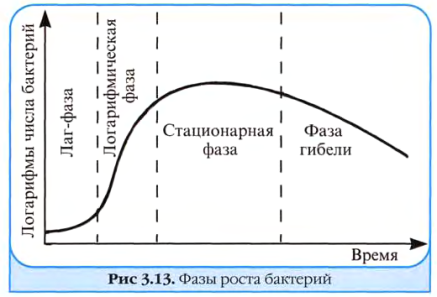

19. Пили (фимбрии, ворсинки) — нитевидные образования, более тонкие и короткие C-10 им х 0,3-10 мкм), чем жгутики. Пили отходят от поверхности клетки и состоят из белка пилина, обладающего антигенной активностью. Различают пили, ответственные за адгезию,т.е. за прикрепление бактерий к поражаемой клетке, а также пили, ответственные за питание, водно-солевой обмен и половые (F-пили), или коньюгационные, пили. Пили многочисленны — несколько сотен на клетку. Однако половых пилей обычно бывает 1-3 на клетку: они образуются так называемыми «мужскими» клетками-донорами, содержащими трансмиссивные плазмиды (F-, R-, Col-плазмиды). Отличительной особенностью половых пилей является взаимодействие с особыми «мужскими» сферическими бактериофагами, которые интенсивно адсорбируются на половых пилях. 20. Споры — своебразная форма покоящихся фирмикутных бактерий, т.е. бактерий с грамположительным типом строения клеточной стенки. Споры образуются при неблагоприятных условиях существования бактерий (высушивы1ание, дефицит питательных веществ и др.). Внутри бактериальной клетки образуется одна спора (эндоспора). Образование спор способствует сохранению вида и не является способом размножения, как у грибов. Спорообразующие бактерии рода Bacillus имеют споры, не превышающие диаметр клетки. Бактерии, у которых размер споры превышает диаметр клетки, называются клостридиями, например, бактерии рода CLostridium (лат. Clostridium — веретено). Споры кислотоустойчивы, поэтому окрашиваются по методу Циля—Нильсена в красный, а вегетативная клетка — в синий цвет. Форма спор может быть овальной, шаровидной; расположение в клетке — терминальное, т. е. на конце палочки (у возбудителя столбняка), субтерминальное — ближе к концу палочки (у возбудителей ботулизма, газовой гангрены) и центральное (у сибиреязвенной бациллы). Спора долго сохраняется из-за наличия многослойной оболочки, низкого содержания воды и вялых процессов метаболизма. В благоприятных условиях споры прорастают, проходя 3 последовательные стадии: активация, инициация, прорастание. 21. Особенности фазово-контрастной микроскопии Использование системы диафрагм для превращения фазовых колебаний светового луча в амплитудные, что позволяет более четко изучить неокрашенные микроорганизмы Особенности темнопольной микроскопии Изучение неокрашенных подвижных микроорганизмов (спирохет), видимых в отраженном свете на темном поле Особенности люминесцентной микроскопии 1. Использование люминесцирующих красителей 2. Применение УФЛ в качестве источника освещения Основные характеристики электронного микроскопа 1. Разрешающая способность от 5 до 200 нм 2. Общее увеличение от 200 000 до 1 млн Преимущества сканирующей электронной микроскопии Объемное изображение объекта 22. Хламидии относятся к облигатным внутриклеточным кокковидным грамотрицательным (иногда грамвариабельным) бактериям. Они размножаются только в живых клетках. Вне клеток хламидии имеют сферическую форму,3 мкм), метаболически неактивны и называются элементарными тельцами. В клеточной стенке элементарных телец имеется главный белок наружной мембраны и белок, содержащий большое количество цистеина. Элементарные тельца попадают в эпителиальную клетку путем эндоцитоза (поглощение внутрь) с формированием внутриклеточной вакуоли. Внутри клеток они увеличиваются и превращаются в делящиеся ретикулярные тельца, образуя скопления в вакуолях (включения). Из ретикулярных телец образуются элементарные тельца, которые выходят из клеток путем экзоцитоза (выделение на ружу) или лизиса клетки. Вышедшие из клетки элементарные тельца вступают в новый цикл, инфицируя другие клетки. У человека хламидии вызывают поражения глаз, урогенитального тракта, легких и др. 23. Риккетсии — мелкие, грамотрицательные палочковидные бактерии 0,3-2,0 мкм), облигатные внутриклеточные паразиты. Размножаются бинарным делением в цитоплазме, а некоторые — в ядре инфицированных клеток. Обитают в организме членистоногих (вшей, блох, клещей), которые являются их хозяевами или переносчиками. Форма и размер риккетсии могут меняться (клетки неправильной формы, нитевидные) в зависимости от условий роста. В мазках и тканях их окрашивают по Романовскому—Гимзе, по Здродовскому или по Маккиавелло (риккетсии красного цвета, а инфицированные клетки — синего). У человека риккетсии вызывают эпидемический сыпной тиф (Rickettsia prowazekii) и другие риккетсиозы. 24. Спирохеты — тонкие, длинные, извитые (спиралевидной формы) бактерии, отличающиеся от спирилл подвижностью, обусловленной сгибательными изменениями клеток. Спирохеты имеют наружную мембрану клеточной стенки, окружающую протоплазматический цилиндр с цитоплазматической мембраной. Под наружной мембраной клеточной стенки (в периплазме) расположены периплазматические фибриллы (жгутики), которые, как бы закручиваясь вокруг протоплазматического цилиндра спирохеты, придают ей винтообразную форму (первичные завитки спирохет). Фибриллы прикреплены к концам клетки и направлены навстречу друг другу. Другой конец фибрилл свободен. Число и расположение фибрилл варьируют у разных видов. Фибриллы участвуют в передвижении спирохет, придавая клеткам вращательное, сгибательное и поступательное движение. При этом спирохеты образуют петли, завитки, изгибы, которые названы вторичными завитками. Спирохеты плохо воспринимают красители. Их окрашивают по методу Романовского—Гимзы или серебрением, а в живом виде исследуют с помощью фазово-контрастной или темнопольной микроскопии. Спирохеты представлены 3 родами, патогенными для человека: Treponema, Borretia, Leptospira. Трепонемы (род Treponema) имеют вид тонких штопороопорообразно закрученных нитей с 8-12 равномерными мелкими завитками. Вокруг протопласта трепонем расположены фибриллы. Боррелии (род BorreLia) более длинные, имеют по 3-8 крупных завитков и 8-20 фибрилл. К ним относится возбудитель возвратного тифа (B.recurrentis) и возбудители болезни Лайма (В. burgdorferi и др.). Лептоспиры (род Leptospira) имеют завитки неглубокие и частые — в виде закрученной веревки. Концы этих спирохет изогнуты наподобие крючков с утолщениями на концах. Образуя вторичные завитки, они приобретают вид букв «S» или «С»; имеют 2 осевые нити. 25. Различают углеродное и азотное питание. I. По типу углеродного питания микроорганизмы принято делить на аутотрофы и гетеротрофы. Аутотрофы (прототрофы) – микроорганизмы, способные воспринимать углерод из углекислоты воздуха. К ним относятся нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии. Аутотрофы способны использовать воспринятую углекислоту для синтеза сложных органических соединений. Таким образом, аутотрофы обладают способностью синтезировать сложные органические соединения из неорганических. Поскольку такие микробы не нуждаются в готовых органических соединениях, среди них нет болезнетворных. Однако среди аутотрофов встречаются микроорганизмы, обладающие способностью усваивать углерод из углекислоты воздуха и из органических соединений. Такие микроорганизмы, имеющие смешанный тип питания определены как миксотрофы. Гетеротрофы в противоположность аутотрофам используют углерод из любых готовых органических соединений (чаще всего это углерод спиртов, сахаров, органических кислот, многоатомных спиртов). К гетеротрофам принадлежат возбудители различного рода брожений, гнилостные микробы и микроорганизмы – возбудители различных заболеваний. Однако деление микроорганизмов на аутотрофы и гетеротрофы достаточно условно, так как при изменении условий среды обмен веществ у микроорганизмов может меняться. Гетеротрофы включают в себя две подгруппы: метатрофы (сапрофиты) – живут за счет использования мертвых субстратов (гнилостные микроорганизмы) и паратрофы - паразитические микроорганизмы, живущие на поверхности или внутри организма хозяина и питающиеся за его счет. II. По способу усвоения азотистых веществ микроорганизмы подразделяют: -Азотфиксирующие бактерии добывают азот из воздуха, из солей аммония, нитратов. -Прототрофы – синтезируют азот из других соединений. - Ауксотрофы не способны сами синтезировать какие-либо органические соединения. Фототрофные микроорганизмы – это микроорганизмы, способные использовать в качестве источника энергии свет. Хемотрофные микроорганизмы получают энергию в результате окислительно-восстановительных реакций с участием питательных субстратов. 26. Механизмы питания. Поступление различных веществ в бактериальную клетку зависит от величины и растворимости их молекул в липидах или воде, рН среды, концентрации веществ, различных факторов проницаемости мембран и др. Клеточная стенка пропускает небольшие молекулы и ионы, задерживая макромолекулы массой более 600 Д. Основным регулятором поступления веществ в клетку является цитоплазматическая мембрана. Условно можно выделить четыре механизма проникновения питательных веществ в бактериальную клетку: это простая диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, транслокация групп. Наиболее простой механизм поступления веществ в клетку . Простая диффузия, при которой перемещение веществ происходит вследствие разницы их концентрации по обе стороны цитоплазматической мембраны. Вещества проходят через липидную часть цитоплазматической мембраны (органические молекулы, лекарственные препараты) и реже по заполненным водой каналам в цитоплазматической мембране. Пассивная диффузия осуществляется без затраты энергии. Облегченная диффузия происходит также в результате разницы концентрации веществ по обе стороны цитоплазматической мембраны. Однако этот процесс осуществляется с помощью молекул-переносчиков, локализующихся в цитоплазматической мембране и обладающих специфичностью. Каждый переносчик транспортирует через мембрану соответствующее вещество или передает другому компоненту цитоплазматической мембраны собственно переносчику. Белками-переносчиками могут быть пермеазы, место синтеза которых цитоплазматическая мембрана. Облегченная диффузия протекает без затраты энергии, вещества перемещаются от более высокой концентрации к более низкой. Активный транспорт происходит с помощью пермеаз и направлен на перенос веществ от меньшей концентрации в сторону большей, т.е. как бы против течения, поэтому данный процесс сопровождается затратой метаболической энергии (АТФ), образующейся в результате окислительно-восстановительных реакций в клетке. Перенос (транслокация) групп сходен с активным транспортом, отличаясь тем, что переносимая молекула видоизменяется в процессе переноса, например фосфорилируется. Выход веществ из клетки осуществляется за счет диффузии и при участии транспортных систем. 27. Приготовление мясо — пептонного бульона (МПБ) Первый этап- получение мясной воды. Мясо, очищенное от жира и от сухожилий, пропускают через мясорубку, заливают двойным количеством холодной водопроводной воды и настаивают в течение суток в прохладном месте. Затем мясной настой вместе с мясом кипятят в течение 1 часа, после чего остужают, фильтруют, доливают водопроводной водой до первоначального объема, разливают по бутылям и стерилизуют при давлении 1атм. 30 минут. Мясная вода содержит минеральные вещества, углеводы, витамины. Второй этап- к мясной воде прибавляют 1% сухого пептона и 0,5% хлорида натрия, кипятят, устанавливают рH 20 % раствором едкого натра. Приготовление мясо — пептонного агара (МПА) К мясо — пептоному бульону добавляют 2% морской водоросли агар-агара, который плавится при 100°С и затвердевает при комнатной температуре. После стерилизации в автоклаве мясо — пептонный агар, разлитый в пробирки, оставляют застыть столбиком или готовят скошенный агар, укладывая пробирки в наклонном положении под углом 20°С. Питательные среды должны отвечать следующим требованиям: 1. питательность - среды должны содержать доступные источники азота, углерода и энергии; 2. изотоничность - они должны содержать набор солей для поддержания осмотического давления; 3. оптимальный показатель рН (для большинства бактерий 7,2-7,6); 4. оптимальный окислительно-восстановительный (редокс) потенциал - высокий для аэробов, низкий для анаэробов; 5. прозрачность, чтобы был виден рост бактерий; 6. стерильность, чтобы не было других бактерий. 28. Классификация сред. По происхождению среды подразделяют на естественные (природные), искусственные и синтетические. -Естественные среды могут содержать компоненты животного (например, кровь, сыворотка, желчь) или растительного (например, кусочки овощей и фруктов) происхождения. -Искусственные среды изготовлены по определённым рецептам из различных настоев или отваров животного или растительного происхождения с добавлением неорганических солей, углеводов и азотистых веществ. -Синтетические среды – содержат определённые химические соединения в точно указанных концентрациях. По концентрации среды бывают жидкие, полужидкие, плотные, сыпучие, сухие. По назначению среды подразделяют на основные (простые: 1%-ная пептонная вода, мясопептонный бульон/агар, бульон/агар Хоттингера и сложные: сахарный бульон/агар, сывороточный бульон/агар, кровяной агар, желчный бульон, желточно-солевой агар); специальные (обогащенные, среды для хранения), элективные, дифференциально-диагностические, консервирующие, транспортные, накопительные. -основные (МПА, МПБ) – простые по составу и применяются для культивирования большинства неприхотливых бактерий; -обогащенные – на основе простых + кровь, сыворотка, асцитическая жидкость и др. Используют для накопления определенной группы бактерий за счет создания условий, оптимальных для одних видов и неблагоприятных для других. Наиболее часто в качестве подобных агентов используют различные красители и химические вещества – соли желчных кислот, тетратионат Na⁺, теллурит K⁺; антибиотики, фуксин, генциановый фиолетовый, бриллиантовый зеленый и др. -дифференциально-диагностические - позволяют различить бактерии по их росту, биохимической активности и другим признакам. В состав этих сред, кроме питательных веществ, обычно включают субстрат, по отношению к которому дифференцируются бактерии, и индикатор. Если микроб ферментирует субстрат, входящий в состав среды, то сдвигается рН среды, и в результате колонии окрашиваются в цвет индикатора; -элективные - используют для избирательного культивирования микроорганизмов определенных видов при подавлении роста других микроорганизмов за счет добавления в среду различных ингибиторов роста микробов, изменения показателя рН, состава питательных веществ в среде и др. -среды накопления - на которых одни виды размножаются быстрее других; -транспортные и консервирующие среды предупреждают отмирание патогенов и подавляют рост сапрофитов, их применяют для временного сохранения микроорганизмов после взятия исследуемого материала. 29. 1) лаг-фаза (англ. lag — запаздывание) — период между посевом бактерий и началом их размножения, продолжительностью 4-5 часов; Z) фаза логарифмического (экспоненциального) роста — период интенсивного деления бактерий, продолжительностью 5-6 часов; 3) фаза стационарного роста, при которой количество жизнеспособных клеток не изменяется, составляя максимальный уровень (М-концентрация); 4) фаза гибели бактерий.  30. Для получения изолированных колоний на практике наиболее часто используют модифицированный метод по Дригальскому (или метод «механического» разобщения). Для этого материал наносят частыми штрихами на поверхность плотной питательной среды в верхней трети чашки. Затем, отступив от основного посева, продолжают посев параллельными частыми штрихами на оставшейся поверхности среды. Подобный метод позволяет получить изолированные колонии и изучать их. Указанные методы пригодны для посева аэробных и факультативно анаэробных бактерий, а также нестрогих анаэробов. -Биологический метод получения чистых культур бактерий. Исследуемым материалом заражают лабораторное животное, чувствительное к какому-то одному микроорганизму, содержащемуся в патологическом материале. У животного возникает инфекционный процесс с накоплением возбудителя во внутренних органах, из которых и выделяют чистую культуру. -Культуральный метод получения чистых культур бактерий. Используется только для бактерий рода Протеус, обладающих «ползучим» характером роста из-за наличия большого количества жгутиков. Исследуемый материал засевают в конденсационную воду у основания скошенного МПА(мясопептонный агар). Протей «выползает» на скошенную часть среды, в то время как остальные бактерии растут на месте посева. -Физический метод получения чистых культур бактерий. Используется для получения чистых культур спорообразующих бактерий. Исследуемый патологический материал подвергают кипячению в течение 5 минут для уничтожения не образующих спор, после чего засевают материал на питательные среды. -Химический метод получения чистых культур бактерий. Используется для получения чистых культур кислотоустойчивых микроорганизмов, главным образом, микобактерий. Исследуемый патологический материал обрабатывают 5%-м раствором серной кислоты, под действием которого погибают некислотоустойчивые ассоцианты. После нейтрализации кислоты материал засевают на питательные среды -Метод механического разобщения для получения чистых культур бактерий. а) Рассев шпателем по Дригальскому. Берут 3 чашки Петри с питательной средой. На 1-ю чашку петлей или пипеткой наносят каплю исследуемого материала и растирают шпателем по всей поверхности питательного агара. Затем шпатель переносят во 2-ю чашку и втирают оставшуюся на шпателе культуру в поверхность питательной среды. Далее шпатель переносят в 3-ю чашку и аналогичным образом производят посев. На 1-й чашке вырастает максимальное количество колоний, на 3-й – минимальное. В зависимости от содержания микробных клеток в исследуемом материале на одной из чашек вырастают отдельные колонии, пригодные для выделения чистой культуры микроорганизма. б) Рассев петлей (посев штрихами). Метод принципиально не отличается от предыдущего, но более экономичен. Берут одну (!!!) чашку Петри с питательным агаром и делят ее на 4 сектора, проводя разграничительные линии на внешней стороне дна чашки. |