микра. Руководстве Берджи бактерии делили по особенностям клеточной стенки бактерий на 4 отдела Gracilicutes

Скачать 241.54 Kb. Скачать 241.54 Kb.

|

|

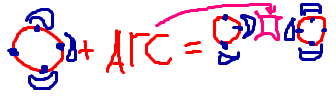

Аллергический метод диагностики инфекций Выявление клеточного иммунного ответа - гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) 1)Введение внутрикожно Аг бактерий 2) Через 48 – 72 часа появляется воспаление 3) Измеряют величину покраснения и папулы Аг →Тхелперы выделяют → лимфокины → Т киллеры →Тцтл- активация фагоцитоза →воспаление Положительная кожная аллергическая проба указывает, что введение аллергена при постановке пробы является повторным, т. е. индивидуум в прошлом имел контакт с микробным агентом. Здесь сказывается основной недостаток диагностической ценности кожно-аллергических проб, так как они могут быть положительными не только у инфицированных, но и у привитых против этих болезней, а также у лиц, переболевших много лет назад, в том числе и у носителей, т. е. положительный тест у здоровых лиц указывает только на контакт с микробным антигеном. 22.Иммунологические реакции в диагностике инфекционных заболеваний. Реакция агглютинации, ее варианты, механизм. Нагрузочные реакции иммунитета (РНГА). Агглютинирующие сыворотки, диагностикумы, их действующее начало, механизм действия, область применения. Реакция агглютинации – склеивание корпускулярных антигенов под действием антител в присутствии электролита. Реакция агглютинации используется для идентификации бактерий по антигенной структуре, в этом случае она ставится на предметном стекле (ориентировочная реакция), для идентификации бактерий по антигенной структуре необходимы диагностические агглютинирующие сыворотки. Диагностические сыворотки – это сыворотки крови кроликов, иммунизированных определенными микробными антигенами. Реакция агглютинации используется также для определения титра и природы антител в серологическом методе диагностики. В этом случае ставится развернутая РА с использованием диагностикумов. Нагрузочные реакции иммунитета – реакции, в которых антиген нагружается на какой-либо носитель. В качестве носителя антигена используются эритроциты (РНГА), частицы латекса(латексная агглютинация), убитые микробные клетки (коагглютинация), частицы активированного угля (угольная конгламерация). Агглютинирующие сыворотки - получают гипериммунизацией кроликов взвесью бактерий. В сыворотке определяют титр антител. Титром агглютинирующей сыворотки называется то максимальное разведение ее, при котором происходит агглютинация с соответствующим микроорганизмом Диагностикумы - диагностические препараты, содержащие антитела и используемые для серологической диагностики. Реакция преципитации, ее варианты, механизм, область применения. Преципитирующие сыворотки, их получение и титрование. Реакция преципитации – это осаждение мелкодисперсного растворимого антигена под действием антител в присутствии электролита. Реакция очень чувствительна в отношении антигена, она позволяет обнаруживать и идентифицировать буквально следы антигена. Варианты постановки: реакция кольцепреципитации, реакция преципитации в геле (агаре). Преципитирующие сыворотки получают иммунизацией кроликов антигенами бактерий, их экстрактами и токсинами. Титром преципитирующей сыворотки называется то максимальное разведение антигена, при котором идет реакция преципитации. Преципитирующие сыворотки выпускаются с высоким титром - не менее 1:100000. Это связано с тем, что антиген, определяемый в реакции преципитации, имеет мелкодисперсную структуру и в единице объема его может содержаться больше, чем в таком же объеме сыворотки - антител. Специфические преципитирующие сыворотки применяются при диагностике инфекционных заболеваний (сибирская язва, чума, туляремия, дифтерия, и др.), в судебно-медицинской экспертизе для определения видовой принадлежности белка, в санитарной практике для обнаружения соответствия белковых веществ в продуктах (при подозрении на фальсификацию). Реакции иммунного лизиса (бактериолиза, гемолиза). Компоненты реакций, практическое применение. Реакция иммунного лизиса – растворение (разрушение) цельноклеточного антигена, соединенного с антителами, в присутствии комплемента. Одним из важнейших защитных свойств иммунной сыворотки (сыворотки, содержащей специфические антитела) при инфекции является ее способность растворять (лизировать) микроорганизмы или другие клеточные элементы, поступившие в организм. Специфические антитела, обусловливающие лизис (растворение) клеток, носят название лизинов. В зависимости от антигена они точнее называются бактериолизинами, спирохетолизинами, цитолизинами и т. д. Лизины способны проявить свое лизирующее действие на антиген только в присутствии дополнительного фактора — к о м п л е м е н т а (от лат. complementum — дополнение). При хранении или подогревании сыворотки комплемент разрушается. Таким образом, реакция лизиса происходит при участии двух компонентов: одного специфического, содержащегося в иммунной сыворотке (антитело), и другого неспецифического, присущего любой сыворотке, как иммунной, так и нормальной(комплемент). Реакция бактериолиза состоит в том, что при соединении иммунной сыворотки с соответствующими живыми бактериями в присутствии комплемента происходит лизис микробов. Р-я бактериолиза наблюдается как в организме иммунного животного, так и в пробирке. Под воздействием антител — бактериолизинов микробы теряют подвижность, меняют форму (набухают), затем распадаются как бы на отдельные зернышки и, наконец, совсем растворяются. Весь этот процесс происходит в течение 15—20 минут. Большинство микроорганизмов, за исключением холерного вибриона и трепонем, малочувствительны к литическому действию комплемента. Поэтому реакция лизиса не нашла широкого применения в лабораторной практике. В практике реакцией бактериолиза пользуются для: 1) определения вида неизвестного микроба при помощи специфической сыворотки; 2) определения в исследуемой сыворотке наличия бактериолизинов к заранее известному микробу. Имунный гемолиз - является разновидностью реакции иммунного лизиса. В качестве антигена в этой реакции применяют эритроциты, которые разрушаются гемолизинами (антителами против эритроцитов) в присутствии комплемента. Гемолизины появляются в организме при искусственной иммунизации чужеродными эритроцитами. Иммунная сыворотка, содержащая гемолизины, носит название гемолитической сыворотки. Реакция гемолиза состоит в том, что при воздействии гемолитической сыворотки на соответствующие эритроциты в присутствии комплемента происходит их разрушение (гемолиз) - взвесь эритроцитов превращается в ярко-красную прозрачную жидкость — так называемую «лаковую кровь». Действие иммунной гемолитической сыворотки строго специфично — она вызывает гемолиз только тех эритроцитов, которые были взяты для иммунизации. Реакция гемолиза благодаря своей демонстративности получила широкое применение в лабораторной практике: ею пользуются в качестве показателя адсорбции комплемента при диагностических реакциях, например реакция Вассермана для диагностики сифилиса и аналогичных ей диагностических реакциях при других заболеваниях. Обычно для реакции гемолиза принято пользоваться в качестве антигена бараньими эритроцитами и, следовательно, гемолитической сывороткой, полученной при иммунизации животного (кролика) теми же эритроцитами. Реакцию иммунного гемолиза используют для определения: 1. количества комплемента в сыворотке крови людей, 2. в качестве индикатора связывания комплемента в реакции связывания комплемента (РСК) Реакция связывания комплемента, компоненты реакции. Определение титра и рабочей дозы комплемента, гемолитической сыворотки и антигена. Практическое применение РСК. Данная реакция используется для серодиагностики и обнаружения АГ в исследуемом материале, сероидентификации выделенных культур. Она характеризуется высокой чувствительностью и достаточной специфичностью, а также возможностью применения как корпускулярных, так и растворимых Г. Последнее связано с тем, что комплемент связывается с Fc- фрагментом АТ независимо от их специфичности. Таким образом, способность комплемента связываться только с комплексом АГ-АТ за счет Fc-фрагментов последнего и на вызывать гемолиз сенсибилизированных эритроцитов (тест-система) послужила основой для широкого применения РСК в лабораторной практике в течение прошедшего столетия. Для постановки РСК требуется предварительная подготовка ингредиентов реакции, особенно комплемента, в качестве которого используют сыворотку морской свинки с установкой рабочей дозы. Однако за последние десятилетия выпускается сухой оттитрованный комплемент, что значительно облегчило постановку реакции. Исследуемые сыворотки крови и антигены обязательно контролируются на антикомплиментарность. Постановку основного опыта производят в пробирках путем внесения в нее определенных объемов сыворотки крови, антигена и рабочей дозы комплемента. Смесь инкубируют в термостате при температуре 37 градусов в течение часа. Регистрацию результатов реакции проводят по гемолизу сенсибилизированных эритроцитов барана. Их приготавливают при смешивании гемолитической сыворотки кролика с эритроцитами барана. При внесении комплемента в эту смесь происходит реакция гемолиза. Т.о в тех случаях, когда комплемент не связывается с исследуемой системой АГ-АТ, т.е. остается свободным, наблюдается полный гемолиз бараньих эритроцитов, который свидетельствует об отрицательной реакции. Отсутствие гемолиза указывает на связывание комплемента системой АГ-АТ, т.е на положительную реакцию. Неполные антитела, их характеристика. Обнаружение неполных антител к резус фактору у беременных женщин (реакция Кумбса прямая и непрямая). Неполные АТ – АТ, имеющие только один активный центр – являются одновалентными. Реакция Кумбса. Метод выявляет неполные (одновалентные) АТ, образующиеся при бруцеллезе, резус-конфликте или системных коллагенозах. Для постановки реакции необходима антиглобулиновая сыворотка, содержащая полные ( как минимум двухвалентные) АТ. Неполные антитела в отличии от нормальных моновалентны, поскольку они имеют один активный центр, способный взаимодействовать только с одним эпитопом: в то время как другие эпитопы остаются не связанными. В результате этого не происходит образования крупных комплексов, выпадающих в осадок в растворе электролита. Последние проявляются только в реакциях с бивалентными АТ. Для исправления этого положения вводится антиглобулиновая сыворотка (АГС), содержащая бивалентные АТ к глобулину, которая свяжет между собой моновалентные АТ. Содержащиеся в исследуемом материале. Таким образом произойдет визуально видимая гемагглютинации или агглютинация, свидетельствующая о наличии в исследуемой сыворотке неполных (моновалентных) антител. Например, в случае беременности резус-отрицательной женщины резус-положительным плодом у нее в сыворотке крови появятся неполные антитела. Для их выявления в пробирку с исследуемой сывороткой крови вносят резус- положительные эритроциты, а затем АГС. Появление гемагглютинации свидетельствует о положительной реакции. прямая реакция Кумбса(кровь ребёнка)  2)непрямая реакция Кумбса(кровь матери) АТ к эритроцитам + эритроциты + АГС 27. Иммуннофлюоресценция (прямая и непрямая ) в диагностике инфекционных болезней. Компоненты реакции и необходимое оборудование. Разработана А. Кунсом и носит его имя (метод Кунса). Это один из методов исследования, в котором используются меченные антитела. В качестве метки используется краситель, дающий свечение в ультрафиолетовых лучах (изоцианат флюоресцеина или просто флюорохром). РИФ используется в двух модификациях: прямой метод Кунса и непрямой метод Кунса. Прямой метод: исследуемый материал, зафиксированный на предметном стекле, обрабатывается меченой флюорохромом диагностической сывороткой; обязательный этап реакции – отмывка от непрореагировавших антител; если в исследуемом материале есть искомый антиген, меченные антитела фиксируются на антигене и после отмывки такой комплекс выявляется по свечению при просматривании препарата под люминесцентным микроскопом. Непрямой метод: в этом случае реакция идет в два этапа – на первом этапе используется немеченая диагностическая сыворотка, на втором этапе используется меченая флюорохромом антиглобулиновая сыворотка; с помощью непрямого метода можно выявлять в исследуемом материале как наличие антигена, так и наличие и титр специфических антител. Люминесцирующие (флюоресцирующие) сыворотки представляют собой иммунные сыворотки, содержащие специфические антитела, меченые флюоресцирующими красителями. При приготовлении люминесцирующих сывороток проводят присоединение к глобулиновой фракции иммунной сыворотки флюорохромов путем прочной химической связи. Люминесцирующие сыворотки используют при постановке РИФ. 28.Реакция нейтрализации токсина антитоксином, практическое применение. Анатоксины, антитоксические сыворотки, их получение, титрование, применение. Реакция нейтрализации – способность антител нейтрализовать токсины, вирусы, яды змей. Используется для индикации и идентификации токсинов, для идентификации вирусов, и др. РН не дает видимого результата in vitro, поэтому она учитывается по биопробе на животных или в культуре ткани. РН in vivo может быть использована для определения степени напряженности антитоксического иммунитета в организме человека (проба Шика). Токсин – яд микробного происхождения. Токсины микробов делятся на эндотоксины и экзотоксины. . Анатоксин – обезвреженный токсин. Получают из экзотоксинов путем их обработки формалином и теплом. Анатоксин не обладает ядовитостью, при том сохраняет антигенные и иммуногенные свойства токсина. Сила действия анатоксина измеряется в ИЕ. ИЕ (иммуногенная единица) – это такое количество анатоксина, которое в смеси с 1 АЕ сыворотки дает инициальную флоккуляцию. Титр анатоксина – количество ИЕ в 1 мл. Анатоксины титруют в реакции флоккуляции. Анатоксин используется в качестве вакцины для создания активного антитоксического иммунитета. Примером таких вакцин являются дифтерийный анатоксин, столбнячный анатоксин и др. Анатоксин используется также дл получения антитоксических сывороток. Антитоксин или антитоксическая сыворотка – сыворотка, содержащая антитела к токсину. Антитоксические сыворотки – это гетерологичные сыворотки, их получают путем гипериммунизации лошадей соответствующими анатоксинами с последующим взятием у животных крови и получения сыворотки. Содержание антитоксина в антитоксических сыворотках выражается в международных единицах (ME), принятых ВОЗ. 29.Реакция флокуляции, компоненты реакции, практическое применение. Реакция флоккуляции (РФ) - используется для титрования антитоксических сывороток, токсинов и анатоксинов. В реакции флоккуляции в качестве антигена участвует токсин или анатоксин. При смешивании их в эквивалентных соотношениях с антитоксической сывороткой появляется помутнение, а затем рыхлый осадок. Реакции возможны только с лошадиными (но не с кроличьими) антитоксическими сыворотками или антитиреоглобулиновыми человеческими антисыворотками. Механизм РФ сходен с таковым реакции преципитации. В реакциях нейтрализации и флоккуляции участвуют в качестве компонентов - токсины, анатоксины, антитоксины (антитоксические сыворотки) Иммуноферментный анализ в диагностике инфекций (выявление микробных антигенов или антител ), компоненты реакций. Иммуноферментный анализ или метод – выявление антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных с ферментом-меткой. После соединения антигена с меченной ферментом иммунной сывороткой в смесь добавляют субстрат-хромоген. Субстрат расщепляется ферментом и изменяется цвет продукта реакции – интенсивность окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся молекул антигена и антител. ИФА применяют для диагностики вирусных, бактериальных и паразитарных болезней, в частности для диагностики ВИЧ-инфекций, гепатита В и др., а также определения гормонов, ферментов, лекарственных препаратов и других биологически активных веществ, содержащихся в исследуемом материале. Индикация микробных антигенов в патологическом материале с помощью иммунологических реакций. Иммунологические реакции (ИР) широко используются в лабораторной диагностике инфекций. Их применяют: 1) для выявления антител в сыворотке крови, т.е. в серологической диагностике инфекционного заболевания; 2) для определения вида или серовара микроорганизма, т.е. антигенной идентификации его. ИР выявляют образование комплекса АГ-АТ. При этом неизвестный компонент определяют по известному. ИР отличаются высокой чувствительностью и специфичностью (определяется особенностью строения активного центра АТ и детерминант АГ). Они характеризуются стадийностью развития. Первая стадия специфическая, невидимая для глаз, характеризуется соединением детерминантной группы АГ с активным центром АТ. В результате образуется комплекс АГ-АТ, утративший растворимость а изотонических растворах. Вторая стадия — неспецифическая, видимая на глаз, причем характер проявления зависит от состояния АГ, АТ и условия среды, в которой происходит взаимодействие АГ и АТ. При взаимодействии АТ с корпускулярными антигенами (бактерии, животные клетки, др. клетки) наступают видимые невооруженным глазом изменения (например, хлопья агглютината, лизис клеток). Если с АТ соединяются растворимые (мелкодисперсные) АГ, образование комплексов выявляют в результате предварительной адсорбции АГ (АТ) на корпускулярных веществах (эритроцитах, частичках угля и др.) В зависимости от состояния АГ, АТ и особенностей среды, в которой взаимодействуют АГ и АТ, различают реакции агглютинации, преципитации, лизиса, комплемента, нейтрализации и др. ИР подразделяются на простые (двухкомпонентные, участвуют только АГ, АТ) и сложные (трехкомлонентные и многокомпонентные, участвуют АГ, АТ и реагирующая система — сенсибилизированные эритроциты, культура клеток, кожа восприимчивого животного и др.). В настоящее время широкое применение получили ИР, в которых участвуют меченые АГ и АТ (р. иммунофлюорес-ценции, радиоиммунный и иммуноферментный методы Теории иммунитета: Эрлиха, Ерне, Бернета. |