Практическое занятие 1 ВНД. Сенсорной системой

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

|

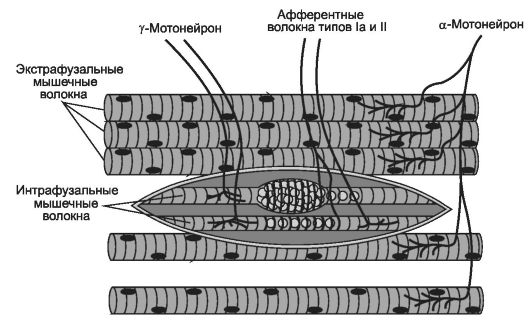

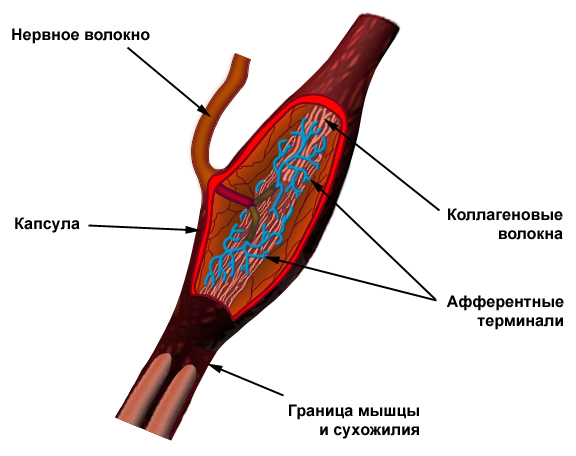

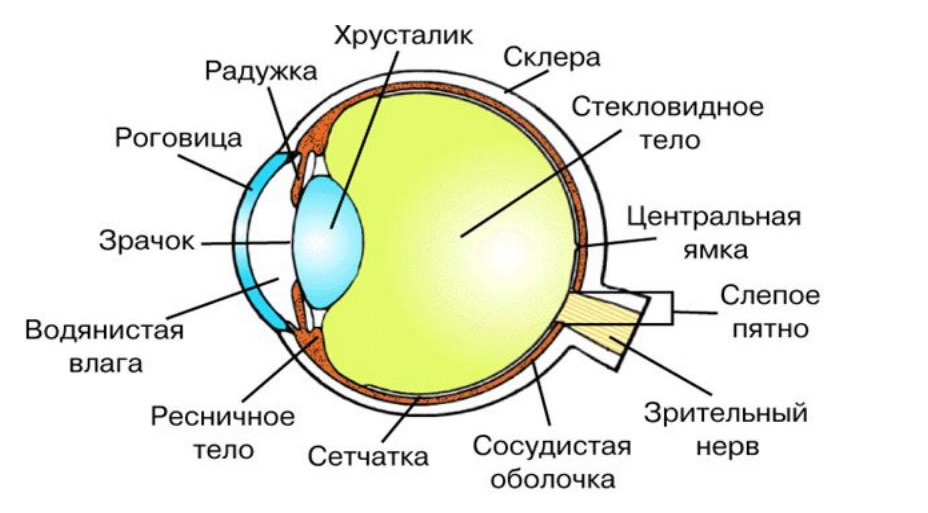

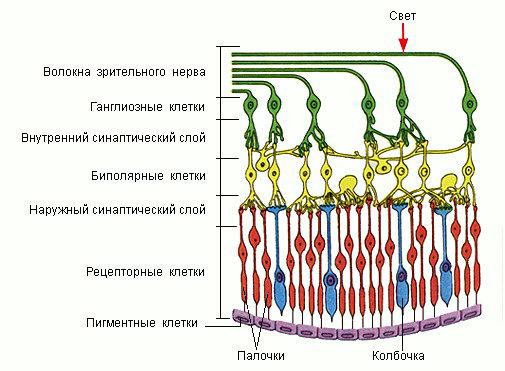

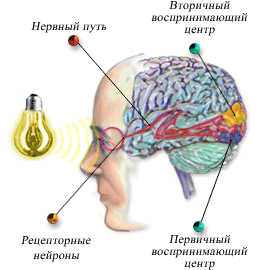

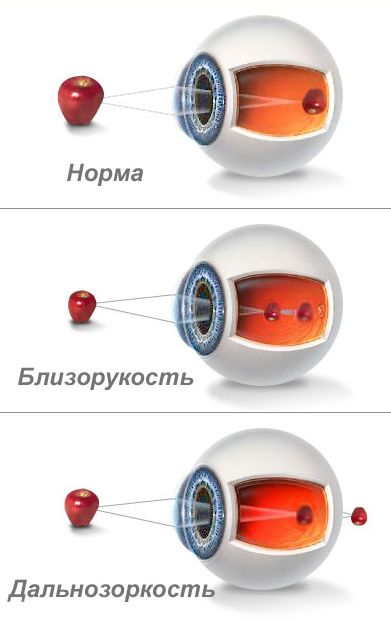

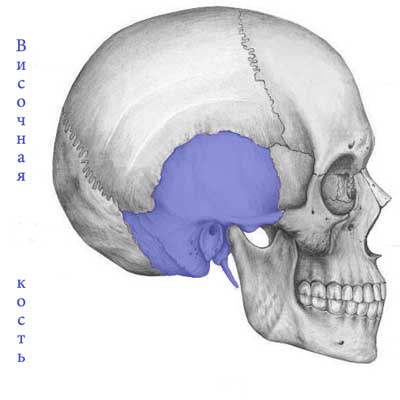

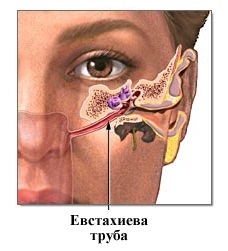

холодовые терморецепторы: многочисленные; лежат близко к поверхности. тепловые терморецепторы: их значительно меньше; лежат в более глубоком слое кожи. специфические терморецепторы: воспринимают только температуру; неспецифические терморецепторы: воспринимают температурные и механические раздражители. Терморецепторы реагируют на изменение температуры повышением частоты генерируемых импульсов, устойчиво длящимся все время действия стимула. Изменение температуры на 0,2 °С вызывает длительные изменения их импульсации. В некоторых условиях холодовые рецепторы могут быть возбуждены теплом, а тепловые холодом. Этим объясняется возникновение острого ощущения холода при быстром погружении в горячую ванну или обжигающее действие ледяной воды. Начальные температурные ощущения зависят от разницы температуры кожи и температуры действующего раздражителя, его площади и места приложения. Так, если руку держали в воде температуры 27 °С, то в первый момент при переносе руки в воду, нагретую до 25 °С, она кажется холодной, однако уже через несколько секунд становится возможной истинная оценка абсолютной температуры воды. Болевая рецепция Болевая чувствительность имеет первостепенное значение для выживания организма, являясь сигналом об опасности при сильных воздействиях различных факторов. Импульсы болевых рецепторов часто свидетельствуют о патологических процессах в организме. На данный момент не найдены специфическе болевые рецепторы. Сформулированы две гипотезы об организации болевого восприятия: Существуют специфические болевые рецепторы — свободные нервные окончания с высоким порогом реакции; Специфических болевых рецепторов не существует; боль возникает при сверхсильном раздражении любых рецепторов. Механизм возбуждения рецепторов при болевых воздействиях пока не выяснен. Наиболее общей причиной возникновения боли можно считать изменение концентрации Н+ при токсическом воздействии на дыхательные ферменты или при повреждении клеточных мембран. Одной из возможных причин длительной жгучей боли может быть выделение при повреждении клеток гистамина, протеолитических ферментов и др. веществ, вызывающих цепочку биохимических реакций, приводящих к возбуждению нервных окончаний. Болевая чувствительность практически не представлена на корковом уровне, поэтому высшим центром болевой чувствительности является таламус, где 60 % нейронов в соответствующих ядрах .четко реагирует на болевое раздражение. АДАПТАЦИЯ БОЛЕВЫХ РЕЦЕПТОРОВ Адаптация болевых рецепторов зависит от многочисленных факторов и ее механизмы мало изучены. Например, заноза, будучи неподвижной, не вызывает особых болевых ощущений. Пожилые люди в некоторых случаях "привыкают не замечать" головной боли или боли в суставах. Однако в очень многих случаях болевые рецепторы не обнаруживают существенной адаптации, что делает страдания больного особенно длительными и мучительными и требует применения анальгетиков. Болевые раздражения вызывают ряд рефлекторных соматических и вегетативных реакций. При умеренной выраженности эти реакции имеют приспособительное значение, но могут привести к тяжелым патологическим эффектам, например к шоку. Среди этих реакций отмечают повышение мышечного тонуса, частоты сердечных сокращений и дыхания, повышение ил понижение давления, сужение зрачков, увеличение содержания глюкозы в крови и ряд других эффектов. ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ При болевых воздействиях на кожу человек локализует их достаточно точно, но при заболеваниях внутренних органов могут вознкать отраженные боли. Например, при почечной колике, больные жалуются на "вступающие" резкие боли в ногах и прямой кишке. Могут быть и обратные эффекты. проприорецепция Виды проприорецепторов: нервно-мышечные веретена: дают информацию о скорости и силе мышечного растяжения и сокращения; сухожильные рецепторы Гольджи: дают информацию о силе мышечного сокращения. Функции проприорецепторов: восприятие механических раздражений; восприятие пространственного расположения частей тела. НЕРВНО-МЫШЕЧНОЕ ВЕРЕТЕНО Нервно-мышечное веретено — сложный рецептор, который включает видоизмененные мышечные клетки, афферентные и эфферентные нервные отростки и контролирует как скорость, так и степень сокращения и растяжение скелетных мышц. Нервно-мышечное веретено расположено в толще мышцы. Каждое веретено покрыто капсулой. Внутри капсулы находится пучок специальных мышечных волокон. Веретена расположены параллельно волокнам скелетных мышц, поэтому при растяжении мышцы нагрузка на веретена увеличивается, а при сокращении — уменьшается.  Рис. Нервно-мышечное веретено СУХОЖИЛЬНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ГОЛЬДЖИ Находятся в зоне соединения мышечных волокон с сухожилием. Сухожильные рецепторы слабо реагируют на растяжение мышцы, но возбуждаются при ее сокращении. Интенсивность их импульсации примерно пропорциональна силе сокращения мышцы.  Рис. Сухожильный рецептор Гольджи СУСТАВНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ Они изучены меньше, чем мышечные. Известно, что суставные рецепторы реагируют на положение сустава и на изменения суставного угла, участвуя таким образом в системе обратных связей от двигательного аппарата и в управлении им. Зрительный анализатор включает: периферический отдел: рецепторы сетчатки глаза; проводниковый отдел: зрительный нерв; центральный отдел: затылочная доля коры больших полушарий. Функция зрительного анализатора: восприятие, проведение и расшифровка зрительных сигналов. Строения глаза Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата. Вспомогательный аппарат глаза брови — защита от пота; ресницы — защита от пыли; веки — механическая защита и поддержание влажности; слезные железы — расположены у верхней части наружного края глазницы. Она выделяет слезную жидкость, увлажняющую, промывающую и дезинфицирующую глаз. Избыток слёзной жидкости удаляется в носовую полость через слёзный канал, расположенный во внутреннем углу глазницы. ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО Глазное яблоко имеет примерно сферическую форму с диаметром около 2,5 см. Оно расположено на жировой подушке в переднем отделе глазницы. Глаз имеет три оболочки: белочная оболочка (склера) с прозрачной роговицей — наружная очень плотная фиброзная оболочка глаза; сосудистая оболочка с наружной радужной оболочкой и ресничным телом — пронизана кровеносными сосудами (питание глаза) и содержит пигмент, препятствующий рассеиванию света через склеру; сетчатая оболочка (сетчатка) — внутренняя оболочка глазного яблока — рецепторная часть зрительного анализатора; функция: непосредственное восприятие света и передача информации в центральную нервную систему.  Коньюктива — слизистая оболочка, соединяющая глазное яблоко с кожным покровами. Белочная оболочка (склера) — внешняя прочная оболочка глаза; внутренняя часть склеры непроницаема для сетовых лучей. Функция: защита глаза от внешних воздействий и светоизоляция; Роговица — передняя прозрачная часть склеры; является первой линзой на пути световых лучей. Функция: механическая защита глаза и пропускание световых лучей. Хрусталик — двояковыпуклая линза, расположенная за роговицей. Функция хрусталика: фокусировка световых лучей. Хрусталик не имеет сосудов и нервов. В нем не развиваются воспалительные процессы. В нем много белков, которые иногда могут терять свою прозрачность, что приводит к заболеванию, называемому катаракта. Сосудистая оболочка — средняя оболочка глаза, богатая сосудами и пигментом. Радужная оболочка — передняя пигментированная часть сосудистой оболочки; содержит пигменты меланин и липофусцин, определяющие цвет глаз. Зрачок — круглое отверстие в радужной оболочке. Функция: регуляция светового потока, поступающего в глаз. Диаметр зрачка непроизвольно меняется с помощью гладких мышц радужной оболочки при изменении освещенности. Передняя и задняя камеры — пространство спереди и сзади радужной оболочки, заполненное прозрачной жидкостью (водянистой влагой). Ресничное (цилиарное) тело — часть средней (сосудистой) оболочки глаза; функция: фиксация хрусталика, обеспечение процесса аккомодации (изменение кривизны) хрусталика; продуцирование водянистой влаги камер глаза, терморегуляция. Стекловидное тело — полость глаза между хрусталиком и глазным дном, заполненная прозрачным вязким гелем, поддерживающим форму глаза. Сетчатка (ретина) — рецепторный аппарат глаза. СТРОЕНИЕ СЕТЧАТКИ Сетчатка образована разветвлениями окончаний зрительного нерва, который, подойдя к глазному яблоку, проходит через белочную оболочку, причем оболочка нерва сливается с белочной оболочкой глаза. Внутри глаза волокна нерва распределяются в виде тонкой сетчатой оболочки, которая выстилает задние 2/3 внутренней поверхности глазного яблока. Сетчатка состоит из опорных клеток, образующих сетчатую структуру, откуда и произошло ее название. Световые лучи воспринимает только ее задняя часть. Сетчатая оболочка по своему развитию и по функции представляет собой часть нервной системы. Все же остальные части глазного яблока играют вспомогательную роль для восприятия сетчаткой зрительных раздражений. Сетчатая оболочка — это часть мозга, выдвинутая наружу, ближе к поверхности тела, и сохраняющая с ним связь с помощью пары зрительных нервов. Нервные клетки образуют в сетчатке цепи, состоящие из трех нейронов (см. рис. ниже): первые нейроны имеют дендриты в виде палочек и колбочек; эти нейроны являются конечными клетками зрительного нерва, они воспринимают зрительные раздражения и представляют собой световые рецепторы. вторые — биполярные нейроны; третьи — мультиполярные нейроны (ганглиозные клетки); от них отходят аксоны, которые тянутся по дну глаза и образуют зрительный нерв.  Светочувствительные элементы сетчатки: палочки — воспринимают яркость; колбочки — воспринимают цвет. Палочки содержат вещество родопсин, благодаря которому палочки возбуждаются очень быстро слабым сумеречным светом, но не могут воспринимать цвет. В образовании родопсина участвует витамин А. При его недостатке развивается «куриная слепота». Колбочки медленно возбуждаются и только ярким светом. Они способны воспринимать цвет. В сетчатке находится три вида колбочек. Первые воспринимают красный цвет, вторые — зеленый, третьи — синий. В зависимости от степени возбуждения колбочек и сочетания раздражений, глаз воспринимает различные цвета и оттенки. Палочки и колбочки в сетчатой оболочке глаза перемешаны между собой, но в некоторых местах они расположены очень густо, в других же редко или отсутствуют совсем. На каждое нервное волокно приходится примерно 8 колбочек и около 130 палочек. В области желтого пятна на сетчатке нет палочек — только колбочки, здесь глаз обладает наибольшей остротой зрения и наилучшим восприятием цвета. По-этому глазное яблоко находится в непрерывном движении, так чтобы рассматриваемая часть объекта приходилась на желтое пятно. По мере удаления от желтого пятна плотность палочек увеличивается, но потом уменьшается. При низкой освещенности в процессе видения участвуют только палочки (сумеречное видение), и глаз не различает цвета, зрение оказывается ахроматическим (бесцветным). От палочек и колбочек отходят нервные волокна, которые, соединяясь, образуют зрительный нерв. Место выхода из сетчатки зрительного нерва называется диском зрительного нерва. В области диска зрительного нерва светочувствительных элементов нет. Поэтому это место не дает зрительного ощущения и называется слепым пятном. МЫШЦЫ ГЛАЗА глазодвигательные мышцы — три пары поперечно-полосатых скелетных мышц, которые прикрепляются к коньюктиве; осуществляют движение глазного яблока; мышцы зрачка — гладкие мышцы радужки (круговая и радиальная), меняющие диаметр зрачка; Круговая мышца (сжиматель) зрачка иннервируется парасимпатическими волокнами из глазодвигательного нерва, а радиальная мышца (расширитель) зрачка — волокнами симпатического нерва. Радужная оболочка, таким образом, регулирует количество света, поступающего в глаз; при сильном, ярком свете зрачок суживается и ограничивает поступление лучей, а при слабом — расширяется, давая возможность проникнуть большему количеству лучей. На диаметр зрачка влияет гормон адреналин. Когда человек находится в возбужденном состоянии (при испуге, гневе и т. д.), количество адреналина в крови увеличивается, и это вызывает расширение зрачка. Движения мышц обоих зрачков управляются из одного центра и происходят синхронно. Поэтому оба зрачка всегда одинаково расширяются или суживаются. Даже если подействовать ярким светом на один только глаз, зрачок другого глаза тоже суживается. мышцы хрусталика (цилиарные мышцы) — гладкие мышцы, изменяющие кривизну хрусталика (аккомодация --фокусировка изображения на сетчатке). Проводниковый отдел Зрительный нерв является проводником световых раздражений от глаза к зрительному центру и содержит чувствительные волокна. Отойдя от заднего полюса глазного яблока, зрительный нерв выходит из глазницы и, войдя в полость черепа, через зрительный канал, вместе с таким же нервом другой стороны, образует перекрест (хиазму) под гиполаламусом. После перекреста зрительные нервы продолжаются в зрительных трактах. Зрительный нерв связан с ядрами промежуточного мозга, а через них — с корой больших полушарий. Каждый зрительный нерв содержит совокупность всех отростков нервных клеток сетчатки одного глаза. В области хиазмы происходит неполный перекрест волокон, и в составе каждого зрительного тракта оказывается около 50% волокон противоположной стороны и столько же волокон своей стороны.  Центральный отдел Центральный отдел зрительного анализатора расположен в затылочной доле коры больших полушарий. Импульсы от световых раздражений по зрительному нерву проходят к мозговой коре затылочной доли, где расположен зрительный центр. В волокна каждого нерва связаны с двумя полушариями мозга, причем изображение, получаемое на левой половине сетчатки каждого глаза, анализируется в зрительной коре левого полушария, а на правой половине сетчатки — в коре правого полушария.  нарушение зрения С возрастом и под воздействием других причин способность управлять кривизной поверхности хрусталика ослабевает. Близорукость (миопия) — фокусировка изображение перед сетчаткой; развивается из-за увеличения кривизны хрусталика, которая может возникнуть при неправильном обмене веществ или нарушении гигиены зрения. Исправляют очками с вогнутыми линзами. Дальнозоркость — фокусировка изображения позади сетчатки; возникает вследствие уменьшения выпуклости хрусталика. Исправляют очками с выпуклыми линзами.  Существует два пути проведения звуков: воздушная проводимость: через наружный слуховой проход, барабанную перепонку и цепь слуховых косточек; тканевая проводимость: через ткани черепа. Функция слухового анализатора: восприятие и анализ звуковых раздражений. Периферический отдел: слуховые рецепторы в полости внутреннего уха. Проводниковый отдел: слуховой нерв. Центральный отдел: слуховая зона в височной доле коры больших полушарий.   Рис. Височная кость Рис. Расположение органа слуха в полости височной кости строение уха Орган слуха у человека расположен в полости черепа в толще височной кости. Он делится на три отдела: наружное, среднее и внутреннее ухо. Эти отделы тесно связаны анатомически и функционально. Наружное ухо состоит из наружного слухового прохода и ушной раковины. Среднее ухо — барабанная полость; она отделена барабанной перепонкой от наружного уха. |