Шке верхней атмосферы, о метеорологических условиях по

Скачать 1.82 Mb. Скачать 1.82 Mb.

|

|

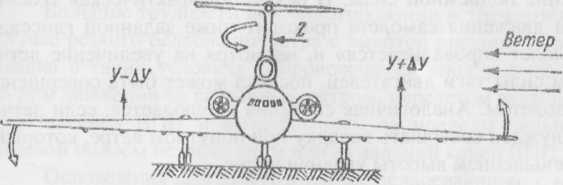

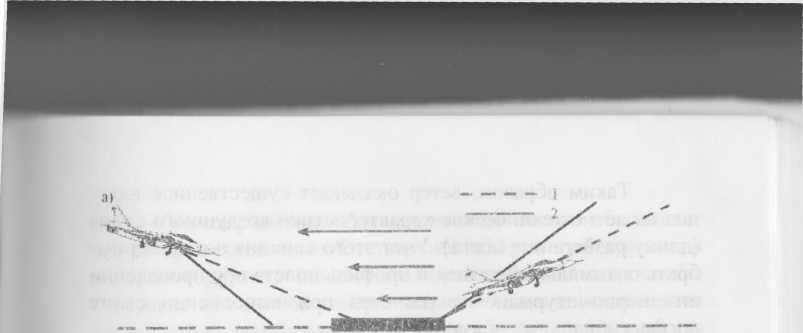

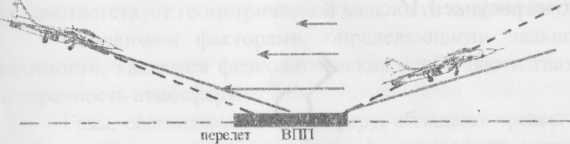

Местные ветры - воздушные течения, возникающие и приобретающие типичные свойства под влиянием местных физико-географических и термических условий. Над территорией РФ наблюдаются следующие основные типы местных ветров. Бризы - ветры с суточной периодичностью, возникающие по берегам морей и больших озер, а также на некото рых больших реках. Дневной (морской) бриз направлен с моря на сушу, ночной (береговой) - с суши на море. Морской бриз начинается с 10-11 ч утра и распространяется вглубь континента на 20-40 км. Его вертикальная мощность достигает в среднем 1000 м. Береговой бриз начинается после захода солнца, распространяется вглубь моря на 8-10 км, достигая высоты около 250 м. Горно-долинные ветры - местная циркуляция воздуха между горным хребтом и долиной с суточным периодом: днем - из долины вверх по нагретому склону, ночью - со склонов горы в долину. Горно-долинные ветры наблюдаются во всех горных системах и особенно хорошо выражены в ясную погоду летом. Бора - сильный холодный ветер, направленный с прибрежных невысоких гор (высотой до 1000 м) на море. Бора распространяется вглубь моря на несколько километров, а вдоль побережья - на несколько десятков километров. Вертикальная мощность потока составляет примерно 200 м. Новороссийская бора (норд-ост), наблюдающаяся в холодную половину года со скоростью 40-60 м/с, вызывает понижение температуры до минус 20-25 °С. Разновидностью боры является сарма - ветер, дующий на западном берегу Байкала. Фен - теплый сухой ветер, направленный с гор, часто сильный и порывистый. При фене на наветренной стороне хребта наблюдаются сложные метеорологические условия (облачность, осадки, плохая видимость), на подветренной стороне, наоборот - сухая, малооблачная погода. Фены чаще всего наблюдаются в Закавказье, на Северном Кавказе и горах Средней Азии. Афганец - жаркий и очень пыльный ветер южного и юго-западного направления. При афганце видимость на большой территории сильно ухудшается, затрудняя полеты самолетов и особенно их взлет и посадку. На юге Таджики- стана и юго-востоке Туркменистана афганец наблюдается во все времена года. Средний ветер слоя атмосферы - расчетный ветер, который оказывает такое же результирующее действие на тело за время его прохождения данного слоя, как и реальный ветер в этом слое. Данные о среднем ветре в различных слоях атмосферы дают возможность судить о направлении и скорости перемещения радиоактивного облака, а следовательно, об уровне радиации и площадях опасных зон заражения атмосферы и местности. Расчет и графическое отображение среднего ветра производятся в метеоподразделениях по данным шаропилотных наблюдений. Кроме того, горизонтальные движения воздуха оказывают непосредственное влияние на полет ВС. Это влияние проявляется двояким образом: во-первых, ветер как движущаяся воздушная среда изменяет скорость и направление перемещения ВС по отношению к земной поверхности; во-вгорых, вследствие того, что структура ветра носит турбулентный характер, нарушается равновесие аэродинамических сил при горизонтальном полете, за счет чего появляются добавочные ускорения, вызывающие вредные перегрузки и болтанку. Взлет и посадку самолета производят, как правило, против ветра. Это объясняется тем, что как при взлете, так и при посадке, встречный ветер, создавая дополнительный обдув самолета и увеличивая плотность набегающего воздушного потока, обеспечивает большую устойчивость и управляемость самолета. Вместе с тем встречный ветер уменьшает скорость отрыва и посадочную скорость относительно поверхности земли, а это приводит к сокращению длины разбега при взлете и длины пробега при посадке самолета (взлетно-посадочной дистанции). Для выполнения взлета и посадки самолетов при встречном ветре при проектировании и строительстве ВПП ориентируют по возможности по преобладающему направлению ветра. Однако вследствие значительной изменчивости направления ветра взлет и посадку нередко приходится совершать при сильном боковом ветре или при ветре с большой боковой составляющей. Это существенно осложняет пилотирование самолета. При взлете с боковым ветром образуются дополнительные аэродинамические силы, затрудняющие управление самолетом (рисунок 1.14). Под влиянием этих сил возникают кренящий и разворачивающий моменты. Кренящий момент образуется из-за неравномерного обдува крыльев. На наветренной плоскости крыла подъемная сила V возрастает, на подветренной, наоборот, уменьшается на величину ДУ, что может привести к опрокидыванию самолета на подветренную сторону.  Рисунок 1.14 - Воздействие бокового ветра Для обеспечения безопасности взлета и посадки устанавливается предельно допустимая для каждого типа самолета скорость бокового ветра (боковой составляющей), при которой они возможны. Ее значение зависит от конструктивных особенностей самолета и удельной нагрузки на крыло Сдвиг ветра - эго резкое пространственное изменение скорости и (или) направления ветра. Рассмотрим конкретные ситуации. Самолет, при посадке движущийся против ветра, попадает в нижележащий слой с более слабым встречным ветром. При этом воздушная скорость уменьшается, и, следовательно, происходит уменьшение подъемной силы. В результате фактическая траектория движения самолета проходит ниже заданной глиссады, самолет «проваливается» и, несмотря на увеличение летчиком силы тяги двигателей, посадка может быть совершена с недолетом. Аналогичная ситуация наблюдается, если летчик вынужден совершать посадку при попутном ветре, который с уменьшением высоты увеличивается. При взлете в условиях увеличения скорости встречного ветра с высотой на самолет, попадающий в слой более сильного ветра, будет действовать большая подъемная сила, чем на нижележащих уровнях, и его фактическая 1раектория набора высоты, как показано на рисунке 1.15 ц, будет лежать выше заданной. Это может привести к переходу на закрити- ческие углы атаки, к сваливанию самолета.  НСДО.ТСТ ВПП б)  Рисунок 1.15- Влияние вертикального сдвига ветра на взлет и посадку самолета 1 - предполагаемая траектория движения; 2 - действительная траектория движения Большие трудности при пилотировании встречаются и в случае резкого ослабления ветра с высотой рисунок 1.15 6. Посадка в таких условиях сопровождается «подбрасыванием» при движении со встречным ветром, перелетом заданной точки касания ВПП и выкатыванием за пределы дальней концевой полосы безопасности или за дальний конец ВПП. Осложнения при взлете в случае ослабевающего с высотой встречного ветра возникают из-за падения подъемной силы и «проваливания» самолета, вследствие чего он может выйти за нижний предел сектора безопасного набора высоты (рисунок 1.15 6). Так как при взлете практически нет возможности дополнительного резкого увеличения силы тяги, то возникает опасность столкновения самолета с окружающими аэродром препятствиями (высокие искусственные сооружения, рельеф местности). Таким образом, ветер оказывает существенное влияние на летно-технические характеристики воздушного судна (длину разбега и пробега). Учет этого влияния позволяет вы брать оптимальный режим и профиль полета при проведении инженерно-штурманских расчетов при выполнении своих профессиональных обязанностей. На картах погоды направление и скорость ветра на метеорологической станции указывается так, как представлено на рисунке 1.16. Рисунок 1.16- Информация о ветре Элемент наноски, подходящий к кружку станции, показывает направление ветра (откуда дует), т.е. в данном примере ветер дует с северо-запада и имеет направление 310°. Меньшие по размеру элементы, перпендикулярные вектору направления, определяют скорость воздушного потока. В данном примере скорость составляет 8 м/с (большая палочка - 5 м/с и маленькая палочка - 3 м/с). Информация о правилах отображения данных о ветре на картах погоды подробнее будет рассмотрена позднее. 1.3.3 Видимость  сфере. Видимость - зрительное восприятие объектов в атмо Видимость является одним из наиболее важных метеорологических факторов, влияющих на выполнение полетов, и особенно на взлет и посадку ВС. Геометрическая дальность видимости обусловливается кривизной земной поверхности. Границей кругозора является горизонт - линия, на которой небесный свод как бы пересекается с земной поверхностью. Чем выше поднимается наблюдатель, тем больше геометрическая дальность видимости. Расстояние, начиная с которого предмет становится видимым из-за горизонта, называется дальностью открытия, она соответствует геометрической дальности видимости. Основными факторами, определяющими дальность видимости, являются физиологические особенности глаза и прозрачность атмосферы. Газы, составляющие атмосферу, обладают чрезвычайно большой прозрачностью. Если бы атмосфера состояла только из одних чистых газов, то дальность видимости в светлое время суток достигала бы сотен километров. Водяные капли, ледяные кристаллы, частички пыли и дыма, взвешенные в атмосфере, рассеивают световые лучи. В результа-. те образуется оптическая дымка, которая ухудшает видимость объектов и огней в атмосфере. Чем больше в воздухе взвешенных частиц, тем больше яркость оптической дымки и тем хуже видны далекие предметы. Особенно сильно ухудшена видимость при тумане, снегопаде, дожде, пыльной буре и других явлениях погоды. Па метеостанциях горизонтальную видимость определяют визуально по наблюдениям за ранее выбранными ориентирами или с помощью приборов. Метеорологическая дальность видимости - это расстояние, на котором в светлое время суток перестает быть видимым абсолютно черный предмет, четко проектирующийся на фоне неба и имеющий угловые размеры не менее 15 угловых мину г. Метеорологическая дальность видимости зависит только от прозрачности атмосферы Она представляет собой наибольшее значение дальности видимости, которую могут иметь объекты при данных метеорологических условиях. Дальность видимости любого реального объекта всегда меньше метеорологической, если объект не абсолютно черный. В качестве дневных ориентиров используют деревья. рощи, леса, населенные пункты, горы, цвет которых отличается от черного. Как показывают сравнения, дальность видимости, определенная по ориентирам на метеостанции, существенно не отличается от метеорологической дальности видимости. Ночью зрение человека не может воспринимать окружающее с достаточной четкостью. Дальностью видимости в темное время суток называют расстояние, на котором отчетливо видны огни, в том числе огни посадочной системы. Наряду с горизонтальной дальностью видимости для производства полетов важно значение видимости в различных направлениях. Полетная видимость - это видимость различных объектов, наблюдаемых с самолета и проецирующихся на фоне земли и неба. Она бывает горизонтальной, вертикальной и наклонной (рисунок 1.17).  Рисунок 1.17- Полетная видимость Горизонтальная полетная видимость представляет собой видимость объектов в воздухе, находящихся примерно на уровне полета самолета. Вертикальная полетная видимость определяется как видимость объектов, расположенных на земной поверхности под углами, близкими к 90°. Под наклонной полетной видимостью реальных объектов понимается предельное расстояние с высоты Н. на котором виден данный объект на окружающем фоне под различными углами. Частным случаем наклонной полетной видимости является посадочная видимость, когда объектом обнаружения является начало взлетно-посадочной полосы. При наличии у земли густой дымки, тумана, метели (поземки) за значение видимости при заходе на посадку принимается горизонтальная видимость у земли в районе ВПП. Полетная наклонная видимость реальных объектов (в том числе и посадочная) зависит от многих факторов, среди которых основными являются метеорологические факторы. При наличии низкой облачности (слоистых форм) под ней, как правило, наблюдается подоблачная дымка. Толщина слоя подоблачной дымки довольно изменчива и может колебаться от нескольких десятков метров до 100-150 м. Наличие дымки приводит к тому, что наклонная метеорологическая видимость в подоблачном слое значительно ухудшается, и она, как правило, бывает меньше горизонтальной видимости у земли. В связи с этим при определении наклонной полетной видимости реальных объектов при наличии низких облаков слоистых форм решающую роль играет оценка наклонной метеорологической видимости. Посадка самолета при ограниченной видимости очень затруднена. Поэтому большинство аэродромов оборудовано посадочными системами. Эта система позволяет летчику вывести самолет на аэродром посадки и направить его на глиссаду снижения к ВПП. Глиссадой снижения называется траектория полета самолета от начала снижения до точки приземления. Видимость посадочная - максимальное расстояние, с которого обнаруживается и опознается начало полосы точного приземления (место точного приземления - для вертолетов) или огни ВПП (ночью) из кабины воздушного судна, находящегося на глиссаде снижения (п. 5 Федеральных авиационных правил производства полетов государственной авиации). Посадочная видимость зависит от прозрачности атмосферы, окраски и освещенности ВПП и окружающего фона, а также от времени, в течение которого летчик может рассмотреть ориентиры и ВПП. Посадочная видимость определяется экипажем- разведчиком погоды совместно с руководителем посадки. За значение посадочной видимости принимается расстояние между самолетом и началом ВПП, измеренное руководителем посадки с помощью радиолокационной станции в момент доклада командира экипажа об обнаружении начала ВПП на глиссаде снижения «Полосу вижу» (ст. 34 Наставления по метеорологической службе авиации Вооруженных Сил РФ, 2014). В сложных метеоусловиях посадочная видимость почти всегда меньше горизонтальной видимости у земли. На рисунке 1.18 представлена схема расположения информации о видимости на синоптических картах погоды. Данные о видимости могут быть представлены в км или в цифрах кода.  40 У=4 км, дымка Рисунок 1.18- Информация о видимости на картах погоды Видимость является для авиации весьма важным элементом, и наряду с облачностью определяет минимум погоды для летчика, самолета и аэродрома. |