Диплои. СОДЕРЖАНИЕ. Смешанная экономика сущность и основные модели

Скачать 64.98 Kb. Скачать 64.98 Kb.

|

|

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) Кафедра экономики КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Смешанная экономика: сущность и основные модели» Выполнил студент факультета экономики и управления Направление подготовки «Прикладная информатика» Профиль «Прикладная информатика управление социально экономическими системами» группы ПИ(ПИУ)1-О/Бп/ЧБ21 ФИО Григорьев Кирилл Игоревич Научный руководитель Церфус Татьяна Александровна Кандидат экономических наук, доцент Сдана _________________________________ Допущена к защите _____________________ Защищена ____________________________ Чебоксары 2022 СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 1. Понятия и сущность смешанной экономики 4 2. Модели смешанной экономики 8 3. Государство в смешанной экономике 18 Заключение 24 Список используемых источников 27 ВведениеСмешанная экономика – это определённый тип экономической системы, которая состоит в основном из форм собственности, определённых законов спроса и приложения, а также смешанная экономика влияет на регулирование государства в социально ориентированной экономике. Большинство многих стран пришли к выводу, что экономические системы, которые есть на сегодняшний день, уже не подходят, то есть не удовлетворяют требованиям, которые относятся к ним. Смешанная экономика, которая представляет из себя две экономические системы, была способна решить эту проблему. Многие государства, которые выбрали смешанную экономическую систему, стала развиваться по-своему. Как раз-таки это и повлияло на становление моделей смешанной экономики. На сегодняшний день экономика многих стран является смешанной. Экономические системы многих стран занимают определённое положение среди других стран, которые придерживаются к двум видам экономики: капиталистическая и командная экономика. Смешанная экономика представляет собой определённую систему, где влияют друг на друга государственное централизованное регулирование экономики и конкурентно-рыночные регуляторы. Смешанная экономика позволяет решить определённые проблемы экономики. Основной проблемой экономикой является: что, как и для кого производить. Благодаря смешанной экономике принимаются важнейшие решения на основе ценового механизма, а также исходя из социальных соображений. Целью курсовой работы является изучение основных понятий и моделей смешанной экономики. Исходя из поставленной целей в работе, поставлены следующие задачи: – раскрыть сущность понятий смешанной экономики; – рассмотреть основные модели смешанной экономики; – изучить государство в смешанной экономике. Объектом курсовой работы является смешанная экономика и её основные модели. Предмет исследования – смешанная экономика и изучение её основных моделей. При написании курсовой работы были использованы следующие методы: метод изучения теоретических аспектов, изучения основных понятий смешанной экономики, анализ основных моделей смешанной экономики, анализ научной литература, учебников и пособий по смешанной экономике. 1. Понятия и сущность смешанной экономикиСмешанная экономика – это система, которая включает в себя аспекты капитализма и социализма. Благодаря смешанной экономике она защищает частную собственность и позволяет обеспечивать уровень экономической свободы в использовании капитала, но также позволяет правительству вмешиваться в экономическую деятельность для достижения определённых задач. [3, С. 418] Смешанная экономика включает в себя: – государственное регулирование; – рыночный уклад; – различные формы собственности. Под смешанной экономикой подразумевается определённый тип людей, где механизм рынка дополняется активной деятельностью государства. Такие как: – правовое регулирование; – кредитно-денежная система; – финансово-кредитное регулирование; – экономическое программирование; – госзаказы. Согласно неоклассической теории, она менее эффективна, чем чисто свободные рынки. Но сторонники государственного вмешательства утверждают, что базовые условия, необходимые для эффективности на свободных рынках (равная информация и рациональные участники рынка), не могут быть достигнуты в практическом применении. [4, С. 288] Большинство современных экономик имеют синтез двух или более экономических систем. Государственный сектор работает вместе с частным, но может конкурировать за те же ограниченные ресурсы. Смешанные экономические системы не блокируют частный сектор от извлечения прибыли, но регулируют бизнес и могут национализировать отрасли, предоставляющие общественное благо. У смешанной экономики есть основные признаки. Предоставленная ниже таблица «Таблица 1.1» описывает основные признаки смешанной экономики. [4, С. 288] Таблица 1.1 – Основные признаки смешанной экономики.

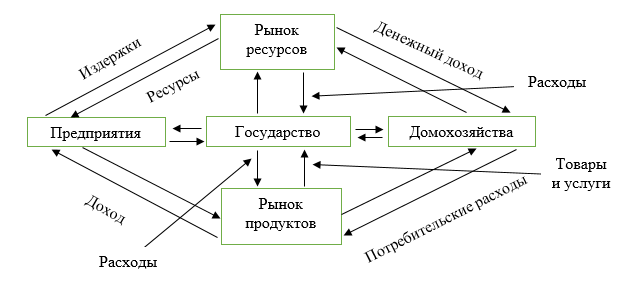

Рассмотрим основные признаки смешанной экономики. 1. Сосуществование частного и государственного секторов. Определённые отрасли смешанной экономики относятся к государственному сектору, а другие отрасли относятся к частному сектору. ИП (Индивидуальные предприниматели) и фирмы (ООО, АО) владеют отраслями частного сектора. 2. Доход является основным мотивом отраслей частного сектора. В государственном секторе многие отрасли относятся к государственному сектору. У общественных отраслей промышленности будет мотив получения прибыли, но также и для продвижения социального обеспечения. [4, С. 288] 3. Полная экономическая свобода. Полная экономическая свобода подразумевает над собой, то что каждый потребитель может свободно приобретать любой товар, который ему понравиться. 4. Плановая экономика. Вся структура экономики принадлежит к правительству. Правительство решает определённые вопросы (задачи), правильно распределяет ресурсы и т.д. 5. Проверка экономического неравенства. В данной системе правительство принимает определённые меры по сокращению разрыва между богатыми и бедными путём налогообложения доходов и богатства. [3, С. 418] Рассмотрим основные плюсы и минусы смешанной экономики. 1. Одним из основных плюсов смешанной экономики является то, что аспект рыночной экономики позволяет определять ценность товарам в зависимости от спроса и предложения товара. Помимо выше сказанного, ресурсы и услуги направляются туда, где они будут наиболее выгоднее. 2. Ещё одним преимуществом данной системы является её капиталистический подход к вознаграждению наиболее трудящихся или наиболее эффективных предприятий на рынке. 3. Ещё большим плюсом является то, что роль смешанной экономики в государстве заключается в эффективной разработке продуктов и программ в этих областях, позволяя частным предприятиям сосредоточиться на многих других секторах. 4. Несмотря на то что правительство часто ходатайствует о том, чтобы мелкие компании боролись с конкуренцией, это не всегда эффективно, а более чистые аспекты рыночной экономики могут усложнить конкуренцию для производителей, если они не являются одними из самых успешных. 5. Ещё одна важная проблема – в смешанной модели преобладает государственная защита такая как налоговые льготы или субсидии, или, возможно, наиболее спорная из всех мер по спасению. Некоторые крупные корпорации могут получить особый режим от правительства, что может нарушить естественный поток экономики. [3, С. 418] Ниже представлена схема (см. рис. 1) по основным моделям смешанной экономике.  Рис. 1 – Основные модели смешанной экономики 1. Рыночная. В то время как смешанная система сочетает свободный рынок с планированием и вмешательством центрального правительства, рыночная полагается исключительно на свободный рынок (и правила спроса и предложения) для регулирования экономики. По этой причине мотивы прибыли, стимулы и капитализм являются движущими факторами экономики. Примеры рыночной экономики включают Новую Зеландию и Швейцарию. 2. Командно-административная. Командная экономика управляется исключительно государственным регулированием, определяя цены, производителей и ресурсы товаров. По этой причине, в отличие от смешанной экономической системы, в командной практически нет конкуренции. Примером является Северная Корея и Куба, которые идентифицируют себя как коммунистические страны и контролируют большую часть (если не всю) экономической деятельности. [3, С. 418] 3. Традиционная. Несмотря на то что традиционная экономика является гораздо менее распространённой, чем смешанная или рыночная, это системы, функции которых основываются на обычаях и традициях для определения экономической деятельности таких как бартер и сельское хозяйство и сбор средств. Большинство традиционных экономик в 2019 году можно найти на развивающихся рынках или в государствах таких как страны Африки или Ближнего Востока. Традиционная экономика часто фокусируется на производстве и распределении с точки зрения того, что необходимо (и часто не создаёт излишек товаров). По этим причинам она была в значительной степени заменена смешанной или рыночной системами в основных экономических державах в мире. [3, С. 418] Исходя из выше сказанного, можно сказать, что смешанная экономика играют большую роль. Так как смешанная экономика позволяет решить определённые проблемы экономики. Основной проблемой экономикой является: что, как и для кого производить. Благодаря смешанной экономике принимаются важнейшие решения на основе ценового механизма, а также исходя из социальных соображений. 2. Модели смешанной экономикиПри формировании смешанной экономики каждое государство создавала свою модель смешанной экономики. Для создания своей модели государства уделяли большое внимание на историческое развитие и менталитет. На сегодняшний день учёные выделяют четыре модели смешанной экономики. Такие как: – Американская (либеральная) модель; – Шведская (Скандинавская) модель; – Японская модель; – Социально-рыночная модель (Германская). У смешанной экономики есть свои модели. Предоставленная ниже таблица «Таблица 2.1» описывает основные модели смешанной экономики. Таблица 2.1 – Основные модели смешанной экономики. [5, С. 336]

Либеральная (Американская) модель характерна роль частной собственности. Правительство пользуется данной экономикой через законодательную, налоговую и кредитную политику. [5, С. 336] Социально-рыночная модель смешанной экономики позволяет поддерживать тех, кто находиться в тяжёлом положении среди финансового положения. Шведская модель смешанной экономики большое внимание уделяет социальным гарантиям. Японская модель внешней экономики представляет собой регулируемого корпоративного капитализма. Итак, давайте более подробно рассмотрим модели смешанной экономики. [5, С. 336] Американская модель. Для США большую роль в смешанной экономике играет прогнозирование и стратегическое планирование. Данная модель обеспечивает основу для всех административных решений. При составления стратегического плана учитывались и учитываются на сегодняшний день большое количество факторов: – технологические; – экономические; – социальные; – политические; – рыночные; – международные; – конкурентные. Система стратегического планирования рассматривается как совокупность подсистем. [5, С. 336] Выделяются три уровня прогнозных исследований: – прогнозирование в системе государственного регулирования; – внутрифирменное планирование; – коммерческое прогнозирование. На уровне государственного регулирования существует два основных типа разделения штатов – федеральные, а также штаты и местные органы власти. [5, С. 336] Система государственного регулирования состоит их многих звеньев: – регулирующий механизм федерального правительства; – механизм штатов и местных органов власти; – государственный инструментарий экономического регулирования (федеральный бюджет, налоговая система, механизм кредитно-денежной политики); – аппарат административно правового регулирования деятельности различных отраслей экономики. Важнейшим инструментом государственного регулирования экономики США является государственный (федеральный) бюджет. Налогово-бюджетное регулирование применяется правительством, прежде всего, для сглаживания остроты кризисных явлений и создания стимулов для поддержания темпов экономического роста. [6, С. 555] Система государственных финансов США отражает трехступенчатую организацию государственной власти. Соответственно, существует три уровня финансовой структуры: федеральный бюджет, бюджеты штатов и местных органов власти. Федеральные расходы составляют примерно 60% национальных расходов. Около 40% государственных расходов осуществляется за счет бюджетов штатов и местных органов власти. В настоящее время в Соединенных Штатах возрастает экономическая роль государства с целью создания экономики, основанной на современном уровне науки. Для этого она увеличивает расходы на НИОКР в области новейших технологий, оказывает финансовую помощь ученым и инженерам. В порядке помощи мелким фирмам только в виде поддержки 27 центров распространения технологий тратится в общей сложности 50 млн. долларов в год. [6, С. 555] Налоговая система в Соединенных Штатах включает прямые и косвенные налоги (акцизы). По степени пропорциональности налогооблагаемой сумме они делятся на прогрессивные и регрессивные. На всех уровнях взимаются: подоходный налог с физических лиц, корпоративный подоходный налог, налоги и взносы в фонды социального страхования, налоги на наследство и дарение, акцизы, таможенные пошлины. Штаты и местные органы власти взимают налоги с розничных продаж, налоги на движимое и недвижимое имущество. Применяется льготное налогообложение. Кредитная система разработана в США. Его основным государственным компонентом является Федеральная резервная система (ФРС), которая выполняет функции центрального банка Соединенных Штатов. ФРС реализует денежно-кредитную политику государства, воздействуя на экономику через сферу кредита и денежного обращения. [6, С. 555] В Соединенных Штатах ряд отраслей промышленности назывался «регулируемыми», поскольку на них распространялся особый правовой режим. Так, в начале 80-х федеральные власти контролировали параметры ценообразования, производства в отраслях, на долю которых приходилось около 24% ВНП (были национализированы гражданская авиация, железные дороги, автомобильный грузовой транспорт, телефонная связь). Но регулирование отраслей все чаще оказывалось направленным в пользу производителей, а не потребителей. Поэтому в США стало проводиться «дерегулирование», то есть снятие ограничений на предпринимательскую деятельность. [6, С. 555] Японская модель. Особенностью Японии является использование системы социально-экономических планов и научно-технических программ в качестве инструментов государственного регулирования экономики. Планирование носит ориентировочный характер. Планы социально-экономического характера не являются законом, а представляют собой совокупность государственных программ, которые ориентируют и мобилизуют звенья структуры экономики для достижения национальных целей. [6, С. 555] Прогнозные планы, во-первых, дают представление о наиболее вероятных путях развития национальной экономики, во-вторых, показывают проблемы, с которыми правительство и деловые круги могут столкнуться внутри страны и за ее пределами, и, в-третьих, обосновывают рекомендации по решению этих проблем. Цель таких прогнозных планов – дать правительству и деловым кругам общую ориентацию, рекомендации по руководству экономическим и социальным развитием различных отраслей национальной экономики и регионов страны. Стратегия экономического развития определяется ведомствами и министерствами совместно с Министерством финансов. Министерство финансов осуществляет надзор за исполнением государственного бюджета и контролирует всю финансовую систему. [6, С. 555] Подробные планы для всех отраслей промышленности разрабатываются Министерством внешней торговли и промышленности. Для разработки этих планов изучаются статистические данные, конкурентоспособность продукции, спрос и предложение. На основе полученных данных составляется подробный научный анализ и прогноз для каждой отрасли и экономики страны в целом. Правительство концентрирует свои ресурсы в основном на получении принципиально новых знаний, то есть на фундаментальных исследованиях, и обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов. Вторая особенность национального регулирования заключается в том, что основным средством достижения социально-экономических целей является технологическое развитие, ориентированное на отраслевую структуру промышленности в зависимости от конкурентоспособности продукции на мировом рынке. В последние годы, когда японская промышленность вступила в открытую борьбу с фирмами США и ЕЭС за рынок высококвалифицированных рабочих и продукции, правительство и частный сектор были вынуждены резко увеличить расходы на науку и технологии (в 1989 г. они достигли почти 3% ВНП – больше, чем в любой другой стране с развитой рыночной экономикой), более того, средства стали направляться в первую очередь на фундаментальные исследования. [6, С. 555] Особый интерес для нас представляет использование Японией экономических рычагов и стимулов. Правительство поощряет исследования и разработки с помощью налоговых льгот и ускоренной амортизации. Так, Департамент науки и технологий разработал ежегодно обновляемый перечень тем исследований, номенклатуру новых продуктов и услуг, в отношении которых предоставляются льготы по кредитованию и налогообложению. В частности, для предприятий, производящих новую продукцию, налоговые льготы могут достигать 25 или 50%, а для особо важных товаров разрешается производить амортизационные отчисления в размере до 25% от продаж в первый год. Кроме того, могут применяться специальные налоговые льготы. Для малых и средних фирм в налоговый кодекс внесен специальный пункт, который позволяет им применять снижение налогооблагаемого дохода на 20%. Существуют и другие виды налоговых льгот. [8, С. 415] Ускоренная амортизация введена для компаний, которые используют энергосберегающее, ресурсосберегающее оборудование и не наносят вреда окружающей среде. Нормы ускоренной амортизации варьируются от 10 до 50%, однако наиболее распространенная норма составляет в среднем 15-18%. Основным источником финансовых ресурсов для технологического обновления является льготное кредитование. Одним из направлений поддержки рискованных инновационных проектов является долгосрочное кредитование. Гарантии иногда распространяются на 80% от общей суммы кредита новой фирмы, но не могут превышать 40 тысяч долларов. В случае успешной реализации проекта, поддержанного таким образом, компания выплачивает государству определенное вознаграждение. Особенностью Японии является умелое преодоление кризисных явлений. Темпы экономического роста в Японии довольно высоки (6-10% в год). Но это не значит, что в ходе экономического развития не было никаких проблем. За последние 20 лет Японии пришлось столкнуться с двумя серьезными проблемами: нефтяным кризисом 1973 года и кризисом «высокой иены» в 1985 году. [12, С. 303] В первом случае Японии удалось выйти из депрессии через 16 месяцев за счет изменения промышленной структуры, практически исчезли предприятия, занимающиеся выплавкой алюминия, которые требовали чрезвычайно много электроэнергии в процессе производства, и поднялась электронная индустрия. Выход из второго кризиса был найден через 17 месяцев. Трудности, вызванные ростом курса иены, были преодолены за счет расширения прямых зарубежных инвестиций и повышения производительности труда на основе НТП. [12, С. 303] Еще один признак умелого преодоления кризисных явлений – это проведение антидепрессионной политики правительства, которое в период ухудшения общеэкономической конъюнктуры увеличивало ассигнования на общественные строительные работы, снижало налоги и ставку учетного процента банка Японии. Шведская модель. Очевидно, что в шведской политике есть две доминирующие цели: полная занятость и выравнивание доходов, что определяет методы экономической политики. Активная политика на высокоразвитом рынке труда и исключительно крупный государственный сектор (имеется в виду, прежде всего, сфера перераспределения, а не государственная собственность) рассматриваются как результаты этой политики. [12, С. 303] Шведская модель организации экономической и политической жизни позволяет выделить принципы, которые долгое время обеспечивали развитие этой страны без социальных потрясений, глубоких политических конфликтов, обеспечивая при этом высокий уровень жизни и социальные гарантии для большинства населения. Высокий уровень развития политической культуры, кооперативный характер отношений между различными социальными слоями и группами населения, и политическими партиями, сформированными на основе взаимопонимания основополагающих интересов, признания их законного характера и готовности решать даже самые насущные проблемы на основе социально приемлемых компромиссов и научных знаний (культура сотрудничества). [6, С. 555] В экономической сфере – высокая конкурентоспособность в промышленности, основанная на создании особого сектора экономики, основанного на интеграции науки, образования и производства, на взаимодействии государственных учреждений с частным бизнесом, сотрудничестве или даже слиянии крупных предприятий с малыми и средними предприятиями в единые крупные научно-производственные системы, функционирующие как бы независимо, интеграция различных сфер деятельности, начиная от производства новых знаний до их развития путем инновационного предпринимательства и масштабного тиражирования освоенных образцов продукции (инновационный климат); В социальной области – возрастание среди традиционных факторов производства (труд - капитал - технологии - природные ресурсы) значения человеческого фактора – высококвалифицированного и инновационного, творческого по характеру труда, которое получило выражение в концепции «человеческого капитала» и социальной направленности и экономической стабильности общества и вызывающей к жизни могучие созидательные силы социума шведского типа (социальная ориентация). [6, С. 555] Основанный на этих принципах шведский тип организации жизни общества обеспечивает высокий уровень экономической эффективности и высокие жизненные и экологические стандарты. Экономически эта модель базируется на получении своеобразной «технологической ренты», получаемой страной на внутреннем и мировом рынках за высокое качество и инновационность продукции. Разумеется, Швеция не является исключением в отношении формирования уникальной социально-экономической модели, скорее ее можно классифицировать как шведский вариант «общества всеобщего процветания», хотя и «продвинутый». Шведская версия государства всеобщего благосостояния была разработана в результате перехода страны к кейнсианским принципам управления экономикой. В шведском «доме для народа» высокий уровень жизни и социальное обеспечение, предоставляемые большинству населения, сочетаются с почти полной занятостью, а социальное обеспечение, финансируемое за счет масштабного перераспределения через налоги и государственный бюджет высокой доли доходов населения, является универсальным. [6, С. 555] Германская модель. Формирование немецкой модели смешанной экономики происходило под влиянием Федерального банка Германии, который провозгласил эффективную, но гибкую политику, основанную на субвенционном финансировании. Это означает, что государственная предпринимательская деятельность основывалась на субвенциях и субсидиях, которые были неотъемлемой частью бюджетов различных уровней иерархии. По сей день субсидии являются одним из важнейших способов вмешательства правительства Германии в экономическую жизнь страны. [6, С. 555] Фундаментальной отличительной чертой смешанной экономики Германии является ее социальная ориентация, основанная на дифференциации экономической и социальной политики. Основным источником социальной защиты населения страны является не прибыль хозяйствующих субъектов, а специально сформированные и контролируемые фонды: бюджетные и внебюджетные. Правительство Германии стремится обеспечить регулирование национальной экономики на основе поиска компромисса между целями и приоритетами общества и бизнеса. Это означает двоякий характер его реализации. С одной стороны, для того чтобы обеспечить рост валового внутреннего продукта и способствовать развитию экономики в целом, деятельность хозяйствующих субъектов должна быть эффективной. В то же время, независимо от конечных целей бизнеса, социальная эффективность должна быть обеспечена в рамках национальной экономики. [6, С. 555] Это означает, что немецкая экономика ориентирована на социальную эффективность. Пути ее достижения разнообразны, начиная от стимулирования представителей бизнес-среды к построению сбалансированных тарифных сеток, используемых для оплаты труда, и заканчивая прямым участием государства в повышении социального статуса граждан посредством предоставления различных льгот и пособий. В то же время государственная политика структурирована таким образом, чтобы каждый хозяйствующий субъект мог иметь равные возможности для реализации собственного предпринимательского потенциала. [14, С. 976] Проанализировав модели смешанной экономики можно сказать, что на сегодняшний день, по мнению учёных, Германская модель смешанной экономики на сегодняшний день является одна из самых продвинутых и востребованных моделей смешанной экономики. Она характеризуется развитой социальной инфраструктурой и высокой степенью социальной защиты. Также можно отметить, что и Шведская модель смешанной экономики тоже является востребованной, так как главной особенностью Шведской модели является ведущая роль частного сектора, то есть низкий удельный вес государственной собственности сочетается с весомой ролью общественного сектора. 3. Государство в смешанной экономикеСмешанная экономика государства играет большую роль. Основными моментами смешанной экономики для государства являются: 1) Обеспечение правовой базы, способствующей эффективному функционированию рыночной системы; 2) Защита конкуренции; 3) Перераспределение доходов населения; 4) Производство общественных благ; 5) Стабилизация экономики, то есть контроль за уровнем занятости и инфляции, а также стимулирование экономического роста; 6) Компенсация внешних эффектов; 7) Налогообложение. Основной проблемой государства в смешанной экономике, это проблема совершенствования государственного управления экономикой и регулирования рынков, которая относится к числу основополагающих в экономической науке. [2, С. 520] А основу смешанной экономике государства заложены приоритеты национальной и экономической безопасности, ставка на внутренние источники и государственное развитие промышленности. В переходные периоды усиление роли государства в экономике необходимо по следующим причинам: – пока не созданы неформальные рыночные институты и неэффективно работает законодательная система государство должно активно поддерживать производство, регулируя основные рынки через государственные холдинги и государственные агентства; [2, С. 520] – место ушедшего от управления экономикой государства тотчас же занимают криминальные структуры, создавая знакомый нам облик «мафиозно-олигархического» капитализма вместо капитализма государственного; – потери при отсутствии государственной поддержки предприятий и отраслей имеет столь масштабный и необратимый характер, что могут привести к безвозвратной утрате новейших технологий, уникальных производств, научных школ и незаменимых специалистов. К основным стратегиям государственного управления экономикой относятся: формирование и укрепление государственного сектора экономики; государственное стимулирование промышленного роста по приоритетным направлениям и поддержка инновационного процесса; государственное регулирование товарных, финансовых и информационных рынков, внешнеэкономических процессов; государственное управление на региональном уровне. [7, С. 187] В тяжелые кризисные периоды совершенствование и координация системы управления экономикой должны строиться на основе прав государственной собственности, которые не менее важны, чем частные. С этой целью предполагается формализовать государственный сектор экономики на базе существующих государственных предприятий, государственных унитарных коммерческих предприятий, а также компаний с преобладающей государственной собственностью, состоящих в основном из крупных вертикально интегрированных государственных научно-производственных компаний – государственных холдингов, сформированных в основном по отраслевому принципу. Государственные холдинги организуют управление государственным имуществом с использованием средств и методов корпоративного управления. Они являются экономически независимыми предприятиями, работающими на рынке в интересах государства - собственника, предусмотренных уставными документами. Целями государственных холдингов являются обеспечение национальной экономической безопасности. [7, С. 187] Государственная поддержка инновационных процессов. Эффективность государственного регулирования экономики в период научно-технической революции во многом будет определяться ее влиянием на инновационный процесс. Главным преимуществом централизованной системы управления является способность концентрировать ресурсы и научный персонал на стратегических инновационных направлениях. Развитые страны достаточно близко подошли к созданию оптимальной конвергентной инновационной системы. В условиях современной России инновационный бизнес чрезвычайно рискован, и привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов возможно при компенсирующей риск прибыльности или твердых государственных гарантиях в рамках структур, хорошо контролируемых самими инвесторами. Наиболее развитые страны достигли высоких уровней развития благодаря опережающему росту науки и инноваций по отношению к промышленности. В то же время такие страны, как Япония, даже в трудные периоды истории увеличивали ассигнования на НИОКР, принимая во внимание их. [10, С. 608] Государственное регулирование товарных, финансовых и информационных рынков. Государственное регулирование рынков составляет наиболее развитую часть государственного управления экономикой. Рынок в той или иной форме существовал всегда и во всех странах регулировался государством с момента его возникновения. Накоплен значительный арсенал приемов государственного регулирования. Спецификой современного этапа являются резкое усиление роли и увеличение объемов финансовых и информационных рынков, формирование новых информационно-финансовых институтов, регламентирующих и регулирующих рынки. Россия, несколько отставая от передовых стран в этом направлении, может использовать накопленный опыт. Так же как отрасли и отраслевые комплексы, соответственные им рынки классифицируются по степени их важности для национальной и экономической безопасности страны, использования имеющегося потенциала российских компаний для отвоевания данного рынка у иностранных конкурентов и дальнейшего закрепления на соответствующем рынке. В зависимости от места на классификационной шкале выбирается модель государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: от значительного протекционизма до полной открытости, а также необходимая степень прямого государственного управления. Государство способствует созданию трех-четырех научно-производственных корпораций и ФПГ на каждом привлекательном для страны рынке, контролируя до 60-70% внутреннего рынка. Для стратегически важных рынков одна из этих ПЛИС должна принять форму государственной холдинговой компании. Также целесообразно привлекать на некоторые рынки иностранные ТНК, которые поддерживают конкуренцию в заданных пределах и способствуют доведению качества продукции до мирового уровня. [12, С. 303] Государственный орган, регулирующий этот рынок (министерство, государственный комитет и т.д.), лицензирует его участников и контролирует выполнение установленных правил поведения на рынке и соблюдение его стандартов. На стратегически важных или жизненно важных рынках (продовольственных) холдинг проводит государственную политику, направленную на поддержание целевых цен путем закупочных продуктов и товарных интервенций. Для ориентированных на экспорт высокотехнологичных отраслей государство в рамках госхолдинга создает специализированные компании, занимающиеся маркетингом, перевозкой товаров на зарубежные рынки. [12, С. 303] Регулирование товарных рынков во многом определяется регулированием финансового рынка. В то же время необходимым условием восстановления экономики является стабильность национальной валюты не столько по отношению к доллару и другим валютам, сколько в предсказуемости ее изменений, контролируемых государством. Финансовые рынки развитых стран играют огромную роль в поддержании высокого объема их внутренних рынков, на долю которых приходится около 50% ВВП. Объем российского фондового рынка и особенно фондового рынка не соответствуют нынешнему уровню нашей отрасли, а тем более ее потенциалу. Большинству компаний не хватает опыта и средств для продвижения своих акций на рынок, поэтому на данном этапе государство должно помочь расширить активы компаний, провести первичное размещение их акций. Государство может реализовать свои цели по обеспечению наблюдаемости и управляемости экономики путем осуществления следующих мер по установлению контроля над информационными рынками: обеспечить основные товарные рынки информацией, обеспечить лицензирование участников рынка, сертификацию используемой информации, обучение специалистов в каждом сегменте рынка, создать базы данных обо всех участниках рынка, их активах, финансовом состоянии, долгах и т.д. [13, С. 352] Стремление к открытой экономике в период всеобщей глобализации вполне естественно. Заботясь об организации рекламы, маркетинга и т.д., государство поможет своим компаниям снизить транзакционные издержки и повысить их конкурентоспособность, что особенно важно для небольших фирм. Проблема регулирования государственного управления тесно связана с региональной политикой. На начальном этапе реформ был взят курс на предоставление регионам максимальной независимости в рамках Федерации. Однако предоставление регионам права почти бесконтрольно управлять трансфертами и региональными бюджетами привело к неэффективному использованию средств в некоторых регионах. Попытка ограничить действия властей в регионах натолкнулась на сопротивление со стороны субъектов федерации, некоторым из которых удалось добиться особых условий в разграничении полномочий с центром, что создало опасность сепаратизма и превращения федерации в конфедерацию. Предотвращение этого является одной из задач государственного управления экономикой. Кроме того, федеральный центр должен обеспечить равное развитие регионов и устранение региональных диспропорций. В целях укрепления единого экономического пространства необходимо бороться со всеми проявлениями беспокойства. [13, С. 352] Институциональное обеспечение стратегии государственного правления экономикой. Проведение новой политики государственного управления экономикой предполагает совершенствование формальных и неформальных институтов. Одновременно предстоит разработать законодательную базу, надежную систему стимулов и гарантий для решения первоочередных задач развития информационных технологий, глобальных компьютерных систем и эффективных коммуникаций, обеспечивающих прорыв в области организации управления на всех уровнях экономики. Таким образом, изучив внешнюю экономику государства можно сказать, что конкурентное преимущество на данном этапе будет иметь страна, которая сможет образовать механизмы быстрого и экономически эффективного освоения создаваемых и заимствованных крупных институциональных моделей, применения их в практике экономической жизни посредством современных информационных технологий, новейших средств массовой информации включая Internet. Необходимо создать специальный государственный орган, занимающийся идеологической поддержкой нового этапа реформ стратегического управления экономикой. [13, С. 352] ЗаключениеСмешанная экономика – это система, которая включает в себя аспекты капитализма и социализма. Благодаря смешанной экономике она защищает частную собственность и позволяет обеспечивать уровень экономической свободы в использовании капитала, но также позволяет правительству вмешиваться в экономическую деятельность для достижения определённых задач. На сегодняшний день экономика многих стран является смешанной. Экономические системы многих стран занимают определённое положение среди других стран, которые придерживаются к двум видам экономики: капиталистическая и командная экономика. Смешанная экономика представляет собой определённую систему, где влияют друг на друга государственное централизованное регулирование экономики и конкурентно-рыночные регуляторы. Смешанная экономика позволяет решить определённые проблемы экономики. Основной проблемой экономикой является: что, как и для кого производить. Благодаря смешанной экономике принимаются важнейшие решения на основе ценового механизма, а также исходя из социальных соображений. Проанализировав модели смешанной экономики можно сказать, что на сегодняшний день, по мнению учёных, Германская модель смешанной экономики на сегодняшний день является одна из самых продвинутых и востребованных моделей смешанной экономики. Она характеризуется развитой социальной инфраструктурой и высокой степенью социальной защиты. Также можно отметить, что и Шведская модель смешанной экономики тоже является востребованной, так как главной особенностью Шведской модели является ведущая роль частного сектора, то есть низкий удельный вес государственной собственности сочетается с весомой ролью общественного сектора. Государство в смешанной экономике играет роль экономического субъекта, опосредованно воздействующего на рыночный механизм в целом, причем оно не может воздействовать непосредственно на характер происходящих экономических процессов. В смешанной экономике, представляющей совокупность структур экономического производства, при котором частная система управляется рыночным механизмом, а общественные институты и правительства, опираясь на рыночный механизм, воздействуют на экономику посредством директив и налоговой политики, само по себе государство играет роль организатора проведения мероприятий, корректирующих и стабилизирующих текущие процессы в экономике, но не оказывает значительного влияния. В случае, когда рынок не способен справиться с какой-либо проблемой или решение этой проблемы заведомо будет неэффективным, ему на помощь приходит государство. Целью государственного регулирования экономики является поддержание экономической и социальной стабильности. Современную рыночную экономику уже невозможно представить без государственного вмешательства, т.к. государственному регулированию отводятся такие важные функции, как поддержание конкуренции, стабилизация экономики, обеспечение социальной защиты и др. Однако государство не должно вмешиваться в те области рынка, где его механизмов регулирования достаточно. В противном случае это может вызвать развал рыночной системы и превращение ее в командно-административную. На данный момент Россия только переходит от командной экономики к рыночной, поэтому перед ней встала проблема, какую модель развития рыночной экономики выбрать. Но, по моему мнению, нам не стоит копировать чужую модель, надо разрабатывать собственную с использованием опыта развитых стран и национальных особенностей. Переход к рынку – очень сложный и длительный процесс. Чтобы создать национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям, Россия должна пройти мучительный путь определения своих приоритетов по всем направлениям и на всех уровнях общества и хозяйства. Ведь она должна не просто включиться в современную мировую экономику, а спрогнозировать свою роль и место в мировом разделении труда. Список используемых источников1. Агафонов В. А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 276 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/975795 (дата обращения: 27.02.2022). 2. Абрамова О. Д., Авцинова Г. И., Астафьева О. Н. Россия в XXI веке. – Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2020. – 520 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1240806 (дата обращения: 27.02.2022). 3. Бурганов Р. А. Экономическая теория. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 418 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/959960 (дата обращения: 27.02.2022). 4. Вечканов Г. С. Макроэкономика. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 288 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1815705 (дата обращения: 27.02.2022). 5. Власов М. П. Моделирование экономических систем и процессов. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 336 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/983584 (дата обращения: 27.02.2022). 6. Гусаков В. Г., Дайнеко А. Е., Грибоедова И. А. Социально-экономическая модель: становление и развитие – Минск: Белорусская наука, 2015. – 555 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1066213 (дата обращения: 27.02.2022). 7. Гришина В. И., Гагариной Г. Ю. Российское экономическое пространство: проблемы и перспективы реструктуризации. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 187 с. – (Научная мысль). Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/959882 (дата обращения: 27.02.2022). 8. Журавлева Г. П. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 415 с. + Доп. Материалы. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/966061 (дата обращения: 27.02.2022). 9. Kopoтун О. Н. Микроэкономика: учебное пособие / О. Н. Kopoтун, И. С. Кошель, М. А. Новичкова. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2019. – 66 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1232149 (дата обращения: 27.02.2022). 10. Курзенев В. А. Экономический рост: монография / В. А. Курзенев, В. Матвеенко. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 608 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1789439 (дата обращения: 27.02.2022). 11. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. – 3-е изд., испр, и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 624 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1845356 (дата обращения: 27.02.2022). 12. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 303 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1025523 (дата обращения: 27.02.2022). 13. Сажина М. А. Научные основы экономической политики государства (Экономическая мысль): учебное пособие / М.А. Сажина. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 352 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/944907 (дата обращения: 27.02.2022). 14. Обстфельд М. Основы международной макроэкономики / М. Обстфельд, К. Рогофф; пер. с англ.; под науч. ред. С.М. Дробышевского, П.В. Трунина. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. – 976 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1043204 (дата обращения: 27.02.2022). 15. Янбарисов, Р. Г. Экономическая теория: Учебное пособие / Янбарисов Р.Г. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 624 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/557207 (дата обращения: 27.02.2022). |