Курсовая работа. Социальное поведение животных. Курсовая Бозиева Фариза Социальное поведение животных. Социальное поведение животных

Скачать 386.72 Kb. Скачать 386.72 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА» ИНСТИТУТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ Кафедра биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем Дисциплина избранные главы биологии Курсовая работа на тему: «Социальное поведение животных» Выполнила: Студентка 2 г.о. магистратуры направления подготовки «Биология» Бозиева Фаризат Мухаматалиевна Научный руководитель: доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем института химии и биологии, кандидат биологических наук Боготова З.И. Нальчик 2021 Содержание

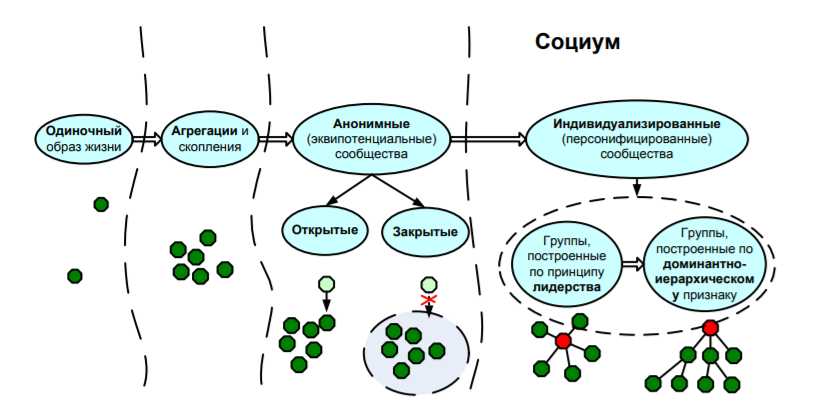

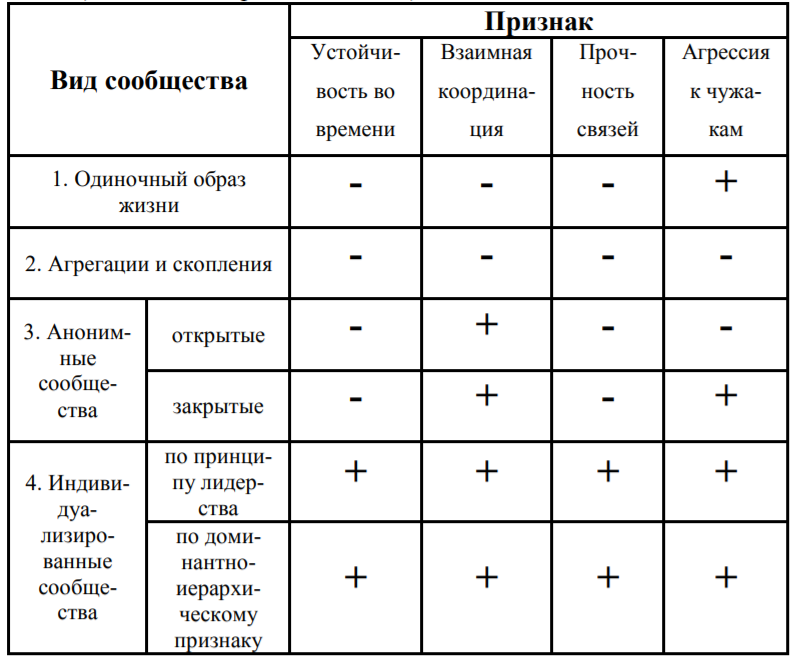

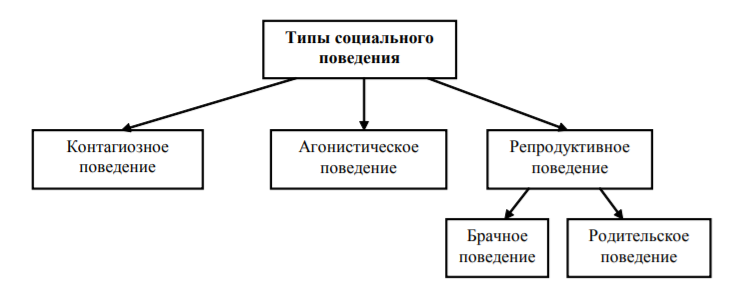

ВВЕДЕНИЕ Социальное поведение животных – общественное поведение животных, совокупность этологических механизмов, регулирующих пространственно-демографические характеристики группы особей, определяющих специфическую для каждого вида поведенческую структуру и организацию (например, каждая особь имеет определенный ранг в зависимости от своего положения в иерархии сообщества или от качества занимаемой ее территории). Социальное поведение проявляется в виде различных взаимоотношений между особями и между их группировками, осуществляемых коммуникативным поведением [5]. Н. Тинберген в своих работах определяет социальное поведение у животных как взаимодействие между особями одного и того же вида, специально подчеркивая, что не всякая групповая активность будет социальной. Так, например, бегство животных от лесного пожара не является «социальным поведением», это реакция, вызванная инстинктом самосохранения. Хотя, как мы увидим дальше, это бегство может быть ничем иным, как проявлением такого механизма социального поведения, которое называется контагиозным. Несколько иной подход имеется у Г. Блумера и А.Я. Флиера. У этих авторов социальное поведение – это такое поведение членов социума (популяции), которое обусловлено интересами общины, способствует ее сохранению и воспроизводству как целостной системы. Характерно, что это отличает социальное поведение от коллективного поведения (например, поведения толпы), которое не всегда имеет такую четкую детерминацию. Важно, что биологическая ценность социального поведения животных состоит в том, что оно позволяет решать адаптивные задачи, которые для отдельно взятой особи являются непосильными [6]. Образование сообществ животных происходит на основе взаимодействия следующих факторов: 1) общественного инстинкта, побуждающего их объединяться с сородичами и поддерживать с ними постоянные контакты; 2) внутривидовой агрессивности, которая позволяет установить и поддерживать определенный порядок в сообществе. Сложность и согласованность взаимоотношений в сообществах высокоорганизованных млекопитающих и птиц, в большой степени зависит от уровня рассудочной деятельности, характерного для данного вида. Цель работы: Изучить понятие социального поведения животных и аспекты характеризующие сообщества. Задачи: Рассмотреть структуру сообществ и механизмы ее поддержания Изучить систему иерархии в поведении животных сообществ Исследовать основные типы сообществ ГЛАВА I. СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ Социальные сообщества и их виды Сообществом называется такой тип внутрипопуляционных отношений, при котором особи образуют стабильные группировки, занимающие и защищающие определенную территорию. Они поддерживают постоянный обмен информацией, находятся в некоторых относительно постоянных отношениях и скрещиваются преимущественно друг с другом [7]. Сообщество включает в себя, как правило, небольшое число особей. Это более мелкая, чем популяция, группа особей данного вида, которую иногда называют микропопуляцией. Организованное сообщество. Для того чтобы группа животных была названа организованным сообществом, должны выполняться пять правил: 1. Наличие системы коммуникаций. Все организованные сообщества обладают сложной системой непосредственного общения путем передачи друг другу различных сигналов – звуков, жестов, мимики, положения тела и др. 2. Разделение функций, основанное на специализации (имеется вожак, на поведение которого ориентируются все остальные животные). 3. Когезия, т.е. стремление особей держаться в более или менее тесной близости друг к другу. 4. Постоянство состава. Миграции в сообществах почти не происходят. Особи, составляющие сообщество, знают друг друга «в лицо», т.е. индивидуально распознают друг друга [5]. 5. Затрудненный доступ для особей того же вида, не являющихся членами данной группы. Сообщество сопротивляется иммиграции «чужаков». Эти пять правил или признаков характеризуют конечный результат развития социума. Нас же больше интересует схема, позволяющая отобразить развитие социума от простейшей формы до этого самого организованного сообщества.( Рис. 1.) [9]  Рис. 1. Виды сообществ. Усложнение структуры групп 1. Одиночный образ жизни. Достаточно очевидный и не нуждающийся в пояснениях вид. 2. Агрегации (скопления). Сообщества, даже самые примитивные, следует отличать от скоплений, или агрегаций, животных. Это такие объединения животных, которые формируются под действием какого-то физического фактора среды (пищи, температуры и т.п.). Примером агрегации могут служить стайки головастиков в прогретых солнцем местах водоема. Скопления характерны для многих видов беспозвоночных [2]. 3. Анонимные сообщества. Все сообщества животных можно разделить на два класса: анонимные, в которых нет ничего похожего на структуру (ни группировок, ни вожаков, ни ведомых), и персонифицированные, основанные на личных контактах, в которых возможно распределение ролей. Сообщество животных, персонально не знающих друг друга, называют анонимным. В анонимных сообществах, например, в зависимости от ситуации, может сформироваться временный лидер, определяющий движение группы. Поэтому такое сообщество называют эквипотенциальным. В зависимости от отношения к «чужакам», принадлежащим, естественно к тому же виду, анонимные сообщества делятся на открытые и закрытые (замкнутые). В открытом анонимном сообществе члены группы не проявляют агрессии по отношению к вновь присоединившимся особям своего вида. В закрытом сообществе его члены не различают друг друга «персонально», но могут выделять животных, принадлежащих к другому сообществу («чужаков»), например, по запаху [15]. 4. Индивидуализированные сообщества. Более высокий тип общественной организации – это индивидуализированные (персонифицированные) сообщества, т.е. объединения животных с упорядоченной структурой, в которых каждый член «знает» всех остальных «персонально» («в лицо»). Для подобных групп характерно сочетание проявлений типичных черт иерархии доминирования с более сложными «личными» отношениями между отдельными особями. При этом помимо иерархии доминирования с неизбежными проявлениями агрессии в таких сообществах проявляется феномен «ролей», когда лидерство попадает к наиболее опытным членам группы, распределяющим эту обязанность между собой [7]. Для сравнительного изучения структурных и иных особенностей сообществ животных полезно выделить признаки, по которым группировки особей разных видов могут различаться между собой. Важнейшими признаками при этом оказываются: устойчивость группировок во времени; взаимная координация действий особей в группе; прочность связей между особями; поддержание целостности группы (агрессия по отношению к «чужакам» своего вида). Объединив типологию видов сообществ и вышеперечисленные признаки, мы получим схему, отображающую наличие/отсутствие признаков у различных группировок, см. таблицу 1. Таблица 1. Виды и признаки сообществ  Типы социального поведения Этология, как и зоопсихология, привлекательна множеством различных видов типизации и интерпретаций феноменов животного мира. Это предоставляет определенную свободу в выборе и трактовке тех механизмов, которые могут быть интересны с точки зрения возможной технической реализации. И этим определяется типология важнейших типов социального поведения, показанная на Рис. 2.  Рис. 2. Основные типы социального поведения Контагиозное поведение. Оно же – так называемая «симпатическая индукция», или «заразное» поведение. Это поведение, которое инициируется одним членом группы и охватывает всю группу, приводя к координированным действиям или поведению. Это может касаться как сигналов опасности, подхватываемых остальными членами группы, так и пищевого и пр. поведения [5]. Агонистические поведение («драка» у Тинбергена) включает широкий диапазон реакций. От нападения-угрозы на одном полюсе до избегания-страха на другом. Для реализации такого типа поведения необходимо умение особей не только отличать своих сородичей от чужих, но и различать своих сородичей. Поддержание структуры сообщества осуществляется именно на основе агонистического поведения (нападения, угрозы, подчинение и бегство). Установление иерархии может происходить в результате прямых столкновений и драк. Это вполне соответствует тому, насколько много внимания уделяется агрессивному поведению в сообществах шимпанзе [17]. Репродуктивное поведение. Этот тип социального поведения животных связан с размножением. Основные составляющие репродуктивного поведения – это брачное (половое) поведение, определяющее в конечном итоге оплодотворение, а также родительское поведение, связанное прежде всего с процессом ухода и обучением. С точки зрения групповой робототехники нас интересует прежде всего аспект обучения. Типизация социального поведения – это базовая схема, позволяющая определить лишь основные направления построения систем групповой робототехники. Теперь настала пора рассмотреть более детально устройство групп, позволяющих строить социальные системы [15]. Таким образом, характер внутривидовых взаимоотношений особей тесно связан со структурой популяций, в которых они сосуществуют, и их распределением в пространстве. Сложность и согласованность взаимоотношений в сообществах высокоорганизованных млекопитающих и птиц в большой степени зависят также от уровня рассудочной деятельности, характерного для данного вида. ГЛАВА II. СИСТЕМА ИЕРАРХИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ 2.1. Социальная иерархическая система У общественных видов животных основной системой регулирования взаимоотношений внутри сообщества является система иерархии. Первая встреча животных редко обходится без некоторой напряженности, без взаимного проявления агрессивности. Возникает драка или, по меньшей мере, особи решительными жестами, угрожающими звуками демонстрируют свое недружелюбие. Однако после того как отношения выяснены, драки возникают редко. Вновь встречаясь, животные беспрекословно уступают более сильному сопернику дорогу, корм или другой предмет конкуренции [18]. Порядок подчинения животных в группе называют иерархией. Подобная упорядоченность взаимоотношений в группе оказывается весьма функциональной, так как ведет к уменьшению энергетических и психических затрат, возникающих при постоянной конкуренции и выяснении отношений. Животные, находящиеся на нижних ступенях иерархии, подвергающиеся агрессии со стороны других членов группы, психически чувствуют себя угнетенными, что вызывает и важные физиологические изменения в их организме, в частности возникновение повышенной стресс-реакции. Именно такие особи чаще всего становятся жертвами естественного отбора [12]. Т.Шьелдерупп-Эббе, наблюдая за дерущимися курами, заметил, что некоторые из них могут безнаказанно клевать соседей. При этом он обнаружил упорядоченность отношений между птицами в группе. При формировании группы происходит «выяснение отношений» птиц друг с другом, в ходе которого постепенно выделяется одна, которая первой получает доступ к корму и гоняет от него всех остальных. Ниже ее на иерархической лестнице располагается птица второго ранга, которая превосходит всех, кроме главной, доминантной особи, и так далее. В самом основании находится особь, которую гоняют все члены группы. [17]. Каждая особь либо превосходит по силе партнера, либо уступает ему. Такая иерархическая система образуется при столкновении птиц в борьбе за место на насесте, пищу и др. На ранних этапах ее установления между птицами происходит много драк. После окончательного установления иерархии агрессивные столкновения между курами практически прекращаются и группе поддерживается порядок соподчинения особей. Обычно при приближении высокоранговой птицы подчиненные особи уступают ей без сопротивления. Шьелдерупп-Эббе назвал это явление «пекодер ордер», что в буквальном переводе значит «порядок клевания». Птицы как бы придерживаются его в своем поведении и клюют лишь тех, кто располагается «рангом ниже» их [14]. Подобный тип иерархии называется линейным. Такие «идеальные» сообщества в мире животных встречаются исключительно редко. Среди беспозвоночных их образуют, например, сверчки и речные раки, у которых иерархические отношения также строятся на основе индивидуального распознавания. В то же время у большинства видов животных обнаруживаются различные отклонения от строгого линейного порядка. Формирование иерархической структуры в группе представляет собой механизм, благодаря которому одно или несколько животных получает приоритет во всех жизненных ситуациях в группе. Поддержание иерархической организации осуществляется, прежде всего, благодаря феномену доминирования и подчинения. В процессе установления иерархии происходит выделение наиболее жизнеспособных особей, что обеспечивает преимущественный успех их потомства в процессе естественного отбора. Так, у большинства видов более крупные животные, как правило, доминируют над особями меньшего размера. Поэтому у многих видов с более крупными и активными самцами именно они являются доминантами. Впрочем, это связано и с половой активностью самцов. Показано, что увеличение в крови уровня полового гормона тестостерона резко усиливает агрессивность самца, что, в свою очередь, способствует победе сильнейшего в схватках за обладание самкой. Такая ситуация, несомненно, выгодна с точки зрения полового отбора, поскольку потомство победителя имеет шанс оказаться более жизнеспособным. Социальный статус животного в сильной степени зависит от его физиологических особенностей; сильное влияние, в частности, на него оказывает уровень гормонов в крови. Высокоранговые животные – всегда сильные, здоровые звери с высоким уровнем гормонов. Конечно, большое значение имеет и личный опыт животного, способность выходить самому и выводить группу из трудных ситуаций. В случае болезни, получения увечий или просто старческого одряхления главных зверей их сменяют звери из ядра стаи. Однако практически вся система внутригрупповых отношений может очень сильно меняться в зависимости от разных причин. Таковы, например, нарушение структуры группы, смена внешних условий, изменение физиологического состояния животных и другие факторы. В ходе социального общения могут меняться и действия отдельных особей. В стабильных группах настоящие драки бывают редко. Они возникают чаще всего при вторжении чужака или при конфликтах между группами [9]. Число столкновений в группе животных резко увеличивается при нехватке пищи, места или других условий существования. Недостаток корма, вызывая учащение столкновений рыб в стае, заставляет их несколько расплываться в стороны и осваивать, таким образом, дополнительную кормовую площадь. Нехватка места учащает драки лабораторных мышей и крыс. Домашние свиньи, содержащиеся в тесноте, когда на одно животное приходится меньше 1 м2 поверхности пола, становятся весьма агрессивными и часто откусывают друг у друга хвосты. Смертельные исходы боев самцов оленей в зоопарках и огороженных загонах пантовых хозяйств наблюдаются несравненно чаще, чем в природе. Это и понятно – здесь соперникам некуда уйти друг от друга [12]. Таким образом, взаимоотношения животных в группе в большой степени зависят от плотности населения и других условий обитания. Агрессивность у животных большей частью наблюдается в искусственной обстановке, препятствующей появлению нормальной структуры населения. Однако в других случаях мы сталкиваемся с агрессивностью как с естественным проявлением рассогласования структуры населения и условий обитания и способом приспособления к новой обстановке [15]. 2.2. Системы иерархии и их смена Лабильность иерархической структуры в индивидуализированных сообществах. Таким образом, принцип усложнения структуры сообщества в обоих случаях заключается в усилении интеграции особей в группе, что придает ей большую устойчивость и целостность и открывает широкие возможности адаптивных ответов на изменения как во внешней среде, так и внутри сообщества. Более того, сложная структура популяции выступает в качестве той основы, на которой разворачиваются специфические авторегуляционные процессы, направленные на сохранение оптимальной для популяции плотности населения [21]. Рассмотрим систему смены иерархии. В свое время польскими зоологами был проведен интересный эксперимент, направленный на изучение иерархических отношений в популяции мышей. Для этого были созданы экспериментальные популяции мышей из самок одного окраса и разноцветных самцов. Поскольку генетика окрасов мышей изучена весьма хорошо, то цвета зверьков были подобраны таким образом, что по окраске родившихся мышат можно было безошибочно определить, который из самцов является их отцом. Эти эксперименты выявили интересную закономерность. Сразу же после ссаживания подопытных мышей, между самцами начинаются драки, направленные на установление иерархии. Однако, несмотря на это, в данный период многие самцы успевают спариваться с самками, о чем свидетельствует рождение разноцветных мышат. После установления иерархии, с самками спаривается один доминант. В этот период его феромоны оказывают подавляющее действие на воспроизводительную функцию других самцов, и они в размножении не участвуют. Спустя некоторое время в популяции снова начинают появляться разноцветные мышата, что сопровождается новыми драками за иерархию между самцами, в результате чего доминантом становится новый самец. После установления новой иерархии снова следует период гормонального подавления половой активности низкоранговых самцов, который прекращается незадолго до следующего всплеска драк. Выделение доминантным самцом феромонов, подавляющих половую активность прочих самцов, прекращается незадолго до того момента, когда он сдает свои позиции по прочим параметрам. Таким образом, смена иерархии всегда оказывается сопряженной с разрушением определенных механизмов, подавляющих плодовитость животных [22]. Угасание половой активности, задержка созревания половых продуктов, эмбрионов обычно наблюдаются у животных с повышенной стресс-реакцией. Стресс возникает у животных в результате повышенной половой активности, неблагоприятных физических или психических воздействий. Показано, что у доминантов наблюдается острый, но кратковременный стресс, связанный с борьбой за завоевание позиций. В то же время у животных, находящихся на низшей ступени иерархии или подвергающихся гонениям со стороны своих собратьев, проявляется сильный хронический стресс [20]. В каждом хорошо структурированном сообществе любой доминант рано или поздно сдает свои позиции, и его место занимает новый, как правило, более молодой и сильный член группы. Смене доминанта обычно предшествует период ожесточенной борьбы за власть среди возможных претендентов. Подобную картину порой приходится наблюдать владельцам домашних собак. Любой подрастающий щенок, растущей в обществе людей и считающий человеческое окружение своей стаей, рано или поздно начинает делать попытки занять свое место на иерархической лестнице. И, действительно, человек по многим позициям проигрывает собаке: у него значительно хуже обоняние, он не так быстро, как собака реагирует на приближение опасности и т.п. Крупный щенок очень быстро понимает свое физическое превосходство над человеком и начинает завоевывать свое право на окружающую территорию. В том случае, если хозяин и члены его семьи покажут щенку, что его боятся, то дальнейшее пребывание такой собаки в доме становится опасным для здоровья, а иногда и жизни окружающих. Если зарвавшемуся щенку не дать сразу же понять, что роль хозяина в качестве вожака непоколебима, то неминуемы конфликтные ситуации. Именно по этой причине многим владельцам приходится расставаться в годовалом возрасте с овчарками, догами и другими крупными собаками. Тому, что при надлежащем воспитании, хозяину все же удается, несмотря ни на что, удерживать позиции доминанта в отношениях с любыми собаками, способствовал многовековой отбор, сопровождавшийся прямым уничтожением особей, не подчинявшихся человеку [24]. 2.3. Примеры иерархических систему различных животных Сообществами со сложной структурой живут самые разные животные. Среди беспозвоночных животных наиболее сложные сообщества образуют муравьи, термиты и пчелы. Каждая колония этих насекомых состоит из многих тысяч особей, причем особи эти делятся на «касты», очень сильно разнящиеся по внешнему облику, с четко различающимися функциями у каждой «касты». Например, колония пчел состоит из матки, рабочих пчел и трутней [25]. У муравьев и термитов, кроме того, имеются еще и «солдаты». Функции каждой особи жестко запрограммированы еще во время ее индивидуального развития. Например, у пчел все яйца, откладываемые маткой, первоначально одинаковы. Но в дальнейшем вылупившихся из этих яиц личинок кормят по-разному, и в итоге, в зависимости от количества и качества питания, личинки превращаются кто в матку, кто в трутней, кто – в рабочих пчел. Таким образом, у общественных насекомых место особи в иерархии жестко задано изначально, и от отдельной особи тут практически ничего не зависит. Фактически каждая колония таких насекомых – это своего рода один большой организм, не сводимый к сумме составляющих его элементов [14]. Для выяснения своего места в иерархии у большинства птиц и млекопитающих имеются сложные ритуалы «выяснения отношений» между особями своего вида. Причем чем более мощными орудиями нападения эти животные обладают, тем больше инстинктивных ограничений на их применение против особей своего вида. Например, волки, львы, слоны, крупные олени, хищные птицы крайне редко ранят и тем более убивают друг друга. Побежденный специально подставляет победителю свое уязвимое место (например, шею), и победитель немедленно прекращает атаки. Отсюда принцип: «Если тебя ударили по левой щеке – подставь правую». Но животные, ведущие одиночный образ жизни, например, медведи (особенно белые) довольно часто убивают и съедают особей своего вида. Также нет ограничений на расправу с себе подобными у слабо вооруженных животных. В природе у таких животных побежденный просто убегает, но в условиях зоопарка дело часто доходит до умерщвлений. К. Лоренц отмечает такие случаи для горлиц и косуль. В небольшом загоне сильный самец косули может насмерть забодать не только более слабого самца, но и самку. Поведение птиц, в отличие от млекопитающих, хотя и весьма сложно, но по большей части является врожденным, «машинообразным». Однако у каждого вида птиц существует весьма большой набор поведенческих программ, позволяющих целесообразно действовать в достаточно широком спектре внешних условий [21]. В относительно небольших стаях птиц, где все особи знают друг друга (например, в курятнике или на голубятне), складывается иерархия, внешне выражаемая в «порядке клевания». Этот порядок состоит в том, что каждая особь «имеет право» клевать всех, кто ниже, и безропотно принимает клевки от «вышестоящих». Одна особь – «главная», то есть клюет всех, а ее не клюет никто, и одна особь – «последняя», которую безнаказанно клюют все. Поведение млекопитающих значительно более гибко, имеет больше «степеней свободы», чем у всех прочих позвоночных. Даже у таких не самых высокоорганизованных существ, как грызуны, наблюдается достаточно сложная социальная жизнь. Например, в каждой популяции крыс имеются «авторитет», его прислужники («шестерки»), «средний слой» и отверженные («опущенные») [23]. «Высшие» крысы получают лучшую пищу и самые удобные места; «низшие» первыми посылаются туда, где опасно (например, пробовать приманку или обследовать незнакомое место), и последними допускаются к лучшей еде. Изменение положения происходит в результате жестоких драк: представитель «среднего слоя» может загрызть или изгнать ослабевшего «высшего» и занять его место. Но «отверженным» обычно улучшение положения не светит. Разве что, если все, кто выше их, погибнут, то у них возникает шанс стать первыми [8]. Более сложные отношения у хищников, живущих группами. Классические примеры – прайд львов, стаи диких собак (волков, красных волков, гиеновых собак, шакалов) и гиен. Прайд львов – классический «гарем». Самец - «патриарх» охраняет территорию и контролирует своих львиц, а те соперничают за его благосклонность. Подросшие самцы изгоняются из прайда и затем ведут жизнь бродяг, ища себе возможности захватить территорию и завести гарем. Если такому самцу повезет, он может победить главу какого-нибудь прайда и унаследовать его львиц. После этого он загрызает львят (чтобы львицы быстрее принесли детей от него), и затем его главная задача – удержать захваченное, пока старость или болезнь не отнимут силы. Таким образом, взаимоотношения животных в группе в большой степени зависят от плотности населения и других условий обитания. |